3 执教生涯

《太平洋报》停刊,报社同人各自东西,李叔同也面临着新的选择。正当他去向未定之时,浙江官立两级师范学堂(越年改为省立第一师范学校)校长经亨颐,以留日同学之谊,力邀李叔同来校任音乐、图画教师。

经亨颐提倡“德、智、体、美、群”五育并重的办学理念。当时国内的艺术师资异常匮乏,绘画一门,偌大中国,只有南京两江师范学堂设有图画科,且只授临摹和静物写生,西画课教员只得延聘外国传教士;至于音乐一门,师资更是稀缺,有条件的学校只好聘请日本教习。经亨颐要提升美育教育,改变艺术人才培养的落后局面,像李叔同这样诸艺皆精的艺术家,自然是求之若渴了。李叔同归国之后,也曾有过短暂的从教经历,能得天下英才而教之,似乎也是一件不错的事情,尽管他从来就没有想到自己会当一名艺术教师;况且,杭州城如画的风光,也是他心向往之的。[6]

经亨颐像

仿佛是命运的安排,10年前的秋天,李叔同第一次来到杭州,是以一个士子的身份应考乡试。那次他住了约莫一个月,最后空手而归。此番再来,却是以教师的身份来谋生计。没想到的是,这次他竟一住10年,并且在这个回荡着梵呗钟声的地方,完成了他生命中最惊世骇俗的华美转身。

当时的浙江两级师范学堂,可谓群英荟萃。校长经亨颐(1877—1938,字子渊),毕业于日本东京高等师范学校,1908年回国后先后任浙江两级师范学堂教务长、校长,兼省教育会会长。他主张“人格教育”,与提倡职业教育的黄炎培齐名当时。教师中有马叙伦、夏丐尊、钱均夫、姜丹书、单不庵、堵申甫等等。其中夏丐尊留学日本,回国后于1908年应前任校长沈钧儒之聘来校任教;姜丹书于南京两江师范学堂图画手工专科毕业后,先于李叔同一年来校任图画、手工教员,他的前任则是一位日本老师。李叔同的加盟,无异使学校艺术教育师资力量得到空前的加强。

李叔同是个一向认真的人。他认为,教授艺术,不能只凭一张嘴,否则不如不做。他答应来校任教,但同时也向经亨颐提出了一个近乎苛刻的条件:每个学生要有一架风琴,绘画室石膏头像、画架等不能有缺。这对经亨颐来说,是一个相当棘手的难题。一来学校缺钱,二来市上缺货,每人一架风琴的要求,实在太高。而李叔同却回答说,同学出去要教唱歌,不会弹琴不行。教授时间有限,练习全在课外,你难办到,我怕难以遵命。经亨颐知道李叔同的脾气,只好想尽办法,弄到大小风琴五六十架(仅够要求的半数),排放在礼堂的四周、自修室、走廊,再请李叔同看过,李叔同方才点头应允。

做教师,就像一个教师。李叔同脱下了漂亮的洋装,换上灰色粗布袍子、黑布马褂、布底鞋子,金丝边眼镜也换成了黑的钢丝边眼镜。看到他布衣布履、整洁朴素的样子,谁会想到他当年的风流倜傥。在校园里,很少见到他的影子,就是同事房里也很少去走动,教员休息室里也不常去;他走路脚步重,但很迅速,从不左顾右盼;到上课时,总是挟了书去上课,下课直接回到自己的房间。

那时的学校里,最看重的是英文、国语和算术,而图画、音乐课是向来不受重视的,同学们上课时很随便,把它当做游戏。而李叔同初次上课,就使学生立刻产生了一种特殊的感觉:严肃。

对李叔同初次上课的情景,丰子恺曾有过详细的描述:“摇过预备铃,我们走向音乐教室(这教室四面临空,独立在花园里,好比一个温室)。推进门去,先吃一惊:李先生早已端坐在讲台上。以为先生还没有到而嘴里随便唱着、喊着,或笑着、骂着而推进门去的同学,吃惊更是不小。他们的唱声、喊声、笑声、骂声以门槛为界限而忽然消灭。接着是低着头,红着脸,去端坐在自己的位子里。端坐在自己的位子里偷偷地仰起头来看看,看见李先生的高高的瘦削的上半身穿着整洁的黑布马褂,露出在讲桌上,宽广得可以走马的前额,细长的凤眼,隆正的鼻梁,形成威严的表情。扁平而阔的嘴唇两端常有深涡,显示和蔼的表情。这副相貌,用‘温而厉’三个字来描写,大概差不多了。讲桌上放着点名簿、讲义,以及他的教课笔记簿、粉笔。钢琴衣解开着,琴盖开着,谱表摆着,琴头上又放了一只时表,闪闪的金光直射到我们的眼中。黑板(是上下两块可以推动的)上早已清楚地写好本课内所应写的东西(两块都写好,上块盖着下块,用下块时把上块推开)。在这样布置的讲台上,李先生端坐着。坐到上课铃响(后来我们知道他这脾气,上音乐课必早到。故上课铃响时,同学早已到齐),他站起身来,深深地一鞠躬,课就开始了。这样地上课,空气严肃得很。”[7]

在学生王平陵的眼里,李叔同的生活极简单,爱穿洁净的长袍,即在隆冬严寒的天气,也喜欢摇着一柄尺许长的白纸扇。然而,这种名士的做派,并没有给人以孤傲不群、拒人于千里之外的感觉,大家反倒觉得他的“眼睛里永远含着慈祥的微笑,好像不会生气发怒一般,说话的声音,亲切而低沉,充满着恳挚的感情。你有什么疑难的问题,需要得到他的解释,只要你肯虚心求教,他总是拉着你的手走进工作室,详详细细讲给你听,毫不觉得麻烦和厌倦”[8]。当然,在李叔同这种宽厚和善的下面,似乎还有另一种东西,对此,他的学生们几乎都能感受到。

“有一个人上音乐课时不唱歌而看别的书,有一个人上音乐课时吐痰在地板上,以为李先生不看见的,其实他都知道。但他不立即责备,等到下课后,他用很轻而严肃的声音郑重地说:‘某某等一等出去。’于是这位某某同学只得站着。等到别的同学都出去了,他又用轻而严肃的声音向这某某同学和气地说:‘下次上课时不要看别的书。’或者:‘下次痰不要吐在地板上。’说过之后他微微一鞠躬,表示‘你出去罢’。出来的人大都脸上发红。又有一次下音乐课,最后出去的人无心把门一拉,碰得太重,发出很大的声音。他走了数十步之后,李先生走出门来,满面和气地叫他转来。等他到了,李先生又叫他进教室来。进了教室,李先生用很轻而严肃的声音向他和气地说:‘下次走出教室,轻轻地关门。’就对他一鞠躬,送他出门,自己轻轻地把门关了。”

这种温和甚至谦恭的背后,是一份真诚和严厉。而这些看似矛盾的语默动止,又是别人学不来的。因为这里面是有贵族绅士般的教养与特立独行的格调作支撑的。他的好友,同在浙江一师教国文的夏丐尊先生,恰好与他形成鲜明的对比。夏先生对待学生,可以说是事无巨细,一律都管。即便他偶然走过校园,看到年纪小的同学弄小狗,他也要管:“为啥同狗为难!”放假时,学生走出校门,他看见了,又喊:“早些回来,勿可吃酒啊!”学生笑着连说:“不吃,不吃。”赶快走路。走得远了,夏先生还要大喊:“铜钿少用些!”夏先生就是这样,毫不矜持,有话直说。学生也便嬉皮笑脸,同他亲近。因为夏先生的头像木瓜,学生就给他取了个绰号叫做“夏木瓜”,其实不是绰号,是爱称。李叔同则话很少,说时总和颜悦色,甚而至于低声下气,态度的谦恭与郑重,使学生感动不已。一个最顽皮的学生就说:“我情愿被夏木瓜骂一顿,李先生的开导真是吃不消,我真想哭出来。”[9]这正如丰子恺所说:“夏先生与李先生对学生的态度,完全不同。而学生对他们的敬爱,则完全相同。这两位导师,如同父母一样。李先生的是‘爸爸的教育’,夏先生的是‘妈妈的教育’。”[10]

夏丐尊像

不单是学生,即便同事对李叔同也是非常敬畏的。有一次,李鸿梁等几个同学,跑到日本教师本田利实的房间里,求他给每位同学写一幅书法屏条。可是他那里文具不齐备,不肯写。同学们就请他到李叔同的写字间里去写,他连说不好。后来探知李先生出去了,他才答应,不过叫同学放哨似地在扶梯边、走廊上、房门口都站了人,如李先生回来须立刻通知他。同学们看到他这个样子,就说:“李先生决不会因此发恼的。”他却说:“在李先生面前是不可以随便的。李先生的道德文章固然不必说,连日本话也说得那样漂亮,真了不起!”等到字写好了,同学们就诳他说,李先生来了,他立刻狼狈地逃到自己房间里去了。

夏丐尊和李叔同,在浙江一师共事7年,两个人晨夕一堂,相处得很好,也相知最深。夏丐尊曾在《弘一法师之出家》一文中说:那时“我担任舍监职务,兼教修身课,时时感觉对于学生感化力不足。他(李叔同)教的是图画音乐二科,这两种科目,在他未来以前,是学生所忽视的。自他任教以后,就忽然被重视起来,几乎把全校学生的注意力都牵引过去了。课余但闻琴声歌声,假日常见学生出外写生。这原因一半当然是他对于这二科实力充足,一半也由于他的感化力大。只要提起他的名字,全校师生以及工役没有人不起敬的。他的力量,全由诚敬中发出,我只好佩服他,不能学他”[11]。

学生和同事之所以如此敬畏李叔同,这不仅仅是因为他的学问好,音乐、绘画好,而主要是因为他的态度认真。李叔同“一生最大的特点就是认真。他对于一件事,不做则已,要做就非做彻底不可”[12]。他在第一次给学生上课时,就能叫出多数学生的姓名。大家都觉得惊奇,后来才知道,他早已把学生的学籍簿拿去默认过了。教学进度表之类的东西,在那时的学校还是没有的,而李叔同在每学期开学前,就早早地把学期所教的内容和顺序详细编定,预告给学生。每次上美术课时,他总是预先把各时代、各名家的代表作搜集起来,附记在纸条上,往讲桌上一放,就是高高的一大堆。他对学生的弹琴,要求也是十分严格的,无论附点、切分符、强弱等都非常注意。对学生练习的新曲,他每周检查一次,结果使他满意的,就在本子上写一个“佳”或“尚佳”、“尚可”等字样。否则,他立刻站起来,用天津腔的上海话对你说:“蛮好,蛮好,不过狄葛浪好像有点勿大里对”(江浙话,意即“这上面好像有点不大对”),或说“还可以慢一点,狄葛浪还要延长一点”等等。这时候,你不必啰嗦,啰嗦也没有用,他决不再讲第二句话,你还是赶快退出去,再练你的,到下一周和新曲子一同再弹给他听。

有时候,他的认真会连相知最深的朋友都吃一惊。有一次,宿舍里有学生丢失了财物,大家猜测是某一个学生偷的,但检查起来,却找不到证据。作为舍监的夏丐尊先生,自然无法脱清干系,所以很惭愧,也很苦恼,便找李叔同商量。李叔同说:“你肯自杀吗?你若出一张布告,说做贼者速来自首,如三日内无自首者,足见舍监诚信未孚,誓一死以殉教育。果能这样,一定可以感动人,一定会有人来自首。”

李叔同看了看一脸疑惑的夏丐尊,接着说:“这话须说得诚实,三日后如没有人自首,真非自杀不可。否则便无效力。”

在常人看来,这种极端的举措实在匪夷所思,但李叔同是认真的,绝不是在和夏先生开玩笑。夏丐尊自愧不能照他的办法去做,只好以笑作答。当然,李叔同也不会因此而责备他。

诚如夏丐尊先生所言,李叔同这种叫人既敬且畏的个人魅力,一部分来自他丰厚的学养,诸艺皆通的渊博,但更多的却是来自他为人的真诚和做事的认真。多年之后,吴梦非在回忆起他这位师长的时候,无限感慨地说:“弘一法师的诲人,少说话,是行不言之教。凡受过他的教诲的人,大概都可以感到。虽平时十分顽皮的一见了他,一入了他的教室,便自然而然地会严肃恭敬起来。但他对待学生并不严厉,却是非常和蔼地,这真可说是人格感化了。”[13]

李叔同正是以这样的态度待人与处事,所以他上音乐、绘画课时,学生们会觉得比上其他一切课都严肃;对他们的李先生,比对其他教师更敬仰。在别的学校里,英语、国文、算术三门课的教师最有权威,而在浙江第一师范,音乐、绘画教师却最有权威,因为是有李叔同先生的缘故。

才情加人品构成了李叔同的人格力量。他的卓异才情,使他教授的音乐、美术课程,平添了无穷的魅力。他的学生丰子恺,正是在这种魅力的吸引下,改变了自己的志向,决定把一生奉献给艺术。而他的人品,更令他的学生铭刻于心,且受益终生。李叔同在20岁时,就有了这样的认识:读书人当以器识为先,文艺为后。许多年来,他一直身体力行,而今面对着这些可爱的学子,他仍然不忘教诲他们:要做一个好文艺家,必先做一个好人。

在李叔同的案头,总是放着一部明代刘宗周所著的关于古来贤人嘉言懿行的《人谱》。书的封面上,有他亲笔题写的“身体力行”4个字,每个字旁边还加了一个红圈。有一次,丰子恺和几个同学到他房间里谈话,他翻开这部《人谱》,指着其中的一节文字给他们看:“唐初,王、杨、卢、骆皆以文章有盛名,人皆期许其贵显。裴行俭见之,曰:士之致远者,当先器识而后文艺。勃等虽有文章,而浮躁浅露,岂享爵禄之器耶……”然后说,这里的“贵显”和“享爵禄”,不可呆板地解释为做官,应该理解为道德高尚和人格伟大的意思。也就是说,读书人应首重人格修养,次重文艺学习。他认为一个文艺家倘没有“器识”,无论技术何等精通熟练,亦不足道。所以他告诫学生:“应使文艺以人传,不可人以文艺传。”丰子恺回忆说:“我那时正热衷于油画和钢琴技术,这一天听了他这番话,心里好比新开了一个明窗,真是胜读十年书。从此我对李先生更加崇敬了。”[14]后来,李叔同出家时把这部《人谱》送给了丰子恺。丰子恺一直把它保藏在缘缘堂中。此书抗战时毁于炮火,丰子恺十分痛惜,后来他避难四川,偶然在成都旧书摊上看到一部《人谱》,就毫不犹豫地买下来,一直保存在身边。虽然这一部《人谱》上没有加红圈的“身体力行”4个字,但恩师的教诲他是铭记于心且心领神会的。在《新艺术》一文中,丰子恺说:“有艺术的心而没有技术的人,虽然未尝描画吟诗,但其人必有芬芳悱恻之怀,光明磊落之心,而为可敬可爱之人。若反之,有技术而没有艺术的心,则其人不啻是一架无情的机械了。”[15]此话可谓深得恩师真传。的确,真正的艺术是心灵的事业,而非技巧的工夫。和他的恩师一样,丰子恺以博大而深微的心灵,去观照天地间一切有情无情的事物,让心灵去追逐心灵,让童心去发现童心,让博爱去呼唤博爱,这正是他后来的散文和漫画惠赐给读者的最可宝贵的精神遗产。

刘质平像

李叔同与他的得意弟子刘质平的故事,似乎更具传奇色彩。由此可以看出,李叔同是怎样通过自己的言传身教,去影响、感染和教育学生的。

1912年冬季的一天,刘质平试着写了一首歌曲。这是他生平第一个习作,心里既兴奋又忐忑。这天适逢大雪,天寒地冻,刘质平还是拿着自己的习作去给老师过目。李叔同细看了一遍曲子,然后若有所思地注视着眼前的这个学生,一言不发。刘质平还以为老师怪罪自己急于求成,正在羞愧之时,忽听李叔同说道:“今晚八点三十五分,赴音乐教室,有话讲。”

晚上,雪越下越大,还不时刮着狂风。刘质平准时赶到教室,见教室门前已有足迹,但教室里面一片漆黑,悄无声息。刘质平就站在门外廊下等候。时间一分一秒地过去,却不见李先生的身影。刘质平正疑惑间,忽见教室里灯光大亮,接着从室内走出一人,正是李先生。只见他手持一表,说相约时间无误,并告诉他可以回去了。原来,李叔同是用这种方式,考验刘质平是不是一个做事认真、守信的人,至于曲子写得好坏,并非最重要的问题。这次雪夜考验之后,李叔同认定刘质平是可造之材,就在每周课外单独指导他两次,还特意介绍他到当时在杭州的美籍教师鲍乃德夫人处学钢琴。

1915年秋,刘质平因病休学在家,心情十分苦闷。李叔同就去信安慰、鼓励他,信中说:“人生多艰,‘不如意事常八九’,吾人于此,当镇定精神,勉于苦中寻乐;若处处拘泥,徒劳脑力,无济于事,适自苦耳。吾弟卧病多暇,可取古人修养格言(如《论语》之类)读之,胸中必另有一番境界。”[16]

刘质平1916年夏天毕业后,在李叔同的鼓励下,到日本继续学习音乐。到日本后,刘质平感到很不适应。李叔同就去信安慰他,并殷殷告诫应注意的问题:

(一)宜重卫生,俾免中途辍学(习音乐者,非身体健壮之人不易进步。专运动五指及脑,他处不运动则易致疾。故每日宜为适当之休息及应有之娱乐,适度之运动。又宜早眠早起,食后宜休息一小时,不可即弹琴)。

(二)宜慎出场演奏,免人之忌妒(能不演奏最妥,抱璞而藏,君子之行也)。

(三)宜慎交游,免生无谓之是非(留学界品类尤杂,最宜谨慎)。(https://www.daowen.com)

(四)勿躐等急进(吾人求学须从常规,循序渐进,欲速则不达矣)。

(五)勿心浮气躁(学稍有得,即深自矜夸;或学而不进(此种境界他日有之),即生厌烦心,或抱悲观,皆不可。必须心气平定,不急进,不间断。日久自有适当之成绩)。

(六)宜信仰宗教,求精神上之安乐(据余一人之所见,确系如此,未知君以为如何?)。[17]

信末还附录格言数则供刘质平参阅,并附言道:“不佞进来颇有志于修养,但言易行难,能持久不变尤难,如何如何!”此言似在言自身之忧,实则委婉地提醒刘质平言易行难,治学也好,修身养性也罢,都贵在持之以恒。其用心之深之细,可谓胜似父母。

此信写于1916年旧历八月十九日,信中透露,此时李叔同已开始关注宗教,并认为信仰宗教,可以使人求得精神上的安乐。

过了一段时间,刘质平在练习贝多芬钢琴曲时产生了畏难情绪,又担心报考正规音乐学校时落榜,有负老师栽培。李叔同又在信中耐心劝慰,晓之以理:

愈学愈难,是君之进步,何反以是为忧!B氏曲君习之,似躐等,中止甚是。试验时宜应试,取与不取,听之可也。不佞与君交谊至厚,何至因此区区云对不起?但如君现在忧虑过度,自寻苦恼,或因是致疾,中途辍学,是真对不起鄙人矣。从前鄙人与君函内解劝君之言语,万万不可忘记,宜时时取出阅看。能时时阅看,依此实行,必可免除一切烦恼。从前牛山充(日本学者,精通音乐——引者注)入学试验,落第四次,中山晋平(日本作曲家——引者注)落第二次,彼何尝因是灰心?

总之,君志气太高,好名太甚,“务实循序”四字,可为君之药石也。[18]

在李叔同的教诲和勉励下,刘质平于1917年秋考入东京音乐学校。可是接踵而来的是学费无着的困扰。李叔同曾为他竭力申请过官费,但未获成功。刘质平家在浙江海宁农村,甚是贫寒,亦告无力资助。在这种情况下,李叔同毅然决定解囊相济。当时,李叔同的月薪为105元,每月支出为:上海家用40元,天津家用25元,自己伙食费10元、零用5元、应酬费买物添衣费5元。就是在这样的情况下,李叔同每月拿出20元接济刘质平,并与他约法四章:

一、此款系以我辈之交谊,赠君用之,并非借贷与君。因不佞向不喜与人通借贷也。故此款君受之,将来不必偿还。

二、赠款事只有吾二人知,不可与第三人谈及。家族如追问,可云有人如此而已,万不可提出姓名。

三、赠款期限,以君之家族不给学费时起,至毕业时止。但如有前述之变故,则不能赠款(如减薪水太多,则赠款亦须减少)。

四、君须听从不佞之意见,不可违背。不佞并无他意,但愿君按部就班用功,无太过不及。注重卫生,俾可学成有获,不致半途中止也。君之心高气浮是第一障碍物(自杀之事不可再想),必痛除。[19]

在李叔同的劝勉和资助下,刘质平不仅渡过了财务危机,也渡过了人生的危机,继续留学。1918年,李叔同决意出家。出家前,仍不忘为刘质平筹集学费。他估计到刘质平毕业,还需资金千余元,就准备借款,并在旧历三月二十五日写给刘质平的信中说:“余虽修道念切,然决不忍致君事于度外。此款倘可借到,余再入山;如不能借到,余仍就职至君毕业时止。君以后可以安心求学,勿再过虑。至要至要!”[20]

他的另一位弟子李鸿梁,是一个性情率直,锋芒太露的人。李叔同第一次写给他的对联是:“拔剑砍地,投石冲天”。横批是:“豪放”。这副对联很是耐人寻味,李叔同似乎是在用这种方式告诉学生:“蛮勇”和“豪放”不可相提并论。1915年李鸿梁毕业时,李叔同正忙着准备去日本,临行前,还不忘抽空给这位弟子写信,告诫他处世要“圆通”一些,否则不能与世相水乳。回国前,又特意发来电报,让李鸿梁代自己到南京高师教课。李鸿梁刚毕业,年纪又轻,骤然去教同等程度的学生,心里不免忐忑不安。不久,李叔同从日本回来,发现李鸿梁正在为难,便拿着本学期的教学进度表,帮他做详细的安排,又拿出一串钥匙交给李鸿梁,交代说,卧室与教员休息室离得很远,每天早晨必须把自己的表与钟楼的大钟对准,号声有时候听不清楚;如果有事外出,叫车子回校,一定要和车夫说清楚拉到教员宿舍,校门离教员宿舍还有一大段路要走;吃饭时要用两双筷子、两只调羹,如果觉得不便,可以让厨房把饭单独开到自己的房间里来。还有那个管理房间的工友叫××,你要留意等等。最后,又交给李鸿梁两封亲笔信,一封是带给校长江谦的,一封是给留日学友、时任南京道尹公署视察韩侯亮的。信里的意思是拜托两位老友代为关照自己的学生。末了,还在一把绢面折扇上,题写了《龙门二十品》和《天发神谶碑》片段,送给李鸿梁留念。第二天,李鸿梁就要赶赴南京了。清晨刚一起床,李叔同就来旅馆送他,邀他共进早餐,然后送他上火车,直到开车的信号亮起才离去。委婉的教诲、热心的提携和细致入微的关切,李叔同施与学生的这种爱,甚至比父母之爱更为仁厚和博大。

李叔同对学生慈父般的关爱,不仅展示出他伟大的人格和崇高的德行,而且也使学生从他的“身教”中,学会怎样做一个好人。

李叔同对艺术教育,是非常认真和投入的。民国初年,国内一般学校的绘画教法,无非是让学生临摹黑板画而已。李叔同则不然,他计划十分周详,设备也力求充足。当时国内的画具,除了干水彩颜料、铅笔、纸以外,什么也没有。学生用的画具、石膏模型甚至木炭,都要从日本买来。正是由于他的这种认真和执著,在他任教音乐、绘画的浙江一师,“图画、音乐两科最被看重,校内有特殊设备(开天窗,有画架)的图画教室,和独立专用的音乐教室(在校园内),置备大小五六十架风琴和两架钢琴。课程表里的图画、音乐钟点虽然照当时规定,并不增多,然而课外图画、音乐学习的时间比任何功课都勤:下午4时以后,满校都是琴声,图画教室里不断地有人在那里练习石膏模型木炭画,光景宛如一艺术专科学校”[21]。

李叔同初来时,学生上图画课是依照商务印书馆出版的《铅笔画帖》及《水彩画帖》而临摹。李叔同则撇开这些课本,让学生直接画石膏模型。上第一堂图画课时,他从讲桌下取出一盆馒头,这使学生大为惊异,后来才知道是发给大家当橡皮擦用的。丰子恺回忆起第一次画模型的情景时说:“同学一向描惯临画,起初无从着手。四十余人中,竟没有一个人描得像样的。后来他范画给我们看。画毕把范画揭在黑板上。同学们大都看着黑板临摹。只有我和少数同学,依他的方法从石膏模型写生。我对于写生,从这时候开始发生兴味。我到此时,恍然大悟:那些粉本原是别人看了实物而写生出来的。我们也应该直接从实物写生入手,何必临摹他人,依样画葫芦呢?于是我的画进步起来。”[22]

李叔同第一次让学生认识到“写生”的真实含义,即直接以实物或风景为对象绘画,而不是简单地临写别人的画作。此后学生们渐渐脱离黑板和画帖,通过实物和风景写生,练习绘画的基本工夫。

野外写生,多数是到西湖一带画风景。那时很少有人知道写生是怎么回事,因此常会闹出一些令人啼笑皆非的事来。一次,学生们到西湖边写生,警察见他们一个个支起三脚架,面对着远山近水,涂涂画画,以为他们是在私自测绘地形地貌,当即出面制止。

还有一次,李鸿梁和张联辉在河边写生,一会儿来了个警察,问张联辉是哪里人。张联辉说是东阳人。警察误以为是“东洋人”跑到中国来私绘地图,立刻要把他们带到局里盘问。李鸿梁知道警察误将“东阳”听成了“东洋”,就赶忙解释说他们是浙江一师的学生,是来这里写生的,学校早有公函通报了警局。谁知这位警察不懂什么叫写生,解释半天,仍坚持要他们两人到局里走一趟。类似事件还发生过几次,可见野外写生,在外人看来是多么稀奇而陌生的事情。

为了方便学生写生,李叔同还建议学校专门打造了两条小船。船下水那天,李叔同、夏丐尊和学生们在西湖上聚餐欢庆。也许是过于兴奋的缘故,夏丐尊先生下船时立脚不稳,一头栽进水中。李叔同慌乱中一把抓住了他的一只脚,但夏先生身体本来就笨重,加上正是冬天,穿了皮袍,一浸水更重,再者船身小,也不便动作。众人叫喊着先让李先生放了手,然后才把夏先生拉上来。夏先生全身湿透不说,还丢了一块金表。这也算是野外写生中一个有意思的小插曲吧。

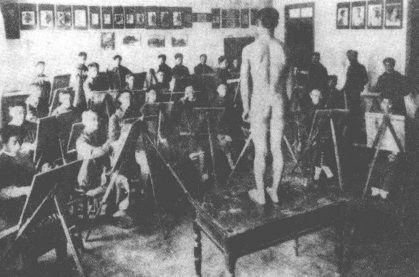

1914年秋天,按照教学进度,李叔同首次安排了人体写生课。这在当时的中国,可以说是破天荒的事情。长期以来,中国美术界一直认为,中国裸体写生始于刘海粟主持的上海美专,而实际上,刘海粟使用人体模特进行美术教学的时间,应为1915年。中国最早采用裸体写生的,当属浙江一师,首创者就是李叔同。陈星先生认为,支持此说最有力的证据,当为吴梦非先生1959年于《美术研究》第3期上发表的《“五四”运动前后的美术教育回忆片断》一文。文章说:“李叔同先生教我们绘画时,首先教我们写生。初用石膏模型及静物。1914年后改用人体写生。本文所附照片便是我们第一次用真人作模特儿练习写生的留影。我们这一班学生有二十多人,如周玲荪、金咨甫、朱酥典、李鸿梁、朱蔼孙等。”吴梦非先生不仅明确指出人体写生课的开设时间是1914年,同时还出示了“第一次用真人作模特儿练习写生的留影”。为了慎重起见,陈星先生还于2000年3月7日专门采访了吴梦非先生的女儿,中国电子琴学会副会长吴嘉平女士。“吴女士查得其父生前手稿,手稿上明确指证此照片第二排左起第三人即是吴梦非本人;而我们如今在这张照片上也能辨别出后排右起第二人即是李叔同。这样,问题应该是清楚了。吴梦非先生是李叔同所教的第一届学生,是李叔同首用人体模特进行美术教学的亲自参与者,而他发表文章时所附的照片上又有他本人,故可确定李叔同首用人体模特进行美术教学的时间是1914年。当不会再有疑问了。”[23]

1914年,浙江一师人体模特美术课,后排右二站立者为李叔同

在浙江一师近七年的教学中,李叔同先后开设了素描、油画、水彩、图案、西洋美术史、弹琴、作曲等课程,将西洋画法与作曲法引入课堂,并首开人体模特教学的先河,为中国近代艺术教育进行了一系列开创性的探索和实践。

教学之余,李叔同为活跃校园的艺术气氛,增长学生见闻并进而提高其实践能力,还发起成立艺术团体,编印文艺刊物。1913年,浙江一师校友会拟创办《白阳》杂志。李叔同是办刊物的行家里手,自然要由他来担纲。从封面设计、题字,到版面安排,都由他一人操刀,内里全部的文字,也由他用毛笔书写石印。刊物中的主要文章《近世欧洲文学之概观》《西洋乐器种类概说》《石膏模型用法》《音乐小杂志序》等,均为李叔同撰写。另外,由他填词作曲的三部合唱歌曲《春游》,和他初来杭州时写的《西湖游记》也一并在《白阳》杂志刊发。除刊登在首页的经亨颐校长的篆书题字“美意延年”外,此杂志还收有经亨颐、夏丐尊、刘毓盘和学生邱梅白、章微颖、吴梦非、李鸿梁等人的作品。其中有小说、诗、词,写生日记,“人体画法”,印稿画稿等,内容极丰富,涉及艺术门类也很多。

综合性文艺刊物《白阳》,是我国近代最早的艺术教育校刊。该杂志首发的三部合唱曲《春游》,是中国近代音乐史上第一部合唱曲,而《近世欧洲文学之概观》,也是第一部由中国人撰写的近代欧洲文学史。

李叔同还支持学生成立了“乐石社”“漫画会”等业余社团。“乐石社”由学生邱梅白发起,初期有社员16人,由于社员均为本校教师和学生,所以社团成立后,社友们公推李叔同为社长。“乐石社”在李叔同的操持和西泠印社吴昌硕等诸名家的关心和提携下,不断发展壮大,半年后,社员扩充至25人。其重要社友包括经亨颐、夏丐尊、堵申甫、费砚(龙丁)、姚石子、周承德、徐渭仁等人。李叔同还邀请柳亚子入社,柳亚子以不擅金石之学为由推辞。李叔同便以南郭先生的典故相劝,要他“滥厕其间”,柳亚子终于无话可说,成了挂名社员。姚鹓雏在《乐石社记》中说:“乐石社者,李子息霜,集其友朋弟子治金石之学者,相与探讨观摩,穷极渊微而以存古之作也。……李子博学多艺,能诗能书、能绘事、能为魏晋六朝之文、能篆刻。顾平居接人,冲然夷然,若举所不屑。气宇简穆、稠人广坐之间,若不能一言;而一室萧然,图书环列,往往沉酣咀啜,致忘旦暮。余以是叹古之君子,擅绝学而垂来今者,其必有收视反听、凝神专精之度,所以用志不纷,而融古若冶,盖斯事大抵然也。兹来虎林(即“武林”,杭州一名武林。——引者注),出其所学,以饷多士。复能于课余之暇,进以风雅,雍雍矩度,讲贯一堂,毡墨鼎彝,与山色湖光相掩映。方今之世,而有嗜古好事若李子者,不令千载下闻风兴起哉!”[24]姚鹓雏与李叔同同为“南社”社友、《太平洋报》同人,可谓相识日久,相知亦深。

“漫画会”亦由李叔同亲自指导,他规定学生每周最少交四幅作品,每月展览一次。令人惊奇的是,“漫画会”还曾编印过一本《木版画集》,所收作品全部由会员自己画、自己刻、自己印、自己装订而成。李叔同还亲手刻了一幅模仿小孩画的人像。这本木版画集,可能是中国最早的一个集子,而李叔同大概也是中国第一个提倡并创作现代版画的人。

在将近七年的执教生涯中,李叔同以其独特的人格魅力和深厚的中西文化底蕴,培养出一批优秀的音乐和美术人才。1922年,也就是出家4年之后,李叔同在写给侄子李圣章的信中说:“任杭教职六年,兼任南京高师顾问者二年,及门数千,遍及江浙。英才蔚出,足以承绍家业者,指不胜屈,私心大慰。弘扬文艺之事,至此已可作一结束。”[25]在他的这些学生中,就有后来成为散文家、漫画家的丰子恺,音乐家刘质平、吴梦非,画家潘天寿,作家曹聚仁等等。1919年,吴梦非、刘质平、丰子恺等人创办上海专科师范学校(1923年改名为上海艺术师范学校,1924年改名为上海艺术师范大学)和“中华美育会”,继承和发扬李叔同的教育精神,培养了一批艺术教育人才。在20世纪二三十年代,江浙沪一带中小学校中的艺术课教师,大多是李叔同的弟子或再传弟子。

挚友夏丐尊曾颇为感慨地说:“李先生教图画、音乐,学生对图画、音乐,看得比国文、数学等更重。这是有人格作背景的缘故。因为他教图画、音乐,而他所懂得的不仅是图画、音乐;他的诗文比国文先生的更好,他的书法比习字先生的更好……这好比一尊佛像,有后光,故能令人敬仰。”[26]这实在是不刊之论。

1915年秋,李叔同南洋公学时的同学江谦(字易园),任南京高等师范学校校长,苦苦恳请李叔同来校任教,碍于情面,他只好接受了聘书。不意夏丐尊等友人一再恳留,他又不忍违背朋友的诚意,便在杭州、南京两处来回跑,一个月要坐夜车奔波好几次。尽管舟车劳顿,但他对南京高师的教职还是尽心尽力的。1939年,李叔同60岁寿辰时,江谦以《寿弘一大师六十周甲诗》为之祝寿,诗中回忆了二人共事高师时的情景:“鸡鸣山下读书堂,廿载金陵梦未忘。‘宁社’恣尝蔬笋味,当年已接佛陀光。”[27]在诗的跋语中,江谦记述了李叔同在授课之余,帮着组织金石书画社团“宁社”,借用佛寺展出社友们的作品,并举办讲座,向社友们宣讲相关知识。江谦还透露,在与社友们聚餐时,李叔同只吃蔬食,不动荤腥,言语间流露出“导儒归佛”的迹象。

就在同一年,李叔同在西湖烟霞洞偶遇津门故交陈宝泉。陈时任北京高等师范学校校长,极力邀请他北上担任高等师范教授。李叔同只是“笑而应之”。待陈返京不久,李叔同就去信婉拒了。