根据学生的情况确定作品和角色

表演片段的选材既是学生的功课,也是老师的功课。为什么这么说呢?前面我们讲到了片段教学阶段对学生表演创作的重要意义,而在实际的教学过程中,一个学生在一轮片段中往往只能担当一个或两个主要角色,所以选择什么样的作品、什么样的角色就显得尤为重要。优秀的作品一定会滋养演员的创作,但不是所有好作品就一定适合每一个学生,尤其是对第一次走向角色创作的学生来说,更是如此。片段教学的核心目的是培养学生进行“性格化”人物塑造的能力,因此,在选材上也要考虑到学生自身的特点和发展。有的学生个性鲜明,善于塑造与自身性格相近的角色,那么就有可能饰演一些与自己个性有一定差距,但是又具备一定塑造可能性的角色;有的学生则需要一个和自己性格相近的角色来树立创作自信,更有利于实现从“自我”走向“角色”的创造。引导学生探索和发现适合自己的作品,研究每个学生创作发展的“可能性”,也是选材中的重点。因此,我们采取学生交片段作业的形式进行选材,分为学生自选片段、老师提供片段剧本供学生排演试戏两个阶段。

在选材过程中需注意以下问题。

(一)鼓励学生多看

这个阶段实际上要求学生大量地观看作品,包括优秀的文学作品、影视剧、话剧。一个演员必须首先是一个极好的剧本欣赏者。教师要培养学生在创作中善于发现的能力。能否在剧本中发现剧作的魅力、角色的魅力,是学生能否创造角色的前提。这就要求学生具备一定的文学素养和宽阔的艺术视野,通过对作品反复的品味、研读,发现最典型、最独特、最可开掘的东西。很多学生看剧本追求急功近利,根本来不及细细品味,认为只看个大概的故事情节,抓住一个矛盾冲突就可以了。实际上只有能够掀起人物和观众巨大情感波澜的冲突才是真正具有冲击力的冲突,而冲突的爆发和解决正是剧作主题的主要载体。因此,多看、细读、体验和体会是学生选材的重要途径。

(二)引导学生“带着自己”去看

同样一部戏,有的人看完就忘了,有的人却津津乐道,甚至对每一个细节都如数家珍。不带着自己去看作品、不在作品中找共鸣是学生在选材时经常出现的问题。理性地看和带着自己去看是不一样的,有的学生会揣测老师喜欢什么样的作品,什么样的作品标新立异,什么样的作品会被选中,这种心态很像买彩票,实际上选材的真正主人是学生,因为表演创作的核心永远是“自我”。教师在引导的过程中要给学生搭建这样一个桥梁——演员看东西,永远带着自己的个性选择来看,永远带着兴趣来看,永远带着自己的情感体验来看,这是表演创作中非常重要的一环。正如斯坦尼斯拉夫斯基所说:“演员的分析首先是由情感本身所进行的感性分析。”选材的时候,将自己投入到角色的规定情境中感同身受,在角色的身上找寻自己的“影子”,所产生的真实、鲜活的形象、感受和认知,都是演员非常宝贵的财富。

(三)激发学生对作品的再认识

前面说到学生往往会揣测教师的喜好,实际上选材阶段是教师揣测学生,“这个学生喜欢什么?他在哪些方面有特别丰富的情感体验?他适合什么样的角色?他在哪些方面还有待开掘和发现?他还有哪些塑造人物的可能性?哪些剧目更适合他?”如果说学生自选片段是教师了解、发现学生的窗口,那么教师推荐片段就更要因材施教,有目的地引导学生解读作品,促使学生对作品的认识更加鲜活,激发学生的创作热情。

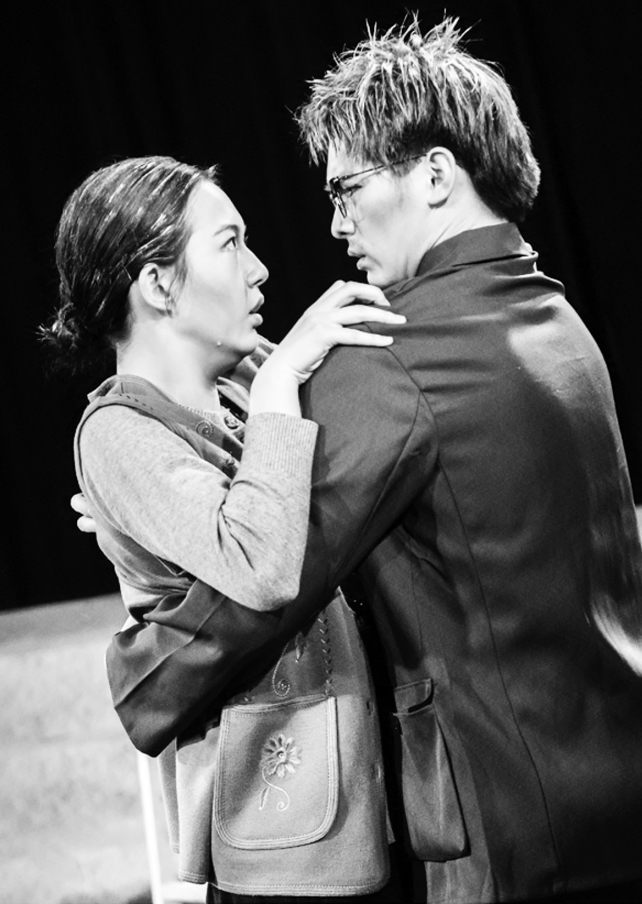

图1-4 表演片段《归来》剧照

我们以表演片段《归来》(图1-4)为例。“文革”时期,大学教授陆焉识被打成右派,发配到西北农场改造,与妻子、女儿失去了联系。思家心切的陆焉识趁着转场的机会逃回了家,只为看看妻子和女儿。女儿丹丹此时是芭蕾舞剧《红色娘子军》女主角的重要人选,劳改农场指导员利用丹丹的好胜心说服丹丹告密,陆焉识和妻子冯婉瑜在火车站匆匆见了一面就被抓走了。几年后,陆焉识平反回到家,冯婉瑜因为当年受到惊吓而失忆,丹丹因为出身问题离开了芭蕾舞团,做了工人。有家回不得的陆焉识尝试各种方式唤起妻子的记忆未果,最后成了妻子身边“念信的同志”,默默地守候在妻子的身边。其中有一场戏是陆焉识借着念信的机会终于唤起了妻子的记忆,两人紧紧地拥抱在一起,但很快冯婉瑜又陷入失忆中,她推开陆焉识,高喊着“你不是焉识,你不是!”把他轰出家门。在学生试演这段戏时,两个演员一开始是比较理智的,一个轰对方走,一个竭力解释,动作积极,节奏也在递进,但两个人物只是着急、生气,被处理得简单化了。于是我们选择坐下来聊陆焉识不在的这些年冯婉瑜的生活。陆焉识去西北农场时丹丹才3岁,平反归家时丹丹已经20岁了,17年的时间,一个柔弱的女人独自带着孩子撑起一个家,她会经历些什么?一个人扛着煤气罐上下楼;突然停电后,一面哄着吓哭的女儿,一面找蜡烛;丹丹因为爸爸的右派身份被同学欺负,冯婉瑜默默擦去女儿脸上的泪水,一遍遍地告诉女儿爸爸是好人;不怀好意的人借机占冯婉瑜的便宜,被冯婉瑜赶了出去;撑不下去的时候就偷偷躲在厨房里哭,不让女儿看到……冯婉瑜17年间的生活景象渐渐地在学生的脑海中清晰起来,这些具体的、可感知的细节激发了学生强烈的情感冲动,再演这段戏时,两个演员都大放光彩,直到表演结束时心情都久久不能平静。饰演冯婉瑜的演员身体抑制不住地颤抖,流着泪问我:“老师,我心里太难受了,我为什么会这么难受?”饰演陆焉识的演员则站在角落里,捂着脸努力平复自己的情绪,我问他:“你很失望吗?”他说:“不,老师,我是难过,还有气愤。刚才冯婉瑜那么激烈地推搡着让我离开,使我突然意识到我不在家的时候她可能遭遇的种种,这让我觉得愧疚,还有愤怒,很想找人打一架的那种愤怒。”

当学生对作品进行认真的分析并建立自己的思考,能够结合自己的生活经历、情感体验,借助艺术的想象,激发创作热情,设计出充满行动性的人物语言和可见的行动时,人物才真正地“活”起来。