2.住院

替我看病的是位五十多岁的中年女医生,她量了血压,90—100mmHg,压差只有10,这使送我来的人都大吃一惊。女大夫果断一挥手,办公室马上变成病房,办公桌对面的一张三人沙发,经拉平之后就是病床。罗新他们临走时告诉我,下午四五点之后会来接我。女大夫诊断是食物中毒,挂上点滴,我便昏睡过去。不知过了多长时间,女大夫推醒我,大概是问要不要吃午饭之类,我吃力地摆摆手。

又过了不知多少时间,我开始有些清醒。可能是女大夫的吩咐,办公室门被加锁,只要有人出去,就听见转拧钥匙锁门的声音;进门时要重复同样的动作。即使一分钟、两分钟,门被打开又锁住。当头晕目眩,乞求医治时,声音明显会被耳朵过滤掉。略感康复后,声音变得相当刺耳。周围人看着你不断好转,进门探视者,频率加大。或许他们的医院,从来也没有收治过一个外国病人。人们伴着门锁声,进来,几句交头接耳后,咣,门被关住,又是一阵转锁声。整个下午,重复不断。刚开始偶尔会睁眼一望,摘去眼镜后,只能模糊看见几个身影,要是不出声,竟分不出男女。

罗新他们称,四五点钟来接我,结果7点已过,仍不见踪影。话说回来,即使现在出院,我仍无法行动。摸出电话,连一格电都快没有了,我赶紧写了条短信:“你在哪里?”发出后,未见回音。几十分钟后,重发,又重发。电话电量不足,发不出。就是这条没头没脑的短信,让罗新他们着实担心。

原来,他们今天考察的是杭爱山的主峰,就是史籍中著名的於都斤山。虽然从地图上看只有几十公里,但要绕道而行,光单程就有180公里,要翻过几座高山,回到乌里雅苏台时,已经11点多了。隐约间,听见楼下有人叫门,虽听不清,很可能是罗新他们。过了很久,这是我的感觉,也许并不久,又是一阵拧锁声,拥进罗新他们一队人。医生向他们介绍,说我的血压已经恢复正常,不过身体仍然虚弱,仍需挂点滴。

罗新他们离开不久,又是一个风雨交加的夜晚,雨点打在玻璃窗上,但声音很小,完全不像打在帐篷上会有如擂鼓般的巨响,睡在房间的感觉完全不一样。没有挂窗帘的窗户,很早就射进一片白光。睡了一夜后,精神好了许多。这时,我才有机会细细打量房间。窗户有两层,墙厚足有一米五,蒙古冬天,最冷可达零下四十几摄氏度,没有这样厚的墙,可能被冻透。双层玻璃窗之间,有一束塑料花。窗台很宽,一边摆着一个马头琴,用玻璃罩罩着;靠床的一侧是个玻璃小件,内有一牧羊人在放一群羊,外面几个汉字:“好人一生平安。”大概是中国专门替蒙古制造的摆件。

西壁中央是一幅油画,一中年男子的半身像,估摸是医院或科室的创建人。画像两侧各有四幅照片,下面有蒙文介绍,能看懂的只是一些1933、1967之类的阿拉伯数字年份,大概是这些人的服务年代。

地板是木质,被漆成黄色,进门有一个小的卫生间,地下铺瓷砖,墙面像中国七八十年代一样,用漆涂一周裙边。

医务人员的穿着用颜色来区分,医生穿白色,女护士着紫红色,男护士则一袭天蓝色,质地很好,是毛料。护士技术很好,我虽多年未挂针,但每年都要去体检,抽血时由于体胖,有时会扎几次。但在扎布汗医院,两天挂针,每次都是一针见血,屡试不爽,从无更改。

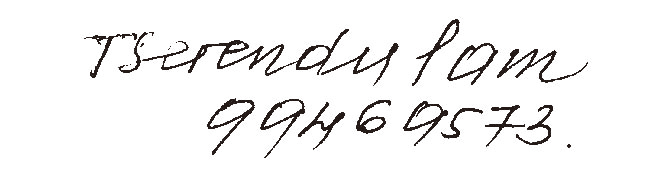

我示意女大夫在笔记本上写下她的名字,她写了两行字:

前者是姓名,后者是电话号码。我曾问过钢巴, Z.Tseren是藏文“长寿”的意思,Dwlam是蒙文中的“女人”一词,策伦德勤玛就是长寿的女人。后来我请李肖兄从吐鲁番买一件礼物,拜托敖其尔、钢巴他们返回时,特地途经扎布汗省立医院,带给策伦德勤玛大夫,以感谢她的关照。很可惜,回国那天遭遇混乱,忙乱间我竟没有顾得上看一眼这件礼品,至今也不知道是什么。

11点许,罗新他们来了,昨夜睡得太晚,今天早上队员们普遍起得很晚,吃过早餐后就赶到医院。罗新说,他们要去看一处突厥时代的遗迹,这个地点好像是临时增加的,距离不远。吃过午饭后,来接我出院。

13点过后,策伦大夫特地从家里带来一饭盒东西,请我吃。打开一看,形状像饺子,但比饺子大。吃一口,馅是羊肉,都是小指头大的肉丁,肥的居多。尽管我号称以肉为生,这时却咽不下这蒙古包子,强忍着吃完一个。心里觉得挺对不住策伦大夫,人家大老远拿来,我竟一个都吃不下,简直有点不识抬举。真是应了那句老话,有什么都不要有病。