水电解质和酸碱平衡紊乱

第五节 水电解质和酸碱平衡紊乱

病史摘要

患者,男性,60岁,因进食即呕吐10天入院。近20天尿少色深,明显消瘦,卧床不起。精神恍惚,嗜睡,皮肤干燥松弛,眼窝深陷,呈重度脱水征。R 17次/分,BP 120/70 mm Hg,诊断为幽门梗阻。

实验室检查:K+3.4 mmol/L,Na+158 mmol/L,Cl—90 mmol/L;血气:p H 7.50,Pa CO249 mm Hg,Pa O262 mm Hg,HCO—345 mmol/L,BE 8.0 mmol/L。

诊断解析

该患者有过呕吐10天的病史,且出现了消化液丢失,精神恍惚,嗜睡,皮肤干燥松弛,眼窝深陷,呈重度脱水征的临床症状,根据电解质的结果(低钾高钠),首先可以确定的是低钾血症并高度怀疑高渗性缺水,下一步可进行尿常规、血常规的检查,查看尿比重是否有增高以及血液是否存在浓缩的情况以明确诊断。

其次从该患者血气分析的结果来看:Pa CO249 mm Hg和HCO—3 45 mmol/L均有升高,且HCO—3的升高幅度较大,BE 8.0 mmol/L,大于3.0 mmol/L的临界值,所以该患者还存在代谢性碱中毒合并呼吸性酸中毒的情况。

知识拓展

1. 基本概念 正常体液容量、渗透压及电解质含量是机体正常代谢和维持各器官功能正常的基本保证,人体通过各种调节使体液的容量、电解质浓度、渗透压和酸碱度均保持在一个恒定的范围内,疾病、创伤、手术可能导致体内水、电解质和酸碱平衡失调。

细胞内外渗透压为280 ~ 310 mmol/L,渗透压完全取决于不可扩散性溶质微粒数量,与其体积大小无关,细胞内外液的平衡有赖于渗透压的稳定。其单位是毫渗摩尔/升(m Osm/L),指每升溶液中1 mmol溶质产生的对水的吸引力。

血清钠浓度正常保持在130 ~ 150 mmol/L,钠代谢的特点是多吃多排、少吃少排、不吃不排;血清K+浓度正常保持在3.5 ~ 5.5 mmol/L,钾代谢的特点是多吃多排、少吃少排、不吃也排(表3—11)。

表 3—11 维持细胞内外渗透压平衡的主要阴阳离子

注:单位为mmol/kg(有机离子除外)。

2. 体液平衡及渗透压的调节 人体主要通过下丘脑—垂体后叶—抗利尿激素系统调节渗透压,肾素—醛固酮系统调节血容量已实现体液的平衡。这其中抗利尿激素的分泌受到渗透压和血容量的调节并通过调节肾脏对水的重吸收以实现血容量和渗透压的稳定,醛固酮通过保钠排钾的机制来实现有效血容量的稳定,而下丘脑的口渴中枢又通过影响人的喝水行为来调节渗透压和血容量的稳定。

3. 酸碱平衡的调节 正常动脉血浆p H维持在7.40±0.05,HCO—3/H2CO3= 20/1,其主要通过肺、血液缓冲系统、肾脏调节和组织细胞调节。

肺调节主要通过调控CO2的呼出实现,其特点是作用较快、代偿能力大,但只对挥发性酸(碳酸)有效;血液缓冲系统由碳酸盐离子缓冲对、磷酸盐离子缓冲对和蛋白质离子缓冲对组成以实现p H的稳定,其特点是缓冲能力大、开放性缓冲对可通过肺排CO2和肾重吸收HCO—3来维持含量相对稳定;肾脏调节依赖于H+—Na+交换、HCO—3重吸收、分泌NH3与H+结合成NH+4排出、尿的酸化,其特点是作用慢、强、持久,排酸(固定酸)保碱作用重要;组织细胞调节通过调控细胞膜上的离子转运通道来实现,其特点是反应较慢、缓冲能力强、常引起血浆离子浓度变化。

反映酸碱平衡的常用指标有以下几种:

(1) 血液酸碱度(p H):动脉血正常值是7.35 ~ 7.45,<7.35为酸中毒,>7.45为碱中毒,在7.35 ~ 7.45可能为正常,也可能为代偿性酸碱紊乱或某些混合型酸碱紊乱,p H的变化不能确定酸碱失衡的原因。

(2) 动脉血CO2分压(Pa CO2):血浆中呈物理溶解状态的CO2分子产生的张力,正常值为33 ~ 46 mm Hg(4.39 ~ 6.25 k Pa),该值可了解肺泡通气情况、反映呼吸性因素,Pa CO2>46 mm Hg提示存在CO2潴留,Pa CO2<33 mm Hg提示CO2不足。

(3) 标准碳酸氢盐与实际碳酸氢盐(SB/AB)。

SB:标准条件下(37℃、Pa CO2= 40 mm Hg、Sa O2= 100%)测定的动脉血浆[HCO—3],正常值为22 ~ 27 mmol/L(24 mmol/L),该值可排除呼吸性因素影响,反映代谢性因素。

AB:实际状态下测定的动脉血浆[HCO—3],该值未排除PCO2因素,受呼吸和代谢影响,正常人AB=SB=正常值,AB与SB差值反映呼吸因素影响的强度。

AB>SB、Pa CO2增高提示为呼吸性酸中毒,AB<SB、Pa CO2减少提示为呼吸性碱中毒,AB=SB<正常值提示为代谢性酸中毒,AB=SB>正常值提示为代谢性碱中毒。

(4) 缓冲碱(buffer bases, BB):血液中一切具有缓冲作用的负离子(碱性物质)的总和,反映代谢性因素,正常值为45 ~ 52 mmol/L (48 mmol/L),BB下降提示代谢性酸中毒,BB上升提示代谢性碱中毒。

(5) 碱剩余或碱缺失(base excess, BE):标准条件下,用酸或碱滴定全血标本至p H 7.40时所需的酸或碱的量,反映代谢性因素。碱剩余,酸滴定,使血液p H达7.40,BE为正值;碱缺失,用碱滴定,使血液p H达7.40,BE为负值。

(6) 阴离子间隙(anion gap, AG):血浆中未测定的阴离子(UA)与未测定的阳离子(UC)的差值,正常值为12 mmol/L,AG上升提示存在代酸。

4. 体液代谢失调 共有三种表现:容量失调、浓度失调、成分失调。容量失调是一种等渗性变化,以细胞外液变化为主,浓度失调是渗透压发生变化(主要与钠相关),成分失调时渗透压变化不大、病理生理变化以钾、钙、酸碱失衡为主。

脱水在身体丢失水分大于摄入水分时产生,当体液容量减少,超过体重2%以上时称为脱水。脱水往往伴有失钠,因水钠丢失比例不同,按照脱水时细胞外液渗透压不同分为高渗性、低渗性、等渗性脱水。

水钠代谢发生障碍时高渗性脱水时表现为高钠,等渗性脱水时表现为正钠,低渗性脱水时表现为低钠;高钠高容量时表现为钠中毒,正钠高容量时表现为水肿,低钠高容量时表现为水中毒。

诊断思路

水电介质和酸碱平衡紊乱的诊断主要依靠临床症状和(与)病因相关的病史结合实验室检查(电解质、血气分析等),同时也可参考心电图变化情况来开展。

1. 高渗性缺水的诊断 其特点是原发性缺水、缺水>缺钠、血钠高于正常、细胞外液高渗。发病的主要原因是水分摄入不足,或水分丢失过多:①经肾丢失:尿崩症(中枢性、肾性)、高渗性昏迷(酮症、非酮症)、使用高渗利尿剂。②肾外丢失:大量出汗、烧伤开放治疗、过度换气(哮喘持续状态、气管切开)。

不同程度病情时的临床表现是:轻度缺水时,口渴、缺水量为2%~ 4%体重;中度缺水时,极度口渴、尿少、皮肤弹性差、眼窝凹陷、烦躁、缺水量为4%~ 6%体重;重度缺水时,出现躁狂、幻觉、昏迷、缺水>6%体重。

实验室检查:尿比重增高,血钠增高(>150 mmol/L),轻度血液浓缩。

2. 等渗性缺水的诊断 其特点是急性缺水、渗透压无变化、细胞外液变化大于细胞内液(细胞内外均丢失)。发病的主要病因是:消化液急性丧失(呕吐、腹泻、肠梗阻)、皮肤丢失(大面积烧伤)、组织间液贮积(胸、腹腔炎性渗出液)。

临床表现为:恶心、厌食、乏力、尿少,眼窝下陷、皮肤干燥、舌干燥、不口渴,失液>5%时出现血容量不足症状,胃液丢失过多时出现代谢性碱中毒。

实验室检查:血液浓缩,血钠、氯、血浆渗透压正常,尿钠减低、尿比重增高。

3. 低渗性缺水的诊断 其特点是继发性缺水、缺钠>缺水、细胞外低渗、细胞外液丢失为主。发病的主要病因是,补水过多、胃肠道持续丢失、大创面的慢性渗液,以及肾丢失:排钠利尿剂、肾上腺皮质功能不全、糖尿病酮症酸中毒、失盐性肾炎。

临床表现为脑细胞水肿表现(视物模糊、重时神志不清、肌紧张性痛、腱反射减弱、昏迷)、血容量不足表现(乏力、体位性晕倒、休克)、口渴不明显。

低渗性缺水分度:①轻度缺钠:乏力、头晕、手足麻木、口渴不明显;血钠130 ~ 135 mmol/L、尿钠减少;缺钠0.5 g/kg。②中度缺钠:症状加重伴血压不稳、浅静脉萎陷、尿少;血钠120 ~ 130 mmol/L、尿中钠极少;缺钠0.5 ~ 0.75 g/kg。③重度缺钠:神志不清、肌痉挛抽搐、腱反射减弱、昏迷;血钠<120 mmol/L;缺钠0.75 ~ 1.25 g/kg。

实验室检查:血液浓缩,血钠下降、渗透压下降、血尿素氮增高,尿钠减少,尿比重<1.010。

4. 水中毒的诊断 其特点是细胞外液增多、血钠降低、渗透压降低、体重增加。发病的主要病因是各种原因所致抗利尿激素分泌过多、肾功能不全、摄入或输入水分过多。

临床表现为:急性中毒时颅高压精神症状、脑疝,慢性中毒时原发病症状、乏力、恶心、呕吐、嗜睡、体重增加、皮肤苍白湿润、无凹陷水肿。(https://www.daowen.com)

实验室检查:低钠血症、血液稀释、渗透压降低,红细胞平均容积增加、红细胞平均血红蛋白浓度降低。

5. 高钠血症的诊断 血清钠>145 mmol/L,可分为浓缩性高钠血症(见于高渗性失水、血浆渗透压>310 m Osm/L、口渴、使用脱水剂后)和潴钠性高钠血症(见于心力衰竭、肝腹水、肾排减少,潴钠>潴水)。

6. 低钾血症的诊断 发病的主要病因是:长期摄入不足、排钾性利尿剂(呋噻米)、静脉补液时钾补入不足、消化液丢失。

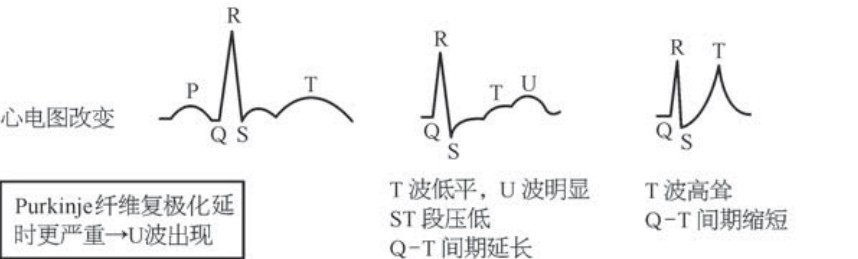

临床表现为:肌无力表现;口苦、恶心、呕吐、肠麻痹;心肌传导及节律异常:①早期,T波降低、变宽、双相或倒置;②后期,ST段压低、Q—T间期延长及U波(图3—3)。

图 3—3 低钾、高钾血症对应的心肌动作电位(ECG)

实验室检查:血钾<3.5 mmol/L、低钾性碱中毒、酸性尿(反常酸性尿)。

钾代谢的特点是:多吃多排,>100 mmol/d;少吃少排,30 ~ 50 mmol/d;不吃也排,<5 ~ 10 mmol/d。严重低钾血症的界定和特点:低钾血症,血清钾<3.5 mmol/L;轻度低钾血症,血清钾3.5 ~ 3.0 mmol/L,症状甚少;中度低钾血症,血清钾3.0 ~ 2.5 mmol/L,多有症状;严重低钾血症,血清钾<2.5 mmol/L,出现严重症状;致死性低钾血症,血清钾<1 mmol/L,随时具有生命危险。患者症状出现的严重程度及预后取决于缺钾的数量、速度和机体所处的状态。

7. 高钾血症的诊断 发病的主要病因是,进入体内K+增多(输注钾、库存血)、严重组织损伤、肾排泄功能减退(肾衰、保钾利尿剂)、盐皮质激素不足、分布异常(酸中毒、药物)。

临床表现为:致死性的心律失常,醛固酮和胰岛素分泌增加,骨骼肌刺痛,肌无力或麻痹,前发射消失,呼吸肌麻痹,肾泌NH+4减少、尿钠增多。

实验室检查:血钾>5.5 mmol/L、高钾性酸中毒、碱性尿(反常碱性尿)。

8. 镁代谢紊乱的诊断 血镁<0.75 mmol/L(1.82 mg/dl)称为低镁血症,多由于慢性营养不良造成;血镁>1.25 mmol/L(3.0 mg/dl)称为高镁血症,多由于肾排镁减少(急慢性肾功能衰竭,尤伴少尿)、细胞内镁外流增多(糖尿病酮症酸中毒、应激)、摄入过多(妊娠高血压综合征)、骨镁释放过多等。

临床表现:血清镁含量超过3 mmol/L时会抑制中枢、周围神经系统、心血管系统,血清镁含量超过6 mmol/L会导致呼吸麻痹、心脏停搏。

9. 钙代谢紊乱的诊断 血清蛋白浓度正常时,血钙<2.2 mmol/L称为低钙血症,多由于甲状旁腺功能减退、肾衰竭、维生素D代谢障碍、药物(止痉、降钙素等)等因素而发生,临床症状为背部、下肢肌痉挛。血钙>2.6 mmol/L时称为高钙血症,多由于维生素D作用过强、钙动员过多等因素而引起,临床可出现消化道、尿结石、骨骼心血管兴奋性改变等症状,>4.5 mmol/L可发生休克、肾衰竭。

10. 酸碱失衡综合判断内容及步骤 酸碱失衡是一个较为复杂的问题,血气分析对酸碱失衡的判断无疑是重要的,然而单靠一张血气报告单上的酸碱指标测定值,难免发生判断错误,为了提高可靠性,结合有关资料综合判断是必要的。具体可分为:根据病史推断酸碱失衡、根据体征推断酸碱失衡、根据实验室检查推断酸碱失衡。

(1) 根据实验室检查推断酸碱失衡:①分析常规检验资料(如血尿素氮、肌酐、血糖血酮体等生化检查及尿酸碱度测定等)。②分析血电解质检查的资料:HCO—3(或CO2CP)如升高,考虑代谢性碱中毒(代碱)或代偿性呼吸性酸中毒(呼酸);如降低,考虑代谢性酸中毒(代酸)或代偿性呼吸性碱中毒(呼碱)。钾如升高,考虑酸血症;如降低,考虑碱血症。氯如升高,考虑高血氯性代酸或代偿性呼碱;如降低,考虑代碱或代偿性呼酸。

(2) 根据酸碱测定值判断酸碱失衡:即根据血气分析中p H结果判断酸碱是否失衡。

(3) 判断酸碱失衡的原发因素:因机体对酸碱失衡的代偿性变化总是跟不上原发性变化,故原发性指标的实测值偏离正常值较继发因素(或称代偿因素)为远。

Pa CO2×0.6 = HCO—3(p H = 7.4时成立)。

● Pa CO2升高、 HCO—3升高,上述较大的一侧为原发指标。

● Pa CO2降低、 HCO—3降低,上述较小的一侧为原发指标。

● Pa CO2升高、 HCO—3降低,呼酸+代酸。

● Pa CO2降低、 HCO—3升高,呼碱+代碱。

(4) 判断是代偿还是合并应用酸碱失衡代偿预计公式判断:见表3—12。

表 3—12 酸碱失衡代偿预计公式

(续表)

● 如实测值恰在相关失衡的代偿预计值范围内,则为代偿性单纯型失衡。

● 呼酸时HCO—3的实测值或代碱时Pa CO2的实测值高于预计代偿值的高值,则为呼酸合并代碱。

● 呼碱时HCO—3的实测值或代酸时Pa CO2的实测值低于预计代偿值的低值,则为呼碱合并代酸。

● 呼酸时HCO—3与代碱时Pa CO2高于代偿限值,肯定为两者合并(代偿有限度的)。

●呼碱时HCO—3与代酸时Pa CO2低于代偿限值,肯定为两者合并。

(5) 呼吸性酸碱失衡急慢性的判断:

急性:p H=p H(正常)-(Pa CO2A-Pa CO2B)×0.008 (A);

慢性:p H=p H(正常)-(Pa CO2A-Pa CO2B)×0.003 (B);

p H(正常)=7.4,Pa CO2A为实测值,Pa CO2B为正常值40 mm Hg。

●代入A式,实测p H与预计p H相等,为急性呼酸。

●代入B式,实测p H与预计p H相等,为慢性呼酸。

● 分别代入A、B式,实测p H在A、B式预计值之间,则为急性向慢性转变。

诊断应注意的问题

1. 影响钾离子浓度的部分易忽视因素 ①影响血钾浓度较重要的是循环胰岛素水平。②代谢性酸、碱中毒对钾浓度的作用大。③呼吸性酸、碱中毒对钾浓度的作用小。④补钠,可能引起尿液钾丢失增多,加重症状。⑤ 90%的钾通过尿液排泄,补钾时要见尿给钾。⑥镁可促进钾转运,补钾要同时补镁。

2. 血气分析报告中p H、Pa CO2、HCO—3是否失真的判断 如果报告单上p H、Pa CO2、HCO—3数据无误,则它们符合下面经Kassirer等修改的Henderson-Hesselbalch公式,否则其中至少有一项是错误的,其中HCO—3易错。