论能力兼论自由

§1.斐 〔心灵观察到一件事物怎么停止了存在和原先没有的另一件事物怎么进入了存在,并得出结论认为将来也会有同样的情况由同样的原动者产生,它就来考虑在一件事物中具有它的一个简单观念被改变的可能性,以及在另一件事物中有产生这变化的可能性;心灵就是通过这样的方式形成了能力的概念。〕

德 〔如果能力(puissance)相当于拉丁文的potentia[1]一词,它是和acte①一词相对立的,而从能力到活动(acte)的过渡就是变化。当亚里士多德说运动就是在潜能(puissance)[2]中的东西的活动(acte),或者可以说实现(actuation),他对运动这个词就是这样理解的②。因此可以说能力一般就是变化的可能性。而这种可能性的变化或实现,在一个主体中是主动的而在另一个是被动的,因此能力也有两种:一种是被动的,另一种是主动的。主动的能力可以叫做功能(faculté),而被动的能力也许可以叫做容受力(capacité)或接受力(réceptivité)。的确,主动的能力有时是在一种更完全的意义下来看的,这时它除了简单的功能之外还有倾向(tendance);而我在我的关于动力论(dynamiques)的考虑中[3]就是用这个意义的。力(Force)这个词可能特殊地适用于它;而力或者是隐德来希(Entéléchie),或者是努力(Effort);因为隐德来希(虽然亚里士多德把它看作如此概括的意义,以致它还包括一切现实活动和一切努力)在我看来毋宁适合于原始的能动的力(Forces agissantes primitives),而那努力则适合于派生的(dérivatives)力。甚至还有一种更特殊的,并且更赋有实在性的被动能力;这就是那在物质中的被动能力,在其中不仅有可动性,即容受或接受运动的能力,而且还有抵抗力,它包括不可入性和惯性。那些隐德来希,就是说那些原始的或实体性的倾向,当它们伴随着知觉时,就是灵魂。〕

§3.斐 能力的观念表现着某种相关的事物。但我们所有的不论哪种观念,哪一个不是包含着某种关系的呢?我们对于广延、绵延、数的概念,不是都本身包含着一种各部分之间的秘密关系吗?同样这回事在形状和运动中还更加显然可见地使人注意到。那些可感性质,除了是各种物体和我们的知觉相关联的能力之外又是什么呢?而它们本身不是依赖于各部分的大小、形状、结构和运动吗?这就在各部分之间放进了一种关系。所以我们对于能力的观念,在我看来很可以放在其他简单观念之列。

德 〔归根到底刚才所列举的那些观念是复合的。那些可感性质的观念之被列在简单观念之中只是由于我们的无知,而别的一些我们清楚认识的观念之被列在其中只是由于一种宽容,这种宽容应该最好是不要有的。这差不多有点像对于那些通常的公理的情形,这些公理是可以而且值得放在定理一起加以证明的,而人们却让它们被当作公理,好像是原始真理似的。这种宽容,远比我们所想的更有害。诚然我们不是永远处于让它过去的状态。〕

§4.斐 如果我们细心考虑,物体并不通过感官向我们提供一个主动能力的观念,和我们通过对我们心灵活动所作的反省而得到的主动能力观念一样明白和一样清楚。我认为只有两类活动是我们具有观念的,即思想和运动。关于思想、物体并不给我们对它的任何观念,我们只是通过反省才有思想这个观念。从物体我们也得不到任何开始运动的观念。

德 〔这些考虑是非常好的。虽然这里思想一词是作为非常概括地来理解的,以致包括一切知觉,但我不想在语词用法上来争论。〕

斐 当物体是自身在运动时,这运动在这物体是一种主动活动而不是被动。但当弹子在球杆冲击下滚动时,这就不是弹子的主动活动而只是一种简单的被动。

德 〔对这一点是有些话要说的,因为物体若不是本身已有运动,则按照我们在其中观察到的规律它是不会由冲击接受运动的。不过现在且把这个问题放过去。〕

斐 当那弹子推动了在它前进路上的另一颗弹子并使它运动时,情形也是一样的,它只是把它接受来的运动传递给另一颗弹子,并以此失去了同样多的运动。

德 〔我看到,这个错误的意见,是笛卡尔派使之流行起来的,就是说物体好像在它给别的物体以运动时自己就失去同样多的运动,这个意见今天已为实验和理性所摧毁,甚至那位著名的《真理的寻求》的作者[4],也已放弃了这个意见,他发表了一篇小论文来明白表示取消自己的这个观点,但这意见却仍旧还在给予机会让一些高明人士犯错误,在这样败坏的一个基础上来构筑推理的大厦。〕

斐 运动的传递只给我们一个关于物体中运动的主动能力的非常模糊的观念,而我们并没有看到什么别的,无非是物体传递着运动而并没有以任何方式产生运动。

德 〔我不知道人们在这里是否以为运动是从一个主体过渡到另一个主体,并且是同一个运动(idem numero)[5]被传递着。我知道有些人,是不顾整个经院哲学的看法,而达到了这步田地的,其中除旁人外就有耶稣会士卡萨蒂神父[6]。但我怀疑这会是您的意见或您的高明朋友们的意见,他们通常是离这类幻想很远的。可是如果不是同一个运动被传递,那就得承认有一新的运动在接受的物体中产生;这样,那给予运动的物体就是主动的,虽然它同时由于失去了力又是受动(pâtir)的。因为虽然物体并不是真的失去了它所给出的一样多的运动,却永远真的是它失去了运动,并且失去了它所给出的一样多的力,正如我在别处解释过的,所以永远必须承认在它之中有力或主动能力。我把能力理解为如我在前面说明过一下的更为高贵的意义,在那里倾向是和功能相结合的。可是我永远同意您所说的,我们对于主动能力的最明白的观念是来自心灵。它也只在和心灵有所类似的东西之中,即在隐德来希中,因为物质真正说来只表现出被动的能力。〕

§5.斐 我们发现在我们自身之中有一种能力,来开始或不开始、继续或终结我们灵魂的多种活动和我们身体的多种运动,而这简单地只是由于我们心灵的一种思想或一种选择,它决定和可以说命令这样一个特殊的活动要做或不要做。这种能力我们就叫做意志(Volonté)。这种能力的实际运用就叫做意欲(Volition);跟随着灵魂的这样一种命令的活动的停止或产生叫做随意的(Volontaire),而没有灵魂的这样一种指挥所完成的一切活动则叫做不随意的(involontaire)。

德 〔我发现这一切都很好,很正确。可是为了说得更确当一点和再向前推进一点起见,我要说,意欲是趋向人们觉得好的和远离人们觉得坏的东西的努力或倾向(conatus[7]),所以这种倾向是人们对它们的察觉的直接结果;而这一定义的绎理就是这一著名的格言:意志与能力相结合则行动随之,因为一切倾向当不受阻碍时就会有行动跟随。因此不仅我们心灵的内部的随意活动是跟随着这种conatus[8],而且还有外部的,就是我们身体的随意运动,由于灵魂和身体的结合——我在别处已说明其理由——也是这样的。此外还有从那些我们没有察觉的、感觉不到的知觉来的努力,我宁愿称之为欲望(appétitions)而不叫做意欲(Volitions),(虽然也有一些欲望是可以察觉的),因为我们只把那些能够察觉的,并且当其遵循善恶的考虑时能够为我们加以反省的活动,叫做随意的活动。〕

斐 察觉的能力我们叫做理解力(entendement)[9],它包括对观念的知觉,对记号的意义的知觉,以及最后,对我们某些观念之间的适合或不适合的知觉。

德 〔我们察觉我们之内和之外的许多东西而对它们并不理解,而当我们用反省的能力对它们有清楚的观念并从之引出必然真理时,我们就理解它们了。就是因为这样,禽兽至少在这个意义下是没有理解力的,虽然它们也有一种功能来察觉那些比较能引起注意和比较突出的印象,就像一头野猪那样,它对那向它吼叫的人也能察觉并且直接向那人冲去,对那个人它以前也只有一种赤裸裸的而又是混乱的知觉,就和落到它眼前并以其光线打动了它的水晶体的一切其他对象一样。因此照我看来理解力相当于拉丁文中叫做intellectus(理智)的东西,而这种功能的运用就叫做intellection(理智作用),是一种和反省的功能相结合的清楚的知觉,这是禽兽所没有的。一切和这种功能相结合的知觉是一种思想,这是我和理解力一样不归之于禽兽的,所以我们可以说,当思想是清楚的时,就有了理智作用。此外,对记号的意义的知觉在这里不值得和对所意指的观念的知觉区别开来。〕

§6.斐 人们通常说理解力和意志是灵魂的两种功能(facultés),这名词是足够适当的,如果我们像使用一切语词所应当的那样来使用它,留心使语词不要在人的思想中造成任何混乱,如在这里关于灵魂我怀疑就有这种情况。当人家告诉我们说,意志是灵魂的这种高级的功能,它支配和命令着一切,它是自由的或者不是自由的,它决定着较低级的那些功能,它遵从理解力的启示(dictamen);(虽然这些说法都是可以在一种明白而清楚的意义下理解的);我却恐怕它们已在很多人心中造成一种混乱的观念,以为有这许多原动者(agens),在我们心中分别地活动着。

德 这是一个经院哲学家们长期争论不休的问题,即灵魂和它的各种功能,以及一种功能和其他的功能之间,是否有实在的区分。唯实论者说是,而唯名论者说否。而同一个问题在关于许多其他抽象的东西方面也引起了争论,这些东西应该是遵照同样的命运的。但我并不认为在这里有必要来对这个问题作出决定和陷到这荆棘丛中去,虽然我记得伊比斯哥比乌斯[10]曾认为这问题是如此重要,以至他相信如果灵魂的功能是一些实在的东西,则就不可能主张人的自由。可是,即使它们是各别的实在的东西,也除非是乱说过头话才能把它们当作实在的原动者。并不是功能或性质在活动,而是实体用了功能来活动。

§8.斐 当一个人有能力按照他自己心灵的偏好或选择来从事思想或不思想,运动或不运动时,在这个范围内他是自由的。

德 〔自由这个名词是很含糊的。有法权上的自由和事实上的自由。照法权上的自由来说,一个奴隶是毫无自由的,一个臣民也是不完全自由的,但一个穷人则是和一个富人一样自由的。事实上的自由或者在于如一个人所应当的那样去意愿的能力,或者在于做一个人想做的事的能力。您所说的是做事的自由,而它是有程度的不同和各色各样的。一般地说来,有更多手段的人,就有更多自由来做他想做的事;但人们特殊地把自由理解为对于习惯上在我们权力范围内的事物的使用,尤其是对我们身体的自由使用。这样,那监禁和疾病,它们阻止我们使身体和四肢做我们所愿意,并且通常情况下是能够做的运动,这就妨碍了我们的自由;这样,一个囚犯就是毫无自由的,而一个风瘫病人也不能自由使用他的四肢。意志的自由又可以从两种不同的意义来看。一种意义是当我们把它和心灵的不完善或心灵的受役使相对立时所说的,那是一种强制或束缚,但是内部的,如那种来自情感的强制或束缚那样。另一种意义是当我们把自由和必然相对立时所说的。在第一种意义下,斯多葛派说只有哲人是自由的;而事实上当一个人心灵为巨大的情感所占据时就是毫无自由的,因为那时人就不能像应当的那样来意愿,就是说不能通过所必需的深思熟虑。就是因为这样,只有上帝是完全自由的,而被创造的心灵只有在他们超越情感的范围内才有一定程度的自由。而这种自由真正说来是相关于我们的理智的。但和必然相对立的心灵的自由,是相关于赤裸裸的意志,作为与理智区别开的意志来说的。这就是所谓的意志自由(franc-arbitre),而它就在于:人们意欲理智呈现于意志之前的最强有力的理由或印象,也不阻止意志的活动成为偶然的,而不给它一种绝对的和可以说是形而上学的必然性。而正是在这种意义下,我习惯于说,理智能够按照占优势的知觉和理由来决定意志,其决定的方式是:即使它是确定无误的,它也只是使意志倾向于什么而不是必然地逼使它怎样。[11]〕

§9.斐 考虑一下这样一点也很好,就是还没有谁想到把一个球当作一个自由的原动者,不论它是因为球拍的击打而在运动中还是在静止中。这是因为我们并不设想一个球在思想或有任何意欲,使它宁愿运动而不静止。

德 〔如果无阻碍地活动的就是自由的,那么一个球一旦在一个水平面上运动就会是一个自由的原动者。但亚里士多德已经很好地指出过,要叫某些活动是自由的,我们要求它们不仅是自动的(spontanées),而且是经过深思熟虑的(délibérées)。[12]〕

斐 就是因为这样,我们是在一种必然事物的观念下来看待球的运动或静止的。

德 〔必然这个称呼也和自由一样需要慎重。这样一个有条件的真理,即:假定球是在一个平整的水平面上不受阻碍地运动,它就将继续同样的运动,可以看作在某种方式下是必然的,虽然归根到底这一结论就不完全是几何学的,它可以说只是推定的,并且是基于上帝的智慧,他是不会毫无理由地改变他的影响的,而这种理由人们假定当前并没有发现。但这样一个绝对的命题,即:这个球现在在这个平面上运动,只是一个偶然的真理,而在这个意义下,球是一个偶然的而非自由的原动者。〕

§10.斐 假定有一个人,当他沉睡时被送到一个房间里,那里有一个人是他非常期望看到和跟他谈话的,人们把房门给他锁上了;这个人醒过来了,发现自己和那个人在一起而非常喜欢,就这样很高兴地留在那房间里。我不认为有人会想到怀疑这个人不是自愿[13]留在那地方的。可是他并没有自由如果想出去就可以出去。因此自由不是属于意欲的一个观念。

德 〔我发现这个例子选择得很好,可以用来表明,在一种意义下,一个活动或一种状态可以是自愿的而非自由的。可是当哲学家和神学家们就意志自由问题进行争论时,他们心目中是有完全另外的意义。〕

§11.斐 当风瘫病阻碍四肢服从心灵的决定时,是缺乏自由的,虽然就风瘫病人本身来说,当他宁愿坐着而不想挪动地方时,坐着不动可能是一件自愿的事。因此自愿不是和必然相对立,而是和不自愿相对立的。

德 〔这种表达的准确性可能非常合我的意,但习惯用法离这是很远的;而那些把自由和必然相对立的人,他们的意思所说的不是指外在的活动,而是意志的活动本身。〕

§12.斐 一个醒着的人是没有自由来思想或不思想的,正如他没有自由来阻止或不阻止他的身体接触任何其他物体一样。但要使他的思想从一个观念转到另一个观念,却常常是能由他支配的。而在那种情况下,他对于他的观念,是和对于他所据的身体一样有自由的,他可以从一个观念转到另一个观念,就像他在做幻想时那样。可是有一些观念,也像身体上的某些运动一样,是牢牢地固定在心灵之中,以致在某些情况下,是不论你作了多少努力都无法免除的。一个在受酷刑折磨的人就没有自由来免除痛苦的观念,而有时一种强烈的情感搅动我们的心灵,也就像最狂暴的飓风搅动我们的身体一样。

德 〔在观念之中是有秩序和联系的,也正如在运动中一样,因为二者是完全符合的,尽管在运动方面的决定是无意识的,而在思想的东西方面则是自由的或能作选择的,善与恶只是使那思想的东西有某种倾向而并不是强迫它怎样。因为灵魂在表象着物体的同时仍保持其自身的圆满性,而灵魂虽然在不随意的[14]活动中依赖于身体(取其好的意义),它仍是独立不依的,而是使身体在其他方面依赖于它自身。但这种依赖只是形而上学的,并且是在于上帝在支配着另一方的同时对这一方所给予的注意,或者按照每一方的原始圆满性的程度而对这一方和另一方给予的注意;反之,那物理上的依赖性则在于一方对它所依赖的另一方所接受的直接影响。此外,还有一些不随意的思想来到我们心中,一部分是从外面来自打动我们感官的那些对象,一部分是从内部由于先前的知觉遗留下来的印象(常常是感觉不到的),它们在继续起作用,并且和新来的印象混合在一起。在这方面我们是被动的,而甚至当我们醒着时,各种影像(在这名称之下我不仅指那些形状的表象,而且也包括声音和其他可感性质的表象)也来到我们心中,就像在梦中一样,都是不召自来的。德语中把这些叫做fliegende Gedanken,就像是说飞的思想,它是我们无能为力的,而其中有时有很多荒唐的东西,使那些好人得谨慎小心,而给宗教怀疑论者和良心的指导者们提供了锻炼的材料。这就像那幻灯似的,随着某种东西在里面转动,就在壁上显出各种形象。但我们的心灵察觉到某种影像回来了,可以叫道:停住,并且可以说抓住了它。还有,我们的心灵,当它觉得好时,也进入某些思想进程,这些又把它引到别的思想进程。但这只有在内部或外部的印象不占支配地位时才如此。的确,在这方面,人们随着他们的脾气和对他们的控制能力的锻炼不同,是有很大不同的,所以有人能支配这些印象而有人就把它们放过了。〕

§13.斐 凡是不具备任何思想的地方,就是必然性发生作用的地方。而当这种必然性见之于一个能做意欲的原动者,并且某种活动的开始或继续是违反他的心灵的偏好时,我称之为强制(法语contrainte,英语compulsion);当一种活动的阻止或停止是违反这原动者的意欲时,让我把它叫做拘束(法语cohibition,英语restraint)。至于那些绝对地既无思想也无意欲的原动者,就是在一切方面都是必然的原动者。

德 〔我觉得,正确地说来,虽然意欲是偶然的,必然性却不应该是和意欲相对立,而是应该和偶然性相对立,正如我在§9已指出过的那样,并且必然性也不应该和决定相混淆,因为在思想中也和在运动中一样有联系或决定的(被决定和强制性地被推动或被迫使是完全两回事)。而如果说我们并不是永远注意到那决定了我们或我们借以作出决定的理由,那是因为我们正如不能分清自然使之在身体中起作用的一切机器一样,也同样很少能察觉我们心灵及其思想的全部作用,这些思想在最常见的情况下都是感觉不到并且混乱的。因此,如果把必然性理解为人的确切决定,以至对于在人的内部和外部所发生的一切情况的一种完全的知识能使一个圆满的心灵作出预见,那么一切思想既和它们所表象的一切运动一样是被决定的,则一切自由的活动就一定是必然的。但必须把必然的和虽受决定但是偶然的区别开;而不仅偶然的真理不是必然的,而且它们的联系也不是永远有绝对的必然性的,因为必须承认,在必然的事情的后果和偶然的事情的后果之间,其决定的方式是有区别的。几何学的和形而上学的后果是必然的,但物理学的和道德的后果则只是倾向而并不必然;而物理的东西甚至关于上帝方面来说也有某种道德的和随意的东西,因为运动的规律并无别的必然性,无非是必求其最好的。而上帝是自由地作选择的,虽然他是被决定了要选择最好的;而物体本身既不作选择(上帝为它们作了选择),习惯上要把它们叫做必然的原动者,我也并不反对,只要不把必然的和被决定的混淆起来,并且不要以为自由的东西是以一种不受决定的方式活动的就行,这一错误,曾在某些人心中流行,并且毁坏了那些最重要的真理,甚至包括这一根本的公理:没有什么是毫无理由地发生的,要是没有这一条,则不论是上帝的存在,或是其他一些伟大的真理都会无法很好地证明了。至于说到强制,最好把它分为两类。一类是物理上的,如不管一个人愿意不愿意把他送进监狱,或者把他从悬崖上扔下去;另一类是道德上的,例如一种更大的恶的强制,而这种活动尽管是在某种方式下受强迫的[15],仍旧是自愿的。人们也可以受对于一种更大的善的考虑所强制,如当人们向一个人提议给他一种太大的好处去诱惑他时就是这样,虽然人们习惯上不把这叫做强制。〕

§14.斐 现在让我们来看一看,是否能把一个如此长期以来扰乱人心的问题作个了结,这个问题在我看来是非常不合道理的,因为它是不可理解的,这问题就是:人的意志是否自由。

德 〔对于人们为了一些没有想好的问题而扰攘不休来折磨自己的这种奇怪方式大声疾呼,是很有道理的。他们是寻求他们所知道的,而不知道他们所寻求的是什么。〕

斐 自由只是一种能力,它单只是属于原动者而不能是意志的一种属性或样态,意志本身也无非是一种能力而不是什么别的。

德 〔按照语词的正确用法,先生,您是对的。可是人们对于已被一般接受的用法也可以要求作某种变通的。这样,人们习惯上就把能力归之于热或其他性质,这就是归之于具有这种性质的物体;同样地,这里所包含的意思也就是要问人在意欲时是否自由的。〕

§15.斐 自由是一个人所具有的照他的意志来做或不做某种活动的能力。

德 如果人们把自由仅仅理解为这样,那么当他们问意志或主宰是否自由时,他们的问题就会是真正荒谬的了。但我们马上就会看到他们问的是什么,并且我甚至已经接触到过这一点了。的确,不过是根据另一条原则,他们(至少有很多人)在这里仍旧是问的荒谬的和不可能的问题,他们是想要一种绝对地想象的和行不通的平衡的自由,这种自由即使他们有可能具有也是对他们毫无用处的,这就是说,他们是要有自由来违反一切能来自理智的印象而从事意欲,这将把真正的自由和理性一起加以毁灭,而使我们降低到禽兽之下的地位。

§17.斐 有人会说,说话的能力指挥唱歌的能力,而唱歌[16]的能力服从或不服从说话的能力,他的这种表达方式,和有人如人们所习惯于说的那样,说意志指挥理智,而理智服从或不服从意志,这种表达方式是同样正确同样可理解的。§18.可是这种说法已经流行,并且如果我没有弄错的话已经引起很多混乱,虽然思想的能力对于选择的能力所起的作用,并不比唱歌的能力对跳舞的能力所起的作用更大。§19.我承认,一种这样或那样的思想,可以给人提供机缘,使他来运用他所具有的选择能力,而心灵的选择可以是他实际想着这样或那样事物的原因,正如实际唱某种曲调可以是跳某种舞的机缘一样。

德 〔这里除了提供机缘之外还有点更多的东西,因为这里有某种依赖;因为人们只能意欲他看到是好的东西,而随着理智功能的改进,意志的选择就更好,正如另一方面,随着人的意志坚强,他就能依照他的选择来决定思想,而不是受那些不随意的知觉所决定和被拖着走。〕

斐 能力是一种关系而不是原动者。

德 〔如果说那些本质的功能只是一些关系而并没有在本质上增加什么,那么那些偶然的或能起变化的性质和功能则是另一回事,而对于后者我们可以说它们在施行其职能时常常是互相依赖的。〕

§21.斐 在我看来,问题不应该是意志是否自由,这样说法是很不恰当的,而应该是:人是否自由。确定了这一点,则我说,只要一个人能够由他的心灵指挥或选择而宁愿让一种活动存在而不是这种活动不存在以及相反,也就是说,他能够照他的心意而使它存在或使它不存在,在这个范围内他是自由的。而我们几乎不能说,怎么可能设想一个存在物比他能做他想做的还更自由;所以,人就其相关于依赖着他本身具有的这种能力的活动来说,似乎是和自由所可能使他自由者一样自由的,如果我敢于这样来表达自己的意思的话。

德 〔当人们讨论意志自由或自由主宰(franc arbitre)问题时,他们所问的不是人是否能做他想做的,而是他的意志本身是否有足够的独立性。人们不是问他的四肢是否自由或是否有活动余地而无人掣肘,而是问他的心灵是否自由,以及这种心灵的自由是在于什么。在这方面,一个心智是可以比另一个心智更自由的,而最高的心智将具有一种完全的自由,为被创造的生物所不能有的。〕

§22.斐 天然地好穷究的人们又喜欢尽可能地使自己的心灵摆脱有罪的思想,尽管这是靠使自己陷于一种比命定的必然性更坏的境地才达到也罢,他们对这一点却不满意。除非自由的范围扩展得更远,他们是不高兴的,而这一点在他们看来是一个极好的证据,证明人除非同样还有意欲的自由,正如他有做他意欲做的事的自由一样,就根本不是完全自由的。§23.对此我认为,当一种活动一旦被提到人的心灵面前时,对于意欲这种在他能力范围之内的活动这一特殊活动来说,人不会是自由的。其理由是显然可见的,因为活动是依赖于他的意志的,这种活动就必须存在或者不存在,这是有十足必然性的,而它的存在或者它的不存在不能确切地遵照他的意志的决定和选择,因此他就不能避免来意欲这种活动的存在或不存在。

德 〔我将认为他可以把他的选择搁置起来,而这种情况是很常见的,尤其是当其他思想来打断了深思熟虑时是这样;因此,虽然人所思虑的活动也许必须存在或不存在,但并不能由此得出结论说他就得必然地决定它的存在或不存在;因为不存在的情况是不作决定也能发生的。这就像古代的最高法庭法官那样,他们发现一个人的案件太难判断,就事实上把这个人释放了,把他送到远远的边境,然后用一百年的时间来思考这问题。〕

斐 要是以这样的方式使人自由,我是说,使意欲的活动依赖于他的意志,那就得有在先的另外一个意志或意欲的功能来决定这意志的活动,然后又得另有一个意志来决定那一个,这样以至无穷;因为无论你停止在哪里,那最后一个意志的活动总不会是自由的。

德 〔当有人说得好像我们是意欲着意欲时,的确这说的不恰当。我们不是意欲着意欲,而是意欲着做事,而如果说我们意欲着意欲,那就会是我们意欲着意欲着意欲,这样以至无穷;可是也不必讳言我们也常常通过某些意欲的活动而间接地促成其他一些意欲的活动,并且一个人虽然不能意欲他所意欲的,正如他甚至也不能判断他所意欲的一样,但他却能事先这样来干,使得有朝一日他来判断或意欲那他在今日会愿能意欲或判断的。人们迷恋于有利于某一党的人物,演说,和各种考虑,而对那些来自对立的一党的则就不予注意,而通过这种巧妙办法以及其他千百种人们往往并无一定计划也未加思考就用的办法,人们成功地欺骗了自己或至少改变了自己,并随着其所遭遇或者变好或者变坏。〕

§25.斐 那么,既然很清楚,人并没有自由来意欲着意欲与否,在这以后要问的第一件事就是:人是否有自由来意欲两者之中他所喜欢的,例如运动或静止?但这个问题本身就是这样明显地荒谬的,足够使任何一个愿作思考的人深信,自由在任何情况下都与意志无关。因为问一个人是否有自由来意欲那他所喜欢的,如运动或静止,说话或沉默,这就是问,一个人是否能意欲他所意欲的,或喜欢他所喜欢的,这样一个问题,照我看来是不需要回答的。

德 〔尽管这样,的确人们在这里发现有一个困难,是值得予以解决的。他们说,在一切都认识和一切都考虑了之后,他们还是能够来意欲不仅那使他们最喜欢的,而且还有那完全相反的,仅仅为了这样来表明他们的自由。但必须考虑到,虽然这种任性或固执,或至少是阻止他们遵照其他理由的这种理由,也进入称量的范围,而使得那本来他们所不喜欢的东西成为讨他们喜欢的,选择总永远是受知觉决定的。因此人不是意欲他所意欲的,而是意欲他所喜欢的,虽然意志能够间接地并且好像是从远处有助于使某种东西成为讨人喜欢的或不讨人喜欢的,如我已指出过那样。而由于人们很少能分清所有这些各自有别的考虑,就无怪乎人们对这问题心里弄得一片混乱,这个问题是有很多隐藏着的细微曲折之处的。〕

§29.斐 当人们问是什么决定了意志时,真正的答案是说:是心灵决定了它。如果这答案不能使人满意,则显然这问题的意思是归结为这样:是什么推动了心灵在每一特殊的场合来决定它所具有的指挥其功能趋向运动或趋向静止的一般能力,来做这样一个特殊的运动或这一特殊的静止。对此我回答说,那使我们停留在同样的状态或继续同样的活动的,单只是我们在其中所发现的当前的满意。反之,那引起变化的动因,则永远是某种不安。

德 〔这种不安,如我在前一章所已指出的,并不永远是一种不快;正如我们所发现的那种安宁,也不永远是一种满意或一种快乐一样。这常常是一种感觉不到的知觉,是我们所不能区别也不能分辨的,它使我们毋宁倾向这一边而不向着那一边,我们对此也说不出理由。〕

§30.斐 意志和欲望不应该被混淆起来:一个人欲望摆脱痛苦,但了解到免除这种痛苦可能使一种危险的体液转移到某一更加致命的部分,他的意志就不会被决定来做任何能使这种痛苦消除的活动。

德 〔这种欲望,相对于一种完全的意志来说,是一种心愿(velleïté)[17];例如,要是没有什么更大的恶要怕的,要是人们会得到他所意欲得到的,或者要是人们过了这一步也许会有希望得到更大的善,那么人们是会意欲的。可是我们可以说人是以一定程度的意志意欲摆脱痛风的。但这种意志并不永远进到最后的努力。这种意志,当它包含着某种不圆满性或无能状态时,就叫做心愿。〕

§31.斐 可是考虑到这一点是好的,就是:那决定意志去活动的,并不如通常所假定那样是最大的善,而毋宁是某种实际的不安,通常是那种最紧迫的不安。我们可以把它叫做欲望,它其实是一种心灵的不安,是由缺少某种不在的善所引起的,只是那种想解除痛苦的欲望除外。一切不在的善,并不产生一种和它所具有或我们认为它具有的优点的程度成比例的痛苦,反之,一切痛苦则引起和它本身同等程度的欲望;因为善的不在并不永远是像痛苦的当下现在那样的一种恶。就是因为这样,我们能够考虑和面对一种不在的善而并无痛苦;但哪里有了欲望,随之就会有同等程度的不安。§32.有谁没有在欲望方面感到如先哲关于希望所说的,“所盼望的迟延未得,令人心忧”(《箴言》第十三章第十二节)呢?拉结喊道:“你给我孩子,不然我就死了。”(《创世记》第三十章第一节)。§34.当人完全满足于他所处的状态,或当他绝对地摆脱了一切不安时,则他除了想继续保持在这种状态之外还能剩下什么别的意志呢?因此那创造了我们的存在的贤明造物主,在人之中放进了饥、渴这些不适和其他一些自然的欲望,使之激起和决定他们的意志以求他们本身得以保存和他们的种族得以继续繁衍。圣保罗说(《哥林多前书》第七章第九节),“与其欲火攻心,倒不如嫁娶为妙。”这一点是非常真实的,所以当下的一点小小的欲火的感觉,也比远远看到的更大的快乐的吸引力对我们有更大的能力。§35.的确,这是一条稳固地确立了的格言,就是说,是善和最大的善决定着意志,所以毫不奇怪我以前也曾认为它是无可怀疑的。可是在作了仔细研究之后,我觉得不得不得出结论:善和最大的善,虽然被判断和承认为如此,也并不决定意志;除非是在以一种和这善的优点成比例的方式来欲望着这善的同时,这欲望使我们对被剥夺这种善感到不安。让我们假定一个人深信德性的用处,直至看到它对于有意在这世上做一番大事业或希望在来世能得幸福的人是必需的;可是除非到了这个人对正义感到如饥似渴的地步,他的意志就永不会被决定来采取任何行动,以使他去追求这卓越的善,而半路插进来的某种其他的不安就会把他的意志拉到别的事情上去。另一方面,让我们假定一个人酷爱喝酒,考虑到像他这样生活下去,他正在毁了他的健康,浪费了他的财产,他将被世人看不起,招致疾病缠身,最后还将陷于一贫如洗,再也没有什么来满足他如此着迷的喝酒这种情欲;可是,当他不和他的酒肉朋友在一起时所感到的不安一回来,到了他习惯于上酒馆的时候就又把他拖到酒馆去了,尽管这时他眼前明明看到了他的健康和财产的丧失,也许甚至还有来世的幸福的丧失,这种幸福他不能看作是本身不值得考虑的一种善,因为他承认它比喝酒的快乐或比一群酒肉朋友的无聊闲谈要优越得多。因此并不是由于没有着眼于最高的善才使他坚持这种放荡行径;因为他是看到并且承认它的优越性的,直至在那历次喝酒的间隙的时间,他也下决心要致力于追求这最高的善,但当被剥夺了他已惯于享受的快乐这种不安一来折磨他时,他所承认比喝酒更优越的这种善,对他的心灵就再也无能为力了,而正是这种实际的不安,决定了他的意志来采取他所已习惯的行动,并以此使更强烈的印象又一次在最初的机会占支配地位,尽管在同一时间,他也暗地里可以说自己给自己许愿,再也不做这样的事了,并且自己想象着,这是最后一次违反自己的最大利益行事了。这样,他就发现自己一次又一次地不时归结到要说:

Video meliora proboque,

Deteriora sequor。[18]

我看到较好的途径,我赞成它,而我却采取较坏的途径。这句话,人们承认它是真的,并且只能说太为经常的经验所证实了,这话照上述的途径就很容易理解,并且我们也许也不能再采取其他的意义了。

德 〔在这些考虑中是有某种美好和坚实的东西的,但我不愿人们认为因此就得放弃这些古老的格言,即意志追求最大的善,或它逃避它所感到的最大的恶。人们不大致力于真正的善,其根源多半来自这样的情形,即在那些感官不大起作用的场合或问题上,我们的思想大部分可以说是无声的[19](我用拉丁文称它们为Cogitationes caecas[20]),这就是说,是空无知觉和感情的,是在于赤裸裸地应用字母符号,就像那些演算代数题的人的情况那样,他们不考虑用那些几何图形和语词时常也和用算术或代数的字母符号一样能得出通常同样的结果。人们常常只是在言语上来推理,心中几乎并没有对象本身。而这样的知识是不会触动人的;必须有某种活生生的东西来打动我们。可是人们最通常就是这样来想到上帝、德性和幸福的;他们谈论着,作着推理,而并没有明确的观念。并不是他们不能有明确的观念,因为这些观念是在他们心灵之中的。但他们不想费力来把分析向前推进。有时他们也有对于一种不在的善或恶的观念,但非常微弱。因此无怪乎它们很少能触动人。所以,如果我们宁愿要那较坏的,那是因为我们感到了其中所包含的好处,而既没有感到其中的坏处,也没有感到相反的方面的好处。我们假定和相信,或者毋宁是仅仅转述别人的信念,或至多是我们以往推理的记忆中的信念,相信最大的善是在较好的方面,或者最大的恶是在另一方面。但当我们不对它们加以正面注视时,我们的思想和推理,和感觉相反,只是一种鹦鹉学舌[21],它丝毫不提供给心灵什么当下现在的东西;而如果我们不采取措施加以医治,那就会陷于虚浮,如我在上面(第一卷第二章§11.)已经指出的那样,而最美的道德训条以及最好的审慎规则只有在这样一个灵魂中才会发生作用,这灵魂对这些训条规则是敏感的(或者是直接地,或者由于不可能永远是直接的,至少是间接地〈敏感的〉,如我马上就将指出的那样),而对于和这些相反的则不再是敏感的。西塞罗在有个地方[22]说得好,如果我们的眼睛能看到德性的美,我们就会热烈地爱它;但情况既不是这样,也没有什么和这相当的事,那就无怪乎在灵肉的斗争中,灵的一方面时常吃败仗,因为没有感到它的好处。这种斗争不是别的,无非是不同倾向的对立,这些倾向是从混乱的和清楚的思想产生的。混乱的思想常常是使人明白感觉到的;但我们的清楚思想通常只是潜在地是明白的;它们能够是明白的,要是我们愿致力于深入了解语词或符号的意义的话,但既由于忽视或由于时间短促而没有这样做,我们就以赤裸裸的言语或至少是太微弱的影像来与生动的感觉相对立。我认识一个人,在教会和国家方面都是有地位的,由于痼疾使他决意节食;但他承认,当人们拿了肉食送给别人而从他房前经过时,那肉的香味曾使他难以抵挡。这无疑是一种可耻的弱点,但人们就正是被造成这样的。可是,如果心灵好好利用它的好处,它也能取得伟大胜利的。这必须从教育开始,这种教育要安排得使真正的善也尽可能和真正的恶一样成为能感觉到的,使人对它们所形成的概念披上较适合于这种计划的景色;而一个已成年的人,要是原来缺乏这种优良的教育,宁可迟了也比永不开始好,应该开始来追求光明正大的合理的快乐,用来对抗那些混乱而却触动人的感官的快乐。而事实上,对神的爱(grâce divine)本身就是一种快乐[23],它给予光明。所以,当一个人是在好的冲动中时,应该自己为未来立下一些规律和规则,并且严格地加以执行,使自己远离那些能随着事物的性质突然地或逐渐地使人败坏堕落的机缘。正式地作一次旅行会治好一个恋人〈的相思病〉,一次引退会使我们离开那些支持我们某种坏倾向的伙伴。耶稣会会长方济各·鲍吉亚[24],最后是列入圣品的,当他飞黄腾达时,是习惯于大量喝酒的,而当他想到要引退时,就每天在他惯于喝空的酒瓶子里放进一滴蜡,这样来很小量地一点一点减少喝酒量。我们要用一些无害的感情,如从事农艺、园艺之类,来对抗那些危险的感情;要避免无所事事;我们可以搜集自然的或艺术的珍玩;可以做做实验和研究;可以来从事某种必要的任务,如果没有,就可以从事有益和适意的谈话或阅读有益和适意的书籍。总之一句话,要利用那些好的心灵冲动,就像利用上帝召唤我们的声音那样,来采取有效的决断。而因为我们不能永远对真正的善和真正的恶的概念作出分析以至于知觉到其中所包含的快乐和痛苦,所以为了要使之能触动我们,就必须一劳永逸地断然为自己定下这样一条法则:从今以后只倾听和遵从一旦已了解了的理性的结论,尽管这些结论以后并不明白察觉并且通常只是以无声的思想[25]想到它们而消除了感性的吸引力;而这样来获得这种遵照理性行事的习惯——这将会使德性成为适意的并像是自然的——以使我们最后对情感以及那种感觉不到的倾向或不安具有控制力。但这里不是要来给人道德的教训和训条,或精神上的指导和说教来教人锻炼真正的虔敬;只要在考虑我们灵魂的活动过程的同时,看到我们的弱点的根源就够了,对这种根源的认识同时也就给人对这些弱点的救治办法的认识。〕

§36.斐 那逼迫着我们的当下现在的不安,只对意志发生作用,并且从我们在一切活动中全都以之为目标的这种幸福着眼而自然地决定着意志,因为每个人都把痛苦和uneasiness(就是不安或毋宁说不适,它使我们不得安宁)看作和幸福不相容的东西。一点小小的痛苦就足以破坏我们所享受的一切快乐。因此,只要是我们感到沾染某种痛苦的时候,那不断地决定着我们的意志对随后活动的选择的,始终是远离痛苦;这种远离是走向幸福的第一步。

德 如果您把您的uneasiness或不安当作一种真正的不快,在这意义下我不同意它是唯一的刺激物。在最常见的情况下这是这些感觉不到的微知觉,我们可以称之为不可察觉的痛苦,要是痛苦这概念不包含察觉的话。这些微小的冲动是在于继续不断地解除一些微小的阻碍,我们的本性是在对这些阻碍做工作的,而我们并没有想到它。我们所感到而并不认识的不安,真正说来也就在于此,它使我们在情感激动时也和在我们显得最平静时一样进行活动,因为我们是绝不会没有任何活动和运动的,这只是由于自然始终是在做工作要使自己处于较安适的状态。也正是它,在那些对我们显得最无差别的情况之中,在作任何磋商查问之前就决定了我们,因为我们是永不会处于平衡状态并且不会对两种情况确切地不偏不倚的。而这些痛苦的元素(它们有时当过分生长时也就蜕变为真正的痛苦或不快)如果是真正的痛苦,我们就会以不安和热情追求着我们所寻求的善而永远很悲惨了。但情况正好完全相反,而正如我以上(前一章§6)已指出的那样,自然在趋向着善和享受着善的影像,或减少着痛苦的感觉的同时逐渐地愈来愈使自己处于安适状态,它的这种继续不断的微小胜利的积聚,已经是一种相当可观的快乐,并且常常比善的享受本身还更有价值;并且远远不是应该把这种不安看作和幸福不相容的东西,我发现不安对于被创造的生物的幸福倒是本质的东西,这种幸福绝不在于对最大的善的一种完全占有,这会使他们成为不敏感并且像是愚蠢的,而在于趋向最大的善的一种继续不断的进程,这不会不伴随着一种欲望或至少是一种连续的不安,但是像我刚才能说明的那样,它不会一直达到不适的地步,而是限于这些痛苦的元素或原料,它们独自分开是察觉不到的,却仍旧足以用作刺激物和用来激起意志;这就像在一个人中的欲望所做的那样,当这欲望没有达到这种不适,使我们不能忍耐,并以一种太过执著于我们所缺少的东西的观念的方式折磨我们时,这个人还是过得好好的。这些微小的或巨大的欲望,就是经院哲学家们称为motus primo primi[26]的东西,而它们真正是自然使我们走出的最初几步,不是走向幸福而是走向欢乐,因为他们是着眼于当下现在的东西的;但经验和理性教我们控制和节制这些欲望,使它们能够导向幸福。我对此已经说过一点(第一卷第二章§3)。这些欲望就像一块石头的趋向似的,它采取笔直的,但并不始终是最好的路线落向地球中心,并不能预先见到它会碰上岩石并把自己撞得粉碎,而如果它有心灵并有办法转弯,是会更好地接近它的目标的。我们也就是这样,笔直地走向当前的快乐而有时就掉进了悲惨的深渊。就是因为这样,理性用关于未来的善或恶的影像来和当前的快乐相对抗,并且用一种坚定的决心和习惯,即在行动之前先想一想,然后遵从那已被认识到是最好的,即使我们的结论的可以感觉到的理由已不再呈现于心灵中,并且已几乎只在于一些微弱的印象,或甚至是在于排除实际解释的语词或记号所给予的一些无声的思想,以致一切只在于:好好想一想,和在于:要留心;前者是为了确立法则,后者是为了遵从法则,即使是我们不想到使这些法则产生的理由。可是最好是尽可能多想一想,使灵魂充满一种合理的欢乐和一种伴随着光明的快乐。〕

§37.斐 提出这些须加小心注意之点无疑是大有必要的,因为对于一种不在的善的观念,除非到了这善在我们心中激起某种欲望,是不能和实际折磨着我们的某种不安或某种不快的感觉相抗衡的。不知有多少人,人家以生动的画面向他们表现天堂的难以形容的欢乐,他们也承认其可能与概然,却甘愿满足于他们在现世所享受的幸福。这是因为他们当下的欲望的不安占了上风,并迅速使他们趋向现世的快乐,决定着他们的意志去寻求这种快乐;而在这全部时间内,他们对来世的善是完全感觉不到的。

德 〔这部分地是由于人们常常很少深信;而他们虽然口头这样说,却有一种隐藏的不信支配着他们的灵魂深处;因为他们从来没有理解那些证实了灵魂不死的正确理由,灵魂不死是和上帝的正义相配称的,它是真的宗教的基础,或者是他们已不再记得曾有过这种理解,可是,要深信就必须有这种理解,或记得有过这种理解。其实甚至很少人想着如真的宗教和甚至真的理性所教人那样的来世是可能的,也远远不是把它设想为概然的,更不必说是确实的了。他们所想的一切都无非是鹦鹉学舌式的(psittacisme),或者是穆罕默德教徒的那种粗鄙而虚妄的影像,他们自己也看着不像的;因为要使他们受到这些东西的触动,就像(据有人说)那“暗杀者的君王”、“山主”[27]的士兵们那样,也还差得很远,这些士兵在沉睡中被转移到一个地方,充满了各种供享乐的东西,他们相信自己就是在穆罕默德的天堂里了,在那里有些假装的天使或圣者向他们灌输了那君主希望他们听的意见,再重新把他们弄得失去知觉以后又把他们送回原来的地方;这样就使他们以后成为胆大无比,可以无所不为,直到要和他们的山主为敌的君王们的性命。我不知道人们是否厚诬了这位山主;因为并不能指出有很多大君主为他所指使人杀害的,虽然我们在英国历史家们的著作中读到被归之于他的一封信,为英王理查一世辩诬,说明英王没有暗杀一位巴勒斯坦的伯爵或君主[28],他承认这是他杀的,因为他受了他的侮辱。尽管这样,这也许是出于对他的宗教的巨大热心,这位暗杀者的君王才想给他那些人一个关于天堂的有利观念,让这观念永远伴随着他们的思想,不使它们成为无声的;他并不是以此硬要他们必须相信他们就是在真的天堂上。但假定他们是这样认为的,也不必奇怪这些虔诚的骗术曾比弄得不好的真理产生更大的效果。可是,如果我们致力于好好认识真理和发扬真理,那就没有什么能比真理更强有力的;并且无疑会有办法强有力地使人们趋向真理。当我考虑到在所有那些一旦处于这种几乎毫无可以感觉到和当下的吸引力的生活进程中的人们之中,野心或贪欲能完成多少事业时,我一点也不失望,并且我主张,德性既伴随着那样多坚实的善,将会产生无限地更多的效果,要是人类的某种可喜的革命一旦使德性流行起来并且成为好像是时髦的东西的话。我们很有把握能够使青年人习惯于在道德的实践中来寻求他们最大的快乐。而甚至成年人也可以为自己立下一些法则并养成遵守它们的习惯,这也会强有力地影响他们,并使他们在背离这些法则时感到非常不安,就像一个酒徒当被禁止到酒馆去时所感到的一样。我很高兴加上关于救治我们的恶是可能的和甚至是容易的这些考虑,为的是不要因为仅仅揭示我们的弱点而促使人们泄了气,不去追求真正的善。〕

§39.斐 〔几乎一切都在于经常使欲望趋向真正的善。〕在我们之中产生任何意志的活动而不伴随着某种欲望,这种情况是很少发生的;就是因为这样,意志和欲望就常常被混在一起。可是,我们不应该把成为大部分别的情感的组成部分,或至少是跟随着这些情感的不安,看做完全被排除在该项感情之外;因为憎恨、恐惧、愤怒、妒忌、羞耻,都各有其不安,并以此对意志发生作用。我怀疑在这些情感中有任何一种是完全单独存在的,我甚至认为人们将很难找到一种情感是不伴随着欲望的。此外我确信,凡是有不安的地方就一定有欲望。而因为我们的永恒性不是依赖于当前的片刻,我们总是把眼光引向现在之外,不论我们实际享受着的快乐是什么,而那伴随着这种预见着未来的眼光的欲望始终总是一定要意志跟随着它;所以,即使是在欢乐当中,那支持着当前的快乐所系的活动的,也正是要使这快乐继续下去的欲望,和怕这快乐被剥夺的恐惧,而每当一种比这更大的不安来占据了心灵时,它立刻就决定了心灵来采取新的活动,而当前的快乐就被忽视了。

德 〔在完全的意欲中是有很多知觉和倾向协同一起起作用的,它是它们冲突的结果。其中有一些单独分开是知觉不到的,它们集结在一起则造成一种不安,它推动着我们而我们不知为什么;有很多是结合在一起的,它们趋向某种对象,或远离某种对象,那时这就是欲望或恐惧,也伴随着一种不安,但它并不始终总是达到快乐或不快[29]的程度。最后有一些实际伴随着快乐和痛苦的冲动,而所有这些知觉,或者是一些新的感觉,或者是过去的感觉遗留下来的一些影像,它们伴随着或者并没有伴随记忆,这些影像在更新着同是这些影像在先前的感觉中所具有的吸引力的同时,也按照影像鲜明生动的程度更新了旧有的冲动。而所有这些冲动最后结果成为占优势的努力,这就造成了完全的意志,可是我们所察觉的那些欲望和倾向常常也叫做意欲,虽然是比较不完全的,不论它们占优势或带来影响与否。因此我们很容易断定,意欲是不大会没有欲望和没有厌弃而继续存在的;因为我认为我们可以把欲望的对立面叫做厌弃。不安并不单只是在那些令人不适的情感如憎恨、恐惧、愤怒、妒忌、羞耻之中有,而且在它们的对立面如喜爱、希望、宠信和荣耀之中也有的。我们可以说,凡是有欲望的地方就会有不安;但相反的情况并不始终都是真的,因为我们常常感到不安而并不知道要求什么,而这时就并没有已形成的欲望。〕

§40.斐 通常是我们认为当时的处境能够予以解除的那种最迫切的不安,决定着意志去进行活动。

德 因为是平衡的结果使得作出最后的决定,我认为也可能发生最迫切的不安并不占优势的情况;因为它虽然可能对互相对立的倾向中的单独的每一个占优势,但其他倾向结合在一起又可能压倒它。心灵甚至可以用巧妙的两分法一时使这一些倾向占优势,一时又使另一些占优势,就好像在议会里,人们可以按照人们对要议决的问题排成次序,通过投票以多数决定某一党占优势一样。的确心灵在这里应该要能看得远;因为在斗争的时候就再没有时间来用这些技巧了。那时凡是能打动人的就都在天平上加上了重量,而促使差不多像在力学里那样形成一种合力的方向,而要是没有某种迅速的牵制是阻止不住它的。

“Fertur equis auriga nec audit currus habenas.”[30]

§41.斐 如果你问除此之外是什么激起欲望,我们回答说这就是幸福而再没有别的。幸福和苦难是两个极端的名称,它们的最后界限是我们所不知道的。那是“眼睛未曾看见,耳朵未曾听见,人心也未曾想到的。”[31]但两方面都以各种不同的满足和欢乐、痛楚和苦恼在我们之中造成鲜明的印象,这些为简短起见我都把它们包括在快乐和痛苦两个名称之下,它们两方面都既对心灵也对身体发生,或者为说得确切点起见可以说只属于心灵,虽然它们有时因某种思想的机缘而起源于心灵,有时又因某种运动的样态的机缘而起源于身体。§42.因此,幸福就其最广范围而言就是我们所能有的最大快乐,正如苦难就其最广范围而言就是我们所能感到的最大痛苦一样。而我们可称之为幸福的,其最低程度是这样一种状态,在其中解除了一切痛苦而我们享受着这样一种程度的当前的欢乐,即再少一点我们就不满意了。那适于在我们之中产生快乐的我们称之为善,而适于在我们之中产生痛苦的我们称之为恶。可是当这些善或这些恶被发现是在和一种更大的善或更大的恶竞争中时,我们也常常不这样称呼它们。

德 〔我不知道最大的快乐是否可能。我毋宁将认为它是能无限增长的;因为我们不知道在这等待着我们的全部永恒的时间中,我们的知识和我们的器官能到达哪里。所以我认为,幸福是一种持续的快乐;要不是有一种向着新的快乐的连续的进程,这是不会发生的。因此像这样两个人,其中一个比另一个的进展要快得不可比拟,并且有更大的快乐,他们每一个在他本身都会是幸福的,虽然他们的幸福是很不相等的。所以幸福可以说是通过快乐的一条道路,而快乐只是走向幸福的一步和上升的一个梯级,是依照当前的印象所能走的最短的路,但并不始终是最好的路,如我在§36.接近末尾处所已说过的那样。人们想走最短的路就可能不是走在正路上,正如那石头照直线前进可能过早地遇到障碍,阻止它向地心前进到足够的距离那样。这就使人认识到,是理性和意志,引导我们走向幸福,而感觉和欲望只是把我们引向快乐。然而对快乐虽然不能下一个名义的定义,也像对光和颜色一样;但对它却也像对它们一样可以下一个原因的定义[32],而我认为归根到底快乐是一种对圆满性的感觉,而痛苦则是一种对不圆满性的感觉,只要它足够显著,使人能察觉到它;因为对某种圆满性或不圆满性的那些感觉不到的微知觉——它们有如快乐和痛苦的一些元素,并且这是我已多次说到过的——形成了一些倾向和癖性,但还不是情感本身。因此有一些是感觉不到的倾向,这是我们没有察觉的;又有一些是能感觉到的倾向,我们知道它们的存在和目标,但不知道它们的形成,而这是一些混乱的倾向,我们归之于身体的,虽然始终在心灵中有某种东西和它们相应;最后还有一些是清楚的倾向,是理性给予我们的,我们既感到它们的力量也知道它们的形成;而这种性质的快乐是在和谐秩序的产生与认识之中被发现的,它们是最值得重视的。人们有理由来说所有这些倾向、情感、快乐和痛苦,一般地说来是只属于心灵或灵魂的;我甚至还要加一点说,以某种形而上学的严格性来看问题,它们的根源是在灵魂之中的;但是人们却也有理由来说混乱的思想是来自身体的,因为在这方面,是关于身体的考虑,而不是关于灵魂的考虑,提供了某种清楚的和可解释的东西。善是有助于或促成快乐的东西,正如恶是促成痛苦的东西一样。但在与一更大的善的冲突中,那从我们剥夺了的善,当其促成了由之产生的痛苦时,就可以真正变成一种恶。

§47.斐 灵魂有能力来使某些欲望的实现暂停,并从而有自由对它们一个接一个加以考虑和对它们进行比较。人的自由,以及那我们称为——虽然照我看来是不恰当的——自由意志的,就正在于此;并且就是由于这种能力用得不好,才产生所有那各种各样的失着、错误、舛谬,当我们太急促或太迟缓地决定我们的意志时,我们就跌进那里面去了。

德 当我们的欲望不是强烈到足以推动我们并足以克服满足欲望所需的麻烦或不适时,这欲望的实施就暂停或停止了;而这种麻烦有时只在于一种感觉不到的懈怠或疲乏,它使人泄气而人们并不注意到它,并且它在那些娇生惯养的人,或黏液质的人,以及由于年老或由于不得志而泄了气的人那里就更大。但当欲望本身足够强烈,若没有什么阻碍它就足以推动我们时,它也能被一些相反的倾向所阻止;这些倾向或者就是一种简单的癖性,它好像是欲望的元素或开始,或者它们一直达到欲望本身。可是,由于这些相反的倾向、癖性和欲望是已经在灵魂之中的,灵魂之具有它们是它自己无能为力的,而因此它就不能以一种能有理性参与的、自由和随意的方式来加以抵抗,如果它不是另外还有一种手段来使心灵转向别处的话。可是在需要的情况下要拿它怎么办?因为问题正在这里,尤其当人们为一种强烈的情感所占据时是这样。那么心灵就得事先准备好,并使自己已经处在从思想到思想的进程中,以便不要在滑溜而危险的一步上停留过久。为此好的办法是使自己习惯于一般地对某些事物只是一想而过,以便更好地保持心灵的自由。但最好的办法是使自己习惯于有条理地进行思想,和执著于一连串由理性而不是偶然碰巧(即一些感觉不到的偶然的印象)构成联系的思想。而为此好的办法是使自己习惯于不时地让自己思想集中起来,和使自己超出于当前的杂乱印象之上,使自己从那可以说是我们所在的地方出来,对自己说:“dic cur hic?respice finem”[33]“我们是到了哪里了?”或者“让我们回到正题上来,让我们言归正传”[34]。人们也许常常需要有一个人,作为正式任命的官员(像亚历山大大帝的父亲斐律普所有过的那样),指定他来打断他们〈的思路或言行〉,提醒他们注意自己的义务。但既然没有这样的官员,好的办法就是养成习惯让我们自己来担当这种职务。而一旦处于我们的欲望和情感的效果被停止,也就是说它们的活动暂停了的状态,我们就可以找到办法来打败它们,或者是用一些相反的欲望或倾向,或者是用使之转向的办法,这就是说,来忙于一些别的性质的事情。就是通过这些方法和技巧,我们变成了自己的主宰,并且能够使我们自己在适当的时间来想和做我们愿意意欲的事和理性所命令我们做的事。可是,这永远是通过决定了的途径的,并且永远不会是毫无因由,或者是根据那种凭空想象的、完全无差别状态或平衡状态的原则的,有些人也许想把自由的本质看做就在于这种状态,好像人们可以毫无因由地,甚至逆着一切因由来作出决定,并且逆着一些印象和癖性所占的整个优势而笔直向前走。毫无因由,我说,这就是毫无其他倾向的对立,或者毫无人们事先已在进行使心灵转向别处的情况,或者毫无其他同样的可解释的手段;要不是这样,那就是求助于怪诞的东西,就像那些赤裸裸的功能或经院哲学中所讲的隐秘性质(qualités occultes)那样,那是些无稽之谈。〕

§48.斐 〔我也赞成意志通过那在知觉和理智中的东西作出这种可理解的决定。〕符合于一种真切考察的最后结果来意愿和行动,这毋宁是我们本性的一种完善处而不是缺点,而这远远不是使自由受到窒息或压缩,而是使它更完善、更有好处了。而我们愈是远离了以这样的方式作出决定,我们就愈接近苦难和受奴役状态。事实上,如果你假定在心灵中有一种完全的、绝对的无差别状态,不能受它对善恶所作的最后判断的决定,你就会使它处于一种很不完善的状态了。

德 〔这一切都很合我的意,并且使人看出,心灵并没有一种完全和直接的能力,来永远阻止它的欲望,否则它将会是永远不决定的了,不管它能作怎样的考察,也不管它能有什么样良好的理由和有效的感想,它将会始终停留在犹豫不决的状态并且永久地在恐惧和希望之间徘徊。所以它最后总得决定,而因此它只能是如我刚才所说明的那样事先准备着必要时打败欲望的武器,来间接地对抗它的欲望。〕

斐 可是一个人是有自由来把他的手举到头上或让它垂着不动的。他在这些事情上是对两方面完全无差别的,而要是他缺少这样的能力,这对他来说将会是一种缺点。

德 〔严格说来,一个人对于可能提供的任何[35]两个方面,例如向右还是向左,右脚向前(如在特利马尔奇翁所必须做的那样)还是左脚向前[36],绝不是毫无差别的;因为我们这样做或那样做是未经思想的,而这是一种标志,表明是有一种内在禀赋和外来印象(虽然是感觉不到的)的协同作用(concours)决定了我们采取哪一方面。可是那〈一方所占的〉优势是很小的,而这在必要时好像我们在这点上是无差别的,因为呈现于我们之前的那极小一点可感觉到的因由能够毫无困难地决定我们宁取这一方面而不取那一方面;而虽然抬起臂膀把手举上头顶也要有点麻烦,但这麻烦是如此之小,以致我们毫无困难地就加以克服了;若不是这样,我承认,如果人在这方面不是那样无差别,如果他连很容易地决定抬起臂膀还是不抬起臂膀的能力都没有,那将会是一个很大的缺陷。〕

斐 但如果他在所有的时机,如当他看到一件东西几乎要打到他而他想保护他的头或眼睛的时候,也都同样无差别,那也会是同样大的一种缺陷,〔这就是说,如果阻止这种运动,对他来说是和我们刚才所讲到的、在他几乎无差别的其他运动一样容易的;因为这样将会使得他在需要时不能足够强烈也不能足够迅速地采取行动。因此,决定对我们是有用的,并且甚至[37]常常是必需的;而如果我们是在所有各种时机都不大受决定的,并且好像对于那些从善恶的知觉得出的理由毫不敏感的,我们就会没有有效的选择。〕并且[38],如果我们不是受在我们心中按照我们对某一行动的善恶所作的判断而形成的最后结果所决定而是受某种别的东西所决定,我们就不会是自由的。

德 〔没有比这更真实的了,而那些寻求另外一种自由的人,不知道他们要求的是什么。〕

§49.斐 那些享受着完满的幸福的更高的存在,是比我们更强烈地被决定来选择善的,可是我们没有理由来想象他们是比我们较少自由的。

德 〔为此神学家们说这些幸福的实体是坚信于善而免除了一切堕落的危险的。〕

斐 我甚至相信,如果像我们这样的可怜的有限的受造物也适于来对于一种无限的智慧和善所能做的作判断的话,我们可以说上帝本身也不能选择那不好的东西,并且这全能的存在的自由并不妨碍他是受最好的东西所决定的。

德 〔我是如此深信这一真理,以至我认为尽管我们十足是可怜的、有限的受造物,我们也能大胆地确信这一点,而我们怀疑这一点就甚至会是很大的错误;因为这样我们就会有损于他的智慧,他的善,和他的其他的无限圆满性。可是那选择,不管意志在这方面是怎样受决定的,却不应该叫做绝对地和严格地必然的;那能察觉的善的优势是造成倾向而并不是造成必然的,虽然整个地来看这种倾向是起决定作用的并且永不会不产生效果。〕

§50.斐 为理性所决定向着最好的,这就是最自由的。有谁会因为一个傻瓜是比一个有健全理智的人更少受理智的反省所决定的,就愿意是个傻瓜呢?如果自由就在于摆脱理性的羁轭,那么就会只有傻瓜和疯子是自由的了;但我不信有谁会因为爱这样的自由而愿意做个傻瓜,除非他本来已经是个傻瓜。

德 〔当今有些人自以为说些反对理性的话,并且把它当作讨厌的学究气来对待,是表明自己聪明。我看到有些小册子,有些言之无物的言论,就以此自吹自擂,并且我甚至看到有些诗句用来表达如此错误的思想简直是太美了。其实,如果那些嘲弄理性的人,说的是真心话,那将会是过去若干世纪所不知道的一种新的狂妄胡说。说反对理性的话,这就是说反对真理的话;因为理性就是一串真理连结起来的链条。这也就是说反对他自己、反对他自己的善的话,因为理性的主要之点就在于认识真理和遵从着善。〕

§51.斐 那么,因为一个理智的存在的最高圆满性就在于小心地和经常地致力于追求真正的幸福,所以我们所应具有的那种不要把想象的幸福当作实在的幸福的小心,也同样是我们的自由的基础。我们愈是被束缚于始终不渝地追求那一般的幸福,它是永不会不再是我们欲望的目标的,我们的意志就愈是摆脱了受那把我们引向某种特殊的善的欲望所决定的必然性,直到我们已考虑过这种特殊的善是否适合或是违反我们的真正的幸福。

德 真正的幸福应该永远是我们欲望的目标,但它是否这样是有怀疑的余地的;因为人们常常不大想到它,而我在这里已不止一次地指出过,除非欲望是受理性的引导,它是趋向当前的快乐而不是趋向幸福即持久的快乐的,虽然它也趋向于使之持久;请看§36和§41。

§53.斐 如果某种极度的扰乱完全占据了我们的灵魂,就像受酷刑时的痛苦那样,我们就不是我们心灵的十足的主宰了。可是为了尽可能节制我们的情感,我们应该使我们的心灵对善恶作实在和有效的品味,并且不让一种优良而可观的善溜走而不留下某种兴味,直到我们在心中激起和它的优点相称的欲望,以致它的不在使我们不安,同时当我们享受着它时则害怕把它失去。

德 〔这一点和我刚才在§31至§35所指出的相当符合,也符合于我不止一次地说过的关于光明正大的快乐的看法,在那里我们懂得了这种快乐怎么样使我们得到改善而不陷于某种更大的缺点的危险,就像那种混乱的感官快乐所造成的那样,这种混乱的感官快乐是我们所当提防的,尤其是当我们凭经验并没有知道它们准能为我们所享用的时候。〕

斐 在这里任何人都不要说他不能主宰他的情感,也不能阻止它们的放纵和迫使他行动;因为他在一位君王或某一位大人物面前能做的事情,只要他愿意,则当他一个人独处或在上帝面前时也是同样能做到的。

德 〔指出这一点是非常好的,并且值得人们来常常加以反省。〕

§54.斐 可是人们在这世上所作的不同选择,证明了同一件事物并不是对他们每一个人都是同等地好的。而如果人的兴趣不扩大到此生之外,那么例如这些人沉溺于奢侈和放荡,而那些人宁取节约而不取纵欲这种分歧的原因,将只来自他们把他们的幸福放在不同的事物上。

德 〔现在即使他们全都有或应当有对于来生的这一共同目标在眼前,这种原因也还是由此而来的。的确,对于真正的幸福、即使是此生的真正幸福的考虑,就当足以使人宁取德性而不取远离德性的纵欲;虽然那时这种强迫性不是这样强烈也不是这样具有决定性。也的确,人的趣味是各不相同的,并且如人们所说,对趣味是不能争论的。但因为趣味只是一些混乱的知觉,我们应该只是在经过考察发现是无所谓的和不能为害的对象方面才坚持自己的趣味;否则如果有人对能杀人或使人陷于苦难的毒药感到有趣味,你也说对于那属于他的趣味方面的事情不应该和他争论,那就是可笑的了。〕

§55.斐 如果在死后没有什么可希望的,那么其结论无疑很正当的就是:让我们吃吧!喝吧!享受能使我们快乐的一切吧!因为明天我们是要死的。

德 〔在我看来,对这结论是有些话好说的。亚里士多德和斯多葛派以及很多其他古代哲学家都是持另一种意见,而事实上我认为他们是对的。即使在此生之外,什么也没有,那灵魂的安宁和身体的健康也仍不失为比与此相反的快乐更可取。而因为一种善不会永远持久就忽视它,这是不成理由的。但我承认,在有一些情况下,没有办法来证明最正直的就是最有用的。因此只有对上帝和灵魂不死的考虑,才使得德性和正义的义务成为绝对不可避免的。〕(https://www.daowen.com)

§58.斐 我觉得我们对善与恶所作的当前的判断,似乎永远是对的。而对于那有关当前的幸福或苦难的事,即使反省没有进行得更远,并且一切结论都完全搁在一边时,人也绝不会选错。

德 〔那就是说,如果一切都只限于现在这片刻,就会没有什么理由来拒绝当前呈现的快乐了。其实我在上面已经指出过,一切快乐都是一种对完善性的感觉。但有一些完善性是会带来一些更大的不完善性的。就好比一个人如果毕生精力就完全用来向针尖上丢豌豆,以便学会能万无一失地使针尖刺穿这豌豆,就学那个人的榜样,他曾使亚历山大大帝让人赏了他一斗豌豆作酬报,这个人也会达到某种完善性,但那是非常微不足道的,是值不得来和他将会忽视了的其他许许多多很必要的完善性作比较的。因此在某些当前的快乐中所发现的完善性应该尤其要让位于对那些必要的完善性的关心;以便使我们不致陷于那样的悲惨境地,那就是一种从不完善到不完善,或从痛苦到痛苦的状态。但如果就只有现在,那就得满足于当前呈现的完善性,也就是当前的快乐了。〕

§62.斐 任何人,如果不是受了假判断的引导,都不会自愿使自己陷于不幸的境地。我这里不是说的那种由不可克服的谬见所引起的错误,那种谬见是很难叫做假判断的,而是这样一种假判断,每个人要是作了这样的判断都会自己承认它是假的。§63.那么首先是当我们拿当前的快乐或痛苦,和一种将来的快乐或痛苦——对此我们是以其对我们的不同距离来衡量的——来作比较时,灵魂弄错了;就好像一个败家子,他为了现在占有小小一点东西,就放弃了他准能得到的一大笔遗产一样。每个人都得承认这是假判断,因为未来将会变成现在,而那时就会有同样的近在眼前的好处。如果正当一个人酒杯在手的时刻,喝酒的快乐就已伴随着那短时以后将会发生的头痛和胃里难受,他对那酒就会不愿沾唇了。如果时间上的一点小小的不同就会造成这样大的错觉,那就有更强有力得多的理由来说一种更大的距离将会造成同样的结果。

德 这里在空间的距离和时间的距离之间有某种一致性。但也有这样的不同:可见的对象对视觉的作用是差不多与距离成比例地减弱的,但对于作用于心灵的想象力的未来对象来说则不一样。可见的光线是一些直线,它们是成比例地离开的,但有一些曲线,过了若干距离之后就显得落到直线上去,那距离就再也看不出来了,那种渐近线就是这样的,它和直线之间显现出来的间隔不见了,虽然事实上它们仍旧是永远分开的。我们甚至发现最后对象的现象不是和距离的加大成比例地减弱,因为这现象不久[39]就完全不见了,虽然那距离并不是无限的。就像这样,时间上一段小小的距离就完全为我们夺走了未来,正好像那对象已完全消失了。往往在心灵中只留下了名称和这样一种思想,如我已经说过的,那是无声的和不能触动人的,除非你曾用一定方法并用习惯来侍弄它们。

斐 我这里说的不是这样一种假判断,根据这种判断,那不在的东西在人们心灵中并不只是减弱了而是完全没有了,他们享受着他们当前所能得到的一切,并从之得出结论以为将来对他们不会发生任何坏事。

德 〔当对未来的善或恶的期待没有了时,这是另一类的假判断,因为那时人们是把那从现在得出的结论否定了或对它提出怀疑了;但在这之外,那种把对于未来的想法看做子虚乌有的谬见,和我已经说过的这种假判断是一回事,这种假判断是由于对未来的一种过于微弱的表象而产生的,人们对这未来很少或根本不考虑。此外,我们在这里也许可以对低级趣味和假判断加以区别,因为人们常常对于未来的善是否当加以采取甚至根本不提出问题,而只是凭印象行事,也不想来加以考察。但当人们想着它时,就发生以下两种情况之一:或者是人们没有充分地继续想下去,没有把已接触到的问题深入下去就放过去了;或者是对它深入进行考察并形成一个结论。而有时在两种情况下都会留下或大或小的懊悔;有时也会根本没有formido oppositi[40]或细心考虑,或者是心灵完全转了向,或者是为偏见所误。〕

§64.[41]斐 我们心灵容受能力的狭隘,是我们在比较善恶时作出假判断的原因。我们不能同时一下享受两种快乐,在我们受着痛苦的困扰时就更不能享受任何快乐了。一杯饮料里混进了一点点苦味,我们就尝不到它的甜味了。人们实际感受着的恶事,总是一切中最糟糕的;人们叫喊着:啊呀!不管什么别的痛苦也比这个好受些!

德 〔在这一切之中,是按照人们的脾气,按照人们所感觉到的东西的力量,按照人们所养成的习惯而有各色各样的不同情况的。一个患痛风的人,因为一件大好运气的事落到他身上也能欢欣鼓舞,而一个沉浸于富贵荣华并能在他的陆地上生活得很安乐的人,由于在宫廷中的一次失宠也就会跌进悲哀的苦海。这是因为快乐和悲哀,当苦乐混合在一起时,是来自它们的最后结果或苦乐的哪一方占优势。莱安德受美丽的希洛的魅力所驱使,就毫不在乎黑夜游过大海的不适和危险[42]。有些人,由于身体虚弱或某种不适,是既不能喝,也不能吃,也不能满足其他欲望[43]而不受很大痛苦的,可是他们却要来满足这些欲望,甚至超过必需的程度和恰当界限。另外有些人又那样娇气和脆弱,只要快乐中混上一点点痛苦、怪味或其他不适他们就拒绝享受。有一些人坚强地超越于当前和平凡的快乐或痛苦之上,而几乎只凭恐惧和希望行事。另外一些人则娇气到了有一点点不舒服就叫苦,有一点眼前可感到的快乐就追逐,简直就像小孩子一样。就是对于这样一些人,那当前的痛苦或享乐,永远显得就是最大的;他们就像那些没有什么主见的宣教者或颂词作者那样,对他们来说,就像那条谚语所说的,当今的神圣〈偶像〉永远就是天堂里的最大神圣。但不论在人们之中能发现有怎样的不同,这一点总永远是真的,就是:他们只是依照当前的知觉行事,而当未来触动了他们时,那或者是通过他们对未来所具有的影像,或者是通过他们已下的决心或已养成的习惯,对它没有任何影像也没有自然的记号时就甚至依照单纯的名称或其他武断的标志,因为要他们对抗一种已下了的坚强决心,尤其是对抗一种习惯,是不会没有不安,有时甚至不会没有某种忧愁之感的。〕

§65.斐 人们十足有一种癖好,要贬低未来的快乐,并且自己得出结论说:当我们来尝到未来的快乐时,它也许不合我们所寄予它的希望,也不合我们对它一般地具有的意见;因为他们凭自己的经验往往发现,不仅别人所称赞的那些快乐对他们显得非常乏味,而且在一个时候曾给了他们自己很大快乐的,到另一个时候也使他们感到讨厌和不快。

德 〔这主要是那些纵欲者的推理法,但我们通常发现那些野心家和守财奴对名声和财富的判断完全是另一种样子,虽然当他们占有这些好东西时,对它们的享受也只平常甚至往往极少,他们又总是尽力要求多多益善。我发现这是自然这位建筑师的一项很美好的发明,使人们对那种极少触动感官的东西也如此敏感,而如果人们不能变成野心家或守财奴,那么在人性的现状下,将也会很难使他们变成足够道德高尚和合乎理性,能掉头不顾使他们转向的当前的快乐而为自己的人格完善来从事工作。

§66.斐 对于那些在其后果中显出好或坏,和通过它们的禀性适于为我们提供善或恶而成为好或坏的事物,我们对它们的判断是用不同的方式,或者是我们断定它们不能真的给我们造成像它们事实上所造成那样的恶事,或者是我们断定,虽然那后果是重大的,但并不是那样肯定事情就非如此发生不可,或至少我们就不能用某些办法来避免它,如通过谋划,通过巧计,通过改变行为,通过悔过补救之类。

德 我觉得,如果所谓后果的重大就是指后件的重大,即可能跟着来的善或恶的巨大,则我们就得陷于前一类的假判断,其中未来的善或恶是没有得到很好表象的。因此就只剩下第二类的假判断,是我们现在要讨论的,这就是那后果是受到怀疑的假判断。〕

斐 要详细地来表明我刚才所提及的那种遁词是如此不合理的判断,这是很容易的,但我将只满足于一般地指出,为了一种较小的善而用一种较大的善去赌运气,(或者为了得到一种小的善和避免一种小的恶而甘冒陷于苦难的危险[44])并且是基于不确定的猜测和在进入一种正当的考查之前就这样干,这是直接违反理性行事的。

德 〔由于对后果的大小的考虑和对后件的大小的考虑[45]是两种不同质的考虑(即不能彼此加以比较的考虑),道德学家们想对它们进行比较就把自己十足搅糊涂了,就像在那些讨论概率问题的人那里表现出来的那样。事情的真相是:在这里,也和在其他一些异类的和不同质的(disparates et hétérogénes)以及可以说是不止一维(dimension)的估计中一样,所论及的东西的大小,是在理性中由两种估计复合成的,就像一个矩形,其中有两方面的考虑,即长度的考虑和宽度的考虑;至于后果的大小和概然性的程度,我们现在还缺少当能用来估计它的那一部分逻辑[46],而曾对概率问题写过作品的大部分决疑论者,甚至根本就不懂它的本性,和亚里士多德一样[47]把它放在权威的基础上,而不是像他们应当做的那样把它放在似然性(Vraisemblance)的基础上,权威只是造成似然性的理由中的一部分。〕

§67.斐 以下就是这种假判断的若干通常的原因。第一是无知,第二是疏忽,当一个人对已被告知的事情不加反省时〈就是疏忽〉。那误引了判断同时也误引了意志的,是一种假装的和当前的无知。

德 〔那永远是当前的,但并不永远是假装的;因为人们并不是在必要时总始终在头脑中去想他所知道的,以及他当唤起对它的记忆的东西(要是他能做主的话)。假装的无知在人假装时是始终混杂着某种注意的;诚然接着通常可能有某种疏忽。在必要时就能来想人所知道的东西这样一种技术,要是被发明出来倒会是一件最重要的东西;但我看不出迄今为止人们甚至已想到来形成这种技术的一些基本要素,因为那么些作者曾写到过的那种记忆术[48]是完全另一回事。〕

斐 那么,如果人们把一个方面的理由混乱地和仓促地放在一起,而由于疏忽把应该计算进去的很多项目都放过去了,这种仓促所产生的假判断也不比完全的无知所产生的少些。

德 〔其实,当论到各种理由的平衡时,是有许许多多东西都必须算进去的,如应该做的那样;这就差不多像商人的账本一样。因为任何一笔账都不应忽略,必须把每笔账单独算清楚,必须把各笔账作恰当的排列,最后还必须对它们做一笔确切的总账。但人们忽略了很多重要之点,或者是由于没有想到,或者是由于轻率地一想就过去了;人们也没有给予每一项本身应有的价值,就像这样一个管账人那样,他对每页账的各栏算得很仔细,但在归入各栏之前对其中各行的单项账目却算得很糟糕;这就使那主要只看各栏的稽核人员受了骗。最后,在对各项全都注意了之后,也还可能在各栏的总数以及甚至在作为这各栏总数的总数的最后总账上受骗。这样,我们就还是需要那种思维的技术和估计概率的技术,还要有对于各种善和恶的价值的知识,才能很好地来运用推论的技术;而且所有这些之后还要有注意和耐心来一直达到最后的结论。最后,还必须有一种坚定和持之以恒的决心来实行那结论;并且要有种种技巧、方法、特殊的规律和完全养成了的习惯,来在将来,当使人采取这种决定的那些考虑不再呈现在心灵中时,把那过程坚持下去。的确,谢谢上帝,在那最重要的事情上,即关于summan rerum[49],幸福和苦难的事情上,我们并不需要有那么多的知识、辅助和技巧,不是像在关于国务或关于战争的会议上,在法庭上,在医疗会诊中,在某种神学或历史的争论中,或在数学或力学的某些点上要作出正确判断所必需的那样;但作为补偿,却需要更强的坚决性和习惯,在这有关幸福和德性的大事上,来永远采取好的决定和遵照这种决定。总之一句话,对于真正的幸福来说,较少的知识而有更多的善良意志就够了;所以最大的傻瓜也和最博学、最精明的人一样能够容易地达到这一点。〕

斐 因此我们看到,理智若无自由是毫无用处的,而自由若无理智则是毫无意义的。如果一个人能够看到那对他可以为善或为恶的东西,却不能移动一步来接近这一个或远离那一个,那他有了视觉就会好些吗?他甚至会因此更吃苦,因为它将会毫无用处地向往着那善,而恐惧着那他眼睁睁看着却无法避免的恶。而一个人有自由在一片漆黑中跑来跑去,这比他随风飘荡又在哪方面要好一些呢?

德 〔他的任性将会稍稍多得到一点满足,可是在趋善避恶方面处境不会更好。〕

§68.斐 假判断的另一来源。满足于来到手边的第一种快乐,或习惯已使之成为适意的快乐,我们就不再看得更远。因此这也是一种机会,使人在把对他的幸福事实上是必要的东西不看做必要的时,判断错误。

德 〔我觉得这种假判断是包括在前面那一类,即在对于后果方面弄错了的假判断之内的。〕

§69.斐 余下的是要考察,一个人是否有能力来改变那伴随着某种特殊活动的快感或不快。他在许多情况下是能够的。人们能够而且也应该来矫正他们的味觉器官使之能够品味。人们也同样能够改变灵魂的趣味。一种恰当的考察,实验,运用,习惯,将会造成这样的效果。人们习惯于抽烟就是这样的,这种习惯最后使他们觉得抽烟很适意。对于德性也是一样的。习惯具有很大的吸引力,人们不能抛弃习惯而不感到不安。你也许会把这看做一个悖论,就是说,人们能够按照他们忽视这种义务的程度而使一些事物或活动对他们成为较适意或较不适意的。

德 〔我在上面也已经说过这一点,见§37,接近末尾,又见§47,也是接近末尾。我们可以使自己意欲某种东西并培养我们的趣味。〕

§70.斐 建立在真实基础上的道德学,只能是决定趋向德性的;那在此生之后的无限的幸福和苦难,只要是可能的就够了。必须承认:一种和对可能的永恒幸福的期待相结合的好的生活,是比一种伴随着对可怕的苦难的恐惧,或至少是对灭亡归于虚无的可怕而不确定的希望的坏生活更可取的。所有这一切都是最明显的,即使好人在这世上只是经受祸患而坏人却经常享福也罢,而在通常情况下是完全不会这样的。因为对一切事情正确考虑一下,我相信他们即使在这一生也是过得最糟糕的。

德 〔因此即使在死后什么也没有,一种伊壁鸠鲁式[50]的生活也不会是最合理的。而我很高兴,先生,您纠正了您在上面§55所说的与此相反的意见。〕

斐 有谁会这样傻,竟自己决定(要是他是有头脑好好想过一下的),来甘冒一种可能的危险,就是成为无限地不幸的,以致除了纯粹的归于虚无之外从中什么也得不到;而不是使自己处于好人的境地,他除了归于虚无之外没有什么可怕的,而却有永恒的幸福可以希望呢?我避免说到来生状态的确定性或概然性,因为我在这个地方并无其他打算,只是要指出这种假判断,这是每个人根据他自己的原则都应该承认犯了错误的。

德 〔坏人是很容易倾向于相信来生之不可能的。但他们并无其他理由,只除了说人们只能限于从感觉所知道的东西这一点,以及就他们所知没有一个人从另一个世界回来。有过一个时候,根据这同样的原则,当人们不愿把数学和通俗的概念结合起来时,就可以拒绝承认对跖地[51];而现在,当我们不愿把真正的形而上学和想象的概念结合起来时,也可以有同样的理由来拒绝承认来世。因为有三层的概念或观念,即:通俗的,数学的和形而上学的。要使我们相信对跖地,第一层概念是不够的;而要使我们相信另一世界,第一层和第二层概念也还不够。的确它们也已提供了一些有利的猜测;但如果说第二层概念在我们现在所具有的经验之前就已确立了确实有对跖地(我不说是那里的居民,但至少是那地方,那是地理学家们和天文学家们之中关于地球是圆形的这种知识已给他们确定了的),最后一层概念,对于另一世,也从现在起,在人们去看了以前,就已给了与上述一样的确实性。〕

§72.斐 现在让我们回头来谈能力,这是本章真正的总题目,而自由只是它的一种,不过是属于最重要的之中的一种罢了。为了对能力有更清楚的观念,得到一种对所谓活动的更确切的认识,将不会是离题,也不是无用的。我在我们开始讨论能力时曾说过,有两种活动是我们对它们有某种观念的,这就是运动和思想。

德 〔我认为我们可以用一个比思想这个词更概括的词,就是用知觉这个词,把思想只归之于心灵,而知觉则属于一切隐德来希。但我不想否定任何人有把思想这个名词照同样概括的方式来用的自由。甚至我自己有时不注意也会这样用的。〕

斐 然而,我们虽然给那两件事以活动这个名称,我们却会发现它并不是始终完全适合于它们的,而在有一些例子中,我们将毋宁认为是受动[52]。因为在这些例子中,在其中发现有运动或思想的实体,纯粹是从外面接受印象,通过这印象,活动被传递给它,而它只是单凭它所具有的接受这种印象的容受力(capacité)活动的,那只是一种被动能力。有时实体或原动者是凭它本身的能力而使自己活动,那才真正是一种主动能力。

德 我已经说过,照形而上学的严格意义,把活动看做是在实体中自动地并且从它自己内部发生的,则一切真正是实体的东西只能是主动的,因为一切都是依照上帝从它自身发生的,一个被创造的实体是不可能对另一个实体有影响的[53]。但是,把活动当作一种圆满性的实施,而把受动当作它的反面,则只有当实体的知觉(因为我把知觉给予一切实体)发展出来并变得更清楚时才在真正的实体中有活动,正如只有当知觉变得更混乱时才有受动一样;所以在那些能有快乐和痛苦的实体中,一切活动都是走向快乐的一种步骤,而一切受动都是走向痛苦的一种步骤。至于运动,那只是一种实在的现象,因为运动所归属的物质和团块,真正说来并不是一种实体。可是在运动中有活动的一种影像,正如在团块中有实体的一种影像一样;而就这方面看,当物体在其变化中有一种自动性时,我们可以说它是在活动(agit),而当它受另一物体推动或阻碍时可以说它在受动(patit);正如在一种真正实体的真正活动或受动方面,我们可以把实体借以趋向圆满性的变化看做它的活动,把它归之于实体自身。同样地,我们可以把实体借以发生相反情况的变化看做受动,并归之于一个外部的原因;虽然这原因不是直接的,因为在第一种情况是实体本身,而在第二种情况是外部的事物,可用来以一种可理解的方式解释这种变化。我只给物体一种实体和活动的影像,因为那由各部分复合成的东西,确切说来是和一个羊群一样不能被当作一个实体的;但我们可以说其中有某种实体性的东西,那使之成为一个东西的统一性,是来自思想的。

斐 我曾想着,那通过某种外面的实体的作用而接受观念或思想的能力叫做思想的能力,虽然骨子里这不过是一种被动的能力或一种单纯的容受力,对反省和内部变化作着抽象,这种反省和内部变化是始终伴随着接收来的影像的,因为在灵魂中的表现[54]是像一面活的镜子中的表现①一样的;但我们所具有的那种根据我们的选择来唤起一些不在的观念,并对我们认为适合的那些观念一起加以比较的能力,真正是一种主动的能力。

德 〔这和我刚才提出的那些概念也是一致的,因为在这里有一种向更圆满的状态的过渡。但我将认为在感觉中也有活动,只要这些感觉给了我们一些较突出的知觉,并因此给了我们一种机会来提起注意,以及可以说是来发展我们自己。〕

§73.斐 现在我想我们似乎可以把原始的和根本的观念归结为这样少数几个,就是:广延、坚实性、可动性(也就是能被推动的那种被动能力或容受力),这些是通过反省的途径来到我们心灵中的,最后是存在、绵延和数,这些是通过感觉和反省两种途径来到我们心中的;因为用这些观念,如果我没有弄错,我们就能够来解释颜色、声音、滋味、气味,以及我们所有的其他一切观念的本性,要是我们的功能足够精细,能够来察觉那些产生这些感觉的微小物体的各种不同运动的话。

德 〔说真的,我认为您在这里称之为根本的和原始的这些观念,大部分都不完全是这样的,因为在我看来是还可以进一步分解的;可是我丝毫不责怪您,先生,自己限于这样而不把这分析更向前推进。此外,我认为如果它们的数目可以用这办法来缩小,那么它也可以通过加上其他一些更根本或同样根本的观念来增大[55]。至于有关它们的排列问题,我认为,依照分析的次序,存在当在其他的前面,数在广延的前面,绵延在运动性(motivité)或可动性(mobilité)前面;虽然这分析的次序并不是通常使我们想到它们的时机的次序。感觉提供我们材料来作反省,而我们如果不想到某种别的东西,即感觉提供的特殊事物,是甚至不会想到那思想的。而我深信,被创造的灵魂和心灵是绝不会没有器官和绝不会没有感觉的,正如它们不能没有标志符号而从事推理一样。那些人曾想主张一种完全的分离和在〈与身体〉分离的灵魂中的思想方式[56],——这是用我们所知道的一切都无法解释的,并且不仅背离了我们当前的经验,而且尤有甚者,是背离事物的一般秩序的,——他们给那些所谓硬心肠的人的影响太大了,并且使那些最美好、最伟大的真理对很多人都成为可疑的了,他们甚至以此剥夺了这种秩序提供给我们的用来证明这些真理的某些好办法。〕

[1]拉丁文的potentia,以及与之相应的法文puissance,英文power,有“能力”的意义,同时又有“潜在”的意义,故有些场合当译作“潜能”,而acte一词则有“活动”、“动作”、“主动”等意义,同时又有“实现”、“现实性”等意义。 拉丁文,意即:“事实上”。

[2]参阅亚里士多德《物理学》Ⅲ.Ⅰ,201a10;《形而上学》K.9.1065b16。 拉丁文,大意已见正文解释,亦即“不得损人利己”。

[3]参阅其De primae philosophiae emendatione,etc.(《关于哲学的首次改进等等》),发表于Acta Eruditorum(《学报》),1694,第110页以下,载G本第四卷,第468—470页;E本第121—122页;又Specimen dynamicum(《动力学文范》),见Gerhardt编《莱布尼茨数学著作集》第六卷第234页以下。 Julius Paulus,罗马法学家,在严厉的亚历山大(Alexandre-Sévère,208—235)皇帝治下任裁判长,是以后法律上作为特殊的权威来引用的五位罗马法学家之一。G本和E本均无此名,G本在脚注中注明此处在原稿有一空白,E本用一删节号,英译本据所引原文补定为Paulus。

[4]指马勒伯朗士。这里所提的“小论文”,题为《论运动的传递》(Traite de la comimunication du mouvement),可在其全集德译本第三卷中找到。

[5]拉丁文,意思是:“同一号”,这里就是指“同一个运动”。

[6]Paolo Casati,1617—1707,意大利耶稣会神父,曾在罗马教授数学和神学。

[7]拉丁文,意即:“倾向”,这词也有“努力”、“企图”等意思。 拉丁文,意思就是“琐屑不足道的”,“无价值的”。

[8]拉丁文,意即“倾向”,这词也有“努力”、“企图”等意思。 “反证法”原文为démonstrations apagogiques,即以证明否定一事物则陷于荒谬来证明该事物为真的一种间接证明法;“直证法”原文为ostensives,即直接证明法,与“反证法”相反。

[9]entendement一词,英语为understanding,本书一般译作“理智”,是跟从一些出版物已用的译名,但不易与intellect等词在译名上相区别。此处为照应下文,改译作“理解力”。

[10]Simon Episcopius,1583—1643.这里所谈到的作品是指他的“De libere arbitrio”(《论意志自由》),特别是其中第二章,见其“Opera Theologica”(《神学作品集》)第一卷第198页,伦敦及鹿特丹,1665—1678年版,两卷集。 中世纪君主王公所乘的盛饰的马。

[11]参阅莱布尼茨:《神正论》(Essais de Theodicée,etc.)第一部分§51、§52;G本第六卷第130—131页,E本第517页。 E本误作§5。

[12]参阅亚里士多德:《尼哥马可伦理学》,第Ⅲ卷,1111以下、1113b。

[13]原文为volontaire,意思就是“出于意志的”,上文译作“随意的”,但在汉语中“随意的”又有“任意”、“随心所欲”等意味,在此处易滋误解,故改译作“自愿”。以下此词当随上下文意或译“随意的”或译“自愿的”。其对立的词involontaire也准此或译“不随意的”或译“非自愿的”。 Francisco Suarez,1548—1617,一位西班牙的耶稣会士,被称为“最后一位大经院哲学家”,也是神学家和法哲学家,在一定程度上是格劳修斯和普芬道夫的先驱。

[14]G本和E本原文均为“involontaires”(“不随意的”),英译作“voluntary”(“随意的”),误。 参阅亚里士多德《形而上学》,卷A,第二章,982a—983a,中译本第3—6页。关于建筑师与工匠的比喻,见第一章981a,30,中译本第2页。

[15]G本作:“et cette action,quoyque forcée en quelque façon”(译文准此),E本及J本作“Car l'action,qu'elle fait faire”(“因为它使人去做的这种活动”)。 参阅《形而上学》卷E,第二章,1027a,14,中译本122页。

[16]G本作“parler”(“说话”),显系误植或原稿笔误,E本J本均作“chanter”(“唱歌”),现从之。 premières lumières,与“最初的经验”相对,是指内心固有的,天赋的“理性之光”,这当然是唯心主义唯理论即先验论的观点。

[17]参阅前一章§6及其注(第153页注①)。 G本作“parfaite”(“完善的”),E本和J本均作“imparfaite”(“不完善的”)。G本原文显系原稿或排印上的错误,因照文意当作“不完善的”。

[18]拉丁文,大意已见正文。语出拉丁诗人奥维德(Ovide,公元前43—公元16)的神话诗集《变形》(Metamorphoses),第七卷,21。

[19]原文为sourdes,英译作surd,此词在法文中最普通的意义就是“聋的”,也有“微弱”、“暧昧”等意义,在语音学上无声的音,即声带不振动的音也叫sourd,即surd,数学上则指不尽根数或无理数,见本卷第十六章§4。参阅本段接近末尾处。

[20]意即:“盲目的思想”。

[21]原文为psittacisme,来自希腊文psittakos即鹦鹉,Littré法文词典在解释这个词时,也是引莱布尼茨的这一段和§37的一段话,举例说明它就是“人们像鹦鹉一样思想或说话的一种心灵状态”。 洛克原书此处作“有限”(参阅中译本,商务印书馆,1959年版,第620页),但G本、E本及J本等均作“无限”。

[22]据英译本注可能是指De Fin.(《论善恶界限》)2,16,§32。但那里是讲智慧这种特殊的德性而不是讲一般的德性的。又参阅De Off.(《论义务》),2、37。 指比埃尔·培尔,见序言第9段注(第11页注③)。

[23]参阅斯宾诺莎《伦理学》第五部分,命题三十二、三十三,商务印书馆,1959年版,第241—242页。

[24]Francisco Borgia,1565—1572年任天主教僧团耶稣会会长。

[25]参阅本段接近开始处(第180页)的注②。

[26]拉丁文,意即:“最原始的心灵活动”,即完全没有自觉意识的心灵活动。

[27]原文为Prince des assassins,seigneur de la Montagne,英译作the Prince of the Assassins,the Old Man of the Mountain,据英译本注,这是“sheikh—al Jebal”的通常译名,是“暗杀者”(Assassins)的最高统治者的称号,这是一个秘密社团,它的突出特点就是用暗杀手段对付一切敌人;这种做法是由这一宗派的第一个首领哈桑·本·萨巴赫(Hassan Ben Sabbah)首先采用的。其他方面这一宗派所信奉的原则是和伊斯梅尔的后裔们(Ismaelites——即阿拉伯人)的原则一样的,这就是:(1)没有固定的宗教或道德规则,一切行动都是无差别的,只有内心禀赋才是有价值的。(2)相信伊斯梅尔族系的伊马姆们(Immams——即伊斯兰教的首领或祭司)现在已不可见了,因此真正信徒的绝对服从应归于他们地上的代理人。(3)对可兰经作寓言式的解释,随着需要可以任意维护或抛弃任何教义。

这社团由七个等级组成,即:(1)Sheikh,即首领或“山主”;(2)Daial—Kirbal,即“大住持”;(3)Dais即“住持”;(4)Refiks,是参加而没有像前者那样正式加入得领受一切秘密教义的;(5)Fedais,“献身者”,是一群未正式入社的青年,盲目服从着首领;(6)Lasiks即一些见习者;(7)普通人,劳动者,机匠等。对这些人是责成其严格遵守可兰经的。入社得秘传者则把一切实际存在的宗教和道德都看作毫无价值的。那第五等的Fedeis是真正的“暗杀者”。每当首领要他们服务时,他就让人用hashish即大麻把他们麻醉,然后把他们转移到他的豪华的花园中,在那里他们被各种感官的享乐所包围,而由于这样先尝到了只有首领才能给他们的天堂的滋味,就使他们盲目地服从首领的任何命令,直至付出自己的生命。由此他们就被叫做Hashishin,原意就是“吃大麻者”。而这个词欧洲人就把它照谐音变成了Assassins,这样这个词就被移植到欧洲文字中并有了“暗杀者”的意义。

[28]指蒙斐拉(Montferrat)家族的孔拉德(Conrad),是第三次十字军东征时埃及和叙利亚的苏丹萨拉丁(Saladin)的一个勇敢的对手,曾解萨拉丁对底尔(Tyr)城之围而受封为底尔侯爵,1192年为“山主”所杀。 原文为vraisemblance(“似然性”),英译作probability(“概然性”)。在本书其他地方vraisemblance与probabilité也常被当作同义词交替使用。

[29]G本有“ou déplaisir”(“或不快”),E本及Jaeques本、Janet本和德译本均无此二词。

[30]语出著名拉丁语人味吉尔(Virgile,公元前70—19)的Georg.(《格奥尔吉亚》),1:514,大意是:“马不听驭手的指挥,车子也就失去了控制。” 按照经院哲学家们的逻辑学,这是直言三段论的一条基本原则,照这原则,结论所包含的,不能多于前提中所包含的,或如有人所说:“结论必须在量上符合于小前提,在质上符合于大前提”。传统逻辑学家们把否定和特称命题看作是比肯定和全称命题为弱的;否定命题是在质上较弱,特称命题是在量上较弱。所以如果前提中有一个是特称的,结论也得是特称的,前提中若有一个是否定的,结论也得是否定的。

[31]见《哥林多前书》第二章,第九节。

[32]“名义的定义”(définition nominale)和“原因的定义”(définition causale)的区别,可参阅本书下文第三卷第三章§18。 拉丁文,意即:“主体的守恒”。

[33]拉丁文,直译意思就是:“我们为什么在这里?考虑考虑最终目标!”

[34]G本原文是“Ou venons au propos,venons au fait”,E本和J本略去了前半句(“Ou venons au propos”)。 Polémon,继斯彪西波(Speusippos)和克塞诺克拉特(Xenocrates)之后,为柏拉图所创立的“阿加德米”的首领(自元前314—前270),主要谈道德问题。

[35]G本有“quelsqu'on puisse proposer”这一插句,E本和J本以及Janet本和德译本均略去。 此句E本作“que les sciences inferieures et subalternens empruntent leurs principes d'autres sciences,que nous appellons la Metaphysique...”(即“较低级和从属的科学是从我们称之为形而上学的其他各门科学借得它们的原则……”),有脱漏,G本在“d'autres sciences”之后有“superieures,où ils ont esté demonstrés,excepté la premiere des sciences.”。

[36]G本在“向左”之后有“de mettre le pied droit devant(comme il falloit chez Trimalcion)ou le gauch”,E本和J本以及Janet本和德译本均略去。其中关于“特利马尔奇翁”的典故,见公元一世纪拉丁作家彼特罗纽(Petronius)的Satyricon(《讽刺诗文集》)第三十章。 希腊文,大意已见正文下文。参阅亚里士多德的Sophist.Elench、《驳诡辩论证》即《正位篇》最末的第九卷)第二章,161.b,1—3,大意说:“目的在于教学的讨论,是从每门科学的特有原则出发,而不是从参与学习的学生的意见得出结论”。

[37]G本无“même”(“甚至”)一词,照E本加,J本及Jannet本也有此词。 Hermann Conring,1606—1681,德国医生,被认为是当时最博学的人之一,在医学、法律、神学、历史、物理学、语言文字学等等方面都写了大量的著作。他和莱布尼茨的通信,见G本第一卷153—206页。

[38]G本作“et”(“并且”),E本、J本及Janet本作“comme”(“正如”)。 Bartolommeo Viotto或Viotti,拉丁名Viottus,意大利都灵的一位医生和哲学家,他父亲Tommaso Viotto也是一位著名的外科医生。在1552年以前的五年曾在都灵公开讲授逻辑。死于1568年。参阅莱布尼茨与孔林的通信,见G本第一卷,184、187页。

[39]G本有“bientost”(“不久”)一词,E本及J本均略去。 E本无“和从之引出结论”等字,G本有“et d'en tirer des consequences”。

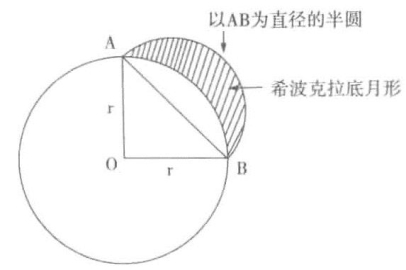

[40]拉丁文,意即:“对立的恐惧”。 这里是指奇奥斯(Chios)的希波克拉底(Hippcrates),而不是指那“医学之父”柯斯(Cos)的希波克拉底(公元前460—前375),他和这位“医学之父”是同时代人,是一位著名的希腊几何学家。他的最显著成就就是发现了这样一种月形即新月形平面图形的求积法,这种月形是这样做成的:在一个圆内作互相垂直的两条半径,并在这两条半径端点连线上张一半圆(如附图阴影部分所示)。这个月形之所以著名,是因为它是面积可以精确决定的第一个曲线图形,它的面积恰恰等于这两条半径和半径端点线所构成的三角形(△AOB)的面积,这月形的面积为![]() 等于△AOB的面积。

等于△AOB的面积。

[41]从G本、E本作§29,J本作§59,按照洛克原书《全集》本也当作§64,唯照弗雷塞编《人类理智论》本则作§66。洛克原书中译本也作§64。

[42]莱安德(Léandre)和希洛(Héro)是希腊神话中的人物。莱安德是“希腊桥”(Hellespont,达达尼尔海峡的古代名称)边阿比多斯(Abydos)的一个青年,与维纳斯(Vénus)女神的女祭司希洛相爱,后在“希腊桥”中淹死。这是希腊神话中一个著名的关于“爱和死”的故事。拉丁诗人味吉尔(见Georg.3,258.)、奥维德(见Heroide 18、19)都讲到它,其最后形式则见于公元五世纪的文法学家缪赛乌斯(Musaeus)的一首长诗。

[43]G本在manger(“吃”)之后有“ou qui ne sauraient satisfaire d'autres appetits”一句,E本及J本均略去。

[44]从G本,作“s'exposer”(甘冒……危险),E本和J本均作“s'opposer”(与……相对立或对抗)。

[45]据英译本转引Janet:Œuvres Philos.de Leibniz.1.186,注1说:后果的大小(la grandear de la conséquence)是指预见到的善或恶将会发生的概率的大小;而后件的大小(la grandeur de la consequent)是指后来的事情所带来的善或恶的大小。

[46]指概率论,其奠基人为巴斯噶(Pascal,1623—1662),后来许多杰出数学家都对此有贡献,如贝尔努依、惠更斯、拉不拉斯等,莱布尼茨1672—1677寓居巴黎期间就已知道了巴斯噶的工作,并认识到“这一部分新的逻辑”的重要性,并想用它来代替那长期以来流行的古老而粗糙的“决疑法”。在其给布尔盖(Bourguet)的一封信(1714、3、22)中对概率论产生的历史曾有扼要论述,见G本第三卷第570页,E本第723页。

[47]据英译本注:关于亚里士多德对概然性〈或概率〉的定义,参阅其《前分析篇》Ⅱ.,27,70a3:“概然的是一个一般地得到承认的命题。对于为大多数所认为像这样发生或不发生、或者是或不是的,这是概然的。”又《修辞学》Ⅰ.,2,135a34:“关于概然的,就是那大部分会发生的。”照此看来,亚里士多德更多地是把概然性放在经验的基础上而不是放在权威的基础上,而莱布尼茨对他的定义是说的不确切的。本书德译者夏尔许米特说,对于亚里士多德来说,“概然的结论是一种不完全归纳,它的成问题的性质是他很了解的,不过没有更精确地予以决定。后来希腊哲学家中属于怀疑论派的开始谈到了概然性的程度,但只是现代人才首先来从事关于概率的数学计算的有成果的思想。”

[48]Mnemonics,其发明被归之于古希腊诗人,奇奥(Ceos)的西蒙尼德(Simonides,公元前556—前469),也许是因为他以其极强的记忆力出名,参阅西塞罗:《讲演集》(De Oratore)第二卷,第82章。 Pierre Nicole,1625—1695,是最著名的王港(Port Royal)逻辑学家之一,仅次于阿尔诺(Arnauld)和巴斯噶(Pascal),和阿尔诺合著著名的《思维术》或《王港逻辑》。他的最重要著作是《道德论》(Essais de Morale,Paris,1671—1674)。莱布尼茨这里所指的神学上的争论,见于他的《论教会的统一或对茹利安的新系统的驳斥》(De l'unité de l'eglise ou refutation du nouveau systeme de Jurien,Paris,1687),其中讨论了罗马天主教会是否可允许自己采取“宣称信教者占大多数”的论据的问题。这论据无疑是成问题的。培尔在其《历史批判辞典》中有关于他的《论教会的统一》的论述。

[49]拉丁文,意即:“事物的总合”。 莱布尼茨这里所指的是他和鲍修爱(Jacques Benigne Bossuet,1627—1704)的通讯争论,鲍修爱从1681年起至其去世一直任莫(Meaux)的主教。莱布尼茨和他的通信曾断断续续地进行了二十五年之久,但争论并无结果,因为鲍修爱是死硬的天主教正统派,竭力想使莱布尼茨改信天主教,而莱布尼茨则想把天主教和新教调和起来,同时不愿放弃进行科学探讨的自由。全部通讯曾发表于Foucher de Careil编的《莱布尼茨著作集》第一、二卷(巴黎1859—1860年版),部分地载于Dutens编的《莱布尼茨全集》第一卷507页以下。这一段文字对于确定莱布尼茨写作本书的年代也有重要意义,因鲍修爱死于1704年4月12日,此段当写于该年4月后半月,可见本书主要部分当完成于1704年,以后可能陆续作过一些修改补充。

[50]因为伊壁鸠鲁在一定意义下主张生活的目的在于快乐,在西方文字中“伊壁鸠鲁式的”就成了追求感官享受的同义语,但这实际是对这位古希腊伟大唯物主义者的污蔑和歪曲。 拉丁文,意即:“恢复原状”。

[51]即在地球上和我们所处的地域相反的另一面的地区。

[52]“受动”原文为“passion”。按在法文和英文中,passion一词,通常是有“情感”或“激情”等意义,本书中一般译作“情感”。但它又和action相对而有“被动”或“受动”的意义。action在本书中一般译作“活动”,它又有“主动”的意义,同时又和“潜能”相对而有“现实性”或“实现”的意义。它们的动词形式agir和pâtir,形容词形式active和passive也都相应地有多种含义,在汉语中很难找到一个恰当译名同时兼含这多种意义,只能随上下文意作不同译法,但往往难以确切表达其同时包含的多种意义,希读者注意。 Herostratus,古希腊的一个以弗所人,他为了要使自己声名不朽,就不惜干件大破坏的事,在公元前356年,正当亚历山大大帝诞生之夜,把在以弗所城的被看作当时世界七大奇景之一的狄安娜(Diane)神庙放火烧了。

[53]按这里所说是莱布尼茨的“单子论”的重要观点之一,可参看其《单子论》、《新系统》等著作,特别是De ipsa natura,etc.G本第四卷第509页,E本157页。

[54]C本和E本均作“l'expression”(“表现”),J本作“l'impression”(“印象”)。 Don Juan,本是西班牙传说中的一个人物,法国著名喜剧作家莫里哀(Molière,1622—1673)的喜剧《比埃尔的盛筵》(Festin de Pierre)中的主角,也曾成为西方许多文学作品中的人物。是一个最无耻的花花公子的形象。

[55]此句从G本,原文是:“D'ailleur je crois que si le nombre en pourroit estre diminué par ce moyen,il pourroit estre augmenté,”etc;E本和J本作:“D'ailleur si c'est vrai,que le nombre en pourroit être diminué par ce moyen,je crois qu'il pourroit être augmentéen y ajoutant d'autres idees plus originales ou autant”.“此外,如果真的它们的数目可以用这办法来缩小,那么我认为它也可以通过加上其他一些更根本或同样根本的观念来增大”。) 从G本,作“ne peut point s'en defaire”。E本和J本及Janet本均作“ne peut point s'en faire”。Janet在其注中说“当补‘d'autre’。”据此则当译作“不能采取其他意见”。

[56]这里所讲的“完全的分离”,就是指身体与心灵、物质与精神完全分离独立的二元论观点。所谓“分离”的问题,是从亚里士多德提出χωρισμο'ς(“分离”)这个概念以来西方哲学史上的一个老问题。亚里士多德虽然批判了柏拉图派认为“理念”与感性事物分离独立的观点,但他自己也在可定意义下仍主张有不依赖于身体的“理性灵魂”,从而使精神与物质“分离”。笛卡尔派的二元论观点使这“分离”问题更加尖锐化。斯宾诺莎和莱布尼茨从不同立场出发都想来克服笛卡尔派的二元论而重新建立一元论,但斯宾诺莎的基本立场是唯物的,不过仍是一种“心物平行”的观点,而莱布尼茨则是彻底唯心主义的。洛克基本上也站在唯物主义立场上要来克服这种二元论,但很不彻底,仍有二元论色彩。 拉丁文,意即:“有罪之身”。