论简单观念的名称

§2.斐 我向您承认,我曾始终认为样式的形成是武断的;至于简单观念以及实体观念,则我深信,除了可能性之外,这些观念还应该意指着一种实在的存在。

德 〔我看不出这里有什么必然性。上帝在创造这些观念的对象之前就已有这些观念了,也没有什么能阻止他还可以把这样一些观念传递给有心智的被创造物;甚至也没有什么确切的推证,证明我们感觉的对象和感官呈现给我们的那些简单观念的对象是在我们之外的。[1]这一点对于这样一些人来说尤其有理,他们和笛卡尔派以及和我们这位著名的作者一起,相信我们对可感性质的简单观念和在我们之外的对象中的东西并无相似性;那么就没有什么东西一定迫使这些观念须建立在某种实在存在的基础上了。[2]〕

§§4.5.6.7.斐 您至少会同意简单观念和复杂观念之间的这另一区别,即简单观念的名称是不能下定义的,而复杂观念的名称则能下定义。因为定义必须包含不止一个名词,其中每一名词各指一个观念。这样我们就看到什么是能够或不能够下定义的,以及为什么定义不能无穷追溯;这一点就我所知是迄今未曾有人指出过的。

德 〔我在约二十年前登在莱比锡的学报上的一篇论观念的小论文[3]中就也已指出过,简单的名词是不能有名义定义的;但我在那里又曾同时补充指出,当那些名词仅仅对我们来说是简单的时(因为我们没有办法来把它们一直分析到构成它们的那些最基本的知觉),如热、冷、黄、绿,可以得到一种说明其原因的实在定义。这样,绿的实在定义就是为蓝和黄均匀混合所构成的,虽然绿也同蓝和黄一样不能有使人认识它的名义定义。反之本身就是简单的名词,即其概念是明白而清楚的名词,则不能有任何定义,不论是名义的或实在的定义都不能有。您在登载于莱比锡学报上的这篇小论文中,将可看到一大部分有关理智的学说的基础,已作了简要的说明。〕

§§7.8.斐 说明这一点并指出什么是能下定义的和什么是不能下定义的,这是好的。而我倾向于认为,在人们的言论中,由于没有想到这一点,就常常引起许多争论并引进许多无意义的胡说。在经院中吵闹不休的这些有名的概念游戏,就是由于没有注意到在观念中的这种区别而来。在艺术上最大的大师们都曾限于让大部分简单观念不加定义,而当他们企图来下定义时也都没有成功。例如,人的心灵还能发明一个比亚里士多德的这个定义中所包含的更精妙的胡说八道(galimatias)吗?〈这定义就是:〉运动就是一个在潜能中的东西——就其为在潜能中而言——的实现[4]。§9.而近代人为运动下的定义,是说运动就是从一个位置到另一个位置的过渡,这只是用一个同义词来代替另一个词。

德〔我在我们过去的谈话中有一处已指出过您常把许多并非简单的观念当作简单观念。运动就是其中之一,这我认为是能下定义的;而说运动是位置的变化这个定义,也不是当受蔑视的。亚里士多德的这个定义也不是如您所想那样的荒谬,〈您这种想法是由于〉不了解那希腊文κ νηбις一词在他那里不是指我们所说的运动,而是指我们所说的变化,因此他就给它一个这样抽象和这样形而上学的定义,而我们称为运动的,在他是叫做φoρ

νηбις一词在他那里不是指我们所说的运动,而是指我们所说的变化,因此他就给它一个这样抽象和这样形而上学的定义,而我们称为运动的,在他是叫做φoρ ,latio,是属于各种变化中的一种(τ

,latio,是属于各种变化中的一种(τ ς κιν

ς κιν σεως)。[5]〕

σεως)。[5]〕

§§10.斐 可是您至少总不会为这同一位作者对于光所下的定义作辩解吧,他说光是透明的实现[6]。

德 〔我也和您一样觉得这是毫无用处的,并且他把他的实现也用得太多了,这并不能告诉我们多少东西。透明的(Diaphane)在他是一种媒介,通过它我们就能看得见,而光照他的看法是那在现实的行程中的东西。好嘛,就是这么一回事。〕

§11.斐 那么我们都同意我们的简单观念是不能有名义定义的,正如我们不会凭施行家的叙述就能认识凤梨的滋味一样,除非我们靠用耳朵听就能尝到那些东西的滋味,就像桑柯·邦札那样光凭听到说就能看见杜尔西妮[7],或者像那个盲人那样,他老听人吹嘘说朱红色如何光辉灿烂,就相信它一定是像喇叭的声音。

德 〔您是对的;而且全世界所有的旅行家凭他们的叙述也将不能给我们这个国家的一位先生所给我们的东西,他在离汉诺威三里靠近威悉河畔的地方成功地种植了凤梨,并且已找到办法来使它们繁殖,所以我们有一天也许也能像葡萄牙的橘子一样丰盛地有我们本地产的凤梨了,虽然在风味方面显然会有些减色。〕

§12.13.斐 对于复杂观念就完全是另一回事了。一个盲人也能知道什么是雕像;而一个从未见过虹的人,只要他曾见过构成虹的那些颜色,也能了解虹是什么。§15.可是虽然简单观念是不能说明的,它们却仍然是最无可怀疑的。〔因为经验比定义更起作用。〕

德 〔可是对于那些仅仅对我们来说是简单的观念,却有某种困难。例如要确切地指出蓝和绿的界限以及一般地说要辨别非常接近的那些颜色就很困难,反之对于算术和几何学中所用的名词我们却能有确切的概念。〕

§16.斐 简单观念还有这样特别的一点,就是它们在那逻辑学家们称为范畴系[8]的,从最低的种到最高的属的表上,极少有下属等级。这是因为最低的种既只是一个简单观念,我们就不能再从其中去掉什么;例如,我们就不能从白和红的观念中再去掉什么以留下它们彼此相合的共同现象;就因为这样,人们就把它们和黄及其他一起包括在颜色这个属或名称之下。而当我们想形成一个也包括声音、滋味和其他触觉性质等的更一般名词时,我们就用性质这个一般名词,这是照人们给予它的通常意义,有别于广延、数、运动、快乐和痛苦这些性质,这些都是通过不止一种感官作用于心灵并把它们的观念引入心中的。

德 〔对这一点我也还有些话要说。我希望在这里和在别处,先生,您都能公正对待,相信我不是出于一种矛盾抵牾的精神,而是由于事情本身似乎要求这样做。那些感觉性质的观念这样极少下属等级,以及这样不能再分为子类,这并不是什么好事;因为这只是由于我们对它们极少认识。可是,一切颜色都共同地为眼睛所看见,它们都能穿过一些物体,其中某些颜色穿过物体之后又重新显现出来,而遇到一些不让光线穿过的物体的光滑表面就会反射回来;这些本身就使人认识到我们是能够从我们对它们所具有的观念中去掉某种东西的。我们甚至可以很有道理地把颜色分为两个极端(其中一个是正的,即白;而另一个是负的,即黑)和中项,这些中项在特殊意义下也叫做颜色,它们是由光线通过折射产生的;这些又可以进一步细分为[9]分光镜的凸面一边的颜色和凹面一边的颜色。而颜色的这种区分和再区分是要产生重要后果的。〕

斐 但在这些简单观念中怎么能找到属呢?

德 〔由于它们只是表面显得是简单的,它们伴随着和它们有联系的一些情况,虽然这种联系是我们所不了解的,而这些情况就提供了某种能够解释的和可作分析的东西,并且也给人某种希望,有朝一日可望能找到这些现象的原因。因此就发生这样的情形,即在我们对可感觉性质所具有的知觉中,也如对可感觉的团块一样,有一种重复语(pléonasme);这种重复语就是我们对同一主体有不止一个概念。金子就可以用好几种方式来下名义定义;我们可以说它是我们所有物体中最重的,说它是最可延展的,说它是一种可溶解的物体而能抵抗坩埚冶炼和镪水侵蚀的等等。这每一种标志对认识金子来说都是好的并且是足够的,至少暂时地、就我们现有物体的状况来说是这样,除非到时候发现了一种更重的物体,如某些化学家[10]对他们的哲人之石所自认为的那样,或者到了能使人看到这种Lune fixe,[11]这是一种金属,据说有银子的颜色,而有金子的其他差不多一切性质,波义耳爵士[12]似乎说他曾造出了这东西。我们也可以说,对于我们仅仅在经验中认识的东西,我们所有的定义都只是暂时的,如我认为以上已指出过的那样。因此的确我们并没有以经过推证的方式知道一种颜色是否就不可能仅凭反射而无折射地产生,以及我们迄今在通常折射角的凹部所看到的那些颜色,是否就不能以一种我们迄今还不知道的折射方式在折射角凸部被发现,或者相反的情形。[13]这样,蓝的简单观念就会被剥夺了我们基于经验所指给它的属。但就停止在我们所具有的蓝以及伴随着它的那些情况上也好。而这也就是它们提供给我们一些东西可用来造成属和种的了。〕

§17.斐 但对于我们已指出的这一点您将怎么说呢?这就是:那些简单观念既然取自事物的存在,因此丝毫不是武断的;反之那些混合样式的观念是完全武断的,而实体观念则是在某种情况下武断的。(https://www.daowen.com)

德 〔我认为只是在语词方面才有武断的情形而在观念方面是丝毫没有武断的。因为观念只表明可能性;所以当从未有过弑父母的事以及当一位立法者每谈到它都和梭伦[14]一样不明不白时,弑父母就是一种可能的罪孽,而它的观念就是实在的。因为观念是永恒地在上帝之中并且甚至在我们现实地想到它们之先就已在我们心中的,如我在我们最初的那些谈话中就已表明的那样[15]。如果有人要把它们当作人们的现实的思想,这对他是允许的;不过这样他就会毫无理由地违反通常已为人所接受的语言。

[1]感觉对象是否在我们之外存在,是唯物主义和唯心主义斗争的一个根本问题。洛克一般地是相信感觉对象在我们之外存在的;因此是唯物主义者,但也不彻底,如“反省”得来的观念,乃至“第二性的性质”的观念,洛克就也不承认有在我们之外的对象。莱布尼茨这里的观点显然是他唯心主义世界观的鲜明表现。但他对这问题,不论在这里或在别处,也都没有作出什么“确切的推证”。一般说来,他是根据“前定和谐”的学说来解决这个问题,虽与贝克莱那样的主观唯心主义有别,但本身也是一种唯心主义。

[2]参阅本书第二卷,第八章§21、24;及第四卷第十一章。

[3]即指“Meditationes de Cognitione,Veritate et Ideis”(《关于认识、真理和观念的沉思》),见G本第四卷,第422—426页;E本,第79—81页。

[4]参阅本书第二卷第二十一章§1“德”,亚里士多德的这一定义,可参看其《形而上学》K卷,第9章,1065b,16,又《物理学》Ⅲ.1,201b,4,201a,11.等处。

[5]参阅亚里士多德《物理学》Ⅶ,2,243a6以下;又《尼哥马可伦理学》X,3,1174a,30。括弧内希腊文大意已见正文。

[6]参阅亚里士多德《论灵魂》(De Anima)Ⅱ,7,418b,9。

[7]见西班牙著名作家塞万提斯(Cervantes,1547—1616)的《堂·吉诃德》第二部第九章及第一部第三十一章。桑柯·邦札(Sancho Panca)是吉诃德的“侍从”,杜尔西妮(Dulcinée)是被堂·吉诃德幻想为贵夫人而向她献殷勤的一个村妇。

[8]ligne prédicamentale,这里是指一种逻辑上的表,新柏拉图派的哲学家波尔费留(Porphyre,233—304),以及以后中世纪的许多经院逻辑学家,都曾企图把所有的属和种,用两分法按照严格的逻辑上的从属关系,列成一个表,从最高的属到最低的种的一条线就被后人称为“范畴系”。

[9]从“和中项……”至此,G本原文为“et en moyens qu'on appelle encore couleurs dans un sens particulier et qui naissent de la lumiere par la refraction;qu'on peut encore sous-diviser”etc;译文从之。E本和J本作“et en moyens qu'on appelle encore sous-diviser”,etc.,即“和中项,这些中项又叫细分为……”,当有脱误。

[10]这里所谓“化学家”实即指中世纪的炼金术士。近代化学本起源于炼金术。

[11]照字面译即“固定的月亮”,或系一种合金。

[12]见“序言”第6段注(第8页注③)。

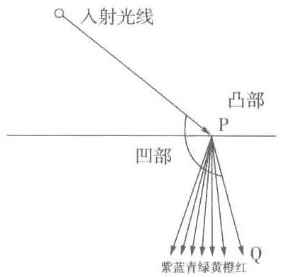

[13]这里说的是太阳光通过三棱镜而分成各种色光的问题。光在发生折射时因各种色彩的光速度不同而被分开。如太阳光经三棱镜后分为红、橙、黄、绿、青、蓝、紫七色,如图,这些可见光均在折射角的凹部而不在凸部。莱布尼茨认为,这种情况只是迄今为止就我们的经验或通过实验所知是这样的,我们并不能通过理性的推理来证明它永远必然如此,因此只是“暂时的”。我们不能肯定将来是否不会发现有相反的情况,如不知道是否只有反射而无折射就一定不能产生色光,也不知道这些可见的色光一定不能在凸部而不在凹部出现。这也是他站在唯理论的立场,否认一切经验知识的普遍必然性的一贯观点的一个突出表现。

[14]Solon,公元前640—前558,雅典的立法者,改革家。雅典经梭伦的改革后逐步成为奴隶主民主制城邦。

[15]参阅本书序言开头处及第一卷第一章§1以下。这是莱布尼茨典型的唯心主义先验论观点。