帕兹在大地深处

“我带你前往大地深处。”今天,显然,这个句子披上了令人不安的意义外衣,它烧灼我。但是在那个时代,我把它当作它原本的样子。在话题中心的一种入侵。入门的关键阶段。

她一言不发地行驶着。车载音响中始终播放着莫扎特的《安魂曲》。安魂,“鲨鱼”一词就是从它那里派生出来的[48]。福勒梯艾尔[49]这样写道:“还魂的鲨鱼是海洋中的一种大鱼,会吞噬人,它之所以这样称呼,是因为当人们被它咬了后,就彻底无救,只有等着歌唱《安魂曲》了……”

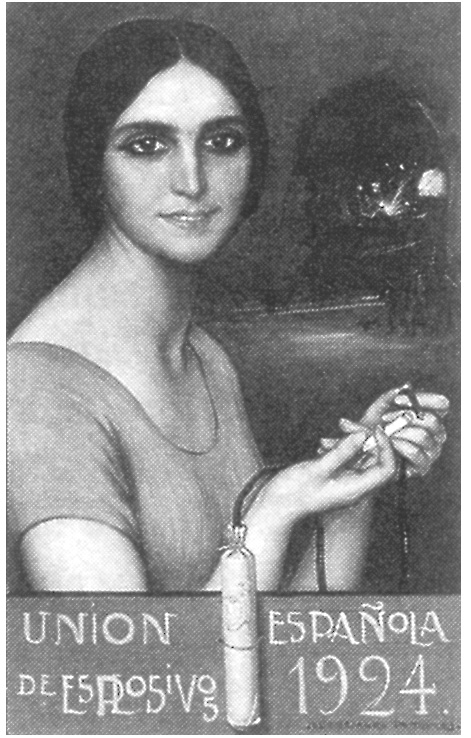

我们进入的城市叫米耶雷斯。它是黑色的和荒凉的。在四面环绕的群山脚下,铺着、覆盖着煤灰。“Los Picos de Europa。”帕兹对我说。欧洲的峰巅。一座巴洛克风格的教堂,一些墙壁宽阔的房屋,外挂木制的阳台。我们把古镇抛在身后。还有一些不再冒烟的工厂。帕兹神情严肃,目光专注。我们停在了一栋巨大的屋子前面,它的周围是黑色的山岭,渐渐地开始有植物覆盖。煤炭的气味很含蓄。一座黑黢黢的金属高塔俯瞰着红砖的房屋,呈圆堡状,边上是两个工业建筑。这是一个旧煤矿,现在改建成了博物馆。在里面,矿工的服装挂在天花板上,底下是一个带凹槽的铁轮系统,轮子之间张开了旧碳化炉那黑乎乎的口子。一个陈列在墙上的女人吸引了我的目光,让我的脚步止住。从此,对于我,这就是你母亲的形象。眼睛,就是她的眼睛。嘴巴和鼻子很不同,但这双眼睛,这双充满了挑战的眼睛,这双简直要爆炸的眼睛……原来,这是西班牙炸药联合会一九二四年时的一张旧海报,上面是一个穿绿色衣裙的姑娘,微笑着,正在用她那支小雪茄的头点燃一个炸药棒的导火索,而在远景中,则有隧道深处一次爆炸的火光。

对我来说,帕兹始终是个拔掉了保险销的女人,活的手榴弹。我从此心里就有了数。画家是科尔多瓦人,名叫胡里奥·罗梅罗·德·托雷斯[50],模特儿是一个舞女,叫艾丽莎·穆尼斯,人称阿玛琳塔。

她买了两张票。我满足于跟着她。一队人出发前去参观。她在一个金属柜子里取了两顶头盔,递给我一顶。我们钻进了隧道中。气温至少下降了十度。每个人都点亮了头盔上的矿灯。帕兹在我的要求下做着翻译。导游讲到了阿斯图里亚斯矿工们一九三四年十月的英勇起义,但被佛朗哥艰难地镇压。为了彻底制服造反者,他派来了外籍军团和摩洛哥的阿拉伯军队。阿斯图里亚斯人以为看到了摩尔人的复归。这可真的是一种野蛮的恐怖。“由于他们是矿工,他们能把炸药玩得出神入化。炸药[51]是很难抑制的。造成了几千人死亡。几千人受折磨。”他向前走着,身后跟随着小队。我们落在最后。我们走在旧轨道上,我感受到步子底下那平滑的坚硬。我带着尊敬和忧虑,瞧着我们头顶上方支撑着泥土的厚木板。

“阿斯图里亚斯重新站立起来,两年后重又来了一次起义。被招来实施镇压的是德国人,德国空军用在格尔尼卡做过试验的燃烧弹轰炸了希洪。”

为什么成人们无法克制自己,非得把不该传的传给孩子们,就仿佛非得保留住复仇之火不可?帕兹后来告诉我说,她小的时候,人们讲给她听白雪公主和灰姑娘的故事,然后是另一个故事。在内战期间,他祖父的哥哥,一个矿工,马克思主义统一工人党的战士,就躲藏在山上的一个小屋里。每隔一天,他的两个小妹妹,也即帕兹的姑婆,就带上食物,深夜出发,送给他和他的同伴。吓唬她们的并不只有树枝的咔嚓声,还有狼,她们相信她们在黑暗中看到了狼们闪闪发亮的眼睛,在河水的流淌声之上听到了狼们焦虑的嚎叫。她们只有十来岁,食物很重。一天晚上,佛朗哥分子发现了对方的隐蔽所。但他们知道,假如他们要活捉起义者,将会付出巨大的代价。他们就点燃了小屋。叔公和他的战友就这样被活活烧死。当着小姑娘们的面,因为她们就藏在树林中,见证了这一切。在一片火光中,恐惧应该在她们小小的脸上用黄颜色描画了出来。

我们深入在坑道中。前方二十米处,头盔矿灯的光亮依然以一种光晕标志着有一队人在那里。现在坑道里不那么冷了。从大地的深处升起来一股热气,似乎稀释了氧气。那队人又走远了,尽管我还能看到光亮。一条坑道拐向了右边。“来吧。”她说着拉住了我的手,走向黑暗。我们又走了几分钟,我不知道她是如何定向的。空气越来越稀薄。很热。她打开了她的包,空气中散发出一种咸水的味道,令人难以呼吸。我有些害怕。我透不过气来。她把手放在头盔上,关上了矿灯。然后,用同样的动作关上了我头盔上的灯。“你在干什么?”我问。“闭嘴。”她温和地说。空气越来越热,越来越潮湿,把人紧紧裹住。煤炭的粉尘似乎占据了我的肺。她拉住我的手,让我坐下,然后她跪在我身上。我的嘴感觉到了她那温热的嘴唇,然后就是她的舌尖。

她那滚圆的乳房从她的泳衣中跳出,落在我的手心中。在我的大腿上,则是她滚圆的屁股。我跟帕兹的第一次。兴许我从来就没有如此明显地感觉自己身处平安的港湾。

我们睡着了吗?(https://www.daowen.com)

光线刺痛了我们。两只蝴蝶被探灯照住。她在我的怀中,我在她的怀中。她转过身去。在她乱蓬蓬的头发之间,我看到了一大团光,却什么都无法辨别。她站了起来,面对那家伙,看到有人突然出现,他调转了灯光。

“你在这里做什么?”那个男人的嗓音说,有些恼怒。

“我们在做爱。[52]”她严肃地回答道。

我满脸通红地走出地下深处。

“你有什么预定的计划?”这时她问我,“有约会吗?”

我摇了摇头。

“你愿留下来跟我在一起吗?”

我一把把她拉入怀中。

她对我说,这需要一点点时间。