回忆斯坦尼斯拉夫斯基和聂米洛维奇·丹钦科——为斯坦尼斯拉夫斯基—聂米洛维奇·丹钦科音乐剧院年鉴...

1954年正当中国人民庆祝国庆五周年的时候,苏联展览会隆重地开幕了。为了配合这个展览,苏联国立莫斯科斯坦尼斯拉夫斯基与聂米洛维奇·丹钦科音乐剧院全体人员三百六十多人,在剧院院长、俄罗斯苏维埃联邦社会主义共和国功勋演员波利雅可夫率领下,到北京来作访问演出。在天桥剧场前后演出了三个歌剧、三个舞剧,使得我们有机会看到苏联在歌剧和舞剧艺术方面的高度成就,他们还和我们举行了多次的座谈,把他们宝贵的丰富的革新经验介绍给我们,这对我们戏剧事业的发展有很大的帮助。我看了他们全部的演出,在《巴黎圣母院》的舞剧中,我看到从阶级关系上,集中、突出地重新处理了这个题材。改编的《天鹅湖》恢复了许多被删掉的原著者柴可夫斯基的音乐篇章,更有意识地创造了白天鹅形象。我记得斯坦尼斯拉夫斯基在他的《创造性艺术的体系与主法》文中说过:“我要和大家分享我的经验,并把这些经验应用到歌剧上去。”这次所看到的歌剧、舞剧,演员们在舞台上创造的活动,使我感到斯坦尼斯拉夫斯基这句话是一天一天丰富地发展起来。特别引起我无限深长的回忆,是看到歌剧《奥涅金》。当这个戏演毕,我到后台向音乐剧院同志们道谢,他们笑着问道,您看到戏里面的四根柱子有何感想?我说:“我懂得,我完全懂得这四根柱子的意义,这是你们为了追念斯坦尼斯拉夫斯基在艺术思想上的巨大成就,而把它设计在这个名剧中去的。”他们听了我这句话,就一齐向我说:“对了。”

我记得1935年我带了剧团访问苏联时,受到苏联人民和文艺界的热烈欢迎,这是一次具有历史意义的文化交流。在招待我们的委员会名单上第一位就是斯坦尼斯拉夫斯基,第二位是他亲密的战友聂米洛维奇·丹钦科。

当时我在欢迎会上看到了两位老先生的风采,并听到了他们的欢迎致词。又在另一次座谈会上,听到聂米洛维奇·丹钦科对于中国戏的评价和鼓舞,他并且告诉我他和斯坦尼斯拉夫斯基两个人在沙皇时代创立艺术剧院时候受到的政治上的层层压迫和旧型剧院的种种阻碍情形,他又谈到他和斯坦尼斯拉夫斯基如何密切的合作,在民族艺术传统的基础上,进行社会主义现实主义的革新和创造的艰巨过程。

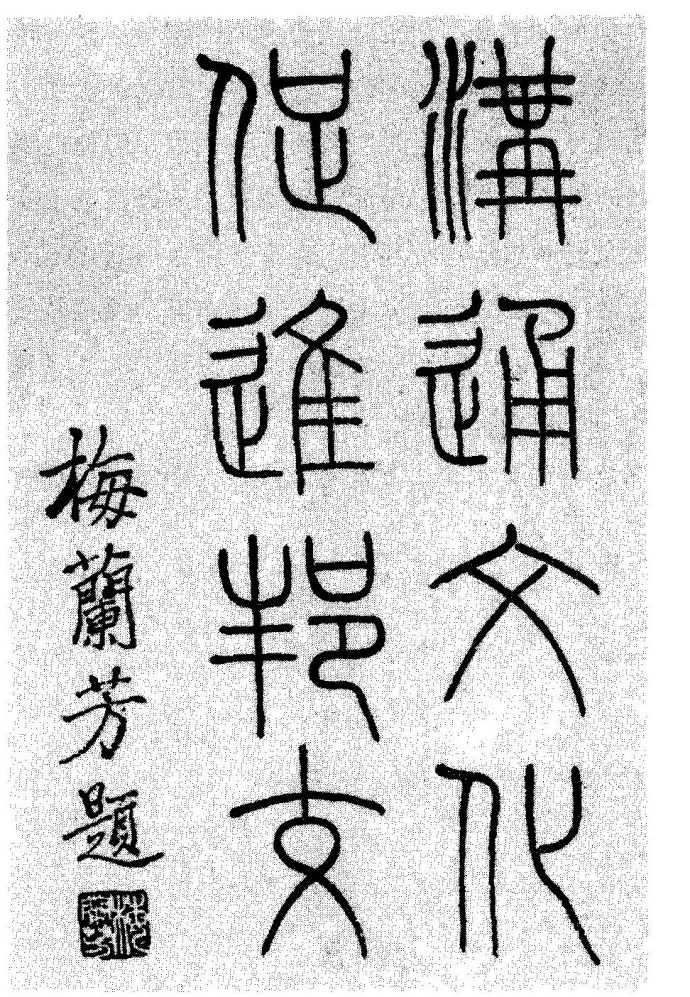

梅兰芳在莫斯科演出时的海报。

有一天下午我们约定到斯坦尼斯拉夫斯基家里去访问。这是一所古老的房子,环境很安静,我们的汽车在街门口停下来以后,还得再走一段路才到了他的住宅门口。老先生站在门口欢迎我们。他一见我们就紧紧抓住我的手,有一分钟之久,眼光充满着热情,露出神交已久的神气,当时我很激动,却想不出一句适当的话来,我们两个人携着手走进他的书房。

书房很宽敞,左边摆着一张大书案,右边墙下摆着一列很长的书柜,里面摆满了书籍。我先把从北京带去的几个泥塑戏装人形、一套脸谱和一部关于我自己的表演论文集赠送给他。老先生非常高兴,赏鉴了半天,问了一些戏装泥人所表演的故事以后,就亲手郑重地安放在书架上。

我坐下来以后,才有机会仔细瞻仰这位白发苍然的戏剧大师。这时他已经七十开外了,虽然多病,看起来精神还很好。态度是庄严肃穆的,可是却又和蔼可亲,从他的富于感情的面貌上,可以想象出他当年表演时候的神采。

我们先谈中国戏曲的源流和发展情况,中间不断涉及他在看了我的表演以后感到有兴趣的问题。老先生理解深刻的程度是使人惊佩的。对于另外一个国家的民族形式的戏曲表演方法他常常能够有精辟深刻的了解,譬如他着重地指出“中国剧的表演,是一种有规则的自由动作”,这还是从来没人这样的说过。

老先生还备了茶点。我们一边吃一边谈,感到非常愉快。彼此的感情交流,如同在他乡遇见老友一般。谈话进行了相当的时候,下面有人来请斯坦尼斯拉夫斯基去看他导演的一个古典剧《奥涅金》当中的两幕,再作一些必要的审查。老先生约我们一起下楼到他的客厅里去。这是一间大客厅,内有四根柱子,在客厅的尽头,改装了一个小型的舞台,靠墙放着三把高背的椅子,戏排完之后,我们还在这里照过一张相。

我们坐在戏台前面临时摆好的一排椅子上面看戏。老先生聚精会神地看着台上表演,从他的手势和面部表情上可以看出他对工作一丝不苟的态度。他认为满意的,就对坐在他身旁的秘书点头,他觉得不满意的地方就小声地、仔细地说出他的修改意见,那位秘书都记在笔记本上。戏排好以后,已经快天黑了,我们就告辞出来。这一次访问,斯坦尼斯拉夫斯基慈祥而又严肃的面影,忠于艺术的态度,给了我深刻的印象。(https://www.daowen.com)

斯坦尼斯拉夫斯基和丹钦科两位老先生,还招待我们剧团看他们导演的名剧。如《樱桃园》、《海鸥》等戏。那一次访苏期间我的收获是:初步懂得了为什么苏联人民、党和政府要这样重视他们,尊敬他们,懂得了为什么全世界进步的戏剧艺术工作者要研究他们的学说。

十七年以后,1952年的岁暮,我参加了在维也纳召开的世界和平大会。中国代表团在归国的途中经过莫斯科,受到苏联对外文化协会的招待,我们在苏联度过了1953年的新年。这时候斯坦尼斯拉夫斯基和丹钦科都已经逝世了。这两位为人类创造精神财富的大师可惜没有亲眼看见今天世界爱好和平人民的伟大成就。

我参观了斯坦尼斯拉夫斯基的故居,使我更加深了对他们的追念。我们虽然不可能再晤面谈话,但我们的友谊是永恒的。

斯坦尼斯拉夫斯基的表演体系现在已经成为全世界进步的戏剧工作者一致遵循的正确创作道路了。可是在他的生前这个体系的形成和发展还是在长期的困难中斗争过来的,体系的生命开始于资产阶级时代而成熟于苏联社会主义时代,他接受和发展了十九世纪古典现实主义的传统,从俄罗斯和西欧的许多伟大戏剧家的创作中找到创作方面的要素,建立起演剧发展史上从来没有过的完整体系。这个体系是俄罗斯和西欧舞台名家创作的总结,是全面演剧发展的历史总结,把演剧提到新的最高的阶段。

从他的经典著作中所看到的:教人如何从现实生活中和古典艺术成果中吸取材料。怎样利用松弛,如何与同台人情绪交流,把握动作贯串线,引导自己到下意识的境界中。我曾经对这一系列的创造过程和表演法则做过一些研究,觉得这与过去我们有些优秀演员所谈的心得有很多暗合之处,就是我在舞台上一生所体会到的,和斯坦尼斯拉夫斯基体系也是相通的。因此我深深地感觉到作为戏剧工作者必须认真学习斯坦尼斯拉夫斯基表演体系,我常常和我们京剧演员们谈起,学习斯坦尼斯拉夫斯基体系,假使存在着一个适合哪一种戏剧和不适合哪一种戏剧的观念,那是极端错误的。斯坦尼斯拉夫斯基自己说过:“我的体系并不是一些写定了的规则。”他又说:“我的体系,无疑地像世界上许多其他体系那样,所能做到的只是帮助演员去发现本来就有的种种力量,教他观察这些力量是怎样地在活动,在他自己情感与思想所造成的混沌中找出一条路来。”所以说,这不是教条,而是全世界所有演员的行动指南。作为京剧演员,学习这个体系是十分必要的。

1935年,梅兰芳访苏联时,赠送给苏联对外文化协会的题词:“沟通文化,促进邦交”。

去年,我国文化部和中央戏剧学院举办了导演干部训练班,并邀请苏联戏剧家到北京来把斯坦尼斯拉夫斯基演剧体系教给中国的导演和演员,京剧院的导演干部也参加了学习。在这种环境影响下,有很多京剧工作者也主动地钻研斯坦尼斯拉夫斯基和丹钦科两位老先生的戏剧理论。我认为这是一个非常好的开端,将来两位老先生的演剧理论在中国京剧的艺术领域内还有更大的发展。丹钦科在他的回忆录中曾说过:“在全世界最大的剧场,都采用这种新的制度作为他们理想的准则,够多么好啊。”这个伟大的愿望快要逐步实现了。斯坦尼斯拉夫斯基和丹钦科两位老先生虽然已经去世,但他们的名字,他们的思想体系,他们的事业还活着。还活在莫斯科艺术剧院,活在苏联整个戏剧艺术当中。活在全世界戏剧队伍当中。我要继续学习斯坦尼斯拉夫斯基先生的经典著作,把他的体系适当地运用到中国戏曲里,使我们传统的表演艺术得到新的营养,同时,把我们的戏曲遗产,也用科学方法整理出完整的体系,来为社会主义文化建设事业服务。

注:本文写于1955年3月,转引自《梅兰芳戏剧散论》(中国戏剧出版社,1959年)。