社会道德和社会因果关系

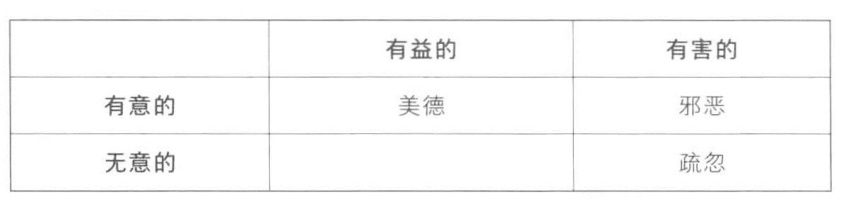

葛德文把人的行为分为有益的和有害的两种,它们又分别分为有意的和无意的两种。有意创造有益物叫作“美德”38,有意创造有害物叫作“邪恶”39,无意创造有害物叫作“疏忽”,它是邪恶的一个次生种类。40上述界定如下图所示:

空缺的一栏表示无意创造有益物。葛德文的分类中缺失的,正是亚当·斯密整个观念的核心,正如他在其经典之作《国富论》中揭示出来的那样。根据斯密的观点,资本家创造的社会经济利益不是“他们有意为之”。41斯密将资本家的意图概括为“吝啬而贪得无厌”42,而资本家这个群体被称为这样一些人,他们“即使是为了消遣或娱乐也很少聚在一起,但即便是谈话,也总是以欺瞒公众或设法抬高价格作结”。43然而,尽管亚当·斯密一再对资本家做出负面描述44——这一点在卡尔·马克思之前的经济学家中无人能及,但他仍然是自由放任资本主义的保护神。在葛德文无限的观念中至关重要的意愿,在斯密有限的观念中却无关紧要。对斯密来说,重要的是竞争性经济的系统性特征。斯密认为从道德败坏的个人意图中会产生社会公益。

亚当·斯密和威廉·葛德文一直被当作格外清醒和坦率的作家而被引证,但他们分别支持两种对立的观念,并且各自属于两个巨大的传统,这两个传统至今仍然强大,并在争夺统治地位。即使是在他们那个时代,斯密和葛德文各自也都有许多持有类似观念的知识分子同胞,他们以不同的方式表达,在细节和程度方面也有所不同。埃德蒙·柏克1790年的《法国革命论》可能是有限的观念最具争议的应用。托马斯·潘恩做出同样具有争论性的回应——《人的权利》(1791),它在许多方面都预示着两年后葛德文将会对无限的观念展开更加系统的阐释。

葛德文认为卢梭“第一个指出了政府的不完善是人类邪恶的唯一持续来源”。45在所有认为人性的基础并非固有地受限于其当前缺陷,而是被社会制度狭隘化和腐蚀了的人中,卢梭肯定是最有名的。孔多塞和霍尔巴赫男爵(Baron D'Holbach)以及那个时代的其他人也持有这一观念。在19世纪,约翰·斯图亚特·密尔说,“当今无用而令人讨厌的教育”和“无用而令人讨厌的安排”对人类获得普遍幸福而言是“唯一真正的障碍”。46密尔最响亮的言辞反映了他的无限的观念,尽管他在许多领域中的折中主义使他把一些与有限的观念更一致的破坏性的限制条件吸纳了进来。47

19世纪和20世纪的自由主义(美国意义上的),大部分建立在这些基础之上,并经过不同程度的改编应用到教育、战争和刑事正义等不同领域。正如我们将认识到的,马克思主义是一种特殊的混合,对大部分历史运用的是有限的观念,而对大部分未来运用的是无限的观念。

当哈罗德·拉斯基(Harold Laski)说“不满”是一种“政治机体中严重病变的表达”时,48他表达的是无限的观念的本质:无论是人类还是自然界都不存在令人气馁的固有限制,因此现存的制度、传统或规则必须对不满负责。与之相对,当马尔萨斯把人类的悲惨归因于“人性中固有的、绝对独立于所有人类法规的法则”的时候,49他表达的是有限的观念的一种最极端的形式,其中自然界和人类都存在固有的限制。

葛德文把无限的观念运用到自然界和人类,并以此回应马尔萨斯,这并不令人感到惊奇。“人类来到这个世界上,在每一个有土地耕种的国家,每个人都有生产超过他所能消费的食物的自然能力,这种能力无法控制,只会被人类制度所伤害。”50考虑到人类和自然界无限的可能性,贫穷或者其他不满就只能源于恶意,或对改变现存制度的唾手可得的解决方案的视而不见。

相反,柏克认为,抱怨我们的时代和统治者,是“人性普遍的弱点”的一部分,“真正的政治领袖”要能将这些持续的抱怨与真正能指示具体弊端的指标区分开来。51霍布斯走得更远,他认为恰恰是人们处于“舒适”状态时,政治上的麻烦才最大。52

自然界的限制,其本身的重要性在很大程度上是由人性的限制体现的。比如,对食物的需求这一固有的自然限制,只有在人类繁殖到难以满足不断增长的人口的生存需求时,才成为一个现实的社会问题。因此,在马尔萨斯的理论中,自然限制成为一个重要的社会问题,仅仅是因为人的有限性将不可避免地使地球上的人口增加到难以满足自身生存需求的数量。但是,欣然承认自然限制的葛德文,对人性的看法却截然不同,他认为人不会无谓地过度繁殖。因此,葛德文并不关心人口几何式增长的可能性,因为“人有可能不吃东西,尽管现实中的人要吃”53。

另外,马尔萨斯认为人口过多并非未来的一种抽象的可能性,而是一种已显现的具体现实。根据马尔萨斯的观点,“人的数量超过其生存手段的时期早已到来——这种情况人类有史以来就一直存在,目前确实存在并将永远存在下去。”54在有限的观念中,要构想一个比它更绝对的陈述很难。马尔萨斯与葛德文的不同之处并不在于自然事实——对食物的需求——而在于行为理论。他们的行为理论建立在对人性截然不同的理解之上。大多数信奉无限的观念的人也承认死亡,比如认为死亡是自然的一种内在限制(尽管葛德文和孔多塞并不排除最终战胜死亡的可能性),但他们并不把这当作一种对人类社会发展的限制,因为尽管个人会死亡,人类会继续存活下去。

持有限的和无限的观念的人以完全不同的方式看待世界上的大恶,比如战争、贫困和犯罪。如果人类的选择在本质上不是有限的,那么,这种令人厌恶的灾难性现象就迫切地需要解释和解决。但是,如果人自身的局限性和激情就是这些灾难性现象的本质,那么,需要弄清的就是消除或使它们最小化的方式。在持无限的观念的人们探寻战争、贫困和犯罪的具体原因之时,持有限的观念的人们却在探寻和平、富裕或遵纪守法的社会的具体原因。在无限的观念中,社会弊端没有理由难以解决,因此,只要有充分的道德约束,就没有任何理由说这些问题解决不了。但是,在有限的观念中,无论采取什么手段抑制或改善人类天性中固有的恶,其本身都是有成本的,有的成本会以被这些文明制度创造出来的社会弊端的形式出现,因此,所有的可能都必须谨慎地权衡。

18世纪两场伟大的革命——法国大革命和美国革命——可以视为对这两种观念的运用,尽管不论在什么时候,把复杂的历史事件的血肉之躯与只有骨架的理论模型相比较,都需要进行必要的保留。法国大革命更清晰地反映了人的无限的观念,该观念主导了革命领导人的思想。美国革命的知识分子基础更加五花八门,托马斯·潘恩和托马斯·杰斐逊等人的思维方式在许多方面与法国大革命的参与者相似,然而对美国宪法产生支配性影响的,是经典的关于人的有限的观念,这种观念在《联邦党人文集》中得以表达。当罗伯斯庇尔望向革命流血的终点的时候,“当所有的人民都平等地献身于他们的国家和法律的时候”55,亚历山大·汉密尔顿在《联邦党人文集》中认为,个人行动“不受与公共利益无关的思考的影响”的想法,更像是一种“热切的愿望而非严肃的期待”。56罗伯斯庇尔寻求的是解决,而汉密尔顿追求的是权衡。(https://www.daowen.com)

美国宪法精心设计的制衡清晰地反映了这种观点,即没有人在任何时候都受到完全的信任并因此获得授权。这和法国大革命形成了鲜明的对比:法国大革命授予那些打着“人民”的旗号发表言论、表达卢梭式“公意”的人以包括生杀予夺的权力在内的广泛权力。即使对特定领导人极度不满并将其废黜或处决,持有这种观念的人也不会在实质上改变他们的政治体制或者信仰——认为邪恶只局限在背叛革命的个人身上。

《联邦党人文集》的作者们相当清楚,他们所支持的制衡宪法,背后依据的是何种观念:

这或许是对人性的一种反思,这种设计对于限制政府滥用权力是必要的。但是,除了是对人性最伟大的反思,政府本身究竟是什么?57

对联邦党人来说,邪恶是人类与生俱来的,制度仅仅是试图应对邪恶的方式。亚当·斯密同样认为政府是对人类缺乏“智慧和美德”的“一种不完美的补救措施”。58《联邦党人文集》写道:

究竟为什么要建立政府?因为人的激情在没有约束的情况下是不会符合理性和正义的要求的。59

对不持有这种有限的观念的人来说,设计精巧的整个宪政制衡体制是一种不必要的复杂之举和障碍。孔多塞谴责这种“制衡”,因为它创造了一个“过于复杂的”并且“压在人民身上”的政治机器。60他认为社会没有必要在“对立的权力之间摇摆”61或被宪法制衡的“惯性”拖住。62

有限的观念是对人类境况的悲剧性看法。无限的观念是关于人类意愿的道德性愿景,它被认为是最终起到决定性作用的东西。无限的观念推动人们去追求最高的理想和最好的解决方案。相比之下,有限的观念则认为“最好”恰恰是善的敌人——妄图达到无法实现的境界不仅被认为是徒劳的,而且往往适得其反,而同样的努力本可以做出更可行、更有益的权衡。亚当·斯密不仅将这种推理运用到经济学中,还运用到道德哲学和政治学中。根据斯密的观点,谨慎的改革家尊重“人们根深蒂固的习惯和偏见”,如果不能确立正确的东西,“他不会不屑于改善错误的现实”。他的目标不是创造理想的东西,而是“给出人们所能承受的最好的东西”。63

但是,在表达无限的观念的同时,孔多塞反对以下类似观点:法律应该“随着气温的变化而变化并且适应政府的形式、迷信活动甚至是每个民族的愚昧行为……”。64因此,他认为法国大革命优于美国革命,因为“法国宪法和法律所依据的原则更加纯粹”,而且允许“人民行使他们的主权”而不受限制。65与此相关的问题是,一个社会的制度是否能移植到另外一个社会,或者更好的社会的蓝图是否能运用到迥然不同的国家。杰里米·边沁(Jeremy Bentham)能够有此盛名,是因为他提出了运用于完全不同的社会的具体改革措施和一般性原则。然而,对汉密尔顿来说,“在费城是好的东西,在巴黎可能是坏的,在彼得堡也可能是荒谬的”。66这些结论中的每一个都符合其各自的观念。

有限的观念认为人性在不同的年龄和世界各地本质上都是不变的,在特定社会中反映人类需求的特定文化表达并不会因强制的干预而发生快速且有益的变化。相比较而言,持无限的观念的人倾向于认为人性会发生有益的变化,并且他们还认为社会习俗是过去留下的可消耗的东西。

在有限的观念中,理想需要与实现它们的成本相权衡。但在无限的观念中,接近理想的每一步应该都是更可取的。要付出成本固然令人遗憾,但这绝不是决定性的。托马斯·杰斐逊对那些因为有无辜者丧命而反对法国大革命的人的回应便是这一观念的典型:

我自己的感情已被这场事业的一些烈士深深地伤害了,但与让它失败相比,我宁愿看到半个地球荒无人烟。67

追求社会正义与程序成本无关的信念,没有人能够表达得比这更加清晰明确的了。然而,杰斐逊最终还是转而反对法国大革命,因为革命中人的成本超出了他所能继续接受的范围。杰斐逊并不是彻底的或不可逆转的无限的观念的持有者。

程序成本的相对重要性在过去几个世纪中一直在区分着有限的和无限的观念。现代法律技术的捍卫者允许罪犯逃脱惩罚,他们宣称:“这是我们为自由所付出的代价。”革命的捍卫者宣称:“你不可能不打碎鸡蛋就做出鸡蛋饼。”他们都是无限的观念的当代典型,该观念一直认为程序成本是第二位的。这个哲学光谱的另一端是那些在本质上重复亚当·斯密关于程序成本的观点的人:“社会的和平与秩序甚至比缓解苦难更加重要。”68理想和实现理想的成本之间的持续斗争仅仅是当前观念冲突的一部分。