滇西沦陷区“慰安所”与“慰安妇”

“慰安妇”制度,确切地应称之为“日本战时军事性奴隶制度”,它特指在第二次世界大战期间,日本军国主义强迫被占领国家妇女充当日军官兵的性奴隶,并有计划地为日军配备性奴隶的制度。在这一制度下,日军把强奸妇女组织化、制度化、合法化。作为“慰安妇”孪生产物的“慰安所”是日本军队为了有效且顺利推行侵略中国及亚太地区的政策而设立的日本官兵轮奸女性的场所,它是日本侵略战争中不可缺少的畸形产物。因此,“慰安所”与“慰安妇”一样是日本军事侵略制度下重要的、不可分割的组成部分,同时也是那些日本法西斯主义驯养的战争机器在占领区犯下的泯灭良知的罪行之一。随着侵华战争的扩大,除日军未占领的西北几省和四川省以外,日军在中国设置的“慰安所”从中俄边境的黑龙江到最南端的海南省,从东北的辽宁到西部云南,包括港台地区,“慰安所”遗址遍布中国20多个省(市)。作为向侵华日本官兵提供性服务的机构,“慰安所”的存在历来广为人知,不过大量的“慰安所”遗址遗迹随着时间推移已所存无几。但在日军性暴行重灾区之一的滇西沦陷区,至今保存着许多有据可考的“慰安所”遗址遗迹,它们是揭露日军在滇西性暴行的实物史料。

(一) 日军滇西“慰安所”的设立

日本侵华期间建立的“慰安妇”制度,随着战区蔓延到太平洋和东南亚,该系统的特点随之发生了变化,其中最大的变化是将“慰安妇”纳入军需品运输。 (104) 因此,随着日军侵华战事扩大到缅甸—云南战线,与日军侵华进程相伴始终的日军“慰安所”也出现在滇缅战场。在缅甸仰光、密支那等日军占领地,“慰安所”的规模基本相同,第18师团所属的3个步兵联队(步兵114、55、56联队)及其他附属部队各自配备了1个“慰安所”。1个步兵联队的兵员数大致在3000人以上,配属1个20—30人的“慰安所”。 (105) 与日军在上海、南京市区设置大量固定“慰安所”有所不同,在滇西沦陷区,只要是日军师团部、联队部、大队部驻地均设有“慰安所”,即使中队到某地暂驻也要设临时“慰安所”。 (106) 因此,除县城(如龙陵县、腾冲县)里日军设立的“慰安所”相对比较固定外,日军在滇西设置的临时性“慰安所”不断增加,有的就设在日军炮楼里,有的则设在占领的村庄内,有的设在边境要塞中,数量有20多个。譬如,1942年5月,日军入侵龙陵后,为长期控制滇缅公路,将松山作为怒江西岸的前沿阵地苦心经营,并很快出于“从精神和身体上让血气正盛的年轻官兵得到放松和安慰” (107) 的考虑,在松山设立了供日军官兵娱乐的军事据点型“慰安所”。 (108) 日军第56师团第113联队的联队长松井秀治所撰写的回忆录《波乱回顾》,记载了该联队1942年年底在松山开设“慰安所”的细节。侵滇日军炮兵56联队第1中队观测员太田毅战后对此细节进行了考证:日军在山中的主要战壕纪念碑高地和里山之间建立了2个“慰安所”。由于各部队之间的竞争,“慰安所”成为“拉孟最为豪华的建筑物”。 (109) 同为该师团第113联队补充兵品野实的回忆录也对松山日军“慰安所”的开设进行了印证:“在拉孟,除建筑队外,各队还抽出一些力量,利用营门前的纪念碑高地和里山阵地之间的空地,建起两栋房子(即指‘慰安所’)。” (110) 第56师团生还士兵早见正则也承认,在美国人拍摄的松山“怀孕的‘慰安妇’”的照片右边,“有一条通向山丘的道路,那里原先是一个盆地的地方就是原来的‘慰安所’” (111) 。当地百姓描述则更详细:“位于松山大垭口东边双家洼子地的“慰安所”,房子用铁皮盖,竹片围栏,依山梯次建盖。” (112) 由此可见,日军在滇西设置的“慰安所”作为日军组织的一部分,体现出日军战时推行“慰安妇”制度的最高目标正是“调整士兵的精神和身体状态,为战争服务” (113) 。日军侵占滇西期间,“慰安所”遍布怒江西岸沦陷区。

表5.14 侵华日军滇西“慰安所”分布情况

资料来源:陈祖樑编著:《血雾迷茫——滇缅抗日及日军罪恶揭秘》,第99、115页;沙必璐:《日军在滇西实施慰安妇制度的调研报告》,《云南省保山市抗战时期人口伤亡和财产损失》,中共保山市委史志委2010年编印,第119页;华强:《日军“慰安”制度在滇西》,《文史天地》2013年第8期。

日军在侵华战争中,为其“慰安所”冠以“皇军慰安所”“慰安寓”“娱乐所”“慰安队”“慰安营”“慰安妇团”“慰安团”“芙蓉队”“行乐所”“慰安丽”“行乐宫”“快乐房”“军中乐园”“慰安窑”“爱国食堂”“特别看护室”等掩人耳目的名称。 (114) 但从上表可以看出,日军在滇西的“慰安所”大多建在当地百姓的祖屋、祠堂或寺院、教堂之中。在这些场合发生的日军性暴行,不仅给当地受侵害妇女带来刻骨的身体伤害,更是对礼义廉耻的无端亵渎,给滇西人民带来了永远无法弥补的精神伤害。不仅如此,随战事推进仓促建成的临时性“慰安所”,很多连名称都没有,只能以其所在地的名称冠之。

日军在龙陵所建的“慰安所”中,董家沟“慰安所”是最大且保护最为完好的一座。它位于龙陵老城区中心的董家沟小河边,曾是当地董姓人家的私人住宅。此屋于1921年建成,占地842.1平方米,其中建筑面积有367平方米,大大小小的房间有23个。建筑呈现出民国时期的典型风格,采用走马串角楼四合院民居设计,整体布局非常严整。1942年日军攻占龙陵后,这栋建筑被驻龙陵日军“军政班”本部长田岛寿嗣看中,他下令将此地设为“慰安所”,美其名曰“军人服务社”,同时也作为日军“慰安妇”的“轮训”基地,由日本人管理。1942—1944年,先后有日本、朝鲜、台湾妇女在这座“慰安所”沦为日军性奴隶。

在2009年龙陵董家沟日军“慰安所”遗址修复过程中,出土了更多物证,包括标有“クレオソート”日文的药瓶,用日文写着“御极奖品大满洲帝国军政部制颁”的钱包皮夹,腐烂的日本女式木屐,背面用英文写着“MADE IN JAPAN(日本制造)”的瓷器,印有“军用大阪工业组合33”的牙刷以及各种日式女性装饰配件等。另外,还发现了若干军队集合使用的口哨、大量的子弹炮弹碎片等物件。 (115) 这些物证使“日军强迫‘慰安妇’着和服拖木屐,学习日本礼仪,讨好、服侍日军”的说法得到印证。此外,还有大量细节进一步揭露了日军的暴行:在滇西的随军“慰安妇”大多是朝鲜人,却被分别取名“音丸”“朱子”“花子”“信子”“松子”“弘子”等 (116) ;腾冲的当地百姓陈家增曾被强迫在勐连“慰安所”里做杂务,日军规定他每天必须做出4双木屐 (117) ;国民党第2炮兵团第3连连长冯国真回忆在滇西反攻时,当中国军队攻入平戛后,见有的妇女手腕上刺有樱花文身,据了解才知道是日军强行征用的“营妓” (118) 。在此,日式“礼仪”“花名”“木屐”“樱花”这些与日本文化有密切关系的元素和“慰安所”便产生历史关联,其意自明。

滇西沦陷区另一处比较有代表性的日军“慰安所”旧址,被日军设置在龙陵城区西北侧白塔村内。它原来是当地人段春鸿家的私人住宅。这栋房子年代久远,是在明末清初的时候建盖起来的,总共有3幢8间,面积约210平方米。不幸的是,在1942年日军攻陷龙陵后,这些房子就被当作“慰安所”使用,里面关押着陆续从潞西和龙陵各地掳掠而来的妇女,供日军官兵蹂躏践踏,时间长达2年。直到1944年11月龙陵光复后,这座较为隐秘的“慰安所”才被解散,房屋返还旧主。 (119)

(二) 滇西日军“慰安妇”的来源

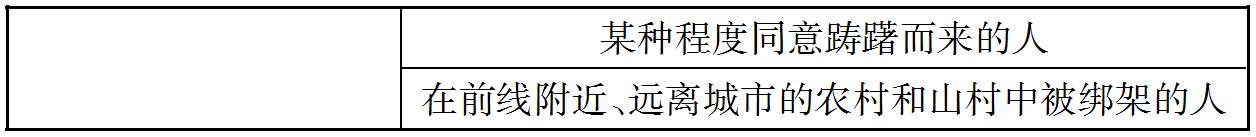

正是这些永久性抑或临时性的“慰安所”,成为几百位来自不同地区和滇西本地被掳妇女的噩梦之地。日本学者一般将日军“慰安妇”的来源分为三类:

表5.15 二战时日军“慰安妇”的来源

(https://www.daowen.com)

(https://www.daowen.com)

资料来源:山田正行『アイデンティティと戦争——戦中期における中国雲南省滇西地区の心理歴史的研究』、106—107頁。

侵华日军滇西“慰安妇”的来源为以下两种情况:

第一,用各种手段诱骗、强征日本、朝鲜、东南亚、中国东北、台湾等地女子到滇西做“慰安妇”。虽然关于受害妇女的国籍背景存在争议,但人们一致认为其中未成年女性占多数。 (120) 在滇西,日军的“慰安妇”以朝鲜征来的妇女最多,其次为日本。日军战史中有一则材料这样记载道:攻打腾冲县时,“俘获朝鲜窈窕妓女及东京琵琶妓女数人。收拾东城壕敌尸得符号、证件,知为台湾、东三省人征来不少” (121) 。1993年的“河野谈话” (122) ,特别强调了“被运送到战场的慰安妇中,除日本人外,来自朝鲜半岛的占了很大比重,当时朝鲜半岛处于日本统治下,在慰安妇的征集、运送、管理等方面,采用哄骗、强制等手段,总体上违反了本人的意志”。在滇西反攻战役中,仅被中国远征军解救的朝鲜籍“慰安妇”就有27人。 (123) 在中国、日本、朝鲜籍“慰安妇”制度研究中,对朝鲜籍“慰安妇”的研究曾引起较多关注。在滇西沦陷区,朝鲜籍日军原“慰安妇”朴永心就是其中一个“典型”。

朴永心,生于朝鲜平安南道南浦市。1939年被日军以招工之名骗至中国南京,在利济巷2号日军东云“慰安所”做“慰安妇”,被取“花名”为“歌丸”。 (124) 被拘禁的朴永心没有任何人身自由,每日迫于淫威,她都被逼“接待”大量的日军官兵,只要表现出一点反抗的态度,就会立遭毒打、禁闭、忍饥、挨冻等种种粗暴虐待。约3年后,她随日军部队在中国境内转移多处。到1942年春夏之际,朴永心随日军颠簸辗转,出南京后,历经上海、新加坡、缅甸等地,最后竟被千里迢迢地转移到滇西松山新设立的“慰安所”里,名字也被改为“若春”。在这里,朴永心仍旧过着暗无天日的生活,每天都被日军第56师团的各级官兵疯狂蹂躏。1944年春夏间,日军占领腾冲城内南门街熊家,并将其开辟为“慰安所”。朴永心和其他“慰安妇”在此被日军逼迫拍下裸体照片,这些照片随后被洗印出来,发放给各级日军官兵取乐。 (125) 很快到了1944年6月,日军末日来临,中国远征军奉命反攻日军,以收复日军盘踞的怒江以西边的国土。日军负隅顽抗,在腾冲、松山、龙陵、芒市等地据险作困兽之斗。战斗非常激烈,持续了3个多月,在日军败局已定的情况下,丧心病狂的日军指挥官,最后为掩盖罪行竟命令处决所有“慰安妇”为他们陪葬。此时朴永心已怀孕数月,在当地百姓的帮助下,与另外3名朝鲜“慰安妇”在逃出战壕时被中国远征军所解救,这一场景被美国随军记者拍下,留下了著名的二战照片“怀孕的‘慰安妇’”。 (126) 1945年9月底,朴永心被遣返回国。

朴永心被迫沦为日军“慰安妇”罪行的事实,从侵滇日军第56师团一些尚有正义感的参战者的回忆和口述史料中也能发现线索。日军第56师团联队第1中队观测员太田毅曾回忆:“朝鲜慰安妇中有一个叫‘若春’的22岁的姑娘,真名叫朴永心,是一个歌唱得好、性格好强的姑娘。” (127) “歌丸”“若春”和“朴永心”,3个迥异的名字指向的是同一位日军“慰安妇”制度的受害者;“朝鲜”“南京”“滇西”,3个相异的地名勾勒出1幅日军“慰安妇”制度的罪行图。毋庸置疑,朴永心的悲惨人生正是罪恶的日军“慰安妇”制度的铁证,因此,她成为日本唯一不敢否认的“慰安妇”。 (128) 在中日学者的努力下,朴永心的证言得到逐步证实。日本著名“慰安妇”问题研究专家西野瑠美子也曾数次到朝鲜采访朴永心。她的调查无可辩驳地证实了日军“慰安妇”制度在滇西的存在。 (129) 2003年11月,朴永心以年老抱病之身重返中国,再度来到当年受难之地——南京 (130) 和松山,完成了她至死也要控诉日军罪行的心愿。

卫生兵岛饲久是一等兵,他会给“慰安妇”们做定期检查,因此有机会接触她们。他说:“‘慰安所’里大致有2名主管和20名‘慰安妇’。日本人是从熊本的游郭来的,大部分都患病发生了骚乱。朝鲜人是很年轻漂亮的孩子们,其中有1人因为生孩子在拉孟死掉了。” (131) 另外1名卫生兵吉武伊三郎伍长也提供了关于“慰安妇”的证言:“平时在拉孟跟着高桥实军医中尉和户田寅彦军少尉帮忙检查性病,因为几乎所有的‘慰安妇’都有性病,每天都需要打针。也分发一些性病药和梅毒的特效药。” (132)

第二,依靠伪政权强征滇西当地妇女充作“慰安妇”。在日军“慰安妇”制度施行初期,日本军方为征集“慰安妇”,在日本、朝鲜、台湾和“伪满洲国”的报纸上刊登广告,但未收到满意效果,便开始向新近占领地的地区征召更多的女性。在这个过程中,日本宪兵队竭尽恫吓、暴力之所能逼良为娼,令不少当地妇女沦为日军性奴隶。 (133)

除了被诱骗的日本、朝鲜等地强征的外籍“慰安妇”,广大的滇西沦陷区妇女都是因日军武力胁迫和诱拘拐骗而来。日军经常在占领一地形势稳定后,依靠汉奸组织协助,挑选妇女充当“慰安妇”。这种做法对于日军而言十分便利,遂在滇西沦陷区出现“派兵、派夫、派款、派粮。敌人加派妓女,地方不得已收买下贱女子充送之务” (134) 的现象,尤以腾冲和龙陵为主。“敌到腾城数日,号召地方头目,组织地方维持委员会,以土豪李子盛为会长,并设军政班,使之协助。初时,敌兵奸淫掳掠,无所不为。” (135) 日军还“勒令各乡保按时缴送粮秣,而兽蹄所至,妇女之遭蹂躏、惨状尤不可言” (136) ,以致“全县妇女莫不人人自危,白天奔避森林,夜晚化装回家” (137) 。据战后各区、乡政府统计,日军占据龙陵近3年间,被县城日军抓入董家沟、文笔塔等日军淫乐场所,供其长期凌辱的龙陵妇女就有20多人。又据黄草坝、腊勐等地的目击群众痛诉,当地日军驻所有妇女被抓去供其长期淫役。这当中,就有一位特殊的人证——李连春,她是中国云南省龙陵县腊勐乡白泥塘人。1942年8月,18岁的李连春在割、卖马草的途中多次被日军强奸,最后还被侵华日军第56师团第113联队士兵强行抓入腊勐慰安所,沦为日军“慰安妇”。

李连春的特殊之处在于她是战后滇西地区唯一敢于公开身份并指认日军性暴行的妇女。在李连春离世前的1998—2001年,有史志工作者、日本学者及“慰安妇”问题研究专家等前去进行取证调查。 (138) 李连春控诉称,在“慰安所”里,“要穿上日本人的和服,每日非打即骂,逼迫她们进行‘实习训练’,所谓‘实习训练’其实就是在光天化日之下,在所有人面前,被日本人公然凌辱”。由于是当地人,对地形较为熟悉,“李连春在‘慰安所’一年半的时间,天天都盘算着逃跑的事,后来总算找了机会,在别人的帮助掩护下,化装逃出了魔窟” (139) 。日本学者山田正行的访谈记录更为详细:“她在途中与二十几名女性一起遭日军集体强奸,闻此事后李连春的母亲病情恶化死亡,因傀儡的维持会的命令,她被带到日军‘慰安所’。‘慰安所’位于不让女性进入的神圣的祠堂,是四合院的两层建筑物。同村女孩8人,和其他地方的加起来有20多个女孩。日本领班教给她日式发型、化妆、走法等。她曾目睹反抗最强的女性被虐杀,她自己在一次受日军强暴时因反抗被士兵咬破肩膀,留下了不可磨灭的伤口,逃出魔窟后,在外面过着野人般的生活,大约20年之后才返回原来的村子。” (140) 中国“慰安妇”问题研究专家苏智良和陈丽菲所获信息与前面的基本一致,但更详细地描述了她逃出“慰安所”后的艰难生活:“逃出后藏身野外,艰难度日,落下妇科病,结婚时因‘身份问题’被丈夫家族歧视,婚后怀孕导致流产,与亲人分离20余年。” (141) 在这3次具有典型意义的调查中,李连春都表达了“恢复自己的名誉和尊严,让日本人对自己和中国人认罪赔礼、赔偿损失”的夙愿。

(三) 滇西日军“慰安妇”制度的实施

日军“慰安妇”制度这一人类历史上空前残暴制度的出笼与实施,是日本军国主义发展的必然结果,是践踏妇女人权、违反国际人道法规、违反战争常规并制度化了的国家犯罪行为,是法西斯对女性的集体奴役,突出体现了日本军国主义的野蛮、残忍和暴虐,也是战争带给人类最惨痛、最刻骨铭心的记忆。

日军对“慰安妇”的性奴役,还分三六九等。因此,无论是像朴永心这样被日军从朝鲜殖民地强征而来的“慰安妇”,或是像李连春那样被日军从占领地强掳而来的,虽不幸遭遇类似,但地域和手段的差异使她们的身份地位也完全不同。大多数情况下,“来自日本本土的身份最高,来自殖民地的次之,来自新占领区的最低” (142) 。在滇西沦陷区,“慰安妇”平时除了为日军提供“慰安”,她们“不支薪水,也得不到家信” (143) ,还要为日军做护士、厨师、勤杂工以及女招待等。滇西“慰安妇”最悲惨的结局莫过于死于炮火,或被日军出于毁灭罪证的目而残忍杀害。 (144) 据保山市史志学者、“慰安妇”问题研究专家陈祖樑研究,日军屠杀“慰安妇”的手段是多种多样的。据战后调查,在陈家大院里有3口水井,一部分“慰安妇”被日军活活地丢入水井中淹死;有多名“慰安妇”被日军带至一炸毁的城墙墙缝中用机枪扫射杀死;在另一个大院中,1名日军士兵用手枪枪杀了数名“慰安妇”;还有一部分“慰安妇”是跟随日军逃窜至城外的稻田中被枪杀掉。在面临前线即将被敌军袭击的情况下,“慰安妇”也不能寻求避难,而是被迫与即将进行“玉碎”的士兵们一起继续待在战斗前线。 (145) 中国军队攻进松山时,“慰安妇”与日军“共尝炮火滋味”,原来24个“慰安妇”中有14个死于战火。 (146) 仅在松山黄家水井阵地发现的106具日军尸体中,就有6具女尸。 (147) 据日本老兵回忆,在松山战役的最后,“慰安妇”每人得到1瓶生汞片,被迫服毒自杀。 (148) 又据原日军第56师团第113联队指挥部书记白炳煌供述:“日本人见大势已去,给营妓七十多人饱餐后,集体排队仰卧,用手枪逐个打死(营妓多为朝鲜人、台湾人)。” (149) 腾冲东北城洞内被焚的累累白骨,皆为被屠杀之“慰安妇”。中国军队在攻克腾冲城时,虽俘获了18名营妓 (150) ,但发现日军对更多的“慰安妇”进行了“证据毁灭”:“一个敌人,用手枪结束了13个‘营妓’的生命……攻克了腾冲城几个最后敌人的工事的时候,在一个墙缝之间,发现了十几具女尸,有穿着军服的,有穿着军裤的,有穿着漂亮西服的,她们是被敌人蒙上了眼睛用枪打死堆在一起的。那儿,有已腐烂了的,有刚才打死的,有的手脚还在动弹,惨不忍睹。” (151) 中国远征军老兵许国钧称,1944年9月14日早晨攻进腾冲县城时,亲眼看到“日军的‘慰安所’里,有17个中国‘慰安妇’和几个婴儿被日军刺死在那里,有一个‘慰安妇’死了还紧紧的抱着一个血肉模糊的婴儿” (152) 。时任第198师通讯连连长的张兆楷,在一篇回忆文章中写道:“当全部日军歼灭之后,我军清扫战场,在西门城墙土洞内,搜索到三个女人,年龄二十来岁,姿色可人,披头散发,像是惊弓之鸟,怕遭枪杀。细问她们的箱贯,原来是台湾女同胞,被日军强逼征来做军妓。那军妓远不止三个人,笔者曾去腾冲城内作战后的巡礼,臭气熏人,遍地死尸,在土洞旁边有一大坑,坑内有二十多具女人尸体。脸上尚有脂粉遗痕,口抹口红,酥胸半裸,服饰入时,都是军妓的尸体。不规则地横竖躺在坑内。她们身上没有弹痕,只是头部太阳穴左右各有一枪眼,子弹左进右出,而结束了生命。这是日军战到最后一天,决定突围逃窜,不肯把这些军妓的生命留下,而一个个就地枪杀,胡乱丢人坑内,更来不及掩埋了。这躲在洞内的三个女人,大概是日本兵匆忙中遗漏忘记,因而成为抢回来的生命。她们三人真命大,后被我们送回台湾原籍去安排。无怪乎被我们搜索到时,像惊弓之鸟那样地害怕了。” (153)

2016年11月9日,日本京乡新闻一则《“日军枪杀30名朝鲜女性”慰安妇虐杀记录的原件被发现》的报道称,发掘和公开屠杀“慰安妇”文件的首尔大学人权中心研究小组,在接受首尔市支援的7—8月,对美国国立文件记录管理厅进行现场调查,共收集“慰安妇”资料113件。按类型来看,包括日本军俘审报告书在内的日本军捕获资料的翻译本、陆海军情报及作战报告书、俘虏收容所名单以及送还船乘船名单资料等。研究小组于11月4日在首尔大学召开了中间报告研讨会,发表了资料发掘的内容和研究成果。以“战俘收容所和日本军慰安妇的归来”为主题发表的李正恩研究员(圣公会大东亚研究所HK研究教授)说:“日本军在战败之后,为了掩盖被带走的慰安妇们的存在而遗弃,其最极端的形态是屠杀。”作为屠杀的依据,日本军屠杀“慰安妇”女性30人。中国云南远征军从同年的6月开始对中国—缅甸边境地的日本军占领地松山和腾冲开始攻击,9月7日和1周之后的14日,松山和腾冲相继被中国远征军收复。日本军队枪杀“慰安妇”是在腾冲被中国军队收复之前的13日晚上,即在逃脱之前被执行的。 (154)