军阀统治与自贡盐业命运

1914—1936年大部分时间,在自贡盐场乃至整个四川谁说了算,是看枪杆子。如果军阀统治意味着为控制地盘和资源而争斗不休的话,那么四川所经受的军阀统治可能比中国任何其他省份都更为惨烈。从1911年清朝覆亡开始,四川几乎一直处于战争之中,曾有的繁荣经济凋敝了,统一的省级政府几乎彻底不复存在。 (47) 对于自贡而言,军阀统治的影响极深。作为四川的重要经济宝地,盐场及其运行所依赖的盐政机构是军阀反复争夺的目标。民国初年,在六个主要的军阀派别划分四川之前,自贡变成了战场,每年不止一次战争(见表9.4)。樵甫的那部盐业要览,其中的描述触目惊心,反映出1911—1919年间战争给自流井造成的后果。革命的风潮中经济发展严重受挫,到1915年年中,自贡地区的经济开始复苏。贸易得以恢复,新的银行开张,物资源源不断流入城市,娼妓增加,戏园上演着人们渴求的娱乐项目。接下来,又一轮战争打响了:

停汇者银行,停运者盐商,停煎者灶户,停走者大帮。轿铺畏兵差而闭歇,苦力畏拉夫而远藏。油米因路阻而少至,各货因匪风而停庄。麦面因兵站而飞涨,新年因戒严而凄凉。戏园因兵多而不敢演,娼妓因军扰而假从良。猪肉因团捐而加价,人户因被盖而惊惶。商号则下牌号,富户则上塞忙。 (48)

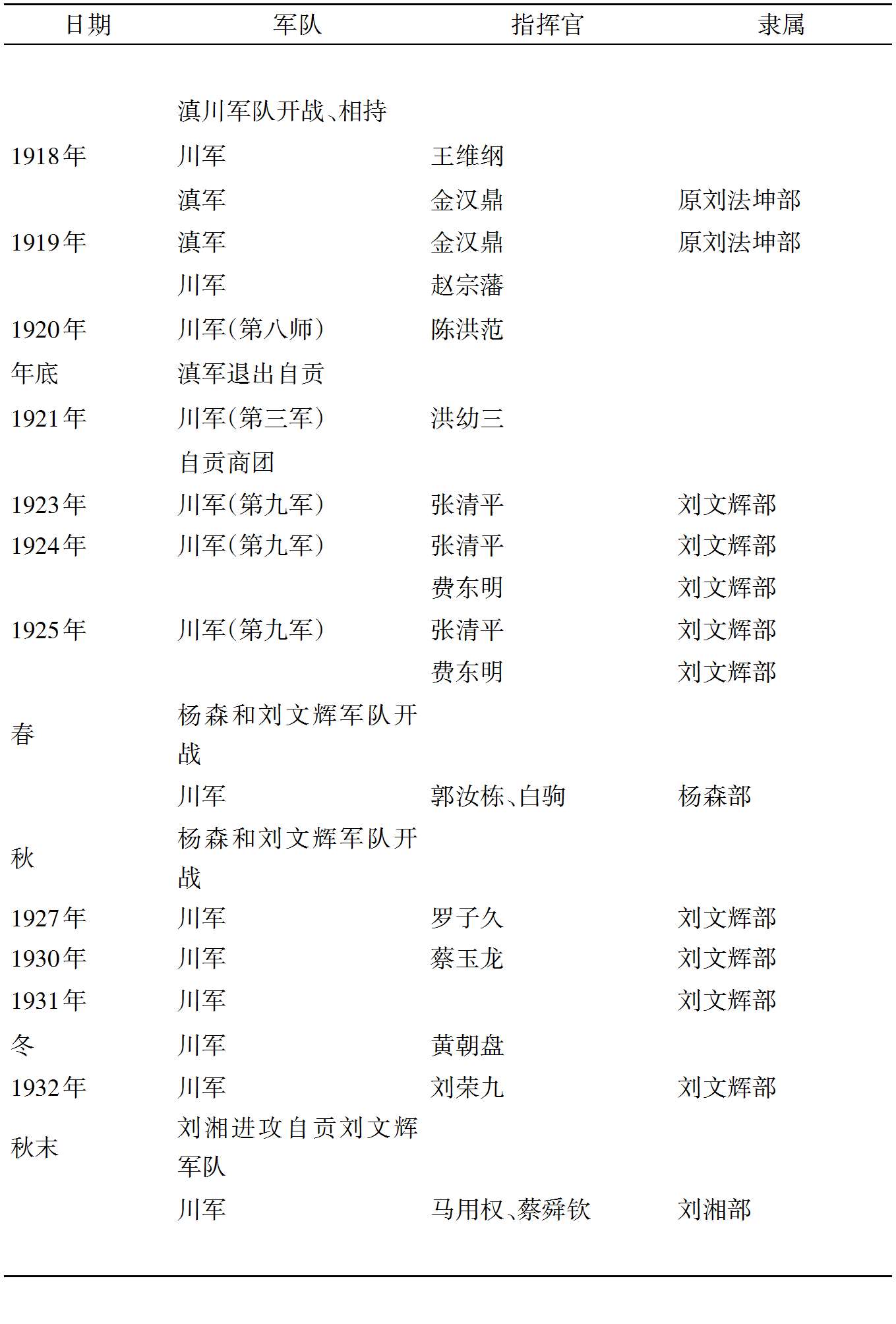

表9.4 1911—1932年自贡外来的驻军情况

(续表)

资料来源:陈凯崇等:《辛亥革命至解放前夕自贡地方驻军情况》,121—131页,载《自贡文史资料选辑》第1—5辑。

形势异常严峻,银行焚烧汇票,不让它们落入军队手中。士绅们也求助于腰间的枪支。军队强迫百姓使用军用券,惩罚使用钱票的百姓。拒绝做苦力的百姓会被枪打死。大户人家的女人遭奸淫,甚至小贩因为听不懂士兵所喊的口令而被刺死。四川省盐政长官来自流井时,也带着贴身护卫。

图片9.2 三多寨入口,1989年。商人在清中期起义时期建造了数个寨子,

作为避难之地,并由他们维护一直保存到了20世纪。三多寨是其中的一个。

摄影:曾小萍。

樵甫的书中有些地方一直写到该书出版的那一年。他叙述说,在1915年年末,陈成武将军派刘杏村作为自流井的总指挥,指挥部设在县丞衙门。北洋军第五旅驻扎在百花场。川军驻扎在五家坝。陈成武将军也派指挥官们建立了川南首个兵站。尽管镇上军队很多,但商业很活跃,一直持续到1916年年初军队停止购买当地物品。5月10日,北洋军的旅长冯王祥, (49) 他以前在叙州府驻扎,突然奉命调动,途经自贡上任。他带领大批人马,住满了镇上的寺庙:

十四五日,富顺告急:此地甚危。各官绅电告请兵。闻北军旅长李炳之氏,将由綦江调驻富井。十九日午后,陆军张团长见军心已失,遂失踪。县佐白曾煦氏,警佐高质彬氏,知不能抗,均避去。夜半枪声隆隆,秩序大乱。有一部分军人,自由行动,枪毙团部三人,然并未扰及民家。全井人民,惶恐万分。二十日辰,住井之陆军,谓张庆云氏不合宗旨,乃公举第一营营长向玉麟氏代理团长职务。联合各界,出示宣布独立。实成都独立之前二日也。自此中国银行关闭,兑换无门。纸券无人接收,充满街市,军民交困矣。是夜南军第一师第一梯团长雷时若氏,自叙城移住此地,以陕西庙为司令部。旋将驻井之陆军从新编制。二十九日川军护国军司令刘积之氏亦移兵驻井,以县佐署为总司令部。三十日,又到有南军一支队,又杜军部下之两营长亦率队来归。自南军到后,不准军士负枪,市面相安。五月十五日,招讨军司令熊锦凡氏,亦自富顺移驻此间,云南陆军第一军左翼总司令罗佩金氏自叙移军驻此。六月一个月中,刘军开赴嘉眉一带,此地又到南军陆军步兵第五旅刘法坤氏。此为现今时代之自流井。 (50)

樵甫记述了军队行进经过自流井时,居民所经受的令人窒息的焦虑。最初是由滇军占领,接着被川军占领,又被二者的联军占领,后川军内部各派别又争夺不止,自贡的商人经历了军阀的种种劣行,从勒索、绑票,到强征特别税,到公然抢劫镇上的店铺和会馆。

1925年之后,四川两个最有权势的军阀刘湘与刘文辉之间休战,这给盐场带来了和平,尽管驻军一点也没有减少。刘湘和刘文辉都在自贡驻军以保护他们在川南盐业的收入。他们都派有代表尽量从食盐生产商和批发商那里榨取更多的金钱。1927年,刘文辉建立裕通银行,作为存储盐税和向成都汇兑的机构,以期能抢到这一丰厚收入来源的更大份额。 (51) 1932年,两大军阀重开战火,自贡再一次成为军阀混战的中心。刘文辉告败,他在自贡的军队和当地公安大队及民丁大队的头目被整个取代。刘湘的人马控制着盐场,一直到1936年。这时,从1928年就掌握了中国中央政府的国民党,最终能够向中国内陆这一经济中心派出自己的保安部队。

军阀统治对于盐业的影响很难进行量化。我们不指望还保存有遭抢劫的食盐、被袭击的仓库、所征收的附加税以及被敲诈的商人的材料。正如学者难以评价蒋介石上台对于上海资本家的影响一样, (52) 我们仅努力搜求有关军阀统治时期商业圈运作的环境的记述。

盐课收入对于四川军阀维持军队和稳固地盘,发挥着重要作用。然而,正如阿谢德令人信服地指出的,仅盐课不足以维持军阀手下迅速增多的军队。 (53) 无法得到其他形式的正税,军队上下都依靠敲诈勒索、抢劫等胁迫形式,以期得到资源。而且,由于缺乏正常的收入来源,极少得以履行的地方政府职能,经费是由特别的加派予以解决的,而这种加派很快就成为经常性的报捐,当再遇入不敷出时,就以其他的捐献作补充。因为没有地方政府可言,加派就通过商会进行分配,通过下属的各同业公会进行征收。尽管负担的程度和商业圈的承受能力从现存的商会资料看不出来,但实际的加派所带来的困窘则是无可质疑的。

商会与各种地方机关之间就支持自贡警察问题的来往信件,提供了军阀统治之下地方财政如何运作的一个有用例证。到1920年代,一支警察力量已在盐场围边建立,目的是保护主要的通道。10%的售盐加征将用于资助这支警察队伍,协议规定在1922年将此加征降到7%。1922年年底警察局长通知商会,急需为他的手下购置冬季制服,但他的预算有1000元左右的缺口。他没有要求提高加征,回到以前的10%,而是要求一次付清1000元,以帮助度过新年。商会答应了。第二年的11月,局长再次写信,这一次要2000元。 (54) 商会再次出钱,然而一个月后收到局长一封信,抱怨说警察局经费不够,需要商会建立一个警务部门以筹集更多的钱。到1926年,商会依然与军阀为警察制服问题上的非常加派作斗争,要求对警察行动中的不规范行为和警察的支付水平进行调查,否则拒绝拿出更多的钱。 (55)

对于经费的需求也掩盖在特别费用之中。比如对于日益增多的鸦片种植的定期罚款,对此商会在1931年回复:

井区面积截长补短不过十二、三里之宽,井、灶街房有如鳞次,间有隙地无非废土残基,久遭盐潮卤浸,播种百谷已非土宜,积以烟苗尤难生育。是故人无贫富,直接间接操业于吸卤煎盐,不薅不耕,罔知稼穑。世代生活不外为商、为工,门户课金随业上纳,源源供应,节节输将,正税附加,岁近千万,担负之重,倍于乡间,而乡间良民又大半为井商户。在乡受罚,已苦厥罪,维均再派井区,则是罚而之罚。粮民受罚尚可谓其有田有土,可以偷种烟苗,罚及厂商,则井口灶边安能触犯栽种烟苗之罪? (56)

这些加派是对商业圈的敲诈勒索。要评价敲诈勒索对于单个的商人家庭和企业的影响则更为困难。压力有的是以伪装的形式出现的。当方斌的军队1913年占领自贡时,他指控王子衡、王逃走藏匿枪支和窝藏土匪。作为惩罚,王氏家族的井、灶被没收,以约20万元的价格卖给了范容光。范容光,他早已在自贡食盐批发业中立足,可能在此次交易之后成了食盐生产方面的主要人物。李四友堂的李星桥也被指控吸食鸦片,李家被罚十万元,但当地的说法是他只付了该数目的一半。 (57) 1917年当川军再次占领自贡时,使用类似的手段,指控王作甘通敌。王作甘被抓,仅用十万元的“罚金”就将他从行刑队捡回了一条命。 (58)

当滇军反攻占领自贡后,这些家族被指控从三多寨援助川军。三多寨的指挥官逃掉了,但李家为此要拿出100傤盐,约合20万两。 (59) 到1919年,自贡商会向中央政府请求支持,反对自贡的军阀统治者,控告他们没收公共财产,驱役市民,偷盗家畜。根据商会的说法,在此前的八年间,价值数百万两的金钱和食盐被偷,百姓被迫拿白银兑换无价值的军用券。井和灶变成了可怜的借来之物,要向这些军队偿还。1927年秋天,滇川两军开战期间,工厂和市场遭抢、被焚,货物、店铺、财产以及街道被毁,损失至少200万两。 (60)

清亡后的十多年间,一连串的军阀向自贡商人催讨声称是归属原官运局的经费。严格说来这些经费根本不是一种赋税,它们是向一些商人所征收的费用,这些人先是收到了预付的现金以便向官运局运库运盐,但在辛亥革命前后的政治动荡中却违背了承运协议。被指控的商人无法证明已兑现了他们的合约,因为推翻清朝前后发生的抢劫已毁坏了官运商销的记录。军阀成立了一个衙署,它唯一目的是收缴这些经费,一位特派员前往自流井以监督征收过程。1921年,稽核所的一份报告称:“众商人因军队需索已告歇业,或以极高利息向军事长官借贷。” (61) 1924年初,四川剿匪军独立旅的指挥官王维纲收到上司一份急电,说军队需要经费。命令王维纲联系旧债局(处理官运商销的旧债),让它催缴十万两。一个欠款人员名单送往商会,要求商会负责调查债务并确保年底之前全部缴清。同时送达的还有一份罪犯名单,尽管可能反映了真实的拖欠情况,但更是最佳的追缴目标,它由盐场一些最富有的人组成:王德谦(王三畏堂)、王和甫(王宝兴隆)、胡铁华(胡慎怡堂)、李善成、李德文(李四友堂)、朱善祥(大川笕)、张九成、王子善、王文奎。 (62)

军阀也对自贡食盐生产商产生了间接的影响。战争割断了生产与市场的联系,似乎对整个四川的商业经济都有影响。1910年代中国南北政府斗争期间,自贡与获利丰厚的湖北市场的联系被切断。 (63) 1920年代后期,尽管四川对湖北的市场占有在法律上得以恢复,但对于运到这些地区食盐的高税收,挫伤了商人从自贡购盐的积极性。而且,规定减少了盐商以前拥有的、从购盐到在湖北缴纳赋税的时间,这进一步限制了愿意将川盐输往湖北市场的垄断商人的数量。 (64) 在军阀持续混战的情况下,公开市场的引入,实则周期性地剥夺了四川许多先前在贵州以及云南部分地区的边岸市场。 (65)

清朝时四川和湖北共同努力,维持四川对湖广的市场占有,但到了1920年代,军阀联盟的格局促使湖北支持在它的地界销售更多的淮盐。 (66) 1922年,一家坐落在沙市的盐号与湖北的盐政负责人达成一致,要让长芦食盐进入川盐在湖北的销售地界,这一企图因四川盐政官员向中央提出强烈反对而受阻。 (67) 1923年,当四川的战争阻断了前往湖广的食盐运输,淮商得到了一年特许,运输20万引长芦和20万引济南食盐前往该地区。他们想将这一特许延长一年,但许多电报发向北京,予以阻止。然而,到1924年底,首都的盐务机关已同意4000万斤的济南食盐在川盐的营销地区销售。总税务司担心这一行动将减少来自四川的收入,将此限制为1000万斤,时间是一年。有四川人向北京政府起诉,结果事与愿违,北京政府废除了上述安排,判定湖广对来自四川和两淮地区的食盐开放。

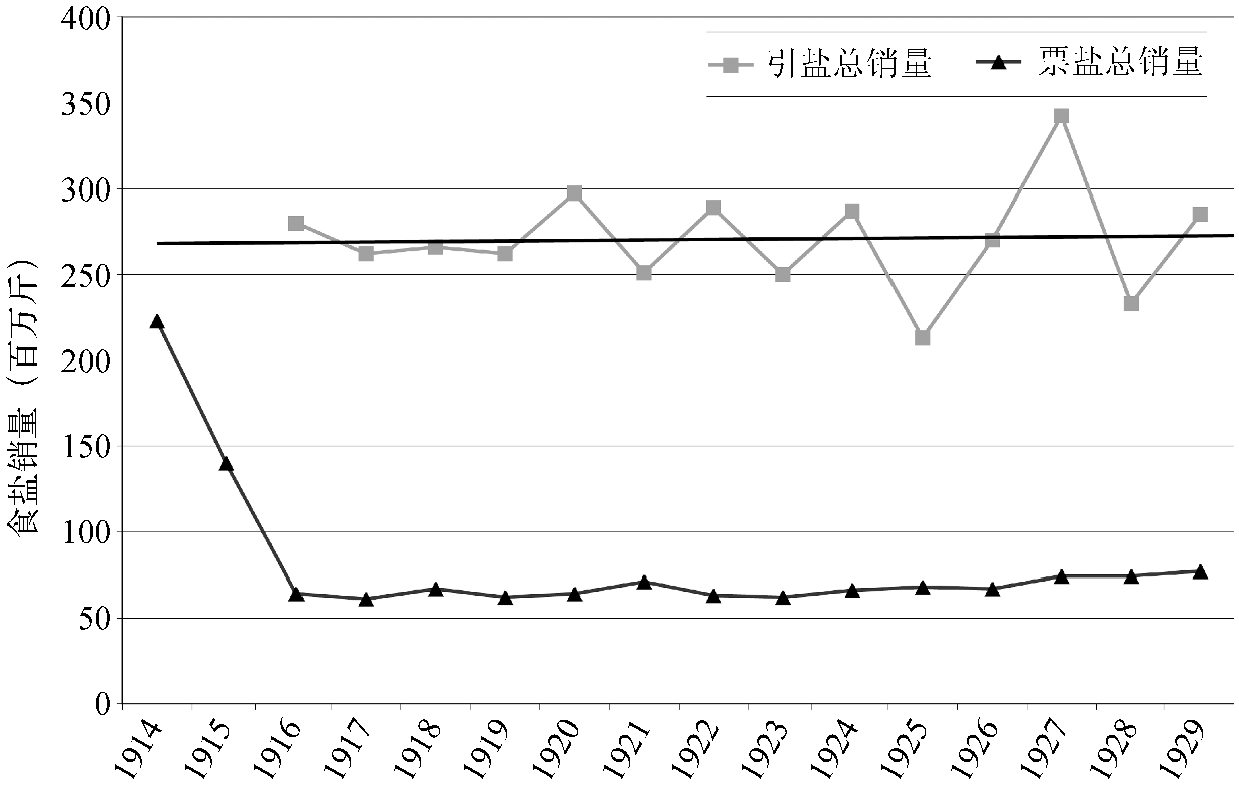

图表9.1 富荣盐场食盐销售,1914—1929年

资料来源:吴炜编:《四川盐政史》,卷3,篇2,章9,节2,四川盐政史编辑处,1932年。

由于淮南食盐生产处于衰落期,因此淮北的食盐被正式批准进入这些市场。1925年4月的另一项命令,允许淮运公司将长芦1000万斤食盐运到湖广销售。 (68) 到1930年代,损耗津贴、税率等的优势以及沿长江中游开放水域轮船轻松运输,继续将川盐置于不利的地位。 (69) 自贡能够通过在计岸出售更多的食盐来弥补它所失去市场的一些损失,但这是以牺牲四川低效的小盐场为代价的。 (70)

图表9.1显示出在重新引入盐引后,富荣引盐和票盐的销售趋势。尽管富荣盐场票盐销售几乎没有起伏,但引盐的销售变动却相当大。因为票盐一般来说是由小商小贩在计岸销售的,我们可以推论,食盐销售的这些变动反映出食盐的长途运输受到了阻碍。引盐销售总趋势线也比较平直,这也证实了上述想法。然而,从现金流转看,这一市场的反复无常,对富荣的影响较其他盐场更为严重,因为四川大部分的外运食盐产自富荣。

食盐销售的盛衰与军阀军队之间关联密切(见表9.4),这毫不奇怪。富荣的大多数引盐都经由连接四川南部与重庆的主干道路和水路,而这也是四川军阀这些年抢夺的地方。1916—1919年,富荣引盐数量销售相对平稳,在相对和平时期的1920年再次上升,接着在1920年代初期起起落落,1925年达到清朝覆亡以来的低点——当时占领盐场的军阀三易其手——只是在随后刘文辉的稳定统治之下才又再次上升。

如前所示,稽核所的材料表明,正在征收的食盐税率与清末大致相当,但官方数字显示出富荣盐场食盐销量显著下降,而且盐场有着相当大的超额生产能力。1914—1919年间,富荣年均产盐3.19亿斤。 (71) 1932年,《四川盐政史》的编纂者报告说,1914—1929年富荣盐场年均产量约4.15亿斤。 (72) 然而,同一研究将富荣1929年的食盐销售量估测为最多只有3.62亿斤。 (73) 到1929年,当时盐税收入上升,但富荣仅能够卖出它所产食盐的88%。1930年初情况没有什么改善。根据张肖梅的研究,稽核所报告1933年富荣的食盐销售量是清朝覆亡以来的最低水平,仅有2.81亿斤。 (74)

附加税的征收反复无常,也妨碍了其他商品交易。1925年渝盐帮公所宣布,从此停止与自流井的买卖。采取这一行动的理由很简单:在自流井缴税的商品在重庆不予承认,反之亦然。这样,商人就要缴双倍的赋税,结果商品太贵卖不出去。该行会指出,执行这种做法根本无视它对食品供应、盐场生产成本,以及商人获取利润能力的影响。在军阀主子的脚下,该行会提出了挑战:

我辈行商营业无所适从,会商全体歇业以待战事解决。如果政府双方觉悟,疏通运道,上下均不阻滞,俾井渝所售之税一律通行,一面扶助厂商复业。有盐供税,行商即可提议梱[捆]运。否则政府居心自杀,商人何苦随同牺牲? (75)

1920年代中期的厮杀,也影响着自贡生产商所需物资的来源。最直接的表现是,对基本物资的征税阻碍了物资输入盐场。对于煤炭的加倍收税限制了自贡的燃料供应,不仅是对于炭火盐灶,而且也包括蒸汽动力机车。 (76) 更为重要的是,贸易阻断,增添了自贡和东面市场运送物资和资金的危险性,这极大地提高了盐场资金和借贷的成本。

清末官运商销制度下官府运输食盐,以前运盐商人将在省外销售食盐所获利润汇回省内的需求不复存在了,从而也就废除了汇兑的“一条腿”。官府向生产商支付白银,这些白银储存在当地钱庄;当购买井、灶、笕上所需的物资和食品时,则从钱庄取用铜钱。钱庄通过与供应日用品、食品的小贩和商人进行兑换,以及作为周围腹地的这些物品的代销人,获得铜钱。 (77)

官运商销的终止,再次为自贡商人提供了参与批发生意的机会,并引发了盐场银行业务的暂时繁荣。然而,沿主要水路和陆路的军事行动的增多,造成了四川省内和全国性银行的倒闭,妨碍了自贡与重庆间的货币流动。1915年,中国银行和浚川源银行在自流井开办分支机构,基本上从事汇兑业务。这两家以及其他银行在1916年以前全部关张。战争也造成了许多对于提供短期商业借贷至关重要的钱庄的倒闭。1927年,裕通银行在刘文辉第二十四军的控制下开业,作为赋税的存储机构,并尽可能地从汇兑中获利。 (78) 然而,直到1930年中期,独立的银行业务才开始在盐场恢复,自贡再一次享有了钱票发行机构的良好服务。 (79)

早在1919年,商会就曾抗议过信贷和货币的紧缩。1920年1月,自流井一位绝望商人的自杀,更加剧了人们对此问题的讨论。商人们报告说,因得不到贷款,“市面恐慌,倒踏之风层见叠出” (80) 。信贷紧缩,与货币供应的减少有关系。早在1911年,经由盐场的军队就开始强迫人们用金条、银条换成军用券,并禁止在市场使用硬通货或用硬通货缴税。当金条、银条从盐场流失,现有的银行不再兑换它们的钱票,钱票价值锐减。许多银行关张,停止提供商业贷款或汇兑业务。而且,各军队进出盐场,他们带来新货币,禁用旧货币,而他们的新货币也将会被取代,不值什么钱。 (81)

1925年,钱汇帮估计,自贡每月的现金需求有二三十万元。 (82) 如前所述,在重庆和自贡有分号的票号提供低成本服务,允许在重庆售盐或做生意的商人动用他们的户头进行采购,或是在必要时将现金汇回老家。正常情况下,两个城市之间的交易是平衡的,保证一边的票号不会拥有比另一边过多的钱票。这样一来,汇费保持稳定,商人们很容易计算票据结算的费用。

到1920年代,这一平衡在许多方面被打破了。据四川盐务行商研究会1925年的一份报告说,四川道路危险重重,他们自己的成员以及钱汇帮的成员在自贡与重庆间运送现金十分困难。 (83) 那些需要将所挣利润从重庆汇回自贡的商人,不得不或是以实物的形式运回——但这些东西沿着不安全的生意路线难以前行,或是购买渝票。然而,盐场缺乏硬通货,渝票在自贡只能以很高的折扣兑换,在1920年代末只能拿到面值的三分之一。 (84)

中国西部的政治不稳定,也引发了四川与上海间贸易的日益失衡,结果造成了四川与它的主要外贸物资来源地间的汇费不断增加。1911年之前,四川对于上海还有出口盈余。重庆拥有过多上海汇票意味着,1000两的上海汇票在重庆折扣至950两。 (85) 民国初年,持续的动荡导致四川对于上海的出口一步步下降,两地间的贸易平衡发生逆转。根据上海总税务司的报告,高赋税也阻碍了与四川的贸易,造成了云南、陕西和甘肃的出口商绕过重庆经汉江到汉口或是直达上海。 (86) 结果,上海因拥有渝票过剩,1924年可以以低于票面价值许多进行购买。 (87) 1929至1931年间,投机上海汇票者增多,随着日本进攻东北和上海,四川人几乎不可能在上海现金市场做生意。 (88) 有关这一新情况对于自贡的影响,我们没有企业方面的数字。然而,由于来自上海的钢绳和机器在自贡固定资本投资中的比例日增,因此,现金的升值以及自贡与上海市场的联系中断,必定会造成利润日降,自贡商人对此叫苦不迭。

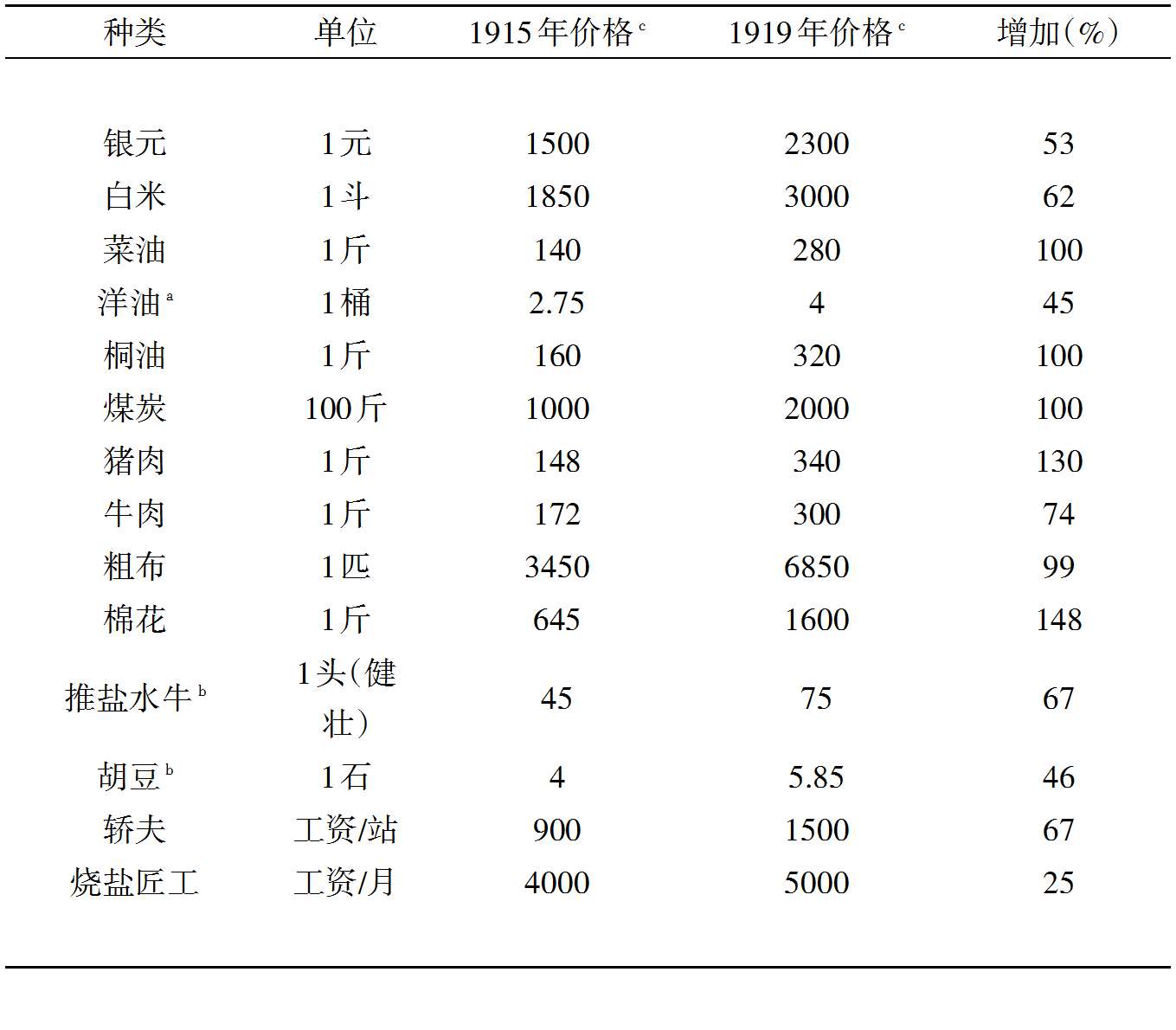

表9.5 1915年和1919年基本商品的价格(铜钱:文)

a 价格单位是元;b 价格单位是两;c 给出价格区间的,取平均数。

资料来源:林振翰:《川盐纪要》,597—600页,上海:商务印书馆,1919年。

贸易的中断也造成了通货膨胀。关于这一时期,我们仅有自贡零星的价格数据。从表9.5中可以感受到基本食品和生产物资的价格飞涨。这里是用“文”开列出了各物品的单位价格,另注明者除外。我们仅有1932年一些物品的价格数字。根据《四川盐政史》的记载,那一年银元与铜钱的比价是1∶2000。然而,米价已上涨至每斗2000文,建造卤筒、竹笕所需的重要物资桐油每斤400文。确实,在1932年,只有煤在价格上似乎是下降了,每百斤约900文,这一价格也反映出了食盐市场的萧条,气、卤生产过剩。 (89)

最后一点,信贷紧缩最明显地表现在,制造商难以得到用于短期流转以及提高他们生产能力的资金。日益紧缩的信贷与银行的撤离没有直接关系,因为它们大多数不向当地的产业贷款。如前所述,自贡大多数资本是通过出售投资股份筹集的,另外,当需要注入营运资金时,基本上是通过向股东追加得到的。然而,到1920年代,井、灶等生产性资产的所有人似乎已陷入困境:成本增加,投资资本枯竭,需要现金甚至是运营支出的工业家们,被迫求助于高息短期借款。1925年初,商会宣布延期偿付利息。然而到了6月,它再次收到了18个富荣盐灶的帮助请求:盐业困顿,食盐价格再低也被迫要贱卖,损失巨大,债务日增;借贷利息高昂;短期借贷如同饮鸩止渴,原本希望条件改善,很快能偿清债务,但事与愿违,借贷日多,偿清无望。 (90)

没有经费煎盐,无盐可卖,就无法偿还他们的债务。灶户敦促商会向省政府请求救济。商会人员答应尽力而为,但他们回复的语气则很清楚地表明,除此他们已无计可施。

早在1922年,稽核所的一份报告就指出:“现今川盐商人富裕者日少,金钱多已流入军官之手,正可谓军官变成了富裕盐商。” (91) 面对赋税日增、市场日益萎缩、成本持续上涨、信贷紧缩,自贡食盐生产商制定了一些生存策略。着力发挥市民作用,加强城市机构建设,这同强化商业和政治网络一样,在维持商业资产方面也起到了重要作用。