“淑新”课程内容的演变与特色

1.混沌期的“淑新”课程内容

教育为立国之本。清朝末年,中国的义务教育便已发轫。《一年制短期小学暂行课程标准》与《二年制短期小学暂行规程》便是义务教育推行的成果。

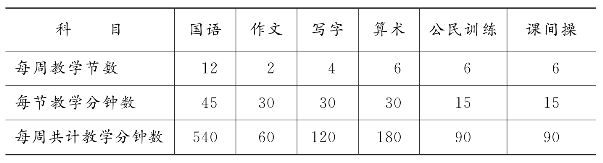

其中,《一年制短期小学课程》以国语(包括常识、读书、作文、写字为作业)、算术(包含心算、笔算、珠笔)为基础,以公民训练(即早前的“修身”课程)和课间操为辅,供九足岁至十二足岁儿童一年间教育所用。时间分配见下表:

表2-21 《一年制短期小学课程》(1935)

由上表可见,一年制短期小学课程中“国语”所占课时比重之大,且“作文”“写字”也包括在“国语”科中,为作业内容,但单列出课程时间,其课上课下占时比例较大。

而《二年制短期小学课程》中,课程较《一年制》稍有变化,如不单独设“课间操”,“常识”科不再并于“国语”科,另增加了“唱游”“工作”两科;分配时间也有所改动。具体见下表:

表2-22 《二年制短期小学课程》(1937)

公民训练重在日常的个别训练;每日课后有可支配的自习及课外运动时间,但不超过60分钟;各科目的教学时间以30分钟一节课为基本原则,个别科目视性质延长到45分钟或60分钟。

2.混沌期的“淑新”课程特色

1938年10月,督办公署命令施行《小学暂行规程》,规定小学为实行国民义务教育之场所,应对小学生实施下列训练:灌输儿童“大道精神”;养成儿童崇德观念;培育儿童健康体格;陶冶儿童良好品性;发展儿童审美兴趣;增进儿童生活知能;训练儿童劳动习惯;启发儿童科学思想。[28]

因三民主义这一中心思想的确立,本时期的“淑新”课程均能配合该时期的教育宗旨,且与小学教育目标有着密切的联系。

(1)注重公民教育

本时期对儿童的训育不再只是单纯的知识灌输,而是更注重培养儿童的良好习惯,“公民训练”一科的意义便在此。《小学公民训练标准》公布后,儿童的理想信念、观念培养、习惯能力成为训育实施的主要方向。当然,目标的达成并不仅仅依靠“公民训练”一科,而是将其融入各科教学中。比如“劳作”科养成儿童互助、合作的精神以及劳动的身手;“体育”科重在培养儿童形成吃苦耐劳、勇敢敏捷的精神等。

(2)接近儿童生活

本期课程尊重“儿童本位之教育”,课程内容的安排上更贴近儿童的生活。

首先,“各种集团活动每周时间分数表”列于本时期课程标准总纲的作业范围内,课程学习不仅限于科目教学,还包含了课外活动,贴近儿童生活。其次,在内容上,课程取材自儿童生活。如常识教材中选择乡土事物,劳作教材依儿童的生活事项分类等。

(3)关注学习心理

关注学习心理是本期课程的一大特点,主要体现在:科目的减少与合并,如低年级的教学科目只合并为国语、常识、算术、工作、唱游五种,中高年级再逐渐分化,有七科至八科;此外,学校关注到儿童身心发展,各年级的总时数均已酌量减少。

(4)提倡劳动生产

暂行标准公布时,小学课程已扩大工艺范围,改称“工作科”,在公布施行的标准中,改称“劳作”。劳作科的教材分校事、家事、农事、工艺等项,注重生活资源的调查研究与制作运用,尤为注意劳作活动的生产价值。

(5)指示教学方法

课程标准中有了教学方法的指示,教师在教学过程中有了大方向的把控,更注重儿童的活动和自学,在原则上至少不会大错。

3.厘革期的“淑新”课程内容

本时期经历了1942年和1948年两次课程标准的修订。

1942年课标修订的内容以培养国民健全的身心、善良的德行、必需的知能、审美的情感、劳动的身手为范围。[29]课程设置较前期更加细化。除了基础学科“国语”和“算术”及前期固有的“团体训练”,将“常识”科拓展,包括“自然”和“社会”,其中“社会”科又包括“公民”“历史”“地理”三部分。此外,还增加了“图画”科,“劳作”科即前期的“工作”科。具体课时分配如下:

表2-23 教育部修订《小学课程标准》(1942)

由上表可知,该时期课程内容的重点依旧在基础学科,其中“国语”科占比较大,“团体训练”科包括了训育和卫生训练两部分,故时间较前期相比也有所增加。从时间分配上来看,依旧以30分钟一节课为原则,视科目性质,或延长到45分钟或60分钟,或缩短至15分钟或20分钟。

此外,还有各类课外集团活动的安排。低年级每周180分钟,中年级和高年级每周分别有270分钟和360分钟的集团活动时间。其中,朝会、周会、课外运动等都包括在内。但各类活动时间依据地方情形,酌情增减;且活动内容也需依据各校实际情况及儿童的能力来设置。

1948年小学课程标准的修订中,小学学科根据国民学校及中心国民学校规则第五条的规定,分为公民训练、音乐、体育、国语、算术、社会、自然、美术、劳作九科,各学科分合教学的时间以及课外集团活动时间的分配如下表:

表2-24 教育部修订《小学课程标准》(1948)

说明:表内所列的时间为每周各科教学时间,总时间用分钟为单位。公民训练时间和早操、朝会的时间联合配成30分钟一节(例如早操朝会估10分,公民训练估20分);算术时间,低年级只在各科中随机教学,不列时间,从中年级起开始规定时间正式教学,从四年级起每周包括珠算教学的时间60分钟;朝会或晚会每天以10分钟为度,周会每周一次,以30分钟到60分钟为度,课外运动每次30分钟为度,其余可以由各地方各学校自行规定平均分配,各校也可以照表列的时间酌量加减。

表内所列的时间是便于全日教学的,二部编制的学校每周教学时间可以由各地方教育行政机关酌量减少,但上课时间不得少于规定时间的2/3,并且要专案呈请上级教育行政机关核准备案。

4.厘革期的“淑新”课程特色

本时期小学课程的变动虽不大,变更要点从形式、内容和全部标准的规定中可以见得,主要体现在科目名称、科目设置、教材纲目、教学时间和各科标准这几个方面,但仍有该时期的显著特色。

(1)配合“三育并进”的方针

该时期的小学课程分为德智体三块。团体训练及音乐等属于道德行为方面的课程;体育及卫生训练属于身体训练方面的课程;国语、算术、常识、图画、劳作等属于知识技能方面的课程。这种分类是力求配合“三育并进”的教育方针而产生的。这三类课程分别从道德与习惯、体格与健康、知识与技能角度出发,旨在培养儿童成为全面发展的好少年。

(2)审定教科用书

当教育部禁止小学教科书用文言文编辑后,上海的大书坊一方面编辑语体文教科书以迎合新潮流,另一方面还印文言文教科书以适应部分需要。到了本时期,政府对教科书的审定更为严格,文言文的小学教科书不再出版了。