结论——人性和谦逊

因此,技艺和对它们的研究是莫斯上述理想的一个模板和确证。不同于保守派们的概念,在莫斯看来,技艺的产物及其实践,既不是独具一格的认同或本质的标志,也不是进步序列中的客观里程碑;“任何艺术都必须从它本身来研究,无所谓原始与否”(见第十篇)。同样,技艺的产物及其实践是多种融合和互动的结果:因此,传播论者们不必局限于绘制某种文化特征从其发源地到别地的征服之路。技艺的产物及其实践的研究,还将揭示出诸社会随着时间和空间的变化,其物质的和道德的变迁,是因为它们与其他社会的互动环境,是因为彼此的接触和周边的其他社会。进一步的研究还将表明,诸社会,如同技艺和实践技艺的“总体的人”一样,是综合性的而非提纯性的(distillation),它们的综合恰好是其力量的源泉,异种或融合(créolisation)不是它们最坏的噩梦,反而是其有益的命运。毕竟,“技艺原本就倾向于在人类活动的任何地方产生并再生产。它们是所谓文明的起因、方式和结果中最重要的因素”(见第五篇)。

在《社会学年鉴》重新发行期间(1927),莫斯直率地讨论了“应用或政治社会学”,他认为作为一名社会成员和一个知识分子,其责任是与现代性开战。此外,他也认识到将这种交战传递给当时社会所有成员,通过现代性的各种因素和进展来阐释它的重要性。当然,莫斯也很清楚,他的结论在别人看来有时很不可思议和无关紧要。因此,他知道唯有这些论断变成确凿的、可见的证据,才会被人理解。20世纪30年代,反法西斯斗士Paul Rivet领导着人类学博物馆,这个机构因社会主义者组成的人民阵线的文化政治学在此时复兴,它后来成为纳粹占领下法国首要抵抗组织的基地,莫斯其时在它的一个论坛上,发表了引人注目且富有启发的设想。该博物馆在新建的走廊中展示人类技术的成就,包括各种物品、分布图、借用、互动和相似的证据,给了来访观众一堂具体的道德课,观众们得以吸收,当然最好是能把这些道德作为生活的原则。

除了博物馆,在大部分时间里,莫斯也是大众报纸的忠实撰稿人,因此人们也可以从报纸上读到与博物馆陈列传达出的类似讯息。1921年,莫斯在左派日报《民众》(Le populaire)上发表了对Marcellin Boule富有影响的手册《人类化石》(Les hommes fossiles)的评论,它是这样开头的:

马克思和恩格斯着迷于Carl Vogt有关人的研究,醉心于摩尔根的发现,与最新关于家庭起源的出版物与时俱进,是这样的时代吗?社会主义不再是名义上的科学,而是试图把科学以及所有昭示观念或发现的运动的政治搅在一起,是这样的时代吗?个人独裁和对他者的不尊重已经发展到了这样的程度。

莫斯陈述了人类生物性和技术性进步的某些重要时刻(根据Boule),然后对政治阶层和工人群众做了结论:

在这样的证据面前,一切事物都相互关联!对于那些认为现代人类和当代社会是进化的最完美顶点的人,这多么具有教育意义!对那些草率相信自己的暴力会造就一个完美的社会,以及自身种族已经进化到完美顶点的人来说,也是多么富有教益!(Mauss 1997[1921]:397,401)(https://www.daowen.com)

不管是莫斯针对普通民众的通俗说法,还是其作品中更为学术的语言,他关于人性和谦逊的综合主张,对当时的时代和当时的法国都富有教益。我们深知,技艺和对它们的研究充满挑战和暗示,但是它的承载却给了我们今天阅读和推崇莫斯的更多理由。

(罗杨 译)

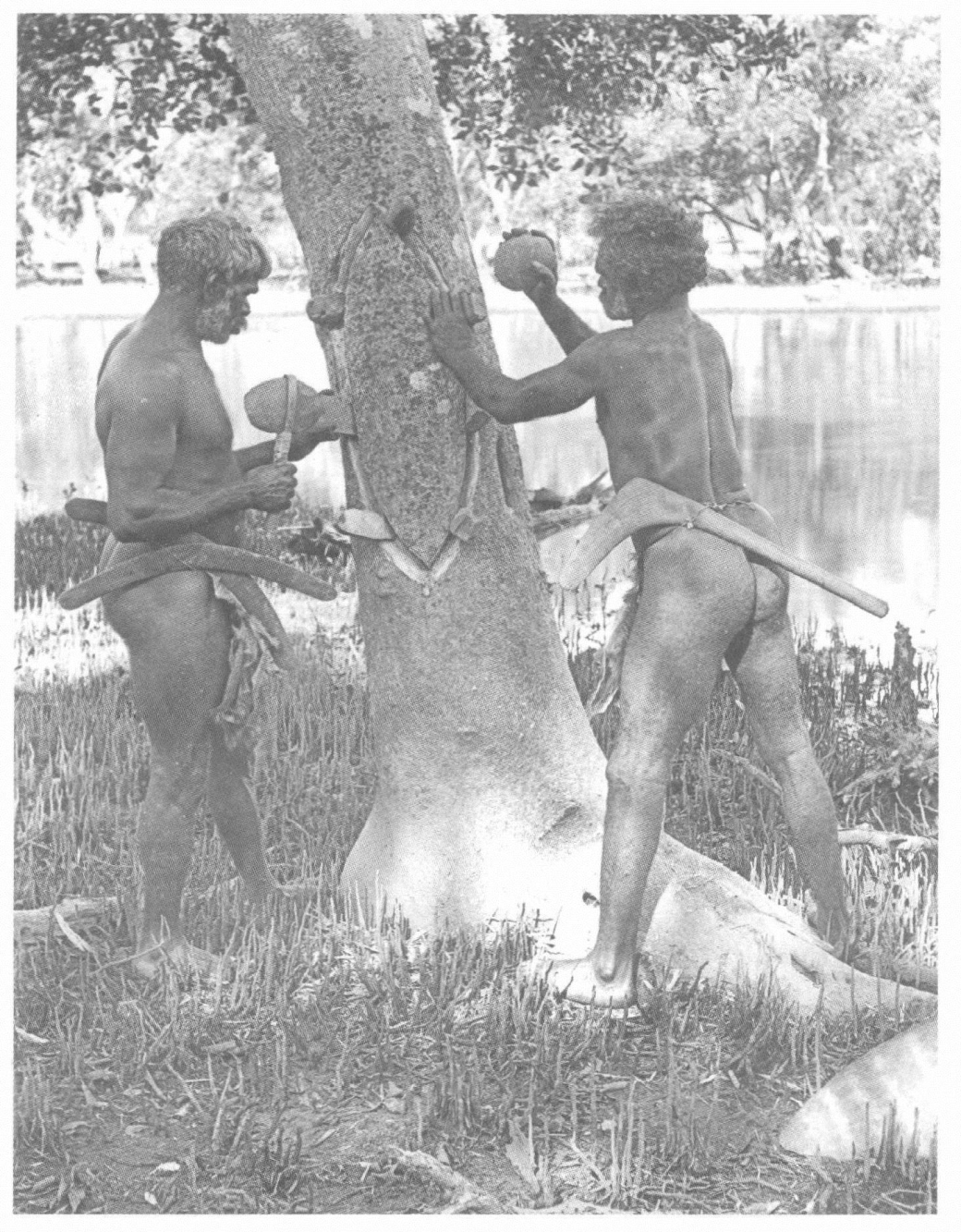

Mounted Haddon藏品,澳大利亚新南威尔士,ACH1,p.159,“用石楔子打出盾牌”。这面盾牌通常是私人武器,而不能转借。即使在不那么好战的社会里,盾牌作为一种装饰,标示着其主人的等级。(莫斯,第十篇)

[1]这篇导论性的文章部分基于我以前的一些出版物,尤其是1998年写的第三和第六部分。对于莫斯有关技术的观点,其实很少有持续的评论,只有一些零星的,还有有时不得不提的经典——《身体技术》。更多丰富的评价来自“文化技术学家”,他们是巴黎技艺与文化研究团队的成员,除此之外,还有研究技艺的历史学家和人类学家(参见Haudricourt 1987,Lemonnier 1992,Sigaut 1994,Warnier 1999)。近来Vatin(2004)出版了关于这一话题的书籍,但我没来得及把它考虑进来。本书的目的和范围有限,还应考虑其他路径:认识莫斯的技术研究原则和眼光对法国研究传统的深远影响,以及他的研究对当代社会科学、人类学、考古学、物质文化研究的影响,例如他的总体概念、惯习、传统效用行为,还有他关于实践知识的早期社会学。

[2]另外一个相关的术语是“物质文化”,在本书中没有对这一概念及其使用进行反思性的历史回顾,足以说明它在当时的法国很少被使用,直到“二战”之后,这一概念才兴起,部分因为“文化”和“文明”在实质和意识形态上的紧张关系。但并不是说现在被归为“物质文化”的东西在法国社会科学中被忽略了,相反,只要想想涂尔干的图腾概念(见后文),或者莫斯对于生产、消费过程的总体观(狭义的“技术”),以及他对日常物品和实践的社会性、象征性维度富有见地的洞识,都可以看出法国社会科学对此的重视。