第十二篇 技艺与技术(1941/1948)

正如莫斯本人,心理学家Ignace Meyerson也迫于维希政权的通敌法律而辞去了其学术职务。他跑到图卢兹避难,并于1941年在那儿组织了一个学术讨论会,在心理学和历史学中探讨工作和技艺。讨论会也得益于L.Febvre、A.Lalande、G.Friedmann和其他人的协助。但由于旅行受到限制,加上身体欠佳,莫斯未能亲自出席,而是提交了这篇文章。莫斯似乎已经意识到这将是他最后的学术陈述:故除了综合和更新他长期持有的关于技艺和技术的观点以外,他还谈及这些研究的目的和前景。他对“心理技术学”的最初评论,以及对计划与协调的近乎乌托邦式的最终言语都反映出,即便是身处乱世,他对人性和人类创造力仍持有一贯的信心。

要使对技艺的探讨有意义,首要有必要明确其涵义。事实上,现在有一门研究技艺的科学,即技术学。但技术学在法国却没有得到应有的重视。这点在这里值得强调,特别是因为今天这个关于心理学和历史学的讨论是由心理学会组织的。可以说,关于心理学的这些问题,法国的研究是领先于其他国家的。将心理学应用于对技艺的研究,尤其是对雇佣工人和技师的研究是与我同辈的人都有目共睹的创新。这一创新有赖于Binet、Simon、Victor Henri,随后Pieron也参与其中,然后是Meyerson和Lahy,以及后来其他人持续有效地推动。

其间,“心理技术学”的研究在美国变得完善并在各地得到发展。直到1914年战后,这一研究才重新在法国繁荣起来。尤其是在巴黎,许多重要措施都赢得了可观而且确实是根本性的成果。目前所展开的关于技艺的心理学研究与特定的历史时期以及这些技艺的性质是相对应的,这一点很清楚。虽然现在关于技艺研究的这个方面有其法国学术渊源,但研究技艺的总体科学的发展情况并不如此。此方面也就是技术学,它只是整个技术研究科学的一部分。显而易见,目前对技艺进行的心理学意义上的研究仅仅是历史中的一个时段,同时这样的研究也反映技艺的本质所在。

技术学作为一门科学在其他国家发达得多。它理应声称研究所有技艺,包括自人类起源以来一直到今天的整个技术生活。技术学是关于这个主题所有研究的基础和顶点。因此,“心理技术学”只是关于各种技艺的一种技艺,然而它却预设了关于技艺这个一般性主题的深入而全面的知识基础。

首先,有必要确定技术学的具体地位,已经产生的成效和业已获得的成果,以及在何种程度上它是任何关于人类研究的根本——这些研究包括对人类心灵的研究和对人类社会的研究,其中涉及所研究社会的经济、历史、人们赖以生存的土地,最后还包括心智。在法国没有开设关于技术学的常规课程(据我所知,只有一门授课,而且是非常基础性的,只是观察所谓原始或者他群的一些技艺),但我们在此对其避而不谈并不是因为这个原因。

事实上,关于技术的科学是在德国建立的,因为德国对技艺的历史性和科学性研究颇有偏好。它仍然保持其在所有技术进步领域的前沿地位,还有美国。实际上,这门科学是由伟大的理论家、数学家、工程师、机械技术专家Franz Reuleaux开创的。当时普鲁士的领导们当即响应他的倡导,由他引导在柏林开办了第一批高级技术学院(Technische Hochschulen)。这些学院与大学是同一级别,并且其所授予的学位(Dipl.Ing.)也相当于博士学位。学院的各个专门的部授予不同的学位,但各个部都必须讲授技术学的一般研究——其理论和历史。这也就奠定了关于技艺研究很自然的基础,我们在此能很好的认识到这一点。

然而在法国,即便是在我们最杰出的科学研究所里,即便是在我们辉煌和仍然显赫的法国文艺学院,技术学都不能与关于工艺(métiers)的一般理论相提并论。在圣—日耳曼—昂莱市的国家古代博物馆,我那颇令人惋惜的兄长兼同事亨利·于贝尔曾设置了“火星室”,致力于石器时代的比较艺术和民族学研究:目前,这间房子已经废弃了。在民族学研究所的帮助下,我们在人类博物馆已经取得了可观的进展,但这样说亦稍有谦逊之嫌。维也纳博物馆、牛津大学的皮特·里弗斯博物馆和哥特堡的诺登舍尔德博物馆从许多方面来说都比我们占据更佳的地理位置。

在法国,对工艺的理论,或者对其进行历史的、地理的、经济的和政治的描述,学者们通过不同的方式展开研究,但最后都是徒劳。我们甚至都未能坚守工业中那些普遍历史的传统,这一传统由像Becquerel和Louis Figuier之类的人详细描述过。不管他们的叙述多么像逸闻趣事,但对年轻人甚至是孩子们都是富有启发意义的。我舅舅涂尔干叫我阅读这些作品。我以前的老师Alfred Espinas便是一例。他在波尔多讲过一课是关于这类问题的,那堂课我记忆深刻。他的《技术的起源》(Les ongines de la technologie)一书仍然值得一读。然而他并没有充分发展他的这些想法,也没有足够广泛和深入推进这方面的研究。

简单的评述将表明已经存在的研究方式,以及其前景何在。假设我们中的一些人或许并不了解大量的已知事实。曾几何时,所谓的纯科学和哲学被诟病为辨证且乏善可陈,相对于它们来说,技艺和技师是相当时髦的。因此有必要在对技术的思想赞颂一番之前,了解它是什么。

首先是定义:我们称“技艺”为行动和活动的整体,一般来说其大部分都是手工的。这个整体是被组织起来的,传统的,通过协作达成共识的物理的、化学的或者有机的目标。这个定义旨在排除对宗教和美学领域的技艺的考虑,尽管其行为通常也是传统的,甚至是技术性的,但其目的通常不是纯粹物质性的,而且其方式即便与技艺有重叠之处,也与其有所区别。例如,火的仪式便是可以控制火的技艺。

这种审视技艺的方式允许我们对其分类,并为我们提供了一个比较的目录。在这个目录里,我们现在仍然称劳动力、艺术和工艺(traveaux,arts et métiers)。因此,即使在谈到一位搞纯粹艺术的画家时,我们指的是这位画家的工艺。这种分类使我们能够区分技术的不同部分。

首先是描述性技术,即指:

(1)对材料进行历史的和地理的分类,如工具、器具、机器;后两个已有分析和汇编。

(2)对材料进行生理学和心理学上的研究,包括其使用的方式、图片、分析,等等。

(3)对材料按照所属社会的行业体系进行组织,如食物、狩猎、捕鱼、烹饪、储藏、服装、交通,以及包括一般的和具体的运用,等等。

至于对技艺的物质展开初步研究,则必须强调研究这些技艺的功能,它们之间的相互关联,所占比例及在社会生活中的位置。

这些最后命名的研究则导向其他研究。它们便于我们确定各行业的性质、比例、变化、使用情况和效果,以及其在社会体制中的价值。这些具体的分析确实引导我们朝向更一般的考虑。它们使提出不同的行业分类成为可能。更重要的是,它们使我们能够根据各种行业对不同的社会进行分类。

由此引出一般性考虑的第三种秩序。越来越多的学者(民族学家、人类学家、社会学家,等等)都高度重视对存在相似行业的各种社会进行比较。他们相信能够证实诸如此类的行业之间的相互借鉴,其他行业分布的地区,甚至包括分布的历史分层。这些都是史前史学家已经提出的。有些谨慎甚至非常谨慎的学者,像美国的学者,仅仅记录事实,并不时通过这些事实来推论历史。其他并不如此严谨的学者则试图通过技艺的历史构建整个人类史。在这一点上他们走得很远,如他们将刚果的一个石器时代归于文明的一个时段,当时的继承权是按女性传承的。

尽管这些方法走得有些远,但如果应用恰当,丝毫不减损其正当性。甚至论及就我们所知的最原始的社会,自Boucher de Perthes以来,区分社会的最好方法就是通过技艺来区分。甚至技艺功能的繁衍和保持都是历时性的。北京猿人能用火煮食物,这就是他们属于人类的确凿证据。我们不知道他们是否会用语言交谈,但这很可能表明他们会延续某种保存火种的方式。

我自己曾经提出一些关于身体的技艺及其功能的观点。例如,游泳的技术多种多样,进而允许我们借以将所有的文明分类。因为工具本身和使用它们的方式的区别都是无穷尽的,故所有技艺都涉及具体的特定文明。因此,说技艺在本质上就是全人类的同时,它们也就是各个社会环境的特征。

倘若说到人类技巧(homo faber)这个概念,我知道有些人会觉得这些东西有些神秘。但Henri Bergson对于创造和技术性的看法正好相反。他认为人类的创造都始于非人创造的物质,人们只是去适应和改变这些物质,通过共同努力这些物质被同化了,持续而且到处都是新贡献助长着这种共同的努力。按惯常的观点,即“艺术是人与自然的相乘”(Ars homo additus naturae),这一说法相较于艺术来说甚至更适用于工艺美术。正是通过物质属性的渗透,工艺美术出现了,工匠和实业家们得以谋生,工业和多种文明尤其是文明自身得到发展。

从另一个角度看对技艺的研究——技术学——显得更为重要,即考察其与科学的关系。科学可谓同时是技术的结果和原因。事实上,今天绝大多数人都越来越多地从事此类职业。而且将更多时间花在了这项工作上。社会则确保和增加了这项工作的传统中有价值的东西。甚至是科学,尤其是今天令人叹为观止的科学已经变成技艺的一个必需因素、一种手段。我们能通过任何一个无线电设备中都有的技术“听见”和“看见”电子或者离子。现在一位精密工程师能操作瞄准线,识读微分尺,这些在以前都是天文学家们的特权。飞行员所看的地图跟过去不一样了,同时能看到从山顶到海底的地方。这些在我们年轻的时候是无法想象的。19世纪对科学和手工艺术的盛赞甚至更适合于20世纪,此时对生产的兴奋感还没有消失。有些机器确实物美质优,还有外观炫目的汽车,以及由机器制造出来的极佳的工艺品。这项工作中颇有乐趣,就在于其精准的计算、制作的完善和批量化生产。所用的机器都是按精确的图样和精密的设计图造出来的,造出来之后用来连续地生产更为精确、巨大或者微小的各种机器。这些机器本身再用来生产其他东西。在这永无尽头的链条中,各项都只是其中一环。这就是我们目前正经历着的状况,而且这种状况还没有结束。

如果我们进行补充,即现今哪怕是最初级的技艺,如跟食物生产有关的技艺(对此我们略有所知)正整合进工业化图示的一些大型齿轮中;如果我们留意到被有些人错误理解为政治经济一部分的“产业经济”正变为每一个社会的生活中,甚至是社会与社会之间的关系中(代用品等)最根本的带动装置,我们才能开始估量技艺对精神(esprit)的发展所做出的巨大贡献。

因此,既然在遥远的过去,那些在离北京不远的周口店山洞里穴居的中国猿人即北京猿人(据我们所知的最早期人种)能至少保存火种,就说明技艺的存在及其在传统上的永存曾经就是人的属性的确实标志。的确有一套明确的对人的分类,即基于人们的技艺、机器、工业、发明所产生的分类。这一过程中就关照了精神、科学、力量、技巧和他们文明的伟大之处。

我们并无褒贬之意。对集体生活比技艺有更多需要探讨的东西,然而诸如此类的技艺的主导性在于,在人类的特定阶段,它们正是为各个国族正名的特征。优秀的“比较文学学者”André-Georges Haudricourt在《博物学家杂志》(Revue de naturalists)上发表过一篇很好的文章,文中他向我们描述了最好的驾驭牛和马的技术如何在全亚洲慢慢传播开来。在这一事例上亚洲始终显示出其优越性,而且在其他许多事例上它也依然是个典范。

我们甚至可以按量化的说法来说明这些问题。在法国申请并获准的专利在别的地方受到认可的数量,可比那些德国和英国的专利,尤其是美国的,数量要少得多得多。在这方面的确是唯美国马首是瞻。甚至科学本身也越来越变得技术化和受到技术的影响。许多最纯粹的相关研究都有即时的应用。大家都知道放射现象。我们现在能够保存和浓缩中子,也许很快我们就可以看到对它们的开发。电子显微镜现在能一百万倍地放大物体,那么拍摄原子就将成为可能,进而对其进行观察和测试。科学—技术的相互关系构成的圈越来越大,但同时也越来越紧密。

剩下的就是控制这个挣脱束缚的魔鬼了。然而危险或许被放大了。我们应该不偏不倚地探讨道德、法律、武力、金钱、货币储备或者证券交易。所有这些都不如未来留给我们的种种可能性重要。现代、未来是属于那种大公司里的研究和发展部门的。这些研究部门必须与统计的和经济的机构有最为密切的联系,因为所有产业都不可能独自存在,而是需要与许多种科学,与个人或者公共的严格调控的经济体发生关系。现在各式各样的行动计划并不只是风尚而已,而是必需。更好的是各种技艺已经独立出来了;它们都在自己的分类中占有一席之地,不再仅仅囿于兴趣和发明的可喜意外或幸运的冒险,而显得摇摆不定。技艺参与到前计划项目中;在这些项目中,庞大的建筑中摆放着巨大的机器,用来制造其他物品。反过来,也就产生了进一步的力量或者精细的机器。每一环都相互依赖,并且无法避免要按照详细的计划书生产产品。这些计划书就如同旧时实验室的产品一样有约束力。

但对这些项目的整体进行协调并不能靠运气。技艺在其经济基础上,混合了劳动力、大自然中被社会侵占的那些部分、每一项的正当权利——所有这些都环环相扣。今后,会出现个人勾勒出宏伟计划的轮廓,即所谓的计划化,这在一些国家已经出现了。我对受此灵感的François Simiand仍然记忆犹新,他在上一场战争中协助了军备部的Albert Thomas,核算世界范围内的数据以及国家的军事和民用需求,进而决定什么是可能的,什么是毫无价值的。把这叫做战时经济是正确的,当时采用的方法在战时是必需的,但不管是战时还是和平年代,这些方法都已经取得了进步。

论及某一个计划就是在论及某一群人、一个国族、一个文明的活动,就是前所未有的更好探讨道德、真理、效率、用处和善行。将物质和精神,实业和理念对立起来是毫无益处的。在我们这个时代,工具的力量就是思想的力量,对工具的运用包含道德和才智。

(彭菡萏 译)

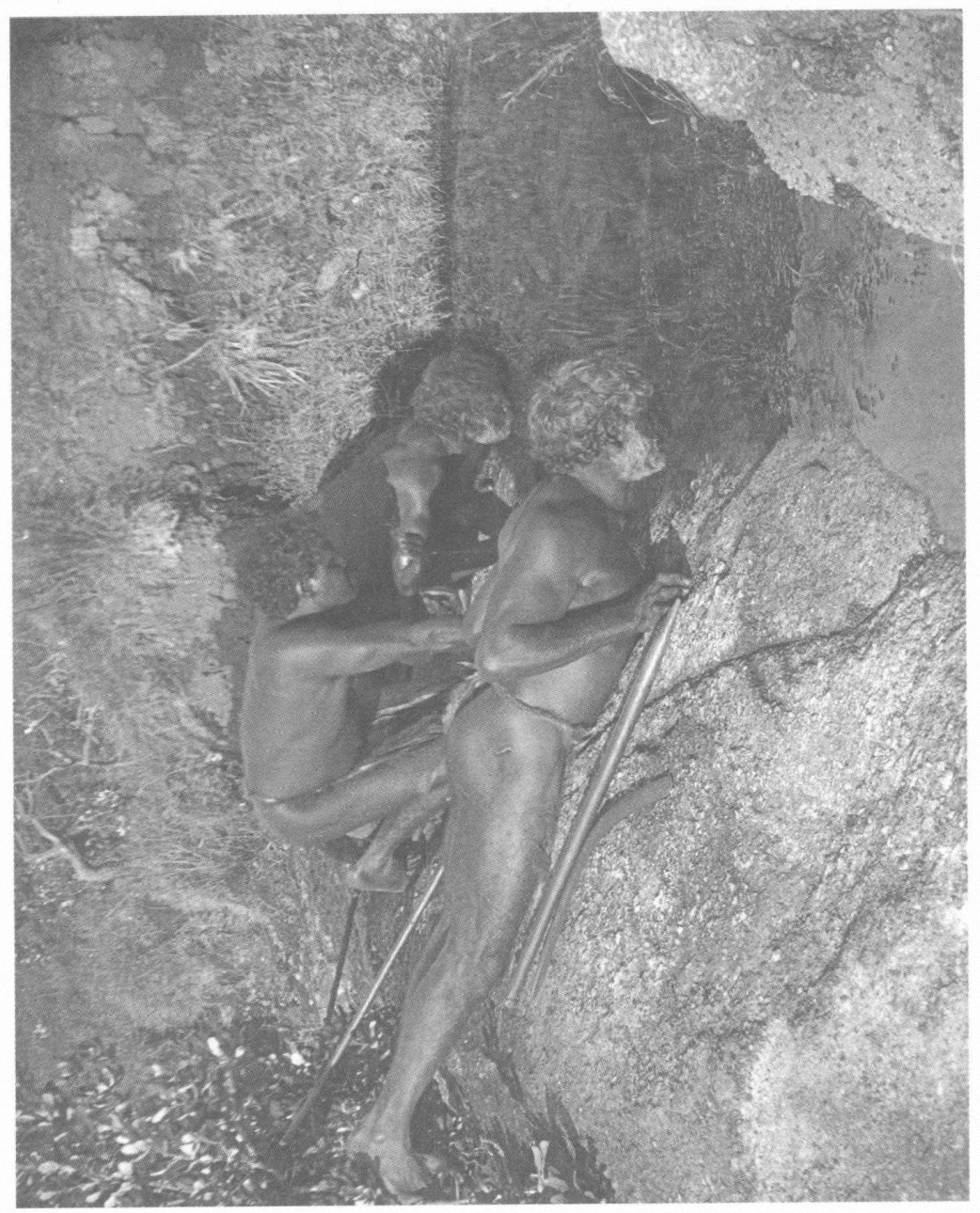

Mounted Haddon藏品,澳大利亚新南威尔士,ACH1,p.17,“喝水”。对于一个物理的、机械的或化学的目的的持续适应(例如我们喝水),是诉诸一系列相互配合的行为,对个体而言,这种相互配合的行为,并不仅仅是他自身的行为,而是通过所受的教育,他所属的并在其中占有一席之地的社会赋予他的。(莫斯,第九篇)

[1]莫斯:“技艺与技术”,载《心理学杂志》,71~78页,1948年第41期。——英译者:J.R.Redding