我的父母和开远甜藠头

王文勋

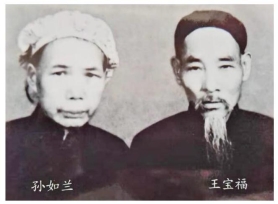

我的父亲王宝福、母亲孙如兰倾注毕生心血,同甘共苦,创制了开远蜚声中外的名特产品甜藠头和杂果酒。产品饮誉海内外,甜藠头有“久食龙肝不知味,馋涎只为甜藠头”“碗中有颗甜藠头,胃口顿开食欲增”之美誉。

开远甜藠头是云南省著名的特产,创始于1914年。藠头又叫“薤(xiè)”,被誉为“菜中灵芝”,为多年生草本百合科植物的地下鳞茎,叶细长,开紫色小花,成熟的藠头个大肥厚,洁白晶莹,辛香嫩糯,含糖、蛋白质、钙、磷、铁、胡萝卜素、维生素C等多种营养物质,是药食同源的植物,民间有“餐前饭后食六颗,不打郎中门前过”之说,是烹调佐料和佐餐佳品。开远甜藠头精选开远高寒山区出产的鲜藠头,辅以精选的蔗糖、辣椒、白酒等辅料,经乳酸发酵、土坛保鲜等工序腌制而成,产品颗粒整齐、金黄发亮、香气浓郁、鲜嫩脆糯,酸甜爽口。食之能增食欲、助消化、解疫气、健脾胃,广受人们喜爱。

◇我的父亲母亲(王文勋 提供)

我的父母创办的百年老字号“源永利”商号,就是开远甜藠头、杂果酒的正宗源头。父亲王宝福为人勤俭朴实、寡言多思、事必躬亲、勇于创新。甜藠头产生自父亲的一次远行。有一天,他到开远东山寻找酒药,路过阿沙黑一带,口渴难耐,就拔山地里的生藠头嚼食解渴,发现了这里的藠头晶莹如玉,皮脆肉糯,味回甜而少辛辣。父亲如获至宝,琢磨着腌制后长期保存或销售。于是,父亲遍访山区藠头产地,并与我母亲共同研究用料比例和加工技艺,经反复琢磨,多次试验,我的父母最终以阿沙黑藠头为原料,加入开远本地土法榨熬的红糖(后选用上等竹园红砂糖)、西山牛角辣椒、磨黑食盐,配以适量的白酒,精心加工,腌制成酸甜可口、脆糯相宜、橙黄悦目的甜藠头。为便于携带和保存,甜藠头采用小陶罐包装,用西山“花子洞”的黄土和成泥巴封口,商标上印有“如兰监制”字样以辨真伪,成为开远甜藠头的标志性产品。

我的父母潜心研究十余载,推出酒醋类产品共计有“七酒八醋”,“七酒”即杂果酒、寿春酒、陈年梅酒、状元红酒、竹叶青酒、玫瑰升酒、白莲升酒;“八醋”即特等艳醋、陈麸古醋、水晶明醋、普通市醋、特等麸醋、普通麸醋、果醋、醋精。寿春酒高雅别致,一滴在口,清香四溢;特等艳醋对咽喉炎症有特效,外擦患部即能消肿止痛;以石榴、葡萄等多种果汁和高粱酒为主原料,色泽红艳,汁稠凝重,果香回甜,酒味清醇的杂果酒,更是“七酒”之冠。

◇开远甜蕌头(李镭 摄)

我的父母以诚信赢天下,视诚信为生命。有一次,一位家人把一批未加工到位的果酒售出,父亲得知后,平时蔼然可亲的父亲对这位家人勃然发怒道:“这是绝自己的路。”他立即将这批售出的果酒追回,他做生意童叟无欺,对老弱病残给予特别的关照。父亲屡诫家人:“要以货真价实取信于人,饿死不倒牌,饿死事小,失信事大。”他苦心经营,精心保质,薄利多销,使“源永利”的杂果酒和甜藠头赢得了社会的信誉,以质量求生存,以诚信赢市场,饮誉海内外。

“源永利”商号一直经营到国家实行酒类专卖时停业。1956年,开远甜藠头等产品在公私合营改造中纳入开远酱菜厂生产经营。父亲的开远甜藠头配方和制作工艺得以继承和发扬,并逐步发展成为开远酱菜厂的拳头产品。当时凭着滇越铁路枢纽等有利条件,开远甜蕌头畅销全国各地以及越南、新加坡、印度尼西亚等东南亚国家。

开远甜藠头作为云南省名特食品,一直以外观圆润鲜艳、金黄悦目,食之甜脆适口、细糯无渣而深得人们喜爱。甜藠头经常和过桥米线相伴在各种级别的餐桌上出现,甜藠头成为云南人到全国各地区经常携带的送礼佳品。

二十世纪八十年代以后,开远甜藠头根据国家商标管理需要,注册商标为“泸江”牌。泸江牌甜藠头因其独特的工艺和口味,除了畅销云南市场外,还远销湖南、江西、湖北、福建、广西、贵州等各地市,出口到日本、韩国、新加坡等国以及美国西海岸,被日本誉为“珍珠玉藠头”,成为开远市第一个创汇产品。曾在1987年11月12日《云南日报》的《红河州各族人民的光荣》栏目中(红河州30周年州庆),介绍红河州饮誉海内外的六大名特产品,其中有两大名特产品甜藠头、杂果酒出自开远。

为适应消费需求,开远在坚持传统工艺和配方的基础上,实行半机械化生产,并采用小型陶罐、玻璃瓶、小塑料袋等包装投放市场。二十世纪八十年代,泸江牌甜藠头曾三次荣获“云南省优质产品”称号;1990年荣获“商业部优质产品”称号,获“中国妇女、儿童用品四十年博览会”铜奖;1997年荣获“云南省消费者喜爱产品”称号;开远甜藠头制作工艺于2017年入选云南省第四批非物质文化遗产保护项目。