二 分阶段整理

(一)土改的基础和背景

1.土改前的家庭基本情况

(1)人口情况

我叫张宝泉,生于1936年7月15日,出生在辽宁省丹东市。土地改革之前我家里有父母、哥哥和三个妹妹,当时还有一个太爷,八十四岁去世了。父母当时都是农民,种地的。哥哥念了一年书。土地改革以前我家在丹东市开小旅店做点小买卖。在市里那时候年收入也不好。我这个家庭老家是在农村,先搬到城市里去,在城市住了一段时间,然后又搬回来农村。在丹东市的这段时间生活还是不错,由于日本人开始侵略中国,丹东市便不能够居住。爷爷是农会的会长,相当于现在农业局的局长,是比较大的官职。但最后我爷爷却被日本人杀害,所以在城市就住不下去就搬回到农村。我1950年开始读书,上过三年半的学,年轻时候参加过务农。

(2)劳动力情况

父亲身体不好,基本丧失一半的劳动力,干不了重活。在土地改革之前主要靠我和哥哥。所以说我很小时候就参加劳动,哥哥比我大一岁,我们俩一起干农活分担家务,所以当时的劳动力也够家里维持生活用的。家里面的负担也挺重,我还有一个太爷,八十岁左右,太爷当时身体不错,不过八十四岁就去世了。土地改革之前我在家干活,土地改革以后才上的学。

2.土改前的家庭经济情况

土地改革前我家种地,家里土地改革之前没有地,土地改革后有的地。我家的收入来源是在丹东市开个小旅店。我家的经济状况在市里那时候年收入也不好,当时生活维持不下去才搬到农村,搬到农村之后租别人的地种,也没有养鸡养鸭或者其他的收入。

生活的开销主要就是吃喝,那时候没菜没钱,但没有借过债。解放前后那时候在家也没有上学,所以就没有学费。

3.土改前的土地经营情况

土地改革之前基本没有大的灾害,也就是说收入基本上可以维持生活。水涝灾也都是小事,没什么大影响。冬天也没有农作物,这也不影响,不存在什么冻坏粮食。种玉米、大豆、水稻,收成可以维持生活,具体也就三四百斤。有三头牛、一个车,牛是当时土地改革分的。农忙的时候都是自个干,顶多找亲戚邻居帮忙,放牛也是自己放的。

农忙的时候有换工的情况,有的时候可以换牲畜换农具,主要是和邻居亲戚换。基本上都是女工和女工换,男工和男工换,很少有男工换女工的情况。不管吃饭,也不给钱,就是相互相帮忙白干活,工具都是自带的。也有请工,大部分都是亲属之间,也是农忙那几天,也有请过雇工前前后后给点粮食,不管饭,就是中午干完活回家吃,然后下午再回来干,工具都是自带的。当时有参加过生产小组,邻居之间农忙的时候用工多,互相之间你给我干我给你干,有六七户,大约是五三年五二年左右,就是农忙季节十天左右,耕地的时候把牲畜都拉出来,然后大家分散,就是耕地的耕地,播种的播种,施肥的施肥,形成一条龙。以后就是逐渐演变成互助组,然后就是合作化。

4.土改前的社会交往情况

我家与其他农民的关系还是不错,平常都在一起干活,互相帮忙。也没有互相之间闹矛盾。当时也年轻,小的时候做弹弓玩,有和邻居小孩一块玩射箭弹弓。再就是冬天有冰的时候去滑冰,那时候才十几岁,和小伙伴一起玩还挺开心的。也没怎么和村长打过交道,家庭也没有什么事需要找村长帮忙的。父母有事出去不在家也拜托亲戚邻居什么的帮忙照顾一下小孩。

富裕户和村里普通农户家生活基本上穷富都差不多。平时和邻居一起干活之外还会下象棋,我家周围小孩七八户,也不少,春节过年也挺热闹,互相串门拜年。

5.土改前的土地观念

(1)对土地的愿望

我的父母可能也没有想过,因为我这个家庭情况比较特殊,老家是在农村,赶到以后是搬到城市里去,在城市住了一段时间,然后又搬回来农村。在丹东市的这段时间生活还是不错的,再后来日本人侵略东北,爷爷被日本人杀害,所以在城市就住不下去就搬回到农村。

(2)对土改的反应

那时候小,我才十二三岁,对土地改革还不是那么在意,不是很理解为什么要土地改革。等再大一点的时候只想着一心一意当一个好的农民,这就是我的想法。所以说当时在农活务农方面都尽力做到最好,合作化以后受到了党的教育,理解了要置身于农村的建设,解决农民和国家粮食问题,因为合作化以后农民的种粮问题是个大事,农民要是种不好粮吃不饱,那么这将是一个损失,所以要想尽一切办法解决缺粮的问题,这在农民的意识上将会起到一个大的作用。

(二)土改的过程和经历

1.访贫问苦,扎根串连

(1)工作队进村

1949年解放后工作队进村,人也不多,我记得最早的是从山东转来一个,叫王昭明当时就他一个人操办这些,来了就开始土改,成立公社剿匪,就干这两样。最后因公殉职,因剿匪牺牲。

(2)土改宣传

当时开了宣传土改政策的会议,计算各户的财产有多少。土地改革村里设立农会,父亲算是文化人,所以参加了农会,在农会里是负责写写算算分田的一个工作人员。我父亲参加的社会活动比较多,主要就是在农会里分田和打土豪,从1953年开始,干了二三年。

(3)成立农会

各村都建立农会,但是那时候不叫村里的农会,只算是一种组织机构,因为农会的主要任务就是打土豪分田地,所以1953年镇压反革命以后才定的是村农会,以前就叫农会,工作队管农会,农会的事情都是工作队指导的。

2.划分阶级成分

(1)土改成分

我家的成分是贫农,是农会决定的。至于说认不认同也不是个人说了算的,还是听他们的,那时候也有相应的政策,多少算贫农多少算富农,我觉得按政策分还是合理的。

(2)成分划分

土地改革成分是评议出来的,就是农会、工作队的人一起评议的,标准就是按土地,不外租地,也不雇工这样的就是中农;没有土地得租别人的地种,这样的就是贫农;土地多的就属于富农和地主。另外,不只是看土地多少,还要看房产和剥削情况,还要看是否雇过工。一看雇工,二是看土地,雇工雇得多,土地也多肯定就算地主,一般得三五个常年在那干活,还有就是看他们的表现,对这些租他地的佃户怎么样,刻不刻薄。

(3)划分结果

划分了一次,地主的话一个村来讲也就是十户八户的,富农也不多,和地主差不多,也是十来户,中农就比较多,二十来户,贫农多能有三百多户,没有雇农。至于说对这些地主的看法就是有的可恨有的不可恨,刻薄对人家的自然就可恨,还容易引起民愤,所以说不能欺压老百姓,那些平和对人的,只是雇几个工干点活的,这就不是很可恨。有一些恶霸的地主就招人恨,这样的人在土地改革中打死不少。

3.挖苦根,斗地主

(1)挖苦根

土地改革召开过批斗大会和公审大会,都是村农会组织的,参加的就是群众,然后进行批斗。参加诉苦大会的基本上都是贫农,就是那些受压迫最累最苦的农民。很少算剥削账的,算也算不清。开批斗会就是揭发地主的,老人没去,是父母去的。也有暗地里给地主说好话的,但是很少,公审大会批斗大会上没有,没人敢替他们求情。

(2)斗地主

地主基本上都会被批斗,当时打死的能有三五个,两三次才批斗完。有殴打地主,猝死的都是打死的,通过召开批斗大会,通过大会决定打谁,然后贫农们一起,基本上地主都会被打。

4.没收和分配土地、财产

(1)没收土地和财产

就是农会先开个会,然后商量着先去哪个地主家分财产,然后到家里分。没收完再分,是农会负责。我父亲负责其中的统计,记账帮着分割地。地主还是听农会的,但是不服从单个人。不过当时地主也不敢反抗,也没有权力反驳。

(2)分配土地和财产

按人头分的人口多地就多。那时候分地按等级分的,一级地、二级地。农民好地多的话就少给分点地,好地少的话就多给分点地。好田大家分到的都是不一样数量的。不同成分的人之间分到土地的情况略有差异。我家分了三十来亩地,基本上都是中田。我们村分的大部分的好地都被汤山城镇的分走给别的村,剩下的都是山脚偏僻的地方分给我们。那些地质量上基本都差不多,都是可以耕种的。我家当时没有分到农具,只分到三头牛。别人家也分到了牛马什么的都有,数量也不一定,有的时候还几家分一头牛。马当时分得少,大部分都是牛。农具的话别人家有,就是那些车、犁、耙那些东西。有的户没有房子就把地主的房子分给他们,但这种的很少,地主的闲房也很少。

(3)分配土地的过程

先挑最困难的那户分,一点点往上。工作队和参加农会的那些人通过在农会事先研究出方案,然后基干民兵去执行分财产。分完地之后插个牌子定个标就算分好,边分地边定界边插标这种的,牌子是木匠拿木头做的。

基本没有干部在分配财产的时候做出贪污或是不公平的事情,因为有围观的群众。

5.土改复查

土地改革是1949年结束的,后来进行了土地复查,其实这个过程也没有什么大的变化。还是工作队做主,那个时候还有村农会。没有查漏网地主,坏的地主在当时都被铲除掉,再说当时我们大家都在那看着,不可能会有漏网地主的。记不清有没有进行查田定产。没有发放土地证,也没有复查时被查出来划错成分的。

交公粮倒是有,当时交的都不多,对自己家的生活都没有大影响,负担也不大,对公粮也没什么要求,我们那时候一般都是交玉米。

(三)土改的结果和影响

1.土改后的土地经营情况

土地改革之后我和哥哥还有母亲都能干活。玉米、大豆和土地改革之前一样,花生也多少能种点,再有时候就种点高粱。产量不太高,一亩地就三四百斤。基本上和土改前都差不多,都赶不上现在,当时也没有化肥就靠农家肥,所以说普遍都不太好。当时在家还做了个土二胡,就是竹筒在中间弄几个眼儿再上几个弦。土改之后村里农户的生活差距也不是很大,都差不了多少。当时和几户就是和我周围邻居亲戚能有个七八户,短期的互相之间工换工,算是个生产小组。

2.土改后的家庭生活情况

(1)自家生活变化

土地改革之后自家种地的工具变多,吃饭方面也越来越好。土地改革后家里的生活压力也有,最主要的生活压力就是来源于父母,父母也变老,身体不如以前硬朗,几乎是常年有病,医药费花得多,也需要照顾他们,这可能算是压力。要说生活的变化,变化就是可以生活自足,有一定的收入,生活稳定,能过得起年,杀得起猪。地也变多,干活更起劲,吃得也比以前多,还能吃得饱。

(2)收入变化

土地改革之后作物一年的收成为一亩地三四百斤,三十来亩就是一万斤左右,反正是够家里人吃。除去交的公粮还能余下一点可以卖掉,所以说还是够维持生活的。而且以前都是租别人的地租的也少,收成肯定也少,吃的也不一定能吃好,干活可能也没有太多精力。土地改革之后分到地,自然干活干得更有劲头,而且地多粮食多,自然就能吃得饱,这样生活就会越来越好,种地热情肯定更高。变化就是可以自足,有一定的收入,生活更稳定,能过的起年,杀得起猪。地也变多,干活更起劲,吃得也比以前多。

3.土改后的社会交往情况

(1)农户关系

土地改革以后,我家和互助组那几户关系挺好。土地改革前什么样的关系改革后就什么样,没有因为土地改革互相闹掰。过年时候互相拜年串门,蒸年糕,包包子吃饺子,有时候也能杀猪,有糖吃,生活还是挺好的。和那些有钱人关系都还行,没什么变化。村民们关系最明显的变化应该是心更齐,比以前更团结。而且大家都很听政府的话,我们都觉得很满意。

(2)村户关系

土地改革后我家和村长的关系还是不错的,因为哥哥比我大一岁,他入团入党了,在当时村里是很少有人入团入党的,所以哥哥经常和村里干部打交道,村长很照顾我家,关系都特别好。

贫农一般就和雇农和中农关系好,因为平时都一起干农活的经常交往,肯定能说上不少话,富农和地主好,他们比较有钱,也不会跟贫农有什么来往,最多雇你干点活。但总体来说,地主富农和贫农们之间的关系还是比较柔和,不是那么激烈的,没有刻意地疏远他们,就还是正常的交往,因为不久之后搞了合作化,这样就一起干活,所以说也没什么太激烈的碰撞。打地主那时候虽然和地主有矛盾,但还能正常生活。

4.土改后的观念变化情况

(1)土地观

分到地心情还是不错。心里的一块大石头总算是落地,可以不用租别人的地,更加有安全感,对赚钱的愿望更强烈,生活也在慢慢变好。种自己的地感觉格外开心。分地的话按照等级地和人头来分的基本上一样,挺合理的,对老人家也没什么影响,就是多分到了点地。土改分的地是救命地,这地拿到了心里是稳的,有的是安全感,并且可以用它来维持生活的。土地承包分到的地,那时候大家生活都好起来,有的都去外边打工,或者有钱的都搬到城里,这时候分到的地只是起到了辅助作用。但这两种地都给农民们有了生活的保障,还是有相似之处的。

对于国民党“反攻大陆”的传言,这个事听说过,但在我们这个地区没有什么影响。

(2)人际观

当时也没什么身份地位,过的都是很平常的日子。自己地位一般,不好不差,不过还是解放后的地位要高一些的,生活好了自信心就有。不敢说是比那些富农地主,肯定是比土地改革前更好,社会地位提高,有了立足点,最起码不受地主压迫。村子有倒是有变化,风气挺好的,大家都很团结,也没有仗势欺人,贪污腐败都没沾,总体来说还是不错的。我觉得不只是同一阶级,我觉得不同阶级的也可以成为一家人。

(3)社会观

年轻的时候在农活务农方面我都尽力做到最好,合作化以后受到了党的教育,理解了要置身于农村的建设,解决农民和国家粮食问题,因为合作化以后农民的种粮问题是个大事,农民要是种不好粮吃不饱饭,那么这将是一个损失,所以要想尽一切办法解决缺粮的问题,这在农民的意识上将会起到一个大的作用。所以在合作化以后,我在生产队当队长,在村里参加务农大赛,付出的精力和心血有很多,想尽力把这个农村缺粮的问题让它有所缓解,但事实是很长一段时间没有彻底解决掉这个问题,粮食产量并没有很大的提高。这就涉及到邓小平上台以后改革开放,这才把农民缺粮问题解决,这样的话农民的吃粮问题就不用发愁了,能够温饱了。我这一生也没有对国家对共产党作出什么贡献,就是想解决农民的吃饭问题,看来还是需要党的支持。农民种地缺粮这事来看,本身作为一个农民来讲觉得这就是一个大事情,农民吃不饱穿不暖种不了地,这种事情是不能存在的。依靠党的政策还有国家的科技发展,才能让我们农民解决了温饱问题,让农民过上好的生活,很感谢国家感谢党!

(4)土改观

土地改革时最深的印象就是从山东下来一个领导——王昭明。在石庵村遇到土匪,他因公殉职,为了剿匪牺牲,那时候正赶上打土豪分田地的时候,可能也是被当时的地主出卖。这个人就埋在当时的汤山城的山顶上,每到纪念日的时候学校都会组织学生去看望这个为改革牺牲流血的第一人。东北解放以后,国家就派了大批的干部到东北来组织农民进行土改,因为山东是老区,所以来这的领导大部分都是山东的,但论土改和剿匪的话还是数王昭明的功劳最大。

5.土改对农业集体化的影响

(1)生产资料入社

土地改革后五六年开始搞的互助组,搞了一二年,属于长期的,然后就合作化。五八年、五九年是初级社,六〇年以后就是高级社就是人民公社。后来农业集体化加入了初级社和高级社,自不自愿实质上当时就是一个潮流,大家都交,没什么愿不愿意的。

(2)对集体化的认识

我觉得还是个人的效率高,因为是自己的地会更关心一点,想尽一切办法把这地给照顾好,还有就是还可以调动全家老老少少一起上阵,这样来看可以避免合作化时有的人出工不一定出力的情况。集体化没有个人干活精细,因为农作物你只有给它精心的照料,它才会给你回报,就是长得更加茁壮,以说集体化给不了这样的一个条件,达不到这样的理想程度,所以还是个人耕种的比较好一些。

集体化对于农业生产发展也有它一定的好处的,但个人还是觉得集体化弊大于利的。土地改革分的地都白搞这种感觉倒是没有,不管是自己的土地还是集体的土地都看作是自己的土地,但是大家普遍都有这种心理,就是:不是自己的地就不用关心,是自己的地就一定要好好种。所以说集体化和个人耕种对农业的投入就不一样。

口述调查小记

一

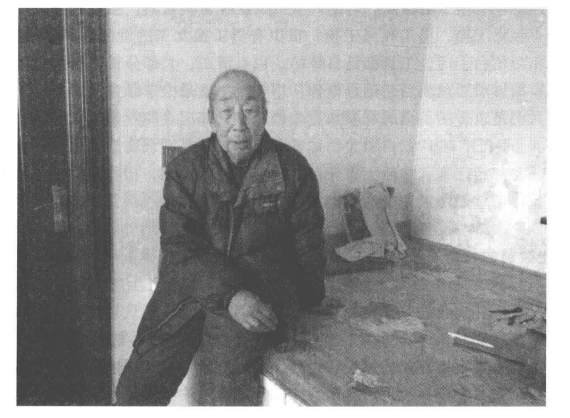

在报名参加了寒假“百村观察”调研活动后,我对这次活动做了充分的准备。2018年1月28日,我首先联系了之前长期居住在龙泉村的姥姥和姥爷,向他们询问了龙泉村的情况,并初步了解了符合我们调研要求的老人们。之后我又将老人们的基本情况打听了一下,比如土改时的成分、现在的年龄、方不方便登门拜访以及老人们的身体情况等,姥姥、姥爷给我提供了很多信息,给了我极大的帮助。我首先筛选出了三位老人,分别是王吉贵、赵桂芝、张宝泉老人。因为他们大多是贫农而且比较好说话,土改时也不是知识分子、军人或者商人,都是经历过土改的人,最重要的是身体硬朗、思维清晰。后来姥姥又给我打电话说龙泉村有两位百岁老人,可能对我有更大的帮助,但他们的成分都是富农,可能不太愿意接受拜访。尽管不太容易,我也想去试一试,万一他们同意了呢。

二

2018年1月29日早上八点,我动身去往龙泉村进行调研,首先去了姥姥说的那两位百岁老人那里,但两位老人似乎不太愿意配合,说是自己的成分是富农,而且回忆起来比较痛苦,大概的意思就是不愿意接受口述史的采访。一上午的劝说都没有争取到老人家的同意,我觉得还是得尊重老人家的意见,便在爸爸和姥姥的陪同下去往下一家。接下来采访的这一家是张宝泉老人,刚进老人家门我就觉得有点紧张,而且即使是之前打好招呼了进去的时候还是会有一些尴尬。我微笑着向老人解释了我的来历,然后跟他以聊天的方式开始了我的采访,通过交谈我了解到,张宝泉老人是1936年出生的,老人本是辽宁省丹东市出生的,父母当时的工作也挺不错,爷爷也是一个小干部,后来爷爷被日本人杀害了,在城里生活不下去了,所以父亲带着他和母亲来到了乡下,也就是现在的龙泉村。说到这里的时候,老人抑制不住内心的悲痛,潸然泪下,我急忙想办法转移了话题,怕老人情绪失控。老人说那时他们的成分属于贫农,他们一家仅能靠种田维持生活,日子过得挺苦的。那时候他十四岁读的书,读了三年半,土改的时候父亲是在农会里当过类似会计的职位,任期两年。之后我们又聊了很多关于土地改革的事,老人也很健谈,慢慢地我们就熟悉起来了,聊得也很开心。

2018年1月30日一早我就赶紧坐车去往王吉贵和赵桂芝家进行访问。通过交谈我了解到,王吉贵于阴历1938年九月十九日出生在辽宁省丹东市振安区龙泉村,在1948年也就是十岁的时候上的学,上了六年学还留级了一年,因为成绩不好。他的父母都是农民,家中生活贫苦,只靠种田来勉强维持生活。解放前家里也有一点地,是租地主的,土地改革时还小,家里有五口人,有一个姐姐和一个妹妹,姐姐十四岁,他十二岁,妹妹才一岁。

下午到傍晚采访的是赵桂芝老人,老人1936年10月出生于辽宁省丹东市振安区刘家河,后随丈夫住到龙泉村。土改时因家中人口众多以及山多开荒地,所以当时被划分为富农。土改前后家中除了父亲母亲外还有三个姐姐、两个哥哥、三个妹妹,一共十一口人,但老人说有两个妹妹不是土改的时候生的。大哥当时十六七岁,老人当时是十岁。老人的父母在当时都是农民。老人的父亲在1949年当过木材公司职员,母亲一直在家干农活。老人1950年开始读书,上过六年学,1956年毕业。跟赵桂芝老人交谈明显轻松一些,聊天也很愉快,只是因为老人当时成分是富农,也不敢说太多关于土改的事,但基本的问题我都问清楚了。

一天的任务完成了,送出了我的纪念品,然后前往住处歇息,整理搜集的资料,联系到了下一个老人王金堂,准备明天的拜访。

三

2018年1月31日一早我就前往王金堂老人的住处。有了前几次的经验,我明显熟练了很多,老人也很配合,而且这次有老人的老伴在旁边帮忙回忆。老人1935年12月出于辽宁省丹东市振安区龙泉村,1949年开始读书,上过三年学,后因父亲去世,十七岁便开始和长辈下地干活。老人有一段回忆特别有意思:他二舅和他父亲带他去看打土豪分田地,他母亲不让,说:“你们别下去打那些地主什么的,别害怕让孩子吓着了什么的,吓着了怎么办啊?”那时候他二舅说:“不要紧不要紧,我扯着孩子。”然后他们就下去了,就在当时那个学校那儿,农民会那些妇女带着两三个人就在底下喊:“打倒恶霸地主,铲除坏蛋不要!”然后把那些地主拽过来,就在学校大门口那里,一棒子就削死了。要是不喊这个口号,那就是大伙批斗一下就拉倒了,这事就算过去了。

老人讲得绘声绘色,老人的老伴也特别给力,在旁边帮我翻译,时不时还会给我提供一些补充细节。中间有好几次有外人打扰,打断了我和老人的思路,这一点等我下次有机会访问老人的时候要想办法避免。

四

这一次的调研让我感觉特别有意义,我以前都没有和老人进行这么长时间的交流,而且一听老人们讲以前的事就很烦,不爱听;此次经历让我体会到了和老人交谈也不是那么困难的事,我也可以做到和老人交流得很好,所以我内心很高兴,感觉这个假期没有白费,很充实。

特别是当我发现我还有一些问题细节没有问到的时候,我就在想一定是我之前做的工作还不够细致,才会导致让我再重新去这几位老人家里麻烦他们,如果下次还有这样的任务,我一定要更加注重细节,争取一次就完成。整理文字资料的时候,都是自己听着录音一字一句打上去的,对于这次的任务我分外地认真仔细,没有借助外在的人力或是软件。

【注释】

[1]此处疑为老人记忆有误。

[2]当地对合作社的一种叫法。

[3]合作化土地还要再分配,这是其他讲述人没有提到的,此处存疑。