研究环境话语

在环境研究中,话语有多种表现形式,从一个为制度实践内部的行动提供路标的“故事线”(哈杰,1995)到一个使环境运动组织的实践成为可能的社会运动“框架”(布鲁,2000),再到一个围绕语词、意象、概念和实践而建立起来的环境“修辞”[迈尔森(Myerson)和莱丁(Rydin),1996]。

赫恩德和布朗(1996)为环境话语的分析条理化提供了一个基础性探索。他们的“环境话语修辞模型”由三个圈构成,每个圈占据一个三角形的一角。位于三角形顶端的是他们所谓的“规制话语”,是由那些负责决策和制定环境政策的权力机构散布的。在这里,自然被视为一种资源。位于三角形右下角的是“科学话语”,在这里,自然是一个通过科学方法建构起来的认知对象。政策制定者通常将其决策建立在科学话语的基础上,特别依赖技术性的数据和专家的证言。最后,在三角形左下角,与科学话语正相对的是“诗意话语”,这种话语以种种强调自然的美丽、灵性和情感力量的描述为基础。自然写作(nature writing)就是这样一个例子。赫恩德和布朗强调,这三种强大的环境话语并不是相互排斥的、纯粹的,相反,它们最后往往搅在一起。既然如此,我们能够找到的最多是一些“主导趋势”(12页)。

另一个对环境话语进行分类的尝试是布鲁(2000)对美国环境运动的话语框架所进行的分类。布鲁根据环境哲学文献和他对美国环境主义历史的仔细解读,提出了九种独特的话语:不言而喻的命运(正是对自然资源的利用和开发才赋予环境以价值,否则它是没有价值的);野生动植物管理(对生态系统的科学管理能够保证用于狩猎等休闲目的的动植物种群的稳定);保育(应该从功利的角度对自然资源进行技术性管理);保存(必须保护野生状态和野生物免受人类的侵犯,因为它们具有内在的精神和美学价值);改良环境主义(出于人类健康的原因,生态系统必须得到保护);深层生态学(必须保持地球上生命的多样性,因为这种多样性有其内在价值);环境正义(生态问题是深层社会不平等的反映和产物);生态女性主义(对生态系统的虐待反映了男性的统治及其对自然节律的迟钝);生态神学(人类有保存和保护自然的义务,因为它是神创造的)。布鲁认为,这样一种话语上的多重性已经导致美国环境运动的支离破碎,阻碍环境运动用一个统一的声音向智慧的全国听众说话。每个话语框架的拥护者都“在一个相互不理解和猜疑的过程中”(273页)互不答理。就像施耐伯格和他的追随者(见第2章)一样,布鲁总结说,没有真正的结构性改变,就不会有有意义的环境行动。只要有关环境的话语继续掩盖环境恶化的社会根源,阻碍人们提倡一个内在一致的环境公益,有意义的环境运动就不可能发生。

第三个明确使用类型学方法的是J.德赖塞克的著作——《地球政治学:环境话语》(Politics of the Earth:Environmental Discourses)(2005)。在该书中,德赖塞克区分了四种主要话语:生存主义、环境问题解决、可持续性和绿色激进主义。他把这四种话语按两个维度组织起来:务实的/漫想的、改良的/激进的。“务实的”(prosaic)是指要求采取行动,但不指望出现一个新型的社会;漫想的则抛弃了那些长期处于统治地位的工业主义话语并寻求解决以往的困境和改善经济与环境的关系。这两个维度都可以是改良的(只是对现状进行调整)或激进的(要求政治经济结构的彻底变革)。根据这个分类,问题解决话语属于务实的/改良的;生存主义话语属于务实的/激进的;可持续性话语属于漫想的/改良的;绿色激进主义话语属于漫想的/激进的。这四种类型中的每一种都还可以细分。比如环境问题解决话语有三种形式:行政理性主义、民主实用主义和经济理性主义;而可持续性话语则有两种意味:可持续发展和生态现代化。总的来说,这样一种分类的做法是有用的,尽管在经验层次上,它要求分析者对于什么是漫想的,什么是激进的,什么又不是等问题做出带有歧视性意味的判断。

当然,还有其他很多书和论文对环境话语做了讨论但没有给出一个分类。在这方面,最为有名的是两个关于特殊“政策”话语的讨论:M.哈杰(1995)仔细地分析了20世纪80年代和90年代英国和荷兰关于酸雨的生态现代化话语的社会建构;K.利蒂芬(K.Litfill,1994)则描述了20世纪80年代关于全球臭氧层耗竭的国际话语的变化。基林斯沃斯(Killingwoth)和帕默(Palmer)(1996)关于“大劫难”环境话语的论文横跨的时间段上起20世纪60年代R.卡森《寂静的春天》一书的发表,下迄最近关于全球变暖和气候变化的争论。(https://www.daowen.com)

最近,C.卡尔霍恩(C.Calhoun,2004)指出了一种关于“复杂紧急状态”的话语。卡尔霍恩告诉我们,紧急状态话语是国际事务的核心,现在已经成为用于指称导致人类苦难的种种灾难、冲突和处境的首选词汇。通过这个词,那些逐步发展的、可以预测的、持续的事件及其交互作用被有条理地组织为一种“爆发性的、不可预测的和短暂的”“危机”。卡尔霍恩说,这就是“一个话语形成过程,这个过程既塑造着我们关于世界的意识,又塑造着我们对社会问题进行可能的干涉的决定”(376页)。

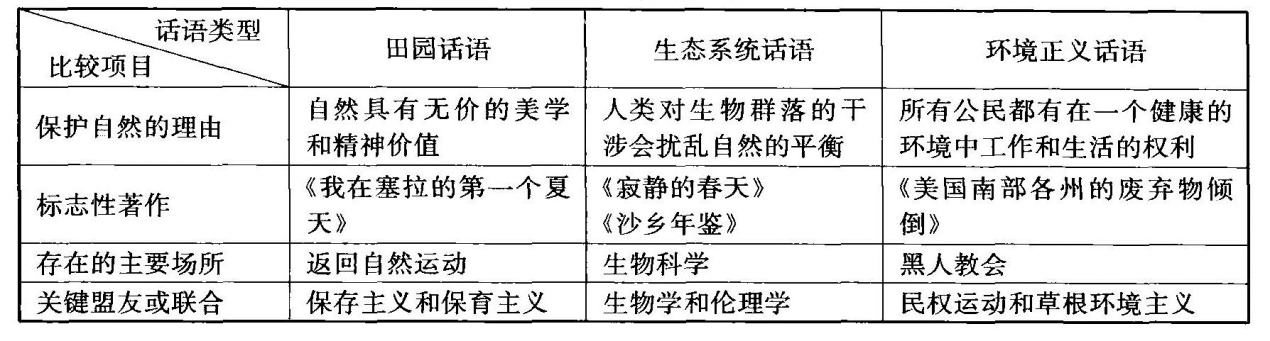

在以往这些研究的基础上,在本章,我提出了自己的分类法(见表3—1)。与布鲁的九个话语框架一样,这里所提出的三种环境话语(田园的、生态的和环境正义)大致有一个历史顺序,因为在环境运动的不同历史阶段,它们先后处于显要地位。与赫恩德和布朗的模型一样,三个话语相互区别的特征是,它们为环境行动提供了不同的主导“动机”或“正当理由”。[1]

表3—1 20世纪主要环境话语的类型

首先,我将描述20世纪早期田园话语——如果用赫恩德和布朗的术语,应该是“诗意话语”——的出现。与其他三种话语相比,田园话语的巅峰出现在20世纪70年代现代环境运动兴起以前。不过,19世纪末20世纪初的自然保护运动也是“环境主义的先锋”(基林斯沃斯和帕默,1996:43,注4),并显著地影响了当前的观念和看法。