1728年

到了1728年9月,马若瑟收到了傅尔蒙的回音。在此后的日子里,马若瑟给傅尔蒙写了10封信。

我们将从10月3日的那封信开始研究,尽管另有一封写于9月7日稍早一些的信。从形式上来说,10月3日的信札是一个系列回复的序曲,当返回欧洲的船只还停靠在港口时,马若瑟就开始撰写这些信札了。

1728年10月3日的信札(关于我已经寄回罗马的新论文)

阁下:

我十分高兴地告诉您我已经收到您的两个包裹,一个来自勒·佩尔蒂埃·德·福尔先生(M.Le Peletier des Forts),另一个来自拉贝·拉格埃先生(M.L'abbé Raguet)。我多希望能收到您长达40页的信啊!我担心它已经寄丢了——真是令人伤心!只有您才能把信札的内容再现给我,我相信您一定会这么做的。[2]

整个9月我都在撰写一篇论文,以证明中国人不是无神论者。请相信我平实的言辞,如果您收到了我刚完成的论文,您就会对我所述说的事实更加信服。

但是,周遭的人们如此可怕地威胁我们,因而我不敢直接把文章寄给您,不过我非常信任您的谨慎、友谊和好意。

接着,马若瑟向他的朋友倾诉他的敌人对他所进行的突然而又毁灭性的攻击。

1725年12月,在返程的法国航船上,马若瑟写给傅尔蒙的信被私拆了。随军教士拆阅了马若瑟致布列加神父的论文,“其中有大量令您满意的内容”。

随军教士花了一整夜的时间来全文誊写论文,随后他从中摘写了一些不公平且可笑的要点。当船到达法国时,站在他那一边的朋友们检查了论文,而后带给了驻巴黎的教廷大使。因此,没有任何征兆,传信部命令我们的总会长将我从中国召回。我已经收到了有关的信息,但召回信还没接到。

从我的和其他类似的召回中可以看出,很明显,如果没有法王仁慈的庇护,我们将会被迫一个接一个地离开。为了表明所有传教士的无辜,如果我能肯定只有我一人会受此折磨,对于折磨我将欣然接受;但我担心的是传信部会把所有的人都召回——这样的恐惧打断了我的思路……[3]

从1710年开始,罗马教廷禁止我们撰写任何有关中国问题的东西,无论是持赞成还是持反对的态度,我们已经保持沉默了18年。然而,难道开口说出真相是如此可怕的罪行吗?难道替真理和无辜辩护确实应被压制吗?我深信您能理解我的困境,但事实远比我告诉您的糟糕。只要我们还被这样的绳索束缚而无法挣脱,我就不可能向您展示过去30年中我一直在发掘的那些深埋的宝藏。

随即马若瑟向傅尔蒙求教一个为人长期争论的问题,即汉语里对“God”的正确表述,不过他显然并不是真的对此感兴趣,这其实是一个很容易解决的问题。

要是传信部直截了当地告诉我们可以自由地向中国人宣讲说中国古籍的作者们所说的“天”和“上帝”就是基督教中所言的“God”就好了,但我们却不得不使用“天主”这样的说法,因为这已经成为了习惯。我们这么说有点“棘手”,聪慧的中国人会嘲笑这种说法……

对我们来说,不管怎样,那都是我们对救赎中国民众所做的努力。这些问题是如此重要,只要传信部接到关于这些问题的报告,我相信传信部将会听从我们的意见。但问题是我去向谁提出关于这些问题的疑问呢?如果我们很严肃地要求传信部允许我们揭示中国人不是无神论者的真相,这也许会触犯他们。

有时,我会产生这样的感觉,那就是我们完全不应该去要求获得展示真相的许可。然而如果我们不这样做,而是直接开始撰写如同定论的东西——即基督教会将会很高兴地看到,欧洲的无神论者再也不能从杰出的中国人的无神论中获得支持其自由思想的论点。这种做法马上就会遭致反对,甚至我们会被指控为违反撰写有关中国问题的规定。

我希望您能告诉我,如何才能解除这种我无法摆脱的顾虑——因为一个传教士不仅要在上帝面前是纯洁无瑕的,而且也必须以同样的面貌出现在他的同胞眼里。如果您能帮助我,我会把所有关于“至圣”那些令人惊叹和鼓舞的证据寄给您,它们都是我从《易经》这部书中发现的。

我期待着那快乐的一天,我把新的论文寄给德·弗雷蒙(R.P.de Fremont),他是中国传教任务的代理人,隶属位于圣安托尼路的发愿机构。您可以请求他至少让您读一下我的论文。在这篇文章中,为了不使神圣的传信部震怒,您将看到我在开头和结尾处所做的无数的预防措施。您也可以看到我应您的要求摘录的中文文段,我相信您的中文功底足以欣赏那么长的篇章。

我还有一件别的事情,可我不想在这封信中有所触及。也许您需要把我的信拿给旁人看,所以我不愿在这里写任何会妨碍您那样做的东西。

又及:经过深思熟虑,我还是决定现在不把那篇说明中国人不是无神论者的论文寄往巴黎,而是寄往罗马。我很肯定,论文将被转交给弗雷蒙神父,我已请求他把论文拿给你。[4]

我随信附上一份鲁耶先生(Mr.Rouillot)所写的荒谬的摘要以及我对此的回应。

这些材料将在“马若瑟的索隐学理论”一章中进行讨论。

1728年9月的信札(关于书籍的引用及象形文字)

这封信里提到了傅尔蒙回信中的两处批评。第一处批评是关于引文的。[5]

在马若瑟1725年给布列加神父的论文中,他引用了一些中文的文段,本应当指出所用章节的出处,马若瑟却说,中国人不这样做,比如朱熹就这样写道:“《易经》云……”“因为不像詹森主义者[6]乱用《圣经》和圣奥古斯丁(St.Augustine)的理论那样,中国人对误用篡改他们的‘经’及注释家们的作品毫无兴趣。从中国作家的作品中所引用的内容通常都不会有错,而我已使自己习惯了他们的做法。现在让我去查找那些单独引用的文段是很困难的,而且会花费不少时间。不过,我会按正确的方法做,因为您告诉我这样有助于揭示真理。”

在这里,马若瑟插入了一篇小文章,内容是解说那些他认为是真正经典的古“经”之间的区别,如《易经》、《尚书》、《诗经》和“四书”的部分章节。

在谈到《论语》的章节时,马若瑟有机会来强调《易经》的杰出性,他引用了孔子的一段话,孔子说如果自己有更多的时间来学习《易经》[7],他就不会再犯下大错。[8]

在信中这部分的结尾,马若瑟建议用字母索引来整理这些著作各个章节的篇目及一些重要的字典——非常奇怪的是其中也包括了《说文解字》一书。

最后,他增加了一个有趣的部分,即从有名的注解本中所能找到的书籍里摘录了许多引文。现在我们能做的就是标明这些引文出现在注解本的何处。“这不像在法国,想要找到它们在原书的出处是非常困难的。我花了20年的时间去寻找它们,却没有成功。”

这一事实在“致布列加神父的论文”中非常明显,马若瑟从大量书籍中摘录的引文都是从别的书中引用来的。

所有的一切都是为了取悦他在巴黎的博学的朋友。第二处批评是对马若瑟来说一个非常重要的问题。

傅尔蒙曾给马若瑟写信,谈到“一篇关于汉字的简要论文不能给予学者以深刻的印象”。在马若瑟的回信中,他第一次试图就这一问题同傅尔蒙展开争论,而我们可以在他后来的信札中发现他多次重申这一点。

马若瑟通过当面引用傅尔蒙自己的话,以这种非常私人的方式开始了他的争辩。

如果说中国的象形文字不能给学者以深刻印象,那么某个人曾经用美妙和正确的语言描述过“汉字的组合是人类最高尚的成就;没有任何物理学的系统能像汉字那样堪比完美”——这个人一定不是那些学者中的一个。

他说,事实是这种关于汉字的武断的论文是没用的。我们不要想当然地认为自己关于汉字的研究就是正确的,除非它们已经达到能让一个中国学者立刻接受的程度。

为了证明自己的观点,马若瑟首先举出了两个例子,反对对《说文解字》的解释。

每个中国人,无论他对这本字典怀有多么大的热情,他都会承认我是对的。

这句话并无任何奇怪之处,然而话锋一转,他迅速地插入了他的索隐学推测,解释起“善”这个字。根据《说文解字》,“善”字的古代字体是“![]() ”。“不管怎样,这个象形字给我们展示的是‘羊’在两个‘言’字的中间。”在“善”字所在的这一部,马若瑟告诉读者“詳”的意思是《旧约》中的先知在羔羊说话之前(spoke of lamb)到来,而“

”。“不管怎样,这个象形字给我们展示的是‘羊’在两个‘言’字的中间。”在“善”字所在的这一部,马若瑟告诉读者“詳”的意思是《旧约》中的先知在羔羊说话之前(spoke of lamb)到来,而“ ”则意味着羔羊说话,即耶稣基督对我们说话。

”则意味着羔羊说话,即耶稣基督对我们说话。

我们已经向中国人说明我们神圣的奥秘,然而他们尚不能相信,如果我们将汉字的秘密告诉他们,他们一定会景仰的,并会得出这样的结论:只有在耶稣基督降临之前所说的关于他的一切以及基督降临之后他所说的一切才能被称作“至善”。中国人能明白这些道理,特别是因为他们可以用自己的眼睛看到这个美妙的象形字唯一可被接受的解释。

我们还将了解到《说文解字》这部字典更多的内容,马若瑟认为它是继“经”之后最为重要的中文著作。这封信中所举出的例子已经说明他是多么仔细地用这本古老的书籍来解决问题的。有时候马若瑟也会反对书中的一些说法,但他接受大多数的论说,“作者所说的一切完全来自于古老的传统,而非自己的臆度”。马若瑟继续沿着自己的索隐学思路进行论述。

他说,事实上,我们能在这些古老的中文经典著作中找到绝大部分我们神圣的奥秘,它们多半都写于大洪水时期之前。“即使所有的这些书在中国都消失了,汉字本身就足以说明谁创造了它们,谁就告知了我们所有的奥秘……”

马若瑟补充说,根据必然实行的这一研究方式,为了汉字的研究,某些规则必须遵循。它们被包含在“六书”系统之中——马若瑟说这一系统的历史跟汉字一样久远。我们将在《六书实义》一节中继续探讨这一话题。

在这封给人深刻印象的信的结尾处,马若瑟回归了傅尔蒙关于汉字是非常优秀的主张。

我希望您很快就会不仅仅说“这是人类最高贵的成就”,而且我们已发现的这些高贵和神圣的真理是人类自己无法放到汉字里的。上帝一定引导了那个创造汉字的人,为的是把他降生之后启示给人类的第一个真理传递给最遥远地方的子孙后代。

马若瑟的绝大部分信札都包含了类似的论证。在这里引用它们是为了让读者对他的索隐学思想和他表述自己思想的方式有所了解。正如此前提到的那样,在我们研究他的别的信札时,这些讨论将被略去,而会和那些出现在其他著作中类似的论述一起放到“马若瑟的索隐学理论”一章中去进行研究。

1728年10月16日的信札(中国书籍的目录)

当我在阅读您给我的书目时,我非常高兴地看到法国最杰出的院士之一正在尽全力学习汉语,他比不少传教士为了在中国宣扬基督宗教而学习汉语还要努力。

顺便说一句,我发现您用毛笔写的汉字比用鹅毛笔写的要粗犷雄浑。请接受我寄给您的小礼物:文房四宝——笔、墨、纸、砚。

您是从何处查到这些书名的?编辑一份书目是比较容易的,可是去找到并买下它们却另当别论。

40年来,人们为康熙皇帝四处寻书献书,但我不能确定他们是否已经找到了所有的书籍。同您一样,我自己也十分乐意丰富我的藏书。不管怎样,让我们有所期待吧。我们应当将范围限定在了解最重要的书籍上,并获取那些最急需的书籍。接下来,我会为你整理一个目录,把这些书籍分成12类。

结果这份目录成了差不多是马若瑟个人藏书的一份书目。通过书目,我们发现马若瑟如同一个书籍收集者和藏书爱好者,欣赏着那些装帧和印刷精美的书籍,并告诉他在巴黎的朋友自己为此付出的代价。同时,他作为一个读者,不仅阅读了那些哲学书籍,也阅读了当时流行的小说和戏剧。

马若瑟显然醉心于写作这封信,而傅尔蒙对这封信的研究也许远比其他的信札要深得多。

下面是关于这封生动的信札的一个简要的总结,附有一些评注。

1.在第一类里,马若瑟谈论的是关于“经”的集注,特别是关于《易经》、《诗经》和《尚书》这几本重要的经典。古老的集注是在唐代编纂的“十三经”里被发现的。新的集注印刷于宋代和宋代以后,在这些集注中,他提到了一部最近出版的巨著《新刊经解》,有60本之多。他说他花了30两白银来购买这套印刷精美的书籍,并解释说1两相当于1盎司白银(1盎司=30克)。另外还有8部“值得购买”的集注,其中有《日讲》和一部新的关于《易经》的集注,康熙皇帝赐名为《周易折中》。

2.马若瑟在这一类里介绍的是著名的汇编类书籍,如元代马端临的《文献通考》,这本书被欧洲第一代汉学家所用,并为他们所推崇。[9]

马若瑟也谈到了有名的《古文渊鉴》,这部中国文学选集收录了从汉代到明代的那些备受尊崇的作家的作品,1685年在康熙皇帝的资助下出版。这本书至今仍在中国的高中和欧洲的汉学系里使用。在这里,马若瑟提到了欧阳修的《醉翁亭记》,这篇文章及译文出现在他的《汉语札记》一书里。

马若瑟说他在广州发现了一套罕见的文集,其中包括“竹简”——“一种由神话传说构成的年表,与它的名气不符”。

3.除了“经”之外,最古老也最引人入胜的著作当数“道藏”中的藏书。在这个巨大的宝库中,可以发现为数众多的文章,这在别处难以得到。

这份宝藏在皇宫里刻印,并严格控制在四名特别任命的官员手里。当皇帝希望赠送礼物(如给外国使节)时,他会下令在木制刻版上印刷一些。只有在这种时候,这几位官员才有机会弄到几份额外的复制品,秘密地卖掉——售价高达720两……这些文章应当成为法王图书馆的点缀品。[10]

马若瑟并未将这套书称为道家经典,“道”对于他而言,不只是指道家的著作。

4.不过在第四类里,马若瑟提到了一类作者,“如果一个人尽力去找”的话,可以找到他们的作品:《老子》、《庄子》、《淮南子》和《吕氏春秋》——“所有作者的文风都非常雅致,而且在其作品中随处可见古老的传统……”我们绝对应该拥有这些作品。

5.许多哲学家和诗人的那些不太重要的作品集已经出现在了很多版本中。如同在别处一样,马若瑟在此也赞扬了欧阳修的思想和风格。“他常常写作与‘经’有关的文章,是中国最好的文学评论家之一,文风属于相当高雅的那种。”马若瑟还在这一类中谈到了王阳明的文章,批评了朱熹对《大学》的理解。

6.马若瑟在这一类里谈到了中国的诗歌。杜甫和李白非常出色,但古老的“楚辞”则更为出色。不过,应该用一些好的注解本来阅读“楚辞”。

戏曲和小说中的诗歌及韵诗与希腊的讽刺诗相类似,但这些诗句总是隐含着象征意义。(绝大部分都选自《山海经》)最后,马若瑟还加上了一篇关于中国韵律学的小文章。

7.“如果您想了解现代汉语的情况——宋代的哲学家,他们思索着世界,您一定要有48卷的《性理大全》。”这是著名的理学家的选集,最早于1415年出版。[11]

这些作品通篇都在谈道德,但区别于一般中国人的特征是,他们从对宇宙的沉思中,从心之动中推断出了无限的象征符号。他们从《易经》中学会了这种思考的方式。

8.马若瑟谈到熟知各个年代的名人是十分必要的。他提到了不少传记,其中有《列女传》,由“一个不错的作者”刘向编撰。

9.在这里,我们发现了一长段关于许多中国史书的论述,历史是根据作者开始讲述其故事的时间顺序来排列的——罗泌由“盘古”开始,“话说第一个人类……”。被誉为“中国历史之父”的司马迁,则从黄帝开始讲述历史……司马光的巨著《资治通鉴》却只回溯至了周威烈王。马若瑟倾向于最后一个观点,即周威烈王之前的历史是不确定的。马若瑟还拿早期的作者开玩笑,比如用罗泌的话来说,他认为孔子死于2276000年或2259860年,甚至可以说是在盘古之后的96061740年[12]。

尽管如此,马若瑟对罗泌仍十分感兴趣。马若瑟谈到,这个与司马光同时代的宋代作家,将那些伟大的史学家所摒弃的材料收集起来,并辑录汇总。这一点能从罗泌的书名《路史》中得到印证。尽管这本书主要讲的是中国历史上的“英雄时代”,但该书仍不失为一本好书。马若瑟自己就有一套该书16卷的版本。“如果中国人能对古风更感兴趣的话,这部杰作应该可以用更大更好的汉字来印刷。”

马若瑟补充说他一直都在研究许多关于神话时代的书籍,特别是罗泌的书。“我已经研究了黄帝时代,正试图继续研究至司马光的时代。”在两年以后(1730年10月11日)的一封信里,马若瑟寄给傅尔蒙自己写的《远古中国的年表》的第一部分,并答应如果可能的话,会把后面的内容随后寄出。这就是50年后发表在《书经》(Le Chou-King)上的论文。

关于王朝的历史,马若瑟只提到了“二十四史”,明代的版本,有50套或者50书匣之多——至少需要40两银子……我们从《汉语札记》的第一页得知马若瑟对这类史书不感兴趣。

10.戏剧和小说。马若瑟提到了不少在戏院上演的戏剧,还有一本名叫《元人百种》的合集——“这本书值得拥有”。

他还说中国有很多小说,其中的佼佼者当数《水浒传》。不过,应该买的是金圣叹的批注本,1644年出版,共75卷。在其他版本中还有增添的章节,这就如同一个人想要为《埃涅伊德》(Eneid)[13]续写第13本书一样。也有一些人喜欢《西游记》,但《水浒传》更为精彩。(https://www.daowen.com)

“还有一些小部头的历史小说,只有16章或20章,以一种生动、优美而又适宜的方式写作而成。”[14]马若瑟列举了6部小说的名字,其中前4部同我们在《汉语札记》里见到的一样。

11.这一类里包括的是字典。

“中国人有各种各样的字典,标价也各不相同。如果一个人希望知道一个字的各种意思,那可以看最近的《康熙字典》。在这本字典中的绝大部分字早已出现在字典《正字通》里面。在《康熙字典》中,《正字通》里所有关于汉字研究的学问都被删去了,但这没什么关系,因为《正字通》的作者对于那些研究中出现的问题并不是一个好的裁决者。字典《品字笺》比较不错。要了解双音词,我们需要《佩文韵府》,它非常仔细地按照《康熙字典》中的顺序来进行编纂。要了解汉字的不同字体,有《篆字汇》,可是如果一个人不熟悉字典《说文解字》的话,那么《篆字汇》对他不会有太大作用。《说文解字》的作者许慎是词源学的鼻祖——比《说文解字》更早的书都已不存在。书中汉字刻印时的排列顺序已经不是许慎原来的顺序,而且这部书有太多的版本和各种集注,因此文本的准确性就很难确定。书中有晦涩难解的地方,并且很多处都已遭人篡改。许玄和许锴两兄弟最早为《说文解字》作注,因此,他们的注往往为人所引用。明代的赵凡夫是为《说文解字》作注的作者中最重要的一位。他的集注被称作《长笺》,有100卷之多。他用了很长的篇幅来论述‘六书’,可是由于他将其阐释得太过透彻,反而未能领会其中的奥妙。如果我们相信他,也许会让我们迷失方向。我有他的这本书,不过已由一位研究《说文解字》长达60年的中国人亲笔修订过。这是我的私人财富,在中国没有别的人有!”这个中国人正是刘凝。

12.这一部分更像是一个附录。——马若瑟对他在上述类别中未被包括的一些书籍进行了简短的评述。但在这之前,他写道:“我谈到的大部分书籍都已包括在您寄给我的书目中。不过,我也找到了一些不重要的书籍,其中有不少属于我前面提到的类别,有些很难找到,还有一些我并不了解。”

他所说的作品中包括《国语》、《三国演义》(“这的确是一部小说”),著名的药物学著作《本草纲目》,以及《大清律例》——大清国的刑法法典。

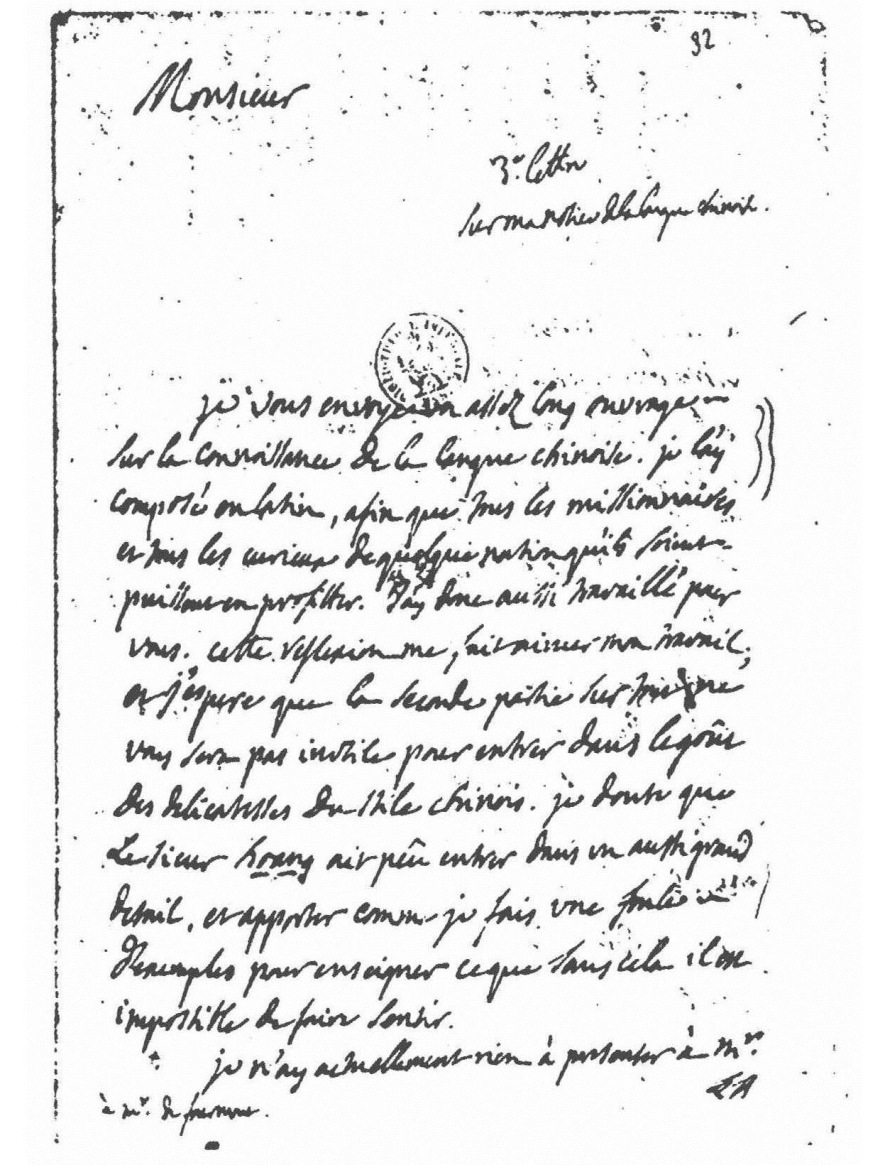

马若瑟1728年10月20日写给傅尔蒙的信件首页,告诉傅尔蒙《汉语札记》一书正在寄给他的途中。

《汉语札记》扉页,第一版,1831年。

最后,如同他不止一次地在其他信札中所说的那样,马若瑟告诉傅尔蒙他现在把书寄出来了。在这里,他告知他的朋友,他在20年前用中文写的一本小书《圣若瑟演述》[15],已于去年在北京出版。

我真希望我能为您买到我给您提及的那些书籍,但我相信如果是王室图书馆想要这些书的话,您能找到一些途径得到它们。

对我们来说,现在来看这封信,犹如我们一直在参观一个博学的,但却非正统的学者所展示的自己图书馆里的宝藏。

这封信里没有任何索隐学的特征。

1728年10月20日的信(《汉语札记》出版说明)

这封简短的信函可以看成是《汉语札记》的扉页,马若瑟恳请傅尔蒙能帮忙使该书得以出版。

马若瑟并没提到他是何时完成这部作品的,也没提到自己是如何写作这部作品的。他说明自己写作该书既为了便于后来的传教士使用,也为欧洲学者特别是傅尔蒙所写。马若瑟使用了“象征的学问”的说法,似乎在暗示《汉语札记》教授的不仅仅是如何理解和使用中国的语言。我们将从书中看到事实确实如此。以下是该信的全文:

我给您寄出一本比较长的作品,内容是关于对中国语言的理解。我用拉丁文写成,为的是让所有的传教士和所有有兴趣的人无论国籍,都能使用它,都能从中受益。因此我也是为您而作,而且这样的想法尤使我热爱我的工作。特别是书的第二部分,我希望您可以通过它欣赏到中文文风的优美。

我不清楚黄嘉略先生是否能这样详细地,像我这样举出众多例子来教授汉语——教汉语没有别的方法!

此刻,我没有比《汉语札记》更有价值的东西来呈给比尼昂教士大人。如果大人允许我出版这部带有献给他的题词的作品,我确信公众一定会接受的。

为了文学的荣耀,我会希望我能永生不朽。不过,如果您收到这个包裹时,我已离开了人世,我愿将这本书呈给您所在的著名的皇家科学院。我把它留给您,如果您真的爱我,我就无须多言,您会答应我的请求,但这不仅仅是我的请求。您会帮助所有在将来把自己奉献给对中国人的救赎的那些人;您会促使您的同事和朋友像您一样学习中国的书籍,让他们精通象征的学问。这是一门最古老而又最年轻的学问,也是在所有的学问当中最有意思但最为人所忽略的学问。

我相信我对您的请求不会使您遭致麻烦。您手中已有汉字,而我觉得出版商将不需要只为了成本而印刷,相反会卖出很多册书。

您看,我想要证明给您的是,我像爱我自己一样地爱您。我无法用言语来表达我对您的敬重有多深。所以我恳请您也同样地爱我,哪怕只有一点点!

附:随信寄出我的两本书。请您像我为您所做的那样,也为我做这件事。如果您的学院不知道我,请让他们确信我的敬意,并请您代表我向他们承诺——明年我会完成论文《远古中国的年表》。

1728年11月中旬的信札(关于《易经》)

傅尔蒙曾经要求马若瑟给他谈谈那部神奇的《易经》,而马若瑟则很高兴地答应了他的要求。

这封50页的信完全不同于马若瑟的其他信札。除了头几行和最后一页,它更像是一篇论文,而不是一封私人的信函。尽管在格式上它也和别的信有所区别,但毫无疑问是马若瑟写的,只是书写比任何一封都要大气和显眼。事实上,这封信看起来像是一篇即将付印的手稿。

马若瑟是这样开头的:

对我来说,将我对《易经》的看法寄给您是不可能的事,因为这个话题范围太广了。不过我会努力向您作一个序言式的描述,或者说就像是这部令人惊叹的作品的入门介绍。

马若瑟说他已经花了20年的时间来研究《易经》及其评注集,越来越确信《易经》是一本关于弥赛亚的预言书。不管怎样,在这一研究过程中他成为了易经学的专家。事实上,如他所希望的那样,这一个入门介绍除了作为一篇关于《易经》的真正含义的论述以外,也是一份对《易经》的传统理解的更深层次的阐释。有时候,你会产生这样的印象,那就是马若瑟忘记了他的目的,而是一味地往其中填塞他那关于复杂传统的广博知识。

除了对《易经》晦涩复杂的结构的详细描述外,这封信里还包括了不少批评,马若瑟批评那些评注家们试图为《易经》整理出有条理的意义。“有的时候,很明显他们并不知道自己在说什么,不过读一读他们的文章还是有价值的,因为他们所用的写作方式都表明《易经》只能和弥赛亚有关。”

有25页关于三画卦的内容,有15页关于六画卦的内容。而附录的64卦则都一一做了解释,“它们都非常古老”。

第一卦叫做“乾”,充满着深刻而庄严的解说,文风雄浑,为理解全书梳理了脉络。最后一卦为“未济”,是其中最为深刻的卦象。那些不知道如何使用这些卦象的中国人,慷慨地将其认为是孔子所作。

如同在过去的几百年里这篇论文已经多次被欧洲的研究者们所阐释一样,我们毫无疑问地将研究马若瑟关于《易经》的这篇论述。文中索隐学部分将在“马若瑟的索隐学理论”一章中加以探讨。

在最后一页,马若瑟笔锋一转,从一篇论文的口吻转为了一封真正的信函。

我很愿意将一份完整的研究一部分六画卦的研究结果寄给您,可是对其中任意一个的分析都比这一整封信要长。现在是11月中旬,因为我还得给别的朋友写信,请允许我暂时搁置一下。

如果您等不及到明年,您也许可以去拜访图尔内米内先生和苏熙业神父,问问他们是否还留有我大约8年或10年以前寄给他们的关于18个六画卦的研究论文。我深信您会比这些学者们更好地利用它。对于《易经》来说,它需要一个人全身心地投入,可是耶稣会士们有很多别的事情要做,而无法专心致志于《易经》的研究。[16]

1728年12月4日、10日、17日的信札

有三封写于1728年12月4日、10日和17日的短信,因为前往欧洲的船只即将从广州启程。

第一封信是一封短笺,装在马若瑟写给朋友卡米神父(F.Camus)的信里,随一艘英国船只寄出。信中有一份包括手稿、书籍和小礼物的名录,小礼物都在一艘法国船只上,放在一个盒子或是大包裹里,外面用油纸包好。

12月10日的信(“今年我给您的最后一封信”),内有同样的名录,不过这次马若瑟增加了一些书籍和手稿。

在这封信里,马若瑟对他寄给傅尔蒙的手稿作了评价,这份手稿是一篇关于象形文字的旧作的概要。

我把这份手稿寄给在巴黎的苏熙业先生已有时日。但是一个成日埋首于希伯来语之中,除了朱迪亚[17]地区之外一无所知的人,一个为了保卫拉丁文圣经的年表而不惜任何牺牲的人,没有时间,没有精力,甚至也没有相应的知识来对在中国发现的古物做出判断。

现在马若瑟将这份手稿寄给他的新朋友,一位独立的学者,相信他知道如何使用这篇论文。

我把这篇作品和我关于同一主题的中文著作《六书实义》一起呈给您。您可以将它们视为自己的东西,从中选取那些您认为最能有效推广汉字的部分,而且能让那些轻率地把汉语描绘成一幅粗陋错误的图画的学者们保持沉默。那些人假装表示出法国学者没有足够深入的知识来理解我寄给您的东西,可只要我收到了您长达40页的信,如此一来他们说话就会显得底气不足了。

在最后几行,马若瑟一定指的是其他一些在广州的传教士,对他把自己的作品寄给一位在欧洲本土的学者指指点点。这样一个人怎么能跟得上马若瑟关于中国语言的潜心探讨或是他在索隐学方面奔放的思想呢?

到了12月17日,船只并未能如期起锚开船。因此马若瑟有机会给傅尔蒙写了另一封信。

马若瑟告诉傅尔蒙,他已经给在北京的巴多明神父和宋君荣神父写信,谈到了满文的书籍。他们回信说很少有不带中文翻译的满文书,而且都非常昂贵。然后马若瑟捎带谈了谈西藏人。他们的书中确实包括很多学者感兴趣的东西,然而试图在现在多疑的皇帝陛下眼皮底下与喇嘛建立关系是非常困难和危险的。

接着马若瑟提到了《汉语札记》的出版对他有多么重要,他说随信寄去他已经拿到的三份批准书。“它们会有用的,三个总比一个强。这样对传教团的代理人弗雷蒙神父来说,当他看到一切已经遵循了我们修会的正式手续,那他就比较容易找到出版的赞助。”

信的最后是他的感慨——他担心他不太可能收到那封长达40页的信了。傅尔蒙说他已经把信交给了东印度公司随船只寄出,如果是这样的话应该到了,可是却没有……

一套书籍

我们上面展示的1728年信札被放在一个大的包裹中,这个包裹外面包着油纸,以防在前往法国的长途航行中被水浸泡。这封信直到1730年1月11日才到达法国。

马若瑟在接到傅尔蒙富有积极意义的一封信后,在三个月的时间内写了上面的那些信函。对于那位声称自己明了汉字系统的法国学者,马若瑟为他收集了手稿和书籍。当然,最重要的一部作品就是《汉语札记》。这是这些书中最厚重的一部,马若瑟已经准备好应付傅尔蒙的质问,并准备把他争取到自己所从事的事业中来。

这个包裹里的物品如下:

1.多封不同主旨的信函,以及我给我家里的包裹。

2.《汉语札记》,手稿,5卷。

3.关于“六书”的中文论文,附有翻译。

4.中文字典,收集了汉字各种不同的写法。

5.对当今皇帝写的16篇文章的注释,他在文章中把基督教归于非法的类别,20页。

6.我用中文写的《圣若瑟颂词》。[18]

7.大秦景教碑拓本。

8.当今皇帝的“上论”。

9.利玛窦神父的书,2卷。

10.由先帝(康熙)整理的家族名录。

附录:

11.诸子(古老的哲学家们)百家的书。

12.《山海经》。

13.《画图缘》,6卷。

14.关于象形文字的旧作的概要。

15.满文字典。

这份名单上的第一件物品指的就是我们前面展示的信札,但还有一些给马若瑟家人的东西——这是唯一一次我们听他提到自己的家庭。第二和第三所说的作品,我们将在不同的章节里进行讨论。第四是一本篆文的中文字典。第五就是所谓的“圣谕”,即康熙皇帝于1671年颁布的16条道德准则,要求在全国范围内每个月两次向民众大声宣读和解释。到了1724年,雍正皇帝颁发了一本小册子,内容是关于这16条准则及其补充,随后是用白话作的阐释。其中,第七条准则说:“贬低外来宗教,褒扬孔子学说。”在补充的内容中的外来宗教是指佛教、道教和基督教,“西洋宗教尊天主,这也是一种堕落。但是那些传教士们通晓天文,擅长数学,所以政府雇佣他们”。在通俗的版本中,还增加了“不管怎样,这并不意味着他们的宗教就是好的……他们谈论天堂,谈论人间,谈论那些无鬼无灵的东西……你们无论如何都不要相信他们……”

第六是《圣若瑟颂词》,马若瑟在10月16日的信中曾有所提及。第七拓印的是著名的大秦景教碑,大秦景教碑有2.5米高,记述的是唐朝时景教来华传播基督教的事迹。1625年该碑被人发现于地下。碑文被拓印在一张很大的折叠的纸上,收于基歇尔的《中国图说》(1667)。傅尔蒙在他的《皇家图书馆手稿目录》(Catalogus codicorum manuscriptorum Bibliothecae Regiae,1739)(第31号)第1卷中也有收录,同时也见于他的《中国官话》(第280条)的目录中,他说这张拓本的纸张非常薄,一碰就碎。第八收集的是雍正皇帝的“上论”(见《中国文法》第289条)[19]。第九是利玛窦所谓的教义问答集《天主实义》,1603年在北京首印。

第十是一部传统的目录——《御制百家》。第十一则是为数众多的古代哲学著作的合集中的一部,有点儿正统,通常被列为“杂家”。第十二是古老的《山海经》,书中常常可见大量奇异的插图。第十三是在《汉语札记》中提到的一本流行小说,但未见于傅尔蒙的藏书目录。第十四所说的论文将在“马若瑟的索隐学理论”一章中加以讨论。第十五所说的满文字典是马若瑟的朋友孟正气神父给他的礼物,同时马若瑟也收集了一些耶稣会士对满语的评论。

在这些珍贵的礼物上面,马若瑟还放了一些小礼物——“一百支不同规格的毛笔,一块墨,四瓶红色墨水,一方白色和一方黑色的砚台,一个笔架,可以用毛笔来书写的纸和用鹅毛笔书写的纸,四把扇子,这些东西都是官吏和文人们随身携带的”。