1730年

1730年11月1日的信札

1730年11月1日,两艘亚洲学院的法国船只到达广州。随船捎来了亚洲学院“精神导师”阿贝·拉格埃给马若瑟的信、财政大臣勒·佩尔蒂埃·德·福尔的信、罗马耶稣会总会长法国助理员约瑟夫·德·加里费(Joseph de Gallifet)以及马若瑟的老朋友卡米神父给他的信——可是却没有傅尔蒙的只言片语。

就在同一天,马若瑟又给傅尔蒙写了一封长信。

我很难表达我有多么失望——不是因为您的疏忽,而是因为我的损失,因为我不相信您会忘记一个您最忠实的朋友。明年我应该会幸运一些。但对于一个64岁的人来说,一年的损失就已是非常巨大了。马莱伯(Malherbe)[22]说得很正确:“正午已逝,黄昏将近。”[23]

那么,在下午三点的时候,离黄昏又有多近呢?

马若瑟在信的开头谈了谈他收到的其他信札。财政大臣告诉他,他已经把马若瑟托他转交给傅尔蒙的东西给傅尔蒙了。如果傅尔蒙如他所言,希望给马若瑟寄一些文章或备忘录,“我会下令将其送交给你”。马若瑟没有对此作出评价,但是这当然表明了权威人士在监视他。在他给布列加神父的信中所阐述的奇怪思想,也许不仅仅只有罗马方面才有所了解。

马若瑟觉得他的周围布满了种种障碍,试图阻碍他将信交给阿贝·拉格埃,但这并没有成功。相反,从他上级亲切的信函中,他了解到掌玺大臣曾下令让拉格埃检查马若瑟寄给傅尔蒙的两篇文章。

这令我深感焦虑,而且如果您知道在这个国度里的情况,您一定会了解我为什么会焦虑。一个人不仅仅需要在上帝面前保持纯洁,还一定得在那些不尊重心灵,并且常常等待机会去颠倒黑白的人们面前保持纯洁。

卡米神父告诉马若瑟,傅尔蒙并未接受马若瑟的索隐学同仁傅圣泽神父的思想,傅圣泽于1723年定居罗马。马若瑟通过列举自己与傅圣泽许多一致的观点,对此作出了回应,但是当这位大人离开中国之后,他说宋代哲学家是无神论者——这显然是不正确的。

信的剩下部分都是关于《汉语札记》的,这些重要得多,但马若瑟没有从傅尔蒙那里听到他对这部作品的任何评价,这一定刺痛了马若瑟。

马若瑟仔细想过在巴黎出版这部书的困难,而现在他告诉傅尔蒙另一种可行的方法,用一种可以称作“殷铎泽(Intorcetta)技术”来印刷[24]。

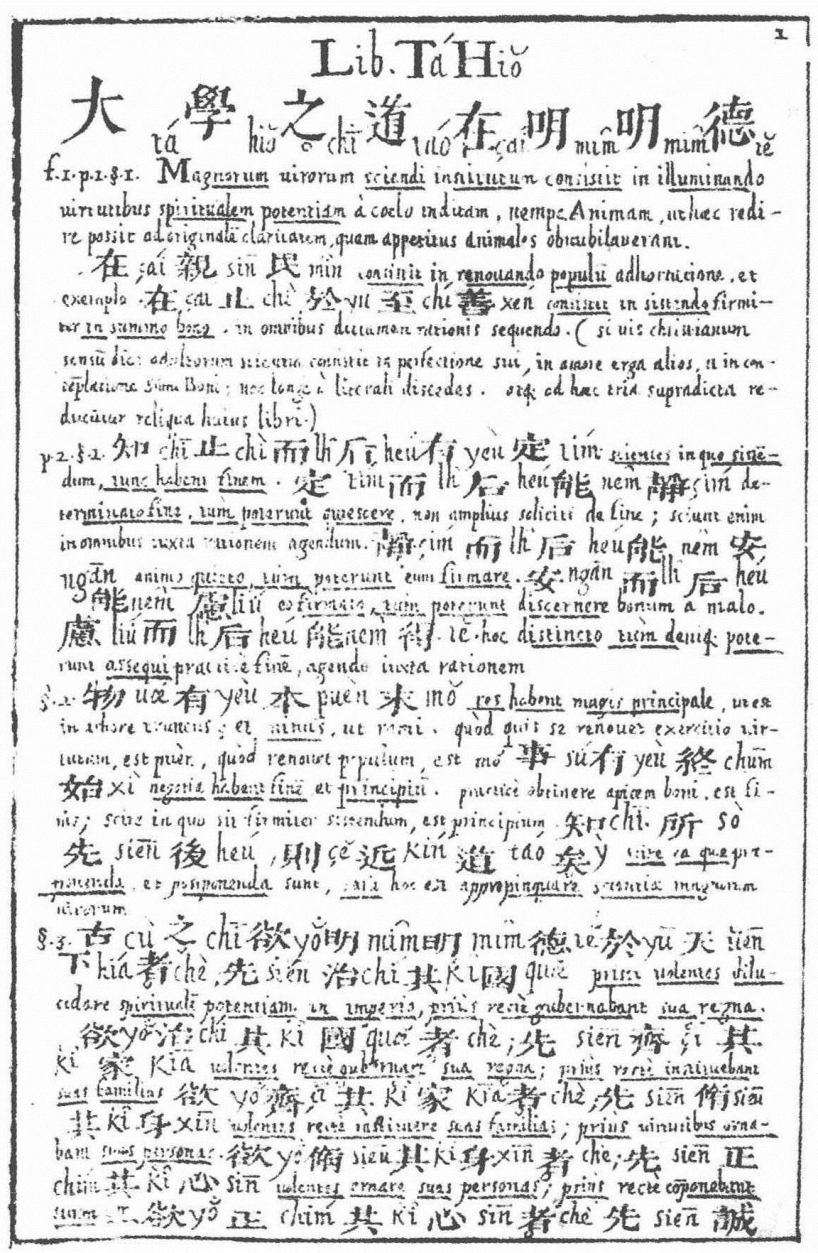

一个早期的来华耶稣会士殷铎泽神父成功地在中国刻印出版了两部小书,中文和拉丁文对照,一部叫《中国智慧》(Sapientia Sinica)[25](1662),一部叫《中国的政治道德知识》(Sinarum Scientia politico-moralis)[26](1667/1669),内容包括部分“四书”。在这两部书中,中文文本按照欧洲的方式从左至右出现,每行由拉丁文的翻译隔断。马若瑟没有提到殷铎泽的名字,但很显然他所想的正是这一技术。

《大学》,殷铎泽神父和郭纳爵神父木版刻印的中文—拉丁文版本作品《中国智慧》(Sapientia Sinica)的首页,建昌,1662年。

在这封信里,马若瑟表达了他对于《汉语札记》在巴黎出版的可行性的疑虑,同时还对“殷铎泽技术”作了一个稍加修改的描述。

即使已故的摄政王大人真的已有25000个汉字的字模(精确挑选的五千到六千个已经足够),从大量的字模中挑出你所需要的仍是一个冗长而单调的工作,特别是对于像我的《汉语札记》那样的著作,其间充塞了数量众多的汉字和短语。

接着,马若瑟提出了一个对他而言更为现实的计划,怎样完成印刷呢?书的一部分在巴黎印刷,而另一部分则在中国印刷。

为了印刷一页书,中国人把写在非常薄的纸上的原稿正面朝下贴在一个木板上,这样一来文本就在木板上反方向呈现出来。接着,他们按照字的形状将木板切割,从木板上抽取他们所需要的木块字,这样就得到了正向的文本。

如果您现在能(在巴黎)找到一个拥有好书法的人,让他在薄纸上手书我书中拉丁文的部分,写的时候在鹅毛笔上加注手力,这样字母就能透过纸张,从背面也能看到,如此一来就没什么问题了。无需在巴黎书写一个汉字,需要的只是拉丁文的书写者要小心地根据他在字里行间碰到的汉字字数,留出长短不一的行距。当这个工作结束之后,您所要做的就是把这些抄本寄给我,我能很容易地在此填上所有的汉字,然后整部书都能由中国人刻印出版。通过这种方法,您想要多少抄本,我都可以为您寄去。

傅尔蒙也许并未对这一提议做出回应,而马若瑟在此后的信札中也不再提及。傅尔蒙一定从技术上看到了《汉语札记》出版的可能性,但他有不止一个原因不去采纳马若瑟的建议。首先,他肯定意识到了自己不可能负起监督整个过程的责任,如果出现什么错误的话,他会遭致批评和嘲弄,说明这本书远在他监控的范围之外。但除此之外的原因就是妒忌。傅尔蒙希望尽快出版他自己的《汉语论稿》,那么读者就不会拿他的书和《汉语札记》作比较了。

马若瑟对此一无所知。他不知道傅尔蒙不能胜任,而且也不清楚傅尔蒙已经有了一本长达800页的关于中国语法的作品(而傅尔蒙假装没有该书的存在)即将出版。

马若瑟在信中笔锋一转,从印刷的技术性问题谈到了《汉语札记》的内容以及他写作的原因。

我无需向您强调我的《汉语札记》对您个人来说的重要性——特别是第二部分(关于古典汉语),您能了解到我所了解的东西。我相信我已经传达了中文文风的特质,一旦您领悟到这些,就会很有把握地理解您要阅读的内容,翻译您要翻译的文章。大多数传教士,特别是今天的传教士,他们几乎不可能了解这些语文学上的精妙之处。这就是为什么他们的翻译和在欧洲所写就的关于中国风物的书用的都是平常浅薄的语言,而不是使用一些语义更为强烈的词句。

在信的结尾处,马若瑟对傅尔蒙未能写信给他深表遗憾。他不知傅尔蒙是如何看待他的索隐学思想的。

我希望能给您寄去更多的论文,尤其是关于《易经》的,但只要我还没收到您的回音,我就不能这么做。得到您的回音之后,我就能告诉您所有的一切,而不至于使自己在这儿被各种烦恼所困扰。

1730年10月10日的信札

两周之后,马若瑟给傅尔蒙写了另一封信。没能从自己信任的人那里收到音讯,现在他已经抚平了由此带来的伤痛。这是一封写得很长且表达了愤怒的信函,信中马若瑟已经失去了耐心,对来自耶稣会的敌人进行了公开的反抗。

拉格埃在他的信中责备马若瑟不信任他,马若瑟以此为理由,给他寄去了一篇以未经证实的中国人之无神论为内容的论文抄本。

马若瑟曾在1728年10月3日给傅尔蒙的信中提到过那篇论文,他说他原打算寄给在巴黎的傅尔蒙,接着转念一想还是寄往罗马吧。马若瑟也许可以寄给傅尔蒙,假装他是自己的一个朋友,一个可以为自己保密的朋友,并且很快就会加入到自己为使中国人基督徒化所作的正义的努力中来。那时他不敢这么做,而现在他把这篇论文的抄本寄给了亚洲学院的一个导师!

这不是一篇索隐学的论文,而是一篇战斗檄文——他打破了自己的誓言,不再遵循自己良知的召唤。

现在我们知道了马若瑟把这篇论文寄给了罗马的什么人——一位耶稣会总会的成员。

罗马耶稣会总会长法国助理员加里费神父给我写信,高度赞扬了这篇论文,告诉我他会把文章拿给一些博学的红衣主教们看[27]。不过,如果人们知道我未经允许就把这篇论文寄往法国,给了一个非耶稣会士,那么我将遭受无尽的痛苦折磨。可是如果提出请求,那我永远都不会得到许可。(https://www.daowen.com)

在1728年10月20日的信中,马若瑟答应把他的《远古中国的年表》寄给皇家金石与美文学院。现在,在这封信里,马若瑟给傅尔蒙寄去了前半部分。如果他没有生病的话,他还会加上更多的章节。如果傅尔蒙认为这些材料值得提交给学院,他应该会这样做的。文中到处都是中文书籍的引文。马若瑟说,“这都是给您的,当拉格埃先生阅读时,您可以为他翻译……我在文章中像往常一样引用它们是为了证明我所说的一切。不过作为一篇提交给学院的论文,也许将它们都删去是个好主意。您可以随意重写一份,我已将它交给了您。谁的名字在上面并不重要……总之,出版由我署名的书将带给我无尽的烦恼。”

接着,马若瑟转而谈起了《易经》,告诉傅尔蒙一件令人震惊的事,他从傅圣泽那里听说了在北京发生的这件事,恰与这部美妙的作品有关。

几年前一位在北京的传教士把一份《易经》的译本寄回法国,该译本自满文版翻译过来。这份杰作到了傅圣泽的手上。幸运的是,它实在是太糟糕也太过分,以至于连上帝都放弃了花时间展示其荒谬之处。有人从罗马把它的序言部分寄给了我,序言中提到这部书是由在北京的一小伙人集体创作的。这些令人痛苦的翻译在这里没有引起注意,因为书中未曾谈及宗教,取而代之的则是对所有最古老、最深奥也最受人尊敬的中国典籍的嘲弄。我曾经告诉过您,我花了20年的时间来试图理解《易经》的内涵。自从来自欧洲的船只到达了广州,我就完成了我被要求完成的对该书的阐述,并将其翻译成了法文。单独的第一章(关于头两个卦象)就长达124页,同我现在正在写的一篇一样长。

此刻,马若瑟非常清楚地表明该文谈论的都是耶稣基督。

我永远不会得到允许将其寄给您,如果我未经允许就把它寄给您,我担心会遭到最坏的后果,况且傅圣泽神父就因此被逐还欧洲。在翻译这一章时,我病了,部分原因是因为我意识到我无法就这些发现同您交流。一个月以后我康复了,我决定您至少应当看看我的《远古中国的年表》。但我得再重复一次,您不要让人知道您是从我这里得到这篇论文的……

这由您决定。我其他的一些真正的朋友无所畏惧,寻找着能让我发表作品的方法。如果能成功,我将了无遗憾地死去;如果不能成功,我的生命也将变得毫无意义。

在这之后,马若瑟转而谈到了一些更为实际的想法。

我几乎不再想到1728年我曾跟您提过的建议(在“单独”的那封信中)。不过,您能否帮助我成为您的学院尊贵的一员,或者只是一个学生?如果我成为一个学生,人们会嘲笑我的,即便如此,也会对我的研究有所帮助。

马若瑟写道,著名的巴多明神父在北京向康熙皇帝用满语讲授天文学和医学;康熙皇帝驾崩后,巴多明把自己的手稿寄回了巴黎。皇家科学院寄给了他29卷的论文集以示答谢。

我已经把自己的《汉语札记》敬呈给皇家金石与美文学院……难道我希望获得所要求的东西是如此困难吗?那么我应当每年都寄给您我的一些作品……

最好的事也许是——如果有人能让掌玺大臣宣布,国王陛下愿意马若瑟就他的发现同科学院交流……

如果他们能把他们的论文集赠送给我,那将也是很有用的……

在信的结尾部分,有一些比较私人的话。

我会非常高兴听到您的学术成就并没有阻止您成为一个完美的基督徒。尽量抽时间读一读已故的保多禄(L.Bourdalou)神父的布道[28],以及去领受圣餐式。如果您还不是圣母玛利亚会(the Congregation de la St.Vierge)的成员,请加入这个团体[29]。当我已故的父亲加入了这个宗教团体后,他变得无比的快乐……望您祈祷时记得我……

1730年11月20日的信札

1730年的最后一封信标注的日期是11月20日。马若瑟恰好听说龚当信神父被召回法国,他所乘坐的那艘船即将起航,于是马若瑟借此机会让他转交傅尔蒙一封信[30]。

马若瑟假设龚当信神父和傅尔蒙之间应当有一次会面,并为此向傅尔蒙简单勾勒了自己同事的形象:他阅读了很多中文书籍,而且“看来赞同《易经》中的圣人就是弥赛亚”的说法。不过,他却无法像马若瑟一样充满激情地将自己的想法大声讲出来。“他也许不会主动地开始就这些问题进行交谈,必须有人问他对此的看法……但他是一个好人,而且和我是多年至交。”

马若瑟还写道,人们告诉他在巴黎的傅尔蒙不赞同他的《易经》中“至圣”的看法。

马若瑟说:“中国古代典籍中刻画了耶稣基督的形象,对于任何没有时间或资格去仔细审阅它们的人来说,这确实是件如此令人惊叹的事。”

傅尔蒙应当等待马若瑟关于自己思想的进一步解释。同时,他也可以询问龚当信神父关于那些接受和不接受这种观点的人们的总体看法。马若瑟的敌人们什么也做不了,除了嘲弄那些他们也许从未读过的作品……

他们不能,即使他们可以,他们也不敢用中文来发表自己用法文和拉丁文所大胆宣称的一切。如果中国人知道了这些人是如何谈论他们和他们的“经”,他们会开始讨厌和蔑视所有的欧洲人——我们维护他们的那些声音都不会被听见——而这一切都足以永久地关上为这些贫苦的中国人打开的天堂之门。

马若瑟在这里用了比以前任何一封信都要个人化的方式继续他的叙述:

有时候,我觉得也许我就这些问题对您谈得太多了,或许它们对一个在中国的传教士更有吸引力,而不是一位在巴黎的学者。不过,我一直对您深信不疑,我相信您把天主教放在比学院更高的位置……如果您在一些古老的阿拉伯书籍中发现了类似的描述,哪怕只有我们在中国的“经”中发现的一半,您是否可以将其公之于众,而不是不得已而为之?

接着,马若瑟再次重申了自己以前提过的观点:他确信只要教会中国人如何阅读他们自己的经典,他们就会成为基督徒。现在他把这副重担放到了他朋友的肩上:

我们遭到了来自我们教内兄弟的反对,这就是为什么我如此悲伤,也正因为如此,我恳请您帮助我实现这一神圣的事业,或者由您来承担起这一责任去完成它。我相信您掌握了足够的汉字去做这件事。您可以随意使用我寄给您的所有材料,把它们当成您自己的财产……

最后,再一次:

我再次请求您,您和拉格埃先生不要告诉别人我把自己的部分作品寄给了您!

马若瑟把这封信和前两封信寄给了傅尔蒙和拉格埃,三封信都写于11月,信封上注明是给财政大臣的。在第一封信的结尾,他解释了原因:

我冒昧地寄给财政大臣6盒南京的墨,并请他转交我写给您和拉格埃教士的信札。如果这意味着对这样一位德高望重的大人不甚尊重,那并不是我的错。为什么他对我如此友好?为什么他如此和善地给我写信?简而言之,他为什么有如此高尚的品格?

我们无法看到财政大臣的信札,所以我们不能确定马若瑟是否为了礼貌而夸大其词。总而言之,马若瑟知道财政大臣清楚整个进程,那么为什么他不全力争取让财政大臣也参与到救赎中国人灵魂的计划中来呢?