一、水溶性维生素

(一)维生素B1的分析

维生素B1(Vitamin B1)具有维持机体糖代谢、神经传导、消化等正常功能的作用,主要用于治疗脚气病、多发性神经炎和胃肠道疾病。《中国药典》收载有维生素B1及其片剂和注射液。

请扫码观看

1.药物的结构与性质

(1)结构:维生素B1(又称盐酸硫胺)是由氨基嘧啶环和噻唑环通过亚甲基连接而成的季铵类化合物。结构式为

请扫码观看

(2)主要性质:

1)碱性:分子结构中有嘧啶环和噻唑环,有2个碱性中心,即噻唑环上的季铵氮原子和嘧啶环上的氨基氮原子,均可与酸成盐,还具有生物碱的性质,与某些生物碱沉淀试剂(如碘化汞钾、碘液、三硝基苯酚和硅钨酸等)反应生成具有固定组成的沉淀,可用于鉴别和含量测定。

2)硫色素反应:维生素B1结构中的噻唑环在碱性介质中可开环,与嘧啶环上的氨基环合,被氧化剂铁氰化钾等氧化生成硫色素,溶于正丁醇中呈蓝色荧光。此为维生素B1特有反应。

3)紫外吸收:维生素B1分子结构中含有共轭体系,因此有紫外特征吸收。维生素B1的盐酸溶液(9→1 000)在246 nm波长处有最大吸收,其12.5 g/mL的盐酸液的吸收系数

g/mL的盐酸液的吸收系数![]() 为406~436。

为406~436。

4)氯化物特性:维生素B1分子中含有![]() ,且为盐酸盐,所以其水溶液显Cl 的鉴别反应。

,且为盐酸盐,所以其水溶液显Cl 的鉴别反应。

5)稳定性:本品的水溶液显酸性,因此在酸性溶液中稳定,如在pH=3.5,100℃条件下加热1 h含量也无明显变化;当pH值大于5时,维生素B1逐渐分解。

2.维生素B1的分析

(1)性状:本品为白色结晶或结晶性粉末;有微弱的特臭,味苦;干燥品在空气中迅即吸收约4%的水分。在水中易溶,在乙醇中微溶,在乙醚中不溶。

(2)鉴别:

1)硫色素反应:硫色素反应是维生素B1的专属性反应,《中国药典》以此作为维生素B1及其片剂和注射液的鉴别方法。

鉴别方法:取本品约5 mg,加氢氧化钠试液2.5 mL溶解后,加铁氰化钾试液0.5 mL与正丁醇5 mL强力振摇2 min,放置使分层,上面的醇层显强烈的蓝色荧光,加酸使成酸性,荧光即消失;再加碱使成碱性,荧光又复现。

原理是维生素B1在碱性溶液中,可被铁氰化钾氧化生成硫色素,硫色素溶于正丁醇(或异丁醇、异戊醇)中,显蓝色荧光。

2)沉淀反应:维生素B1可与多种生物碱沉淀试剂反应,生成不同颜色的沉淀。沉淀的形式和颜色见表6-11。

表6-11 维生素B1与生物碱沉淀试剂的反应

注:[B]表示维生素B1;*苦酮酸不与其他维生素发生反应。

3)氯化物的鉴别反应:维生素B1为盐酸盐,其水溶液显氯化物的鉴别反应。《中国药典》用此法对及其制剂进行鉴别。

4)红外分光光度法:维生素B1的红外吸收图谱应与标准图谱一致。

5)硝酸铅反应:维生素B1与NaOH共热,分解产生硫化钠,可与硝酸铅反应生成黑色的硫化铅沉淀。

(3)检查:《中国药典》对维生素B1的检查项目较多,有酸度、溶液澄清度与颜色、硫酸盐、硝酸盐、有关物质、干燥失重、炽灼残渣、铁盐、重金属、总氯量的检查。对维生素B1制剂除要求应符合其相应剂型下的有关规定外,还要求对维生素B1注射液进行pH值检查。下面,以维生素B1原料药为例,介绍硝酸盐、有关物质和总氯量的检查。

1)硝酸盐:

A.方法:取本品1.0 g,加水溶解使成100 mL,取1.0 mL,加水4.0 mL与10%氯化钠溶液0.5 mL,摇匀,精密加稀靛胭脂试液(取靛胭脂试液,加等量的水稀释。临用前,量取本液1.0 mL,用水稀释至50 mL,照紫外-可见分光光度法,在610 nm的波长处测定,吸光度应为0.3~0.4)1 mL,摇匀,沿管壁缓缓加硫酸5.0 mL,立即缓缓振摇1 min,放置10 min,与标准硝酸钾溶液(精密称取在105℃干燥至恒重的硝酸钾81.5 mg,置50 mL容量瓶中,加水溶解并稀释至刻度,摇匀,精密量取5 mL,置100 mL容量瓶中,加水稀释至刻度,摇匀。每1 mL相当于50 g的NO3)0.50 mL同一方法制成的对照液比较,不得更浅(0.25%)。

g的NO3)0.50 mL同一方法制成的对照液比较,不得更浅(0.25%)。

维生素B1在制备过程中可产生硝酸盐,硝酸盐在人体内也可被还原为亚硝酸盐,后者在人体内与仲胺类作用形成亚硝胺类,是致癌、致畸、致突变的物质,故应严格控制。

B.原理:在酸性条件下,硝酸盐转变为硝酸,硝酸和靛胭脂(酸性条件下为蓝色)反应生成无色物质,颜色变浅,假如样品中的硝酸盐比标准硝酸钾溶液多,那么它反应掉的靛胭脂就更多,颜色就会比标准硝酸钾溶液浅,所以不得更浅。

C.注释:该法灵敏度高(相差2 g即可看出明显差别),方法简单、快速、重现性好。

g即可看出明显差别),方法简单、快速、重现性好。

2)有关物质:有关物质是指药品中除主成分以外的杂质,它可能是原料合成过程中带入的原料、中间体、试剂、副产物、聚合体、异构体、不同晶体和对映异构体,也可能是制剂在生产、贮藏、运输过程中产生的降解产物、聚合物或晶型转变等特殊杂质。它们会降低疗效,影响药物稳定性,有的甚至对人体健康有害或产生其他副作用。维生素B1合成过程复杂,中间产物、副产物种类多,且结构性质均与主成分维生素B1较为接近,必须选择专属性强,灵敏度高,重复性好的方法。《中国药典》采用高效液相色谱法检查,要求供试品溶液色谱图中如有杂质峰,各杂质峰面积的和不得大于对照溶液主峰面积的0.5倍(0.5%)。

3)总氯量:维生素B1临床上常用其盐酸盐,加之结构中有氯离子,故《中国药典》规定用银量法检查总氯量:取本品约0.2 g,精密称定,加水20 mL溶解后,加稀醋酸2 mL与溴酚蓝指示液8~10滴,用硝酸银滴定液(0.1 mol/L)滴定至显蓝紫色。每1 mL硝酸银滴定液(0.1 mol/L)相当于3.54 mg的氯(Cl)。接干燥品计算,含总氯量应为20.6%~21.2%。

(4)含量测定:维生素B1含量测定方法很多,有化学、生物学和微生物学等方法。常用的是化学测定法,如非水滴定法、硫色素荧光法、紫外-可见分光光度法、硅钨酸重量法、银量法、酸性染料比色法等。《中国药典》收载的维生素B1原料药采用非水溶液滴定法测定含量,对其片剂和注射则采用紫外分光光度法测定含量。

下面主要介绍非水滴定法、紫外-可见分光光度法及硫色素荧光法。

1)非水滴定法:此为《中国药典》维生素B1原料的含量测定方法。

A.测定方法:取本品约0.12 g,精密称定,加冰醋酸20 mL,微热使溶解,放冷,加醋酐30 mL,照电位滴定法(通则0701),用高氯酸滴定液(0.1 mol/L)滴定,并将滴定的结果用空白试验校正。每1 mL高氯酸滴定液(0.1 mol/L)相当于16.86 mg的C12H17Cl N4OS·HCl。

B.原理:维生素B1分子结构中含有2个碱性基团,即嘧啶环上的氨基和噻唑环上的季铵基团,在非水溶液中可与高氯酸定量反应。根据消耗高氯酸的量可计算维生素B1的含量。

C.注释:①由于维生素B1有2个碱性基团,高氯酸为一元酸,所以与高氯酸反应的摩尔比为1∶2。②本法还可用指示剂指示终点,如喹哪啶红-亚甲蓝混合指示液,则操作中应加入醋酸汞以消除氢卤酸盐对非水滴定的干扰。

2)紫外-可见分光光度法:本法用于维生素B1片剂及注射液的含量测定。下面以维生素B1片为例介绍:

A.测定方法:取维生素B1片20片,精密称定,研细,精密称取适量(约相当于维生素B125 mg),置100 mL容量瓶中,加盐酸溶液(9→1 000)约70 mL,振摇15 min使其溶解,加上述溶剂稀释至刻度,摇匀,用干燥滤纸滤过,精密量取续滤液5 mL,至另一100 mL容量瓶中,再加上述溶剂稀释至刻度,摇匀,照紫外-可见分光光度法,在246 nm的波长处测定吸光度,按C12H17Cl N4OS·HCl的吸收系数![]() 为421计算即得。

为421计算即得。

B.原理:维生素B1分子结构中具有共轭双键,在紫外光区有吸收,在pH=2的溶液中,246 nm波长处有最大吸收,测其吸光度即可计算含量。

C.注释:维生素B1的片剂和注射剂均采用紫外分光光度法,两种剂型的测定条件和波长均相同。

3)高效液相色谱法:国外药典曾采用本法测定维生素B1原料及其制剂的含量。如《美国药典》以苯甲酸甲酯为内标物,采用内标法测其含量。并规定了测定条件下维生素B1的保留时间、维生素B1峰与内标峰之间的分离度、维生素B1的拖尾因子、理论板数、进样重复性等,以确保方法的准确性。

4)硫色素荧光法:硫色素反应是维生素B1的专属反应,虽非定量完成,但在一定条件下形成的硫色素与维生素B1的浓度成正比。可用于维生素B1及其制剂的含量测定。

维生素B1在碱性溶液中可被铁氰化钾氧化为硫色素,用异丁醇提取后,在365 nm紫外光照射下呈现蓝色荧光(435 nm),通过与对照品比较荧光强度,即可测得供试品含量。

本法以维生素B1特有的硫色素反应为原理,故不受其他物质的干扰,测定结果较为准确。亦适用于临床体液分析,但操作烦琐,且测定荧光时所受干扰因素较多,现已少用。

(二)维生素C的分析

维生素C(Vitamin C)又称抗坏血酸,《中国药典》收载的品种均为L-抗坏血酸的原料、片剂、颗粒、泡腾片、泡腾颗粒、注射剂,以及维生素C钠、维生素C钙。

1.药物的结构与性质

(1)结构:维生素C有2个手性碳原子(C4、C5位),4种光学异构体,其中以L-构型右旋体的生物活性最强,分子结构中具有与羰基(C1位)共轭的连烯二醇结构及五元内酯环,使其性质极为活泼。

(2)性质:

1)酸性:维生素C分子结构中具连烯二醇基,![]() 由于受共轭效应的影响,酸性较强(pK1=4.17)。

由于受共轭效应的影响,酸性较强(pK1=4.17)。![]() 与C1羰基形成分子内氢键而酸性极弱(pK2=11.57),所以维生素C表现为一元酸,可与碳酸氢钠或稀氢氧化钠溶液反应生成钠盐(C3烯醇钠盐)。

与C1羰基形成分子内氢键而酸性极弱(pK2=11.57),所以维生素C表现为一元酸,可与碳酸氢钠或稀氢氧化钠溶液反应生成钠盐(C3烯醇钠盐)。

2)水解性:维生素C与碳酸钠作用不发生水解,只生成单钠盐。但在强碱如浓氢氧化钠溶液中,内酯环被水解,生成酮酸盐,反应式为

3)还原性:分子中的连烯二醇结构,具有极强的还原性,易被氧化为去氢维生素C,加氢可还原为维生素C。在碱性或强酸性溶液中可进一步水解生成二酮古洛糖酸而失去活性。

4)旋光性:结构中有2个手性碳原子,因而具有旋光性。含本品0.01 g/mL的水溶液,比旋度为+20.5°~+21.5°。

5)糖的性质:维生素C的结构与糖相似,具有糖的性质和反应。

6)紫外吸收:维生素C分子中具有共轭双键,其稀盐酸溶液在243 nm波长处有最大吸收,![]() 为560,若在中性或碱性条件下,波长移至265 nm处。

为560,若在中性或碱性条件下,波长移至265 nm处。

2.维生素C的分析

(1)性状:本品为白色结晶或结晶性粉末;无臭,味酸;久置色渐变微黄;水溶液显酸性反应。维生素C在水中易溶,在乙醇中略溶,在三氯甲烷或乙醚中不溶。

(2)鉴别:

1)硝酸银反应:维生素C分子中连烯二醇结构,具有强还原性,可被硝酸银氧化为去氢维生素C,同时产生黑色银沉淀。

《中国药典》收载的维生素C及其制剂中,除了维生素C钙和维生素C钠外,均采用此法进行鉴别。如维生素C鉴别方法:取本品0.2 g加水10 mL溶解,取5 mL加硝酸银试液0.5 mL,即生成黑色沉淀。

《中国药典》和《英国药典》均采用该法进行鉴别。

2)2,6-二氯靛酚反应:2,6-二氯靛酚为一氧化性染料,其氧化型在酸性介质中为玫瑰红色,碱性介质中为蓝色,与维生素C作用后转变成还原型的酚亚胺,溶液的颜色由红色变为无色。

方法:取本品0.2 g,加水10 mL溶解,取5 mL,加二氯靛酚钠试液1~2滴,试液的颜色即消失。

《中国药典》用该法鉴别维生素C及多种制剂。《中国药典》中的维生素C钠和《美国药典》则采用碱性酒石酸铜(斐林试剂)鉴别。

3)与其他氧化剂反应:维生素C具有还原性,可被碱性酒石酸铜、氯化铁、高锰酸钾、亚甲蓝、磷钼酸、碘、碘酸盐等氧化剂氧化为去氢维生素C,同时这些试剂颜色消失或产生沉淀或呈现颜色。

例如,维生素C与碱性酒石酸铜共热,可将Cu2+还原生成红色氧化亚铜沉淀。《中国药典》对维生素C钠的鉴别即采用与碱性酒石酸铜反应。

鉴别方法:取维生素C钠水溶液(1→50)4 mL,加0.1 mol/L盐酸溶液1 mL,加碱性酒石酸铜试液数滴,加热,生成红色沉淀。

《美国药典》用碱性酒石酸铜(斐林试剂)鉴别维生素C。

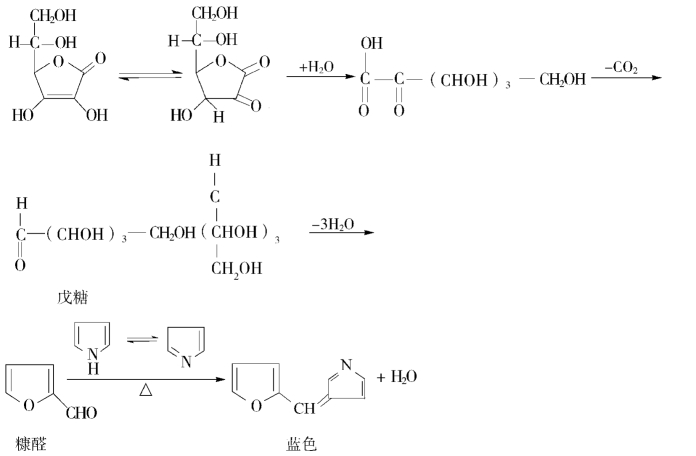

4)糖的反应:维生素C具有糖类的性质,可在三氯醋酸或盐酸的条件下水解、脱羧,生成戊糖,再失水,转变为糠醛。再与吡咯50℃下反应,产生蓝色,以此可进行鉴别。

5)紫外分光光度法:维生素C结构中具有共轭双键,在0.01 mol/L盐酸溶液中,于243 nm波长处有最大吸收,可利用此特征进行鉴别。

取本品0.1 g,置100 mL容量瓶中,加水溶解,并稀释至刻度,摇匀,吸取此溶液1 mL,用0.01 mol/L的盐酸溶液稀释至100 mL,立即测定吸光度,在243 nm波长处有最大吸收,规定吸收系数![]() 在545~585之间。

在545~585之间。

6)红外分光光度法:红外分光光度法鉴别药物专属性强,因此《中国药典》采用该法鉴别维生素C、维生素C钙及维生素C钠,要求其红外图谱应与对应标准对照图谱相一致。

7)薄层色谱法:《中国药典》对维生素C的片剂、泡腾片、颗粒剂及注射液均采用薄层色谱法进行鉴别,取维生素C的供试品溶液和对照品溶液适量,分别点于同一硅胶GF254薄层板上,展开后晾干,置紫外光灯(254 nm)下检视,供试品溶液所显主斑点的位置和颜色应与对照品颜色的主斑点相同。

例如维生素C片的鉴别:取维生素C片适量(约相当于维生素C 10 mg),加水10 mL,振摇使维生素C溶解,滤过,取滤液作为供试品溶液;另取维生素C对照品,加水溶解并稀释制成1 mL中约含1 mg的溶液,作为对照品溶液。照薄层色谱法(通则0502)试验,吸取供试品溶液和对照品溶液各2 L,分别点于同一硅胶GF254薄层板上,以乙酸乙酯-乙醇-水(5∶4∶1)为展开剂,展开,晾干,立即(1 h内)置紫外灯(254 nm)下检视。供试品溶液所显主斑点的位置和颜色应与对照品颜色的主斑点相同。

L,分别点于同一硅胶GF254薄层板上,以乙酸乙酯-乙醇-水(5∶4∶1)为展开剂,展开,晾干,立即(1 h内)置紫外灯(254 nm)下检视。供试品溶液所显主斑点的位置和颜色应与对照品颜色的主斑点相同。

8)高效液相色谱法:《美国药典》曾采用本法鉴别维生素C注射液。

(3)检查:《中国药典》对维生素C及其制剂规定的检查项目达七项之多,下面主要介绍维生素C原料药的溶液澄清度与颜色检查,以及铁、铜离子检查。

1)溶液澄清度与颜色:

A.测定方法:取维生素C 3.0 g,加水15 mL,振摇使溶解,溶液应澄清无色;如显色,将溶液经4号垂熔玻璃漏斗滤过。取滤液照紫外-可见分光光度法,在420 nm的波长处测定吸光度,不得过0.03。

B.原理:维生素C的水溶液在高于或低于pH=5~6时,受外界因素如空气中的O2、紫外线和温度等影响,分子中的内酯环可发生水解,进一步发生脱羧,生成糠醛并发生聚合而显示颜色,所生成的有色杂质在420 nm有紫外吸收,而维生素C在此波长下无吸收,因此通过控制吸光度的方法可控制有色杂质的量。

C.注释:①维生素C原料及其片剂、注射剂,《中国药典》均要求检查溶液的颜色。②维生素C注射液和片剂中有色杂质的吸收峰略有不同,所以测其限量时,所用波长不同。颜色检查时片剂的测定波长在440 nm,而注射液和原料的测定波长则在420 nm。且吸光度限度值不同,较原料药要宽一些。③维生素C注射液中的抗氧剂焦亚硫酸钠在波长400~500 nm区间无吸收,对测定无影响。④维生素C原料用4号垂熔玻璃漏斗滤过的原因是本品20%溶液不完全澄清,影响吸光度测定结果。

2)铁、铜离子的检查:铁、铜及重金属离子可催化维生素C的氧化,因此,《中国药典》采用原子吸收分光光度法检查维生素C原料中铁、铜离子。其检查方法如下:

A.铁离子的检查方法:取本品5.0 g两份,分别置25 mL的容量瓶中,一份中加0.1 mol/L硝酸溶液溶解并稀释至刻度,摇匀,作为供试品溶液(B);另一份中加标准铁溶液(精密称取硫酸铁铵863 mg,置1 000 mL容量瓶中,加1 mol/L硫酸溶液25 mL,加水稀释至刻度,摇匀,精密量取10 mL,置100 mL容量瓶中,加水稀释至刻度,摇匀)1.0 mL,加0.1 mol/L硝酸溶液溶解并稀释至刻度,摇匀,作为对照溶液(A)。照原子吸收分光光度法,在248.3 nm的波长处分别测定,应符合规定。

B.铜离子的检查方法:取本品2.0 g 2份,分别置25 mL容量瓶中,一份中加0.1 mol/L硝酸溶液溶解并稀释至刻度,摇匀,作为供试品溶液(B);另一份中加标准铜溶液(精密称取硫酸铜393 mg,置1 000 mL容量瓶中,加水稀释至刻度,摇匀,精密量取10 mL,置100 mL容量瓶中,加水稀释至刻度,摇匀)1.0 mL,加0.1 mol/L硝酸溶液溶解并稀释至刻度,摇匀,作为对照溶液(A)。照原子吸收分光光度法,在324.8 nm的波长处分别测定,应符合规定。

C.原理:原子吸收分光光度法测定对象是呈原子状态的金属元素,如铁、铜,当待测元素灯发出的特征谱线通过供试品经原子化产生原子蒸气时,被蒸气中待测元素的基态原子所吸收,通过测定辐射光强度减弱的程度,求出供试品中待测元素的含量。原子吸收一般遵循分光光度法的吸收定律,比较对照品溶液和供试品溶液的吸光度来控制供试品中待检查元素的限量。

D.注释:①以上两法所说的应符合规定意为:若对照品溶液(A)的读数为a,供试品溶液(B)的读数为b,则B值应小于(ab)。②铁、铜的检查为标准加入法,是《中国药典(2005年版)》收载的原子吸收分光光度法的第二法,可用于杂质限量检查。该法能完全消除仪器因素以外的干扰,因而准确度高,对于待测元素含量低的试样尤为适宜。

(4)含量测定:利用维生素C具有强还原性,可被不同的氧化剂定量氧化的特性,常见的氧化还原滴定法很多:碘量法、2,6-二氯靛酚法、碘酸钾法、铈量法、溴酸钾法、铁氰化钾法等。为适用于复方制剂和体液中微量维生素C的测定,又相继发展了紫外-可见分光光度法和高效液相色谱法等,而最常用的方法为碘量法。《中国药典》运用碘量法测定维生素C的原料和制剂。

1)碘量法:以维生素C为例,介绍《中国药典》的含量测定方法。

A.测定方法:取维生素C约0.2 g,精密称定,加新沸过的冷水100 mL与稀醋酸10 mL使溶解,加淀粉指示液1 mL,立即用碘滴定液(0.05 mol/L)滴定,至溶液显蓝色并在30 s内不褪。每1 mL碘滴定液(0.05 mol/L)相当于8.806 mg的C6H8O6。

B.原理:维生素C结构中的连二烯醇结构具有较强的还原性,在醋酸条件下可被碘定量氧化。以淀粉为指示剂,终点时溶液显蓝色。根据碘滴定液消耗的体积可计算出维生素C的含量。

C.注释:①由于维生素C在酸性介质中受空气中氧的氧化速度稍慢,所以应加稀醋酸10 mL(维生素C钠含量测定时加入H2SO4),但仍需加酸后立即滴定,以减少空气中氧的干扰。②用新沸过的冷水溶解本品是为了减少水中溶解氧对滴定的影响。③用碘量法测维生素C的制剂时应考虑辅料对测定的影响,滴定前要进行必要的处理。如片剂溶解后过滤,取续滤液测定;注射液测定时应加丙酮作掩蔽剂,因维生素C注射液中加有稳定剂焦亚硫酸钠,后者易水解生成亚硫酸氢钠,具有还原性,对碘量法有干扰。而丙酮可与亚硫酸氢钠发生加成反应,以消除其干扰。

2)高效液相色谱法:《美国药典》曾用该法测定维生素C注射液的含量。

测定方法:以十八烷基硅烷键合硅胶为固定相;将15.6 g磷酸氢二钠与12.2 g磷酸二氢钾溶解在2 000 mL水中,并用磷酸调节pH值至(2.5±0.05),作为流动相;紫外检测器,检测波长为245 nm;流速为0.6 mL/min;供试品溶液和对照品溶液均用流动相配制成0.5 mg/mL的溶液;理论板数按维生素C计算应不低于3 500,拖尾因子应不大于1.6,进样重复性应不大于1.5%。将供试品溶液和对照品溶液分别进样4 L,测量所得色谱图中维生素C的峰面积,按外标法计算。

L,测量所得色谱图中维生素C的峰面积,按外标法计算。