栗峰四载 防微杜渐

游寿来到李庄中博院。俗话说“树挪死人挪活”,而人到新环境未必皆能适应。游寿与中博院李济、曾昭燏、吴金鼎等“海归”学者治学路径,甚至语言体系也不尽同。一年后,曾昭燏与傅斯年商量,将游寿从中博院借调到史语所。傅斯年是曾昭燏的姑表姐夫。曾昭燏的二哥昭抡(西南联大化学系主任)与傅斯年是连襟,二嫂俞大絪是傅斯年夫人俞大綵的姐姐。

1943年3月底,史语所善本书库管理员王育伊“急于赴渝”,坐镇李庄的史语所代所长董作宾致函傅斯年,“继任育伊之人,乞兄注意物色”。于是,游寿从山下张家祠堂中博院,调到山上板栗坳史语所图书馆,顶替王育伊,负责善本书库。她自此改名游戒微。当年8月30日经史语所正式呈报中研院总办事处:“据游寿君声称,现已改名游戒微,请更正,并祈转呈院长鉴核。”[12]古语道,“有其名必有其实,名为实之宾也”。她或是提醒自己要“防微杜渐”。

游戒微来到史语所历史组所在茶花院管理善本书库,薪俸定为240元。[13]应该不低,比如1940年留英归来的夏鼐,任专任副研究员,月薪250元。而关于职级升等,曾昭燏与傅斯年还另有约定。傅斯年或避“用私人”之嫌,故对游戒微在名分上有些委屈。史语所图书管理员那廉君即有微词,1943年8月26日致信傅斯年:“闻本所本年度第二次所务会议报告事项中‘借调中博院游寿女士为图书管理员’一案有‘名次在那君之后’一语,窃以为未便,乞收回此意。”[14]

1943年12月2日,游寿上书傅斯年谈自上月迁入茶花院善本书库后的见闻感受,表达内心不适(王立民供图)

接任未久,游戒微就对周遭人等的轻视极为反感,在上告傅氏的信中写道:“贵所大小研究员素贱事务人员,即如昨昏时牌坊前,有人指呼‘管理员’甚有侮辱之态。”“大小研究员”和“素”,这是些全称判断,可见她性格上也有不宽厚的一面,甚至对傅斯年可能也有意见。“……由于凌先生(凌纯声)和向先生(向达)是南京学友,有时互相谈谈所学,有时也流露出依人之叹。”[15]办史语所,傅斯年目睹中国历史语言学之衰歇,有感于西方汉学家的建树,提出“西洋人做学问不是去读书,是动手动脚到处寻找新资料”。他对金陵学派的书斋治学路径多不认同。而游戒微恰恰承继的金陵“旧学”传统。

让她深感庆幸的是,史语所善本书库藏有四万幅金石拓片,多为名家旧藏,其中一大类为唐代墓志。以此考证史事,她早有志于此,在撰写的《李德裕年谱》中写到:“新旧唐书李德裕传俱言六十三卒于珠崖贬所,补录传记亦云焉。唯续前定录云六十四。于是说者稍有考订是非。旧书本传云三年正月方达珠崖郡,十二月卒。今据新出土所撰彭城刘氏墓志末,烨附记云:己巳岁十月十六日贬所奄承凶讣。则公之卒在大中三年为可信。”此即以墓碑订史实之一例。

傅斯年也是历史组的代理主任,他应该赞同游戒微的学术选向。于是,游寿“近水得月”:1943年9月7日“提取全唐文四十函叁百贰拾册”;某年11月11日“提取三代吉金文存壹部四函” ;某年4月14日“检还图书馆唐代丛书一本”……

流年似水,波澜频生。1944年6月21日,史语所致函游氏:“前日见揭贴,深感悚异。执事如以为不可,一言即决,何至出此类揭贴?今既如此,只有与王君对换房屋,并无他法,即希照办”;也函致王崇武:“房子事原是商量性质,惟既有此揭帖则为维持秩序计,只有照原议办理。已嘱游女士与执事对换房子矣。”[16]这两函所里通告,不容商量。事件起因或许是房屋对换引发的纠纷。彼时,研究人员生存环境艰难,板栗坳因房屋问题,曾困扰多人。对他人的住房问题,所里颇费心思。而对游戒微是否也同样公平?她会不会因“人微言轻”而粘揭贴——“揭贴”源自明代江陵与苏州织工,继之者清代广州三元里抗英军之“说帖”。因其恣意率性具有煽动性。或因游寿贴“小字报”措置不当,出语不端,乃至与代理所长董作宾直接产生矛盾。因无资料证据,仅备一说。

调进游戒微,傅斯年确有提携才女、厚植学问之意。1945年2月16日,他给曾昭燏写信:“前谈游戒微先生事,最终结论仍以前法为妥,即改任为助理研究员,拟在开会时特别申请,以第三年论,若两年内游先生写成著作,即可讨论升副研究员,不待满四年也。”内举不避亲,这封信不过是傅斯年与曾昭燏的依计行使。可惜游戒微不明白老同学与傅斯年这番心思。

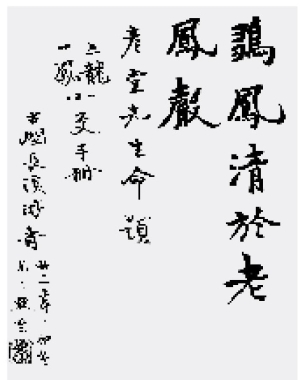

1943年初冬,游寿为董作宾孩子题词(董敏供图)

1945年1月15日,游戒微“因病暂请假三日”回到重庆。2月12日是甲申年除夕,回家团年,本天经地义,可怜游戒微对此绝口不提。2月21日,也就是傅斯年致信曾昭燏,交底对游戒微安排的信的五天后,游戒微再给傅斯年写假条:“因旧疾复发,又因家乡沦陷,暂欲赴渝一行,未完工作抑另派人。或准予假,乞请裁夺”。傅斯年办史语所,强调统一意志和纪律保证。历史组助理研究员李临轩研究断代史,1943年6月15日向傅斯年请假:“因病初愈,防受暑重翻,只得暂请外出假五日,分发承办工作,随带五日归家抄写。至于前两次因病请假,俟以后星期例假补作,俯予赐准。”也即是请假回家,工作不停;请假时间,从以后的例休假扣除。依史语所规矩和傅斯年性格,不难想象他读游戒微请假信的心情。

1940年代,板栗坳茶花院史语所别存书库前

游戒微请假离去,傅斯年仍在为其后工作安排擘画,3月3日致函那廉君:“游戒微先生请假往重庆,返后即专治唐石刻,考证史事,其工作改属研究人员范围,惟名称不改(此等事以前本所常有之),善本书库,由张苑峰先生兼管,并约王志维先生佐之(此件存所务会议卷,下次报告)。所有千唐石(及其他唐志)、善斋石刻,均留交游先生工作,另辟一室,即善本书库最左第一大间(原存各物移陈槃庵先生住房,陈回原房)。一切乞兄分别洽办为感。”[17]

张政烺(苑峰)不愿接手善本书库,其意通过历史组代理主任陈槃转告,惹得傅斯年大光其火,3月4日回复陈槃:“昨谈之事,为之愕然。张君处最近两次谈此事,已说好,又这样来!可为长叹!寄语张君,吾非可受人劫持之人,彼近日之狂悖甚矣。已说好之图书馆办法(即致那先生信中语)如彼不接受,请今日言明,即另办。彼如必要求彼分内所不应有之要求(即昨言之事是也),去就可由彼自择,至于‘说出来与我与所皆不好’云云,乃下流之语,自今以后,彼如留此,应改过反省。此字乞示之,弟决无犹疑。”[18]

张政烺1936年毕业于北大历史系,是傅斯年选入所的“拔尖生”,曾谓“材如苑峰不易得,向学如彼尤不易得”。故对其爱深恨切。当日回函陈槃转交,犹不尽意,又直接给张政烺一封措辞严厉的信——

苑峰先生:

今日徒劳槃庵往返,执事终不肯撤回其荒谬之要求(此要求即游必走;如不使游走,则你走),此等态度,等于劫持,断不可长,此其一。我办理此事之原则,星期四晨已言之 (以前亦说过多次),是日晚,在我家(此次有那先生在座)又言之。当时毫不以为不妥,今忽来此,此其二。我对游先生言调整善本书室事,自始即说明无使其他去之意,今何忽然变卦?此其三。

故执事此一要求,不特不可行,并须认为过失而反省也。故最好来一信,或告槃庵,取消前说,如其不能,则是又要走,又接管图书馆,岂非多事?故如执事后日接管图书室,我只能认为取消此要求矣 (以后不能再弹此调)。否则岂非多事?兹进此最后之忠告,望善思之。此颂

著祺

傅斯年 三月四日晚[19]

“夜里思量千条路,早上还是磨豆腐”,那晚张政烺定是痛苦不堪,翌日他致函傅斯年陈情后表示:“迟至今日,未接管别存书库。不久当着手,届日当会同游戒微君及佐理人员王志维君将别存书库之金石拓本图书器物彻底清点。”[20]

可惜人无“上帝的全知视角”。时在重庆的游戒微怎知几个大男人在她离开李庄后引起的一连串纠纷;她更想不到,傅斯年对她寄望殷殷,甚至不惜得罪爱徒。

4月2日,游戒微致函代理所长董作宾续假。4月11日,转而又向傅斯年续假:“前蒙准假一月,现已届满,唯尚有多待,且江水多阻,续假一月,旷日恐久,请即停薪,以塞众议。”此一去,滞留重庆长达四个多月。其间,据游寿晚年在哈尔滨师大的学生王立民考证,在重庆她已另觅职业,到中央大学国文研究所担任助理。但不知何故,未能持续。

7月中旬,游戒微怏怏然回到李庄。8月15日抗战胜利,东归在即,她致信傅斯年:“归所月余,姑整理未竟之稿,拟东归前墓志史料第一辑可完成;唯拓片尚封存室内,倘谕彦堂先生准予取出历代墓志,是公私两便。仍乞裁夺。”[21]傅斯年时在重庆,所务委托董作宾代理,游戒微不敬土地,远庙求佛,至少从策略上欠考虑。

8月25日,她又致信傅斯年:“年来受闲气盖平生未有,常恐冒渎神听。然以防微杜渐,聊试一鸣,君子不欲高上人,固不与所中旧人寻仇。”不知是前信所谈及的问题,还是又产生新的矛盾?9月18日傅斯年回信还算冷静:“一切照前约之办法,您以旧名义未作研究,部分之管理事项可不担任,一切均交张政烺先生接收。移交之事,乞速办。”[22]

善本书库交接工作似为不顺,9月25日,游戒微函傅斯年:“拓片移交手续,待曾昭燏归李(庄)便一问明交卸,又移交时拟得一法律保障,不能凭人臆度之诬询与无礼之恶詈。”多愤激之语。11月10日,那廉君函游戒微:“兹拟自本月十三日下午起清理金石拓片,以后每日下午办理半日,如荷同意,敬乞届时驾临别存书库。”[23]

著述体现学者的学术生命。11月29日游戒微致函董作宾:“兹有拓片四种,因稿本插图欲制照片,乞批准付照。”董作宾允准这一要求,12月12日,史语所照相记录:“记游戒微先生交来黄淳墓表、冯道根照相、李义买山券等共计使用底片数。”[24]

1946年2月8日,游戒微致函董作宾傅斯年:“请速拨办公室事由。”[25]这件事被后来算作游在史语所的过失之一。2月25日,游戒微再致书傅斯年,“《冢墓遗文史事丛考》已于三十四年草讫,呈送岑仲勉、陈槃两研究员,指示之点,亦已改定,极想早日付梓,如何呈交,请核示。”同日,她也有函呈董作宾:

1940年代,游寿赠逯钦立所临金文毛公鼎(岱峻收藏)

敬签呈者《冢墓遗文史事丛考》于三十四年十二月草讫,呈送岑仲勉、陈槃两位研究员阅核,顷已交下指示之点,亦即改定(陈槃先生只阅总编褒美而已,岑先生全部阅且有批复各端。)序目已写,载六同别录亦已出版,唯此项史料实非枕中鸿秘,(北平中央图书馆均藏有)稍一迁延便是明日黄花。职既首纂辑此稿,序目披露或有他人零简发表,极想早日付梓(唯有图版渝不能印),如何呈缴,请核示。

谨呈董代所长。

职游戒微 二月二十五日

此后一旬之间,不知又有哪些事发生,会不会是重庆那边陈士諴有急事。总之,游戒微再离李庄去重庆。3月5日,她分别致信在重庆的傅斯年与李庄的董作宾:“本所还都计划已奉命在五月以后,职夏日多病,欲先下渝觅交通机会,至都日即向所中前所派接收人员报到并听其指命,伏恳赐准。”[26]半月后,她在重庆再致信傅斯年:“本所复员在夏天,职每年夏令必病,万不得已,呈请下渝自觅还都机会。顷抵渝已一周,正极力设法交通工具,倘得先行至京之日,即向所中所派接收人石璋如先生报到。”[27]

傅斯年雄才独断,嫉恶如仇,“以有各种不如意事,时有暴怒”。3月21日,他致信董作宾:“游竟自行离所,应将其免职。此人不能再留其在所。弟当时找她,大失策。甚对本所不起。”[28]当日,他在致夫人俞大綵的信中写道:“游于一周前到,托人送信及钱于陈德宏,腊味未带来(云,下次托人送来),至今一周矣。人不见,亦不知住处,只好听之,恐怕要坏了。此人行事无一不奇怪。她未得彦(堂)老允准,擅离研究所,已交那公去信将其免职矣。此人去年即该革职,忍耐至今。彦堂来信,云其无法对付。拉他(她)到研究所来,真不幸事也。”[29]

3月27日,傅斯年给游戒微一封措辞严厉的信:“执事未得董先生同意,自作主张,自行离所,应自离李庄之日起,以停止职务论。”四天后游戒微回信:“顷奉手谕,不胜骇愕。职此次离所,彦堂先生曾批示‘暂作请假’。职在所中前后四年,自揣无过,倘钧长以离所还京太早者,亦可即返李庄。”[30]同时,又致信董作宾:“此次请示先行归京经过,不图先生背后报告,傅所长有停职通知。今且忍耐不言,顷再缄倘以为不得擅行还京者,即重返李庄。”此信或可换一柔和语调,以求转圜。但率性任侠的游戒微岂会如此。

游戒微最初离开李庄是否向董作宾请过假,且得到允准?3月30日,董作宾有一封信致傅斯年:“关于游君,继思此事经过,须为兄详言,故嘱那(廉君)暂缓办。游此次赴渝作为请假,弟曾有专函奉告,不知是否未收到?兹再写出,请拨冗一看。游君必须辞职,乃势所不免,惟解职之理由,似不足杜其口。弟拟改为另一理由,嘱那简叔写成寄兄一看,可发即发?否则,兄另拟寄来再发。”[31]董作宾的深文周纳,回答了傅氏对游“未得彦老允准,擅离研究所”的误判,但要解职游戒微,早有成见。

2005年9月4日,董作宾之子董敏在戏楼台(岱峻拍摄)

傅斯年已怒不可遏,4月7日致信董作宾:“见游来信强词夺理,附致兄一信尤如诬妄。此等人万不可留其在研究所。一切文件附上,均至要紧,乞交那公特别保存,以备万一打官司之用。兄万不可回她信,以免上其当。兄代为弟事受累,弟无知人之明,弄她进所,对所尤深歉仄也。”

傅斯年再致信游戒微:“先生如于停职之办法有所申辩,自无不可,此事之决定系根据执事来渝留下之字而作,与董先生无涉。又,执事致董先生信之词调,自为执事一贯之常态,亦即敝所不能永久忍耐者。故前此决定绝不能更易。”[32]

“才自清明志自高,生于末世运偏消。”收到傅斯年解聘信三天后,游戒微终于拍案而起,吐尽渥气,“平生志在为学,岂较区区作驽马恋栈耶?岂效无赖汉,专以告讼为事?即日离渝归东海。”[33]

游戒微在茶花院撰写完成,并经研究员岑仲勉、副研究员陈槃审改的论文《冢墓遗文史事丛考》已收入史语所在李庄的论文总汇《六同别录》。而此时傅斯年执意要将那篇论文撕去。同事那廉君向傅氏写信申说:“……《六同别录》已装订成册,如撕去游先生一文,势必重新装订,并改封面,此举是否可免,敬乞告知。”[34]4月10日,傅斯年复信——

简叔兄:

带来六同别录中下收到,初见游某文已装入,亦觉抽去为难,又用心读之,断其非抽不可也。游文文理不通,语无伦次,彼自以为美,实则不中任何标准。他(她)也谈文,怪事!本书自有出版品以来,无根之注,荒谬之作,亦不在少。然尚无此一格,不必备糠之大观也。乞连抽去。书法不必改装,用刀将此四页割去,封面与目录均贴上仍可。此非以我恶其人而抽之,乃以其文实不可登也。研究所不需要这样月令[35]的“过人大雅”。又游事文件,已寄董先生,乞抄一份,弟已商之律师朋友,彼如打官司,即亦不打,决无妥协之可言。

以无知闹事各事,如去年今年各事,弟知者:一、不交代。二、住处。三、办公房。二见骂董先生信。此外,兄故友皆记下。乞兄记下,怕是久后忘了,而打官司必拖时间甚长也。与张对闹文件中之事实,并祈抄下,游信全抄,不必太急。发来也不会打得甚快的。

弟行前当有信,专祈近安。

弟顿首四、十[36]

4月11日,史语所致函游戒微:“执事所任别存书库图书管理员一职,业经通知停止,此职亦即裁并,应照章发给遣散费三个月。”“所著《冢墓遗文史事丛考》一书,本所不能付印,可由执事自行设法出版……”[37]

气是无烟火药,一旦引动,既伤人亦自伤。游戒微的论文,是在职务期间内完成的,受领中研院俸禄,即纳税人的供养。安能专横任性,随意拒印?再者,论文指导者评审者岑仲勉、陈槃,又置他们何种境地?看似在批评游戒微的学术水准,实际上是在暴露傅斯年自我道德缺陷,也在贬损自己的学术判断力。

法国哲学家狄德罗曾言:“人是一种力量与软弱,光明与盲目,渺小与伟大的复合物,这并不是责难人,而是在给人下定义。”傅斯年数落游戒微过失,其中第一条“不交代”,或是隐瞒自己的身世家庭,以致众议汹汹。既已适人,家在重庆,本当名正言顺,为何讳莫如深。原来在福建霞浦,陈士諴与发妻关系尚未了断。她独自拉扯四个儿子。后来收到夫君决绝信后,五内摧裂。那位妇人对陈士諴的回答竟是,“请她善待我的子女便是。”[38]这或是游氏不愿告人的真实原因。苦水自咽,自我放逐,以自我救赎。

李济之子李光谟、董作宾之子董敏都曾语之笔者,李庄的研究人员和家属,都有些惧怕游戒微和曾昭燏这两个不苟言笑的老处女。读者或问,那曾昭燏到底知不知情?她可能知情。她们是同窗闺密,频频通信;1940年年底游寿经胡小石推荐到江津白沙国立女子师范学院任教,其后胡小石也到了该校教书,曾昭燏也曾赶去白沙。师生三人聚会,不会不涉游寿的去向问题。1946年回到南京后,曾昭燏与游寿仍常有走动,夏鼐12月1日日记:“今日星期,中午赴游介眉君之约,在最高法院宿舍用膳,在座有胡小石先生及曾昭燏君,饭后闲谈。……今日天阴,较昨日为寒冷,或许又要下雪,或谓天气忽冷,乃放晴之预兆。”[39]