印度史迹与佛教之关系

无论若何高邃之宗教,要之皆人类社会之产物也。既为社会产物,故一方面能影响社会,一方面又恒受社会之影响,此事理之无可逃避者。佛教有二千余年之历史,有东西数十国之地盘,其播殖于五印以外者,顺应各时代、各地方之社会情状,为种种醇化蜕迁,固无待言。即以印度本境论,幅员既如彼其辽广,种族既如彼其复杂,文化既如彼其繁荣,则佛教在彼土千余年间之分合盛衰,必与其政治上、学艺上有相应相倚之关系明矣。徒以印人历史观念缺乏,至今竟无一完备之信史足为依据,而佛教徒亦向不以此为意,故无得而征焉。然而佛教自佛灭度后,循机体发育之公例,为不断的进化蜕分,其间或荣或悴,经无数波折,卒乃灭绝而迁化于他方。此既章章不可掩之事实,苟非略察其社会变迁之迹,则此种现象殆无由说明,而其所输入中国之教理,何故有种种之异相,无由知其渊源所自。吾故先为此章,刺取印度政治上大事与佛教有密切关系者,述其概要,俾学者得一简明概念,为研究佛教宗派史之预备焉。

佛陀在世布教之迹,略同孔子。孔子辙环所及,在黄河下游齐、鲁、宋、卫约千里间,南极蔡、楚而止。佛陀亦然,其足迹所及,在恒河下游摩竭陀、㤭萨罗、迦尸、㤭赏弥[2]数国,约千里间,南极胆波而止(约当今之孟加拉省)。而因缘最深者,则摩竭陀之王舍城(竹林精舍所在)、㤭萨罗之舍卫城(给孤独园所在),迦尸之婆罗奈城(鹿苑所在)。此诸地方,实当时印度人口最密之处,而文化之中心也(至今犹然)。就中王舍城最为主要,舍卫次之,而此二地则外道之窟穴也。(注一)佛教首立根据于此,可谓力为其难,而后此佛教与外道轧轹不绝,且彼此思想迭相为影响,则亦以此。

佛灭度时,摩竭陀王为阿阇世。其人本弑父篡国之恶徒,且常党于耆那,与佛为难。然当佛灭前已悔罪归依(据《阿阇世王经》),故有名之“第一结集”(详见拙著《中国佛教史》第二篇)[3],即在王舍城举行。其后阿阇世战胜波斯匿,兼并㤭萨罗[4],拓境西至摩偷[伦]罗,西南至阿槃提,东南至鸯伽(即今之印度首都加拿吉打所在地),奄有五河全城(恒河所受五河)。王既信佛,故佛教亦随其政治势力而扩张,因扩张之结果,而地方的派别渐生。

佛灭后百五十二年(西纪前三二七),有一事为印度文化史上所宜特笔大书者,则亚历山大大王之大军侵入是也。大王军力所及,虽仅在印度河流域,其时间虽仅十二年,然印度、希腊西文化系之接触,实自兹始。时大王领土,奄有波斯及中亚细亚。逮大军退出,挟印度文明之一部分以为归赆,佛教之入西域,此其远因。且自兹役后,犍陀罗、迦湿弥罗一帝[带],已渐受希腊思想之濡染。而此两地实为后此佛教之中枢。故佛教在同一根本原理之下为多方面之发展,其受外来文化之戟刺,不可诬也。

西北部之客军方退,而中部之内争旋起。时则有所谓四恶王者,日寻干戈,破坏塔寺,杀戮比丘,一般人民固受涂炭,而佛教受到特甚。(注二)至佛灭后二百十九年(西纪前二六六),阿育王即位,教乃中兴。

阿育王(Asopa)为佛教最有力之护法者,稍治佛学之人,类能知之。(注三)其祖父旃陀罗 多,当亚历大军退出后,蹶起西北,逐希腊人所置将帅,旋龛定四恶王,统一中印度,建立所谓孔雀王朝者。再传至阿育,国势益张,南灭羯

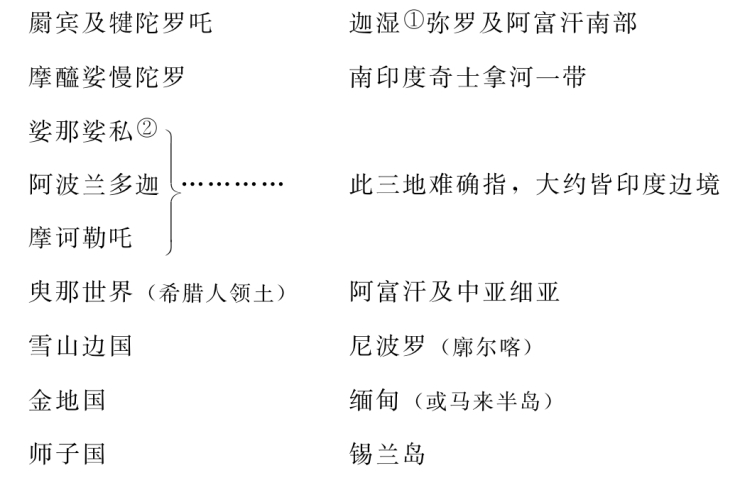

多,当亚历大军退出后,蹶起西北,逐希腊人所置将帅,旋龛定四恶王,统一中印度,建立所谓孔雀王朝者。再传至阿育,国势益张,南灭羯 伽,西服犍陀罗,五印役属,余威且及域外,而奠都于摩竭陀之华氏城(亦称波厘吒子城,在王舍城西约二百里,佛在世时所常游处也)。即厌征伐,遂皈正法。时则有目犍连帝须(Moggaliputta Tissa)者,实为国师,为王立种种关于宗教上之设施。既在华氏城举行“第三结集”,调和上座、大众两部之争(注四),更派遣宣教师于国内外,大举弘法。其布教区域及教师名,具见《善见律毗婆沙》中。(注五)其今地名略可考定者如下:

伽,西服犍陀罗,五印役属,余威且及域外,而奠都于摩竭陀之华氏城(亦称波厘吒子城,在王舍城西约二百里,佛在世时所常游处也)。即厌征伐,遂皈正法。时则有目犍连帝须(Moggaliputta Tissa)者,实为国师,为王立种种关于宗教上之设施。既在华氏城举行“第三结集”,调和上座、大众两部之争(注四),更派遣宣教师于国内外,大举弘法。其布教区域及教师名,具见《善见律毗婆沙》中。(注五)其今地名略可考定者如下:

①“湿”,《饮冰室合集》误作“温”。

②“娑那娑私”,《佛学研究十八篇》及《饮冰室合集》均作“婆那婆私”。

近欧人治梵学者,发见阿育王石刻二十余种(注六),内中一小摩崖有“派宣教师二百五十六人”一语。据此,可知《善见律》所纪,盖为未尽。又其摩崖最大者七处,皆刻诏书十四通,其十三通中有云:

王即位第九年,征服羯 伽(Kalinga)……皈依[5]正法,流布佛教。……王以为最上之胜利,正法之胜利也。此胜利行于王之领域,又远及于六百由旬外之邻邦,若臾婆那(Yavana,即臾那)、王安捺歌(Antiyoko)之国,调拉马耶(Turamaya)、安忒尼(Antikini)、马加(Maka)、亚历加达拉(Alikasudara)四王之国,南及初拉(Colu)、槃耶(Tandya)、赡波槃尼(Tamba-pani,锡兰)诸国。又王之领域内……诸地,所至皆受王使之宣说随顺正法。……

伽(Kalinga)……皈依[5]正法,流布佛教。……王以为最上之胜利,正法之胜利也。此胜利行于王之领域,又远及于六百由旬外之邻邦,若臾婆那(Yavana,即臾那)、王安捺歌(Antiyoko)之国,调拉马耶(Turamaya)、安忒尼(Antikini)、马加(Maka)、亚历加达拉(Alikasudara)四王之国,南及初拉(Colu)、槃耶(Tandya)、赡波槃尼(Tamba-pani,锡兰)诸国。又王之领域内……诸地,所至皆受王使之宣说随顺正法。……

此碑文中所举外国之诸王,正可为《善见律》之臾那世界作注脚。盖臾婆那者,当时印度人呼希腊人以此名。此诸王者,皆亚历山大诸将之胤也。以近今学者所考定,则安捺歌,即叙利亚王安德歌士(Antioe-pos,西纪前二六一—二四六,领有叙利亚及西亚细亚);其调拉马耶,即埃及王德黎弥二世(PtolemyⅡ,前二八五—二四七);其安忒尼,即马基顿王安特峨拿士二世(Antigonas Ⅱ,前二七八—二三九);其亚历加达拉,即欧比罗王亚历山大(Alexurder,前二七二—二五八)。据他处摩崖所刻,尚有“王国所属臾那世界”一语,似此诸王当时皆对于阿育修职责者,故得自由布教于其境内也。据此,则阿育王与佛教关系之巨,可以想见。前此佛教所被,仅在五河——中印、东印之境(注七),至是不惟普逮全印,更北抵雪山之尼波罗,东渐缅甸及马来半岛,南渡海入锡兰,西北出阿富汗至中亚细亚,极西逾波斯,散布地中海东岸,且延及非洲之埃及,至是而佛教始含世界性矣。

自兹以后,佛教应“边地中兴”之谶,分南北两路进展:北路经西域入中国,南路独盛于锡兰。而印度内地亦以教区日恢,地方色彩益分明,宗派部执,蜂起并作。[6]阿育殂落后百余年——约当西纪前二世纪,有婆罗门种之武将弗密多罗者,覆孔雀王朝,仇虐佛徒,自是中印度之佛教浸衰。

护法人王之最有力者,前推阿育,后则迦腻色迦,而介乎其间者,尚有一弥兰(Milinda)。弥兰王,希腊人也。其先代已侵入北印度之舍竭,临信度河而居。王嗣位,约当西纪前百五十年,势力已渐进至恒河统域。闻龙军(Nagasena)论师之教,皈依佛法。(注八)希腊人奉佛之确凿有证者,王其首也。盖至是而印、希两文化,已由交互而渐趋融合矣。中印佛教颓势,得此似亦稍振。

迦腻色迦王,盖佛灭后第七百年——西历第二世纪初期之人,以月氏种而王印度者也。(注九)月氏本我甘肃边陲一游牧族,当汉初时,转徙度葱岭,夺希腊人旧领地,百余年间,渐次南下,成一大王国,都健[犍]陀罗,进据迦湿弥罗,遂为印度共主。其史迹略见于两《汉书·西域传》。(参看拙著《中国佛教史》第三篇《佛教与西域》章)[7] 而迦腻色迦,则全盛时代之王也。当西历纪元前后,佛教中心已由中印移于西北,而健[犍]陀罗、迦湿弥罗实为之枢。此两地既与欧西接触频繁,文化性质颇极复杂。且中印屡经丧乱,重以外道压迫,教宗耆宿,相率避地北来,故当时号称佛教正统派之萨婆多部,即以迦湿弥罗为根据。迦腻色迦王在此种环境之下为统治者,自然对于佛教当生信仰。其事业之最足纪者,则迦湿弥罗之“第四结集”。今所传《大毗婆沙论》二百卷(玄奘译),即成于是时也。(详拙著《中国佛教史》第二篇)[8] 迦腻色迦与胁尊者、马鸣菩萨同时。时大乘已渐兴,王一面崇礼正统派之萨婆多部,一面又建迦腻色迦寺,供养大乘僧。自兹以后,龙树、提婆继起,佛教如日中天矣。此王远祖,既发祥中国,当其全盛时,葱岭内外诸国咸役属之。故于佛教东渐之因缘,关系最巨焉。(详拙著《中国佛教史》第三篇)[9]

佛灭后第九百年之初——西纪三一九年,笈多(Gupta)王朝之毗讫罗摩秩多王(Vikramaditga,唐言超日),统一全印,威力不让阿育。此王崇信毗湿拏教,颇袒外道,致世亲之师如意论师含愤而死,事见《西域记》(卷二)及《婆薮槃豆传》(真谛译)。然其末代之王,似已有皈依佛教者。(注十)(https://www.daowen.com)

读玄奘之《西域记》、义净之《南海寄归传》,当能知隋唐时代之中印度,有所谓那烂陀(Nalanda)寺者,学徒极盛,实为佛教之中心。(注十一)寺在王舍城北三十余里,与佛教发祥地之竹林精舍相附近,知其时佛教中心复归于摩竭陀矣。此寺据《西域记》,谓佛灭后不久即已设立。然法显游印,当西历五世纪初,其游记叙摩竭陀诸寺颇祥,独不及那烂陀,则知此寺必兴于我国六朝间矣。要之,佛灭后千年至千二百年间,中印佛教复大盛,即据那烂陀历史可以证明之。

当第七世纪上半期——佛灭后千一百余年时,摩竭陀共主为戒日王——即尸罗阿迭多(Ciladitya),盖代笈多朝而兴者。玄奘在印学成,而戒日实为其檀越,尝广集四方学徒,使与奘辨难。奘立“真唯识量”,王悬诸国门,众莫能诘。其详具见《慈恩传》。迦腻色迦以后,护法之勤,当推此王矣。

中部正教复兴,而余部转更变衰。西北迦湿弥罗一带,前此大德辈出,至七世纪以后,渐为湿婆教、耆那教所占领,多剽窃佛教教理仪式,以似乱真。(注十二)东南诸地,亦外道猖獗,僧徒受其影响,佛教变为秘密迷信的性质。(详拙著《中国佛教史》第三章)义净西游时(八世纪初唐武后时),佛教衰征,已见端矣。

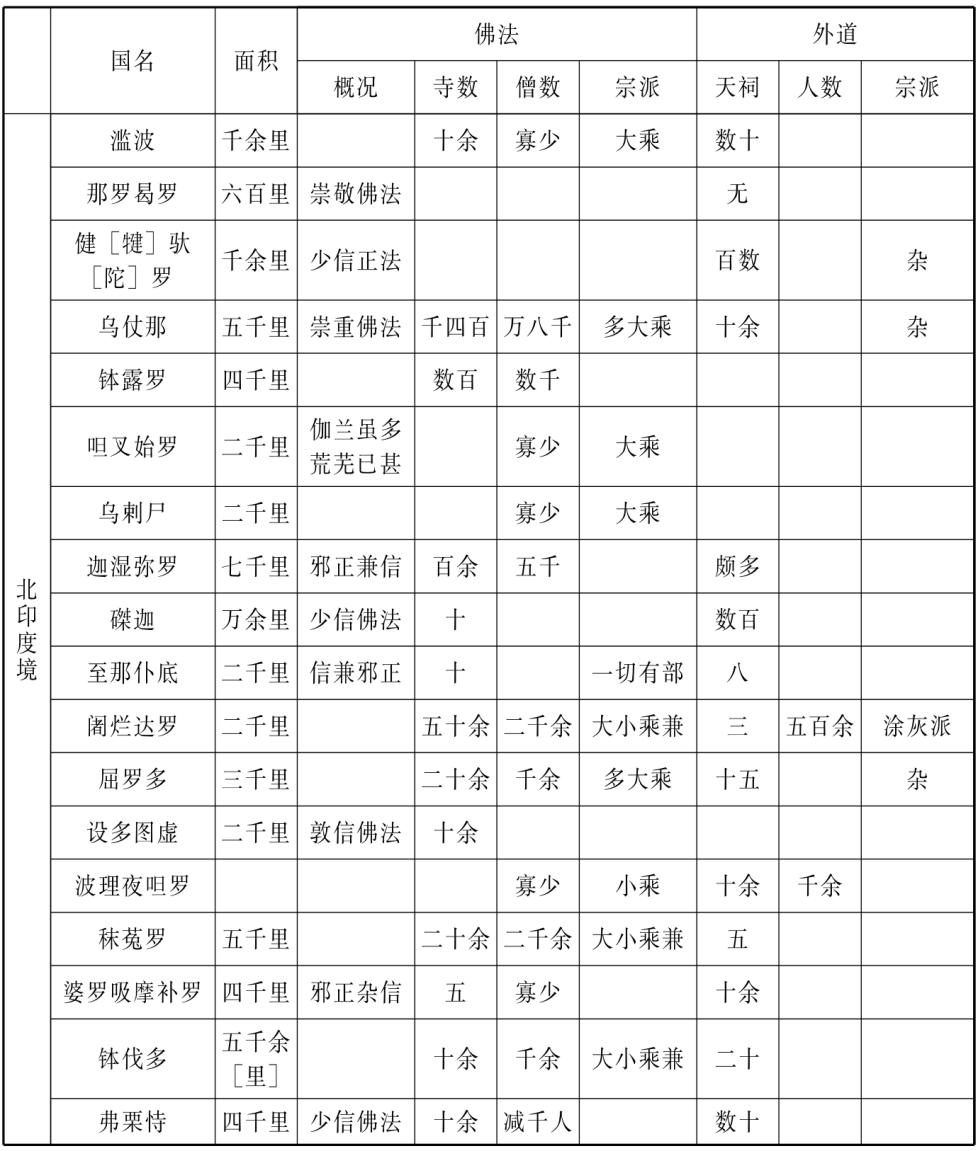

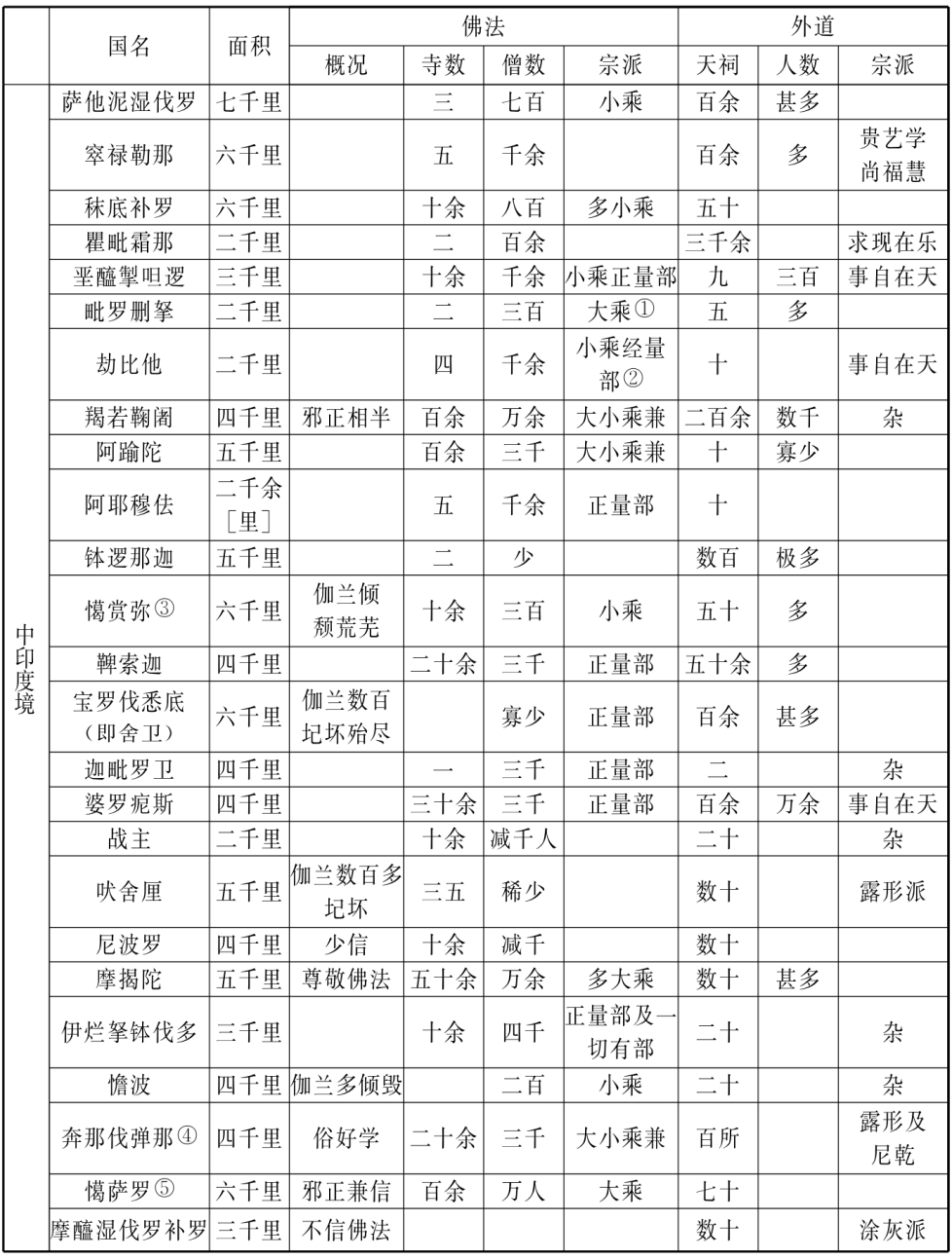

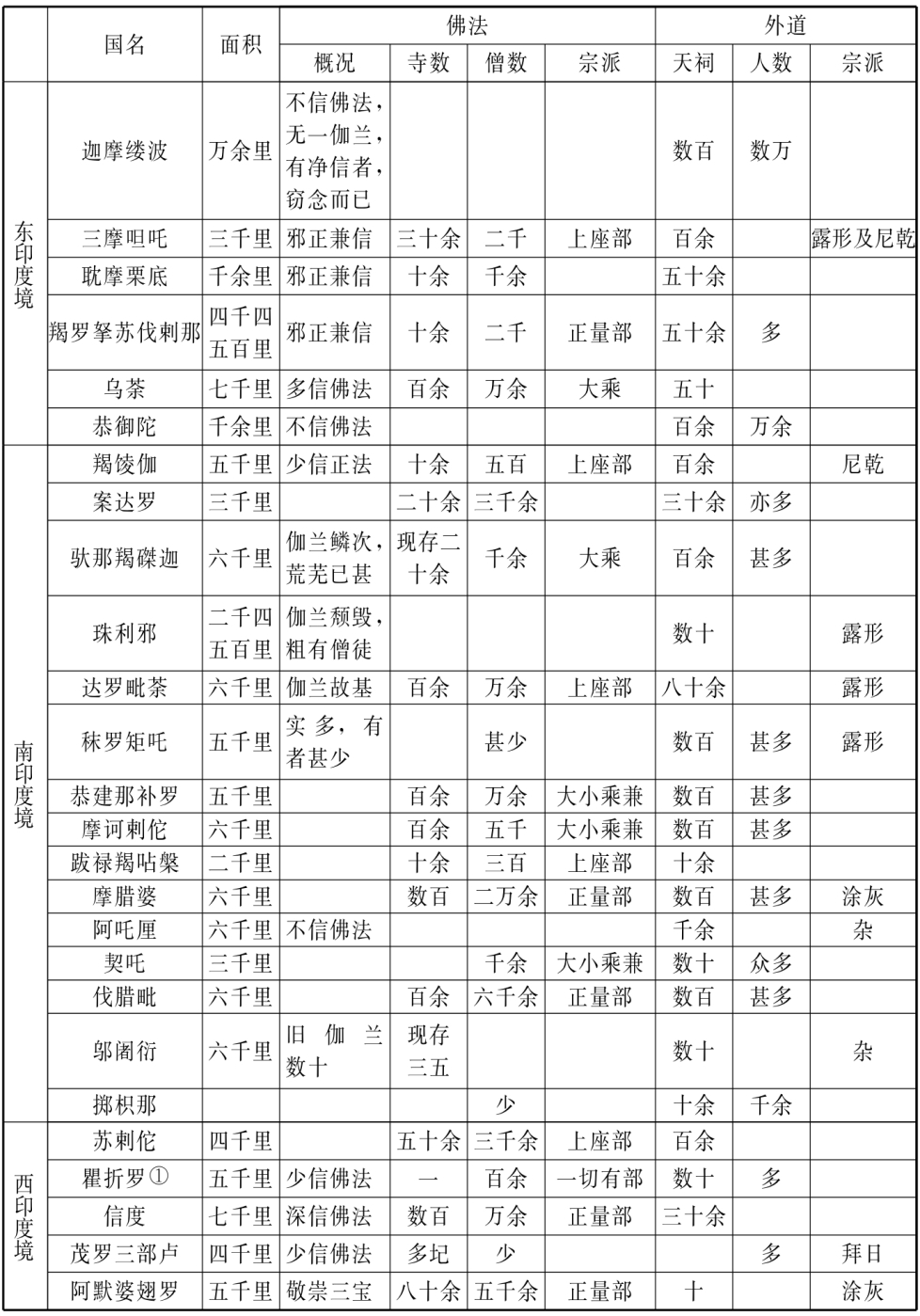

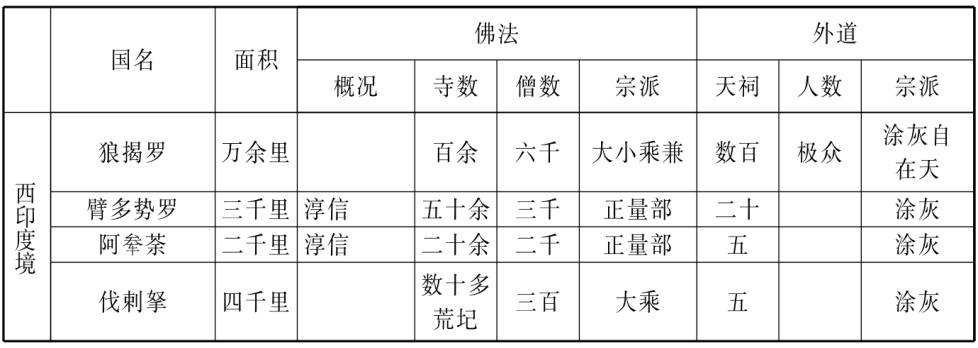

今据《大唐西域记》制为左[下]表,觇当时佛教外道势力比较焉。

第七世纪(佛灭后第五千二百年[10])印度诸国教势分布表

续前表

①《佛学研究十八篇》并《饮冰室合集》无此“大乘”二字。

②“小乘经量部”,《佛学研究十八篇》并《饮冰室合集》作“大乘”。

③“ 赏弥”,《佛学研究十八篇》并《饮冰室合集》作“㤭赏弥”。

赏弥”,《佛学研究十八篇》并《饮冰室合集》作“㤭赏弥”。

④“奔那伐弹那”,《佛学研究十八篇》并《饮冰室合集》作“夺那代弹那”。

⑤“ 萨罗”,《佛学研究十八篇》并《饮冰室合集》作“㤭萨罗”。

萨罗”,《佛学研究十八篇》并《饮冰室合集》作“㤭萨罗”。

续前表

①“瞿折罗”,《佛学研究十八篇》并《饮冰室合集》作“瞻折罗”。

续前表

读此表,可见当时佛教在各地,已不敌外道。其外道之尤盛者,则涂灰(即吠檀多派计有自在天乾)、露形(即尼乾子,亦即耆那,亦即无惭外道),两派殆与佛徒三分天下,而佛教昔盛今衰之迹,亦历历可见。如宝罗伐悉底(即舍卫),为祇洹精舍(即给孤独园)所在地;如婆罗痆斯(即波罗奈),为鹿苑所在地;如迦毗罗卫,为佛生地;如 赏弥[11],为佛常游地;如迦湿弥罗、健[犍]陀罗,为佛灭后五六百年间佛教中心地;如吠舍厘,为“第二结集”所在地,其时殆皆已沦于外道。历史上圣境犹存其故者,仅摩揭陀之王舍城而已。

赏弥[11],为佛常游地;如迦湿弥罗、健[犍]陀罗,为佛灭后五六百年间佛教中心地;如吠舍厘,为“第二结集”所在地,其时殆皆已沦于外道。历史上圣境犹存其故者,仅摩揭陀之王舍城而已。

西历八世纪中叶,印度佛教始日就衰颓。盖吠檀多派之商羯罗(Sankara),采佛教教理之一部分以中兴婆罗门旧教,既投俗尚,趋之者众,而佛教徒亦日陷于迷信,不复能自张其军矣。及西一千二百年(约佛灭后千七百年),回教徒蹂躏全印,烧荡伽蓝,屠戮僧侣,佛教在印度者,自是无孑遗,而像末余晖,乃在震旦也。