1.1 社会分层研究

在语言和社会性别的研究中,大量早期非女性主义的成果主要出自更大范围里的社会方言调查。这些社会语言学调查都是在20世纪60年代和70年代进行的,研究者的观点,除了其他内容外就包括这一论断:女人和男人使用的语言有着极其显著的不同。这些调查确立了其中的差异,即在所有社会阶级里,妇女采用的语言特征与具有权威性的“标准”语言相联系,她们比男人更多地采用这种语言形式。很多这类研究均以英语为对象,但近年来对其他一系列语言的研究也产生了类似发现(研究其他语言的例证见“扩展阅读”)。

在这一类型的调查中,最为著名的调查是美国语言学家威廉·拉博(William Labov)进行的,他考察了纽约市语言变化的情况(拉博,1966)。这项研究涉及大范围的语言使用模式,其主要关注是语言变化的过程(什么引起了语言的变化?在特定社区中,谁开始造成这种变化?变化原因是什么?)。作为整体的这一领域就是我们所知的变异社会语言学研究(variationist sociolinguistics)或者变异理论(variation theory)。较之方言学研究早期的成果,这一领域的研究要严密得多、也系统得多。20世纪60年代和70年代的种种社会分层研究,其共同尝试是在人口统计意义上的群体里选取有代表性的样本。早期方言研究远非如此系统,其中充满性别歧视的假设。在传统的方言研究中,研究者实际是不以妇女作为调查对象的,如果一定要求他们解释这一理由,他们会说妇女不足以代表真正的方言。例如,哈罗德·奥顿(Harold Orton)就毫无理由地宣称:“男人讲方言比女人更频繁、更持久、也更地道。”(奥顿,1962:15)

此类社会语言学研究的出发点是,发现人所共知的那些语言变化其一般的语言特征,即语言变量(linguistic variables)。在理论上,这些变量可以是任何特征;而在实践中,社会语言学家的研究大多聚焦于发音的变化成分。很多不同的英语中出现的一个变量是(ng),如walking和laughing这样一些词的词尾发音。这个(ng)的发音有两种变体(variants),也就是说,有两种不同的发音方式:

变量(variable):(ng)

变体(variants):[n][ŋ]

在这两种变体中,第一种变体[n]代表拼写walkin’和laughin’中n’的发音。这是[ng]在方言土语中常见的发音。第二种变体[ŋ],则是标准的发音形式。

人们在多大程度上使用这种语言变体而非那种变体,这取决于说话人的社会背景,也取决于情境所要求的正式程度。为了搜集包含这两种因素的资料,拉博在纽约人群中搜集样本,他联系了可以代表不同社会阶级的调查对象,并设计了社会语言学的访谈。设计出这样访谈的目的在于,引发出各种不同的讲话“风格”,从非常自觉和正式的风格到闲散和非正式的形式。拉博发现,正如他所预料的那样,社会级别越高,讲话风格就越正式,采用权威性变体的情形也就越常见。他还发现,在每一社会阶级中,相对于同阶级的男人,妇女总是更多地采用有权威性的语言形式。

以拉博在纽约的调查为模式,英国语言学家彼德·特拉金尔在诺里奇进行了另一项调查。特拉金尔录下了每位调查对象参与这一社会语言学访谈的过程。正如拉博的研究一样,特拉金尔的意图也在引出谈话中不同的表达正式礼节的程度。调查者要求被访谈的人读一段话或一列词语,也向他们提出一些比较正式的访谈类型的问题;然后再问一些别的问题(如“学校里有过一位让你害怕的老师吗?”),这些问题是有意设计出来让被访谈者放松的,让他们忘掉对自己的谈话做自我监控。从这些不同形式的访谈中得到回应,这些回应成为研究样本,它们被归之于四种谈话风格:“词条风格”(wordlist style),“读段落风格”(reading passage style),“正式”(formal)和“非正式”(casual)的风格。在处理这些调查结果时,从被调查者分布的社会范围考虑,特拉金尔对人们做了阶级分类。为此,他采用了“登记注册总量表”(Registrar General's Scale)。在这个总体量表里,按照一系列因素,包括居住场所、受教育程度在内,特拉金尔把调查对象划入特定的阶级;根据其职业和收入情况,调查也将男人归入不同类别。在登记妇女时,调查者按其丈夫的职业和收入归类,如果是未婚女性,则按其父亲的职业和收入归类。

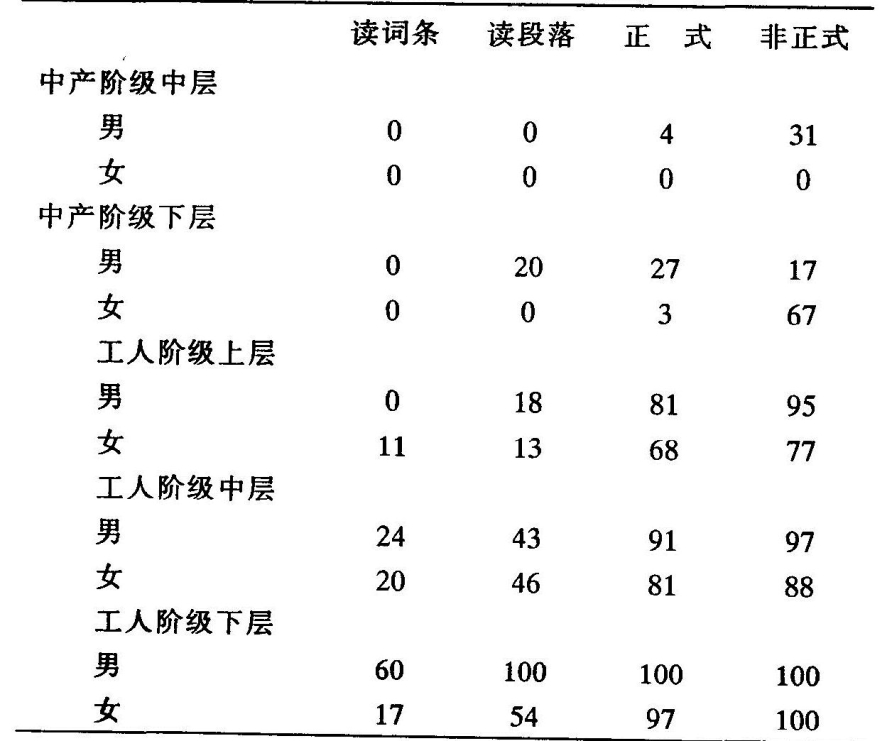

表格2.1 诺里奇地区不同性别、阶级和讲话风格的发音(ng)变化(非标准变体[n]的出现频率)

来源:特拉金尔,1972

表格2.1清晰详实,特拉金尔在这里展示了在诺里奇对(ng)变量抽样调查的结果。这张图表用百分比形式显示出调查中非标准变体[n]出现的情况(0表示完全没有出现这种情况,100表示经常出现)。我们从表格中可以看到,在大部分情况下,妇女使用方言的百分比相对较低,她们用非标准的变体[n]的比率低于其同等社会阶层的男性(这里有两个例外,两种阅读风格类别中工人阶级上层妇女、非正式谈话中的中产阶级下层妇女,在这两个比较里,女性使用非标准发音的情况高于同等社会阶层的男性)。

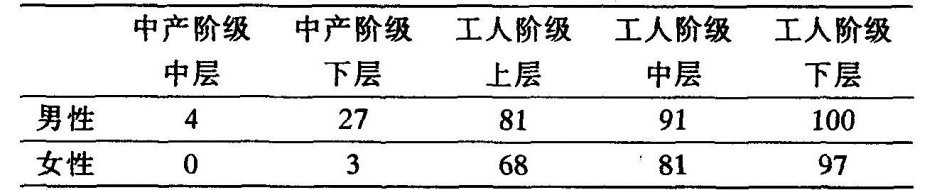

还有一种更简单、更容易理解的方式来显现这一信息,那就是进一步简化这一结果,看男女不同的语言风格,如表格2.2所示。一眼看去,经过精简的数据使结果更容易解释;但实际上,这样做过分简单地处理了这个画面,因为它抹煞了其中细微的差异,总体倾向中的例外没有被包括进去。特拉金尔在其他变量中发现了类似的模式。像特拉金尔这样的社会语言学调查都是如此,这里描绘了一般的倾向,但掩盖了很多例外,没有把这些例外表现在调查结果里。特拉金尔也仅仅只是在50个人中取样,鉴于取样的规模,任何概括肯定都是勉强的。

表格2.2 诺里奇地区仅就性别/阶级考察(ng)的发音变化(非标准变体[n]的出现频率)

来源:特拉金尔,1983:93

除了前面提到的社会语言学研究访谈所指出的几个要素(出自拉博的调查),特拉金尔也要求他的调查对象做自我评估。他发现,女人常常报告得过多(over-reported)(即在没有用标准形式时也声称用了标准形式),而男人则往往报告不足(under-reported)(实际上用了标准形式、没有更多地使用方言、非标准形式,他们却声称用过了)。

对差异的阐释 我们怎么来阐释这种差异模式呢?特拉金尔指出,像传统社会里所谓“性专有”差异一样(我们在第1章考虑过这种差异),在语言使用中,这些差异是社会对待男女言谈所谓合适的态度造成的结果。特拉金尔自己提出的解释围绕着这样的观念,即对社会地位的意识。这里值得大段引用他的观点,因为他提出的观点正是我在下一节所要讨论的:社会语言学调查中的问题。以下是他早期的推论(他在以后的著作里扩展了这些观点):

被调查的妇女比男人更常用与权威性的标准语相联系的形式。我们该如何解释这一现象?以下只是不可避免的推论,但从这里可以推出两个也许是相互联系的因素,这两个因素可以作为对差异的解释:

一、在我们的社会,一般来说,妇女比男人对身份地位的意识更强烈……因此,她们也更能意识到语言变量的社会意义。对此,有两个可能的理由:

1.我们社会中妇女的社会地位没有男性那么牢靠,而且,妇女常常从属于男人。因此,可能的理由是,妇女更有必要用语言和其他方式来确证和表明她们的社会地位。由于这一原因,她们也更能意识到语言这类符号所具有的意义(对于没有工作的女性,情况尤其有可能如此)。(https://www.daowen.com)

2.在我们的社会,人们评价男人时会考虑他们的职业、挣钱能力,或者还有他们自身的能力,换言之,即通过男人做什么来评价他们。但在很大程度上,人们却不可能这样来评价妇女。因此情况就可能是这样,妇女是因其如何显现来得到评价的。由于人们不是从妇女的职业或职业成就来评价她们,因此,其他显示地位身份的符号、包括谈吐在内,这些相对来说就更为重要。

二、第二个、同时也是相关的因素是,工人阶级的谈吐,正如工人阶级文化的其他方面一样,显得更具男子气概,至少在一些西方社会,人们是这么认为的(见拉博,1966:495)。这可能是因为它与粗暴、刚硬相连,粗暴、刚硬一般被认为是工人阶级生活的特征;在一定程度上,这也被认为是理想的男性气质特性。但在另一方面,人们并不认为工人阶级的谈吐和文化具有理想的女性气质;相反,优雅、成熟这些特点才是更受欢迎的。(特拉金尔,1972,见索恩与亨利,1975:91-92)

根据特拉金尔的观点,女人比男人更常用权威性的发音变化,因为她们对社会地位的意识更强烈。这样做的原因在于,与男人相比,妇女在社会上缺少安全感,人们更多地是从外貌来评价妇女。另一方面,评价男人的尺度却是他们的作为;所以,男人并不觉得有压力、一定要采用标准发音不可。不仅如此,而且,在方言口语中发现的非标准发音形式,主要是由工人阶级人群所采用的;这种不标准的发音形式,被认为具有男子气概的内涵,这鼓励男人说话不用标准发音形式,却并不鼓励女人也这样。

为了说明在被调查者的自我评估中发现的两种情况:报告过度与报告不足,特拉金尔吸取了拉博所做的区分,拉博区别了公开的声望和隐含的声望(overt and covert prestige)两种情形。特拉金尔说,妇女们乐于认为,她们运用的发音形式与有声望的标准语相联系,她们报告出来的情形往往超过她们实际运用的情形。这显示出她们渴求公开的声望。另一方面,男人则乐于认为,他们经常运用方言土语,他们报告出来的情形也超过实际运用的情形。男人发现非标准发音形式带有另一种威望,它隐含社会地位,或者说这是隐含的声望。

一些问题(Some problems) 根据以上摘录,首先,值得注意的是,特拉金尔认为,是女人更多地运用有声望的标准形式,而不是男人较少运用它们;这一现象是需要解释的。但是,为什么需要解释的偏偏是更常用标准形式的行为、而不是与此相反呢?在这里起作用的明显是以男性为规范。对社会分层进行研究的女性主义批评家已经在批评这种情形,这里一个根本的假设就是:男人行为是“规范的”,但凡女人与男人有所不同,那就是偏离正常,因而需要解释(卡梅伦与科茨,1988;霍尔姆斯,1992)。

特拉金尔的第一个观点和他称之为“公开的声望”有关。从20世纪90年代的观点来看,当初所认为的女人比男人更有“社会地位意识”,这种看法听来相当古怪。难道女人真比男人更执著于赶上与自己地位相等的人吗?当然,像这样的论断需要有证据来支持。英国有若干语言学家表明,特拉金尔提出来证明这一论断的研究实际是非常靠不住的(德查尔,1987:305;格拉多尔和斯旺,1989:53-55)。有人宣称,女人、特别是那些没有薪金、得不到雇佣的女人,由于缺乏社会地位,所以她们试图通过讲话的方式、通过运用有声望的标准发音形式来获得社会地位。如果有任何证据可以证实这种情形,也就是说,假定情况真是如此,那么,有工作的妇女就应该比在家操持的妇女更少用标准发音形式;倘若可以找到这样的证据,那么它似乎就能够支持这种观点,即女人采用标准发音形式,目的是赢得公开的声望。然而,对有职业的女人和没有职业的女人之间发音变化的研究都没有为这一观点提供依据。事实上,在家操持家务的妇女比有薪酬、受聘用的妇女还更少运用标准的发音形式(详见下节对“市场压力和社会关系网络”的讨论)。

此外,如果说隐含的声望促使男人采用方言土语形式,那么,显然男人也一样有“社会地位意识”。特拉金尔对妇女所做的笼统概括缺乏依据,他的做法其实是行使古老的男性特权,这种特权已经遭到女性主义批评的反击(我们在第3章还会遇到其他语言学家,他们的做法同样如此)。

特拉金尔提出一个有趣的想法,妇女比男人更多地运用标准形式,源于这样的事实,因为人们根据女人的外貌来评价她们,却不对男人做这样的评价。女人当然是需要在相貌上花更多时间,人们的确基于外表评价妇女,但评价男人的尺度完全不一样。特拉金尔说到外表或许并非意味着外貌看上去如何,他所意味的外表相当含混不清。他的意见建立在所谓“作为”(doing)与“显现”(appearing)的根本区别上,无论如何,这一点难以自圆其说。当我们考察他的第二个意见时,就能更明显看到这个观点不能成立。如果说,男人采用有男子气概内涵的方言口语,这就可以获得公开的声望;那么在评价男人时也同样,我们既应该考虑他们如何“作为”,也同样应该考虑他们如何“显现”。

把工人阶级的讲话方式与男性气质联系起来,这种做法出自拉博在纽约的调查。但在非正式场合,来自社会各阶层的女人和男人都会用方言土语。当人们处于漫无拘束的环境中时,他们讲话就不那么正式了,人们会随口说起地方话来。为什么要把随意讲方言看作是男性气质的表现呢?这种联系的实际效果是把工人阶级妇女的言谈排除在外了。正如女性主义语言学家所指出的:“为什么一定要把方言土语与男性气质联在一起?这里传达的强烈意味在于,工人阶级妇女是在工人阶级文化之外的:男人拥有这个圈内的正常规范(方言口语),妇女则永远是‘落后’的,她们怎么也达不到比她们高等的那个阶级的规范。”(卡梅伦与科茨,1988:17)

在特拉金尔的解释里,妇女被认为不常采用非标准形式,因为这种形式传达的是工人阶级的“粗暴和刚硬”,这在男人中可以接受,但人们不认为这是“理想的女性特征”。在女人中,“优雅和成熟”才是“更受欢迎的”。我们再次看到,这里起作用的是以男性为规范。工人阶级男人的语言是真实的,工人阶级妇女的语言偏离这个男性规范。的确,有证据表明,在某些社区中,人们认为非标准语更适合男人,并倾向于将其与男性气质相联系(詹姆斯,1996:113-114)。特拉金尔不过是重复了这个常识性的联系,重复了所谓合适的观念而已。

问题还不仅仅在于从社会地位出发来解释这些社会语言学的调查结果,调查的方式也同样影响了其结果的特性。这些调查把妇女归入一个阶级范畴,从而也假定了家庭结构是传统的。在这样的传统家庭架构里,父亲挣钱养家,全家因他而获得社会地位。妻子被调查者按照丈夫的职业和收入来评估分类。结果,对妇女的分类常常是错误的。很有可能发生这样的情况,调查者根据男人的生活状况来确定妇女的社会阶级位置,这种情形也解释了他们的部分调查结果。

社会语言学调查最严重的缺陷还在于他们所进行的访谈本身。当面对那些图表、那些经过精心处理的访谈结果时,人们已经很难想象调查中面对面的交流互动,但这一点肯定是有其作用的。社会语言学的访谈形式对于所有的参与者都是同样的,无论调查对象的社会背景如何。然而,对于许多参加访谈的人来说,接受一个受过高等教育的中产阶级调查者的访谈,却是一种“不平等的相遇”。调查对象的社会地位不一样,而访谈的内容都是同样的。在拉博的调查中,进行访谈者全是男人,所以,妇女们体验的是不同的访谈语境(即不同性别之间的访谈)。对口语互动的实验研究表明,这种差异非常重要,决不能忽视。很有可能,在调查结果的形成过程中,跨性别交谈的差异起着相当重要的作用。特别值得注意的还有,当妇女作为调查对象、由男人来对她们进行访谈时,她们极有可能是处于比男性调查对象更大的压力下,这就是要“谈吐合适”;她们会觉得自己处于更为正式的言说环境里,在这里她们必须运用更标准的发音形式。

对调查结果有重要影响的另一因素是迁就。在面对面的交流中,人们谈话的方式是融汇到一起还是产生分歧,这取决于他们彼此相处时怎么合作或是否赞同彼此的观点。但是,由于我们根本不了解访谈者会讲什么(例如,他们自己会用方言来讲吗?),所以,我们无法开始评估这一点对访谈结果可能产生的影响[在最近的研究(1986)中,特拉金尔确实注意到迁就的问题,他讨论了他自己对访谈对象讲话方式的迁就]。

在早期的社会分层研究中,从收集材料到处理数据,社会语言学方法都存在很多问题。有关性别的偏见和刻板印象使早期对男女差异的研究深受困扰,大量这类问题也同样干扰了社会语言学的社会分层研究。相对于社会分层方法进行的语言变异研究,一个另类选择是注意人们的交流方式,考察人们生活和工作于其中的谈话社区;接下来我将勾勒这方面一些研究的大致情形。