4.2 “父亲最清楚”

对叙事活动的第二项研究只是观察了美国家庭(这些家庭被描述为中产阶级、欧洲裔美国人的家庭),它考察的是日常讲故事活动的功能,分析这个活动在强调和维持父亲权威地位方面所起的作用(奥克斯和泰勒,1992a,1992b,1995)。埃利诺·奥克斯(Elinor Ochs)和卡罗琳·泰勒(Carolyn Taylor)记录了加利福利亚州的7个双亲家庭在两个晚上的活动,因为在这个时间段,有一部分时间是家人围坐在餐桌旁度过的。与前一项研究不同,研究者并没有加入晚餐,所以她们没有作为观察者出现在录音里。不过,她们对每个晚上的活动做了录音录像,当家庭成员坐在一起开始晚餐时,她们把录像机打开。就像布卢姆-库尔卡一样,她们的兴趣是在儿童的社会化。不过,她们在这里观察的不是文化差异,而是集中于一个问题:儿童如何在某种文化中习得性别化行为。她们关注的焦点是叙事实践中的“社会性别示范”。结果,她们发现,在每个家庭中,父亲扮演的都是同样的角色,他是主要听众,也是其他家庭成员的评判和批评者。研究者把这一现象称为“父亲最清楚”的动态模式。

正如在布卢姆-库尔卡研究过的日常叙述中一样,奥克斯和泰勒所研究的故事和见闻也是叙述者描述自己当天的经验。首先,正如布卢姆-库尔卡一样,她们观察了在叙述中谁是故事的主人公/主要讲述人、谁开始引入故事。她们也考察了故事的主要接受者是谁,即这个故事主要以谁为讲述对象,还有叙述如何“受到质疑”。叙述被质疑,这指的是听者在故事要素中找破绽,质疑讲述者(例如,质疑讲述者的能力)。她们感兴趣的是,谁的叙述受到这种对待、由谁来给予这种对待。

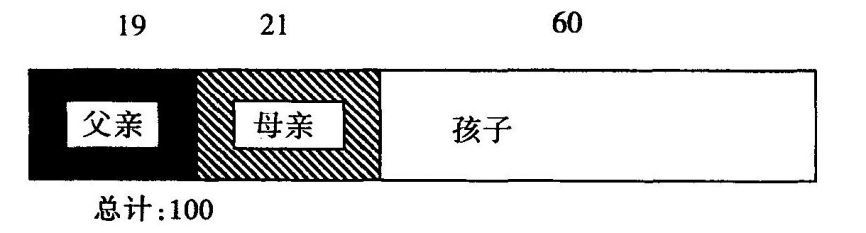

当什么人成为日常故事的主人公时,这些人的经验和关注就被置于显著地位;这既有正面意义也有负面意义。无疑,作为故事主人公,这意味着成为大家注意的中心,但这也许并不是件好事。被注意者不会仅仅是接受称赞,有时,受人注意是不舒服的。正如奥克斯和泰勒所指出的:“考虑到主人公的行动、想法和感觉不仅会得到称赞,而且也会处于家庭成员的仔细审查、讽刺、挑战和批评下,所以,被人注意并非总是有利因素。”(1995:101)作为故事主角,讲故事者会处于脆弱不利位置,暴露在全家的审视下。奥克斯和泰勒的研究发现,在大多数情况下,儿童总是成为故事的主角,而父亲作为故事主角的情况则很少发生(见图表4.3)。

图表4.3 在7个加利福尼亚家庭晚餐故事中的故事主人公(数据出自奥克斯和泰勒,1995:102)

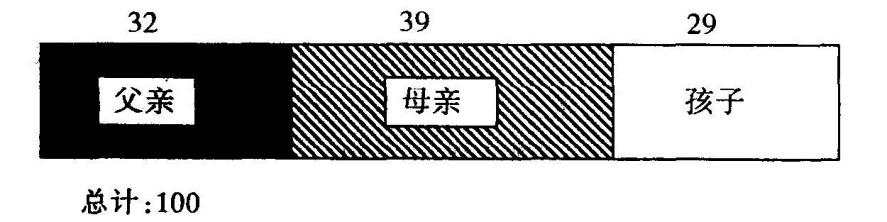

承认主角的这种脆弱不利条件,因此,由谁来引出故事,这便有着高度重要性。正是引出故事的人决定了谁将成为被注意的焦点(以及谁会成为潜在的挨批评的对象)。奥克斯和泰勒在研究中发现,父母、尤其是母亲常常是引出故事的人(见图表4.4)。因此,家长,特别是母亲在很大程度上起到这种作用,她们的引导把孩子设定为故事主角。

图表4.4 介绍故事者(数据出自奥克斯和泰勒,1992a:320)

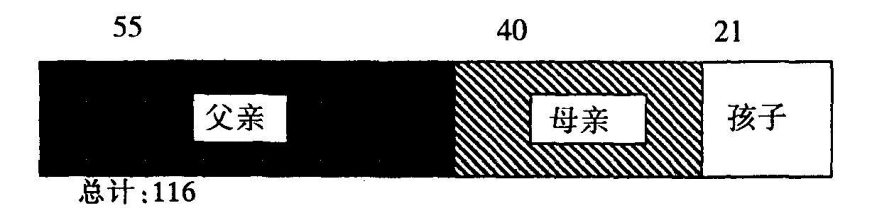

引出故事者也选择了首要的接受者。这个选择可能是直截了当的(如“告诉你父亲这个那个”),也可能是含蓄提示的。首要接受者的角色是相当有力的,谁拥有这个资格,谁就能批评、评价家庭里的其他成员,无论其他成员是作为故事人物还是作为叙述者。经常占据这个位置的人被确定为家庭中的法官。不出你所料,奥克斯和泰勒发现,父母通常拥有这个特权位置,他们是接受故事者和评判者(见图表4.5)。父亲常常发起讲述,这些父亲要求孩子们讲,而自己居于听孩子交代故事的首要地位,正如在下面这段摘录中的情形一样:

图表4.5 主要的接受者(数据出自奥克斯和泰勒,1992a:323)

父亲:(你)妈说你想过嗯

(.)在游泳队发展?

露西:(点一下头表示强调)

(1.00)

父亲:(点头表示首肯)(.)(好)

(报告继续)

(奥克斯和泰勒,1995:105)

在有些家庭,母亲常常提到父亲的名字,用这样的导语来发起讲述,如说:“你想告诉你爸爸今天过得怎么样吗?”在大多数家庭,女人们都比男人们更了解孩子的日常生活,因为她们通常都更早下班,在晚餐前就已经听孩子们讲过当日见闻了。但是,仅仅因为晚下班,这并不能解释为什么父亲常常是孩子故事的首要接受者,还有很多其他原因。首先,在其中两个家庭,到晚饭时间父亲已经比母亲更了解孩子们的当日情况,但是讲故事的情形并没有因此而颠倒过来(也就是说,并没有提出这样的问题:“告诉你妈妈今天如何如何”)。再则,当孩子们的确心甘情愿地讲述自己时,依然是母亲而不是父亲提议他们开始讲;其实一般来说母亲已经比父亲更了解孩子们的当日生活了。不仅如此,而且,全家人最不了解的那个人、大家都不知道他过得如何的那个人正是父亲,但从来没有人叫父亲讲讲今天过得如何。无论是父亲还是母亲都不会挑选孩子作为故事的首要接受者。(不存在这种说法:“告诉你的孩子如何如何。”)

父亲监控下的圆形监狱

总而言之,在这些家庭晚餐桌上讲的故事,它的分布情形显示的是单向的、非互动的状态:“所有的模式显示出,家庭中发生的叙述活动根本是不对称的,凭什么孩子的生活要向家长报告、而家长大体上却都不会对孩子叙述自己的生活呢?”(奥克斯和泰勒,1995:105)奥克斯和泰勒把这种情形比作圆形监狱(边沁,1791;福柯,1979),圆形监狱这个说法指的是某种建筑结构(如带有监视塔的监狱),它使得一个人可以监视一群人而自己不被监测。像圆形监狱这样的结构赋予监视者凌驾于他人的权力位置,在这个位置上他可仔细审视他人。同样,在奥克斯和泰勒的资料数据中,父亲承担的主要角色是听别人向他报告,这让家庭中的其他成员都处于他的监督下。在这方面,妇女也起到重要作用,她为丈夫确定了这一角色。

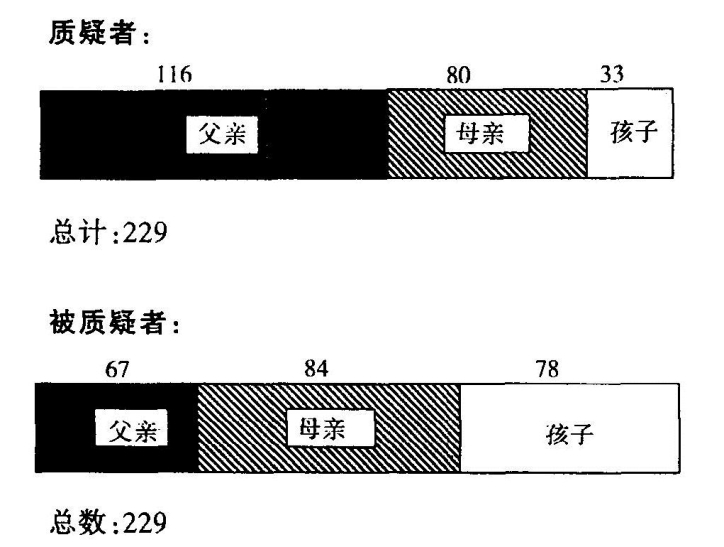

图表4.6 质疑者和被质疑者(资料数据出自奥克斯和泰勒,1992a:325)

奥克斯和泰勒不仅注意到家庭晚餐谈话中类似监督的一面,她们也考察了对故事和见闻置疑的情形。置疑涉及到对叙述中的要素发表不同意见,或者与讲故事的叙事者争辩。奥克斯和泰勒发现,确实发生的争议在叙述中占一半,大多数情况下是父母双方的争议。只有百分之十是自相矛盾。常常是父亲扮演质疑者的角色(即发现问题的角色),而孩子则是最少去置疑的。母亲经常都是被质疑者(即被作为有问题的对象),父亲则最少成为这一角色(见图表4.6)。

在大多数情况下,女人的叙述经常受到丈夫的质疑。下面是一个例子。这个女人工作中刚有了助理。她丈夫就已经在挖苦她了:

1.父亲:((吃着饭后甜点))哦(.)我当然

2. 认为(.)你嘛你明白

3. 你是个不错的老板(.)你在那儿

4. 工作有多久了?

5.母亲:((在厨房水池那儿边刷碗边回答))

6. 6月满15年

7.父亲:15年了(.)你搞到个帮手

8. ((转脸直接看着她))

9. 他在那儿已经工作了几个星期了

10. 你做他想让你干的事情

11.母亲:哈哈((父亲也在微笑?

12. 继而转头继续吃甜点))

13. (..)不是那么回事

14. 不是我按他的想法做(.)这的确有用

15. 我可以完成更多的工作(https://www.daowen.com)

16. 只是因为我工作太辛苦了

17. 我不想干得这么辛苦

18.父亲:((把椅子转过去,半边脸冲着母亲))

19. 好(.)你是老板

20. 工作标准是由你来定喔((继续))

(选自奥克斯和泰勒,1995:108)

在第7—10行和第18—20行中,他暗中置疑她的工作能力。丈夫往往把妻子当主角,找她们的毛病,暗示她们的无能。女人也会找男人的毛病,但却是站在自己的立场上,就男人对讲述的理解来发问,如在这里的第11—15行里;而不是把他们当作主人公来批评。女人这么做通常都是自卫,或者为自己辩护,或者为孩子们辩护。在这些家庭中,有两个家庭的女人在叙述中明确表示自己缺乏自信,结果得到的评价是“先发制人”,即堵住丈夫的嘴,使男人没法再对她们提出批评。

孩子们主要是处在接受置疑的这一端。他们很少置疑父母,而当他们真的这么做的时候,父亲常常成为主要的批评对象(详细的统计数据可见奥克斯和泰勒1992a、1992b)。以下是父亲的故事受到儿子挑战的一个例子:

父亲:我下令地震

停止(.)「它真的停了

儿子:((扮鬼脸)) 哈哈哈」哈哈吹牛不害臊裤子「烧着了

哈哈哈」哈哈吹牛不害臊裤子「烧着了

父亲: 我说」“地震你马上停住你把我的孩子吓着了

我说」“地震你马上停住你把我的孩子吓着了

我们决不会饶了你”

儿子:没有你没(笑声)说

父亲:没有?

儿子:没有

父亲:好吧(.)我当时就是这么想的

儿子:哼嗯?

(选自奥克斯和泰勒,1992a:312)

挑战家长故事的男孩比女孩多百分之五十。下面是一个显著的例子,出自母亲的自我批评,这里说的是她7岁的男孩在餐馆里误吃了辣椒。孩子起初把它当作有趣的经历来讲述,但当母亲开始对他作为讲故事人的姿态提出问题时(强调当时的情况很严重),孩子则改变了策略,他这么结束话题说:

儿子:((伸出食指去够母亲,直至触到母亲的脸颊))

你瞎说(.)你瞎说=

母亲:((点头))=是我瞎说

女儿:哈哈哈((轻轻地笑))呵呵

母亲:我想过那是((当她说话时

儿子捏她的脸))个(.)青辣椒

(.)哈哈哈哈哈((把儿子的手拿开))

哇那个可真是辣得不得了

儿子:你瞎说(.)我一想到什么就非做到不可

(选自奥克斯和泰勒,1992a:315)

这么小的孩子不仅找到了问题所在(实际上是他母亲自己帮他找的),而且给予了惩罚。奥克斯和泰勒把妇女的自我批评比作搬起石头砸自己的脚。

男人是家庭里的仲裁者,这不仅是因为男人总是被指定为叙述的主要接受者,尽管这是其中的一个重要原因。事实上是男人更充分地利用了这一角色,他们比家庭中任何成员都更经常地对每个人的叙述提问。同样,当男人作为主要的接受者时,找毛病的程度也全面增长。这在很大程度上又是因为女人与她们的丈夫争论:“反置疑”,抵制丈夫在她们为自己和孩子的辩护中找毛病。不仅如此,而且,当女人而不是男人作为叙事的主要接受者时,男人们也会插进一脚,他们会在讲给女人听的见闻中找问题。总而言之,男人把找问题当作他们的权利,作为父亲/丈夫角色的一部分:“置疑者的角色似乎是家庭中做父亲/丈夫这一角色的特权,它在叙述活动中并通过叙述活动呈现‘父亲最清楚’的意识形态,使得父亲的观点和特权得以社会化和(再)确立。”(奥克斯和泰勒,1995:112)既然妇女习惯性地让男人承担主要受话人的角色,她们因此也同样强化了这一点,即把男人确立为家庭中的仲裁者。

晚餐时家庭成员讲故事的结果影响到儿童的社会化过程。同时,随着父亲被确立为权威人物,这些故事也设置了母亲的地位,她是理所当然的可以被批评的对象(这与母亲的另一有力地位形成对照;母亲与孩子相关,她是直接掌管物品、提供服务的人;母亲管着巧克力、薯片、零花钱……)。男孩以更强烈的评判是非的倾向参与到找毛病的活动里,看来他们已经在学习如何做丈夫和父亲,而女孩们则可能是正在学着成为问题本身。

以上我所考察的是对美国7个家庭两个晚上讲故事活动的研究,我们必须记住,不可把这里的研究推及全人类。即使在奥克斯和泰勒选取的小范围样本中,不同变化也是存在的。不过,在某种程度上,布卢姆-库尔卡的研究也支持了这里的发现。从我们已经看到的情况来说,在美国,人们期待儿童表现自己;在这种期待下,儿童承受了相当大的、要他们说话的压力。布卢姆-库尔卡的研究中的仪式特征有可能是观察者作为客人出现的结果,或者也可以说,这只是犹太裔美国人或者波士顿人家庭的情况。甚至还可以说,只不过是在这些被调查的家庭中情形如此。然而,这种情形与其他文化中的晚餐言谈形成鲜明对照。在以色列家庭中,儿童并非处于人们关注的中心,这些孩子的处境就与他们在美国的同龄人不一样。