二

导演今天告诉我们,一个剧本内在的总流产生了一种内在的把握和力量的境界,演员在其间可以发展一切错综的变化,然后使它潜伏的基本目标达成一个清晰的结论。

“把演员从剧本的开始引导到收场的那种力量的内在的线,我们称之为连续性或贯串的动作。这一条贯串线传电到剧中所有的小单位和目的,引导它们向最高目的走去。从那个时候起,它的全部都为共通的目标而出力。

“要强调贯串的动作和最高目的在我们创造程序中的非常实际的效用,我所能提供的一个最可靠的证据就是我个人亲自遇见的一个例子。有一个已享盛名的女优对我们的演技体系发生兴趣,决定暂时放弃舞台生活,要用这一个新的方法把自己锻炼成一个全才。她跟几个不同的教师一起工作了几年,于是她回到台上重作冯妇。

“过去的成功再也不来了,她感到非常诧异。观众们发现她已经失掉了最宝贵的贡献,那是一种灵感的直接产物。这种灵感已经为枯燥的东西,自然主义的细节,演技的因习方法及其他类似的缺点所代替。你不难想象这位女优现在的处境。她每一次现身的时候,她感觉到好像在受着某种试验。这种感觉妨碍了她的表演,增加她的别扭和沮丧的感觉,弄到差不多绝望的地步。她跑到乡下的剧场去表演以做试验,以为也许因为首都城里的观众对这个‘体系’仇视或有成见。但是结果是到处都一样。这不幸的女优开始咒骂这种新的方法,想把它丢开,她努力想恢复她早期的演技风格,但她做不到。她已经失掉她的伶工性的熟练,拿起她所真心服膺的新方法来比较,她再也不能忍受旧方法的谬误。在两方面都落了空。有人说她决定完全脱离舞台的生活。

“大概在这个时候,我偶然有机会看她演戏。随后她请我到她的化装室里去谈谈。戏演完了许久,人早走光了,她不让我走,情感激动得很厉害,求我告诉她,她所身受的转变的原因是什么。我们研究她角色中每一个细节,角色是怎么样准备的,以及她在研究‘体系’时所获得的全部的技术修养。每一部分都没有错。她了解每一部分,单独的每一部分,但她没有把这个体系的创造的基础作为整体去把握。当我用动作的贯串线和最高目的的问题问她时,她承认曾经很概括地听人家讲过,不过对这方面没有实际的知识。

“‘假使你表演时没有动作的贯串线,’我对她说,‘你只不过是从事着“体系”各部分中某些没有连贯性的练习。它们在课堂里是有用的,可是对于一个角色整个的表演并无裨益。所有这些练习的主要目标在于形成各种指示方向的基本线条,这一件重要的事实恰好为你所忽略。因此你表演中的精彩片段并没有产生效果。把一个美丽的塑像打碎了,云石的小碎片自然不能发生什么动人的力量。’

“第二天排演时,我具体指示她怎么样把各个单位和目的与她的角色总的主题和方向联系起来。

“她很热情地做她的工作,她要求几天的工夫让她能够牢牢地把握住它。我每天监察她的工作;最后跑到戏院子去看她用新的精神重新演她的角色。她的成功是无匹的。我不能把那天晚上戏院里的情形形容给你们听。这一位有才的女优几年来所受的痛苦,所感到的疑虑都得到报酬了。她投身在我双臂间,吻我,快活得哭出来,她感谢我把她的才能重新赐还她。她欢笑,跳舞,从那班不愿让她走开的观众间,接受了无数次的幕前欢呼。

“这个故事向你们显示出动作的贯串线和最高目的那神奇的、起死回生的特质。”

托尔佐夫回想了几分钟。于是他说:

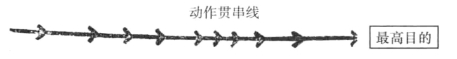

“我要是给你们画一张图,也许会具体一点。”这就是他画的:

“所有这些小线都向着同一的终鹄,汇合成一条总的奔流,”他解释道,“假定一个演员没有树立起他的终极目标,他的角色是由许多引向不同方向的小线所构成的。那么就像这样:

“假使一个角色的全部小目的都奔向不同的方向,当然不能形成一条整体的、不断的线。结果动作就变为片段的、不一致的,与整个无关的。无论每一部分单独地演得如何出色,在这种基础上,它在剧本里是没有地位的。

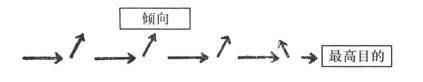

“让我们看看另一种情形。我们已经认定动作的总线和总的主题是剧本中有机的部分,为求对剧本本身无损,势不能置它们于不顾。但假定我们引进一种外铄的主题,或把你称之为倾向的东西放进剧本中,别的元素仍旧原封不动。但,受了这一种新的情形所影响,这些元素一定会被歪曲。我们可以用下面的图表示出来:

“一个畸形而断脊背的剧本不会有生命。”

格尼沙非常反对这种看法。

“你岂不是把每个导演、每个演员的全部创造和个人的创造能力,以及把前代的杰作翻新,使它更接近现代精神的每一种可能性都剥削掉吗?”他禁不住大声说。

托尔佐夫回答得平静而循循善诱:

“你,和跟你有同样想法的许多人,常常混淆、误解以下三个词的字义:永恒的,现代的,暂时的。假使你能够体会这几个词的真义,你一定能够在人类精神性质中找出精细的区别来。

“现代的可以变为永恒的,假使它所处理的是自由,正义,爱,幸福,高的欢愉,深的苦难等问题。我对于在一个剧作家的作品中从事这一种现代性的处理并不反对。

“绝对相反,暂时的绝不能变为永恒的。它只生存于今日,明天就给遗忘了。这就是一个艺术品的外部的加工不能够从暂时性上着眼的原因,无论演出者运用多大的机巧,演员运用多大的才智,灌注到里面去。

“硬干往往是创造工作中所用的坏方法,所以用一种刹那的强调法去刷新一个旧的主题,只有把剧本和角色都弄死。不过我们可以找到极少数的例外也是事实。我们知道某一类的果子偶尔可以移植到另一类的枝干上,产生一种新的果子。

“有时候一个当代的思想可以很自然地移植到一个古典作品里,使它再生。在这场合,新来的思想被吸收到总的主题中:

“从这里得来的结论是:最主要的,要把握你的最高目的和动作的贯串线。对总的主题不合的一切外铄的倾向和目标要十分留神。

“假使我当真能够使你们领会这两件东西根本的、特殊的重要性,我将感到满足。因为我觉得我已经尽了做教师的重责,同时已经把我们体系中之一基本部分解释明白。”

经过悠长的缄默之后,托尔佐夫说下去:

“每一个动作都引起一个反拨,后者反转来刺激前者。在每一个剧本中,除开主要的动作之外,我们还发现与它相反的对立动作。这是好的,因为从此必然产生更多的动作。我们需要各种目标的冲突,于是解决这些冲突的一切课题便从此而生。它们激起活动性,还是我们艺术的基础。

“让我借《白兰特》的例子来说明:

“假定我们大家同意拿白兰特的口号‘不能全有,不如全无’去代表剧本的总的目的(这是否正确,现在姑不置论),像这一种空想的基本主张是可怕的。他在人生中实行他的理想的目标时,不容许妥协,让步,示弱。

“现在让我们把这一个总的主题跟该剧中其他小的单位连在一起,或者,就拿我们以前在课堂里练习过的亚妮丝和婴儿衣服那一场来做例子。假使我要在意象中把这一场戏与总主题‘不能全有,不如全无’协调起来,我可以努力运用想象,使它们并在一起。

“假定我采取如下的看法,以为亚妮丝——那母亲——是代表反拨线或对立动作线,那就更自然了。她反抗那基本的主题。

“假使我分析这一场中白兰特的角色,我很容易发现他与总主题的关系,因为他要他的妻抛弃婴儿衣服,使她对职责的牺牲毫无缺憾。他像一个狂人一样要求她抛开一切,以达成他的人生理想。她的对立动作一定刺激他的直接动作。我们在这里可以看见两种主张的冲突。

“白兰特的责任感与亚妮丝的母爱相斗;思想与情感相斗;空想的说教者与痛苦的母亲相冲突;男性的主张与女性的主张冲突。

“因此,在这一场戏中,动作的贯串线是握在白兰特的手中,而对立动作却在亚妮丝那一面。”

托尔佐夫说:“现在请你们把全部注意力集中到我身上来,因为我有几句很重要的话要说!

“在这一个初步课程中,我们所从事的一切已经引导你们,使你们能够把握我们的创造过程中的三个重要的特征:

一、内在的‘把握’,

二、动作的贯串线,

三、最高目的。”

静默了好一会儿,于是托尔佐夫把功课结束了,说道:

“我们用一般的语汇来解说这全部的项目。现在你们该明白我们所谓的‘体系’是什么意思了。”

* * *

我们一年的课程差不多要完结。在过去我渴望可以得到灵感,但那“体系”打消了我的希望。

当我站在剧场的走廊上,穿上外衣,慢慢地把围巾缠在颈上时,这些思想在我脑子里打转。突然有人用肘部碰我一下。我转身过去看见是托尔佐夫。

他已经注意到我的沉郁的心情,就来找出这个原因。我用掩饰的辞令回答他,可是他一点也不肯放过,拿许多问题来穷诘我。

“现在你登台的时候,会觉得怎么样呢?”他问道,竭力想明了我对“体系”有什么失望。

“麻烦就在这儿。我并不觉得有什么东西跟平常不同。在台上我觉得舒适,我知道干什么,我在那里有一个目的,我对我的动作有信念,我对自己在台上活动的权利深信不疑。”

“此外你还要求什么呢?你觉得那样不对吗?”

于是我承认我希望有灵感。

“不要问我要这种东西。我的‘体系’永远不制造灵感的。它只能替灵感准备好一片适宜的园地。

“要是我是你的话,我会放弃追寻这一个幻影:灵感。把灵感让给那神通广大的神仙,大自然去料理吧,你自己还不如从事那些人类意识控制的领域内的工作。

“把一个角色的戏放在正确的路上,它将会向前发展的。它将会生长得更广阔而深远,最后将会引导出灵感来。”

【注释】

[1]杜斯陀也夫斯基(Fyodor Mikhaylovich Dostoyevsky,1821—1881),俄罗斯小说家。名著有《罪与罚》及《被侮辱的及被伤害的》等。今多译为“陀思妥耶夫斯基”。——编者注

[2]《卡拉马左夫兄弟》(The Brothers Karamazov),俄罗斯作家杜斯陀也夫斯基作品之一。今多译为《卡拉马佐夫兄弟》。——编者注

[3]托尔斯泰(Count Leo Nikolayevich Tolstoy,1828-1910),俄罗斯小说家及道德哲学家,为写实主义登峰造极的作家。代表作品有《战争与和平》《安娜·卡列尼娜》及《复活》等。剧本有《黑暗的势力》等。

[4]恰茨基(Chatiki),《聪明误》的男主角。

[5]《假想的病人》(Le Malade Imaginaire),莫里哀剧作之一。

[6]阿尔冈(Argan),《假想的病人》的男主角。