M354 图库纳人:猎人蒙马纳基和妻子们

在造物主赐予的最早人类的时代(M95.CC,第229页),有一个印第安人,他以狩猎为唯一劳作。他名叫蒙马纳基(Monmanéki)。他在路上常见一只雌蛙在他走近时跳入洞穴,这人向洞穴中撒尿取乐。一天,一个美貌少女出现在这个地方。蒙马纳基惊呆了,她已怀孕。她解释说:“是你引起我怀孕的,因为,你总是把阴茎对准我。”因此,他娶她为伴侣。英雄的母亲发现媳妇很漂亮。

夫妇俩一起打猎,但他们饮食方式不一样。蒙马纳基吃肉,他妻子感到诱人的是黑甲虫,因为,她不想吃其他食物。一天,不知情的老妪看到这种昆虫便叫了起来:“为什么我的儿子用这种脏物玷污嘴巴?”她把这些昆虫扔掉,代之以多香果。到了休息时间,这女人烧自己的小锅子,开始吃东西,但多香果灼伤了她的嘴。她逃跑了,化身蛙跳入水中。一只鼠责备她丢弃自己哭喊的小孩。她回答说:她还要生个孩子,但她夜里回到家里,把这小孩挂在祖母的手臂上。

蒙马纳基又去打猎了。一天,他遇到一只栖息在一片bacaba棕榈(种名Oenocarpus)林中的arapaço鸟。他边走边对它说:“把你装满饮料的葫芦给我!”他回来时,那里出现一个漂亮姑娘。她把一只盛棕榈酒的葫芦给了他。他娶她为妻。她长得很动人,但脚有病。英雄母亲看到她后叫起来,说他还可以挑选个更好的妻子。这女人恼怒之下出走了。

于是,蒙马纳基又恢复狩猎。一天,他突发奇想,蹲下来解大便,正好下面是一只雌蚯蚓正在挖掘的洞穴。它探出头来说:“啊!多好看的阴茎!”蒙马纳基往下看去,发现一个绝色少女。他便和她睡觉,随后把她带回家,很快地在那里产下一个婴孩。在出去打猎之前,蒙马纳基叫妻子把婴儿托给祖母照看,到种植园[1][2]去除草。但是,因这孩子不停哭泣,所以这老妪决定把他还给其母亲。因此,她去到种植园,发现那里到处都是衰败的草苗,因为这女人仍按蚯蚓掘地的做法把草根都弄断了。草苗已开始枯谢,但这婆婆不明究竟,只是抱怨媳妇懒惰。于是,她拿了一个边沿锋利的河贝,自己动手除草,却把正在吃地面上的根的这女人的嘴唇割破了。这不幸的女人入夜回到家里。她的孩子哭了起来。她央求丈夫照料这孩子,可是她已无法明白地表达自己的意思。她因破相而感到羞辱,遂离去了。

蒙马纳基又恢复惯常的工作。他向一群金刚鹦鹉索要玉米啤酒。回来途中,一个金刚鹦鹉少女带着他所要的饮料等他。他娶她为妻。一天,猎人母亲把木架上所有晒干的玉米穗都拿下来,要求媳妇在她自己到田里去期间制作啤酒。这年轻妻子只用了一棵玉米穗,就制成了足可盛满五大罐的啤酒。老妪回来时被未用的玉米穗堆绊倒,遂埋怨媳妇没有做完。媳妇正在河里洗澡,但听到了指责声。她拒绝进入茅舍。当丈夫回来时,她借口说,她在搓梳子(印第安人在收藏常用物品时都这样做)时,把它弄丢在屋顶的稻草中,遂爬上屋顶,一边说:“我的婆婆,你咒骂了我——因此,你现在只好吃大麦酒了!”这老妪知道错了,向她道歉。但是,这媳妇不让步。她栖息在正梁上,又化身为金刚鹦鹉。拂晓,它对丈夫叫道:“如果你爱我,那么,就跟着我!找到月桂树/a:ru-pana/,它的木片投入水中后会变成鱼。把树干挖空成独木舟,跟着我顺流而下,直到韦皮(Vaipi)山!”接着,它就向东方飞去。

蒙马纳基绝望之下快要发疯,东奔西跑寻找月桂树/a:ru-pana/。他徒劳地用斧砍下许多树。最后,他找到了一棵月桂树。它的木片掉入浸泡树桩的水中后,变成了鱼。每天,他忙于制造独木舟,整日不停,晚上回家时,带回了许多鱼。他的无赖姻兄弟[3]想刺探其中的奥妙。这种轻率之举导致打断了木片之变形成鱼。蒙马纳基明白了个中原委,遂召来姻兄弟,后者正中下怀,因为他想来帮忙。两人一起制成了独木舟,把它放入水中。趁姻兄弟站在水较深处之机,蒙马纳基突然把舟拉回来,把姻兄弟关闭在舟体下面,他在那里过夜,怨声不绝。迫害者只答应翌晨放他,并邀他陪同沿索利莫厄斯河顺流而下。蒙马纳基在舟的后部,姻兄弟在前部。他们不划桨,任凭水流载舟而行。最后,他们到达金刚鹦鹉女人隐藏的地方。这地方的居民全都跑到岸边来看独木舟和两个乘者,但蒙马纳基的妻子躲在人群中。姻兄弟变成/monan/鸟,飞去停在她的肩上。独木舟追逐她的踪迹,但突然垂直竖立,于是蒙马纳基变成/aica/鸟,停在这女人的另一个肩上。水流把独木舟一直引到一个大湖,她在那里变成水妖/dyëvaë/,是索利莫厄斯河的鱼、具体说是piracema(图皮语:“鱼源”?)鱼群的主人,这种鱼周期地沿这条河溯流向上到这湖里产卵。

这次冒险之后,蒙马纳基娶一个女同胞为妻。每当她去到离茅舍很远的码头时,总是把身体沿胸部高度一分为二:腹部和下肢留在岸上;胸部、头和手臂放入水中。matrinchan鱼被人肉气味吸引而赶来,缩减为上半身的这女人用赤裸的手把它们逮住,串在一棵蔓生植物上。这半身于是又爬行到岸上,去适配下身,利用脊椎尖端作为雄榫。

蒙马纳基母亲为有这么一个善于捕鱼的媳妇而惊喜不已。一天,她要制作玉米啤酒,叫这年轻女人去到河里汲水。她迟迟未回来,这老妪不耐烦了,就去找她。发现她下半身躺在地上,便随手拔去了凸出的脊椎尖梢。当这女人的另一半身体从水中升起时,她再也无法自我重构。这上半身依靠手臂力量登上一根在小径上空的树枝。入夜。蒙马纳基未见妻子回来,心神不宁,遂点燃火炬去搜寻。当他经过这树枝下面时,半身女人便跌落在丈夫背上,附着在那儿。从此之后,她不让他再吃东西,从他口中夺取食物,她自己吃。他马上消瘦下去,背上也被妻子的粪便弄脏。

蒙马纳基想出了一条计策来摆脱她。他说,他必须下到水中去检查拦鱼坝,如果在这期间妻子不闭上眼睛,则就会有被这河中成群出没的比拉鱼夺去双眼的危险。为了使自己的说法更可信,他用他伪造的鱼颚剥下自己的皮。这女人出于恐惧而选择留在岸上,暂时放开其受害者。蒙马纳基趁机投入水中泅水逃遁。被遗弃的妻子终日缩减为上半身,于是去栖止在拦河坝的桩柱上。几天以后,她变成了鹦鹉,“只要加以驯养,它就会唠叨学舌”。它的丈夫躲在灌木丛中最后看着她飞向索利莫厄斯河下游的山地,叽啁着消失。(Nim.:13,第151~153页)

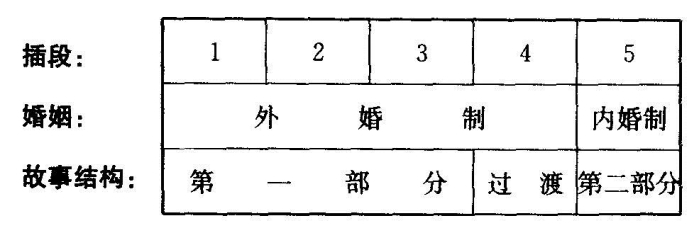

乍一看来,这故事进展顺畅。它由若干相继插段构成,其中每个插段都讲述一个英雄的某次婚姻的失败,而他的唯一目的似乎在于改变婚配的经验。那么,为什么这第五个妻子也是最后一个呢?南美洲神话提供了这种类型故事的许多例子,在这些例子中,为数远为多的插段前后相继,它们全都按同一模式剪裁。然而,如果从形式观点加以考察,则可察明,M354的结构既是开放的,又是闭合的。所以说是开放的,是因为蒙马纳基在最后一次遭不幸之后完全还可以再婚;而说是闭合的,是就这样的意义而言的:最后一次婚姻带有独特性,以之而判然不同于其他四次婚姻,以致这神话似乎是在探讨一个问题的两种极端解决,两者之间又安排了一些中间形式,它们之间以及它们与两种极端形式又都结成了许多相关而对立的关系。

英雄的前四次婚姻是外婚制的。它们甚至采取了一种可称之为夸张的方式,因为它们把一个人同雌性动物相结合,而它们比单纯的异乡女人离人丈夫更远。另一方面,最后一次婚姻是内婚制的,就像本文所明确表明的那样:“于是,蒙马纳基娶了一个和他属于同一种族的少女为妻。”不过,我注意到,在这两个类型之间,外婚制系列的最后一次婚姻起着接合部的作用,这神话用惊人的丰富的手段表明了这一点。

前三个插段各包含两个序列:(1)相遇和结婚;(2)英雄母亲造成分离。只有第四和第五插段使故事进一步发展。不过,它们两者本身从第二序列开始也发生歧异:如在前面几个插段中一样,在第四个插段中,老妪也把媳妇与她儿子分开;而在第五个插段中,老妪把媳妇与她自己分开,因为老妪阻止这女人的两半身重构。然而,尤其在这以后,对称性出现了。或者,这妻子跑掉了,丈夫追踪她,或者,她追踪丈夫(可以看到她是那么不屈不挠),而后者逃跑。无疑,第四次婚姻仍是外婚制的,然而第五次是内婚制的。不过,在第一种情形里,这男人去到女方处居住,而以前他未打算这样做。他只是暂时地以变成鸟栖止在仍保留人形的妻子(尽管她出身于鸟)的肩上的方式做到了这一点。第五个插段的内婚制妻子只是在变成了鸟之后才断然放弃与亲属住在一起。她飞去躲藏的下游山地跟她的同类(金刚鹦鹉女人而不是鹦鹉女人,不过是野的,而后者的行为似乎让人觉得已经驯养过)已躲藏在那儿的山地相同。这两个女人都是鱼和捕鱼的女主人。就这后一方面而言,在这两个插段中都增加了一个鸟伙伴:或者是一只雄鸟,与姻兄弟不同,不会捕鱼;或者是女英雄身体的下半部——两半身中更雌的一半——而与另一半不同,不会捕鱼。

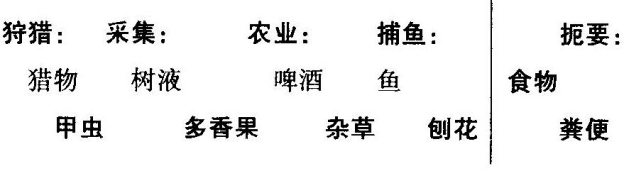

这两个最后插段之间后来还出现了其他一些联系。不过,目前为了表明下述一点,只要汇总其中几点就够了。第四插段关涉一种婚姻,它像前面几个插段一样是外婚制的,但其构成又与后面的插段完全一样,这插段构成了一个故事的枢纽,它因此具有兼为二构元和三构元的双重结构:

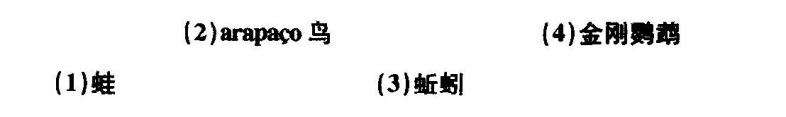

这样,我现在就可以开始考察外婚制婚姻。这几次婚姻依次与第四个动物缔结,它们交替地为“在低处者”(因为它们生活在洞穴中)和“在高处的”(其时为鸟):

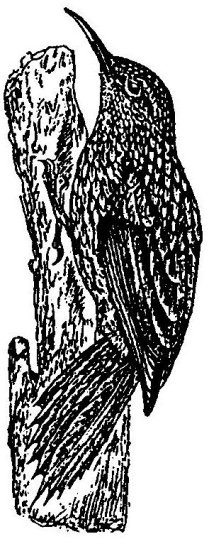

导源于图皮语的名词arapaço(arapassu,uirapassu)(种名Nasica)(Nim.:13,第57页)标示许多种攀木鸟,它们以虫或像这里那样以树汁为食。南美洲神话把它们和采取同样生活方式的啄木鸟一起与中间世界相联结,这种生活方式就是在它们走动觅食的树干的空穴中筑巢。我们神话中的arapaço鸟栖止在一棵棕榈树上,其位置低于金刚鹦鹉,因为英雄看金刚鹦鹉飞上天。同样,躲藏在巢穴里的蛙相对地低于蚯蚓,这神话描绘蚯蚓先是掘地洞,然后在地面掘。从这个观点看来,每个对偶的第二项在同样的功能方面表现得比第一项更明显。

图1 arapaço(arapassu)鸟(据伊海林,第363页)

此外,一个希克斯卡里亚纳人(Hixkar yâna)小异本(M355;Derbyshire,第100~103页)缩简为仅只一个蛙插段,它归诸蛙一种含混的行为,但使人想起蚯蚓在种植园中的工作。因此,这两种地下动物扮演着组合变体的角色,专用于例示处于略有差异背景的同一种功能。

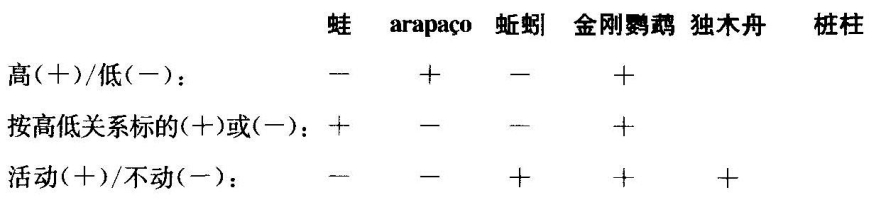

当英雄朝蛙的洞穴里解手时,蛙不动。当他朝另一个洞穴里这样做时,蚯蚓探出头来注视。arapaço鸟栖止不动,金刚鹦鹉飞翔。因此,两个动物不动,两个动物活动。人们倾向于认为,这第三个对立对偶是多余的,因为另两个对偶已足以区分这四个动物。但是,这第三个对偶专门关涉在和前面各项共同的层面上修饰用树干挖空而成的独木舟和木桩。英雄用独木舟追赶第四个妻子。第五个妻子在最后离开丈夫之前栖止在木桩上。这就是说,有一根中空的、水平的、在水面移动的树干和一根充实的、垂直的、在水中不同的树干。就此而言,垂直竖立的、任凭水流载行的独木舟构成小船(它已不是船)和桩柱(它以其形象为原型)之间的过渡。最后,独木舟包含一个两次无用的姻兄弟:先是被关在船体下面,然后被动地陪伴另一个男人航行。相对称地,与独木舟对立的桩柱排斥两次无用的半身:先是躺在岸上,然后不陪伴同一个女人航行(这半身构成这女人的一部分)(本书第18页图表)。

我在这图表中未引入刚才所提出的关于独木舟和木桩的各个对立的完整体系。但是,如接着要表明的那样,表面上来说,这体系也让人觉得似乎是多余的,其理由为:这体系作为代码不仅表达了两个客体的示差特征,而且还表达了M354—M355所属的神话组用以起沟通功能的消息的一个重要部分。

因此,开始时局限于前四个外婚制婚姻插段的分析随着不断深化而达到一个层面,在这个层面上,各个相关特征成为故事总体所共有。这种逻辑基质的永久性现在烛然可见。

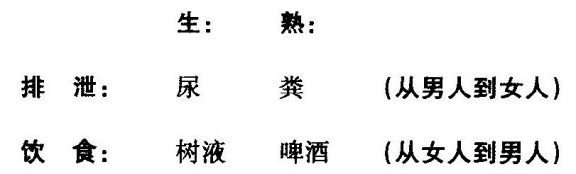

这些外婚制婚姻有四个偶然原因,其中两个与排泄功能有关,另两个与饮食功能有关,不过后者始终或者和形体意义上理解的交媾相混合(而且在这两种情形里,妻子变成了母亲),或者和一种属于道德范畴的结合相混合(因为妻子这时扮演丈夫的随身给养供给者的角色)。蒙马纳基向蛙撒尿,向蚯蚓解大便;他从arapaço鸟那里接受棕榈树液,从金刚鹦鹉那里接受玉米啤酒。这啤酒是熟的,就像故事的一个细节所证明的:“这年轻妻子只用了一棵玉米穗,就制成了足可盛满五大罐的啤酒……”啤酒和粪便——在精制的意义上——比树液和尿更“熟”;前两项还造成了比另两项更致密的物质。因此,可以得到一个三项目的表:

在记入上面一行的两种情形里,妻子错误地从形体上混淆了排泄和交媾:她怀孕了,生下了小孩。在记入下面一行的两种情形里,发生了三重反转:丈夫错误地作了道德上的混淆,这次是混淆了饮食和交媾;路遇的少女只要向他供食就够了,可是他使她成为他的妻子,但又未让她受孕。

如果现在来考察第五个也是最后一个插段,那么,就可发现,这些关系仍然存在,但一分为二。首先,这妻子的身体本身分离成两个半身。下半身从形体接续来说是女性的(它包含性器官),从外观上来说则是男性的(它借助一个雄榫插入另一个半身的榫眼之中)。根据同样的推论,上半身在比喻意义上是女性的,尽管以社会学角度来看,它致力于男性的活动:捕鱼。然而,按照第一个序列,这两个半身在相互适配时隐喻地交媾;从社会接续上可以说是男性的那个半身向丈夫的女性部分供食(他的母亲接受鱼,如这神话所刻意说明的那样)。反过来,在第二个序列中,这半身在隐喻意义上与这男人交媾(附着于他,但在他的背上),而这半身又在本来意义上吃他徒劳地想食用的食物。因此,一方面在四个外婚制插段中,这主要对比时而出现在排泄和交媾之间,时而出现在饮食和交媾之间;另一方面在内婚制插段中,它又以双重形式表现出来:先是自交媾和外供食,然后是外交媾和自供食,每次两者都相互对立。

对于人来说,蛙的唯一食物黑色甲虫是污物,被英雄母亲归类为粪便。蛙犯了个颠倒的错误,即把人用作为调味品的多香果当做基本食物。如我们在比喻意义上说的那样,多香果“弄掉了它的嘴”:这都是蚯蚓妻子的命运,但是在本来意义上,因为她嘴唇被割破。蛙妻从脚到头都是迷人的;对于她的美貌,英雄母亲赞不绝口。继她而来的arapaço妻半身美(上部),半身丑(下部):实际上,树栖类动物脚趾很长,爪子强而弯曲。第三个妻子起先整个地很美,后来遭到婆婆残害,变丑了。因此,对立美/丑在这里从空间的(作用于身体各部分)变成时间的。最后,和第一个妻子形体上完善但道德上有缺陷即吃污物一样,第四个妻子道德上是完善的,她能靠勤勉创造奇迹:对这种品质,她的婆婆却看不上眼,斥责她懒惰(=道德上丑),而这婆婆赞赏第一个妻子形体美。所以,第一和第四插段完全靠形体和道德的对立起作用;第二和第三插段使这个对立从属于另一个空间和时间方面的对立,而这个对立能假借后一对立。

也是在这种情形下,最后一个插段重又取这两根轴,并把它们明确表达出来。从同时性来看,这女人的一个半身是懒惰的(它在另一个半身入水忙于捕鱼时懒洋洋地躺在岸上),一个半身是勤劳的。因此,所援引的品质每次都属于道德范畴。不过,这第二个半身在这期间也发生形体性质的变化:起先是供食的,后来是淫秽的。由此可以证明:前四个插段的系列以辩证方式产生了一个体系的各个项,而最后一个插段把它们整合起来,使之成为一个有结构的总体。

再作进一步的分析,就可以察明,在这个层面上,整合开始于第四插段。这个事实没有什么可以奇怪的,因为我们已经表明,这插段起着联结前三个插段和最后一个插段的铰链的作用:迄此为止,这个插段的表现与前三个相似;从现在开始,它和最后一个插段所具有的共同的形式特征又将显得更清楚。

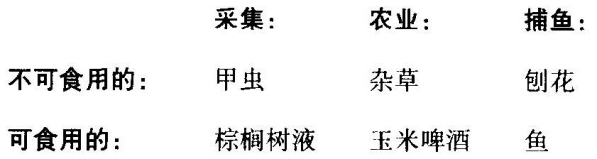

这蛙以甲虫即人不食的食物为食。arapaço鸟采集棕榈树液,这种食物人类也食用。与人不同,蚯蚓食用杂草,因而有利于(但是被动地而不是像鸟那样主动地)食用性植物的生产。就食物而言,金刚鹦鹉女人的地位比较复杂:她过剩地生产玉米啤酒,供人食用,但这是一种次级供食;因为这种食物的制造预设了,玉米已预先栽培好(这女人一点没有参与其事)。她从在第一序列里主动地造成啤酒增加变成被动地造成(由于向在休息的丈夫泄露了鱼生产的秘密)鱼的存在。鱼本身还不构成食物,因为在人想到吃它们之前,还必须先让它们出现。

实际上,第五个插段是在鱼创生后展开的。它不再关涉鱼的创生,而关涉捕鱼:这躯干女人在捕鱼功能上超过人,但她在吸引鱼时奉献上了自己,这功能是初级供食:捕鱼的地位如同啤酒刚才所扮演的作为农业的后果的角色。在第一序列里主动造成捕鱼增加的躯干女人在第二序列中变成造成捕鱼以被动形式延续(依靠拦住鱼的坝),这时她答应释放丈夫,以便(他谎称)他能无需她帮助干好剩下的事。这女人被抛弃后变成喋喋不休的鹦鹉,它说着毫无意义的话。这是对以前妻子的双重贬低的仿效。因为,她从两方面重视其金刚鹦鹉本性:啼叫着对婆婆充满意义地说话,透露灵验的秘方(创生鱼的秘方),供丈夫用。

现在我们走到最后一步。可以记得,第一和第三个妻子消费;第二和第四个妻子生产;第五个妻子先是专事生产,然后专事消费。这一系列运作意味着什么呢?

狩猎是英雄专事的活动。一个陶利潘人神话(M356:K.-G.:1,第81~91页)证明,鹦鹉科——鹦鹉、长尾鹦鹉、金刚鹦鹉——是玉米啤酒的主人。如果考虑到,这英雄在远征狩猎时捉甲虫,吃蛙;耕耘时杂草在园子里滋长;凿木制造独木舟时产生刨花,而独木舟本身是捕鱼的工具,那么,这一切项之间的次序关系就会明显地表现出来,何况所援引的第一项——黑甲虫、人随意解下的粪便、被蛙转变成食物的玉米——在封闭这系列的项中得到复现:撒在英雄背上的粪便,它由躯干女人把供丈夫食用的食物转变而成。于是,“食物”项系列最终表现为:

杂草居于农业和捕鱼之间的地位看来令人纳罕。然而,可以注意到,图库纳人那里只会种植玉米的人已开始把籽粒浸入河水中,然后又令人瞩目地严格禁止捕捞许多种鱼,尤其食草的鱼。也禁止与用作渔毒的植物发生任何接触(Nim.:13,第21~22页)。

由此分析可知,这故事表面上看来呈直线状,但它同时在许多层面上展开,而在这些层面之间可以发现相当多复杂连接,它们使这总体成为一个封闭体系。当从表面上来探讨这神话时,这最容易读解的层面给出了社会学的特征。实际上,它重组了英雄的婚姻经历。但是,当试图达到愈趋深刻的层面时,我们发现了对一些生活方式作的分析描述,它们相互结成互易关系。这些生活方式中,有两种似乎更令人瞩目。这就是狩猎和捕鱼。

这神话开始时,英雄是个猎人,因为鱼并且从事实上看捕鱼都还不存在。本文从第一句话就强调了这一点,它把故事置于这样的时代:在江河中捕到最早的鱼立刻变成地上动物和人(Nim.:13,第128~129页)。分别为母亲和儿子的两个主人公属于最弱的人类。至于捕鱼,很显然,它占据一个必不可少的地位。它提供了两个最为展开的插段的题材,并且构成了第四个插段的引子,而我们已经看到,这个插段是故事的枢纽。这神话引起了三种鱼:matrinchan鱼,比拉鱼和piracema鱼。

前两种鱼属于同一个动物学科即特色鱼科(Characinidé)。这神话把这两种鱼都说成是食肉的。matrinchan鱼(Characinus amazonicus,种名Brycon)被女人躯干的肉的气味所吸引(但参见伊海林:词条“piracanjuba”,它断定,亚马逊Brycon的这个南方同属偶尔吃果子、谷粒和其他植物性东西);比拉鱼(种名Serrasalmus,种名Pygocentrus)攻击人。然而,这两种鱼又有不同,第二种是食人的。因此,躯干女人的态度也有变化,她主动招引一者,而避免与另一者有任何接触。所以,这两种类型鱼因动物学上相近而被关联在一起,又因食性而相对立。

另一方面,piracema鱼未在这两方面而在第三方面作了限定。实际上,piracema这个名词没有分类学的价值。它不加区别地适用于一切为了繁殖而溯流而上的鱼种[Rodriques:《词汇》(Vocabulaire),第30页;Stradelli:1,第602页];这里无疑“鱼群以无法想象的数量涌入索利莫厄斯河,在5月和6月到各支流里繁殖”(Nim.:13,第25页)。因此,食人特色鱼和非食人特色鱼之间的小对立包容在周期性鱼和非周期性鱼之间的大对立之中。这个见解的意义现在会显现出来。

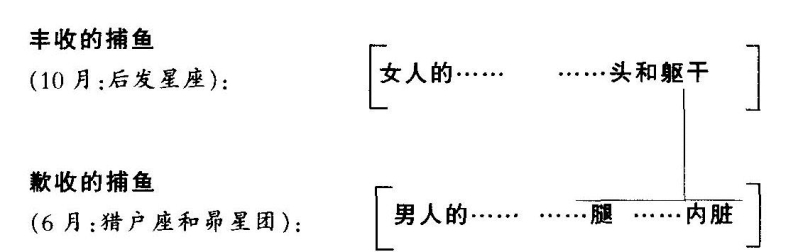

即使结构分析复现猎人蒙马纳基故事的隐蔽组织,对于我们来说这组织也只是在形式的层面上存在。在我看来,这故事的内容仍是任意性的。例如,一个女人会自愿被截成两块这个古怪想法可能出自何处呢?《生食和熟食》中简短讨论(第305~308页)的第一个圭亚那神话(M130)很好地阐明了这个聚合体,尤其因为它也关涉捕鱼,并且像M354一样,也有一个丈夫、一个妻子和夫妇中一人的母亲三人出场。按照M130,这老妪因饥饿而偷了女婿鱼笼中的一条鱼。为了惩罚她,他叫/pataka/鱼来吃掉她。但是,这些鱼够不到吃掉上胸部、手臂和头。这样老妪只剩下了上半身,她变成了后发星座,其卡利纳语名字为/ombatapo/,意谓“脸面”。这星座在10月份于晨间出现,直至大旱季结束,它使鱼灭绝(Ahlbrinck,词条“ombatapo”和“sirio”,§ 5,6)。所提到的鱼种(Hoplias malabaricus)即英属圭亚那的波美隆河流域所谓的/huri/实际上引起了旱季的捕鱼:当这种食肉鱼躺在几近干涸的河底栖息时,人们用刀杀死它们(Roth:2,第192~195页)。卡利纳人相信,亡魂穿越一条狭窄的小桥;如果它跌入水中,两条食人鱼就会从中间把它撕开。此后,这两个碎块又重新接合(Goeje:1,第102页)。

与M354不同,M130的主题是切成碎块的女人的故事。我们已知道她如何会那样以及个中的缘由。蒙马纳基的最后一个妻子的这个原型隐藏着内在的逻辑。是否还有外部的逻辑,换言之,可否找到后发星座拟人化为躯干女人的理由呢?

M130具有一些与M28共同的要素,这个瓦劳人神话声称解释昴星团、毕星团和猎户座的带纹三明星的起源,它们分别拟人化为英雄的妻子、身体和截下的腿(Roth:1,第263~265页;CC,第147~149页和各处)。因此,这些神话被纳入一个浩大的聚合总体之中,我们把M136也放在这个总体之中,在这个神话中,一个岳母供女婿吃鱼而不是偷他的鱼;但她从子宫取出鱼,这使鱼同化于类似经血的脏物。这男人组织了对岳母的谋杀,只有内脏存活下来,化为水生植物。在另一个圭亚那神话中,一个腿被截去的男人的内脏一直升到天上,变成预告鱼汛的星座昴星团(M134—M135,CC,第318~319页)。

在从图库纳人神话到圭亚那神话过渡时,社会学框架保持同一,尽管有两个项男女对换:(母亲——儿子,妻子)⇨(母亲——女儿,丈夫)。但是,身体的各部分和它们产生的星座因情形而异:带或不带大腿的小腿变成猎户座;内脏变成昴星团;躯干、头和手臂形成后发星座。任何一个神话都没有全部完成这一分为三。它们仅仅肢解身体,时而取下内脏,时而取下下肢,时而取下躯干连带头和手臂。但是,如果就女英雄为躯干女人的图库纳人和卡利纳人神话(其他神话已在别处讨论过,参见CC,同上;MC,第261~263,281~282,337~338页)来考察这一点,那么,就可以清楚地看出情形究竟如何:这躯干女人自愿(M354)或不自愿地(M130)与其身体其余部分分离;因此,她丢弃了把腹部(连带内脏)和腿相连接的一个身体部分即昴星团和猎户座的解剖学象征,而它的作为星座同样具有连接功能,因为人们看到它们在天空中在一起。于是,身体的上部变成后发星座的解剖学象征,而它的赤经应和大熊星座与乌鸦座的赤经相同,而这组星座作为总体来说则与另一星座组在变相上处于冲突。昴星团的升起略微超前于猎户座的升起,它报告捕鱼丰收;后发星座的升起取消这种报告,因为这发生在鱼从湖中暂时消失,小河里缺水的时候。然而,图库纳猎人的躯干女人在明确地失去了其下半身,变成鹦鹉而不是星辰时,也起着这种作用。从此之后,她再也不去捕鱼,尽管不久前她还负责向印第安人提供鱼:

这种类型对立也存在于更南面的地方。例如,卡杜韦奥人把森林和平原的起源追溯到两个孩子,他们分别产生于一个婴儿的上半身和下半身,他的母亲为了杀死他而把他截切成两半。这对孪生兄弟偷取籽粒撒播。它们发芽,产生了树。树容易拔除还是无法拔除,取决于播种的兄弟。于是,“矮”兄弟成了森林的创造者,“高”兄弟成了平原的创造者。不久以后,两兄弟偷取了一个脏老妪煮的豆,她的汗水滴进锅里。“高”兄弟害怕中毒,“矮”兄弟毫不犹豫地吃下这餐,他发现它味道很美(M357;Baldus:2,第37~39页)。这样,“高”兄弟两次显得胆小无能,“矮”兄弟则显得胆大能干,这证实了圭亚那印第安人神话中象征后发星座的半身,和象征昴星团与猎户座的半身所分别具有的负面的和正面的价值。

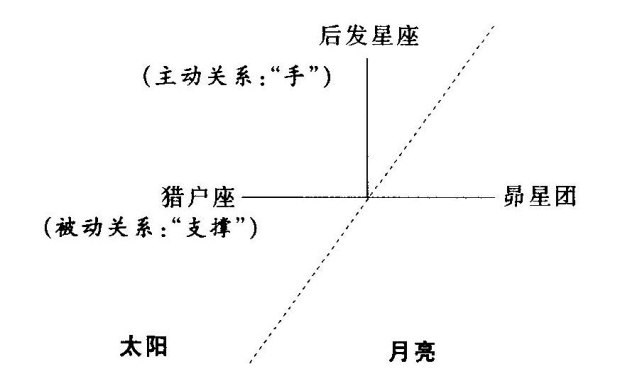

最后还要注意到,在圭亚那和亚马逊河流域,第二个对立重组了我们刚才略述的对立。猎户座、后发星座一起处于太阳的一边,作为“它的右手”(M130)或者它的“支撑”(M279)。另一方面,昴星团处于月亮的一边:月晕的组合变体(M28),而猎户座与它相对立,其时猎户座化身为花豹于月食之际吞吃掉月亮(Nim.:13,第142页)(参见第26页图表)。

我们已经看到,在亚马逊北面的关于后发星座起源和不利于捕鱼的季节的起源的神话反转了源自圭亚那的关于猎户座(或昴星团)起源和有利于捕鱼的季节的起源的神话。不过,同样确实的是,这个图库纳人神话在其第四插段中反转了这后一组神话,在这个插段中,躯干女人致力于超自然而又相当凶险的捕鱼,她靠用其残缺身体吸引鱼,由此引来了数量惊人的鱼。实际上,这样的鱼汛只有在5月和6月里(昴星团晨间升起时期)才发生,这时,迁移的鱼群沿河上溯,游到各个支流。这神话援用了这现象,但它把这完全归功于英雄,后者的独木舟垂直地竖立在水中(被截下的腿转变成整个天空),并变成另一个天体:不是像腿那样的星座,而是东方的虹霓;因为,以这独木舟产生的水妖的真正身份就是这样,而且,这神话还说明,这水妖也是鱼的主人(Nim.:13,第120页和注⑯)。

因此,除了明显的季节代码之外,M354还诉诸潜在的天文学代码。弄清楚了这一点,我们就应当特别注意第四插段的一个细节,我们还没有讨论过它。这女人被乘独木舟追赶的人追上了,遂躲进岸上疾行的人群后面,结果她丈夫和陪伴的姻兄弟只能化身为鸟才可接近她,两只鸟各栖止在这女人的一个肩头上。仅仅借助组合链,看来还不大可能解释这序列。能否如同我们已为截成碎块的女人(这情形提出了一个同样类型的困难)所做的那样也借助天文学聚合体来阐明这序列呢?

作为M354的躯干女人的对偶,M130的女英雄老妪因不听从一只习见的鸟/Petoko/(Pitangus sulphuractus)的劝告而遭厄运,这是一种霸鹟科的鸟,今天印第安人把它的叫声解释为邀人入水(Ahlbrinck,词条“ombatapo”,“petoko”)。在巴西农民看来,它是在说:bem-te-vi,即“你听我说!”这是一种食肉、食鱼和食虫的鸟,它喜欢停在牛背上,吃吸血的扁虱(Ihering,词条“bem-te-vi”;Brehm:《鸟类》,Ⅰ,第549页)。

图2 霸鹟(据布雷姆:《鸟类》[Vögel]第1卷,第548页)

图3 小犀鹃属(据布雷姆:《鸟类》,第2卷,第126页)

一个圭亚那猎户座起源神话在上一卷里已讨论过,已知它有许多异本(M278—M279a-d;MC,第277~278页)。它派两个姻兄弟去追赶杀死他们姊妹的丈夫。这凶手丈夫创生了三种预报危险的鸟。在佩纳尔收集到的、科赫—格林贝格(1,第269页)复述的一个异本中,它们是一只猛禽“caracarapreto”(Ibycter amerlcanus)和两只食谷鸟,属于种Cassidix oryzivora。Cassidix属的鸟尽管学名如此,但其食性似乎极其多变,不排斥寄生于大哺乳动物的昆虫,它们也觅食像它们一样属于拟椋鸟科的其他鸟。可以说,从美洲大陆的北部到南部,神话都井然有序地致力于判明这个科的各个属或各个种,以便把看守者、保护者或顾问的职能赋予同一个神话题材的各个组合异本所使用的这个科的极其多样的代表。在北部,与南美洲的拟椋鸟相对应的是草地鹨(Sturnella magna)、长刺歌雀(Dolichonyx oryzivorus)和“blackbird”[黑鸟(种名Agelaius)]。我们在后面还会遇到它们。

阿尔布林克发表的版本(词条“peti”,§ 9)援用两种鸟:Ibycter种和小犀鹃属Crotophaga ani,它们吃貘的寄生虫(Goeje:1,第56~57页),因此就食物而言与M130的bem-te-vi相一致。

如果图库纳人神话的英雄或其姻兄弟转变而成的鸟也是犀鹃属(可惜,对这一点我们并不了解),那么,我们就得到了一条能追踪一个天文学聚合体的线索,因为图库纳人(M358)从树叶产生了深蓝色或黑色的这种鸟,这叶子被一个乱伦的兄弟在他姊妹用生殖器分泌的性液弄脏了他的脸之后用来擦干净脸(Nim.:13,第143页)。像从美洲大陆的一端到另一端以及以外的地区(参见CC,第385~387页)已知的这神话的大部分版本一样,这兄弟也变成月亮。因此,这个图库纳人版本把Crotophaga属与这天体的阴影也即与它的相对晦暗联结起来;我们还记得,M354的金刚鹦鹉女人在被两只鸟追着时“被蚀”。巴凯里人把日食归因于犀鹃属用它的双翼盖住这天体(Steinen:2,第459页)。尼明达尤在上述本文中含混地描绘了M358的鸟:“一种树林吐绶鸡、一种anum(小犀鹃属,新属),或某种别的黑色鸟。”但是,小犀鹃属是和黑犀鹃属一样的鸟(Brehm:《鸟类》Ⅱ,第125页),而且“吐绶鸡”这种叫法也不大适合它,犀鹃属全都属杜鹃科。另一方面,anú-guassú鸟这种大犀鹃属(Crotophaga mazor)长45厘米,尾部更像野吐绶鸡,它的习性与M354的第四插段很一致,这插段终止于迁移鱼的出现:“当鱼溯流而上时,人们有时所称的anu-peixe鸟在夜间伴随着piracema鱼迁移,捕鱼为食。”(Ihering,词条“anú-guassú”)

有一个普埃尔切人(Puelche)神话(M359)提供了与此类似的迹象,但由于地理上相隔遥远,因此我不敢贸然将这些迹象与它们相比。由于这个缘故,我想很简短地描述一下这个神话。两只黑鸟吃了太阳的儿子,因而造成了黑暗。为了逮住这两只鸟,月亮和太阳先后乞灵于化身为食腐肉禽。月亮无能为力,太阳成功地抓住了一只鸟,但没有抓住另一只鸟,后者已吃掉了这小孩的两块小骨头,使他不能复生。接着,太阳召来动物议决白昼和黑夜各自的长度以及各个季节的长度。当取得一致意见时,月亮和太阳(它们是兄弟)升上天空,但月亮大声抱怨,结果激怒犰狳从洞穴中出来,抓破了月亮的脸面。这是月亮的阴影的起源(Lehmann-Nitsche:9,第183~184页)。

就这个神话而言,目前只要确定日期就够了。我在后面还要确定,本卷处理的各个问题必须诉诸南美洲的南部地区和安第斯山脉地区的神话。另一方面,不必为M359中同时存在许多题材感到惊讶。对于这些题材,很容易在源自北美洲北部地区的神话中找到示例。例如,动物对白昼、黑夜和季节各自长度的审慎考虑;吃了尸体又拒绝偿还一块小骨头的野兽阻碍复活[奥吉布瓦人的侧支萨利希人(Salish)]。最后,死亡和季节周期性的起源这个双重题材与一种很特殊的天空构形相联系,这种构形从一个天体——太阳或月亮——的两个方面来安排两个星辰、两颗行星或两种气象学现象(幻日)。

这个简短的探讨证明,在相隔遥远的一些地区里存在着同样的神话学题材。如果注意到,我的眼下加以评述的这个图库纳人神话与北美洲北部地区以及直至西伯利亚也可以遇到的题材有着惊人的亲缘性(参见Bogoras:1),那么,这种探讨就显得更保险了。科里亚克人(Koryak)、爱斯基摩人,钦西安人和卡思拉梅特人(Kathlamet)都有取各不相同形式的关于一个男人相继娶许多动物为妻的故事。他一个接着一个地失去她们,而这往往是她们的不属于人的食物引起误会的结果。例如,钦西安人神话(M354b;Boas:2,第184~185页)的鸭妻储备了大量蛤贝为食,但部落首领因看到这种下贱食物而感到蒙辱,遂下令把这妻子抛入大海;结果,这女人失踪了。这里可以认出M354的开场。

事情还不止于此。像M354一样,北美洲的各个版本也留心讲述人类生活最初时代的故事:“从前,很久很久之前,这边的居民都娶雌动物,包括鸟、蛙、蜗牛、鼠等等为妻。有一次,一个大首领也这样做了……”(上引书,第179页)。同样,一个源自东部克里人(Cree)的版本这样开头:“远古时候有一个男人,他逐一尝试娶所有动物为妻,以便看看哪种雌动物最为能干,可以以之作为伴侣。他尝试了驯鹿、狼、麋、貂、野猫、水獭、鸱枭、㭴鸟、海狸……”(M354c;Skinner:1,第104~107页)M354的英雄只与他的母亲一起生活;一个梅诺米尼人(Menomini)版本的英雄只与他的姊姊一起生活,当他失去了海狸妻子后,他因悲痛过度而发疯,其行为让人惊异地想起图库纳人神话所描写的猎人蒙马纳基在金刚鹦鹉妻子失踪后的行为:“他因悲痛而崩溃,决定绝食而亡。”(M354d;Skinner-Satterlee,第377页)

在下一卷里我还要再详细地讨论这两半球神话中天文学代码所提出的各个问题。在此我仅仅指出,在图库纳人看来是瘟疫流行征兆的绿色日晕(Nim.:13,第105页)很可能是幻日;M354的第四个插段末的韦皮山是神祇的居处(上引书,第141页);最后,两只鸟栖止在一个试图逃逸的超自然人的双肩上所提示的三位构形酷似北美洲神话对称地加以应用的三位构形。然而,亚马逊和圭亚那也提请我们注意天文学三元组。