M490 基奥瓦人:红头

一个印第安人有个独子,他清早醒不过来。父亲对他说:“当你杀了一个红头发男人之后,就可以让你睡懒觉。”这男孩于是出发去寻找7个红头发男人。一个老妪帮助他伪装成女人。他躲过了替这些魔鬼守卫的鸟的监视。长兄爱上了这个标致姑娘。为了考验她,命令她把肉弄干,因为只有女人才能胜任这项工作。按照老妪的教导,这英雄把这肉放在一个蚁穴上,那些昆虫承担干燥工作。这肉配制得妙极了,毫无不规则的痕迹。于是,长兄对弟弟们的劝告置若罔闻。他们说,这女人有男人的肘。

这假女人借口给丈夫捉虱子,乘机杀了他,砍下他的头。那些鸟发出警报。众兄弟追逐英雄,直到保护他的老妪的房舍。她说,她要把女凶手交给他们,这女凶手害怕打斗。可是,她迅速关门,砍下了6个头。这老妪把它们收集起来,剥下头皮。她对英雄说,她对这些东西向往已久。她把它们分成两批,自己留下一批,把另一批给了他。这英雄夜里回到村里,把每张头皮都挂在一个立竿的端头。当印第安人醒来时,看到了头发发出的红光。甚至太阳也显得是红的。父亲对儿子说,从今以后,他可以随心所欲地睡了。至于那些卫鸟,再也用不着警戒什么了,它们消失了,魔鬼营地上再也看不到它们了。(Parsons:2,第78~80页)

在上面,我不断在“红头”故事和石头男孩故事之间游移往复,这有令读者思绪疲乏之虞。之所以要这样做,其理由是,首先,当从一个部落到另一个部落时,这两个系列被密切相似地复现,或者被交叉而又大跨度地转换。为了总结一下这个旅程,我现在来阐明这些关系。

我们将可注意到,阿拉帕霍人和基奥瓦人的“红头”版本转换了其他版本所描述的初始情境。英雄不是羞怯的情夫而是懒惰的儿子。这个差异又分为另外两个差异:羞怯的情夫的面孔一边俊美,另一边因疤痕或导致毁容的焚烧而丑陋;懒惰儿子美得无可挑剔,以致父母亲也对之敬畏有加:“他的面孔漂亮之极,他们不敢申斥他……因为全世界都赞美他。”(Doney-Kroeber,第126~127页)

其次,迷恋头皮的女人的地位从一个同乡(英雄的未婚妻)转到一个异乡人(孤独的老妪,M490;或食人魔的妻子,M488)。这个异乡人不同英雄敌对,却与他相连通。她也起着模棱两可的作用,而这种作用似乎是这种神话组的一个不变性质。不过,她还委身于一个或多个兄弟,降而成为操持家务的女人(M473—M477),而这些女人中,有一个还生儿育女(M489);或者委身于一个阴阳脸的英雄,成为半女人(因为需要用不完全的转换来欺骗他)。

像曼丹人一样,阿拉帕霍人和基奥瓦人也把这角色托付给一个模棱两可的女保护人。这种相似性令我们把阿拉帕霍人和基奥瓦人版本归入我在第366页上用来整理曼丹人狩猎仪式的那些类别的第二类。由此可以下结论说,这些版本把狩猎成功(然而,它们没有说到狩猎)建基于战争成功之上,似乎它仍用暗示忽略法(prétérition)断定,战争的成功必然导致狩猎成功。无怪乎,对红头发食人魔的胜利允许了早上晚起!

这个基奥瓦人版本以蚂蚁插段又回到同一神话(M480)的各个黑足人版本,同时它又使这些昆虫成为干肉而不是刺绣的主人。为了让肉在空旷处风干而不用盐渍或洒盐水,必须把肉切成一样厚的薄片,并不带不规则的痕迹。尽管这种细心的工作是对肉做的(不过这肉很快就采取毛皮的模样),但它类似于制革上削皮的准备工作,也类似于对砍下的战士的头做剥头皮的工作。头皮不是既有干肉的性质,又有珍贵毛皮的性质吗?M474就恰当地肯定了这一点,因为在那里敌人力图把一个他所偏爱的头弄成干肉状态(Williams,第3页)。

我们还记得,已反转了一个梅诺米尼人神话(M479;参见本书第354~357页)的各个黑足人版本以一正一反两种形式出现。M480a是个关于刺绣起源的神话,M480b是个关于剥头皮起源的神话。因此,我们可以推知,土著思维察知了头皮和绣过的皮之间存在的相关而又对立的关系。此外,令人瞩目的是,这些神话特别说到绣过的裤子和鹿皮靴。这样,剥头皮(自然地以其头发作为装饰)技术和刺绣(人工地用箭猪的“头发”装饰皮,因而箭猪也被剥头皮)技术之间的对立又增添了另一个对立即脚和头之间、高和低之间的对立。M489的英雄把一只鹿皮靴丢失在食人魔的口中,可以说他被剥了脚皮。

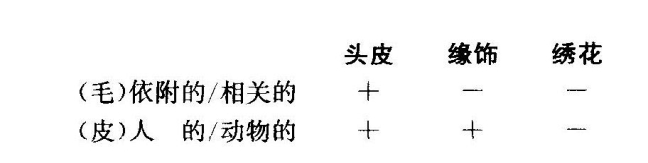

然而,对于黑足人神话剥头皮和刺绣之间的内部对立,阿拉帕霍人神话有另一个内部对立与之密切相对应。M488是一个关于猎头起源的神话,而M466同第三种类型战利品相关,在这神话中,一个女食人魔收集阴毛而不是头皮。于是,头皮、箭猪、绣花和阴毛缘饰构成一个系统。实际上,头皮是仍有头发依附的人皮战利品,缘饰是与动物皮(鹿皮服装)相关的人毛战利品,绣花是同动物皮相关的动物毛战利品。

我还要补充说,头皮取自男人,绣花由女人操持,而阴毛同等地来自男性或女性。我们知道,美洲印第安人大都要浑身去毛;但在从前,年轻男人有时组织竞赛,参加者为能展示长毛的人。达科他人神话M489讲述,与英雄有婚约的少女用自己的阴毛装饰他。因此,我正在描述的这个系统因得到了新的向度而臻于完善:如果说像在第四篇中已表明的那样,箭猪的刺构成时间轴上的、空间轴(以及时间轴,因为存在着战争的季节,它同流浪的狩猎季节相吻合)上的一种周期战利品,那么,另两种战利品则是相反循环的周期战利品:头皮源自遥远敌人;阴毛源自戴缘饰的同一身体或者非常亲近的女人即姊妹、妻子或未婚妻的身体。因此,一种类型战利品是外源的,另一种是内源的。于是,我们在一片始料所不及的领域里又遇到了亲近和疏远的辩证法(它是贯穿本书始终的线索)及其凭借箭猪毛刺周期性的时间中介,而这就用装饰物重视了宇宙大循环的辩证法,我们正是从这些大循环的角度来研讨那个总问题。

现在,我要插入一段,阐明一个相当重要的细节。我们应当注意这一切关于剥头皮起源的神话赋予鹿的地位:在克劳人那里(M485)是提供帮助者,在曼丹人那里(M469)是敌对者,在达科他人那里模棱两可,英雄得到了剥头皮刀,但因此而失去了已经答应的姑娘,因为她变成林鹿而消失,由此对这种动物的肉施加了食用禁忌(M483;Beckwith:2,第405页,参见本书第358页)。然而,就我刚才揭示的三种战利品的系统而言,鹿也有其相干的作用。在整个北美洲,从西部的阿拉斯加的爱斯基摩人直到东部的圣洛朗河口和到新英格兰的阿尔衮琴人,中间经过大湖的麦肯齐流域,存在着用鹿、尤其麋和驯鹿的毛绣花的技术,这种技术必定非常古老,因为在西伯利亚人们也知道它(Speck:9;Driver-Massey,第324页和第110号地图;Twrner)。这种对毛的利用要求,必须把它们从其自然支撑体上取除下来,就像对箭猪的刺和阴毛所做的那样。不过,北美洲印第安人有时让鹿皮完整无损地保留其毛,以便制作顶饰。索克人(Sauk)是这方面的行家高手,他们向远方输出这种东西(Skinner:9,第3篇,第127~131页)。这些用染过色的毛做的顶饰作为反转头皮的真正假发取代从佩戴者头上剃下的头发。堪萨人无疑知道这种关系,因为他们规定佩戴这种顶饰来庆祝获取第一张头皮(Skinner:12,第752~757页)。

鹿毛装饰物在一根轴上同头皮相对称,在另一根轴上同阴毛缘饰相对称。当战士在其服装上展示一个亲近的女人:姊妹、妻子或未婚妻的阴毛时,这些缘饰以象征的但很直接的方式实施了两性的结合。比较而言,鹿毛装饰物显得贞洁。因此,也许我们应当把它们同“婚被”相比,后者在大湖的阿尔衮琴人那里还表示贞洁。当这种装饰物用鹿皮制成,加以丰盛装饰,并在中央钻个孔时,它们被用来预演交媾时的浅表接触。只有某些印第安人才有权拥有它们;他们出租它们,收取租费。如果借用人在收到后污损了它们,那么,他得向所有人作出赔偿。在梅诺米尼人、索克人、马斯库顿人(Mascouten)、奥吉布瓦人和肖尼人那里得到证实,这些圣物——有时为了让人们不忘记使用它们的时机和场合而给它们配备铃——阻止男人在战斗中懦弱,防止以它们为中介而怀上的孩子变成畸形(Skinner:4,第30页;9,第1篇,第32页;10,第1篇,第37页)。因此,婚被避免了这两种不幸,而“关于鹿的”神话提到它们的威胁:因为,如果一个人早上晚起身,那么,他就是渺小的战士和猎人;有疤痕的男人从小就患了畸形。

在刚才提到的情形里,只有一张鹿皮(而不是一些鹿皮)能够同男人和女人发生接触,就此而言,它引起了男女分离。为了支持这个解释,我们可以回想起,一个克劳人神话(M485)的英雄得到了一头红色鹿的保护,她通过使他的裸体同她自己的身体相接触而把他转变成女人;还可以回想起,按照一个达科他人神话(M483),一个女人之转变为鹿,使一对本应联合起来获取剥头皮刀的夫妇相分离。由此可见,语言上属于苏人的各个部落在他们的神话中提出了一些观念,它们同操阿尔衮琴语的邻族以仪式来表达的观念相同。我已在别处提请读者注意这些对称现象(L.-S.:5,第Ⅻ章;19)。为了支持这一点,这里应作点补充论证。

实际上,有人可能提出反对说,有大草原的苏人,尤其达科他人那里,鹿所扮演的角色同我们主张赋予的相反。一些代表各个不同鹿种的舞蹈者和术士团体专擅于情场和通事,而人们说,这些动物是这类事的撮合者(Skinner:14,第264页;Wissler:6,第87~88页)。但是,在把诱奸已婚女人的事情提到一种建制(institution)高度的社会里,各个鹿团体企图垄断的“偷女人”显然是以牺牲合法性交为代价的。因此,鹿所支持的情人结合乃是夫妇所达到的暂时分离的反面。在社会学层面上,这种结果仍可同婚被习俗所规定的夫妇间部分分离相比,而这种分离可以说是为一头鹿着想的,这鹿同时以换喻和隐喻的形式仅由其皮来表示,但它被表示为诱奸者,因为他盛饰在身。在大陆的对立一端,在加利福尼亚的胡帕人(Hupa)那里,也可碰到这个问题,他们只是赋予它另一种形式:这些猎鹿人在狩猎季节要禁绝同妻子的一切性关系(Goddard,第323页的注释)。

现在我们回到阿拉帕霍人。我们借之得以确立装饰物三元组:头皮、刺绣、阴毛缘饰之存在的那个神话并不满足于把第一项转换为第三项。它还给石头男孩故事引入了其他版本所没有的一个插段,这个插段讲述英雄和姊妹乱伦的事,以及后来英雄变形为石头。

然而,有两个前面已利用过的神话至少包含这插段的胚芽。如果说M466的英雄决定变为石头,那么,他说,这是为了永远不要见到他的姊妹(本书第369页)。不过,曼丹人神话M481的食人姊妹想剥她兄弟的头皮,把这战利品粘贴在衣袍的左胸部位,而为此援用了相反的理由:“我钟爱我的兄弟,我把他的头皮放在这个空位上,以便把它留在我的近旁”(Beckwith:1,第99页)。M474也以不怎么明显的方式作了这个论证:英雄被其姊妹的经血玷污,受坏疽侵害。他对这少女说:他快要死了,除非她砍下他的头,把他的头留在她身边。这样,作为保持结合的独特手段,向头战利品的转换看来或者由兄弟本身作出(M474),或者由姊妹作出(M481)。

这题材的重现似乎使我们得以构成一个神话组。男人的头战利品或头皮以好的或坏的方式把一个兄弟和一个姊妹结合起来,而他们是因这男人被经血或者乱伦的交媾玷污而变成石头才分离的。由此可见,M466对这神话组的其他神话实施两个运作:它把头皮转换成阴毛缘饰,然后在第二步又把它反转成石头;不过,这石头的性质非同寻常。

为了讲述乱伦姊妹的故事,M466力戒作出革新。它假借关于太阳和月亮起源的泛美神话(M165—M168;CC,第385~386页;M358,本书第28页;M392,第82页)的情节,在那里,姊妹玷污了夜间访客的面容,而这访客一旦被发现,便转变成带阴影的月亮。然而,我们可以看出,M466反转了这故事中的角色,由此对它作了改头换面:是姊妹而不是兄弟表现出勇敢,因此她在肩部(而不是脸部)被加上记号。这样,为了遵从原因论的意向,就必须使她转换成月亮(而不是像在其他版本中那样转换成太阳)。不过,M466采取不同的解决:它撇开这个姊妹,而把兄弟转换成反月亮。因为,这块放置在山坡高处的、很远处就可看到的明亮石头尤其满足于地上的(而不是天上的)、非周期性的(而不是周期性的)月亮的观念,何况化身为这石头的英雄本身被看做为一块光滑的、半透明的和圆形的石头的制成品。

但是,如果说M466的最后插段动用了一个隐含对立:月亮/(石头=月亮-1),而这对立本身导源于一个明显对立:太阳/月亮(这些对立原来属于其他神话,而M466只不过是对它们作了转换),那么,我们可以构成一个三元组:太阳、月亮、白石头,并且可把它同我已暂时撇在一边的装饰物三元组加以对比。

然而,中部和东部的阿尔衮琴人有一个神话,它可以说把一个三元组挂到另一个三元组之上,并且,它一直到曼丹人那里都得到回响,我已记下了作为这种回响的神话(M458,第244页)。这里涉及一个男孩的故事。因为太阳烤焦了他的美丽衣袍,或者给他造成别的损害,结果,他动怒了。他决定把这天体诱入陷阱之中,把它囚禁在那里。在卢奥马拉(Luomala)普查过的21个版本中,有七个版本让这男孩运用以他的姊妹的一根阴毛制成的饰边捕获这天体,它主要是太阳,只有一次是月亮。这些版本全都源自邻近种族群体[除了多格-里布人(Dog-Rib)之外]:克里人、奥吉布瓦人、梅诺米尼人、纳斯卡皮人(M491a,b:Skinner:1,第257页;Jones:1,第376页;M493a,b:Hoffman,第181~182页;Skinner-Satterlee,第357~360页;M494:Speck:4,第26页)。我在此仅仅较详细地考查梅诺米尼人版本,这些版本阐明了我已触及的许多问题。