M509 阿拉瓦克人:岛屿的起源

一些旅行者在一次航海远征过程中造访了一个地方,那里的居民只知道利用潮水乘独木舟航行。因为,他们操纵桨时,不是用桨的平面部分击水,而是用边沿劈水。当潮是逆向时,他们无力搏击水流,因而就满足于把长长的桨杆插入水中,使船保持固定不动。

指挥这次远征的老巫士变成了bunia鸟,叫着tarbaran!tarbaran!意谓“平的面”。“无知的独木舟手反问道,如果有人用桨的平面敲你的头,你会说什么呢?”最后,他们决定遵照他的劝导,结果发现他们能够以三倍快的速度航行,并且,逆水与顺水一样畅快。(Roth:1,第221页)

这个神话使人想起一些信念,它们得到广泛证实,从萨利希人(他们给出与圭亚那一样的形式,Adamson,第40,420页)一直到卡拉雅人(最早的桨用木板控制,Baldus:6,第215页)。对于这个神话,罗思作为评论补充说,在埃塞奎博河上有一个岛,名叫/hiarono-dulluhing/即“女人的杆”,因为上述民族的女人还未受过教导。当潮水上涨时,为了使船停泊,她们把一根杆插入船中。可是,她们插得太深,再也无力拔出。泥沙团聚在它周围,那里生长草和树,于是形成人们今天看到的岛。因此,作为独木舟的反转,这岛用摆渡者的覆盖有沙洲的、布满植被的背重构了他的形象。

如果说我对蒂卡尔骨雕提出的解释(第134页)是准确的,那么,可以明白,这些骨雕例示了这转换的两种状态。实际上,动物的独木舟有时呈有毛发的蛇的外形(图40),关涉这种神话动物(它是有角蛇的对偶物)的观念在圭亚那的韦韦人(Fock,第91页)以及切延内人(Grinnell:2,第2卷,各处)和梅诺米尼人(Skinner-Satterlee,第354页)那里都是习见的。我们马上会在一些曼丹人神话(M512—M515,第379~384页)中遇到一种船,它能交替地扮演忠实的独木舟或背信弃义的摆渡者的角色,视旅行者的数目是否适度而定。

图40 蛇形独木舟。蒂卡尔的骨雕

[据特里克(Trik),图5。费城大学博物馆照片]

我要对这一点作些讨论。我们知道,乘月亮和太阳独木舟的旅行是在平衡的征象下展开的;我已用整个第三篇证明了这一点。另一方面,我给敏感摆渡者插段收集的迹象引起了普遍不守规则的事态:两个主人公在邪恶信念、欺诈和谋害等方面进行竞争。然而,在我看来,乘独木舟旅行的题材蕴涵着二分点类型的会合。难道不可以推论,与之反对称的敏感摆渡者题材蕴涵着二至点类型的会合吗?

这个问题不难回答,如果我们能够揭示与每个题材相联属的仪式和这些历法时期之间的相互关系的话。可惜,尽管鲍尔斯在曼丹人那里进行的探究堪称一绝,但其古老文化仅仅残存在某些老人记忆之中的那个时代的礼仪历法仍含混不清,所以我不敢妄加解释。就是冒险提出解释,所展示的形象也比我刚才作为假说提出的来得复杂。实际上,曼丹人似乎按照许多对立来建构仪礼历法,而其中任何一个对立都不可能确切地用二至点与二分点的对立的语汇来转译。

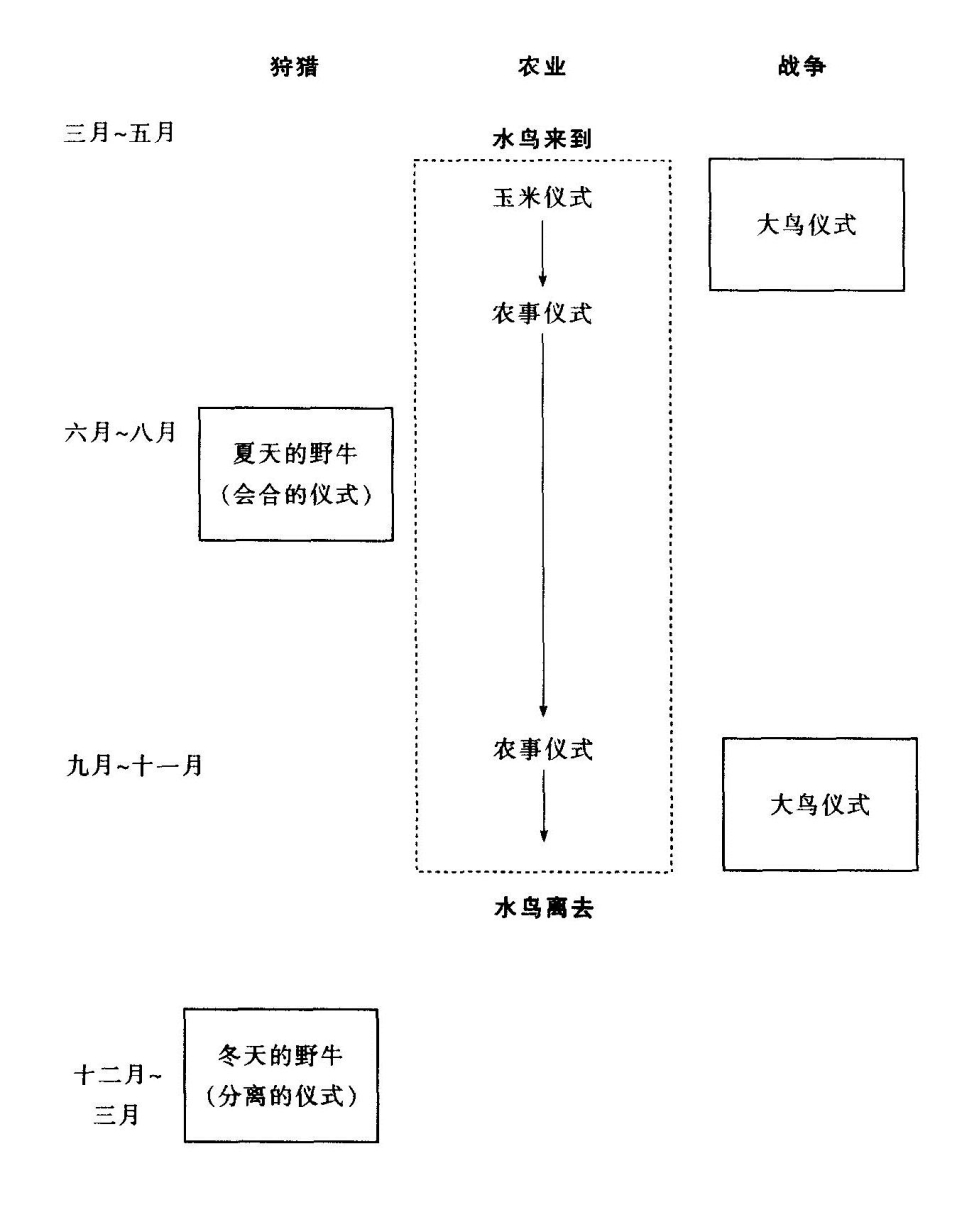

第一个对立体出现在M503讲述其起源的大鸟仪式和所有其他仪式之间。后者为数在20种左右(参见Bowers:1,第108页),它们演示一次或多次,不过始终在一个月或数月甚或整年的连续时间段之中。相反,大鸟仪式仅在四月或十一月进行。因此,这种仪式属于在一年的两个不同时期不连续地举行的庆典。这两个时期处于春天和秋天,大致相应于两个二分点。意味深长的是,M503的异本追溯其起源的向密苏里河的献祭也一年举行两次(本书第449页)。

现在我们来考察猎野牛的仪式。前面我已提到过这种仪式的复杂性(第301~302,363~366页)。我们可以把这种仪式分成两组。一方面是为了野牛增殖而举行的/okipa/这种部落大庆,这在最炎热的月份里进行(Bowers:1,第112页);另一方面是为了冬猎而举行的村落仪式,这在最寒冷的月份里进行庆祝。因此,这两个时期大约处于二至点。[上引书,第315和325,326页:“in the winter during the shortest days”(在冬天最短的白昼里);和Bowers:2,第56页:“the rites to the winter herds began with the winter solstice”(为冬天动物群聚举行的仪式开始于冬至)]

因此,大鸟仪式和野牛仪式在许多轴上结成相关而又对立的关系。前一组仪式中各仪式相同,以不同周期重复进行;后一组仪式中各仪式相互不同(/okipa/由许多仪式组成,对于冬天的野牛至少有三种不同仪式:“雪鸮”“红棒”、“白雌野牛”),就每个循环而言,它们只在一年的一个时期里进行。最后,前一组与二分点邻近,后一组与二至点邻近。

与这些截然分明的对立形成对比,开始于春初水鸟来到时的农事仪式在整个一年中按均匀间隔逐次进行。因此,通过大加简化,可以把仪礼历法组织成一个图式(见下页)。

我们知道,这图式中相距最远的两组仪式是不相容的。人们在春天播种已开始时为冬猎举行仪式进行庆祝,因此霜可能会重又降临,致使颗粒无收(Bowers:1,第327页)。另一方面,大鸟仪式和农事仪式是相容的,因为前一组仪式只起辅助的作用,即招引为农田景气所必不可少的春雨(本书第300~301页)。

这就提出了一个问题。它产生于下述事实:敏感摆渡者插段至少三次重现于曼丹人神话。除了大鸟神话(M503)之外,它还出现在玉米仪式创建神话(M460)和创建招引冬天野牛的仪式的雪鸮神话(M469a,b)之中。换句话说,这插段在两个不相容的系列即冬天野牛和玉米与两个相容系列即玉米和大鸟之间建立起了一种亲合关系。因此,这一切让人觉得,这插段似乎在这体系的特别脆弱的地方动了缝合手术,因为不相容关系和相容关系在这体系中于确定的位置上相邻接。

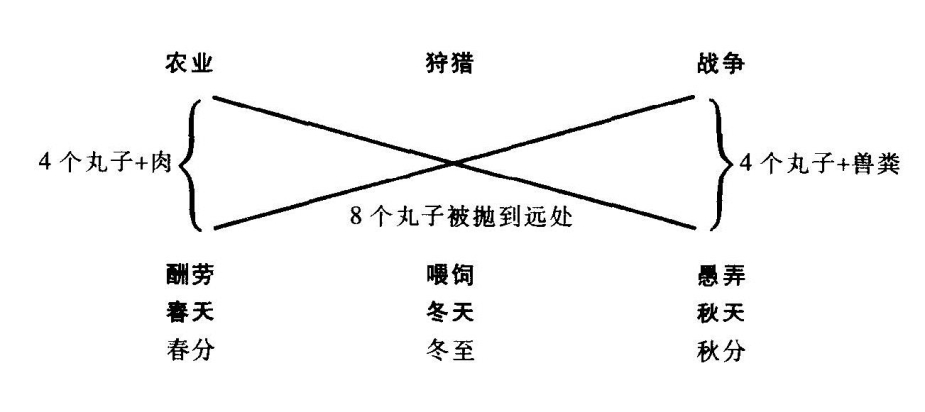

然而,我们还可看出这三个故事之间的微妙差别。冬鸮神话从远处看是最丰富的,因为它包含一个事件,在其中,英雄坚持要求蛇愈趋靠近河岸;然后,他抓住妖怪背上生长的树枝而跳上了岸。蒙杜鲁库人佩里苏亚特神话(M402)也用完全一样的措辞讲述了这些细节。此外,M469在两个地方转换了M503:这英雄给蛇的食物是八个而不是四个丸子,同时,他因恐怕被吃掉,故避免把它们直接放入妖怪口中,而是把它们扔入远离自己的河水中。

M503和M460的相应插段也相互对立,不过是在另一些轴上。首先,如果说M503的蛇实际上吞下了两兄弟之一,并且如果说M469的蛇被阻止这样做,那么,它在M460中的同系者则用心没有如此险恶。它仅仅要求提供服务,他只要在行程中向它提供食物,让它恢复体力。这种食物包括四颗“四合一”的丸子,再加上这英雄在这蛇再也不能前进时承天启而在囊中发现的一块干肉。

显然,这个细节使M460和M503变得对称,因为这后一个神话也提到这第五份食物:从雷雨鸟得到的丸子由向日葵籽粒和兔粪再加上一点点玉米来糅合而成。这就是说,在一种情形里是肉,即比谷粉丸子更有滋补力的食物;在另一种情形里是主要用粪便制成的假食物。[1]

因此,我们可以说,M460、M469和M503分别让三种摆渡者出场:提供帮助的摆渡者、计划落空的背信弃义摆渡者和几乎达到目的的背信弃义摆渡者。英雄酬劳第一个,喂饲第二个,愚弄第三个。这两种极端情境关涉对于二分点的著名仪式:对于M460是春分,对于M503是秋分;然而,M469创建了围绕冬至的著名仪式。这些仪式时而关涉农业,时而关涉狩猎,时而关涉战争,也即构成一个前进的系列:

这个图充分说明了整个神话和仪式体系呈现的对位性(caractère contrapunctique),因为如果说两个系列即农业、狩猎、战争和春天、冬天、秋天,一个是前进的,而另一个是倒退的[2],那么,这两个系列合在一起又是跟可称之为基本连续性(basse continue)的东西相谐和,后者表达了一个二分点和一个二至点的规则交替。不过,如果把分析再往前推进的话,那么就可以明白,神话(现在是M503)的辩证运动倾向于把最初从静态给予的这种对立转换成动态的前进。实际上,我们可以回想起,M503并未创造一般的大鸟仪式,而只是解释了为什么人们在秋天进行最初只在春天庆祝的仪式。然而,当从逻辑的观点来看待这两个二分点时,它们就属于同一个转换:(白昼=黑夜)⇨(黑夜=白昼);并且,从经验观点来看,这两个二分点就鸟的关系而言都是相干的。不过,正是由于这个缘故,当满足于承认一个二分点而不承认另一个二分点时会出现的概念不平衡超过伴随两个二至点的狩猎仪式之间的不平衡。因为,这时人们每次都要庆祝一些典礼——夏天的/okipa/;冬天的专门仪式——并且这些典礼可能仍是不同的,原因是两个二至点,本身相对立:(白昼>黑夜)≠(黑夜>白昼)。当设想有一个时代里印第安人只在春天(按照各个希达察人版本是只在秋天)献祭大鸟时,M503所造成的这种理论情境呈现出超二至点性(caractère hypersolsticiel);它比二至点间对立更不平衡,如果允许我这样表达它的话。因此,这神话似乎重又建基于下列隐含的等当关系之上:

(唯一标定的二分点)∶(二至点)∷(两个二至点)∶(两个二分点)

同时还可以明白,敏感摆渡者(我已假设他带有“二至点”的性质)插段为什么叙述了表现上呈二分点状的会合。因为,事实上这会合未得到倍增,这致使它违反二分点概念本身提出的对称性要求。

上述解释适用于客观上回到二至点的M469,而且如我刚才所表明的,也适用于M503。为了在两个二分点之间建立起仪式上的平衡,这神话诉诸一个初始不平衡模型,而从逻辑观点看来后者处于二至点的方面。然而,这解释也适用于M460吗?表面上来看不适用,因为这神话创建“长生不死老妪”的仪式,这些仪式在春天庆祝,以便迎来农事典礼。后者一次一次进行,直到秋天,但不可能延长到秋天再往后,因为它们跟冬猎仪式严格不相容。

为了解决这个困难,从另一个视角来考察一下敏感摆渡者在曼丹人那里采取的形式,是合宜的。我们已经明白,这形式有许多种。M460中是一种非常弱的形式。在这个神话中,“敏感的”这个属性定语仅在本来意义上是合理的,因为蛇如果不带来重构它显得敏感的食物的后果,就不会完成使命;M469中是比较强的形式,在那里,蛇想吃乘者;M503中是更强的形式,在那里,蛇吞下了一个乘者。然而,曼丹人和希达察人版本为一方,我已探讨过的所有其他版本为另一方,双方之间有一个令人瞩目的差异。乘者或者众乘者本应以讨好的但虚伪的话语、侮辱甚或棒击来酬答妖怪,可是,曼丹人英雄却给它食物:在M460中是真诚地给,M469中是谨慎地给,M503中则先是真诚地,后来当幸存的兄弟把一个兽粪丸子伪装成真正食物给予时便是欺诈性地给。因此,唯有仅在一个曼丹人神话中出现的这后一事件才又回到最一般的类型。可以说,在敏感摆渡者神话组内部,曼丹人神话和希达察人神话(它们属于这个神话组)例示了一种局部转换,而就这个特定之点而言,这转换甚至通过一次反转完成。

能否对此说出理由呢?无疑,只要凭借其无懈可击的构造带来了论证价值的M503,也就能够解释我为什么选取这个神话作为讨论的出发点。

在释放猎物的插段(我已表明,这插段用来把鸟的庆祝与/okipa/联结起来)之后,M503联络起三个序列,它们关涉英雄的超自然冒险。第一个序列把英雄引到“长生不死老妪”那里,他们在那里居留了一年;第二个序列描述了他们在蛇背上过河;第三个序列把他们带到雷雨鸟那里,他们在那里也过了一年。第一和第三序列显得完全相类似:相同的居留期;一个季节循环的展开;他们到达一个地方时本应躲藏起来却去造访超自然的精灵;按照种或变种分配植物和鸟。那么,它们的差异何在呢?第一个序列引起在一个农事女神那里的地上居留,在此期间,英雄必须谨慎行事。他们可以猎鹿,尽管鹿是田园精灵,但条件是应当行动机敏,并且服从某些规则:必须到远离被耕耘的、有人居住的大地的森林里去猎杀、烹饪和食用猎物。[3]另一方面,在鸟那里,因此也在天上居留时,英雄的行为以不谨慎为标志。他们对人们屡屡发出的谆谆忠告置若罔闻,滥猎妖怪;他们愚蠢地卖弄本领,向超自然的主人炫示。

由此可见,第二个序列以某种方式既跟前面的序列也跟后继的序列相对立。它关涉一次旅行而不是居留;它在水上而不是在地上或天上展开。最后,面对蛇,英雄采取的行为方式严格介于他们在农事女神或战神那里表现出来的谨慎和不谨慎之间。他们对摆渡进行议价,他们用已做好的食物作为报酬,只是作为对已提供的服务的交换付给,并且这报酬还划分高低不同的等级。面对有角的蛇,英雄表现出采取鲁莽和谨慎相混合的方式,而且这种谋略的模棱两可方面也表现于聪明兄弟成功地被摆渡过去,而妖怪吞下了冒失的兄弟。最后,还可注意到,在玉米母亲那里,英雄接受东西,而在雷雨鸟那里他们给出东西(可以说,为了从主人那里得到食物、狩猎武器和礼仪用品,他们“卖力苦干”),在有角蛇那里,他们用食物丸子进行交易,其中有些是假的,不过他们以之可以愚弄合作者。因为,这差不多是在进行狡猾的议价,耍弄欺诈的伎俩。

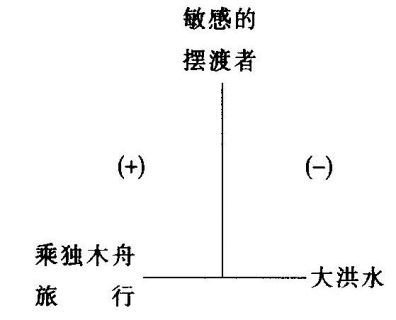

敏感摆渡者插段的各种不同模态例示了从自然的报酬到奉承、假话、侮辱和打击等构成的报酬的过渡。由此可知,摆渡者之敏感有时是形体上的,如在许多北美洲版本中,在这些版本中,它的颈背或疼痛的膝部承受不了哪怕是最轻微的接触,并且最经常地是道德上的;否则,在另外两种类型行为之间作为中介起作用的计谋和议价就不可能被引入到神话的问题之中。然而,如果说这种模棱两可的行为在那里乃作为对待妖怪的唯一适当行为,而这妖怪是与地和天构成三角形的水元素的化身,那么,在这样一个体系中,水本身不是也起着模棱两可的作用吗?M503的一些版本明确说到这一点:在英雄用火打开一条通过两头蛇的身体的通道之后[这两头蛇反转了越过水的一头蛇:([蛇]越过水⇨被火越过)],傻兄弟犯了渎圣罪;他吃了妖怪的肉,变成了密苏里河主人蛇(参见M508和Bowers:1,第199页;2,第360页)。从此之后,根据印第安人是否一年两次——十一月的冰封期和四月的破冰期——向他献祭,他帮助他们渡河,或者引起暴风雨和大洪水,使河流无法渡越,田地颗粒无收。“他给人解释说,因为我不再是你们中的一分子。从今以后,你们成为我的朋友或者敌人。”(M503b:Denig,第613~617页)

因此,这样一来,水的力量在两个极端模式之间摇摆不定。一方面,这力量由独木舟作为例示。独木舟的行进轨道控制着时间的流程、白昼和黑夜的交替、季节的回归,只要旅行者保持合理的距离,因而在小艇里建立起内部的距离;另一方面,它由暴风雨和洪水作为例示。它们扰乱了事物的自然进程,导致不遵从旅行者和水妖之间的外部距离。敏感摆渡者这个角色例示了一种中间位置。他通过水旅行,不过是渡越它;强加于他的身体和乘者身体之间的邻接性带来致命的危险,除非英雄施魔法来避免在从地上到水上或从水上到地上时渡越太短或太长的距离;这就等于把合理距离的尺度移到了小船外面,不让它停留在船的内部。

因此,我们暂时留用的那个过于简单的概念必须加以完善,即补充以摆渡者和独木舟之间的反转关系。事实上,这两个项假定了第三个项,它就是我们刚才看到在希达察人神话中出现的大洪水。在大洪水时,乘独木舟航行所支配的水变得失控了;然而,成功的渡越作为有谋略的人和敌对的水之间的一次对话(这也是一次决斗)的报偿出现:

曼丹人和希达察人的起源神话(大洪水在其中占据相当重要的地位)使我们得以证实这些论点的合理性。

这两个部落都不认为人类可能产生于水,尽管在他们看来,水是原初元素。这已够意味深长的了,而如果我们注意到,这些神话为在地上起源还是天上起源作抉择所累,那么,就更是如此了。他们把这两个命题结合起来,而且,希达察人的智者还把它们的体系加以图式化,描绘出一种“Y”形。这叉的两臂代表祖先中生活在地球内部的一支的出现以及另一支的从天上下凡;共同的标记下这两支会合以后进行的冒险活动(Bowers:2,第304页)。曼丹人以他们的起源神话保留了更为复杂的观念。他们区分了许多种原始民族:鱼族、鹰族、熊族、玉米族、野牛族,等等(Bowers:1,第26,365页),从中分离出三个种族,在神话中扮演角色。像在希达察人那里一样,在曼丹人那里,这些神话(已知不下于15个)也相互差别很大,似乎保留了不同的村落传统。为了慎用字母起见,我给予这些神话以不同的编号。只有以上用记号M459援引的那组曼丹人神话是例外,我区别其中的三个异本为a、b、c(Bowes:1,第156~163页;194~196页;196~197页)。编号510和511给予已知较古老的版本(Maximilien,第364页;Catlin,第369~370页);贝克威思:1和鲍尔斯:1与2的各个版本编号为从512到522,这些版本一部分源自曼丹人,另一部分源自希达察人。

曼丹人在远古就划分偶族。无疑,正是由于这种划分,他们让玉米族和野牛族在神话中占据特殊地位。玉米族来自地球深处,野牛族由造物主“唯一人”(Seul-Homme)创造,当时人类以他为唯一代表。作为名祖民族的偶族分别跟下述各对偶相联属:玉米和野牛、东和西、战争和和平、男性的本性和女性的本性、烟管和烟管头、流动的水和停滞的水、新开垦的或林木繁茂的地和不毛之地,等等(关于这种成系统的二元性,参见M515;Bowers:1,第353~361页)。差不多就在偶族划分建起的同时,两个民族就遭遇而相会合。有些版本仍关涉玉米族,另一些关涉野牛族,最后还有一些是两者的混合。这些版本并非全都同等程度地关注下凡到地上与另两个民族相结合的天上民族。然而,这整组神话都相关的/okipa/仪式证明了一个三元体系的重要性。人格化为舞蹈者的鹰和鶙鵳斗争“羚羊”(Antilocapraamericana,土著的分类体系将之与作为田园精灵的鹿归为同类);后者试图窃取熊和野牛的食物(Maxmilien,第376页;Bowers:1,第144,146,153页)。因此,农业、狩猎和战争构成的技术一经济三角形完全覆盖了原始人类的这种一分为三:玉米族、野牛族和天上族,而他们又有三个造物主与之相对应。他们是“唯一人”和“第一造物主”(Premier-Créateur),他俩共同创造或组织地域,各据密苏里河的一岸;以及霍伊塔(Hoita),他是带斑纹的鹰,在地上事业中不起作用,因为他专一地代表高处的民族(参见Bowers:1,第120页)。所以,从二元体系到三元体系的过渡是通过整合两个对立来实现的。这两个对立是:“唯一人”和“第一造物主”间的对立,然后,在后者转成山狗之后,“唯一人”和霍伊塔之间的对立。

对曼丹人的和希达察人的起源神话作比较研究,要求做相当艰巨的工作,而且,现在还拿不准,这种研究是否会取得重大成果。在把故事的某些特优方面突现出来,让其他方面退居次要层面上的时候,每个版本似乎都以对于某个氏族或某个村落所特有的历史巨变的记忆为指导,而人们并不怎么想望重构这些巨变。因此,我满足于找出所有这些版本共同的图式。在玉米族出现并同野牛族和天空族相融合之后,这些祖先来到一个被命名为“陌生人”或“外乡人”的水流近旁。然后,经过多年的迁移,他们来到一个河口湾。在那里,他们看到,对岸(或者按有些版本是湖中央的一个岛上)有一个大村落,其头领名叫马尼加(Maniga),这词的构成中无疑有一个标示水的词根进入。所有这些版本都会聚于这个插段,并把它展开如下: