M149a 阿雷库纳人:盗蛙者(参见CC,第345页)

从前有一棵大树,癞蛤蟆瓦洛马(Walo'ma)在树梢上。尽管这两栖类动物发出威胁,一个名叫阿卡拉皮杰马(Akalapijeima)的印第安人心血来潮想捕捉这癞蛤蟆。经过多次失败的尝试之后,他终于成功了。但是,这癞蛤蟆带着他一直游到一个岛,把他抛弃在那里。这岛很小,天气很冷。这印第安人只能待在一棵树的下面,这树上栖息着一头兀鹰,它的粪便把这人淹没了。当晨星卡尤阿诺格(行星金星:参见M361)出现时,他已满身是粪,臭不可闻。这人要求它带他上天,但它拒绝了,因为它要利用白昼在茅舍屋顶上晒木薯,把干木薯作为礼物献给太阳。后来月亮出现了,它也出于同样理由拒绝帮助他重新生活。

最后,太阳韦(Wéi)来到了,答应用它的独木舟载他。它还下令叫女儿替这个被保护人清洗、剪发。当后者重现美貌时,韦建议他与一个女儿成婚。这人不知道救他的人的身份,天真地要求它叫太阳来让他重获温暖,因为他从洗澡到站上独木舟前部一直挨冻。可是,时间还早,太阳还没有散发它的赐予恩泽的光线。韦邀客人回来,它给予他羽毛头饰、银帽子和用丁吉虫翅翼做的耳坠。这独木舟在天空中越升越高。它开始产生高热,以致这人抱怨起来。韦给他保护的衣服,于是他感到舒服。

极想招他为婿的太阳许诺把一个女儿给他,但禁止他向别的女人求爱。实际上,他们正趋近一个村子。当韦和女儿们去拜访一户人家时,阿卡拉皮杰马踏上土地,尽管他接到过不准离船的命令。兀鹰的女儿们包围住他,她们都美艳无比,因此他向她们求爱。太阳的女儿回来后便责骂他,太阳也大怒:“如果你听了我的话,你将像我一样永远年轻俊美。但是,事情既已如此,所以,你的漂亮是短暂的!”随后,各人都去睡了。

翌日,韦同女儿们一早就出去了。当这英雄在兀鹰群中醒来时,他变得又老又丑,像太阳所预言的那样。这天体的女儿们都消失了,她们在天空中照亮银河这条死亡之路。阿卡拉皮杰马娶了一个兀鹰女儿为妻,过着新的生活。这就是全体印第安人的祖先,而由于他,他的后裔只享有一时的年轻和美貌,然后他们就变得又老又丑。(K.-G.:1,第51~53页)

戈杰提出,这英雄的名字的词源为“大头颅”。他给出了一个异本,在其中,这英雄跳到一只蛙的背上,它带他到了一个岛上。雨、太阳、风先后拒绝帮助他。最后,月亮答应用自己的独木舟载他(M149b;Goeje:2,第266页;参见1,第43,83,116页)。这两个异本显然属于M386引出的那个圭亚那神话总体,在那里,我已提出根据北美洲类似神话(M385)的启示,可以发现与纠缠女人神话组相对称的神话组。同样很明显,M149a,b反转了已经考察过的其他神话,因为这初始序列从分离英雄开始,以便把他与兀鹰的换喻的粪便(它们产生了它)联结起来,而在太阳徒劳地尝试解救他之后,他又通过任凭兀鹰女儿勾引而在隐喻意义上回到了这粪便。因此,M405—M406所采取的序列顺序被双重地改变。一方面,一种混成(syncrétism)现象在同一神话的两个相继序列中把M405的本来意义上的粪便(盖在英雄颈背上的线虫)和M406的隐喻的粪便(邀乱伦)相汇合。另一方面,M406首先考察过分亲近的结合(与舅母),然后考察过分疏远的结合(与外乡美女阿莎娃科),而M149a则从后一种结合(太阳的女儿,英雄在她们陪伴下远离)开始,而终止于前一种结合(兀鹰的粪便,他又回到那里)。

同样可以注意到,这些神话以不同的方式制裁英雄的行为。当从神话组的层面上来考察它们时,可以发现,这些制裁有两种类型。一种类型涉及捕鱼,另一种类型涉及周期性,后者可能是周季的或生物学的,视场合而定。

我们先来看捕鱼。M354从趋近的结合(与一个女同胞)过渡到神奇的捕鱼,但这捕鱼通过一种着魔的技术获致,这种技术在于与女渔夫的身体(作为诱饵献出的肉)和鱼进行形体的邻接。M405从远行(乘太阳的独木舟)过渡到也是神奇的捕鱼,但这次其特征是天使性的,因为为了重新生活在河中,只要把已吃了肉的鱼的骨头和皮按照完整的鱼的外表组织起来就可以了。这模拟物投入水中后马上就复活。由此可见,太阳的鱼就像M149a中的人女婿所能做到的那样也是不死的。这里可以看到,这两种类形制裁相混合,不过,它们时而涉及捕鱼的产物(鱼),时而涉及渔夫本身(独木舟的乘者)。

因为这些神话在复活和腐败之间作出了抉择,所以,重要的是应指出,这第二项也取两种含义:实际的粪便,其形式为累及捕鱼(垂头丧气的英雄)及其乐趣(无胃口的英雄)的线虫,或M354的在丈夫背上撒大小便同时又阻止他进食即也在那里享受捕鱼乐趣的(过分亲近的)纠缠女人的粪便,以及比喻的粪便,作为过分亲近的结合结果,如同制裁乱伦的“耻辱”(M406)或过早的衰老和丑陋(M149a)。然而,可以看出这三个神话间存在一些差别。M354的英雄猎人蒙马纳基逐次接受几个过分疏远的妻子,然后一个过分亲近的妻子。M406的英雄韦亚马里拒绝一个过分亲近的妻子,然后一个过分疏远的妻子。M149a的英雄阿卡拉皮杰马拒绝一个因境遇而还未成为过分疏远的妻子,他接受一个过分亲近的妻子。在第一种情形里,着魔的捕鱼是无用的(与M405的依凭鱼的不死的天使捕鱼相对立);在第三种也是最后一种情形里,无用的是渔夫的不死,它招致人生周期性缩短。不过,第二种情形里事情又怎样呢?

首先我要说,只是在这个神话组中,M405才考察了这英雄所面临的婚姻两难困境的第三种解决,但运用暗示忽略手法(prétérition)。这困境是由两个女人求爱造成的,一个女人是堕落的、过分亲近的,另一个则具备一切形体的和道德的美德,但过分疏远。韦亚马里不应成为他的恩人的妻子舅母的情人;也不应成为他的女恩人的丈夫,他只答应当她的一夜情人。他又回到了亲人中间,无疑,他将在那里成婚,尽管这神话没有那样说。但是,不应忘记,瓦劳人喜欢在从母居群体内部的内婚制(endogamie)(Wilbert:9,第17页)。这种婚姻模式(在他们看来构成中庸)使他们能够从接近度意义上驱除其他两种婚姻模式:亲近的婚配混同乱伦,疏远的婚配变成完全是异乡的,而父系的并且晚近严格从父居的(Nim.:13,第96页)但外婚制的图库纳人认为(M354),过分疏远的婚姻是扩张的婚配:人和动物的婚配。

瓦劳人英雄的机智导致他的大舅父奥科希(Hokohi,Wilbert:9,第64页)转变成有益的光和热。由此可见,像蒙杜鲁库人(Murphy:1,第86页,注⑯)一样,瓦劳人也把可见太阳区别于实际的太阳,前者是人格化的神。博罗罗人也作出了这种区别。还可以举出另一些例子,不过蒙杜鲁库人的例子特别令人感兴趣。在他们那里,这第一个对实际太阳和可见太阳的区分之上又增添了另一个区分(在这个瓦劳人神话中是潜在的),即“热的和光亮的”夏天太阳和“在云后面的晦暗的和迷糊的”冬天太阳(M255;Murphy:1,第86页)。因此,老人奥科希的转换带上了两面性:从超验的太阳到内在的太阳,从非周期性到周期性。

事情还不止于此。罗思指出(1,第255页,注①),瓦劳语/okohi/一词标示一日间最热的时分,它关涉太阳的发热能力,区别于其发光性。实际上,月亮和太阳共同具有照明能力,但只有后者还有能力产生温暖。我们觉得奇怪的是,太阳因此被归入一个更广大的发光体类别,它例示了这个类别的一个特殊情形。我们知道,许多北美洲和南美洲语言用同一个词标示太阳和月亮,这词必要时用一个限定词加以修饰:“白昼的”或“黑夜的”发光体。具有两个不同名词的瓦劳人也还是使太阳从属于月亮:月亮“包容”太阳(Wilbert:9,第67页)。赋予月亮的这种对于太阳的第一性存在于许多种族群体之中。以月亮为其造物主的苏拉拉人稍微给予太阳一点重要性,因为他们说,白昼的天体是天空中独一无二的,而那个黑夜的天体有无数星星相伴,它们与它紧密相依。也是由于为数众多,山岳在神祇等级体系中占据着紧随月亮的地位,它们在它跟前扮演着调解者的角色(Becher:1,第101,104页;2,第91及以后各页)。这种看待天空的方式也见诸卡希纳瓦人神话(M393—M394)诗人这样说到天空:“白昼在那里准备了寂寥的广袤,就像为了给黑夜悄悄引来的天体准备军营。”(夏多布里昂:3,Ⅲ,ⅳ,5;2,Ⅰ,6)某些词汇证明,这种天空观的存在范围向南一直延伸到很远,例如在南方瓜拉尼人那里,他们构成的名词乃根据/yaci/即“月亮”和/tata/即“火”来标示星辰/yacitata/(Montoya)。

沃佩斯河的库贝奥人对这两个天体应用同一个词/avya/。然而,他们的兴趣所在是月亮而不是太阳。他们说:“太阳只不过是在白昼施予光和热的月亮……”不过,/avya/的太阳形象没有人格化的价值。如果说对于库贝奥人来说,月亮比太阳重要,那么,无疑这是因为黑夜在他们的心目中代表神圣的时期。几乎所有仪式都在夜间进行,而留给白昼的唯有劳作”(Goldman,第258~259页)。中部高原的谢伦特人称太阳为/bdu/,月亮为/wa/,但是为了意指“太阳的光、热”,他们更愿意应用的不是前一个名词,而是/sdakro/(Nim.:6,第84页)。尽管相隔距离遥远,但查科的托巴人的态度与库贝奥人态度惊人地相似:“老人们的注意力集中于月亮……他们说,月亮是‘我们的兄弟和堂表兄弟’……月相象示了人生的年纪。传统上都说老月亮是慈爱的,被杀害过但立即就复活。新月是个幼小的月亮,满月是月亮老妪,前者长成一个‘小人’,后者长成‘垂死者’……埃莫克人(Emok)描绘太阳/nala/有两种形象:/lidaga/‘发光的’和/n:tap/‘产生温暖的’……在神话传统中,太阳未起重要作用……”(Susnik,第22~24页)。像在库贝奥人那里一样,月亮在托巴人看来也有男性性别:破坏处女贞操而引起月经的神。这些分散的征象充分表明了对于北美洲和南美洲都有重要意义的是:对这种复杂而又一再出现的观念画一张分布图,而按照这种观念,月亮优先于太阳,太阳则是作为白昼的和气象的模式而出现,太阳的概念既有较丰富的内涵(因为,除了照明之外,太阳还带来温暖)又有较狭的外延。这个观念在一切场合都解释了,在我们的神话中,太阳作为最可尊敬的伙伴(M405,M406,M149a)或者最有能力的伙伴(M354),在独木舟中占据着后部的位置,而我们已经看到,这位置是女人或老人即以最弱为特征的项的位置。如果说在M407中老人起先占据前部[2],那么,他很快就把这位置让给年轻的伙伴。

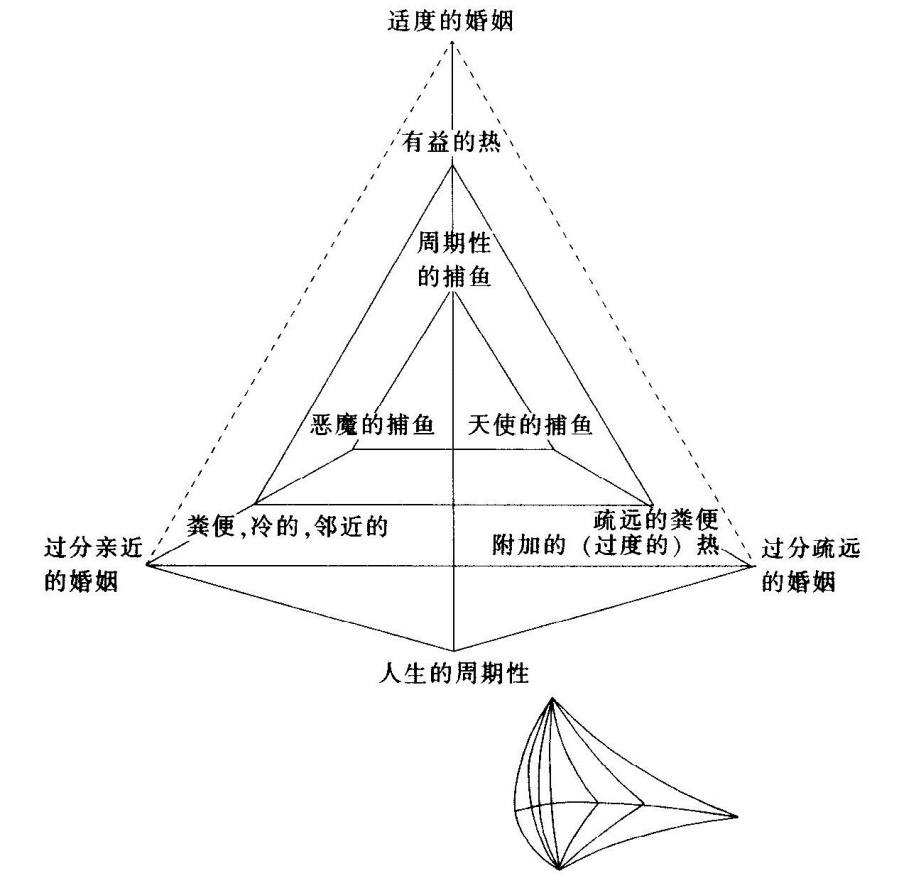

由此可知,已被我们构成一个组的那些神话又给我们已经表明的那些技术—经济的向度、社会学的向度和周季的向度增添了一个天文学向度。这些向度构成众多参照系,这些参照系一个套在另一个之中,其状可以说如卷心菜包,其顶部为不过分疏远也不过分亲近的合理婚姻题材,而这些神话让这题材处于虚幻的状态(也许因为它们认为它是乌托邦),标示一个不可能的基柱一旦生长时所会取的方向。在图10中,读者愿意的话,可以把对应于我们已考察过的每个神话的诸路径隔离开来,于是他会发现,M354描绘了最复杂的网络,因为它把过分疏远的婚姻和过分亲近的婚姻、邻近的粪便、恶魔的捕鱼(它所丧失的)和周期性的捕鱼(它所得到的)都连接起来。这种丰富性事后证明,我所作的选择即用它作为引导我们研究的线索,是合理的。

图10 “天上独木舟的”神话的结构

然而,我们将可注意到,图中为了使它更易读解而给出的对称形式透露了神话传递的消息。垂直轴上安置的各项平衡地汇集了各周期性形式。垂直轴的两方则被赋予非周期性形式。不过,位于图中右边的各形式因过度而是非周期性的,处于左边的则因不足而是非周期性的。一些形式产生于过分疏远(过分的热本身也产生于这样的事实:英雄随太阳旅行到过分远处),另一些则产生于过分亲近。因此,神话结构的更真实图示乃以我已在右下方的附图中描绘的方式改变了这图。

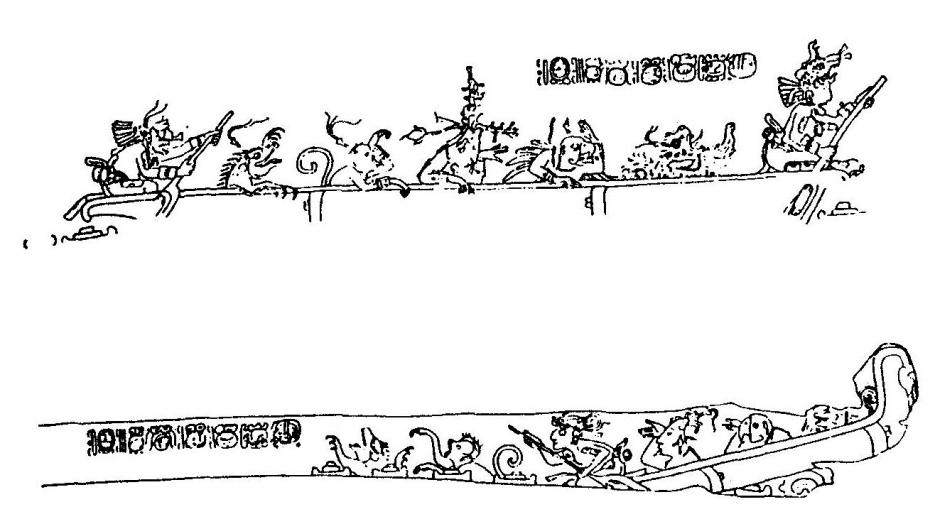

为了不误解那隐晦的或不可靠的方面,可以尝试把以上关于以太阳和月亮作为独木舟操纵者的水上航行的见解应用于解释若干年前在蒂卡尔发现的一个玛雅祭司或显贵的坟中的骨雕景象。关于这个发现的著作的著作者之一这样描述这些景象:“两个神祇划桨,一个在独木舟船首,一个在船尾,乘者为鬣蜥、蜘蛛猴[种名Ateles]、打手势的祭司、半人半鹦鹉、长毛发的动物,暂称‘多毛狗’。同样景象的另一种变型把两个神祇之一和打手势的祭司放置在独木舟的中间,那些动物则一前一后地成对配置。两个神祇视线固定,眼睛出奇的大;操纵独木舟的神祇患斜视,这是太阳神的特征。”(Trik,第12页)实际上,“斜着看的眼睛构成玛雅艺术中……太阳的主要属性之一”(J.E.Thompson:2,第133页)。我还要补充说,处于后部的那个神祇好像最年长,而我们已考察过的那些南美洲神话中的太阳的情形也是如此。最后,这两个人物有所谓“罗马的”鼻子,这是天神伊特扎姆纳(Itzamná)所特有的,这是掉了牙的老人、白昼和黑夜的主人,与月亮和太阳紧密相连,在耶克斯希蓝(Yaxchilan)的高浮雕中出现在它们之间(Krickeberg,第一卷,图版39;亦见Spinden:2)。

图11 乘独木舟旅行。蒂卡尔发现的骨雕

(照片·大学博物馆,费城)

眼下,我撇开这两个景象中桨手位置变化所提出的问题,其他一些神话将给我们机会来讨论它。在我看来更为重要的是这样的事实:蒂卡尔的雕刻似乎把两个方面融合为一个景象,一方面是乘太阳和月亮的独木舟旅行,而M354以猎人蒙马纳基和其姻兄弟旅行的形式为之提供了一个弱化的摹本,另一方面是同一个神话的第二个方面:一切看来好似玛雅的神在其独木舟中装载了那个图库纳人英雄致力于组建的动物群,尽管两处动物是不同的。在北美洲南部地区的神话中,也可看到这两个题材即乘独木舟的题材和动物乘者的题材的结合: