M444 奥吉布瓦人:天体的妻子

以前有一个男人,夫妻俩有两个女儿。两个女儿长大成人后,母亲打发她们去远方。她们出发了,但没有明确目的地,每天在林中空地夜宿。

这里就星辰开展了讨论,两个少女转移到了天上,在天上,天体娶她们为妻。姊姊对年迈丈夫感到不满,于是在她的鼓励下,她们逃离了。在一个富有同情心的老妪的帮助下,她们向地面降落。但是,姊姊过早睁开眼睛,于是她们的悬篮的系绳断了,两个女人跌在一个猛禽巢里,在一棵树的顶梢。许多动物在树下经过,没有一个可怜她们。最后出现了屈狸(Gulo luscus),她们许诺嫁给它。它帮助她们下树。姊姊派它到树上寻找她故意忘在那里的头发饰带,她们趁机逃跑。这屈狸又抓住了她们,让她们蒙受各种凌辱。妹妹成功地杀了屈狸,又使备受虐待的姊姊复活。

两个女英雄来到一个湖泊,一只潜鸟在湖中游泳(Colymbus,上引书第2页:Podiceps auritus)。她们叫它名字,但它拒绝作答,因为它正模拟成为另一种人物:“珍珠饰者”。为了让两个女人相信,它偷偷地取下耳垂上的珍珠,装作像唾出它们似的;因为超自然的人物(它篡夺其身份)具有把珍珠作为唾液分泌的本领。这两个女人热情地登上它的独木舟。这潜鸟让她们划桨,自己坐在中间。三个人逐次发现岸上一头熊、一头驯鹿和一头麋。每次这潜鸟都声称,这是它相熟的动物,但当它应这两个女人的要求叫它们时,那些动物就跑掉了。它解释说:“每当我与女人在一起时,它们总是这样烦躁不安。”它狩猎这麋,杀了它,这两个女人陶醉于得到麋肉。在到达潜鸟的村子之前,还发生了许多别的趣事。

在林子里,两个女人发现,与丈夫的炫耀相反,它的姊妹很丑,佩戴狗粪做的而不是珍珠做的耳饰。她们不顾禁令在黑夜外出,发现村子里的美女云集在真正的“珍珠饰者”周围。那骗子也在那里,但人人都耻笑它,撩拨它,蔑视它。

这两个女人目睹此情此景,厌恶至极。她们回到“珍珠饰者”的房舍,在婚床上她们的位置上放上两根充满蚂蚁的圆木。当潜鸟拥抱它们时,蚂蚁狠狠蜇它。它起身出去寻找两个女人,发现她们与其哥哥“珍珠饰者”在睡觉。它把一块炽热石头扔进哥哥张开的口中,把它杀死。

当人们对潜鸟说,它的哥哥已死时,它假装悲痛欲绝,令人觉得好像被刺伤。可是,它只是破伤了充满血的驯鹿肠子,把它们挂在腰间。它为自己的罪行而自得,遂游泳逃遁。人们追猎它,叫巨大的蚂蟥去把水汲干。潜鸟用缚在脚上的锐利石头杀它们。水吞没了这些被杀伤的动物,淹没了所有的人。(Jones:2,第2篇,第151~167页)

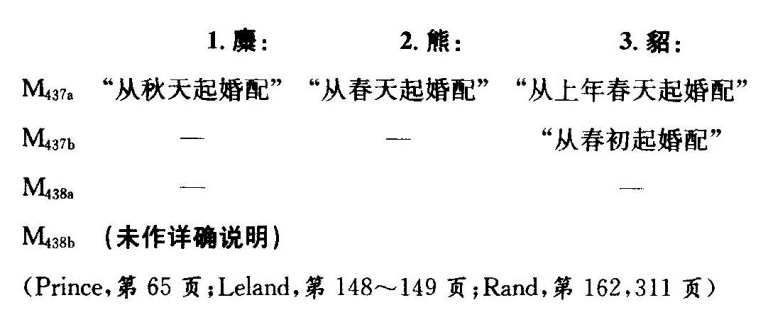

这个神话引起我们作多方思考。我已证明,包含太阳和月亮争论的插段的各个版本反转了两个天体乘独木舟旅行这个题材,而后者表征了南美洲的那些同系神话。本版本未包含太阳和月亮的争论,它重构了乘独木舟旅行,让天体的妻子处于在别处由她们丈夫占据的位置——在前面和后面,因为她们划桨,而潜鸟坐在中间。这个交换还伴随着另一个交换:独木舟在一些欺诈的动物面前溜过(当人们叫它们时,它们逃跑),这些动物待在岸上,而不是像北美洲神话里那样本身是独木舟的乘者,那些神话更直接地说明旅行的题材(M408—M409)。其次,人们在其面前溜过的这些动物重现了在东部版本中在树脚下溜过的那些动物。M444未忽视它们,但对其他动物更感兴趣:

这里是否正确地遵照每个动物种的发淫期,无关宏旨。每种动物都借口已婚而逃避两个女人的要求,并且随着每次尝试,婚期都往后拖。因此,如果说麋的婚姻(它最晚近)发生在秋天,那么,结果这两个女人就在这之后即冬初重返地面。所以,欺骗动物的插段取代了箭猪的插段,而被赋予箭猪这种动物的冬季预报者角色提示,这发生在同一时间。黑格(Hagar)(第103页)居功至伟,他弄清楚了,在这些神话中,动物的开溜带有季节的特征;这也是一个机会,我们可以来回顾在一组南美洲神话(M60,M317,M402—M404)中男英雄或女英雄与也充任骗子角色的动物的遭遇所呈现的黄道带特征。

然而,这个季节特征也实现在奥吉布瓦人版本大都以之终结的插段的前沿。如果说其名不同地为“珍珠饰者”或“唾珍珠者”的角色是一只潜鸟(种名Gavia),而炽热石块这个事件解释了它的黑喙(Speck:7,第52页),那么,它那篡夺其身份的尖刻兄弟则是一个喜水的小[3],奥吉布瓦人称之为Cingibis,Shingebiss:冬“鸭”,西北风自认无力冻死它,它是作为其食物的鱼的主人和一种不灭之火的所有者(Schoolcraft:1,第85~86页;2,第113~115页;3,第3卷,第324~326页;Williams,第244~245页)。一个蒂马加米人(Timagami)版本(M444b;Speck:7,第47~53页)根据两个女英雄在冬天和美貌星辰睡觉这个事实证明,她们是轻浮的女人。在她们访问了天空,同屈狸一起进行历险之后,“冰破开始”。她们所由重新降落到地面的洞穴相应于昴星团的位置,而在这些纬度上,其中冬天发生在一月末或二月初的夜间,并且它在易洛魁人看来标志着一年的开始(Fenton,第7页)。苏必利尔湖的奥吉布瓦人的一个版本(M444c;Jones:1,第371页)解释了,杀死兄弟的潜鸟如何在沼泽地过冬。冬天的主人想冻死它,饿死它,可是枉费心机,潜鸟占了上风。在一个梅诺米尼人版本(M444d;Skinner-Satterlee,第408~410页)中,它也战胜了冬天。同样是事实的是,在东部阿尔衮琴人的神话中,在奥吉布瓦人的神话中,周季的周期性似乎仅仅被抽取了出来。这一切既在空间轴上又在时间轴上站得住脚。因为,这故事在高和低之间展开,同时又从冬天到春天或者从春天到冬天,视情形而定。

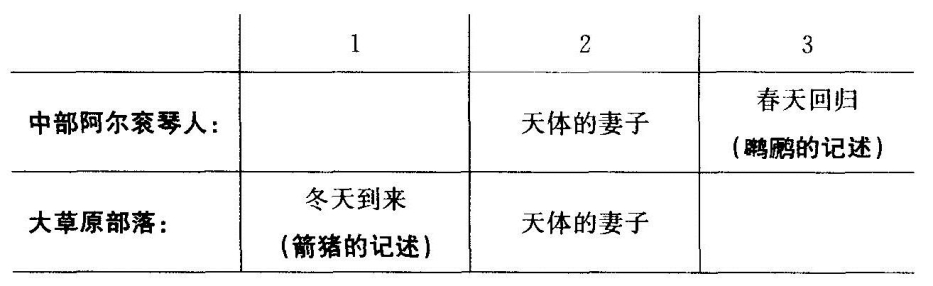

这样一来,我们到了哪一步呢?大湖地区的神话给天体妻子神话添加了一个最后插段——的插段,这插段本身又以春天的回归告终。另一方面,在大草原中,一个初始插段——箭猪的插段——处于天体妻子故事之前,因而这故事便以冬天的到来开始。事实上,结冰和寒冷的主人箭猪乃与破冰和回暖的主人相对立。于是,我们得到两个对称的系列:

这里产生了一个双重问题:有没有某种东西取代奥吉布瓦人系列中的初始序列?有没有某种东西取代大草原系列中的终末序列?事实上,如果不提出另一个问题,这两个问题是无法回答的,因为它们取决于这个问题。它就是:箭猪凭什么成为冬季周期性的象征?

如果箭猪在寒季隐蔽起来,那么,它并不冬眠,它的热循环也不怎么明显。真正的回答要到别处去找: