M524 陶利潘人:消化的起源

从前,人也好,动物也好,都没有肛门,他们从口排出粪便。肛门普伊托(Pu'iito)在他们中间慢慢踱步,朝他们脸上放屁,然后逃掉。恼怒的动物联合起来。他们假装睡着,当普伊托走近他们之中的一个,像惯常一样放屁时,他们就抓住他,抢夺他,把他削成碎块。

每个动物都得到一份,大小不同,视其今日为我们所看到的开口的大小而定。正因为这样,今天存活的所有动物都有一个肛门,而如果没有它,它们本来应当总是用口排泄,受开裂之苦。(K.-G.:1,第77页)

诚然,按照其他一些传统,某些动物仍保留其古代状况;例如,塔卡纳人说,食蚁兽由于这个缘故而专吃小昆虫(Hissink Hahn,第165~176页;参见MC,第125~128,197~198页);巴拉马河的卡里布人认为(Gillin,第203~204页),三趾獭失去肛门以后就一直不得不用土堵塞它,以阻止不停地放屁。另一方面,随时排泄的吼猴是个过于开放的角色。(参见MC,第403,436~437页)

为了给这些被堵塞或被钻孔的人物建立类型学,需要写一整部专著。他们被从上部或从下部,从前面或从后面被堵塞或钻孔,无法摄入液体或烟以外的东西(他们有时不得不满足于让这东西在身体表面流动),他们没有口或没有肛门,因此丧失消化功能。此外,他们还在食物层面上说明了一个与其他系列平行的系列。在性的层面上,这是无阴茎或有长阴茎的、无阴道或有大阴道的人物(这些状况会使他们无法钻孔或过分钻孔,无法被钻透或被过分钻透);或者,从关系的观点来说,这是丧失了眼睛或者失去关节的人物,因此他们无法看东西或者做动作。就第一个系列而言(这里我们只对它感兴趣),显而易见,无法(从上部)摄入或无法(从下部)排泄的人物或者摄入或排泄过多或过快的人物被神话思维用来传达某些基本概念;否则,我们就无法理解这些人物何以在世界上相距遥远的各个地方和各个不同的时代重复出现。奥鲁-盖勒(Aulu-Gelle)[《雅典之夜》(Nuitsattiques),Ⅸ,Ⅳ;参见普林尼(Pline):《自然史》(Hist.nat.),Ⅶ,Ⅸ]写道:“在英得境域内有这样的人存在,他们像鸟一样浑身覆盖毛,以花香为唯一食物,用鼻吸。”我的同事乔治·德韦勒(George Devereux)先生惠告我一段文字,提请我注意。文中,琉善(Lucien)谈到没有肛门,只吃空气中挤出的汁(类似露水)的人,他们不知排泄,与男孩在膝盖折褶中进行交媾。[《历史的真相》(Vera Historia),《洛布经典文库》(LoebClassical Library);《琉善》,第1卷,第277页]

赫克斯利(Hwxley)(第160~173页)揭示了在北方图皮人那里有一种隐含的生理学,它把消化当做烧煮的自然对应物。烧煮在我于别处所称的烧焦世界和腐烂世界之间起着中介作用。消化管的存在也相对于口和肛门的不存在起着同样的作用。在第一种形里,食物只能是烟;在第二种情形里,食物由同一个开孔吸纳和排出,因此混同于粪便。

在消化过程中,机体在以精致形式把食物排除出体外之前先把它暂时留在体内。因此,消化起着一种中介的作用,可比诸烹饪的作用。烹饪打断了从生的状态到腐败的另一个自然过程。从这个意义上可以说,消化提供了文化的一种预先的机体模型。不过,这模型还别具更一般的意义。因为,如果我们浏览一下已阐明的各个重大神话题材,那么,可以明白,它们也可以用这种方式来解释。在星辰丈夫循环中,月亮的人妻在执行天和地之间的中介的功能上遭到失败,她在拔除了阻断这两个世界之间的沟通、使之成为不可能的阻塞物之后,努力渡越隔离它们的边界的时候带着身孕丧生。相对称地,水生的蛙能够长时间固着于其天上丈夫的身体上。它也在执行其中介功能上失败,因为它本身被在上部或下部钻孔:流口水和小便都失禁。因此,两个中介者的失败可以这样解释:前者在充实的同时横渡阻碍,后者在中空的同时附着,这样也就例示了两种就外面或里面而言相矛盾的解决。

这种分类体系的基本特征也可从几乎世界各地都可观察到的各个身体孔口的开放和闭合间的关系看出。委内瑞拉南部的萨纳马人(Sanema)称一支地下侏儒民族为/oneitib/,他们说话和吃东西都非常快,因为他们没有肠子和肛门,一直感到饥饿,吞食生肉,吃年轻女人。这些女人有时隐瞒月经初潮,以便不让人逼婚。因此,在饮食方面开放的人惩罚其他尽管在性方面开放却伪称关闭的人。/oneitib/食女人者常常造访人,激发他们想大吃大喝的饥饿感。因此,这是使人在饮食方面从上面过分开放,而不是罚他们假装在性的方面从下面过分关闭(M525;Wilbert:8,第234页)。

作为结束,我要强调,这开孔理论利用了组合(combinatoire)的种种手段,组合自觉地按照时间和地点反转其运作的方向。加利福尼亚的尤洛克人说,为了让婴孩能较容易地通过阴道,女人睡觉时应当把嘴闭上(Erikson,第284页)。这样,他们就和在普林尼那里(Histoire naturelle,L.Ⅶ)得到证实的欧洲的古老信念相一致:“当分娩致命时,要半开口,而当怀孕流产时则要打喷嚏。”在剖腹产时,相反则应使母亲的口或阴道保持张开(Parker)。不过,阿拉帕霍人抱不同的观点。他们用一根羽毛搔触产妇的喉咙,以便引起恶心或开始呕吐,而这必定加速分娩和胎盘排出(Hilger:2,第16,17,19页)。像在其他各个领域里一样,唯有问题的形式而非内容是不变的。

梅诺米尼人的信念引起适时地向食谱理论过渡。因为,这些印第安人禁止给孕妇吃煎的或烘的食物,担心因此胎盘会黏附在母体上,引起母亲死亡(Hilger:1,第163页)。不管怎样,把我们从天体争论神话带回到盗鸟巢者神话(以及更特殊地从M428回到M10,本书第295页)的那个主要转换是根据一种隐含的烹饪学说进行的,这学说把M10的英雄应当默不作声地咀嚼的烘过头的肉与M428的女英雄相反应当大声咬嚼的煮熟内脏相关联而又相对立起来。

事实上,M10所本的热依印第安人只知道用火炉进行煨炖。在不运用这种他们奉为唯一高级的技术时,他们就把肉直接露置于火。因此,他们的烹饪食谱的总目并不截然区分烘的食物和烤的食物。就像大多数所谓原始的民族一样,他们也认为,烘的技术只是烤的技术的一个简单模式,两者的区别仅仅在于肉和火的接近程度。所以,我把烘作为一种特殊技术暂且撇开不论,这里局限于考察烤和煮这个相干对立。[3]

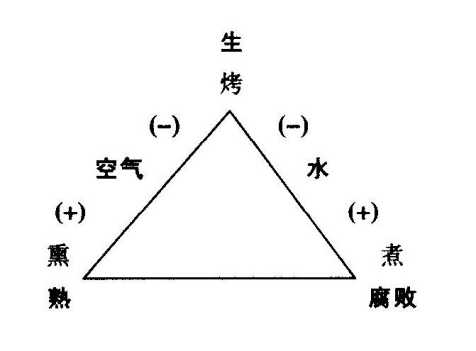

无疑,这个对立本身处在一个更浩大的体系之中,而《神话学》第一卷整个地就致力于考察这个体系。食物实际上以三种主要状态提供给人:食物可以是生的、熟的或腐败的。相对于烹饪而言,生的状态构成不明显的极,而另两者则构成明显的极,但两者沿着相反的方向:熟食是对生食的文化转换,腐败食物是对生食的自然转换。因此,在主要三角形的背后深处,可以察知精制的(élaboré)/未精制的(non élaboré)为一方,文化/自然为另一方,两方之间的一种双重对立。

这些范畴就其本身来看等于是空洞的形式,它们对某个社会的烹饪什么也没有告诉我们,只有种族志的考察才能详确说明每个社会对“生”、“熟”、“腐败”的理解,而且没有任何理由可以认为,这对于所有社会来说都是一回事。近来意大利式餐馆勃兴,它们提供的生味食品比法国传统烹饪提供的更“生”:只是洗切一番,没有像我们惯常那样放在油盐醋调料中浸渍,只有小红萝卜可能是例外,但意味深长的是,给它们放上大量白脱油和盐。盟军于1944年登陆后发生的事件表明,美军对腐败这个范畴的理解比我们宽泛,因为诺曼底干酪储藏所散发出来的气味——他们说是尸体的气味——有时引致他们毁灭它们。

因此,生、熟和腐败的三角形界定了一个语义场,但是从外面去界定。对于一切烹饪来说,都根本不存在单纯的熟,而必定是采取某种方式的熟。纯粹状态的生也不复存在:只有某些食物可以这样食用,并且还是有条件的,即预先要对它们洗涤去皮、切割,此外还总是要加调味品。最后,甚至针对腐败的最考究烹饪也接纳按照某些自然的或受控的方式的腐败。

在《生食和熟食》中我故意忽视这些细微的方面。当时我的任务在于根据南美洲的例子从最一般的方面界定烹饪三角形,表明这三角形如何能在一切文化中都用来作为形式的架构,以表达其他属于宇宙和社会学性质的对立。在《从蜂蜜到烟灰》中,我通过分析这三角形的内部性质而从内部界定了它,进而提出从外部探讨它,审查它的周围。这时,我始终坚持形式的观点,试图以此去界定生、熟和腐败,不过对它们已不再仅仅从它们本身或从与它们相类似的对立体系的角度去看待,而且也从周围相关食物:更生食即蜂蜜和更熟食即烟草的方面去看待。尽管熟的某些模态即烤和煮已在我们的探究行程中出现过(MC,第343页注26),但我故意不予讨论。

现在我必须进行这种讨论,因为这第三卷里考察的神话并不满足于把生、熟和腐败的对立起来,而且还要明确地把烤和煮加以对比,它们对于无数文化来说都代表熟的基本模式。而且,有一段12世纪法语文字,其中也可看到这些模式,它们出现在其他一些同样真实的对立之中。这段文字值得作为本讨论的开头录引下来。这段文字以使每个名词的含义变得更为致密的结实形式设置了也许是对烹饪语言作结构分析的程序:“其他人对配制肉的餐挖空心思做了很多研究,结果却发明了无数种样式的煮、煎和调味;他们想按照健壮女人的习惯做得时而软,时而硬,时而冷,时而热,时而煮,时而烤,时而放胡椒,时而放蒜,时而加肉桂(cynymome),时而加盐,进行调味。”[于格·德·圣维克多(Huques de Saint-Victor):《论新制度》(De Institutione novitiarum),载Franklin,第157页]这段文字建立了食物和佐料之间的重要对立;它还区分了食物配制所可能采取的两种极端形式:煮的形式和煎的形式,而它们本身又可以有多种成对分类的模态:软和硬、冷和热、煮和烤。最后,它还把佐料划分成形成鲜明对比的两对:胡椒和大蒜为一方,肉桂和盐为另一方,为此把一根轴上的胡椒[一个世纪以后,人们总是称之为“辛辣调料”(aigrun),如大蒜、洋葱、葱韭,等等;参见Améro,第2卷,第92页]和另一根轴上的甜味调料和盐对立起来。

这样,烤和煮的对立究竟是怎么回事呢?烤制的食物直接承受大的作用,和火处于不经过中介的结合的关系,而煮的食物产生于一个双重中介的过程:通过食物浸入的水和通过盛放水和食物的容器。

因此,可以从双重考虑而把烤放在自然的方面,把煮放在文化的方面。实际上,这是因为煮要求使用作为文化客体的容器;从象征上说,还因为文化在人和世界之间起中介作用,同时沸腾的烧煮也通过水在人吸纳的食物和自然界的这另一个元素火之间起中介作用。

构想这个对立的最简单方式是假定,这种朴素的技术在另一种技术之前出现:“古希腊人通过亚里士多德的口说,在古代,人烤制一切食物。”由此可知,人们可能煮已预先烤过的肉,但不会烤已煮过的肉,因为这违背历史的方向[《问题》(Problémes),Ⅲ,43;转引自Reinach,第5卷,第63页]。如果这个结论堪称公认,那么,其前提可以在极其不同的各民族那里找到。新喀里多尼亚的印第安人在法国人来到之前就已知道使用陶器(这与我在《弓》的最初几期上发表的短文中抄录的一则有误的引文所指出的情况相反,前引的一期,第21页),他们倾向于强调,从前“人们只知炙烤,只知今天土著所说的‘烧焦’……烧锅的使用和煮块茎的食用被骄傲地视……为……文明的一种证据”(Barrau,第57~58页)。奥马哈印第安人在其起源神话(M526;Fletcher-La Flesche,第70~71页)中讲述,人首先发明了火,他们吃烤肉;但他们讨厌起这种常规,寻思如何能以另一种方式配制肉。因此,他们发明了陶器,在陶锅里放进水,在水里放进肉,再整个地放到火上。这样,他们学会了吃煮肉。米克马克人也正是援用原始习俗来证明他们嗜食烤肉是合理的(Wallis:2,第404页)。

上举各个例子隐含一个对立,它把烤放在自然的方面,把煮放在文化的方面。这个对立又恢复了另一个存在于未精制的食物和精制的食物之间的对立。然而,毋庸讳言,这后一个对立可以取各种不同的值,因为所有社会都不会以相同方式界定它们对“煮”和“烤”的理解。

我在前面长时间研讨的大草原印第安人就是充分说明这些歧异的适例。有些部落烧煮时间很长,有些很短。或者,他们主张采取长短相差很大的烧煮时,视肉被烤还是煮而定。例如比起煮肉来阿西尼本人更喜欢烤肉,但无论用哪种食谱,他们都喜欢甫熟即止(Denig,第581~582页)。他们的邻族黑足人将烤肉长时间烧烤,但把肉放进沸水中煮时却只允许一会儿,满足于肉泛白即可,就像我们的厨师所说,只要肉失去外表颜色即可(Grinnell:3,第205页)。这两种烹饪风格与主张长时间烧煮的堪萨人和奥萨格人(Osage)的风格(Hunter,第348页)适成对比,也与阿拉斯加的印加利克人(Ingalik)适成对比:这些渔夫食用的鱼要么生,要么熟透,以及要么干,要么腐败,但绝不可是半熟的,这被认为是糟糕的烹饪(Osgood,第165页)。

最后,我转向研讨南美洲。按照阿芒蒂阿(Armentia)的说法(第11页),卡维纳人吃煮过头的食物。他们把食物放在火上,从夜里六时一直烧到早晨二时,再把它们放置到太阳升起后才食用。无疑,荷属圭亚那的殖民者从印第安人那里取来“多香果锅”的食谱。每天把上一顿的剩餐倒进锅里,再加上一点新鲜调味汁。这种配制越陈越好。有人引证过一个堪称家庭宝库的锅,它有如炖肉豆的砂锅,它已经连续用了整整30年,从未洗过(Schomburgk,第1卷,第96页)。

因此,我要谨慎地断言,所有社会都必定把煮归类于精制,把烤归类于另一边。更确切地说,首先,这对立似乎到处都是相关的,而不管经验内容如何不同;其次,这种表述对立的方式比另一种方式更常用。实际上,对于许多社会来说,这种由观察得到的结论证实了一种双重亲合性:烤与生即未精制的亲合性,以及煮(它是精制的两种模式之一)与腐败的亲合性。

烤与生的亲合性起因于烤每每允许不完全的烧,而这在我们这里甚至构成所追求的效果。这导致每次都产生这样的结果:烤或者是对不同部分予以不同程度的烧,或者是对外面和里面予以不同程度的烧。温达特人的一个神话(M527;Woodman,第8页)强调了烤的这种佯谬性:“造物主让火喷发出来,命令最早的人把一块肉放在一根棒上,向它喷放火,烤它。但是,人掉以轻心,任凭肉在火上烤,直到肉一面烤焦,同时另一面仍是生的。”在墨西哥的波孔奇人看来,烤代表生和烧焦之间的一种折中。在全世界大火之后(M528;Meyers,第10页),躲过火的东西变成白的,烧焦的东西变成黑的,只在浅表被烧的东西变成红的。玉米籽粒和扁豆的各种不同颜色就这样解释。英属圭亚那的韦韦人巫士必须戒绝烘或煎的肉,这种配制方法在印第安人那里不合习惯,他们主要煮或熏肉,而且不可与红颜色或血接触(Fock,第132页),而这还提示了烤与生的亲合性。亚里士多德把沸腾的烧煮放在烤之上,因为这种烧煮更适用于去除肉的生性:“烤肉比煮肉来得生,也来得干。”(转引自Reinach,上引书)

在许多欧洲语言中,煮与腐败的亲合性可见诸一些惯用语,例如“pot pourri”(腐败的锅)[法],“ollapodrida”(腐败的锅)[意],意指各种不同的加调味的、与蔬菜放在一起烤的肉;再如在德语中有zu Brei zerkochtes Fleisch,意即“烧煮的腐败肉”。一些美洲语言也表达了这种亲合性,而且意味深长的是,正是在曼丹人的邻族苏人那里,我们证实他们嗜食变质的肉,以致到了宁可吃在水中已浸泡很长时间的死动物的肉,也不吃新鲜野牛肉。因此,在达科他语中,动词/i-ku-ka/既表达在外部作用下腐解或变质的观念,也表达对一种切成碎块而与其他食物相混合的食物沸煮的观念(Riggs,第196页)。曼丹语动词/na'xerep here/即“煮”似乎意味着一种一直进行到肉与骨分离的烧焦(Kennard,第12页)。

上述各个区分还未穷尽烤和煮的对比的全部丰富性。一者是在里面(一个容器的里面)的烧,而另一者是在外面的烧:前者让人想起凹,后者让人想起凸。煮常常还属于可以称为“内烹饪”(endo-cuisine)的东西,这种烹饪供一个封闭小群体私下享用,就像希达察语以特定意味所表达的那样:同一个词/midá ksi/同时标示村子周围的木栅、罐和锅,“因为它们总起来构成一个孕妇”(W.Matthew,第126页)。相反,烤属于“外烹饪”(exo-cuisine):人们把它奉给外人享用。在古代法国,砂锅煨母鸡供家人晚餐食用,而烤肉用于宴席,标志宴饮达到最高潮。烤肉必须在一开始上的煮肉和香草之后上,并伴以瓜、橙子、橄榄和续随子一类“珍稀水果”:“随着撤去头几道菜和煮肉,烤肉端上桌……(但是)上鱼的时间是在这肉近尾声的时候,在烤肉和餐后食品之间”(Franklin,第221~223页)。

在别国社会里也可看到这种对立,尽管它们并不以同样方式表现它。巴西南部的卡因冈人禁止把煮肉供给鳏夫寡妇以及杀敌者(Henry:1,第184页和注⑮)。因此,选择煮食,可能包含紧缩的意思,选择烤食,则可能包含扩张家族或社会纽带的意思。

有时神话、仪式或简单习俗也把烤和煮的对立置于其他层面之上。许多美洲部落把烤与丛林生活和男性联系起来,把煮与村居生活和女性联系起来。亚马逊的雅瓜人煮或熏肉。前一种技术由女人操持,而男人在远征狩猎时熏肉,甚至在村里当妻子不在家时也由男人熏肉(Fezos,第44页)。卡斯顿(Karsten)解释说(2,第115页),吉瓦罗人“在陶罐里煮肉或在火上烤肉。他们在为了狩猎、打鱼或其他工作而去野营地时运用第二种技术,而且也只有这种技术男人能像模像样地运用。在村居时煮食物的工作专由女人操持,因为男人除了煎烟草和其他魔幻植物之外对煮一窍不通”。戈德曼(Goldman)(第79页)把“热带森林的习惯体制:女人管煮,男人管炉火上烧或烘”归诸库贝奥人。[4]墨菲和奎因(Quain)(第30页)说,在特鲁梅人(Trumaï)村子里,“男人只承担烤的活儿,尽管女人有时也帮助他们。不过,几乎所有的食物都是煮的,因此,烹饪的劳务主要由女人承担”。

在北半球的西北部,印加利克人按照食物因其性质而被派定煮还是烤来对它们作区分:“前一种方法适用于在家里配制的食物,第二种方法则适用于游荡的野营生活时的食物配制,只有某些种类的鱼是例外。”(Osgood,第276~277页)然而,他们的东邻塔纳纳人(Tannana)几乎全食煮的食物,却把烹饪工作交男人料理。这种不合习惯的生活方式似乎也为北方的其他阿塔帕斯干人:阿特纳人(Ahtena)、塔奈纳人(Tanaina)和某些库钦人(Kutchin)所采纳,尽管一些在习俗、语言和文化上相近的群体:昌达拉—库钦人(Chandalar-Kutchin)和卢舍克斯人(Loucheux)把烹饪工作交给女人管(McKennan,第41~46页)。不过,在哥伦比亚河的萨哈普廷人那里,只有男人干烹饪的活(Garth,第52页)。

我在前面已指出,操苏语的阿西尼本人在烹饪实践中把烤和煮的流行内涵反转了过来。更令人惊讶的是,可以在他们那里遇到一些态度,与我刚才引证阿塔帕斯干人相近:“当男人参战时……他们食用煮的食物。女人从来不利用这种技术;在她们看来,正常的方法是把肉放在一根倾斜地置于火炉上面的棒上烤……当时已制造和使用陶土容器……但只有男人运用它们。”(Lowie:2,第12页)一组梅诺米尼人神话(M475c—M475f)也采取这种体制:与实际的实践相反,女人烤肉,男人煮肉;不过这里的女人是食人女魔。把煮归诸男人,烤归诸女人,似乎也是东欧某些国家的特征;我还将回到它们上面来。

这些脱离常规的体制的存在提出了一个问题。它让人相信,食谱的语义场包含着比我在本讨论开始时所指出的更多的向度。无疑,表现出采取这些反转的民族诉诸其他一些对立轴。作为假说,我可以提出几根。例如,煮提供了一种完整保存肉及其汁液的方法,而烤带来破坏或损失。因此,一者引起节约,另一者造成浪费;后者是贵族的,前者是平民的。在那些强调个人或阶级间地位差别的社会里,这个方面突现在前沿。在古代毛利人(Maori)那里,一个贵族可能亲自烤制食物,但是他避免与烹饪用具和炉子有任何接触,把它们丢给奴仆和出身低贱的女人。而且,把一个人比做一只“冒烟的炉子”,构成一种莫大的侮辱。对一个出身高贵的女人,令她的心身品质受到伤害的,莫过于蒸汽,而且,对于野生状态的自然界万物也是如此:在人养成把煮的食物带进森林的习惯之后,鸟就在那里绝迹。当白人把锅和罐引入新西兰时,土著把它们当作肮脏的器具,视同他们火炉中的灼热石块(Prtz-Joansen,第46,89,208~211页)。这些态度以令人瞩目的方式反转了我在新喀里多尼亚的加拿克人(Canaque)那里所看到的态度。

在欧洲社会里也可观察到同类情况,在那里,对于烤和煮的态度也是随着时间在演变。《百科全书》(Encyclopédie)的著作者的民主精神也反映在他们对煮的辩护上:“……人类最富汁液也最滋补的食物之一……可以说,煮食之于其他菜,一如面包之于其他食品。”(词条“煮”)其论据半个世纪以后,被名噪一时的布里亚—萨瓦兰(Brillat-Savarin)[《味觉生理学》(physiologie au goût),Ⅵ,§ 2]提出反驳:“教授们为坚持原则绝不吃煮的食物,因为他们在讲堂上宣讲这样的无可辩驳的真理:煮的食物是少汁液的肉……这个真理开始不胫而走,煮食在正经的餐席上杳无踪影;取而代之的是烤肉片、比目鱼或糟鱼。”因此,如果说捷克人让男人煮食物,那么,这也许是因为他们的传统社会比近邻斯洛伐克人和波兰人更民主。也可以本此精神来解释如皮加尼奥尔(Piganiol)先生新近所描绘的希腊人、罗马人与希伯来人对于烤和煮所持的适成对比的态度。

此外,这对立还有另一种表现。煮食被精制时不泄漏物质,并放在一个封闭良好的封装物中(本书第477页);因此,适合于来象征宇宙总体。圭亚那的阿拉瓦克人要求把猎杀的动物的肉放在文火上煮,肉放在一个无盖的锅里,而这锅要一刻不停地被细心照看;因为,如果其中的液体溢出的话,同种的动物就会全部逃得远远的,再也不可能捕猎到了(Roth:1,第295页)。在新大陆的另一个极端处,在北美洲的大湖地区,福克斯人在烹饪典礼食物时遵守同样的规则:“如果液体溢出,那么一切精华皆随之逃逸。”在锅中不得再放进任何东西;在食用时,不得掉下或丢弃哪怕一粒碎屑(Michelson:5,第249,261页)。

煮是生,烤是死。全世界的民间故事提供了无数关于不朽的烧锅的例子;但关于不朽烧棒的例子一个也没有。加拿大的克里人的一个仪式充分说明了赋予煮食的这种宇宙总体特征。按照这些印第安人的看法,造物主命令人煮一年中最初收成的浆果,并首先把果盘奉献给太阳,祈求它让浆果成熟;然后奉献给雷雨,让天下雨;最后奉献给地,以便它承载果实(Mandelbaum,第285页)。奥吉布瓦人也认为,煮能恢复世界的秩序;因为,如果说他们惯常在把松鼠尸体剖开放在火焰上烘,那么,当他们求雨时就煮它们(Speck:7,第80页)。在这种情形里,烤和煮担负不同的功能,它们的结合可能带上烹饪世界的形式,作为宇宙的缩微形象。无疑,奇妙威尔士食谱也应这样解释。这食谱为一只烤鹅,里面充入一个煮的牛舌头,首先在这牛舌面上撒满切碎的食物,然后再外加生面团,这样再煮上含圣诞节的整整那个礼拜(Owen,第34页)。

这样,我们追溯到了如迪梅齐尔(Dumézil)(第60页)先生所复现的印欧语系的遥远过去的象征:“属于米特拉(Mitra)的,是自我毁损的东西、用蒸汽烧煮的东西、合宜的祭品、牛奶……而属于瓦鲁纳(Varuna)的,是用斧砍下的东西、放在火上烤的东西、醉人的苏麻液。”不用大惊小怪,但意味深长的是,在整个19世纪里,在一些温和的烹饪哲学家身上仍可看到完整无损地抱有这种始终用煮和烤的对立来象征知识的美感、安详和暴躁、适度和无度间的对比的意识:“人成长为烹饪师,但人生来就是烘烤师”(Brillat-Savarin,上引书,箴言15);“烤既是无,又是广阔无垠”。[居西侯爵(marquis de Cussy):《烹饪艺术》(l'Art culinaire),载Améro,第1卷,第367页]

因此,在由生、熟和腐败这三个范畴构成的基本三角形的内部,我记入了两个项:烤和煮,而一般说来,烤的位置接近生,煮的位置接近腐败。现在还缺第三个项,它从具体模态上说明最接近于抽象的熟范畴的烹饪形式。这个模态在我看来就是熏。像烤一样,熏也包括不经过中介(无容器也无水)的运作,但又与烤不同,且这次却像沸煮一样,是缓慢的,因此是深刻而又规则的烹饪的一种形式。

像在烤的技术的情形里一样,在熏的技术里,在火和肉之间也没有介入任何东西,除了空气而外。不过,这两种技术之间的差异在于,在一种情形里,介入的空气层被减至最小限度,而在另一种情形里,空气层增加到最大限度。为了熏猎物,偏爱这种烹饪技术的南美洲印第安人制作了一个高约1.50米的木架,上面放置肉。他们在木架下设置很小的火,耐心照看熏肉,历时48小时以上。因此,就同一个不变特征即介入空气的存在而言,可以注意到两个不同的特征,它们表现于两个对立:接近/远离,以及快/慢。第三个不同特征在于,在烤的情形里没有用器具(一根随便什么棒头就可充作烤棒),而熏肉架是人造的建筑物,因此是文化器物。[5]

就这后一方面而言,熏无疑与沸煮为伍,后者也需要文化的媒体:容器。但在这两种类型器具之间还出现一个根本的区别,或者更确切地说,这差别乃由文化造成,以便肯定这对立,而否则的话,这对立就仍然太弱,且有变得空洞无谓之虞。锅和罐是需要细心操作和保管的用具,用后要洗涤整理,以便它们经久耐用。熏肉架则必须用后立即毁掉,否则动物会来报复,反过来熏猎人。至少圭亚那的印第安人就相信这样(Roth:1,第294页)。我们发现,他们抱有一个与那另一个显然相对称的信念:沸煮时照看不当,让水溢出,就会招致相反的惩罚,即猎物逃掉,猎人再也抓不到它,而不是遭到猎物攻击。最后,显而易见,就像我们已指出过的那样,煮就水的存在与否而言既与熏也与烤相对立。

不过,现在我再回过来研讨一下在圭亚那就熏和煮出现的一个对立即不经久的器具和耐用器具间的对立。实际上,这个对立使我们得以解决我们体系的一个困难,而无疑读者已看出这个困难。我开始时就表征性地把烤和煮的对立表达为自然和文化的对立。然而,很快我又提出认识煮和腐败的亲合性;当时我把后者界定为按自然途径对熟食的精制。这岂不是一个矛盾:一种文化技术导致一个自然结果?换句话说,如果土著的问题在于探讨对腐败物(这在自然状态下构成生食必定会自发地呈现的形象)的沸煮烹饪,那么,陶器(因而以及文化)的发明带有怎样的哲学含义呢?

熏的问题如同圭亚那印第安人提出的那样,乃恢复了一个同类型的佯谬。实际上,一方面,熏是一切烹饪模式中最接近抽象熟范畴的一种;此外,因为生和熟的对立看来与自然和文化的对立同系,所以,它代表着最文化的烹饪模式,同时也代表着土著实际生活中最重要的烹饪模式。但在另一方面,它的文化工具即熏肉架应当毫不拖延地毁灭。可以看出,这与沸煮烹饪有着一个令人瞩目的相似之处,后一烹饪的文化工具即容器被保留下来,同时它本身则被同化为一种自发腐败过程。至少在语汇中,煮常常等于腐败,而烹饪确切说来正是为了起防止和延迟这种状态的作用。

可以提出哪些理由来考虑这个相似之点呢?在所谓原始的社会中,用水的烧煮和熏的共同点是:一者就其工具而言,另一者就其产物而言,两者都要求持久。用水的烧煮靠陶土容器运作(或者在不知道陶器的民族那里是木质的,但他们通过投入灼热石块来煮水);在一切场合,这些容器都代代相传地得到保管、养护和照料,它们属于最耐久的文化器物。至于熏,它制成的食物能长久地抵抗腐蚀,超过用任何别的方法配制的热食。因此,事情总的来说让人觉得,一种文化作品的长期享用时而在仪式层面上,时而在神话层面上引起在自然上作对应的让步:当产物是耐久的时,工具就必定是不稳定的,反之亦然。

然而,我们已看到同样地但沿不同方向表征熏和煮的这种模棱两可也正是我们已看到与人关于烤所抱有的最常见概念相联结的那种模棱两可。烤一方面是烤焦,另方面是烧熟,或者在外面烘而朝里面流血,从而体现了生和熟、自然和文化的模棱两可,而为了表达这种一贯的结构,熏和煮应当以其方式说明这种模棱两可。但是,给它们强加的这个理由并不纯粹是形式上的:这体系借此证明,烹饪技艺并不完全地处于文化的方面。烹饪响应肉体的需求,同时它的一切模式皆由人在各处置入宇宙之中的特定礼仪所决定,因此,它处于自然和文化之间。这样,烹饪倒是保证了自然和文化的必要接合。烹饪属于这两个领域,并在其一切表现中都反映出这种二元性。

然而,这种模棱两可不可能始终在同一个层面上。烤的模棱两可是内在的,熏和煮的则是外在的:这种模棱两可并不是与事物本身相联系,而是与人们谈论或对待它们的方式相联系。因为,这里还要加上一个区别:语言常常赋予煮食的作为自然东西这个特征乃属于隐喻,即煮不是腐败,只是与之相像。相反,熏之变形为自然的东西并不是熏肉架之不存在所使然,而是起因于对这熏肉架的故意毁坏。所以,这变形属于换喻,因为它在于使结果似乎不需要原因,从而能够履行这两种功能。即使当这结构发生变化或者变得丰富起来以便克服一种不平衡时,也绝不以在另一个层面上显出一种新的不平衡为代价。我要重申,这结构乃以一种不可避免的不对称性获得其产生神话的能力,而这无非是一种修正或掩盖这种构成上的不对称性的努力。

现在回到烹饪三角形上来。在这个三角形的内部,我又绘出另一个三角形,它与食谱、至少最简单的食谱相关,因为我局限于保留三种类型配制:烤、煮和熏。就火和食物之间介入的元素的性质而言,熏和煮是相对立的,一者为空气,另一者为水。就留给空气元素的地位大还是小而言,熏和烤相对立;就水存在与否而言,烤和煮相对立。自然和文化间的边界(可以随意把它划成与空气轴或水轴平行)就工具而言把烤和熏置于自然的一边,把煮置于文化的一边;或者就产物而言,把熏置于文化的一边,把烤和煮置于自然的一边(图42)。

图42 烹饪三角形

这里绝没有要我们去天真地认为,一切食谱体系都以同样资格和同样方式服从这个模型。我只是以这个模型作为一个例子,因为它反映了我们自己的体系(对这体系作完备的分析,还需要一些补充的向度)的一个方面,而且我相信也反映了许多其他体系的一个方面。不过,显而易见,这图式仅仅说明了许多转换中的一种。这许多转换构成一个无限复杂的总体,无疑,倘若没有关于种族学家尚未注意的世界各民族的烹饪实践的充分资讯,我们就连这总体的片段也无从把握。

为了考察我在前面已提到过的(第474,478页)某些大草原部落的脱离常规的体系,我首先指出,这些种族群不知道或者不屑于熏(图43),而是把肉切成薄片后露置,让它们风干。我自己在巴西也常常运用这种技术,在那里,这肉叫做caren de vento(风肉)。这样配制的肉很好吃,但腐败起来要比预先盐渍过的或熏过的肉快得多。黑足人、切延内人和奥格拉拉·达科他人并不满足于此。在制成又硬又干的肉片之后,他们把它们直接放在还在燃烧的余烬上,先放一面,再翻另一面。然后,他们像用连枷般地敲打它们,使它们缩成一块一块的,其中还掺和了野牛的已融化的脂肪或骨髓;他们在如此配制时,把它们放进皮袋里,同时小心地不让袋内留有空气。妇女们把袋缝合好后,马上跳上去踩,使之质地均匀。当每个袋及其内装物都成为一个紧密的块体之后,他们就把它们重新放到太阳下,直到晒得干透为止(Grinnell:3,第206页;Beckwith:2,第431页,注①;Berthrong,第31页)。

图43 北美洲的干肉和熏肉

(据Driver和Massey,地图53)

这种干肉饼配制技术取代了熏。因此,顺理成章的是它引起了烹饪三角形内与煮和烤相对立的那个极项发生分裂,这项因而代之以一对相关而又对立的项;一方面是干燥,它比烤和煮离熟更远,因为它免却了火,另一方面是干渍(conserve),这以干燥为条件,但又不同于干燥,因它使肉直接与火接触,所以代表一种最高级的烹饪。

黑足人给我们提出了一个问题,因为他们的烹饪制度把煮置于接近于熟的方面,而把烤置于超过熟的方面。然而,我还得对他们作些补充的详确说明。首先,对他们作过考察的最好观察者之一(Grinnell,同上)说,构成干肉饼配制之一个阶段的、对已弄干的肉的烘制是在两个邻接的火炉上进行的。实际上,烧焦的肉使每个炉暂时不能利用,因为放出的呛人的烟会使下一轮配制出来的肉味道变糟。因此,两个火炉轮番使用,以便利用刚使用过的火炉排除有机物质的时间进行燃烧。在这样一种体制中,燃烧的滥用会带来腐蚀性的后果,因此,在其中就可能用烧焦的范畴取代腐败的范畴。尤其是,与现在的发展完全无关的考察已使我们知道,这两个范畴构成一对相关而又对立的项(CC,第235~239,381~386,432~439页),所以这种转换就更其可以设想了。作为伴生的现象,腐败之反转为烧焦引起了煮和烤相对于生和熟两极反转。

然而,更重要的是,黑足人生活在语言和文化的交叉口上,他们在这个位置上使各种不同的影响相互混合或相互碰撞。这些影响的来源包括林地阿尔衮琴人,黑足人在语言上依附于他们;大草原各部落,黑足人与他们有共同的生活方式;西北部的阿塔帕斯干人和高原印第安人,黑足人与他们有商业的交往。这种世界也深深烙印于烹饪制度。像大草原的其他部落一样,黑足人也知道煮肉,为此他们使用临时制成的锅:用生皮补填一个小坑的四壁,他们在其中灌入水,然后投入灼热的石瓶。不过,他们好像仅仅制造石瓶(Grinnell:3,第202页)[6],而这无疑是受了高原文化的影响,他们还从这种文化学到了一种非常复杂的技术,用来使百合科植物(卡马夏属:Camassia quamash)的球根成为可燃的:放在一个土炉中一连烧煮多天,然后晒干,再保存在袋中。

因此,黑足人为煮的烹饪置备了范围非常广大的容器,从生皮一直到石瓶,中间还有软皮的袋、木头的更早为陶土的盆:它们或者是像新剥下来的皮那样不经久的器具,或者是像石瓶那样耐用的器具。煮的烹饪的这种二元性是从技术工具的角度来看的。与之相对应,还有反转的(从排除水的意义上说)烹饪方法的二元性,这次则是从烹饪的产物的角度来看的:实际上,风干的肉是不经久的,但把它转换而成的干肉饼则不是这样。最后,黑足人的四种主要烹饪方法看来可以归结为相关而又对立的成对项。这四种方法为:干肉饼的配制、卡马夏属植物放在炉中烤、煮、肉在沸水中“漂白”以及肉风干。前两种是复杂的,后两种是简单的;第一种和最后一种在大气中进行,第二和第三种在地平面以下一个充满水或无水的坑中进行。作用于植物性食物的冥界的炉跟悬置于半高处的动物肉相对立,就像装在半密封的干皮袋中的干肉饼就动物性食物而言跟在一个敞开的瓶并充满水的新鲜皮中迅速变白的肉相对立。在这个扩张的四元体系之中,两个项代表几乎生的(弄干的或变白的肉),两个项代表超过熟(干肉饼和卡马夏属植物,即保存的动物性和植物性食物)。对于这个体系,我们不必感到奇怪,为了保证它落停在生和熟这两个简单值(它们间接地蕴涵着其他四个值)上,它必须有两个内部支撑点。实际上,我们知道,黑足人故意生吃猎物的内脏:肚子和肝;然而,我已说过,他们要把烤肉烹饪得过熟。

我刚才给出了模型转换的一个例子。这也还有其他一些例子。在一个烤的范畴又二分为烤和烘的烹饪体制中,正是后一个项(它意味着肉和火的距离最小)占据食谱三角形顶端的位置,而这时烤始终处在空气轴上烘和熏之间的半途位置。如果所考虑的烹饪体制区分开用水烧煮和用蒸汽烧煮,那么,也可依类似方式处理:把水和食物隔开的后者被置于煮和熏之间的半途。

为了引入煎的范畴,必须诉诸更复杂的转换。要用一个四面形取代食谱三角形,这四面形提供了第三根轴:油的轴,附加于空气和水的轴之上。烘处于顶点,但在连接熏和煎两个面的交线上,应当把火炉上的烤(添加油脂物质)放在中间位置,它与用棒的烤(无此添加物)相对立。同样,在连接煎和煮两个面的交线上,放置上炖(在水和油脂物质中),它与用蒸汽的烧煮(无油脂物质,与水保持距离)相对立,如同用火炉烤(有油脂物质,但无水)。煎这根轴在美洲很少出现。[7]不过,在一个梅诺米尼人神话(M476b;Bloomfield:3,第434~435页)中却可观察到,在那里,女英雄让滚动的头去洗用沸油取代水的蒸汽浴,由此摆脱了这头。这个插段反转了福克斯人神话(M476)的插段,在那里,女英雄给同一个食人魔舔生油,由此延缓了它的追逐。

需要的话,还可以进一步丰富这模型。为此,每当动物性食物和植物性食物要求以相互排斥的方式进行配制时,就把这两种食物对立起来,同时在植物性食物范畴中又区分开谷类植物和豆科植物:对前者,可能满足于烘制,与此不同,后者的烹饪离不开水或油脂物质,或者离不开兼有这两者;除非将谷类发酵,否则,运作期间就需要水,但不要火(参见Anderson-Cutler,Aschmann,Braidwood)。最后,佐料在这个体制中也占据一定地位,这取决于每种类型食物所允许或排斥的组合的种类,还取决于每种文化在这两种范畴之间建立的对比的性质。实际上,令人瞩目的是,美洲社会大都从腐败食物中看到前文化食物的原型,以多香果(他们的主要佐料)作为分离自然和文化的媒体。另一方面,一个非洲社会:多贡人(Dogon)社会把这种前文化食物说成是以芝麻汁调味的砂(Dieterlen-Calame-Griaule),即佐料和非食物的组合。

通过给模型添加上其他一些向度,就可把各个历时的方面,诸如餐的次序、端出和姿势。整合起来就此而言,最给我们以启示的,莫过于埃尔门多夫—克罗伯(Elmendorf-Kroeber)(第139~140,146页)用表格形式对美国西海岸两个种族群体特瓦纳人(Twana)和尤罗克人的用餐规程作了概略的比较。从表中我们可以察明一整列对比:不规则的或规则的餐;菜碟接连上或者同时上;某些类型食物的端上或不端上的不相容性;一个部落中的暴食比赛取代另一个部落中的财富比赛,等等。无疑,这样一些对比应当可以叠加到许多别的对比之上,而后一些对比的性质不是食物的,而是社会学的、经济的、审美的或宗教的:男人和女人、家庭和社会、村落和丛林、节俭和奢侈、贵族和平民、宗教和世俗……这样,我们可以指望,对于每一种特定情形,都能发现,一个社会的烹饪如何成为一种语言,而这社会无意识地用它表述自己的结构,但只要没有进一步的知识,这社会就不会通过它暴露其种种矛盾。

[1]无疑,法语不是唯一具有意谓欺诈或愚弄的“放在里面”这种类型说法的语言。如果我们敢于推广这聚合体,那么就可以说,M503的两个也面临水的英雄在自己成功地停留在外面的同时(但这次是本来意义上)把水妖“放在里面”:食人魔的腹就像水一样,而他们在冒被吞吃的危险之前差点死在那里。

[2]马塞尔·杜尚(1887—1968),法国画家,达达派代表人物,以“现成取材”进行创作。

[3]关于下述见解的初次概述发表于题为《烹饪三角形》(Le Triangle culinaire)的文章中,文载《弓》(L'Arc)1965年第26期(1967和1968年再发行)。

[4]我依字面译述,但英语名字bake(焙)和broil(炙)似乎不怎么适用于“热带森林的习惯体制”,后者确切地说乃建基于烤和熏。

[5]不过,在这种情形里,作推广将失之轻率,因为俄勒冈的印第安人刻意把棒弄尖,再用作烤棒。在他们那里,这种棒跟借助灼热石块进行烧煮的容器相对立,这种容器往往就用一块树皮草草凑成。我在下一卷里将回到这一点上来。

[6]至少格林尼尔(Grinnell)肯定了这一点。关于克劳人的这方面证据则主要来自神话(参见Lowie:11)。

[7]然而,在那里,煎在烹饪中还是占有一定地位,尤其在易洛魁人那里(Waugh,第137~138页)以及在西海岸(Elmendorf,第133~134页;Haeberlin-Gunther,第23页)。