M501b 梅诺米尼人:槭糖的起源(2)

造物主马纳布什(Mänäbush)出去打猎,结果空手而返。他的祖母诺科米丝(Mokomis)打发他到更远的地方,到一片槭树林里定居下来。这老妪发明了树皮容器,用它收集像黏稠糖浆一样流动的树液。马纳布什很乐意吃它,但他提出异议说,采集这样容易,人会因此变懒。最好是,他们得不分昼夜地一连多日辛苦烧煮这树液;他们忙于这事,就不会养成坏习惯。

他爬上一棵树的顶梢,用手摇动树,落下雨水,把糖浆稀释成树液。由于这个缘故,人在想吃糖的时候,就必须艰辛劳动。

后来,马纳布什惊异地看到,祖母变成了轻挑女子。他便暗中监视她,当她与一头熊做爱时就惊吓她。造物主把桦树皮弄干,点燃,扎成火把扔向这动物。这熊腰部以下身体烧焦了。它赶紧跑向河流,想把火熄灭。可是,还没有来得及赶到河边,就已死去。马纳布什带回尸体,把一块肉给祖母。她恐惧地拒绝,他便把一块凝血扔向祖母的腹部。他宣称,从此之后,女人每个月都要不适,产生凝血。至于马纳布什,他大吃熊肉,把其余部分扔掉。(Hoffman,第173~175页)

我在下一卷里还要就源自北美洲西北部的神话回到淫荡祖母题材上来,这题材在那些神话中占据着非常重要的地位。这题材在这里之所以特别令人感兴趣,是因为事实上它紧接在槭糖起源之后。实际上,我在《从蜂蜜到烟灰》(第116~119,297~304页)中已借助一些南美洲神话证明了,诱惑性食物蜂蜜和诱奸动物角色之间存在一种联系:自然所行使的统治在食物层面和性层面上的两种化身,在一种情形里从本来意义上理解,在另一种情形里从比喻意义上理解。这里我们又发现了同样的联系,这次是在槭糖和诱奸动物之间。这证实了糖和蜂蜜在语义上同系。火把这个事件在M501b的两个插段之间建起了一种微妙的联系,因为桦树皮两次介入了故事:它先是用于制造容纳像水一样流动的树液的容器,然后用于制造像火一样燃烧的火把。实际上,桦树皮提供了这种双重性质,即在盛水,甚至沸水时,它不会被烧着,而在干燥时,它提供了最佳易燃物(Speck:10,第100~101页)。这神话强调这种树皮的这种矛盾性,由此确认它接连讲述的两个插段并行不悖。

不过,尤其重要的是,M501a和M501b把我们带回到M499,并提供了对后者的新的启示。为了表明这一点,首先应当回想起,这两个关于槭糖起源的梅诺米尼人版本是对称的:一个使人尿成为树液的前件(antécédent),另一个使血(只能从女人流出)成为这同一种树液的后件(conséquent)。从这个意义上说,这两个版本反转了M499,在后者中,一个女人为了去撒尿而停止了制糖;她被自己的盛满糖浆的桶俘获后,就一直象征月亮的阴影,而其他神话把这种阴影解释为由经血造成的污点,这反映了可以说是美洲的通行说法。因此,M499和M501b两者都设想槭糖起源和月经起源之间有密切关系。它们在这方面的唯一差别在于在一种情形里这关系是内在的相似关系,而在另一种情形里是外在的连接关系。

属于一个迥然不同范畴的一点说明支持我的论证。像大草原的印第安人一样,奥吉布瓦人也庆祝一个重大的周年典礼,不过他们把这典礼奉献给雷雨而不是太阳,他们断定,这种礼仪形式比另一种更古老(Skinner:5,第506~508页)。也许是从克里人拿来这种典礼的大草原奥吉布瓦人或本吉人(Bûngi)在秋天以四天的斋戒继以唱歌和痛哭来庆祝这典礼。最后,人们排成圆形传递盛满槭糖浆的树皮杯。参与者们都喝这糖浆。这种场合为什么不用阿拉帕霍人在太阳舞蹈期间分配的“甘水”(它象征经血,而这次得赋予正面的性质,作为生育力的标志)呢?我已强调过这个方面(本书第203页;参见Dorsey:5,第177~178页)。这种奇特情形是可以解释的,只要设想,像各邻近部落那里有时会发生的那样,大草原的仪式也是对一个更古老的北方仪式的反转,并且由于需要在另一个居民区里所没有的天然产物,因而这仪式要使与这产物有关的各神话中处于潜在状态的一种象征显现出来。所以就像天上箭猪是更北面的一种实际动物的形而上学反映一样,“甘水”也是凭借事物的力量而成为一种假想饮料的槭糖浆。

由以上考虑可知,对北美洲糖神话的分析又完全与我在《神话学》第二卷中对南美洲蜂蜜神话作的分析相接合。一处的蜂蜜,另一处的槭糖浆都呈现了与经血的亲合性,这种亲合性与这样的情形相联系:时而让动物分泌物,时而让植物分泌物造成月亮的阴影。然而,酷似南美洲的蜂蜜,槭糖浆也来源于一棵树;热带美洲神话在使蜂蜜所可能接受的负面价值越出界限时,把蜂蜜和经血相重合。

事情还不止于此。按照北美洲神话,由于添加上男性的尿,原始的糖浆向树液的本性倒退。并且,尿,不过是女性的尿,还引起糖浆带上习惯上赋予经血的隐喻功能:代表月亮阴影的功能。这些神话又给这三个项增加了第四个项:香脂冷杉的树脂,它像尿一样苦,像经血一样以月为周期。两种分泌物是动物的,另两种是植物的。此外,M499还引入了树脂和一个女人的秃顶之间的对立关系,因为前者的应用把头发归还给了后者。印第安人不剥女人的头皮;因此可以说,对于这个性别的人来说,秃头相当于被剥了皮的头。不过,我们已经知道,这些神话在保留性别变化的条件下还设想了剥了头皮的男人和不适女人之间的等当关系。由此可见,经血与树脂相对立,同时,如我们已设定的,与槭树液等当,而槭树液本身与树脂相对立。

我还没有结束清点体系的各个接合。实际上,我们由M475c可知,一个断腿的(因此是跛足的)女人与一个不适的女人相对立(本书第338页)。现在,如果注意到,M499中出现断背的(因而驼背的)男人,那么,我们可以推知,这些男人以同样方式与M495b中的受伤而失血的男人相对立,而这男人是对M495a的月亮即第一个不适女人的转换。这样,我从这些神话中引出了一个新的四项组:跛足女人、驼背男人、不适女人、受伤男人,在这个组中的一种对角线关系以极其奇特的方式在更远离中部阿尔衮琴人的纳瓦霍(Navaho)印第安人那里得到证实。他们说,当妻子来月经时,丈夫切不可打她,因为这会损害他的脊梁骨。同样,一个男人如与一个不适女人睡觉,他也有脊梁骨折断的危险(Ladd,第424~425页)。

同样令人瞩目的是,我刚才列举的各个反转形式出现在M499和许多别的神话之中。这个奥吉布瓦人神话不仅把跛足女人转换成驼背男人,把剥了头皮的男人转换成秃顶女人,而且,相对于前面考察过的神话还把英雄的对手“红头”转换成了名叫“红底”的英雄,后者的对手长着缩减为颅骨的头,也即这敌对的头没有红色或别种颜色的头发……这神话还把人数众多的一组兄弟转换成一对交叉的表兄弟,并把一个妻子、姊妹或非姊妹转换成非妻子:因为英雄与女英雄之间的唯一联系在于他能娶她为妻这个事实。

为了理解这些反转及其系统性,就必须对一个把在别处赋予经血的功能托付给槭糖浆的神话进行考察,专门注意某些技术方面的细节。我在上面已指出,“易消化……美味、微酸”(Chateaubriand:1,第139页)的糖的味道会从甜变苦,这取决于产生树液的树种、白净的程度和容器的性质、采集的时间、配制时的专心程度。不过,印第安人还区分了糖的两种随时间变化的性质。“他们说,在冬初,大地还没有被厚厚的雪层覆盖之时,暴冷使大地深深冻结,这个时候可以得到最好的糖。这时从树上取得的第一次树液是品质最好的。当天气转暖时,通常有暴风雨发生,此后树液又开始流淌。但这种树液结晶远不如另一种,产物的品质也不一样,据称,多雨的时节会改变糖的味道,暴风雨会破坏糖的特有口味……最后流出的树液也是这样:人们通过烧煮尽可能使它精炼,把它保存在树皮匣里,有时再用树皮和绿枝叶把这匣包起来,埋入土中,以便这些匣子在夏天仍保持新鲜,里面的树液既不冻结也不发酸。”(Densmore:1,第309,312~313页)这些变化应当受到高度重视,因为夏托布里昂(Chateaubriand)本人就仔细地说明它们:“第二次收成在树液还没有黏稠到变成汁的时候进行。这树液凝结成一种糖蜜,这糖蜜中放入泉水,就提供了夏日炎热天的新鲜液体。”(同上)这个证据很值得注意,尤其因为它略微超前于一个十分宝贵的征象:夏多布里昂说,印第安人让啄木鸟成为树液的主人;这正是南美洲神话与野蜂蜜相对地赋予这种鸟的角色(MC,第98页)。

在这些细节中间,我尤其注意春天暴风雨过后味道变坏这个细节。因为,我们已经知道中部阿尔衮琴人神话中作为这种气象现象化身的人物。他就是穆德杰基维斯,梅诺米尼人在漫长冬季过后,听到第一声雷鸣的时候,就向耐心地期待已久的他高兴地欢呼:“嗨!这就是穆德杰基维斯!”(本书第352页)及至1950年,“奥吉布瓦人还在欢迎报告春天到来的三月大风……因为他们把穆德杰基维斯和雨联结起来”(Coleman,第104~105页)。然而,我们还已看到(第372页),在他们的语言中,这个神祇的名字可能意谓“坏的或邪恶的风”。

不过,我们也明白这种模棱两可的理由。这些神话在让穆德杰基维斯带上一种歧义的本性时已对此作了自己的解释:长兄忙于女人活儿而疲惫不堪,但又心怀嫉妒和怨恨,心灵充满幻想,激奋和压抑交替。实际上正是西风引起的春天暴风雨报告了好季节,但也可能引起灾祸。这些神话和仪式视其所采取的视角而保留一个或另一个方面:在处理周季周期性的穆德杰基维斯循环中归根结底是正面的,但在关于“糖时节”的神话中变成负面的,在这些神话中,春天的暴风雨来得过早时,就会对生糖造成无可挽回的损害。西风的价值在这些神话中反转了过来,因此,它们从另一组神话(同一种气象现象在这组神话中扮演角色)假借来的各个题材也全都被反转。

为了支持这个解释,我们可以回想起,源自奥吉布瓦人的一个穆德杰基维斯故事版本(Schoolcraft,载Williams,第65~83页)讲述,这个人物是十兄弟中的长兄,被转换成了卡贝扬(Kabeyun),后者是西风,有三个儿子,他们是北风、南风和东风。此外,卡贝扬使一个女人(月亮的小女儿)怀孕,后者在生西北风时死去。这北风正是马纳博佐(Manabozho)。然而,马纳博佐在梅诺米尼人那里相应于马纳布什即槭树液的主人,而刚才我们看到,西风是他的敌人。奥吉布瓦·蒂马加米人(Timagami)解释了西风和造物主[他们叫造物主涅涅布克(Nenebuc)]之间的对立。他们说:风太大,在夏天就无法捕鱼,会造成饥荒,但如果没有西风劲吹,水会变得呆滞,结果也一样(M502;Speck:7,第30~31页)。因此,在那里西风也具有模棱两可性质,而造物主的任务正在于训导它。

我们已经讨论了奥吉布瓦人神话M499的几个方面。它还需要作些评论。由于两点理由,我们已无法继续推进分析。首先,我未感到已做好准备,可以利用同一来源的一个隐晦神话(M374c;Schoolcraft,载Williams,第84~86页)。在这个神话中,一个驼背为兄弟谋得了一个妻子,这兄弟后来远去南方冒险,到了一支带女人气的民族那里,采取了他们的生活方式。我们还记得,M499中出现一些驼背,主人强迫他们干女人活。M499的秃头女人以同样隐晦的方式使人想起北方阿塔帕斯干人那里有一支头剃光的“公妻”民族(Petitot:2,第91~92页)。其次,必须对年老月亮和年轻月亮间的冲突作专门的研究,这冲突在北美洲神话中占据重要地位,我们刚刚也已略加研讨过。然而,我要指出,这题材局限于转换这样的题材即把两个人物相结合。在我们已讨论过那些神话中,这两个人物一个是天上的,另一个是地上的:在关于剥头皮起源的阿克卡拉人神话(M439)中是“无舌人”和太阳儿子;在黑足人神话(M482)中是疤痕男人和晨星,后者也是太阳的儿子;在梅诺米尼人神话(M495a,b)中是太阳及其甥儿。这个甥儿是勇敢的甚或对人心怀恶意,他是月亮的儿子,太阳把他作为合作者。他使人想起M461中的月亮儿子,他的舅父太阳想使他成为食人者。

在下一卷里,我还将研讨某些关于两个月亮冲突的神话,但从另一个角度考察它们。我不打算从正面研讨这组神话,仅仅强调其一个方面。从太阳和月亮间一场涉及有十个敌对兄弟的一个女人的论争出发,我们在M495a中又看到了同样的论争,但这次是长时间的,卷入的是有10个敌对情人的一个女人(月亮自己)。因此,或者太阳的妻子有兄弟10人组,或者太阳的姊妹有丈夫10人组。在这两种情形里,论争都是在一次或多次天上民族和人联姻之际爆发的。

事情还不止于此。兄弟数目提出的算术问题引导我们去研究其他10个一组,然后去研究剥头皮起源神话,最后去研究关于太阳被俘获和长夜弥天的神话。然而,可以看出,我们已研究过的梅诺米尼人神话(M495a)对这后两个题材作了反转的表达,由此重构了它们。一方面,它解说了冬天白昼缩短的起源,而这无疑使一种长夜占支配地位,但这是周季周期性的正常结果,而M491—M493的长夜呈现反常的、不体面的特征。另一方面,熊的肠子被从两端吃的事件[它在克里人那里又在一次贪食比赛中重现(Bloomfield:1,第251~252页)]在M495a中带上了远为深刻的含义,如果我们承认从中看到绳索的对称像的话:伸长了的肠带最后把太阳和他的朋友结合在一起;它成为后者得到救助和一直上升到天上的象征,而被再收紧的绳索使得能够俘获太阳,使它一直下降到地上。按照一个关于秋分点的神话(M458)(这神话与关涉冬至点和一年中最短白昼的神话M495a,b相关而又相对立),正是由于下降,太阳拒绝做朋友。像阴毛(绳索以其为材料),也像箭猪的刺和人的发一样,熊的肠带也用来装饰衣服(Beckwith:1,第107页)。

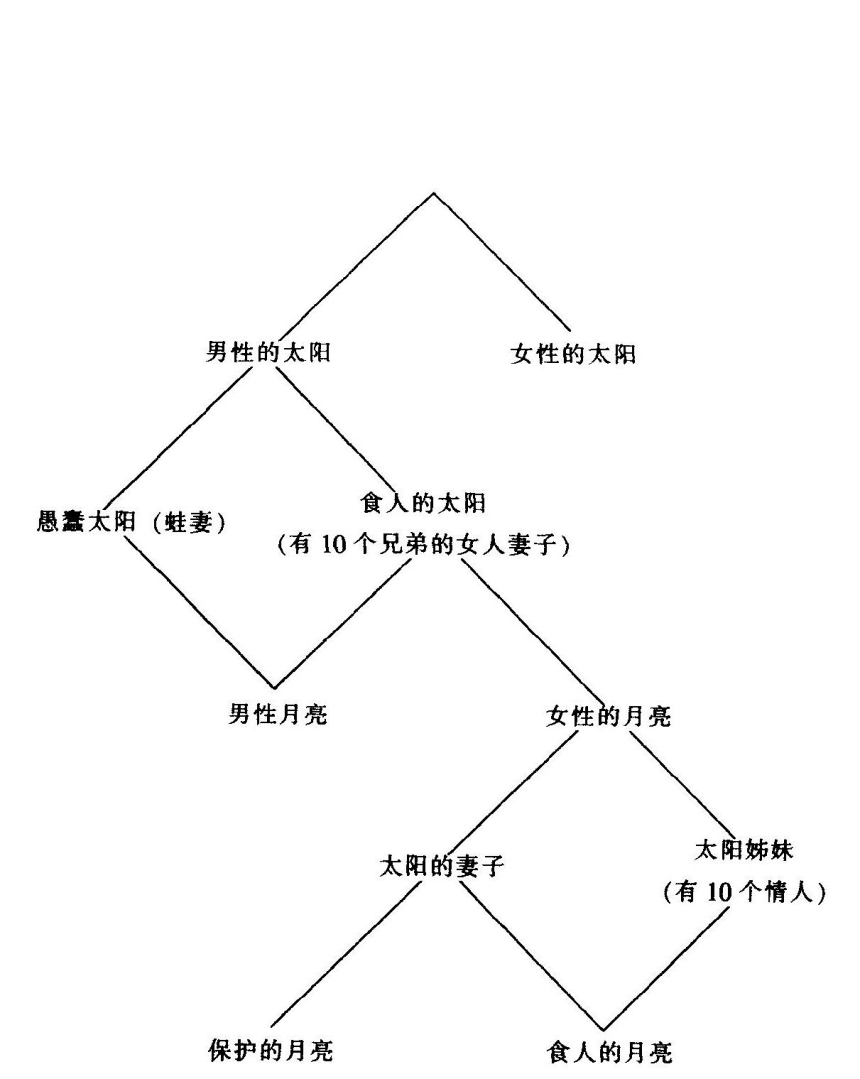

由这一切对比可知,天体的论争也处于一个体系之中,在这体系里,由于其他一些理由,我已表明,箭猪的记述占据一种可说是保留的地位。实际上,箭猪记述所能自命的一种独创性,无非是开辟了遵从一些先决条件的一条特殊道路,而这些条件规定,这条道路必须不同于这组神话中其他神话所走的一切道路。因此,这记述丰富了一个网络,而对这个网络,我们经过了已属漫长的探究也只能从片段认识。太阳可以是男性或女性;如果它是男性,则是愚蠢的(蛙的丈夫)或者食人的(一个切延内女人的丈夫)。在这两个假说中,月亮都可以是男的(一个女人的丈夫),只有在第二个假说中,月亮是女的,作为太阳的妻子或姊妹。这妻有时是保护性的,有时是敌对的;这姊妹始终是敌对的(图37)。

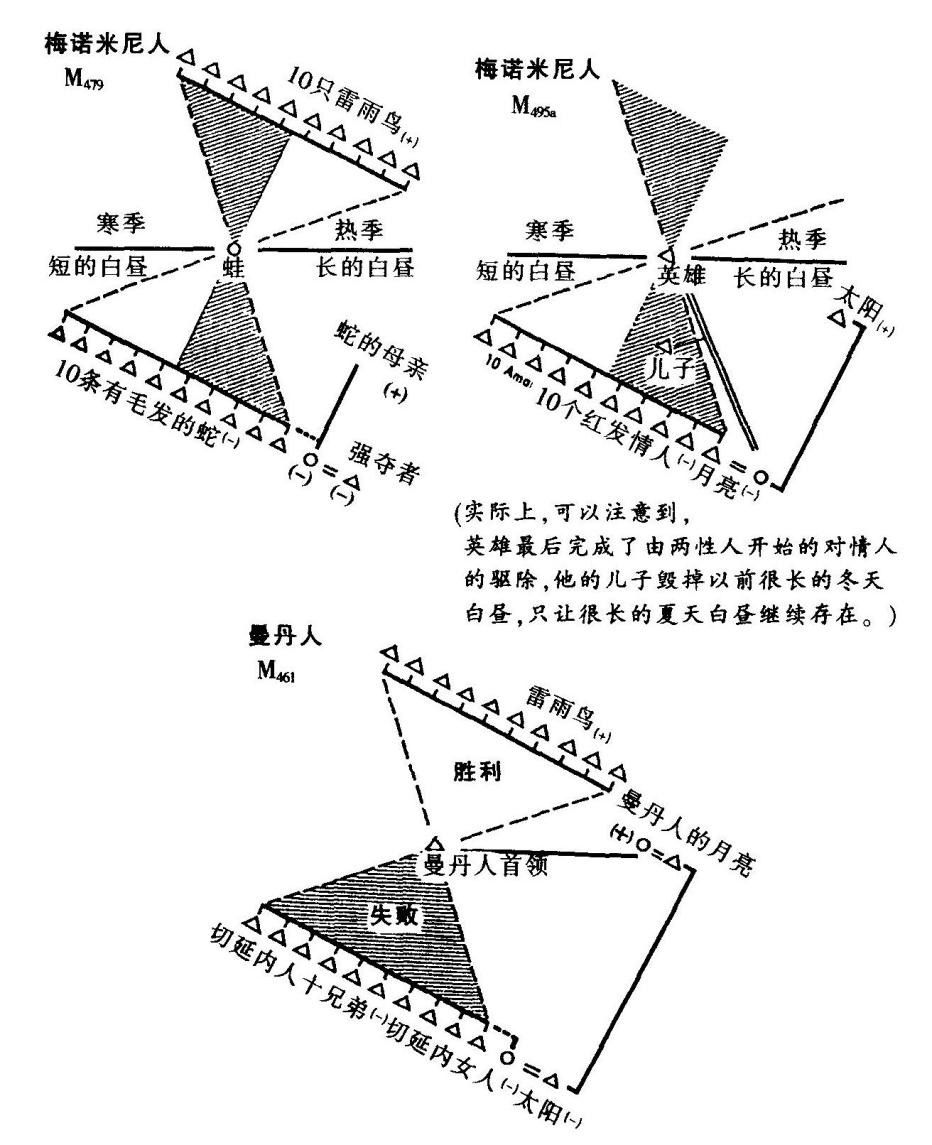

此外,M495a,b凭借太阳和月亮论争的题材而得以把阿尔衮琴人关于10个一组的神话(M473—M479)与曼丹人关于天体妻子的神话(M460—M461)连接起来,而如同我们已看到的那样,后一些神话本身又同一起构成一个体系的许多神话串联起来(图38)。关于10个一组的各个神话把一根空间的和道德的(高和低、善和恶)轴转换成时间的和历法的轴,这根轴也存在于天体妻子神话之中,同时还产生第二根时间轴。后一根轴引入了生理周期性来取代周季周期性,它把这种生理周期性与另一种流血的周期性活动即战争和剥头皮相对比,剥头皮在密集的敌群中造成间断,而这种间断可同在长长一年中所必须引入的间断相比拟,后一间断是为了使人能战胜漫长冬天的严寒。因此,一条长长的辩证历程又自动折返,把探究带回到出发点。

回过头来赋予M495a的在这个体系中的枢纽作用,还产生于另一方面的考虑。在这个神话中,我们又遇到了一种与我们的探究所由开始的那些神话共同的骨架。实际上,M495a重又把两个故事结合成一个故事。对这两个故事,我们已从它们的南美洲模式的角度考察过,发现它们结成转换关系。似乎各个南美洲神话从M495a或一个等当故事出发而共同承担这个任务,每个神话都讲述这故事的一半,同时又记住这两个故事因对应而具有的共同起源,而这些神话正是致力于维护它们间的这种对应关系。

图37 太阳和月亮的语义值的联系网络略图

图38 曼丹人和梅诺米尼人那里的十个一组神话的共同结构

M495a最初是个特雷诺人神话,它也关涉一个恶妻子,她很快就变成一个女食人魔。她的丈夫在一头油滑猎物的帮助下逃离了她(悬吊在一棵树上的鹿尸,它逃掉了;被抛向一棵树高处的一些小鸟,它们展翼飞离)。然而,M24是对M7—M12(CC,第91~101页;MC,第32,450页)的转换,而这些神话本身又是对M1的转换。所以,令人瞩目的是,M495a的系列实现了一组神话。M495a,b的英雄造访了善的太阳和恶的月亮;M7—M12的英雄及其迫害者太阳和月亮发生间接的联系,因为他们作为属于不同偶族的姻兄弟出现,而谢伦特人的社会组织和宗教信念支配他们祈求这两个个别天体。M1的两个主人公跟天体结成更为隐晦的关系,一者可能跟乌鸦座相关,另一者跟昴星团相关(CC,第299~313,317~322页)。

在M495a和M7—M12中,都是被一个女人或一个姻亲迫害的一个男人靠一个超自然保护者帮助而逃遁,在一处,这保护者是天上火的主人太阳,在另一处是烹饪火因而是地上火的主人花豹,保护者把这男人带到高处或低处[(M1,M7—M12)的英雄首先是在一棵树或一处岩壁的高处不动],收养他,不得以地让姊妹或妻子迫害他。她觉得他长得丑,也看不惯他的吃相:透明可见的扭曲消化管道令她厌恶(M495a),或者(M10)她被他咀嚼烘肉时发出的噪声所激怒。这等于说,太阳的姊妹和花豹的妻子时而从解剖学因此是自然的观点,时而从优雅仪态也即属于文化的观点来判断,这个人类使者是否充分谨慎地满足其食欲。相反,在天体妻子神话中,女人访客根据锋利的牙齿和吃相来掂量天上民族,而前者取自自然,后者则获自文化。

正是M7—M12的这两个细节原封不动地重新在北美洲神话中出现。像热依人神话的花豹一样,阿尔衮琴人神话的太阳也总是小心守护被保护者,提防它的妻子或姊妹的恶行。在M499中,女英雄询问太阳,想弄清楚它是否爱其老妻。太阳作了否定的回答,这使她有勇气杀了这老妪。当太阳知道自己已成了鳏夫时,毫不掩饰自己的兴奋之情。我前面已说明过,热依人神话的花豹也作过这种“无动于衷的表白”,并且表明过,花豹介入故事的展开,并非偶然(CC,第111~114页)。

其次,M8和M495a的超自然保护者以同样方式运送英雄。它们让他骑在已由它们背负的猎物身上,一处这猎物是一头熊,另一处是头野猪。我们已经看到(CC,第114~120页),这个细节在南美洲神话中非常重要:野猪由于其在其他神话中的地位而作为人类和动物界之间的指定中介者。然而,在梅诺米尼人那里,与此正相反的地位被赋予熊,熊可跟作为冥界精灵的猫科动物、大鹿和有角蛇互换。不过,熊被指定处于第四个也是最后一个下界,这强调了它的不可还原的特征。事实上,梅诺米尼人的诸神不包括相互距离超过太阳和熊的间距以及它们各自与人的间距的项(本书第383页)。对于中部阿尔衮琴人和易洛魁人来说,与野猪在南美洲占据的地位同系的地位被赋予狗。狗还曾经拥有人的地位,但由于不谨慎而丧失了这地位(Skinner:14,第179页)。狗的这种混合性与我们已研讨过的那些神话为它保留的用途相一致。

不难明白,北美洲神话为什么用被指定扮演动物中介者的熊来充当这个角色,尽管熊原则上起着相反的作用。实际上,这些神话创造了剥头皮的制度,而这制度至少在中部阿尔衮琴人那里是与对敌人实行的食人制度不可分离的。梅诺米尼人的故事描绘了一些让人觉得残忍异常的图景。它们津津乐道地描绘对受害者穿刺、截肢和吞吃的情景(Bloomfield:3,第87~93,107~111,115~123页)。事实上,这些印第安人“令人可怖地实行一种礼仪性食人制度。他们每每在出征时以不带给养为荣。一旦杀了一个敌人,他们就抢先从尸体大腿上弄下一大块一大块肉,用腰带把它们串起来。入夜,他们就烤这肉,讥笑那些不像他们而备了给养的目光短浅者和不喜欢吃这东西的懦弱者……”“我是个勇敢者,我能吃任何东西!于是,他们炫示地吃起他们的令人可怖的食物。”已有人指出,克里人、索克人和福克斯人那里也有类似的习俗(Skinner:4,第123页)。

与邻族图皮人(他们在这个方面毫不比中部阿尔衮琴人逊色)不同,热依人各族不食人肉,他们的神话让一个人从一头野兽(它是未来食人者)那里夺走火,以便建立烹饪制度即文明饮食规范。我们还记得,在博罗罗人那里,这同一些神话反转了过来,去探讨水而不是火的起源。

然而,像我已强调的那样(本书第308~314页),曼丹人神话在食人宴和较为机巧的烹饪之间采取一种折中的解决,它对火(这里是天上的)和水都要采取模棱两可的态度。女人访客用大声咀嚼向食人太阳这个一切生活资料的拥有者和自然力量的主人指出,人可能来自大地深处很远的地方,需要靠水来栽培他们的食物,但也要吸取天上的力量。人需要天空的水来抵挡太阳(M459);但是为了对付也可能成为破坏性的、地上的水,天上的民族和人类既甘心又不甘心地结成亲密伙伴。

我将在下一章开头部分说明这些论点的理由。为了结束本章,我想提请读者注意一下北美洲印第安人的算术哲学和历法与有各种证据表明属于古罗马人的算术哲学和历法之间的奇特相似,尽管不能排除两者在其他方面有差异。

“奥维德(Ovide)说,罗慕洛(Romulus)(国王、名祖)规定,他的一年要计算两次五个月……十个月时间足够让小儿从母胎出世……妻子在丈夫死后也要穿戴十个月期间的遗孀丧服”[《节令记》(Fastes):Ⅰ,第28~36行]。这种历法看来与我在北美洲许多地区发现的,作为我对10个一组(古罗马人对这也作了说明)作解释的出发点的历法属同一类型。如果注意到下述事实,这种类比就显得更明白了:罗马人的十个月历法产生于5乘以2,并且,如我们在美洲已注意到的,这种历法采取数字形式,只有前四个月份有名字,它仍依次按火星、金星、忒耳弥努斯(Terminus)(守界神)即老妪、禹文塔斯(Juventas)(青春女神)即少女命名。其他月份只带有一个数字(上引书,第39~42行)。到前面(第328~331页)还可以找到许多美洲的例子。

是努玛(Numa)(罗马国王)在十二月和三月之间引入了一月和二月,从而带来了十二个月的历法。事实上,罗马命数法(numération)常常是十进制和十二进制并举。因此,这暴露了一种举棋不定的心态。在世界许多地区都常常可以见到这种心态,而且我已指出在美洲也是如此。一种古老的信仰利用十二进定则(formule),但像原始历法的十进定则一样——mensesquinquebis(五个月翻番),这种定则也产生于用2乘一个算术基(base)。

在创造罗马的时代,瑞穆斯(Rémus)和罗慕洛这对孪生兄弟注视着预兆。前者发觉阿凡蒂尼山上有六只兀鹰;后者看到帕拉蒂尼山上空有12只在飞。这使它们开始失和(Reinach,第3卷,第302~303页;Hubaux,第2页)。这种通过加倍来获得我所称的浸润集合的方法似乎已同美洲提出的问题相一致。在两地,神灵都把握重复,以便创建更高阶的集合。罗马的“大月”概念(每个月都长达一个世纪)、“大年”概念(包括365年,其中每一天都具有一年的值)属于由通过一系列同类型运算而产生的各个集合组成的一个族。当罗马人后来试图解释这传说时,他们就依此方式进行推理。在让12只兀鹰出现在罗慕洛眼前时,诸神不可能打算许诺这座新建成的城市只有12个月的持续期,也不用说只有12年的持续期;这样严的神示却只有这么短的时间,是说不通的。当建城120年过去以后,人们就得出结论:兀鹰数目预兆罗马寿命为1200年。因此,当阿拉里克(Alaric)在402—403年威胁罗马,后来金塞里克(Genseric)于455年攻占并洗劫罗马时,神灵感到沮丧。公元前753年被正式定为罗马城创建的年份。因此,应当承认,那个古老的预言已得到实现(Reinach,前引书,第304~307页)。

因此,像我已作了详尽研讨的那些神话的北美洲印第安人一样,罗马人也开始以2乘一个基。然后,他们利用这积指代由同阶复合元素构成的集合(Collection),再往后,他们构成由这些集合组成的集合。不过,还可看到,在旧大陆和新大陆,同一个逻辑步骤获得相反的含义。在印第安人看来,把一些同阶的但越来越紧密的集合纳入一个族的可能性构成一种令人敬畏的甚至令人可怖的现象。并且,如果说他们给予这现象一种神话的表达,那么,他们这样做始终是为了赶紧回过头来。在这些神话中遇到的集合的集合并未诉诸经验事实。但是,倒是有可能出现不利于人类的局面,如果事情的演进不是沿另一个方向导致渐次向更高阶集合还原的话。这种还原只有通过复归于初始的基才可完成,这初始基乘以2后给出一个数字积,其庞大性提供了其他更可怕的庞大性的先行像,而这些庞大性甚于那前一个庞大性在放任自流的状况下所必然会产生的庞大性。

印第安人害怕这种乘法能力带来致命威胁。可是,罗马人却认为生存下去的机遇维系于此。这种在于对前一次运算的积重复施以一连多次同样运算的计策在这种思维看来是一种令人陶醉的乐事。这种思维陶醉于12天、12个月、12年、12个十年、12个世纪等集合的渐进层次所展现的前景。一句话,这种思维以一种尚属静态的定则推导出历史演进的展望,而印第安人则只承认他们圈入神话之中的过去时代里的事件,因而他们希望有一个项,能借之提防一切对演进的侵扰,除非是重复形式的即周期性形式的侵扰。

这种对待大数字的态度的差异绝妙地反映了人们洞明在一个已成历史的社会和那些无疑正在但不情愿地成为历史的社会之间的对比,因为这些社会想象通过从自身驱除历史来延长寿命,增加安全感。一条古老的原则断定:自然恐惧空虚。但是,难道不可以说,文化处于与自然相对立的原生状态之下也恐惧充实吗?至少我所作的分析提示的结论是如此。因为,我已对10个一组所提出的解释(它说明了浸润集合的概念)又同我在《神话学》第一卷里(CC,第68~75,334~367页)给出的对短时间间隔和多色彩的解释相吻合,这后一解释也对第二卷的许多段落提供了启示。

不过,如果说对古罗马人信念[5]和美洲人信念所作的这个简短比较还有意义,那么,可以料想,我们还能走得更远些。实际上,应当说,历史的任务是作为两种对立倾向之间的中介,而这两种倾向在人那里是同人的二元性的事实相冲突的。这样,历史的确可以用一种物力(dynamisme)来界定,而从历史可以显得既是破坏性的又是建设性的这个意义上来说,这物力是历史所固有的。

文化在向自然挑战,支配自然时,首先以用充实创造空虚为己任。当文化向演进敞开时,它又补充了用空虚创造充实的可能性;但正是在这个时候,文化屈从于必然的命运而负起支配它从前废弃的那些力量的使命,因为提供它进行这种回归的媒介的历史现在作为第二自然介入它。受历史演进所累的人类把这第二自然掩盖起来,用层出不穷的新外衣把它的过去包裹起来,把其他的都抛入深渊,仿佛是为了弥合把它与一个被劫掠和奴役的自然准备抛弃的世界隔离开来的不可逾越的距离。

[1]1er、2e、3e皆为序数词,分别代表三兄弟的老大、老二和老三。——译者注

[2]这些并没有用空间距离的语汇说明,印第安人对空间距离毫无观念。不过,我并不要求种族志以经验知识的形式提供这种数据资料。我提出这种数据资料,是把它作为范畴,作为体系连贯性的条件。从实际的观点来看,种族志倒是把这些可感觉的数据资料重又联结起来,因为月相比太阳的相位更明显,其细节也更可辨,让人觉得同地上物体亲近,程度上超过太阳相位所能让人感到的。

[3]为了避免产生任何歧义,我要强调,苏语命名向日葵,并不像法语和英语那样涉及太阳。参见曼丹语/mapèh o-sedèh/即“磨粒”[我要特别感谢耶鲁大学的H.C.康克林(Conklin)教授,他应我的要求,慨允从一个曼丹印第安女人口中收集到这则资讯];达科他语/wahcha zizi/即“黄花”;奥马哈-蓬卡语/zha-zi/即“黄草”。这个禁忌的理由可以到别处去寻找:密苏里河上游各部落栽培向日葵,而这种向日葵也在野生状态下生长(Maximilien,第346页;Heiser,第435页),而且意味深长的是,M481规定的禁忌明确地关涉野生植物,对于这些植物,人们疏忽相待,用这种态度表明不想致力于使它们也成为栽培植物的努力。按这个假说,向日葵是一种混合物,就像这个神话组的其他几个三元组中的月亮、刺绣品和两性人那样。我们已在南美洲遇到过这种类型的表示,那里事关一种介于野生植物和栽培植物之间的茄科植物,这个事实需要予以特别的关注(MC,第304~305页)。

亨利(Henry)的描述(Coues,第323页)(时在19世纪初年)有力支持我的解释:“向日葵:事实上,它们几乎到处在田野里密集生长,除非人们栽培它们。在田野里,风到处传播它们的籽粒。不过,土著并不把籽粒收集起来,因为他们不稀罕像良种似的播种和培育的植物。

[4]本书写作时,我的同行波哥大大学的热拉尔·雷谢尔-多尔马托夫(Gérard Reichel-Dolmatoff)惠告我与一个乔科人(Choco)传述者作的交谈的未发表本文,这个传述者阐发了一种野蜂蜜等同于精液的理论。这引人瞩目地反转了我已为从委内瑞拉直到巴拉圭的广大区域展现的一个系统,但并不和我的解释相矛盾,而是以一个补充的向度丰富了它。实际上,精液是应当从丈夫传到妻子的东西,而经血是不应当从妻子传到丈夫的东西。然而,我已在《从蜂蜜到烟灰》中表明,蜂蜜是应当从丈夫传到妻子双亲的东西,因此和精液取相同方向,不过更远。同样,我在本卷中已证明(本书第390~394页),头皮也从丈夫传到妻子,而且更经常地传到妻子的双亲。因此,我们得到一个推广到四个项的系统,在其中,经血和精液为一方,头皮和蜂蜜为另一方,双方相对应。丈夫把精液转让给妻子,并通过妻子的中介,把蜂蜜转让给岳父母,以补偿他从他们收受到妻子。除非是个女巫(参见M24),妻子会把经血转让给丈夫。至于丈夫,他把头皮转让给妻子的双亲,是为了避免经血之不可转让取妻子本身不可由其父母转让的含义,从而推翻他们已通过许婚而实施的转让。

[5]由于出版日期的关系,我还未及利用米歇尔斯(A.K.Michels)的最近著作:《罗马共和国的历法》(The Calendar ofthe RomanRepublic),普林斯顿,1967年。不过,这部著作几乎未涉及公元前5世纪以前的各种历法。