M430b 希达察人:天体的妻子(2)

天上有一间茅舍,里面住着一个女人和她的两个儿子太阳和月亮,他们轮流着照亮大地。一天,太阳问兄弟哪片乡土有最美丽的姑娘。月亮回答说:“格罗斯—文特人(=希达察人)的乡土,因为她们住在土房里,并涂上化妆油来保护皮肤免受太阳炽热的侵害;她们常常沐浴,小心保护身体。其他民族忽视这些责任。正因为如此,所以格罗斯—文特姑娘是最美的。”太阳回答说:“我不同意你的看法。当她们白天盯着我看时,她们扭转头斜视我,这就把一边面孔埋在阴暗中。蛙姑娘看着我时不眨眼,也不愁眉苦脸。她们最标致。”两个天体相互要求把每种女人带回一个做比较,看看哪一个美。

月亮来到一个地方,那里住着一个男人、他的妻子和三个女儿:两个大的已婚,最小的独身,既贞洁又漂亮。接着是箭猪的插段。两个姊姊追逐箭猪。按她们的命令,小妹妹从后面抓这动物,后来就失踪了。

月亮母亲为儿子的选择感到自豪。蛙独个儿被遗忘,遂怨声哇哇,吐说不平。人们把它放在锅子后面。月亮组织了一次咀嚼比赛。哪个女人用牙齿咬肚子,响声大作,就好像敲碎冰块似的,她就会被留下来。哪个只淌口水,不能使劲嘎扎嘎扎咀嚼,就把她赶走。月亮无意伤害兄弟。他想,这考验使得有借口退回蛙。他坚信,蛙从未聪明地过日子。

母亲烧煮了肚子。每个女人选取一块。印第安人取了一块薄的,蛙取了块厚的。她们用石刀割肉块,然后咀嚼。这印第安女人发出响亮的碎裂声,也可听到蛙咀嚼出声。月亮离开锅子,看到姻姊妹在嚼炭;她流口水,一副脏相。月亮把她扔入火中,可是她跳到他面前。他拼命想摆脱她,但没有用。蛙最后停在月亮背上说:“你和你的兄弟都不要我,可是我停留在你够不到的地方,我永远不会死。”

格罗斯—文特人把月亮的阴影称为“月亮的蛙”。太阳不仅把绿蛙而且把黑灰的大癞蛤蟆都娶为妻子。人们称这动物种为“祖母”,称太阳为“祖父”。人们把癞蛤蟆奉若神明,教儿童尊敬它们,向他们祈祷。

这神话接着讲祖母和孙子的故事,然后是天体儿子的故事。(Beckwith:1,第117~133页;参见Bowers:2,第333页)

克劳人版本的人妻是个希达察印第安女人。这一点意味着,克劳人已意识到神话在这部落的宗教思维中的重要性,这思维用神话来确立许多典礼。克劳人那里情形就不是这样,因为他们的宗教生活没有什么组织性,而在洛伊之后我们还没有注意过这种特征。另一方面,指出这样一点是合宜的:与黑足人和阿拉帕霍人以及一般地与西部阿尔衮琴人相反,希达察人并未把太阳舞的起源同天体妻子神话相联结,而同“被接受的兄弟和被拒斥的兄弟”的神话(Lodge-Boy and Thrown-away;参见Beckwith:1,第137页)相联结。因此,我们应让这神话在我们的分析中占一席之地。

如果说我们暂时把它撇在一边,那么,肯定不是它妨碍我们,也不是我们同洛伊一样认为,两个循环在其中相交叠的希达察人版本(克劳人那里情形也不是这样吗?)“从结构的观点看来构成一些怪物”,它们起因于事实上“这些印第安人含混地把他们仪式的起源同民间故事联结起来”(Lowie:5,第9页;参见8,第415及以后各页)。但事实上,这两个循环间的联系是潜在的,就像可以借助一种很简单的运作予以证明的那样,这种运作把这两个循环相互转换。然而,搜集到的异本非常之多,因此,要扼述它们,通过借助其他神话阐明它们,由此把它们置于它们的相互关系之中,为此就必须写上整整一卷书。在进行了这么多年神话学研究之后,我无疑再无兴致去写它,不过我的档案里保留着这个计划及书名。

因此,我仍来讨论天体妻子。希达察人版本详确说明了咀嚼比赛进行的情况:她们的婆婆供给她们一碟肚子,她们分别选取薄的和厚的肉块。为什么用这个标准?人们倾向于用实用的理由予以解释:女人比动物姻姊妹狡诈,夺取对咀嚼阻力小的薄肉块,而蛙也许贪吃,把一块厚肉塞进嘴里,却无法恰当地吞咽。这个解释无可挑剔,它的好处是简单。但是,种族志家对此提出另一个比较精妙的解释,它是迂回曲折地给出的,我把它作为风格的表现提出,而不打算证明其有效性。

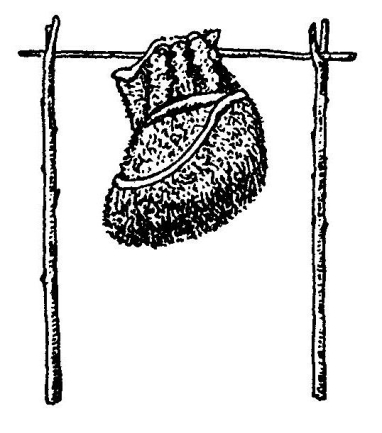

关于希达察人,我们的知识受惠于种族志文献的真正杰作之一——G.L.威尔逊(Wilson)的著作,因为他有让传述者滔滔不绝讲述的本事,重视把握叙谈中自然表露出来的逸闻和思索之间,粗俗专门手势和精深礼拜仪式之间,狩猎、捕鱼或烹饪为一方和仪式与神话为另一方之间的谐和。一些老人讲述礼仪性猎鹰远征,如19世纪下半期进行的那些远征的故事。他们像念抒情诗一般诉说这种历险生活。在历险期间,一小群男人扎野营,临时准备日常生活资料。例如,捕来的第一头鹿(Damahemionus)提供了肉,侧腹的皮则用来制作冬服;肚子沿颈部割断,像手套一样翻转过来,直接用做水袋。传述者用两张图说明运作的各阶段(图30),他这样评述:“这袋用从里往外翻转过来的肚子做成。在肚子整个内表面上有许多小细胞即我们说的短硬毛,除了图上白带所在部位而外。这些带没有毛,肚子壁在这些部位最厚。”(Wilson,第113页)

图30 水袋

(据G.L.威尔逊,图1,b和c)

我从未见到过野牛的胃,因此,我不能断定,这种描述是否完全符合于野牛的肚子。不过,这神话的各个希达察人版本并未说明肚子来源于哪种动物,并且,至少就这个关系而言,牛科动物的胃和鹿的胃似乎没有什么重大差异。我们只要记得,在过了半个世纪之后,一个传述者的记忆留下了其社会无疑认为有重要意义的一种双重对立:肚子的有毛的部分是薄的,但光的部分是厚的。因此,有可能也是在这个神话中,厚和薄间的对立涵盖了另一个光的和有毛的之间的对立。

然而,这第二个对立在一些部落的仪式中占有相当重要的地位,例如希达察人和邻族用野牛皮作为斗篷。这些毛皮一边光滑,另一边有毛。此外,由女人辛苦工作加以鞣软的表面常常带有图案和绣花,它们突出了文化性,而外面带毛的斗篷更具动物性,把男人置于自然一边。

大草原印第安人如此构想这个对立,乃环境条件使然。在那样的环境条件下,为了不受气候变化干扰,他们规定毛皮在上面或下面有毛。在曼丹人和希达察人那里,监督拷打和献祭的祭司应当穿戴外面有毛的斗篷(Beckwith:1,第40页),就像重大周年典礼/okipa/上作为野牛化身的舞蹈者那样(Bowers:1,第134页;2,第206,444~445页)。在转移仪式期间,“白雌野牛”妇女团体的女祭司按其职能穿戴上面或下面有毛的斗篷(Bowers:1,第325页)。很容易再举出别的例子(见M368,M503中的神秘陌生人的穿戴)。

因此,蛙选择厚肉块的错误在于——因为这肉块也是光的——取文化作为出发点,而当一个人成为太阳的主人时,其明智选择应当向自然行进。实际上,当我们试图表明这一点时,希达察人和曼丹人神话提供的启示正是如此。为了结束于这些肚子,我们只要注意一个南美洲例子,其中同样的对立重现于和天体妻子相类似的背景,只是这里关涉的太阳妻子(M456;Preuss:1,第304~314页)也是天上的,她让一个成为其情夫的冥界生灵杀死其丈夫。因此,太阳的儿子们一直过着地上的生活,直到他们救了一只啄木鸟性命,它告诉他们身世真相。同M429—M430相比,这反转更其令人瞩目,因为这啄木鸟处于高和低的中间,是中间世界的鸟,而从这个意义上说也是草地鹨的转换,而后者已被我们规定为天和地的交点。

两兄弟逃遁了,变成花豹。这女人试图报复其儿子,遂追逐他们到天上。他们向上攀升。一个变成看得见的太阳,以其光线的炽热烧焦母亲。尽管她置备了水,还是保护不了自己,遂死去。她的被烧毁的身体变成碎块坠落:肢体变成地上的蔬菜;内脏厚的部分变成有粗壮的根的蔓生植物,薄的部分变成没有入土的根的附生植物。至于两兄弟,从此之后他们定居于天上,戴有项圈,一个项圈用貘的牙齿做,另一个用有尾脊椎动物的牙齿做。他们向人发出信号,表明已到了食人宴的时代和猎貘的时代。

这种对南美洲的复归出人意料地证明,天体争论这个神话题材也存在于南半球。这个主要是北美洲的题材,到现在为止我们一直认为是对乘月亮和太阳的独木舟旅行这个题材的转换。这是从这样的意义上说的:两者都提出到合适的距离处去寻觅妻子的问题。但是,鸟依托托人神话援引了这争论本身,其方式为把它同已扼述和研讨过的一个马希昆加人神话(M299;MC,第273~278页)做比较。在后一个神话中,太阳也以其炽热烧毁母亲。这母亲是一个已成为月亮妻子的印第安女人,月亮为了进行惩罚而放逐了她的儿子。因此,就像在北美洲神话中那样,在此转换成为父亲和儿子的两个天体在月亮同一个女人成婚之际发生争论;我们还知道一个奥吉布瓦人神话(M387d;Jomes:2,第一篇,第3~7页和第6页注①),在那里,太阳在出生时杀了他的由风授孕的女人母亲。

这争论的其他一些南美洲形式以更直接的方式作说明。例如,在吉瓦罗人那里(M387),太阳和月亮同为男性,两人为了共同爱慕的欧夜鹰女人争吵起来;这就是争风吃醋的起源。然而,某些版本(Wavrin,第635~636页)把太阳的妻子(或妻子们)转换成蛙,她们也是无能的主妇,就像她们的北美洲同等者一样。在一个图穆帕萨人神话(M387b;Nordenskiöld:3,第291~292页)中,一个癞蛤蟆妻子也表现出漫不经心。她未能适当地取代丈夫的第一个妻子,从而表明了多偶婚而不是作为M387的题材的一妻多夫制的失败。最后,我引一个圭亚那神话: