Ⅱ 天体的运行

从更一般的观点来考察,刚才讨论的那些神话致力于解决一个矛盾,它是河流生活方式所必定会引起的,在定居于赤道邻近区域的种族群体来看尤其如此。从时间上来说,黑夜严格地与白昼相交替,因为在世界的这一地区,这两个时期同样长。因此,这种现实情况周而复始地映现了至少从理论观点上可以设想的两种状态之间的成功中介:只有白昼的状态(M410—M411)和只有黑夜的状态(M413,M416)之间的或这两个时期之一的长度大大超过另一个的两种状态之间的。

另一方面,在空间上,却正是中介状态更其属于理论见识:为了使往返等同,当乘独木舟旅行时,河流必须是双向的。可是,经验实在显得并非如此。事实上,尽管距离相同,但顺流而行只要不多几个小时即够的河段,当溯流而行时,需要一整天,甚至数天。当河流被快速瀑布切断时,情形就更是如此。这种情况下,河流给予顺流而行的独木舟以惊人的速度,但是,当目的地在溯流处时,人们就不得不改作漫长的陆路运输。可是,在这些神话中,孪生兄弟之一致力于使河流成为双向的,而另一个人则通过创造急流和瀑布即路程不均等的主要原因来破坏前者的工作。

因此,空间轴和时间轴关涉两个从逻辑观点看来应当显得对称而又逆反的结构。在时间轴上,中介的状态,就是经验提供的状态本身,而只有思辨能够重构无中介的原始状态,这种重构采取两种形式:这些神话提出最初是白昼的或黑夜的状态,而它们之间别无均衡性(MC,第423~424页)。在空间轴上,情形刚好相反;仅仅给出中介之无有;思辨用双向河流的幻想重构一种相反的初始状态。因此,在每一种情形里,每一根轴的两个极从逻辑的观点看来是相互对应的,一个是现实的,另一个是思想的。

这个佯谬在社会学轴看起来,必定尤其显著,而现在这依从于另两者:内婚制的或外婚制的(并且在每种情形里又以或多或少严格的方式),婚姻规则迫使人专心考察人应当在怎样的距离上觅妻,不过是从人类繁衍的观点着眼,也即要确保世代的周期性,而这说到底就是衡量人性的持续期。同样不用奇怪,在那些关于亲近和疏远之无法公断的神话,往往重又出现短暂人生的题材,而这短暂人生是造物主在造成太阳和月亮间合理距离、水路旅行往返持续期上不可避免的偏差和女人的允许的活动范围的同时所建立的。按照M145的已知的最古老版本,造物主放弃使河流成为双方的这种努力,但他打断了自己的流浪女儿的腿,她“是卡米纳特(Camminate)的情妇”,并宣告人生短暂(Gilij,第3卷,第4~5页)。另一个比较晚近的版本补充说,造物主制作了石刻但未留下他的大独木舟,他还把起伏的地势弄平(Brett:2,第111~113页),从而最大限度地减轻尤其在溯流而行时所遭遇到的航行障碍。在大陆的另一端,在火地岛的奥纳人(Ona)和雅甘人(Yahgan)那里,造物主致力于调节昼夜交替,治理宇宙,确立短暂人生,教人以性交和生育的技艺(Gusinde,第2卷,各处)。天文学的、地理的、社会学的和生物学的代码到处都联结在一起。

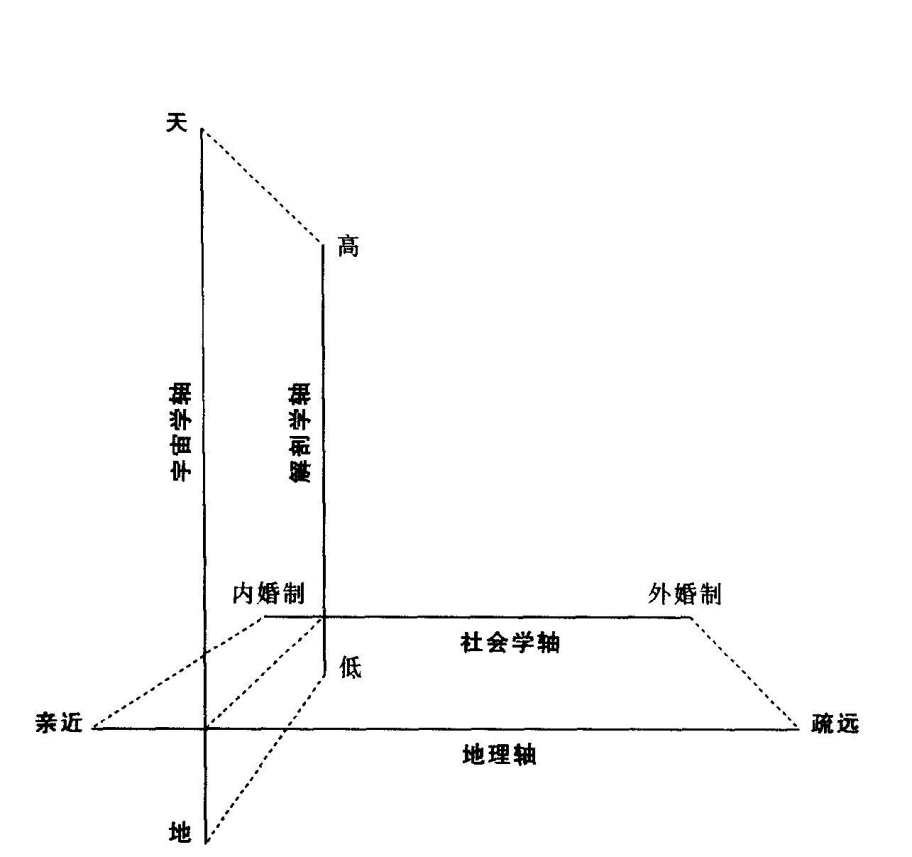

为了表达得更确切,可以这样说:因与天和地相关而是垂直的天文学轴和在亲近和疏远两极之间成水平的地理轴被按缩小的比例映射成也是相互垂直的两根轴:一根是解剖学的轴,其高(头)低(腿)两个位置构成两根,另一根是社会学的轴,它把内婚制的(亲近的)婚姻和外婚制的(疏远的)婚姻对立起来(图15)。

因此,赤道美洲的神话的意识形态的骨架看来与一种基础结构(infrastructure)相联系,而在这种结构中,土著思维揭示了一个矛盾:二分点类型的时间轴和空间轴之间的矛盾,在这根空间轴上,为了使同样长的两个距离却成为不均衡的,有路径方向介入。然而,这样一来,当在北美洲地区(在那里,除了二分点,二至点也成为相干现象)里双向河流的题材重又出现时,我们会有感到惊讶之虞,但从某种意义上说,这种重现证实了我的论点,因为在我们观察到它的地方,我们也已注意到了乘独木舟旅行的题材,而这题材与前一个题材互补:一方面在易洛魁人那里(Cornplanter,第29页;Hewitt:2,第466页),另一方面在太平洋沿岸,从普吉特海峡(Haeberlin,第396页)和北部的基诺人(Quinault)(Farrand,第111页)直到卡罗克人(Karok)(Bright,第201页)和尤罗克人(Yurok):“在太初,克拉马特河一方面逆水流,另一方面又顺水流,但造物主决定,河水顺流而下,鲑溯流而上。”(Erikson,第269,271页)这些加利福尼亚西北部的部落基本上采取河流的生活方式(Kroeber:1,第9,98~100页)。易洛魁人以有发达的农业著称,但他们却生活在一个有诸多大湖和无数水道的地区,在古代,他们水上航行之频繁和航程之远,超过我们今天的想象(Morgan,第2卷,第83页)。

图15 宇宙坐标和人类坐标间的转换关系

因此,从这个观点看来,河流被弄成双向的题材以其分布证实了,尽管各部落在地理上相隔遥远,但群体上却是齐一的。我们由这个主见还可证明,意识形态和基础结构相互关联。然而,在时间轴上,这个基础结构设有二分点的特征,因为我们所由举例的北美洲种族群体全都生活在北纬40°和50°之间。但是,令我们产生深刻印象的是,至少是西部的那些群体跟北方邻族直到包括爱斯基摩人共同执著于对白昼和黑夜的周期性的信念,如同对季节周期性那样。我已经提到过这一点(本书第145页)。在尤罗克人和卡罗克人北部的哥伦比亚河三角湾的奇努克人(Chinook)(Jacobs:2,第2篇,第395~396页;Sapir:1,第173页;Boas:7,第12页)那里,萨哈普廷人(Sahaptin)的岸地萨利希人(Adamson,第132~133,188页;Jacobs:1,第3~4页,等等)那里,情形就是如此。不过,与在许许多多方面都相近的南美洲神话相比,源自这些种族群体的神话呈现一个令人瞩目的差异:它们不怎么关心使黑夜和白昼相等,远为关心的是使昼夜各自的长度务必不等同于季节的长度。换句话说,它们对白昼和黑夜的绝对长度的关心甚于对它们的相对不均等性的关心。另一方面,这些神话以一贯的方式诉诸魔法,它们时而用于加速,时而用于阻遏,但始终希冀获致季节的均等:在从北极圈直到加利福尼亚的整个广大地域范围里,线绳游戏(jeu de ficelle)都被用来减缓太阳的行程,或者冒险尝试延长冬季的月份,而杯球游戏(bilboquet)的各方然后应当能够缩短它们。

巴芬岛的爱斯基摩人用线绳游戏阻滞太阳的消失;他们用杯球游戏催促太阳回归(Boas:8,第151页)。桑波依尔人认为,他们在冬天玩杯球游戏会缩短一年的长度(Ray:2,第161页)。在克拉马特河,对杯球的成功一击被称为“弄瞎太阳一只眼睛”(Barker:2,第382页;参见本书第141页);与他们邻近并有亲缘关系的莫多克人玩线绳游戏是为了“杀死月亮”,即缩短正在过去的冬季月份(Ray:3,第132页)。沙什塔人(Shasta)在冬季玩杯球是“为了使月亮变老,冬季变短……也是在冬季,儿童玩线绳游戏,但仅仅在月亮增盈期间……并且是为了催促它的行进。另一方面,当月亮转亏时,人们用猪的脊椎骨玩杯球游戏,以使月亮亏得更快”(Dixon:7,第446页)。这一切运作也都可以称为是“跛足的”,因为它们缩短一个方面而延长另一个方面(参见MC,第468~474页,在那里,我以类似方式解释了仪式的或神话的跛足,它们在这些地区起重要作用)。因此,它们以周季周期性的角度提供了独木舟的正面等当物,而以周日周期性的角度来看,当独木舟“跛足”时,换言之,当路径沿一个方向比沿另一个方向长时,它的价值变成负面的。因此,用空间的语汇来表述,二分点的佯谬相应于各个相距遥远部落相互用时间语汇表述的二至点佯谬。尽管环境各异,他们还是维护一种共同的意识形态,为此,这是借助启示一种技术知识(航行技艺)的思辨运作,那里借助最终目标不用说也力图保持思辨性的技术运作(游戏也在此列)。因为,就像河流不会变向流动一样,在北半球纬度之下,不可能使季节长度均等。

在上一卷里,我已强调了南美洲印第安人的思想中的周期性理论所包括的诸多方面之一,也即表明了,他们的神话把建基于真实的中介经验的周日周期性作为出发点。同时,这些神话又追溯了中介之不存在,而后者的概念完全是理论的,尽管可以设想它有两种个别的模态。实际上,可以根据情况选取太初时只有黑夜或者只有白昼的假说。然而,这种先前的黑夜和先前的白昼从逻辑观点看来并不等当:在时间轴上,一者相应于太阳和大地的析取,另一者相应于它们的合取。这个位形映射到空间轴上,便获得社会学的意义:按照每个社会所希望的未来夫妻的理想距离,他们在结婚把他们结合在一起之前彼此多少可以亲近,也即相对地合取或析取。

戈杰(1,第108页)据范·科尔(Van Coll)和佩纳尔(Penard)而引用的两个圭亚那神话证实了这种联系的对称性。按照其中一个神话(阿拉瓦克人:M420a),太阳和月亮曾是人,负责照看关在一个篮子里的亮光。太阳希望娶一个印第安女人,但他处在很高的地方,无法下来;因此,这女人必须登高上去。一到达那里,她就急于打开篮子,于是亮光传播开来。可以看出,这神话借助一系列转换刻意反转M411:和通⇨结婚;天体下凡⇨人上天;黑夜亮光的起源⇨白昼亮光的起源。另一个源自卡利纳人的神话(M420b)讲述,亮光的主人太阳如何不得不传播光,以便更好地监管欺骗他的妻子。“于是,他变成可见的太阳,从此之后他用黑夜改变白昼……如果没有这种罪恶,那么,黑夜就不会存在,而只有永不休止的光亮。”瓦劳人说,一对老年夫妇照看白昼的亮光。他们的儿子只答应把亮光给予两姊妹中保持处女贞洁的一个(M420c;Roth:Roth:1,第266页;Wilbert:9,第64~67页)。

如果说从亚马逊到火地岛,这些神话都把贞节与白昼相联系,把淫荡同黑夜相联系,那么,它们都是想从白昼和黑夜的规则交替中看到夫妇关系的正常状况。关于这个题材的一个蒙杜鲁库人神话(M421a;Murphy:1,第88~89页)和另一个卡耶波人神话(M421b;Métraux:8,第18~19页)又回到了上一卷里已扼述并讨论过的一个亚马逊图皮人神话(M326a;MC,第423~424页)之上,但它们所以回到那里,是因为它们以比他们已考察到的那些神话更为明白的方式发掘了乘独木舟旅行和白昼与黑夜规则交替这两个题材相结合的深刻原因。因此,我们现在来回顾这个神话。在永恒白昼主宰的时代,已嫁给一个印第安人的大蛇女儿拒绝与丈夫睡觉,因为她需要做爱所必不可少的晦暗。这丈夫差三个仆役乘木舟远征,去问岳父索要黑夜,岳父看管着囚在水底的黑夜。这岳父愿意把黑夜关在棕榈坚果之中给他们,条件是他们在回到家里之前不得打开。为好奇心所驱使,两个摇桨的仆役想知晓他们听到坚果中的声音的原因。掌管这船的那个仆役起先劝阻他们,后来同意了。三个人聚集到独木舟的中央,打开了这坚果。黑夜逃了出来,在大地上传播开来。蛇的女儿来干预了,她建立了亮光和晦暗的规则交替。

我们已经遇到过天文学三元组。仆役三人组更使我们想起三个又丑又黑的老人,而按照科奇人说的(M412;Reichel-Dolmatoff:1,第2卷,第29页),他们迫害太阳,想让永久的黑夜主宰世界。一个来历不明的亚马逊神话把我们刚才提到的所有题材与一些类似人物联结起来。