M512—M515 曼丹人:起源神话(片段:大洪水)

先民们贪求这遥远异乡河滨丰富的贝壳。马尼加的村民们允许他们来采集贝壳,但要用野兔皮和羽冠上带有新月状黄羽饰的草地鹨作交换。不过,这些异乡人从来不造访曼丹人;因此,为了进行这交易,曼丹人必须乘一艘魔船完成危险的渡河,这船听从他们的命令,但条件是必须携带固定数目的乘者。

当曼丹人成功地渡过阻隔的河水之后,又有一些考验在等待着他们。首先,河滨的树变成战士,而为了搭话,必须先与之交战。然后,马尼加伪装慷慨地款待他们。他迫使他们吃过多的食物,喝过多的饮料,吸过多的烟,还让他们贪上许多女人,以致客人们纷纷死于暴食、狂吸和滥交。只有经受住了这一切考验的人才可以把贝壳装满袋囊而归。可是,曼丹人太喜爱珍珠蚌了,因此,每年夏天又开始去冒险,结果许多人丧命。

靠着名叫“唯一人”或“南风”的造物主的帮助,曼丹人终于能够戏弄他们的敌手。他想出利用向日葵、灯心草和芦苇的秆,印第安人把它们穿过自己身体,他们可以借助它们把食物、饮料和香烟运送到第四个下部世界。按照其他版本,“唯一人”得到三个萨满帮助,他们一个能过量吃,一个能过量喝,第三个能过量吸烟。至于最后一个考验,曼丹人学会用去毛的野牛尾巴代替自己天然的性器官。人们还说,“唯一人”自己揽下所有女人,因为他在自己人那里立下了贞节的规则,这样,当他到了异乡,就有了非凡的本领。

马尼加害怕失败,遂诬称曼丹人弄死了一条狗,以此为借口与他们绝交。他引起一场大洪水。“唯一人”保护自己的子民免受害:“一场浓雾将要降下;它将历时四天四夜。那时你们要明白,它们来到是为了消灭你们。不过,这只是水而已。”实际上,波涛向上冲不到得到丛林保护的红松,而这许多树木是曼丹人按照造物主的命令栽种的。(Beckwith:1,第4~7页;Bowers:1,第132,340~341,347~353,360~361页,等等)

交换的性质已经点明了神话的精神。为了换取贝壳,曼丹人用贝壳做饮料杯(M459a;Bowers:1,第156页)或者耳垂(M513;Beckwith:1,第12页)[4],他们提供了动物皮:野兔皮(按M514为臭鼬皮;Bowers:1,第351页)和草地鹨皮。贝壳来源于水;野兔和臭鼬穴居于地下,在地表活动;我们还记得:草地鹨筑巢在地上,在低空飞翔(本书第228页)。因此,在曼丹人方面,我们有两个交(intersection):地下∩地下以及地面∪大气天空,它们以二元形式整合原始民族三元组。在这交换行为中,正是地和天合在一起面对水。

魔船按一个古老版本(M510;Maximilien,第364页)最初只运载8个人,按另一些版本(M512;Beckwith:1,第4页;M514,M515;Bowers:1,第347~361页)只运载12个人,有时为13个人,这时造物主运载乘者而不会弄翻船(M512,M514)。曼丹人的船实际上只容下一两个人,月亮和太阳独木舟也只运载两个乘者,所以,也许我们在此面对神话“多倍体”(polyploidie)的一个事例,而我们已在曼丹人和希达察人那里发现它的其他事例,并且,它使我得以引入浸润集合的概念(本书第341~353页)。按照M512—M513(Beckwith:1,第4,12页),这船名叫/i-di-he/即“总共一个人走”,因为为了使船行走,只要操纵它就够了,M515详确说明,当船空载时,一个傻男孩对它说:“你上路走吧!”如果印第安人失去了船;这船出走了,一去不复返(Bowers:1,第361页)。这些不吉祥的话语使人回想起M509中桨的使用不当。

转变成战士的树和保护村子免受洪水侵害的树按照鲍尔斯的提示[1,第162页:water willow(水柳)和第351,361页]可能是沙地的柳(美洲长叶柳),并且后来为杨所取代。马尼加强迫客人摄入巨量食物、饮料和烟,显然是为了用地、水和空气的力量来对付他们。把这些食物送入下面第四世界的计划使人想起曼丹人的信念,他们相信,在大地之上有四层天,大地之下有四个世界。

以更一般的观点来考虑,这神话呈现了原因论的特征。它提出了一个洪水理论,从双重的方面看待洪水:地上民族和水中民族斗争的结果以及对季节循环的表现。

我首先来探讨一下第二个方面。曼丹人按照气象的机缘来标示一年的月份:“小寒”、“七日寒”;或者利用动植物的某些特征:“狼发情”、“目力差”、“玉米熟”、“叶落”,等等。大致相应于四月和十一月的两个时期带有对称的名称,它们援用河流的冰封和融化,而这两个事件有着双重的重要性:一方面,融化略微超前于田地工作的开始,冰封略微滞后于田地工作的结束,这开始和结束分别在五月和十月;另一方面,融化报告春末的洪水,而我们刚才已看到,这洪水在宗教象征中占据着关键的地位(Will-Spinden,第117~120,127页)。

然而,不要把神话的空间方面跟这时间方面割裂来。随着季节变化,曼丹人也改变居所。他们把夏村建立在高出河流的岬上,以便村子只从一个侧面受到一条壕沟和一堵断崖的保护。这大约为20米或30米的相对高度,显得很突出,因为田地和田园都位于土地肥沃也易于耕耘的低洼地。那里生长着玉米七个品种、扁豆四个品种、葫芦五个品种、向日葵三个品种。插种之后,在夏季的几个月中,必须除草多次。

当严寒来临时,河流冰封,再也不用惧怕洪水。这时,人们移居冬营,这营寨安扎在河谷底部林木繁茂且有遮蔽的地方。至少在历史上,希达察人遵从同样的习俗:每个夏村都相应地有一个冬村,夏村设在高临密苏里河的草地上,冬村则在这河流近旁的林地上。每种居所还有相应的独特政治组织,因为“冬季头领”的权力在这个时期里是至高无上的,但随着回到夏村,就终结了(Bowers:1,第251页;2,第61页)。

在曼丹人那里,夏村占据追猎场中的一处地方,直径约为50米。可以看到村中央有一个圆筒形建筑,它用树枝覆盖,用加固的木板建造,中间是一根用美洲红松(Juniperus virginiana)做的柱子。时至1930年,在一个村里仍有一些遗迹存在(Bowers:1,图19)。这树象征造物主“唯一人”和他树起的木板墙,即为村子抵御洪水的壁垒(本书第453页)。春天的/okipa/仪式就在那里进行,这些仪式是为了纪念曼丹人战胜马尼加和水的破坏力量。典礼的这个“水的”方面还见诸这样的事实:河流中央的船上总是备有为数六只的圣鼓,三只在溯流而行时击响,三只在顺流而下时击响(Bowers:1,第121,128页注⑱,151,360页)。

曼丹人把这种木板建筑当做他们的诺亚方舟,用一个意谓“大船”的词标示它(M511;Catlin,第350,353,369页)。可见,南美洲神话让我们发现的村子和独木舟的对立在曼丹人那里让位于冬村和夏村的对立:前者邻水,这时水已冰封,因此是不动的;后者远离水,这时河流进入汛期,因此变得非常活跃。在冰封和融化之间、冻结的水和融化的水之间,夏村起的作用类似于独木舟,即超越水的自然运动加速的顺流而行和这运动减速的溯流而行之间的对立。此外,独木舟的天上乘者必须保持适当距离:彼此不能太靠近也不能太远离,以便白昼和季节都完全适度。同样,与冬村不同,夏村的设置也必须对河流保持合理的高度:不能太远离在下面的耕田,因为在夏天仍得干农活;但又得有相当的高度,使洪水止于象征性的壁垒脚下,不波及房舍。从这个意义上说,而且还因为曼丹人自己也认识到这一点,如此标示他们方舟的夏村是一条独木舟,因为它使他们得以克服水的危险。

事情还不止于此。我们还记得南美洲思维赋予神话独木舟的角色:它起着亲近和疏远、乱伦和独身、结合和分离之间的仲裁者的作用。因此,它同两个由它确保其有中介的极项一起构成一个三元体系。然而,我们已经明白,曼丹人思维的二元性也容纳假想的三元组。现在,我要来弄清楚个中的缘由。因为,如果说夏村处于半高处,那么,这也许是相对两个端项天和地而言的。从这个观点看来,天上的村落(祖先的一支来自那里)和比夏村更为“地上的”(因为较低)冬村两者根本对立,而我们已由于所有其他理由而知道,夏村扮演着它们的中介者的角色。

把天/地对立放到前沿的希达察人神话强调,下述动机促使祖先离开天上居所而下凡到地上:他们已没有了猎物,于是到四面八方去搜寻猎物,结果在水下发现野牛群(M520;Beckwith:1,第22~23页;M522;Bowers:2,第304页)。从这个概念出发,曼丹人神话在把猎物的消失归因于作为天上民族化身的造物主霍伊塔的怨恨时,就呈现了对称的形象(M514;Bowers:1,第349页)。在这两种情形里,提到天空,都内涵着没有猎物的含义。

作为野牛增殖仪式,/okipa/舞蹈只是反转了这个关系:这些舞蹈指派鸟去充当野牛的卫士,因为田园精灵想窃取野牛的食物(本书第351~352页)。因此,我要说,就天空关系而言,猎人和猎物是分离的。

意味深长的是,希达察人的从天上下凡的神话开始于从夏村向冬村的季节性迁移。实际上,主要是在冬天,猎人和猎物的关系显得与这些神话所说的在天上的这种关系相反。从冬初一直到春天,曼丹人和希达察人赖以生存的是来到河谷底寻草吃和栖身的野牛群。事实上,印第安人把村子设置在这些动物经常出没的地方。这时,一切社会和宗教活动都要促进人和猎物在村子中央会合。群体全体成员都只可以进行斋戒和祈祷。如果有野牛群趋近,便有一条严酷的戒律禁止砍伐树木、燃火,发出哪怕最轻的声响。“黑口”值勤团毫不犹豫地杀掉掉以轻心或者不耐烦的猎人,因为野牛在低洼地很容易受惊,它们需要许多天的时间来习惯于变动。至于印第安人自己,他们不善于自我控制,尤其当小孩因饥寒而啼哭时。然而,所有的人都得待在房舍里,闭门不出,可以看到野牛在房舍之间游荡(Bowers:2,第56~63页)。

猎人和猎狗的极端接近成为逃避饥饿的必要条件。这一点说明了,为什么男女乱交在为野牛举行的冬季仪式中占据如此重要的地位(本书第317~318页)。冬猎以其技术方面的特征而蕴涵内婚制的甚至乱伦的含义。冬猎所蕴涵的结合跟一种抽象的分离具体地相对立,而这些神话只能提供这种分离的现象,因为在实际上这些印第安人一年四季都狩猎。

但是,在这两种一种为真实的而另一种为想象的极端形式之间,夏猎例示了一种中间情形。夏猎远离村落而在大草原上进行。因此,猎人一直要去到野牛那里而不是等待野牛来到身旁。我已强调指出(第305~306页),这种在经济生活层面上的对比可与社会生活在外婚制和内婚制之间建立的对比相比拟,然而这是有条件的,即外婚应保持在合理的距离上,否则外婚就有落空的危险,因而人又面临分离。因此,在用别的语汇提出亲近和疏远的仲裁问题时,曼丹人思维又跟热带美洲印第安人的思维相契合。在保留(移动的独木舟/停滞的水)⇨(固定不动的村落/流动的水)这个转换的条件下,曼丹人思维只是把夏村置于独木舟的地位,这是就夏村也保护居住者抵御危险的水,并且它象征正是被称为“大船”的诺亚方舟而言的。在这两种情形里,都是在一根垂直的或水平的且每次都还是时间的轴上,同一个公式表达着这两个神话题材的性质。这公式已在第184~185页上使我们得以把独木舟界定为并和析取的交。而且,我们现在可以把它应用于夏村,由此来重现它:(∪)∩(//)。

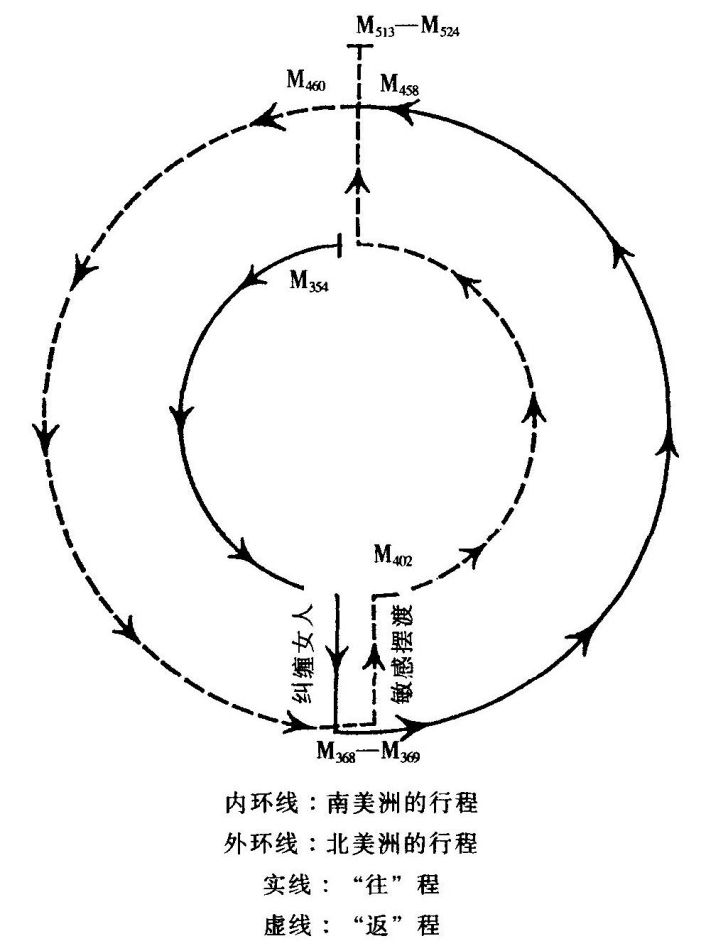

我们第二次使沿岸航行完成闭合的环形航线。因为,正是本书一开头所考察的神话——M354即猎人蒙马纳基的婚姻故事——使我们面对独木舟的形象。为了解释这一点,我们已首先不得不考察北美洲那些以太阳和月亮争论的形式例示其反面的神话。在把太阳和月亮争论这个题材转回过来时,我们遇到了礼仪性猎鹰用的茅屋,它是两个天体和好之后的居所(M458),而它的象征又回到了独木舟。

于是,当重新开始我们的行程后,我们从独木舟题材过渡到了敏感摆渡者题材,从沿河流长度航行过渡到了横渡河流;通过一次这些神话也予以证实的回转,这后一题材又给了我们洪水,它使渡河成为不可能。最后,中性化的洪水又重新以诺亚方舟或夏村圣屋的形式把我们带回到独木舟。

可以说,在曼丹人和希达察人那里,猎鹰茅屋是相对于夏村和冬村的,就像夏村(处于半高处)本身相对于天上的(在高处的)村和冬村(在低处的)一样。实际上,猎鹰在历法上在夏天猎野牛和冬天猎野牛之间进行,而且我们还已看到,后两种猎野牛从一切观点:技术、经济、社会、道德和宗教来说都形成一对对立面。这种对立面在另一种情形里仍然存在并得到加强,因为夏村在分离的狩猎(在天上)和会合的狩猎(在低洼地里)之间起中介作用。

不过,同样显而易见,我们第二次回到出发点,乃预设了方向的改变。这一点从对两个“低音部”做的比较就已经可以看出,而我们已根据它们选择构造了M458和M503的和声。实际上,在第一种情形里,我们已将这和声写成:

夏至 秋分 冬至

因此,它是从左到右读(第292页);然而,在第二种情形里,我把它改写成这样的形式:

春分 冬至 秋分

它应当从右到左读(第446页)。

然而,只要略加思索,就会发现,这两条线是互补的,它们合在一起,便界定了一个封闭的神话组。在沿第一条路线行进时,南美洲神话已给了我们纠缠女人的题材,而我们为能建构这题材的聚合体,就必须把探究沿北美洲方向扩展到大草原印第安人神话才行,这些神话则通过天体争论把我们带回到独木舟。在第二阶段旅程中,对独木舟题材的北美洲各模态的研究揭示了敏感摆渡者题材,而我们为能建构这题材的聚合体,就必须诉诸南美洲的例子才行;归根结底是它们把我们带回到独木舟。如果以这种方式解读旅程路线,是准确的,那么,就必定可以推知,纠缠女人题材和敏感摆渡者题材之间存在一种对称关系(图41)。

图41 本书在神话域中行过的旅程

然而,似乎只要从语义观点去探讨,这一点就已昭然若揭。在每一种情形里,都有两个人物,一个叠在另一个的背上,以便进行地上的行程或者水上渡越。纠缠女人要尽可能久地停留在丈夫的背上,她代表对于他的致命危险;旅行英雄要尽可能短时间地停留在摆渡者的背上,后者同样代表对于英雄的致命危险。纠缠女人的实际奴隶靠水摆脱了她,因为她不会游泳;食人鳄鱼的虚幻猎物靠地摆脱了它,因为这妖怪在地上无法立足。最后,如果说摆渡者显得是敏感的,那么,纠缠女人毫无敏感可言。她毫无顾虑地把粪便撒满丈夫的背(M354),而摆渡者表现其敏感性的方式之一就在于威胁这旅行者,倘若他想解大小便时忘掉是在这妖怪的背上,便要吃掉他(M403d;Nordenskiöld:3,第288页)。

对神话作本文分析,可以给这一点提供经验的证实。我们知道,纠缠女人的题材可以按两种方式加以反转。一方面,它可反转为头,这头滚动着追逐受害者,一直追到救助的水;另一方面,可反转为潜水龟,把受害者引入水底溺死。然而,这些神话几乎总是通过这两种反转之一把敏感摆渡者题材跟另一个题材连接起来,而我已假设,这另一题材本身此前已另在一根轴上被反转过。例如在敏感摆渡者的北美洲异本中,在那里,鹤把蹼伸长,充作人行小桥,以便于被滚动的头追逐的英雄逃离(Waterman,第43页);以及在M508中,它的第一个插段重现了M385,替我们引入致命的龟的题材。在南美洲,敏感摆渡者故事的某些版本终结于纠缠儿子的题材(M403b,Wagley-Galvāo,第140~141页),它在两根轴上转换了纠缠女人的题材:女人⇨男人,以及妻子⇨儿子(而滚动的头的题材每每作这样的转换:妻子⇨母亲)。

这是一个复杂的旅程。它的各条路线有时保持同一指向,在保持平行中又相互偏离,或者相互交错,甚至相互逆反。如果我们不记住,这个旅程使我们得以同时完成许多任务,那么,它就让人无法理解。事实上,本书的论证沿三个向度展开:种族志的、逻辑的和语义的;如果说本书有什么独创性的话,那么,这就在于它表明,每个向度在一切阶段上都保持与另两个向度连贯一致。

首先从种族志的观点来看,必须跨越巨大的空间,克服把热带美洲印第安人跟北美洲大草原印第安人隔离开来的多样距离,它们涉及生活方式、社会组织和信念。然而,我把《神话学》前两卷的营地牢牢地安扎在我较为熟悉的南美洲种族志的地盘上,因此,要如此改变目标,无异于去探索另一颗行星。所以,在把本书局限于北美洲中部地区的神话时,我选择将我们的宇宙飞船投入一条预期的轨道,直到下一卷也是最后一卷给它重新起航的机会,驶向更西更北的地区,在那里,在保留种种转换——即使假设文化都相同(无疑事实并非如此),半球的改变也会要求作这些转换——的条件下,我们就像从一面镜子来认识所有那些我的事业开始时所考察的最初神话。就此而言,第295页上对M428和M10所作的对比,只是对我所希望做的证明的一次预先尝试,我是想证明,一个分布区域广远的神话体系总是封闭的。

现在转到形式的观点。我要区分开我所采取的程序的三个方面。第一,我们要超越已研究过的那些最初神话动用的各个对立,这些对立主要处于一根垂直的、宇宙的和空间的轴上:高和低、天和地、太阳和人类等。现在转向那些依从另一个体系的神话,它们界定了位于一根水平的、社会的和时间的轴上的各个对立:这里和那里、亲近和疏远、内婚制和外婚制,等等。如果说第一根轴在其中展开的空间看来是绝对的,那么,第二根轴在其中展开的时间则是相对的。

这一点说明强调了另一个方面。实际上,我用极项或中介项构造最初的各个对立,而对于这些项我们总是可以绝对地说,它们存在或者不存在,结合或者分离。相反,本书中我们始终与之打交道的那些对立,它们所包含的基本构份不再是项而是在这些项之间察知的关系,而过于接近、过于远离或距离适当都按这种关系判断。这就是说,皆以仅取近似值的经验模态为例示的结合、分离和中介无疑仍可以作为关系来界定,但同时已成为一种更高阶的组合的项,而且从中可以看到一种真正的命题的逻辑(logique des propositions)的端倪,它发展了第二卷业已表明的形式的逻辑,本身也超越了第一卷所关涉的可感觉性质的逻辑。通过不倦地探讨同一些神话,或者通过纳入新的神话(但它们从形式观点来看仍属于同一个神话组,因为可以表明,它们是对前一些神话的转换),结构分析螺旋式地进步。结构分析似乎原地踏步,但始终企求达到神话材料的更深刻层次,悄悄潜入神话材料的中心,一点一点地洞察其全部性质。

随着从离散的量过渡到连续的量,或者至少从季节的大间隔过渡到由月和日的序列构成的较小间隔,我们终于观察到,传奇小说型结构如何逐步地为导致产生可称之为流变神话体系(mythologie des fluxions)的神话结构所取代,因为这结构旨在解释这些引起白昼和黑夜、溯流而行和顺流而行、流动和返流、冰封和融化、洪水和退水交替的周期性微小震荡。

剩下来要考察语义的方面。这里现在也有一个转换昭然若揭。成了第一卷书名的生食和熟食的对立是烹饪之无或有的对立。在第二卷里,我假定了烹饪的存在,以便审查其周围:在烹饪的这一边,关于蜂蜜的习俗和信念;以及在烹饪的那一边,关于烟草的习俗和信念。本第三卷继续沿着同一方向进行下去,专注于烹饪的轮廓,它有一个自然的方面,即消化,还有一个文化的方面,后者经由食谱(recette)而一直到餐桌礼仪。实际上,食谱属两个范畴,因为它规定了对于自然物质的文化精制,而消化占据与之对称的地位,因为它在于对业已由文化作过处理的物质再作自然的精制。至于餐桌礼仪,它差不多属于二级文化精制;在食物配制规矩上再添加上食用礼仪。以某种方式并从某种意义上,是否可以说本卷中考察的神话表现了一个关于消化、食谱和餐桌礼仪的三元理论?我剩下来要做的,正是表明这一点,以之作为结论。

[1]这个分析还是不完备的,因为也有这样的情况:这英雄在旅行返途中必须把他自己腿上一块肉作为食物提供给蛇(M469b;Bowers:1,第291页)。我把这个枝节撇在一边,因为雪鹗神话是唯一往返途中都有摆渡者介入的神话。因此,应当把它撇开,作这样的分析会引我们走得太远;何况曼丹人的神话已经证明是极其丰富而又极其复杂的,实际上是不可穷尽的。我们在此只是浮光掠影而已。

[2]第一个系列的前进性产生于M460把肉放在植物性食物丸子的后面,以及M460的干肉跟M503的植物性食物丸子和兽粪相对立。至于第二个系列的倒退性,它直接导源于历法:事实上,正是冬天接在秋天之后,春天接在冬天之后。

[3]已发现在加利福尼亚的温图人(Wintu)的一个神话中也有这种禁忌(参见DuBois-Demetracopoulou,第343页)。

[4]在历史上,曼丹人表现出习惯于把碎玻璃用炉火融化后制成珠子(Maximilien,第338,340,348页;Will-Spinden,第115~116页)。