M493a 梅诺米尼人:被俘获的太阳(1)

一个印第安人家庭有六口人:父亲、母亲、四个孩子(三个男孩和一个女孩)。三兄弟一连三天都去打猎。他们带回了一头熊,而父亲要求两头;接着,他们带回了两头,而父亲要求三头;然后带回三头,而父亲要求四头……在幼弟待在家里的时候,两个哥哥去野营,熊把他们逮了起来。父亲和母亲去寻找他们;他们已死去,成为熊的牺牲品。

最小的兄弟独自与妹妹一起留在家里。他想找到哥哥,便去到熊那里。他在熊的姊妹的帮助下用火烧死了熊。这姊妹至少态度暧昧。熊使他的哥哥们变成半动物形,他使他们恢复人形。

为了报偿英雄的功绩,他们的姊妹给他做了一件漂亮的海狸皮衣袍,她用染上多种色彩的刺给这衣袍绣花。可是,有一天,这男孩在太阳照耀下睡觉,太阳光线灼坏了这衣袍。他勃然大怒,向妹妹要了一根阴毛,用它制成缘饰,把太阳俘获,太阳已被弄得半身不遂。黑夜笼罩大地。太阳大声求救,各种各样动物应声急忙赶来,最后老鼠成功地解救了它。(Hoffman,第175~182页)

这故事接着讲述长兄的冒险经历,这些经历大致重演了M489f中达科他人英雄的经历(本书第373页)。我们还记得,这后一神话反转了疤痕男人的故事。梅诺米尼人版本和达科他人版本间的差异主要缘于这样的事实:梅诺米尼人英雄娶两个女人为妻,一个邪恶,另一个善良,她们取代达科他人版本中的两个有类似品质的姊妹,后两者分别是篡夺者食人魔的妻子和英雄的妻子。此外,达科他人神话一度把英雄变成狗;这里,一条狗使英雄复活,换言之,使他在死后从尸体变成他自己。

另一个梅诺米尼人版本(M4936:Skinner-Satterlee,第357~360页)未给英雄以兄弟。在父母亲被熊杀害之后,独自与姊姊待在世上,姊姊在他身边扮演教师的角色。这英雄没有兄弟,但有一头驯化的鹰,这鹰劝他用一根阴毛装点(不是制作)缘饰,后者用来俘获太阳,因为太阳有罪,烤焦了他的衣袍。在第三个版本(上引书,第360~361页)中,一只鶙鵳提供了更积极的合作。

这神话接着讲述生活在一个湖的底部的熊的破坏作用,然后讲述东方天空的女人的故事,其措辞和我已讨论过的神话(M475c,本书第337页)所应用的相雷同。由此可见,至少在梅诺米尼人那里,被俘获的太阳的神话和10个一组循环之间存在一种实际的联系。这种经验联系起来,我们的方法是有效的,因为,当以演绎方式进行时,我们达致同样的论断。

第一个版本反转了兄弟和姊妹各自的年龄和角色。它也回复到10个一组循环,不过是间接地回复,中间经过这版本探讨算术和问题时所用的原始材料。这神话的众猎人兄弟安排了两条路线,一条引向右边,另一条引向左边。第一天,两个哥哥走右边的路:他们发现了一头熊,大哥杀掉了它,幼弟在左边路上什么也没有看到。第二天,三兄弟策略依旧;两个哥哥发现了一头熊,二哥杀了它,而向左进发的老三也杀了一头熊。第三天,三兄弟一起在岔道口各杀了一头熊(首先是幼弟一个人,然后是两个哥哥,最后是三兄弟共同协力)。然而,头数一头一头增加没有用,父亲每天都抱怨,怎么不再增加一头。因此,这就有了一个由实际数目和虚的数目(由父亲的愿望表达)组成的级数:1,[1(+1)],2,[2(+1)],3,[(+1)],这组数同幸运猎人构成的级数:(1er,0,0),(0,2e,3e),[(3e),(2e,1er),(3e,2e,1er)][1]相并列。三兄弟在两条路上变动的分配给前面两个算术性质的坐标又增加了几何坐标,不过那两个算术坐标也不相同,一个诉诸基数,另一个诉诸序数。

尤为令人注意的是第二个版本中驯化的鹰的作用,因为它引入了东方天空女人的故事,如我已说过的那样。这故事突如其来地终止于释放这禽,以及人被禁止看俘获的鹰。我现在来研讨这一点。

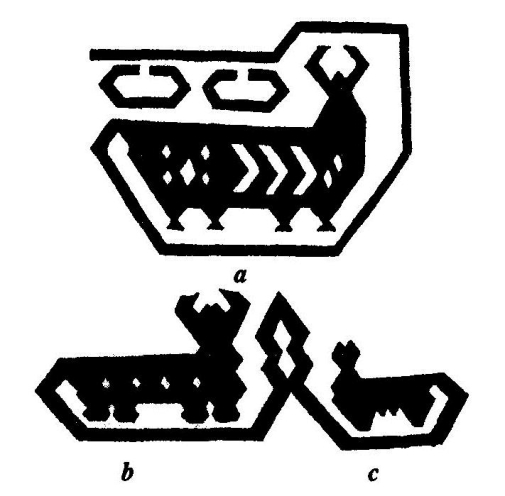

梅诺米尼人是阿尔衮琴人中最早定居在大湖区域的群体的后裔,其语言似乎也极其孤僻(Callender)。他们拥有一种复杂的宇宙学。他们在地面的两边都区分四个层面。秃鹰和其他猛禽主宰最高的世界,金黄的鹰和白鹅主宰第二层,雷雨主宰第三层,太阳主宰第四也就是最后一层。在另一边,即在地下,首先可以遇到有角的蛇,它是第一个地下世界的主人,然后依次为大鹿、豹和熊,它们分别为第二、第三和第四世界的主人。人们称豹(图35)为神话动物,它形似美洲狮,但像野牛似的有角(Skinner:4,第81,87页;14,第31,263页)。

然而,霍夫曼(Hoffman)的各个版本以长篇冒险故事(saga)把在别处分散给出的各个神话串联起来。它们叙述跟冥界熊进行的斗争,接着英雄在狗的帮助下跟太阳进行斗争,而按照M493b,英雄在这场斗争中得到他的驯化的鹰帮助。接下来是这长兄在大鹿那里进行种种冒险活动。关于这个故事,霍夫曼(第186~196页)以及斯金纳(Skinner)和萨特利(Satterlee)(第399~403页)搜集到作了反转的版本:这里,人同战胜驯鹿的麋结盟;那里,人同战胜麋的赤鹿结盟。不过,每一次被征服的民族都转变成同名的动物种。最后,还可看到幼弟在熊追逐下的冒险经历;他逃过了这些熊妖的追逐,而这些妖怪又累又饿,只好变成简单动物(Hoffman,第196~199页)。

图35 梅诺米尼人的“豹”

(据Skinner:14,图版LⅩⅪ,第263页。最小的图案代表普通的美洲狮)

因此,我们可以说,这些神话着眼于作为宇宙各种不同平衡状态之结果的运作系列时而让人同神话的或实际的动物结盟,时而让人同它们对立。一个人加一头鹰胜过太阳,在上部世界中占据崇高的地位;但是,太阳加鼠或鼹鼠(它们是卑微的冥界动物,生活在浅表的地下)便胜过人。一个人加一条狗(狗在地上的位置和鼠在下面的位置相对称)胜过熊(熊在下部世界中占据着和太阳在上部的位置相对称的位置)。如果说相加(人+鹰)以太阳被支配为结果(参见M486a),那么,相减(人—鹰)以雷雨被战胜为结果,如M475c十分明白地指出的那样。这样,鹰和狗构成相关而对立的对偶。这里,鹰不必加以驯化(这与其他部落的习俗相反),以便它不侵犯前两个上部世界(它是这两个世界的主人);人可以使狗成为家养动物,从而使之侵犯第一个下部世界,在那里,有角的蛇用一条狗当侍从。

为了闭合这个神话组,就应当把那些有豹介入的神话也整合进来。这些神话非常错综复杂,很难隔离开来,因此,我们这样做没有风险。不过,最好只是树立一些标杆,把这个问题保留下来。我要提请未来的研究者注意一个梅诺米尼人神话(它有两个版本),豹在其中占据重要地位(M493c:Skinner-Satterlee,第317~327页;M493d:Bloomfield:3,第469~483页)。令人瞩目的是,这个神话反转了几乎所有我已列举过的题材。例如,头皮或被敌人夺取的头的题材,这里转换为腿;衣袍被轻率地置于太阳曝晒之下而发焦的题材,这里代之以把衣服放在抵御恶劣气候的掩蔽所里,以便保护它们;太阳被俘获,从而让黑夜主宰世界,现在则是英雄使太阳减慢行程,以便延长白昼持续时间……妒忌的题材出现在神话的结束处,作为对英雄所面临的危险的解说。因此,这里又可以看到曼丹人夏猎创始神话(M462)以对称形式出现。在M462中,一头妒忌的野牛把它的人丈夫一直引到自己人那里,让他蒙受更严重的危险;然而,在这里,妒忌的姊妹追逐英雄,一直追到自己人那里,更确切地说,一直追到公公那里,后者像另一个神话中的野牛的双亲一样也怀有杀人的意向。M493c,d从其他方面重现了M489f,但我要说,在神话总体中,这神话本身占有一个反转的位置。

阿尔衮琴人“豹”神话的这些独特之点提出了一个令人感兴趣的问题。我们还记得,我已把大草原的箭猪记述还原为涉及这种刺鼠的阿尔衮琴人神话的反转,而这对于没有或罕有箭猪的大草原来说是必要的。在大草原,神话把箭猪从象征的动物转换成假想的动物。然而,梅诺米尼人就野牛而言所处的境况类似于曼丹人或阿拉帕霍人就箭猪而言所处的境况:他们不是不知道它们,而是为了狩猎它们就应当走得更远(Skinner:14,第120页)。因此,我们可以问,冥界的豹是否按假想的模式置换了异域的野牛(它们带上野牛的角),一如大草原神话的天上箭猪置换一种别处实在的且在地上的而这里没有的动物。由此可以明白,一如某些大草原神话反转大湖地区关于猎箭猪的神话,一个关于豹的梅诺米尼人神话反转了一个关于猎野牛的曼丹人神话。

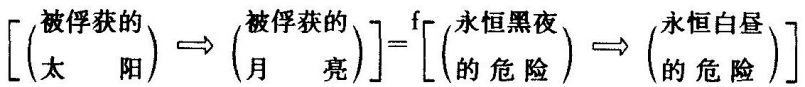

就像我在前面已考察过的所有神话一样,被俘获的太阳的神话也关涉某种类型周期性的建立。这个特征在许多版本中都突现在前沿。在本吉人(Bûngi)那里,这事关周季周期性,这里太阳和英雄就冬季长度达成一致意见,而在奇佩维安人(Chipewyan)那里,也关涉周季周期性,这里太阳答应略微延长白昼。遭到永恒长夜统制损害的周日周期性在太阳获得自由后又重新建立起来[蒙塔格内斯人(Montagnais)、奥吉布瓦人、克里人、梅诺米尼人、福克斯人、约瓦人(Iowa)、奥马哈人]。乍一看来令人感到奇怪的是,直到有了纳斯卡皮人的版本(M494),这种解释才找到自己的地盘。月亮而不是太阳被俘获。不过,这神话详确说明,从前,月亮和太阳在天空中协同旅游:因此始终是白昼。相对于其他各个版本,并考虑到问题也是在于确保白昼和黑夜的规则交替,这神话服从下列转换:

我们切不可因为这些一般性质而忘记,我在引入这神话时只考虑到很少几个版本,在这些版本中,英雄用阴毛制造缘饰。我把这神话在大洋洲的存在(并且有时说法也一样)所提出的问题,完全撇在一边。在大洋洲,源自塔希提岛和土阿莫土群岛的许多版本都采纳取自一个亲近女人:母亲、姊妹或妻子的阴毛的榜样(Luomala,第26~27页)。至于对这些版本是否可作与我们相似的解释,或者说,彼此相似的各个元素在两处是否被作了不同的组合的问题,它们的探究属于玻利尼西亚问题专家的事。

另一方面,我局限于美洲的事实。因此,我要指出,卢奥马拉在研究了各个异本的分布之后,作出了这样的估计(第18页):比别的题材更受人看重的阴毛题材跟英雄因太阳损害其衣袍而发怒的题材一起构成了最新的发展。结构分析拒绝承认历史方法的结论,这不是第一次,我们在天体妻子神话那里已看到过这种情况。显然,在我作的解释中阴毛缘饰占据基本的地位。我并不打算用冒险的重建来为这种情形辩护。这题材相对来说属于罕见的,并且集中在传播区域的假设的中心附近。不过,这一点给我留下的印象还不如另一种情况令人瞩目,这就是每每在英雄身边有个姊妹。在26个版本中,有15个版本里可以看到这种情况,不过在另两个版本中,由母亲取代姊妹。与历史方法相反,我不认为,神话可能包含无缘无故的、毫无含义的题材,尤其当同一个细节突现在许多版本的前沿时。同时并用转弯抹角法(périphrase)、提喻法和曲意法(litote)诸修辞手段,但始终指涉姊妹,这就指示了一种与她的身体相联系的但极端重要的生产,而她用遮蔽物严实掩盖这种生产。事实上,烤焦衣袍的题材和阴毛缘饰的题材是两个要素,借之当能把众多神话连接起来,以便构成一个连贯体系。

我不详细讨论衣袍的插段,尽管无疑意味深长的是,除了一个例外而外,以上说到过的版本都要求衣袍用鹿的毛皮做(本书第378及以后各页),或者用我已讨论过的许多神话中的太阳食人魔卫鸟的羽毛做。阴毛常常成为一种执拗要求的对象,而姊妹通常表现为服从这要求,急切献出它。对阴毛的选择构成了讲述太阳被俘获后继之以长夜的故事的14个版本的基本特征(Luomala,第11页)。因此,这神话指涉太阳和大地的分离,而有些版本利用一根阴毛来解释这分离。不过,我们已经知道,在太阳和大地之间,头皮起着与结合相反的作用:最早的头皮取自头发像火一样红的食人魔,这些皮的闪光使白昼的光变得更亮而又更美(M490)。曼丹人和希达察人由于我已指出过的理由(第274~275,282~283,297页)(本书最后一篇将要阐释这一点)对这体系作了部分的转换。与他们不同,苏人语系的其他部落和中部的阿尔衮琴人把头皮作为他们与太阳结盟的象征:“人们以开战、剥头皮为荣……(梅诺米尼人)战士吮舐尚新鲜的头皮滴下的血,以之象征太阳吃敌人。老人们说,太阳吃战死的男人。”(Skinner:第79,116页;11,第309页)

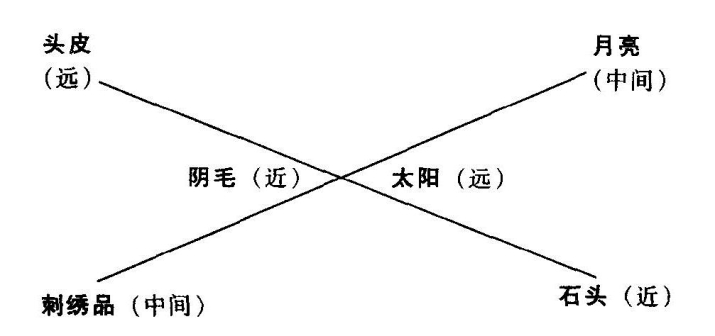

由以上所述可知,在战利品中,阴毛的含义为太阳和人类分离,头皮的含义则为两者相结合。因此,我们可以把两个三元组,即宇宙物体三元组和装饰物三元组连成一体,取两个三角形以顶点相对接的形式。在一个三角形的顶点上,我们记下阴毛;在另一个三角形的顶点上,记下太阳,因为按照神话组(M491—M494),一根阴毛以俘获这天体为其职能。对神话M466到M490所作的研究已表明,根据这种俘获功能,我们可以把已探究过的那许多神话构成的复杂总体组织成一个体系(图36)。

图36 两个三元组的相互适配

尽管这图表面上看起来很简单,但它说明的那个体系却非常复杂。在右边的三角形中,首先可以注意到,太阳、月亮、石头(它是大地的一种模式)构成三个项,这些项相对于人处于不同的距离;太阳在远处,石头在近处,月亮占据中间地位。[2]记在左边三角形中的各个东西在这些项和人之间起着中介作用。就像前面的讨论已经表明的那样,头皮是对于太阳的正面中介物,阴毛则是负面中介物:前者起结合作用,后者起分离作用。这些神话明显偏爱鹿皮靴。这表明,这些神话尤其试图用绣花服装来作为人和地的关系中介。但另一方面,这些中介物本身处于不等的距离上:头皮源自敌人,就是说是远的,阴毛源自自己或一个亲近女人的身体,是近的,刺绣品占据中间位置:由一个亲近女人制作,但使用远的材料。

毋庸赘言,就像图示的分布情形那样,这些神话把宇宙项中的最远者——太阳和化妆物要素——阴毛联结起来,同时又遵从在这个项或这个要素和其他相关的项或要素之间也已察知的那些关系。我们刚才已看到,利用这种分析方法,就可展示这些神话中鹿皮靴所代表的刺绣物和石头所代表的大地之间的直接关系。因此,为了使这体系连贯起来,就必须揭示在第三个项和第三个要素即月亮和头皮之间的直接关系。

这个逻辑要求应当加诸这神话组的所有神话,因此,这些神话只不过是提供了相关评述。因为,如果说关于太阳和月亮阴影起源的神话为一方,关于天体妻子的神话为另一方,两者都发出同一种声音:月亮的阴影象征女人的月经,那么,我们在本讨论开始时(本书第334~340页)就已证明,关于头皮起源的神话引入了这些战利品和因月事不适的女人之间的等当关系。

不仅在北美洲,而且在世界其余地方,猎头的哲学都用陈述或用仪式提示了这种战利品和女性之间的这种隐秘的亲合关系。就此而言,我们切不可因特定的剥头皮技术而转移视线,而应当专注于一般现象。在北美洲,这种技术可能是晚近出现的事,它导源于猎头技术,而这种猎头技术类似于南美洲广泛流传的猎头技术,后者曾流行于秘鲁,并且直到现代还流行于吉瓦罗人和蒙杜鲁库人那里。我已评述过的那些神话同样多地谈论被砍下的头和头皮,甚至更多地谈论砍下的头;这些神话予以证实的这种古老性从下述事实得到加强:曼丹人和部分希达察人(他们向我提供过许多例子)赋予敌人的头颅以及杰出祖先的头颅以特殊的价值,他们把后者供奉在祭坛上(Maximilien,第381~382页;Bowers:2,第331~332页)。

就北美洲而言,我们回想起,几乎在所有地方,头皮都直接交到女人手上,或者通过女人而同胜利者有亲缘关系的男人手上。在大草原和贝勃罗人(Pueblo)那里以及林地的阿尔衮琴人那里,女人都跳头皮舞,她们脸上抹黑,常常身穿战士服;在舞蹈结束时,她们就占有这些战利品(Skinner:4,第119页:5,第535页;12,第757页;J.O.Dorsey:3,第330页;Wissler:5,第458页;Murie,第598页;Ewers,第207页;Lowie:9,第650页;Stephen,第1卷,第97~99页;White,第97~101页,等等)。达科他印第安人对女儿说:“如果一个勇敢者娶你为妻,你就可以为他的头皮而唱歌跳舞。”(Walker,第147页)

在岳父母禁忌非常严格的地方,例如在詹姆斯湾西边的和大草原里的阿尔衮琴人那里,只有奉献头皮,才能使他们放弃这些禁忌(Wissler:4,第13页注①,他在那里援引了黑足人、曼丹人、阿西尼本人、克里人;Lowie:2,第30页)。“一个想能同岳母说话的希达察人带一张在战争中获得的头皮给她,对她说:‘这是给你老人家的一根手杖。’他把头皮伪装成这东西给她。这岳母有权利在战士们跳舞时夸示这战利品。”(Beckwith:1,第192页注⑨2)

无疑,应当区分开两种情形。在一种情形里,头皮给予战士的妻子或妻子的父母(奥吉布瓦人、奥马哈人、堪萨人),另一种情形里,一些直系亲属:战士的母亲、姨姑或姊妹接受头皮(锥心人、梅诺米尼人、文纳巴哥人、约瓦人、波尼人、佐尼人)。对这些证据,提供者总是小心翼翼地不作详确说明,使人无法下肯定的结论。我们充其量只能说,这差异似乎不是继嗣原则的产物,而倒是每个社会中女人的取受和给予者各有地位所使然。一个男人通过奉献给他的姊妹一张头皮而加强了她与放出的血的亲合性;当他通过把一张头皮给予一个女人的父母(他们已成为他的姻亲)而补偿了作为赠予物的这女人时,他使这亲合性对于其妻子中性化(neutraliser)。我们说,在一种情形里,他把姊妹转变成永恒的不适者,从而使她象征性地脱离丈夫,尽管他实际上已把她给予她丈夫;在另一种情形里,他自认为是一个丈夫,而这丈夫如果不想作出回报,就绝不可能得到一个妻子。实际上,每个月历时几天的周期性不适使妻子摆脱丈夫,就好像她的父母在这个时机重又获得了对于她的支配权,也好像给予者和取受者围绕这种权利的冲突可以通过一种交换,即用一个流血的战利品来换取这另一个流血的战利品即一个不适的女人来解决。

我不用假定这种等当关系,因为这些神话本身就担负了肯定这一点的工作。在砍下了食人魔的头之后,它的伪装妻子声称,她来了月经,得离开茅舍,遂带了这战利品逃离:“她向前行进,而血从头颅滴下,但她(受害者的母亲)叫了起来:血从这身患不适者流淌出来。”(M469b:Bowers:1,第291页)当文纳巴哥人神话M484的英雄从父亲处讨回他杀死的敌人的头皮时,他把它送给母亲和妻子,教她们把这珍贵遗物放在床上。她们抗议说,她们不想跟一张头皮做爱,从而采取一种态度,它同一个男人在妻子不适时的态度相对称。为了证明这种解释的有效性,只要援引同一神话的一个先前插段,就够了。在这个插段中,一次为获取头皮而进行的征伐的头领规定,前四个战利品必须获取两对年轻夫妻,他们非常恩爱,以致离开村子是为了无限期地延长蜜月。与其说夫妻俩绝非完全相互独立,人们也没有查禁他们的能力,还不如说,在表明自然使配偶间周期性地分离的同时,社会担负起更加流血的干预来分离他们的责任。这样说难道不是好得多吗?

这些神话正是给予我们这种启示,它们把头皮的起源和月经的起源结合在一个故事里面,或者,如M474,说最早的月经由第一个头战利品造成。意味深长的是,这头战利品或这头皮(M475a)能够重新同其所有者的身体或头相连合,因此类似于女人,她经过几天之后又恢复健全。如果说土著思维把猎头视同于猎女人(在大草原印第安人那里,战争服务于这两个目的),再如果说作为回应,它把不适的妻子视同于由给予者暂时获自取受者的头皮,那么,它必定认为,战争和婚姻有直接等当关系。这方面的征候并不缺乏,这里只要引证一个,也就够了。在堪萨人那里,只有文身过的战士,也即获得过较高战争荣誉的战士才能充当婚姻事务中的中介者的角色。求婚者的父母约请一个这样的战士,他再选择另外三个得到认可的战士,在他们陪伴下去到姑娘那里。如果姑娘的父母欢迎这一行,那么,这/mezhipahai/就一一朗诵他得到的诸多功勋,然后由他的助手们也照样朗诵一遍。在回到求婚者那里之后,他们最后又多次列出这丰功伟绩。但是,如果求婚遭到拒绝,那么,他们就悄然返回……在婚宴期间,年轻夫妻背对背,互不注视(Skinner:12,第770~771页)。

这样,结构分析突然始料所不及地弄清楚了仪式和习俗的一些尚属晦暗的方面,然而这些仪式和习俗必定被赋予了根本性的重要含义,因为我们发现,在世界的一些相隔遥远的地区,它们是一样的。实际上,为了引出方法上的教益,就不要忘记,正是我们已作过的对10个一组的算术本质和算术意义的反思对头战利品和女人之间的联系提出了一种解说,哪怕我们本来没有这个打算也罢。这种联系以各种迥异的文化得到证实,也从北美洲广为流传的习俗即把头皮给女人或让她们拥有得到证实。

但在同时,我们也明白了,为什么在所有我们的神话中,头皮的起源和月经的起源都有男女同体的人物介入:“从前有四兄弟,他们没有妻子,独自生活着;他们还同时做着女性的工作。一天,老大在采集树木,有样东西钻进他的大脚趾里……它肿胀起来,长得像他的头一样大。”这样,他怀孕了,生出了一个小姑娘(M489:Walker,第193页)。在别处,与这些从事女性工作的男人(M473—M477)相对应的,是变成或伪装成女人的英雄(M480,M482,M483等)、模棱两可的女英雄(M469,M493)、阴阳脸的男人(M482,M486)……

这样的人物不仅存在于神话之中;他们有时也在仪式中充当角色,发挥职能。切延内人就是这样。他们委托一个小组来指导头皮舞,其成员被称为“半男半女”,穿戴得像老人。这些男人选择过女性生活方式,他们的声音听来介于男女之间。此外,他们每人都有两个名字,一个男的、一个女的。少女很喜欢他们,因为他们参与婚姻事务,而且喜欢私通,而头皮舞就为私通提供了机会。在按设计练习舞步的过程中,每个女舞蹈者看来都俘获了自己的意中人。用礼物把他赎出来的事交由他的姊妹去办(Grinnell:4,第306~310页)。

这似乎和我在前面已描述过的堪萨人习俗形成鲜明的对比。实际上,在一种情形里,中介者的角色由战士承担,这就加强两性的对立,因为男女分别被视同同胞和敌人;在另一种情形里,这角色由混性人物承担,这把由他们作为中介者的男女两性的对立降到最低限度。就希达察人而言,他们在战士生涯和“男—女”生涯中看到了择一性选择的两极:一个成年人若不想过其中一种生涯,那么,他就必须选择另一种(Bowers:2,第220页)。不过,在婚姻交换中,每一种程式都相应于两个联姻群体之间的不同的紧张程度。如果说头皮在父方和母方之间起着中介作用,那么,神话创作的这种中介兼具两种本性,就是正常的。我们不久就可在一个梅诺米尼人神话(M495,第396页)中又见到一个扮演这种角色的男女同体者。

最后,可以恰当地指出,在本讨论中处于单独地位的头皮和经血属于一个包括四个项的更为复杂的总体。实际上,这个神话组的各个神话中还出现了另外两个项:一方面是妻子头皮的表膜,它可以说是微头皮;另一方面是猎物的肝,一个贪吃而又坏心眼的妻子要求吃它。我已说明一个在美洲得到充分证实的信念:经血来源于肝(MC,第372页)。如果说男人头皮和女人表膜之间的关系是隐喻的关系,那么,肝和经血的关系因此就是换喻的关系;这里还应补充说,一个女人年轻但爱吃肝,那么,她的行为就显得她好像已过了绝经的年龄:“女人只要还能生孩子,就不吃野牛的肝,因为这对她们不利。”(Beckwith:1,第302页,注⑭1)从莫多克人和萨利希人一直到米克马克人(Curtin:1,第126页;Phinney,第137页;Rand,第68页),北美洲神话提供了无数例子,说明这种把肝留给老人的情况。

事情还不止于此。拥有一张头皮,就保证战争成功,而摄入女人的表膜,则导致狩猎失败。M493a,b说到,妻子不摄入肝,是她的丈夫狩猎成功的条件(Hoffman,第182~185页;Skinner-Satterlee,第399~400页)。最后,经血导致战争失败;大草原印第安人把用于军事祭仪的祭坛从里面有一个不适女人的帐篷中撤出。因此,可以得到一个克莱因群,把X、—X、![]() 四个值分别赋予头皮、表膜、肝和经血。

四个值分别赋予头皮、表膜、肝和经血。

上述考察粗粗说明了对我在第六篇开头(第317页)提出的各个问题的一个回答。因此,这些考虑看来并不像洛伊那样悲观。他曾声称(3,第9页):“我以为,要重新建构苏语各部落的极其古老的神话,就会像研究他们的更古老的文化一样,一切努力都将终成泡影。无疑,苏人在分散成各个不同部落之后仍有一个文化和一个神话体系。但是,历经数千年的沧桑,已经没有剩下什么我们可以断定不是相互假借的或就近从邻族假借的,而是属于这份古老遗产的东西了。”无疑,这是实情,但这并不妨碍我们追溯遥远的过去。

我们从探究箭猪记述的起源出发,一步一步走向发现一个猎头神话体系,这些神话的内在特征和分布区域都很古老。根据这体系,我们已发现了两个同系的三元组,而这些神话确立了两者之间的依从关系。一方面是三种装饰物或战利品:头皮、刺绣品和阴毛缘饰;另一方面是三种宇宙物体:太阳、月亮和石头。头皮属于远的范畴,阴毛属于近的范畴,一如太阳位于天空中的远处,石头就近在地面。这些神话利用了这种对比关系,使头战利品成为一个兄弟和一个姊妹相互靠近居留的媒介,石头成为获致相反结果的媒介。不过,这些神话还说,太阳和月亮相互保持适当的距离,而当女人不去贪求头皮或者配偶的阴毛而是致力于为他绣鹿皮靴时,男人和女人也是这样保持适当距离。

此外,这些神话还把这体系同一种女人月事的哲学联系起来。一个英雄受经血玷污之后,就能待在姊妹身边,只要他转变成头战利品(M474);一个英雄被他的姊妹的拥抱玷污之后,就必须转变成石头,以便确保逗留在相当远的地方。我已表明了这种辩证法的理由:一个不适的女人被罚以暂时隔离时,她与丈夫有了距离,事情仿佛是在这期间,在隐喻的意义上,她又回到自己亲人的近旁。从那时起,我们就明白,这组神话同时创立了月经、配偶忌妒和寡妇的起源(本书第362~364页)。忌妒的男人以一种幻觉自欺,如果他认为一个妻子可以不可废止地被收受的话。月事的出现引起了一种再取权方式;一旦从这个角度来考察(这种视角看重周期性的不可支配性甚于不适),就可以明白,男人的鳏夫身份产生于妻子的不可支配性,而这种不可支配性已由月经暂时地强加于她,死亡只不过使它成为终极性的。因此,寡妇身份和忌妒说明了两种极端状况,而一个生活着的但周期性地削弱下去的女人正处于它们之间的中间位置;头皮和阴毛缘饰这两种极端装饰物的情形也是这样,刺绣品处于它们之间,象征女性的贞洁。最后,太阳和石头也是这样,因为,在太阳的周日周期性和石头的无周期性之间,月亮以种种较为丰富而又变化较多的形式例示了周期性。

为了证实,如果说由于我已提出的那些理由,箭猪应当扮演形而上学动物的角色,那么,它占有一个已落入这体系之中的地位:在月亮的近旁(这些神话把它等同于月亮),只要考察图36中的图式,也就够了。实际上,像月亮一样,箭猪也是周期性的存在物。它的刺用于制作绣花品,而我们几乎可以抱先见之明地说,这种绣花品占据着等同于太阳的头皮和阴毛缘饰之间的一个中间地位。无疑,阴毛并不等同于作为太阳之对立面的石头,一如头皮和太阳相互等同。然而,我们根据M466知道,石头凭借把刺转换成阴毛的运作来转换月亮。对于这种扭曲的情形,不用感到惊奇,因为它构成了我在前面已表明的那种典型规律(loi canonique)的一种特殊情形(L.-S.:5,第252页;MC,第250页)。

箭猪和月亮的联系如此得到确证(不要忘记,这种联系所在的那些神话已关涉月经的起源,参见以上第337页)之后,就只存下一个问题需要解决:为什么一切箭猪记述神话都从天体争论神话开始?

我们首先回顾一下,在有些创始剥头皮及其仪式的神话中,太阳和月亮扮演一个角色。太阳的妻子月亮到刻薄的丈夫身边,以支持有疤痕的男人(M482b)。或者,英雄得到两个老妪的帮助,这两个老妪是太阳和月亮(M483)。然而,如果说我早已把这些神话记录在案,那么,这是因为我看到,它们是对中部阿尔衮琴人神话(M473—M477)、尤其梅诺米尼人神话(M478—M479)的转换,而这些神话也已被曼丹人和希达察人神话(M464—M456)转换过。在M464—M465中,10个一组的问题首次出现。为了解决这个尚存在着的问题,现在应当明白,我们必须采取相反的步骤。因为,为了弄清楚太阳和月亮在头皮起源神话中的作用,就必须从我刚才援引的大草原神话再回到梅诺米尼人神话,而后者通过一条不同的途径回到我们所由出发的曼丹人和希达察人神话。实际上,有一个梅诺米尼人讲述的头皮起源神话: