M428 阿拉帕霍人:天体的妻子(5)

从前,天上曾有过一个广大的圆形营地,由一个男人、他的妻子和他们的两个儿子支配。这几个人头脑简单,但积极活跃又心地宽厚。他们的帐篷用亮光制成,看得见的太阳构成入口,鹰的羽毛充任立柱。

这两个男孩不断来回走动,他们看到了各种各样的人和动物。他们不在时,父母亲留在帐篷里专心思考子孙后代和各种事务。这是些定居的和爱好沉思的人。

一天夜里,两兄弟在一起休息,谈起婚姻大事。他们达成共识,认为已到了娶妻的时候。第二天夜里,哥哥太阳恭敬地向父亲陈言。为了自己的利益,也为了减轻父母亲的负担,弟弟和他希望成婚。他们会常到家里来,父亲和母亲可以少为他们操心。

父母亲考虑了一下,很严肃地答应他们,但又郑重劝导他们好自为之,谨慎从事。这营地位于鹰河这条水流的左岸,这河从西向东流。两兄弟各自出发之前,相互通报了各自的计划。月亮打算寻觅一个女人或者“复活的女人”做妻子;太阳想得到一个水栖动物妻子,他说,因为人面貌丑陋:“当他们抬头盯住我看时,他们卑下地眨动眼睑。他们的容颜令人讨厌。两栖动物要可爱得多。当一只癞蛤蟆瞻望我时,不会像女人那样愁眉苦脸。它盯住我看时并不眯起眼睛;它的嘴很迷人,伸舌头的姿势平添了姿色。”月亮反对说,女人盯住他看时,样子总是可爱而又温存,她们很有教养,又尊重习俗。他们就此争吵了起来。

哥哥顺水而下,弟弟溯流而上。他们在夜里出发。在庙里,看得见的月亮经过满月之后,就消失了。他们的旅行持续了六天。在头两天里,天空晦暗,充满云彩。接着的两天里,两兄弟看到了仪式性的休止。最后两天赶在新月之前。

月亮沿着河流朝西一直来到一片广大的营地,那里嘈杂声、叫喊声沸沸扬扬。空气充满香气,场面壮观。到处是鸟,还有爬行动物(原文如此)和昆虫在歌唱。清澈的水倒映树木和天空。营地的居民在嬉戏,从事各种劳作。

月亮看到两个少女沿河在捡拾死木,很欣赏这牧歌式的景致。他很快变成箭猪,设法引起其中一个少女注意。那少女对同伴说:“你看到过更漂亮的箭猪吗?它的毛刺又长又白,美妙绝伦。我缺少它们!我母亲也正需要它们……”

但是,箭猪引诱这姑娘朝一棵大树(种名Popullus)的顶梢爬去。同伴催促她下来,但没有用。当箭猪恢复人形说话时,这女人向地上看去,已看不到另一个姑娘。为追求者的优雅俊美所诱惑,这少女答应随他到天上去,月亮急忙关闭天空的开口,以防她可能发现这通道。

这女人瞻望这位于从北向南流的红河岸边的天上营地。她的婆家的帐篷朝向溯流方向。月亮向年轻妻子盛赞了远在下面的地上景色之后,把她介绍给父母亲。他们为她的美貌所倾倒,送给她一件缀满箭猪毛刺的袍子。

但是,月亮很惊奇,当哥哥从东方来到时,怎么没有看到他的妻子。太阳解释说,她因为怯懦而待在鹰河岸边。老妪出去找她。她看到一只癞蛤蟆在左蹦右跳,不禁疑惑起来,温文地对变成了女人的这个两栖动物说话,后者答应跟她走。她受小便失禁之累,因此,公公给她取名“流水女人”[Water-woman(水女人),Liguid-woman(液体女人)]。然而,人们像对待另一个媳妇一样地款待她。

太阳被弟媳妇女人的美貌迷住,目不转睛地盯住她看,以致忘掉了自己的妻子。月亮不停地批评后者,因为她丑陋,皮肤又起皱。他讨厌她,因此太阳重新考虑自己的选择。人类生活的组织可以上溯到这个时期;就像食物一样,用具也得到了名字和功能。男人和女人知道了需求和行为规范。

这样,这两个女人从公婆那里得到了家庭必需品。至于丈夫,他们出去打猎,以便为火炉供给必需品。他们不在的时候,女人妻子赶紧照料家务。她很快成为一个完美的家庭主妇。相反,“流水女人”一直坐在床上,无所事事,用鼻子嗅墙,因胆怯而变得懦弱无能。她的公婆多方安慰她,鼓励她,但毫无用处。

两个猎人带着肉回来了,父亲吩咐煮肉,给两个儿媳妇每人一碟肚子。人妻胃口大开,吃得津津有味,咀嚼之声悦耳动听。癞蛤蟆很狡猾,把一块木炭放入口中。但是,因为她没有牙齿,所以未能发出任何声音。在她艰苦地吞咽时,黑色汁水从口角流出来。月亮用支吾其词来掩饰她。

老翁派儿子沿相反方向去狩猎。他们照例毫无异议地照办。这时,父亲担负起教儿媳妇农活的工作。婆婆制作了掘土棒,给她们解说了使用方式。必须在植物的四周松土,首先在东南边,然后依次在西南边、西北边和东北边,最后,从西边把根挖出。人妻尽力帮婆婆工作。另一个迟钝的儿媳什么也没有做。

当两兄弟打猎回来时,饭还在烧煮,老翁给每个女人一根掘土棒。他说:“这是你们每天要使用的工具。你们要用它支架帐篷,挖掘可食用的植物的根。”两个男人也注意地听着,因为被教的是他们的妻子。

“快来!”人妻突然气喘吁吁地叫了起来。婆婆赶紧跑过来,看看她的身体,惊讶地发现她的两腿间有一个已完全成形的婴儿在动。这新生儿很美丽,全家人都狂喜不已,只有癞蛤蟆女人是例外,她在赌气不悦。她对轻蔑地看着她的姻兄弟叫道:“我深受你的愚蠢之累。你嘲笑我,毫不怜惜地批评我。很好!我黏附在你身上!这样一来,今后人们会对你更好!”她跳到月亮的胸口上,停在那里。

于是,老翁对小儿子说,他还没有教导好这两个女人,也没有给她们规定好行为规范。生孩子是天经地义的,但是,一个女人不应该毫无前兆地就分娩。月亮的妻子是什么时候怀上这迷人的小孩的呢?人们计算日子,回忆旅途中发生的种种事变,以及诱拐的详细经过。月亮和太阳结伴,同时回来。因此,在这个时代,白昼的长度和黑夜的长度相等。另一方面,月亮正是在诱拐的那一天把女人带回来,而且他还有她的同伴的亲眼目睹为证。

这老翁说:这一切毫无疑问,但我一点也不喜欢儿媳的这种分娩,它毫无文明可言。怀孕和分娩之间应当有十个月时间。这女人行经的最后一个月不算。然后算上无月经的八个月,接着是伴随流血的分娩的一个月。这样掰着手指计算之后,这女人知道,她不是由某个野兽突然授孕的。她将提前很长时间告诉母亲和丈夫。男人使经血凝结起来;由于这个缘故,他们喜欢喝热血汤。在起源上,出生的婴儿先于流血,而从此之后,他则在历时十个月中一直跟随流血。每次出血都从月亮的第一个四分之一持续到最后四分之一,也即与从月亮出发去找妻子一直到回来所过去的时间相同。(Dorsey:5,第212~221,178页)

尽管已知这个神话的两个版本,但这种妇科学教程的详细内容,还远不清楚,并且,我也拿不准,转述是否正确。这神话后来讲述了,人妻带着婴孩逃跑,这女人死去,英雄度过童年和历经艰险,他死去又复生,他上了天,变成星座。我把这些插段暂时撇开。

缩减到第一部分,这神话提出了一些值得注意的问题。首先给人留下深刻印象的是它的道德说教的色彩。两个天体的父亲是个圣人,他的妻子表现出了所有家庭美德,两个儿子不知道如何表明对于父母亲的充分的爱、尊敬和温存。这样,这神话列述了一个理想家庭的方方面面,就像在一个顽固而又保守的社会里,道德秩序的最吹毛求疵的卫护士所可能梦寐以求的那样。然而,我们现在是在红印第安人那里,而不是在法国或英国的19世纪的某个地方的中产阶级那里。不过,我们还是看到了关于道德的豪言壮语和关于生物学功能的原始率直描述的结合。在我们这里,世故人情的指导并不利用一个同时囊括宇宙学、技术、社会生活规范和生育能力的总体系。

这个天上家庭的营地设立在两条河的左岸。从西向东流的河流属于下部世界,从北向南流的河流属于上部世界。这营地本身处于一个世界或者另一个世界,视所考察的轴而定。按照M428,它处于上部世界,但我们还记得,按照M426,这营地在起源上处于下部。

在故事的开头,太阳和月亮过着漂泊无定的生活。他们从来不在营地,或者很少去那里。这神话把看得见的而又固定的太阳与流动的天体区分开来,因此可以推知,白昼和黑夜的规则交替还不存在,光亮和晦暗以混淆的方式存在。M426断定,在这个时代,无论什么时间都是黑夜。在两兄弟援用来支持婚姻的各个论据中间,固定而又规则的生活的论据压倒别的论据。如我所说,太阳和月亮一旦安顿下来,就常在一起,不再各奔东西,并且,他们帮助自己的父亲。因此,这两兄弟最初两相面对时是疏远的,结婚使他们亲近起来。

妻子的寻找开始于月亮处于最后一个四分之一的时候,结束于月亮进入第一个四分之一的时刻。实际上,在这个期间,月亮不在天空上,仿佛它向西远行去作最新一次睡眠。太阳向东行,如同它每夜所做的那样,夜间它从地球另一面沿反方向完成其轨道(Mooney:4,第971页)。无疑,这些不存在本身在持续时间上是不相等的。不过,我们已承认,这神话开始于白昼和黑夜的交替还不存在的时代。因此,太阳和月亮也可能彼此说来长时间地不存在,因为相应于第一个四分之一和最后一个四分之一之间的间隔时间的六天旅行实际上只用了四天(由于有两天是休息日),也即等同于从此之后女人不适持续的时间。

现在来考察两兄弟的旅行。这就是乘独木舟朝反方向旅行,这有两种方式。两个主人公始终是太阳和月亮,但他们从陆地而不是水上旅行,然而,他们两个都沿一条河的路线行进。这就是说,这种陆地旅行的概念不仅与这旅行可能采取的河流航行的概念相反,而且相矛盾。诚然,大草原的印第安人从来不从水上旅行。曼丹人、希达察人和阿里卡拉人特有的圆形柳条艇(Deing,第579页)主要用来渡河。我还要回到这一点上来(第284~285及以后各页)。但是,除了阿拉帕霍人在其发祥地即北部地区可能像大湖地区的其他阿尔衮琴人一样也利用独木舟之外,这神话提出了一个决定性论据来排除水路旅行的方案:这两兄弟不是沿相同方向行进。因此,若假定他们走水路,一个溯流而上,另一个顺水而下,那么,他们不可能一起到达各自的目的地,因为溯流而上比顺水而下慢。然而,这神话详确说明:月亮和太阳同时到达;如本文所说:“白昼和黑夜的持续时间几乎相同”(Dorsey:5,第220页)。

如果从这个角度把那些关于月亮和太阳乘独木舟旅行的南美洲神话与这个阿拉帕霍人神话加以比较,那么,就可以得出结论:为了达到同样的结果,即白昼和黑夜的规则交替,两半球的印第安人以相反方式行事。一些印第安人让这两个天体一起乘船,沿同一方向旅行,并迫使他们保持合理的距离,既不能相互远离,也不能彼此趋近。大草原的印第安人让他们沿不同方向在陆地上旅行,并且由于路程相等而导致交替。这两种表示模式不是不相容的,尽管一种模式以一个特优空间的不变形式映射月亮和太阳从东到西先后行过的两个相同路程的时间性质,即哪个是黑夜,哪个是白昼。相反,阿拉帕霍人把假定由太阳和月亮独一地在夜间沿反方向行过的路程放在一个扩展的空间中展开。在南美洲,历时的观点把两个持续时间中较长的一个放在一个收缩的空间中。在北美洲,共时的观点把较短的持续时间放置于一个扩张的空间之中。相对称地,独木舟的乘者在一个移动的小空间区段中保持不动;地上的旅行者在一个总的空间中移动,而这空间保持不动。

这些对立也存在于社会学层面上。在南美洲的神话中,乘独木舟旅行使得亲近婚姻和疏远婚姻交替出现,除非不允许选择不过分疏远也不过分亲近的婚姻。但是,阿拉帕霍人神话的地上旅行者既不选择也不拒斥,因为一个带回了一个人妻,另一个带回了一个动物妻子。他们把亲近和疏远结合起来。因此,在阿拉帕霍人看来,白昼和黑夜的规则交替并不像在南美洲那里那样产生于两极之间取的中间项,而是产生于两极的并列。令人瞩目的是,这种逻辑表述与一种很特别的蚀理论相匹配,而按照这个理论,当太阳和月亮消失时,它们互换各自在天空中的位置(Hilger:2,第91页)。

在接近他希望从中找到一个妻子的村子时,月亮耳闻欢乐的嘈杂声、人和动物的歌声和叫声,不禁心花怒放。土著生活的这幅美妙图景表明,野蛮人也抱有“野性的善”(bon sauvage)的观念!名词/thawwa thinintarihisi/即“复活的妻子”(表示人妻)提出了一个问题;它是否暗示这样的信念:存在一个时代,那时人是不死的,每年春天周期性地返老还童(Mooney:4,第818页;亦见第785,806,959页),或者这样的信念:有些人是重新化身的祖先?为了支持这第二个假说,可以回想起,它主要关涉那些出生时就有牙齿的人或者牙齿比别人长得好的人(Hilger:2,第5~6页)。这个信念在北美洲有确凿的证据,因为一直到北部的阿塔帕斯干人那里都可看到它(Petitot:1,第276页)。然而,神话的结局强调,月亮的妻子有一副好牙齿,这使她又与由不死者组成的天上婆家有了一个附加的亲缘性。尽管“社会秩序与太阳舞蹈同时出现,印第安人在此之前生活在无秩序和无规划状态之下”(Hilger:2,第148页),但月亮的妻子还是来自一个社会,而它即使不是文明的,也无论如何已由和谐支配自然状态。并且,如在M426中太阳所说的,“人的身体与我们相似”。因此,人妻和动物妻子在肉体和道德上都不同。对于人妻来说,她负起妻子和母亲的天职,纯属预先注定的;同时,动物妻子把它撇在一边。还可看到,前者顺畅地达到文化的状态,而后者仍处于朦胧和混沌的状况。

这个不可教育的女人是只蛙,这一点我们并不感到奇怪,因为上一卷已让我们看到无教养的少女的原型,她以痴迷蜂蜜——隶属自然——的女人的面貌出现。并且,我们也不感到奇怪:当从查科过渡到圭亚那时,我们目睹她转换成了蛙。因此,南美洲的由一个无教养的女人转换而成的蛙与北美洲的教养有素的女人相对立。但是,如我在《从蜂蜜到烟灰》(第285~286页)中已经指出的那样,在这两种情形里,两个美洲共同的一个庞大神话体系有一个令人困惑的地方:女人的臣服怎么建立起了社会秩序。现在,我们来弄清楚其中的道理所在。人妻的公公不满足于给她家庭用具和教她养成好习惯。这老翁还对儿媳妇进行真正的生理塑造。在处于原始纯真状态下,这儿媳妇未遭受月事的不适,她的分娩也是发生得突然而意外。从自然到文化的过渡要求,女性的机体应成为有周期性的,因为社会秩序如同宇宙秩序也受一个无政府的政权影响,而在这个政权的统治之下,白昼和黑夜的规则交替、月相、女性的不适、怀孕期的固定长度和季节的历程相互支持。

因此,作为周期性的存在物,女人有危害宇宙秩序之虞。这些神话常常提到女人在社会上的不服从状况,其形式为“女人统治”。这形象地预示了另一种其严重程度更大以致大得无可估量的危险,即女人在生理上不服从所带来的危险。女人还必须服从规则。就像男人所希望和构想的社会秩序强加于女人的那些规则一样,教育传授给她们的规则(这以她们的奴从为代价)也给其他规则提供了保证和象征,而这些其他规则的生理学性质证明了把社会节奏和宇宙节奏统一起来的一致性。从这个意义上说,月亮的第一个四分之一和最后一个四分之一之间的四天时差所起的作用,一如独木舟的乘者——太阳和月亮之间的空间差距所起的作用。前者决定了女性月经的持续时间,这个时间尺度历经月的长度,量度月的更替。阿拉帕霍人的一些老年传述者说,他们观察到月亮增盈和减亏的时期,但他们不像其他印第安人,没有感到需要给予各个月以名字(Hilger:2,第84页)。白昼和黑夜的接续也是无名的,它借重空间的尺度:沿一条路线长度行进的独木舟来量度。月亮变化和女性不适两者在理论上的吻合除了在神话中得到说明,也在一个传述者的话中得到印证:“太阳舞的合适日期在新月过后因而在月经期之后的第七和第十天之间”(Dorsey:5,第22页)。除了阿拉帕霍人,大草原的许多部落都在太阳舞中纳入了一个仪式。在这个仪式的过程中,年轻女人向男人提出挑战,指责他们行为不轨。也是由于这种主见,在女性道德和旨在调节太阳行程的仪式之间出现了联系。

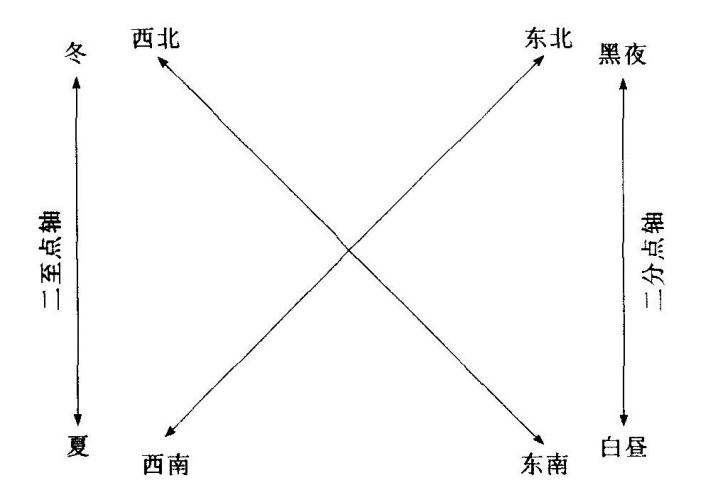

女人不遵从严格周期性,会给世界秩序带来损害,其严重程度一如白昼和黑夜交替的中断或季节的紊乱所产生的危害。这种局面的产生,其情形一如神话和仪式建立各种不同类型历法周期性之间的等当关系。典礼用的帐篷除了中央主柱之外,还有十六根立柱,沿圆周排列,用以支持架构。两根涂黑色的立柱放置在刻在一个圆形平面上的四边形的东北角和西北角上,两根涂红色的立柱在东南角和西南角上。这四根立柱象征阿拉帕霍人诸神中的四个老人,他们是风的主人,分别是夏、冬、白昼和黑夜的化身(Dorsey:5,第14,96,124页)。因此,土著思维设想两种类型交替即“二至点的”和“二分点的”两者之间有着同系关系。唯一的这种配置确保了白昼和黑夜以及月和季的规则交替(图19)。

图19 二至点轴和二分点轴

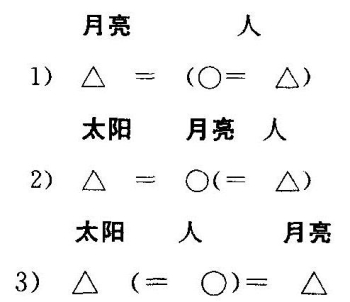

在M425—M428这组神话中,太阳和月亮属男性。穆尼(Mooney)(4,第1006页)提到其他一些阿拉帕霍人传统,在其中月亮和太阳分别为兄弟和姊妹。值得注意,M428在若干条隔开的路线上把兄弟天体转换成配偶天体(Dorsey:5,第228页)。太阳舞的仪式确证了天体的性别和亲缘关系的不稳定性(L.-S.:18)。因此,节宴的“祖父”或“授予者”和女人“孙女”的礼仪交媾可作三种解释。当这女人裸体仰卧时,她象征性地献身给在她上空照耀的月亮(Dorsey:5,第101页)。因此,这天体在此是男人。但是,这交媾本身发生在代表太阳的“祖父”和其时是月亮的女人之间(上引书,第177页;Dorsey-Kroeber,第2页)。最后,据说,通过从祖父之口传递到女人之口,然后传递到丈夫之口的根块这个比喻性媒介,真正的交媾把祖父和其时作为月亮之人格化的孙女结合在一起:

换句话说,在保留性别变化的条件下,月亮可以在构成体系之不变方面的这三个位置上变换。如果补充说,首先,太阳也可能成为男性月亮的姊妹,女性月亮也可能成为男性太阳的妻子,其次,这些神话有时称“太阳”为月亮的父亲(Dorsey:5,第178页),最后,在月亮儿子亡母后收留他的老妪自己是黑夜的主人,有时则被认同为月亮(上引书,第99页),那么,我们就会承认,这些神话和仪式并未绝对地赋予生物和事物以语义价值,而是每个项的意谓产生于它在转换着的各体系中所占据的地位,因为它们相应于一个神话议论(discours)在展开过程中实际做的那许多共时截取。

无疑,月亮固有的歧义性——按神话是女人的天体丈夫,按仪式是太阳的地上妻子,而且从劣行得到启示(Dorsey:5,第124页)——可从其作为两性人的本性得到解释,而在第三篇末我已证实,这从形式观点看来是必要的。这些阿拉帕霍人神话也用具体的语汇说明这本性。[3]月亮起先是一个与姻姊妹蛙争吵的男人。这姊妹出于愤怒而倒向他,依附在他身上,从而给予他双重本性:他自己加上天体的阴影,后者无非是蛙及其叫声,但象征月经。蛙本身呈现孕妇的外表(Dorsey:5,第177页)。因此,由于蛙黏附这个事实,男性月亮获得了女性的形象。

[1]英语词sinew(腱),所有版本都用它,它在这里表示从野牛和鹿的脊背上覆盖的纤维组织中切割下来的细皮革,用来作为缝合线(W.Matthews,第125页)。

[2]我按习惯保留siouan这个名词,用于指苏人(Sioux)或达科他人构成其组成部分之一的语族。

[3]奥马哈人(Omaha)把穿戴女人服饰、采取女人生活方式的男人称为“月亮狂热者”(Fletcher-LaFlesche,第132页)。