M461 曼丹人:天体的争论(2)

“这个故事里总共有三个人物:‘高空老妪’以及她的儿子太阳和月亮。”讲述者如此评论说。

从前有个少女,名叫“玉米丝”[我保留“丝”(soie)这个词,它在英语里标示覆盖穗的丝]。她心血来潮想嫁给太阳,于是问一个圣女,如何能到达太阳那里。这圣女劝她进行分成许多阶段的旅行,每天在老鼠那里过夜。

第一夜,这少女要求“室内鼠”招待,它们给她吃刚从地里采来的扁豆。作为交换,她送给它们野牛油,让它们涂抹被这艰辛劳动弄伤的手,还有蓝石做的珠子。第二夜,在白胸鼠那里重现了同样的情景,第三夜,在长鼻鼠那里。对接待过第四夜的有袋囊的鼠,她供给了野牛油和她也备有的玉米球,作为对惯常的扁豆的交换。

第二天夜里,“玉米丝”来到了天上民族的房舍。老妪惊艳之下,让她进来。两兄弟各占房舍的相对一边,母亲把这少女安顿在月亮那一边。当一个切延内女人突然从地上世界出现时,这老妪打发她到太阳惯常睡觉的一边。

太阳明白,母亲为偏袒兄弟而亏待他,遂抱怨不已。她回答说,月亮对婚姻要求低。到了吃饭时分,老妪给食人的太阳吃女人的手、耳和皮。切延内女人和他吃得津津有味。

两个女人各生了一个儿子。当太阳想让侄子变成食人者时,月亮便延长黑夜,让“玉米丝”带着孩子逃跑。这孩子在母亲村子里长大,那切延内女人的十个兄弟向他挑战。月亮变成雷雨鸟,与妻子的种族并肩战斗,杀死了那十兄弟;月亮的儿子杀死了堂兄弟即太阳的儿子,砍下他的头,他把尸体放在架堆上烧,把头给了水精。他成了曼丹人那里的军事首领。(Bowers:1,第299~302页)

我把这神话的后一半留到下一篇研讨,现在则来考察其开头。“玉米丝”是什么?无疑是起源神话的女英雄“玉米秆”(参见M459)的删节的复本,而且这女英雄在希达察人的同系神话中也称为“玉米丝”(Bowers:2,第339,342页)。许多神话似乎把不管什么人物,只要是女性,都叫做“玉米丝”;有时甚至在同一个神话(M462)的过程中,两个不同的女英雄共用这名字。不过,对于这类问题,不要过分匆忙地斥之为任意性,而最好恪守费尔迪南·德·索绪尔从研究《尼伯龙根》(Nibelungen)循环所激发的反思精神:“的确,对事情追根究底,我们就能在语言学领域发现,像在与这领域相关的领域中一样,一切思维中的不一致都起因于当事关语词、神话人物或字母这类非实在的东西时没有充分思考同一性或同一性的特征,而从哲学意义上说,它们只不过是符号的各种不同形式。”而且他在注释中又补充说:“不错,对哲学本身的看法也不正确”(载Godel,第136页)。

如果说各个曼丹人女英雄用同一个名字,那么这正是说明她们的冒险经历呈现共同的特征:一些女英雄的异名解释了另一些的同名。最早的先民或恭顺的美丽村姑对待婚姻始终抱模棱两可的态度。以其一种职能,这女英雄把想到女人中娶她为妻的太阳拒之门外;这样,她对其敌对行为负责。以另一种职能,她拒绝一切粗鲁的求婚者;当她的兄弟和母亲为此指责她时,她打破了门,去到世界的尽头,嫁给一个食人魔。不管她干的事情成功还是失败,后果都是灾难性的:她给村子带来了战争(M461)、乱伦、夫妇不和和猜忌(M462;Beckwith:1,第63~80页;Bowers:1,第272~289页),或者化身为一个标致小姑娘的杀人女魔,作为寒冬的饥饿之严酷的人格化(M463;Bowers:1,第319~323页)。通过大加简化,我们可以说,当太阳被作为丈夫输入时,女英雄把他以食人魔形式输出;但当她自己被作为妻子输出时,她输入了实际的或隐喻的食人魔。的确,她还带来了玉米,而当她不在时,玉米停止生长。无论建立农事仪式(M459)还是狩猎仪式(M462,M463),以“玉米丝”为女英雄的神话都对一个双重对立支吾其词。作为季节性产物,玉米时而近,时而远。玉米还代表别种季节性产物,其中首先是猎物,猎物迫使人——为了在夏天在大草原上追逐它或在冬天把它吸引出谷底——放弃玉米。纯农业的生活方式把群体保持在村子里,因此,它导致乱伦(M462)。不过,流浪狩猎和到远方征战导致的村子荒芜带来了外婚冒险的灾难。意味深长的是,外婚冒险在野牛妻子的乡土进行,而她的怀有敌意的父母共谋杀害其女婿(Bowers:1,第276~281页)。

因此,就像在其他天体妻子神话中一样,这些曼丹人版本也正是提出了怎么裁断近和远的问题。不过,M461把这问题转向两个方向。首先,社会学代码转到了第二位:由这些神话援用的婚姻类型毋宁说意味着生活方式。“玉米丝”声称要嫁给远方的超自然人物,他们表现为猎手或食人者,甚至兼而有之。或者(M462),她试图勾引自己的儿子,因而强迫他作趋近的结合;其时,她自己作为超自然人物即玉米女主人行事。狩猎主人的这个儿子(单就这个问题而言)逃避了同其母亲的乱伦,后者也是玉米的母亲(单就这个问题而言),为此,他娶了两个分别同玉米和野牛相联结的妻子。农业和狩猎之间第一次建立起了平衡,但它仍是不稳定的,因为这两个妻子不相像:一个是宽容的,另一个是忌妒的。为了达致和谐,植物妻子必须做出牺牲,同时又从远方监视不忠诚的英雄,并且这英雄必须战胜动物妻子使他遭遇的危险。仅仅以此代价,玉米使他成为忠实的猎人和战士。[2]

因此,曼丹人的思维并不试图在流浪生活和定居生活、狩猎和农业、战争和和平之间规定一些中间项。相反,它千方百计想证明,这些极端形式是不相容的,必须假定它们相矛盾。无疑,这些神话的悲剧色彩和晦暗的庄重都来源于这矛盾。同时,似乎比别处更残酷的惩罚即强迫在典礼(其象征因而也更丰富)过程中进行忏悔,并未达到局限于单一层面。我们已看到,/okipa/这节庆既在于旨在保证猎物增殖的前瞻性仪式,又在于对大洪水结局的回顾性纪念,而其图式反转了在其他时期庆祝的前瞻性仪式的图式,以便召唤雨水,获致丰收。同时,天体妻子神话的两个主要版本之间在色调上的差异是无法理解的,如果不看到,M460返指玉米仪式,M461返指作为园圃之死敌的“高空民族”的仪式的话。

在去太阳居留所的途中,“玉米丝”在四种刺鼠那里作了逗留。传述者使用英语词mice(鼠),这就重又提出了各种迥异的科和属的问题,但我不准备确定地证认它们。这里只要指出女英雄首先造访的“室内鼠”,就够了。这种鼠以其如此命名提示了与人的邻近和亲近关系[3],而第四组即有袋囊的鼠组也许从分类学观点来看与其他几组相分离(囊鼹科或颊囊鼠科?),它们没有表现出与印第安人友善的征象:有袋囊的鼠背有破坏田地和园圃的恶名。大草原的苏人因为另一个原因而害怕它们。他们认为,这些动物食用会引起面容溃烂的草叶(J.O.Dorsey:2,第496页)。无疑这是模仿他们备着用于装食物的面具袋。因此,我认为,女英雄依次获得一些动物帮助,它们的亲近程度递减,敌对程度递增。这个过程把她引到太阳那儿,而太阳不满足于像有袋囊的鼠那样偷窃园圃,而且还毁坏它们,并且是食人的。因此,这与有袋囊的鼠不同,这些鼠的女客人用袋囊储存玉米球,而这是一个三元组的唯一农业项,其另两个项为野牛毛发(狩猎的产物)和石珠(属于服装而非食物)。[4]可以记得,由植物性食物、服饰和动物性食物(本书第292页,项3)所构成的一个三元组乃可与其他全面反映曼丹人生活的三元组互换。

另一方面,三个特征鲜明的项:栽培谷粒、制造品、狩猎产物引用了刺鼠类动物并不实行的活动类型。刺鼠们给来访的女客人提供了土中的扁豆:属名两型豆属(Amphicarpa),镰形,有丛毛。这种豆科攀缘植物有两种枝、花和果。气生的籽粒太小,其价值抵不上采摘它们所费的艰辛,但印第安人很喜欢长在土中的大籽粒。这种采集工作很费力(参见这神话),因此,承担这任务的女人宁可到田里去偷盗某些鼠(田鼠:无疑为仓鼠科田鼠属)的巢,那里储存大量籽粒。然而,与曼丹人相邻的达科他印第安人断言,她们总是留给鼠食物以作为交换:同等数量的玉米籽粒或者这些鼠爱吃的其他产物。“她们说,偷动物的东西是丑行,但公平交换不算偷”(Gilmore:1,第95~96页)。

可以看出,这神话故事从实际的习俗得到启示,并且,反过来这故事又证明这习俗是合理的。因为,这习俗给出了一种十分深刻的含义,涉及一种经济活动类型,它介于农业和狩猎之间:实际上,土中的扁豆作为植物性产物却来源于动物。神话的一个常见题材正是:鼠代表饥荒到来之前人们所食用的最后猎物。然而,这神话在这样的时机援用这种中间活动:一次旅行使一个女人和一个男人、农业和食人趋近;它们是一个系列的极端,而狩猎在这系列中仅能扮演中间项的角色。我已说过,曼丹人并不设想在农业与其社会学极限乱伦为一方,狩猎与其社会学极限战争为另一方,双方之间存在中介。实际上,很难想象,整个部落怎么可能仅仅靠刺鼠的劳作生存。但是,尽管这假说是那么荒唐可笑,这神话还是援用了它。这假说并没有提供实际的解决,但它使我们得以从思辨层面展现交换的规范:这些处于平衡的极端由于缺乏一种能取它们的简单状态而维护中介行为。这种交换在神话中以非常离散的形式出现,以致有在不知不觉之中进行之虞;同时,这种交换以谦卑之至的即最小的刺鼠为伙伴。不过,这两点不应当掩盖这题材的重要性。我已使它在上一篇中讨论的那些神话中突现在第一线。

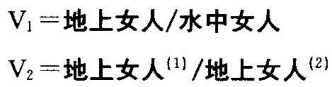

天体的母亲在取代妻子时把一个错误选择反转了过来:因为出身于一个敌对民族的切延内女人投合食人的太阳;民族女英雄“玉米丝”以其作为农业和曼丹人的保护者的双重身份投合月亮。没有这个招数,“玉米丝”就无法逃过太阳,因为她为了达到逃跑成功而需要月亮帮助,而所有别的版本中这逃跑皆归于失败。不过,这还不是M460和M461之间的唯一歧异。因此,我应当有条有理地对它们加以比较。为了简单起见,我称各个版本为V1或V2。

按照V1,月亮娶一个牙齿锋利的女人为妻,“她像狼一样贪吃”,太阳娶一个没有牙齿的癞蛤蟆为妻。

按照V2,月亮娶曼丹少女“玉米丝”为妻,太阳娶食人的切延内少女为妻。

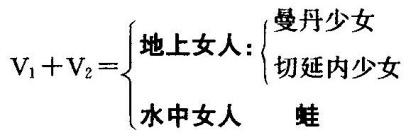

如果承认V1和V2的曼丹人少女可以互换,那么就可知道,当把这两个版本相加时,妻子类型又回复到两种:

另一方面,每个版本都只保留一个相干对立:

显然,V1和V2处于转换关系之中,因此,V2的女英雄之一必定是对V1的地上女人的转换,另一个也必定是对水中女人的转换。这神话故事在这一点上并未表现得很明显,但我们还是能够依靠仪式加以弥补。

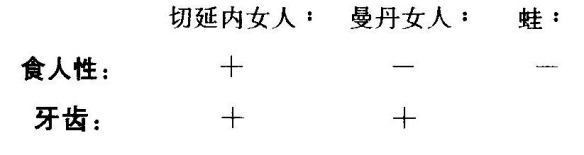

在/okipa/的第三或第四天出现的“愚者”失败之后,这个曾是铁杆独身者的邪恶人物(Maximilien,第343页)转变成了淫逸的小丑。他模仿淫兴大发的野牛,试图攻击少女。他多次同两个着少女服饰的舞蹈者(一个是智者,另一个是愚者)演出了荒诞的情景。他先向第一个求婚,把自己的秆项圈奉献给她,但被她拒之门外。于是,他转向第二个,后者热切地接受他的求爱。这两个人物是“玉米丝”和切延内少女的化身(Bowers:1,第146页和注㉘、㉙)。因为后者被转变成了丑角,所以可以假定,在这关系之下,V2的切延内少女是V1的滑稽的蛙的转换。但是,这没有牙齿的蛙无法在吃东西时发出声响。

因此,到此阶段,过去的一切似乎让我们得到

(1)(沉默∶声响)∷(无牙女人∶有牙女人)

∷(不食人女人)∶(食人女人),

并且因此似乎是曼丹人而不是切延内人转换蛙。当我们注意到,曼丹女英雄集前述系列的两个项于一身:按V1为有牙齿,按V2为不食人,那么,这矛盾便自然消弭。因此,我们可以按如下方式重写公式:

(2)〔沉默∶声响〕∷[蛙(无牙)∶曼丹少女(有牙+不食人)]

∷[曼丹少女∶切延内少女]

这等于说,就贪食关系而言:

(3)切延内女人>曼丹女人>蛙女人。

实际上,食人的切延内女人比不食人的曼丹女人贪食,而带狼牙的曼丹女人则比无牙的蛙贪食。

因此,相对于异乡妻子和动物妻子,女同胞占据模棱两可的地位。

然而,我们还记得,玉米仪式创始神话(M459)把从地球深处来的、在那里以玉米为食的冥界祖先同不仅食肉而且食人的天上民族截然对立起来。在这两个端项之间,水起着中介项的作用。然而,对于也是解释玉米仪式的M460来说,水是由蛙蕴涵的元素。因此,这些农事神话提出了两个独立命题。一方面,水确保了天( 火)和地(

火)和地( 植物)之间的中介:

植物)之间的中介:

(1) 地<水<天。

但是,另一方面,仍然有

(2) 地>水。

因此,尽管水是必要的中介者,这个中介项的价值还是不如它予以中介的各个极。这怎么可能呢?土著思维回避不了这个问题。我们已看到(本书第301~302页),这思维赋予水以特殊地位。因此,在它看来,这中介作用是由另外两个元素的部分重叠而不是由内插来发挥的:

这中介项既不优越于也不等值于端项,而是共有它们的两种本性。因此,它显得优越于天火和它力排其威胁的凶猛,同时又低劣于坚强的地(如印第安人对蛙的胜利所证明的),尽管仍然真确的是,绝对说来,天胜过地:高空民族不知疲倦地迫害人。这些神话对这种模棱两可性有其自己的看法,因为太阳错误地偏爱蛙,其理由是蛙能正视它:客观上是蛙欺骗它,从而体现了水对于天本身的能耐。但是,如果说就此而言,女地主低劣于水精,那么,从另一方面来说,地却能同天抗衡。靠着她的狼牙齿和咀嚼有声,天上的、食人的诸神发现了她对谁谈话。就像常见的情形那样(L.-S.:5,第345页,注②),非传递性的循环结构:地>水>天(>地)又回复到了两个不明显的变项的结合行动。

回顾一下,我用作为出发点的那个图库纳人神话(M354)已经就一个蛙妻提出了同样类型的问题,不无用处。像大草原神话的婆婆一样,这个图库纳人神话的婆婆也对她儿子娶为妻子的蛙进行咀嚼考验。这蛙妻食用黑色甲虫(试比较她的北美洲同类受考验时吃的黑色炭),当老妪给她吃一碟多香果时,她暴露了其兽性。因此,北美洲的地上妻子和水中妻子间的对立等同于南美洲的辛辣食物和非辛辣食物之间的对立。

然而,两半球的神话以独立的方式把两个对立中它们声称为相干的一个同第三个到处都一样的对立:食人性的存在或不存在联系起来。实际上,存在着一个图库纳人神话(M53;CC,第168~169页),在那里,一个迷路到了花豹那里的人英雄毫无困难地吞下了非常辛辣的蔬菜炖肉,结果自己惨遭食人兽吞食。

因此,在这两处又都碰到了一种毫不令人奇怪的等价关系:

(1) (敌人:同胞)∷(食人的∶不食人的);

图库纳人还把公式转换成为:

(2) (人∶动物)∷(加作料的食物∶不加作料的食物);

或者:

(3) 敌人>同胞>蛙;

而曼丹人从他们的方面提出:

(4) (人∶动物)∷(健旺的食者∶无能的食者);

或者同等地:

敌人>同胞>蛙。

这对比还有一个令人感兴趣的地方。实际上,它强调了我已指出过的两半球关涉餐桌礼仪的神话之间的反转的恒常性。像M10的蒂姆比拉人英雄(参见第295页)一样,M53的图库纳人英雄在吃东西时也不应发出声响,尽管这肉在一种场合太脆,在另一种场合伤口。相反,不同于其对手蛙,北美洲天体争论神话的女英雄应当咀嚼有声。她在南美洲在另一个图库纳人神话(M354)中有一个对等的姊妹即蛙这个角色。如果说这后一个神话想描绘她在餐桌上的行为(可惜它不是这样),那么,它无疑是说,她发出叫喊;因为它至少说明了多香果烧灼她的喉咙。

为了逃过食人花豹(M53)或者她的有同样胃口的妻子(M10),这人英雄应当沉默地吃东西;这样,他可能期望调解自然和文化的对立。[5]但是,曼丹女英雄起着远为狭窄的作用。她没有成为食人的,她的任务在于向生活源泉保持者太阳表明,人尽管来自地球内部,依靠水生存下去,但仍能对抗水而部分地同天相联结。因此,在北美洲,与中介化的努力相对立的是一种去中介化的努力。也可以换一种方式来表达这一点:蒂姆比拉人规定,在地上的建设性火的主人花豹的餐桌上,应当沉默;讲述天体争论故事的大草原印第安人规定,在天上的破坏性火的主人太阳的餐桌上应当咀嚼有声。说到底,如果说天上民族的女访客必须接受精力和咀嚼有声的考验,那么,她是作为人类的使者,是为了向这些食人者表明她同它们并驾齐驱。

[1]卡特林(Catlin)于1832年出席过/okipa/,并为之写了一本小册子,配有丰富插图(O-kee-pa,费城,1867年)。马克西米利安在翌年冬天到达曼丹人那里,没有目击这典礼,就像他所说明的那样(第372页)。他主要从卡特林那里获取资料。曼丹人在1837年因天花肆虐而人口剧减,旋即不复是一个有组织的部落。最后一次/okipa/于1890年举行。

[2]我不是没有看到,大草原其他部落里也存在两个妻子神话及其所谓“发怒的野牛妻子”(piqued buffalo-wife)的异本。我在此仅从它们对于曼丹人神话总体的关系援引它们。

[3]在希达察人那里,一只充填过的“鼠”用做为年轻男人的团体的标志,这些团体在预先知道的时期到村子去打家劫舍。人们保护一切生活资料,但不只是为了禁止他们,因为人们也希望青春年少者们去进行艰巨的冒险,远征到敌对的乡土上去窃取马匹(Bowers:2,第134页)。

[4]M462的贝克威思版本(Ⅰ,第63~76页)诉说了一个由玉米球、干肉和野牛毛发组成的三元组,它同另一个三元组并不矛盾,因为可以把它分析为:植物性食物、动物性食物和膏药。另一方面,这版本以不同方式建构了提供帮助的动物的系列,这些动物依次为:(1)白肚鼠;(2)黑鼠;(3)鼹鼠;(4)老獾。还可看到这样的系列:(1)白肚鼠;(2)尖鼻鼠;(3)黄肚鼠(Beckwith:1,第286页);或者:(1)长鼻鼠;(2)红背白胸鼠;(3)黑鼠;(4)獾(Bowers:1,第287~288页)。因此,M461的种族动物学清单只是说明众多方案之一种,而分类学层面上的不确定性并不能解释它。

[5]在一种场合(M53),人英雄代表文化,食人花豹代表自然。在另一种场合(M10),情形正好相反,因为这神话是在人吃生食,只有花豹拥有烹饪用火的时代展开的。但是,这对称关系仍存在着,因为人英雄在M53结束时转换成为花豹,而在M10结束处,当这“花豹”把熟肉给予人,因而自己成为真正的花豹即食生肉者时,它经受了同样的转换。