M60 图库纳人:西米德韦的不幸(参见CC,第178页和M129a,第294页)

西米德韦(Cimidyuë)的丈夫嫌恶妻子,遂决定在一次狩猎活动过程中把她甩掉。他告诉她说,蜘蛛猴(种名Ateles)的性器官是白棉花做的,就像装饰标枪用的那种棉花。必须等待毒物起作用,猴子跌地而死,再把它们收集起来。他自己先走了,去捕杀别的猎物。可是,这男人走远了,不给妻子发出约定的信号就回了村。

她在树脚下久久等待。她不知道回村的路,于是决定跟猴子走,吃它们扔给她的香头果(种名Couma)。夜里,猴子变成了人,请这被庇护者睡在房舍里的吊床上;天一亮,茅舍和吊床都消失了,猴子们又恢复动物形。

在与猴子们一起长期游荡之后,西米德韦来到了它们的头领那里,它呈人形,尽管它属于花豹属。她帮着为饮料节宴配制甜味木薯啤酒。猴王睡着了,睡梦中大叫,它要吃掉这女英雄。后者很惊慌,把它弄醒,这使它大怒。它拿了/čaivarú/果子的一个大核,敲打她的鼻子,直到鼻孔流血。接着,它又睡了,又开始大声恫吓。一连多次,西米德韦把它弄醒,这猴人继续打她的鼻子,它还把血盛在一个杯子里喝。它要求喝啤酒,猴子们全都喝得酩酊大醉。

翌日,猴王出去打猎,用一根长绳子系在西米德韦的腿上,它自己手执绳子的另一端。它不时拉动绳子,以确信她始终被囚禁着。在这茅舍里还有一个龟,也被拴着。它解释说,猴王是个花豹,准备吃它们两个,它们得赶快自救。它们解掉了绳子,把它扣结在茅舍的柱子上,然后逃跑。途中经过猴王兄弟凡基萨(Venkiça)的围栏,他双脚交叉地挡在门前。根据龟的建议,西米德韦拿来一根棒,猛击这人的膝部,正好打在膝盖骨上面。这一击厉害极了,他不得不迅速缩回脚。“不要告发我们!”这女人通过时叫道。现在,仍可在猎户座中看到凡基萨。

猴王打猎回来后便寻找逃亡者。它问兄弟有没有看见一个“大姑娘”经过。这兄弟一直痛得要命,祈求说,不让他对“大姑娘”怎么样,他膝部痛得不行,没法作出反应。猴王也就放弃了追逐。

西米德韦重新迷失在树林里,又遭到种种不幸。属于啄木鸟科的一只鸟借口带她回村,把她引向歧途。后来,她又误信了一只属于鹑鸡科的inhambu鸟,它正在展开羽毛进行清洁工作。这时,她又认识一个正在茅舍里编织篮子的老妪。这女旅行者要求让她在屋里过夜。但是,这鸟把她载走,她只好露宿。当她翌晨想重新上路时,这鸟又给她指了错误的方向。

第二天夜里,西米德韦以为可以躲在一个挂在树枝上的巨大白蚁巢下面避雨。但是,这白蚁巢是一头花豹的。它恫吓她。她逃跑了,到达一个地方。她认识这是索利莫厄斯河流域。这天晚上,她睡在一棵木棉树的脚下,在露根间解大便。有两个动物路过,先是一只大蜥蜴,后来是个癞蛤蟆,它们装做要吃她,戏弄她。最后,木棉树的主人蓝蝴蝶Morphosmenelaus醒了,打着呵欠说,它要到一个它叫得出名字的印第安人的园子里去吃松果,而这印第安人正是西米德韦的父亲。

她跟着这蝴蝶一直来到河边。父亲的茅舍就在河对岸。因此,西米德韦要涉水过河,但她不谙水性!这蝴蝶念了魔咒,把这女人变成红色四星蜻蜓。这两只昆虫一起飞到对岸。西米德韦已经精疲力竭,没有同伴帮助,再也无法前进。为了答谢这蝴蝶,她压榨了许多松果,它吮吸松果汁。这父亲惊讶地看到果子已被压榨过。他便与妻子一起窥测,认出了女儿,想留她下来,但没有用。

村民们应请求全来帮助,一起埋伏起来。一连三天,他们等着昆虫回来。最后,他们抓到了西米德韦,但蝴蝶逃掉了。人们把这女人带走,尽管她抗议。她父亲给她服催吐药;她大吐起来,恢复了理智。

不久之后,西米德韦在一次宴会上遇见丈夫。他戴着一个面具,上面布满稻草,代表一只长满茸毛的小蜥蜴。它坐下来用语言戏弄受害者。后者点燃一块树脂,朝面具扔去。干稻草着火了,这男人未能脱掉树皮服装就逃跑了。炽热的火爆破了他的腹部,/porénë/鸟羽毛上沾满了血。(Nim.:13,第148~150页)

这个神话在许多方面使人想起猎人蒙马纳基的神话(M354),后者也源自图库纳人。蒙马纳基是个冒险的丈夫,他在动物中觅到前后几个妻子;西米德韦例示了一个冒险妻子的对称情形。她的丈夫把她遗弃给动物,而动物根本不把她当女人对待,倒是想使她成为饮食的主体或客体:猴子给她东西吃,猴王和花豹想吃她,蜥蜴和癞蛤蟆拒绝给她东西吃,蝴蝶让她提供东西给它吃。因此,这个辩证法始终局限于本来意义的界限内,而蒙马纳基的各个动物妻子则把这种辩证法置于本来意义和比喻意义的交点上:鸟妻子在本来意义上供给丈夫东西吃,蛙和蚯蚓妻子则让他在比喻意义上供食,因为它们把排泄(本来意义上的饮食的反面)的姿势当做授孕的姿势(等价于比喻意义上理解的饮食)。

蒙马纳基神话的最后让一个男人、他的母亲和妻子出现;西米德韦神话的最后让一个女人、她的父亲和丈夫出现。在一种情形里,妻子“逮住”丈夫,而丈夫靠水摆脱了她。在另一种情形里,丈夫“放了”妻子,而妻子借火报复了他。纠缠女人被拦腰一分为二;释放者丈夫在腹部层面上被爆破。时而猎人的母亲错怪其动物媳妇的德行而惹起灾祸,时而已嫁给猎人的女人的父亲向女儿伸出援手,而这女儿自己错怪结伴的动物。最后,可以记得,蒙马纳基神话明确引入虹霓的起源,隐含引入后发星座的起源,但反转了这星座的功能。然后,西米德韦神话明确引入猎户座的起源,但从解剖学题材上削弱了它(膝部被弄得无活动能力,而不是腿被截断),隐含地引入月食的起源:图库纳人把月食归因于扮演猎户座角色的魔鬼凡基萨(本书第77页)。

因此,颇有些协和一致的征象令我们把M60和M354归入同一个神话组。不过,也不应忽视这样的事实:当从聚合体角度考察这些神话时,它们表现出很大不同。两者都采取连本故事的形式,但在M354中,这种表象是虚幻的,因为我们完全可以在连续故事的形式背后安置下这样的结构:它的从各种不同视角观察到的各个要素始终被精确地配置。在西米德韦历险的情形中却一点也看不到这样的迹象,因为如果排除掉一些分散而又不易连接的路标,那么,插段的数目、它们配置的顺序、它们所属的类型似乎都是一种较自由的发明的产物,完全不受神话思维的束缚,哪怕这思维已作了限制。换句话说,我们可以问,西米德韦的故事是否例示了从神话样式到传奇小说样式的一种意味深长的过渡,而这过渡的曲径比较柔顺,也不服从那些制约因素。

南美洲印第安人的口头文学所收集或研究的故事全都受到这种对比的影响。供给我西米德韦故事的尼明达尤把这故事归入他命名的一个单独类别:“漂泊和冒险传奇”(Légendes d'odyssées et d'aventures)。无疑,他也把蒙马纳基的神话归入这个类别,但是由于我已指出的理由,他没有对本文作分析,因此只满足于看到表面上的相似,而没有去发现更深刻层面上的差异。为了重组某些蒙杜鲁库人神话,墨菲(1,第94页)开辟了一个专门的标题:“冒险和英雄故事”(Aventures et sagas),他还把一个神话(M402)称为“英雄故事”(参见Kruse:2,第642页:“旅行”),而他自己指出,它对应于图库纳人的西米德韦故事和一个特姆贝人故事(M403a;Nim.:2,第299页)。已知后一故事有两个异本。以韦格利和加尔沃为一方(M403b;第140~142页),梅特罗为另一方,他从卡耶波人那里采集到几乎同样形式的这个故事(M404;8,第30~32页),双方都仿效罗思(1,第126~130页)把这故事称为“冒险故事”。罗思就这样命名我已多次提到的一个瓦劳人长篇故事(M317)。它与西米德韦神话的亲缘关系似乎比一个其英雄名叫克雷-克雷-米尤-奥(Keré-Keré-miyu-au)(他也叫蝴蝶引导回家的路)的版本更确凿有据。罗思说,他对神话中罕见出现的一种昆虫的介入感到吃惊;向他传述的人对此回答说:蝴蝶是印第安人的一个忠实朋友,它不是因喝啤酒而酩酊大醉,以至于甚至飞不走了吗?

这里我要插叙一段。M60和M317中由蝴蝶担任与破坏的角色相对立地提供帮助的角色。这与许多神话相反对,它们把这角色赋予别的动物。不过,这一点所以令人惊讶,除了罗思提出的一个理由之外,还有一个理由。在整个圭亚那—亚马逊地区,蝴蝶,尤其金光蝶属的蝴蝶都有一种有害的含义。“巫士和妖精的动物……(蝴蝶)把瘴气混合在一个葫芦里,再把它传遍全境。”(K.-G.:2,第328页)在提供上述资讯的库贝奥人自己那里,“金光蝶带有华丽的蓝色翼翅,同邪恶和巫术相联结……当一个巫士配制用来杀死远方受害者的魔毒时,金光蝶就出现,围绕毒物罐飞。就在它跌入罐内烫死那一刹那,那个受害者也毙命。”(Goldman,第224~225页)沃佩斯河的图卡诺人称蝴蝶为/wāx-ti-turu/即“Wāxti块”,儒鲁帕里河的图卡诺人也这样叫,西亚马逊的图卡诺人称它们为“恶魔”(Silva,第332~334页)。按照阿瓜鲁纳人的说法,金光蝶/uam pisuk/是恶魔动物(Guallart,第85页,注⑥8),由被魔鬼抢去的少女的灵魂化身而成。获自沃弗兰(Wavrin)(第626~627页)的这后一个指示又回到了图库纳人那里,他们认为,木棉树精灵是身体不适的女人的敌人(Nim.:13,第92页)。这同一个木棉树精灵在图库纳人的西米德韦神话中是一个金光蝶的化身,但成为女英雄的向导和庇护者。

并非不可设想,蝴蝶的语义价值的这种复归与仪式上服用粉末状致幻剂或麻醉剂,尤其帕立卡(麻醉性鼻烟)相联系(Wassén:1,2;Wassén Holmstedt);这个通称标示以落腺豆属(Piptadenia peregrina)或肉豆蔻(种名Virola)的籽粒、皮或叶为基础的许多种制剂。在神话中,蜻蜓的介入比蝴蝶更罕见,后者陪伴变成前者的西米德韦一起成功地穿越阻断返路的河流。然而,图库纳人很重视帕立卡,在维也纳种族志博物馆里有一个木雕的帕立卡饰匾,源自毛埃人(Maué),在这上面可以认出在交配中的蜻蜓和蝴蝶(Wassé:2,图12和第45~46页)。但是,尾部相接的这两种昆虫差异很大,以致这情景让人想起一只蝴蝶在拖拉一只蜻蜓,就像西米德韦神话之中那样。同样,在属于奥斯陆种族志博物馆所有的图库纳人饰匾(Wassén;2,图41)中,很容易认出一只蝴蝶,其上伏有一只翅褶起的蜻蜓,如果说主要图形有一个角形鼻,后者是图库纳人面具中的卷尾猴所特有的(如沃桑所恰当地观察到的),而蝴蝶面具带有一种长形喇叭(Nim.:13,第82页和图版17b)(图9)的话。

源自亚马逊地区的其他帕立卡饰匾大都表示一种可以证认为蛇或鳄鱼的动物,它在我们神话的特姆贝人—特内特哈拉人、卡耶波人和蒙杜鲁库人版本中取代蝴蝶充任摆渡者的角色(CC,第362页,注㊵)。我将在第七篇中解释这个插段。不过,这雕像显现了一个舌头,而这些神话声称,鳄鱼没有舌头(MC,第225页);弗里凯尔(Frikel)(1,第8页)在特罗姆贝塔斯河的卡丘耶纳人那里看到了同类型的东西,它代表“水栖花豹”和一种称为/Kurahi,Korehi,antchkire/的动物,但他未能收集到关于后者的资讯。此外,我们神话的分布区域只是部分地与帕立卡的分布区域相重合。尽管有这些捉摸不定之处,我们还是留下这样的深刻印象:它们全都关涉英雄或女英雄在欺诈或邪恶的、往往是庞大的(如inhambu鸟,西米德韦以为它是掩蔽一个老妪的茅舍,她自己也想进去)动物那里漂泊。我们已看到了以帕立卡为基础的仪式。实际上,这意味着,它们的主要目的在于使人与庞大动物精灵[卡丘耶纳人称之为/worokiema/(Frikel:1,各处),苏拉拉人(Surára)称之为/he Kura/(Becher:2,第91~96页)]结成友善关系,以便威逼它们,去除它们的凶蛮,诱导它们的有益能力,和它们认同。难道我们的旅行者在一个陌生而又恐怖的世界中迷路时不是也这样做,但每每劳而无功,同时又总是被一条河流隔开,而有时他们甚至不留心记住已费力渡越了过去吗(M60,M403a,b)?

这些神话所表明的发明自由度是那么大,它们散发的似梦魅力是那么强,因此,我很想扼述它们。但另一方面,它们过于冗长,我无法逐字逐句复述它们。因此,我仅仅作出提示。瓦劳人英雄科罗罗曼纳(Kororomanna)在误入化身吼猴的魔鬼群中,受尽种种愚弄(M317;MC,第392~393页)之后,发觉自己已迷路。他四处游荡,历尽艰险,在一个勾引他的女人那里,这女人被妒忌的蛇丈夫折磨;在一个女性魔鬼那里,他在杀了她的婴孩之后又把她弄死;在一个食人魔那里,它施计把他逮住,但他成功地逃脱;在一个人头那里,它缠住他,迫害他(本书第42页);在一个渔夫那里,他把一条河的水灌入他通过提起长长睾丸而形成的一个囊袋之中,把这河弄干(参见本书第71页),把英雄囚禁在一根圆木中。最后,科罗罗曼纳靠送上烟草获释,还得到了大量的但体积很小的鱼。他在路上一一遇到的许多动物指点下,回到家里,又与母亲和妻子团聚(Roth:1,第126~130页)。

图9 左:奥斯陆种族志博物馆的图库纳人饰匾右:维也纳种族志博物馆的毛埃人饰匾

(据这两家博物馆的照片)

蒙杜鲁库人的版本(M402;Kruse:2,第642~646页;Murphy:1,第95~102页)有许多插段和这瓦劳人神话相同。被一食人魔妻子勾引;被另一个食人魔愚弄,但这英雄给它猴子的肉块而不是他自己的肉和肝……但是,这故事的开头换了个样:一个名叫佩里苏亚特(Perisuát)的少年被变成貘的舅舅从村里拐走。当这被拐骗者被弄死后,它将手臂径直从肛门伸进去直到肩头,以便先掏空尸身的内脏,再行宰割。这动物刚答应释放这被囚禁者,就被猎人杀死。佩里苏亚特变成一个蜂巢逃掉。他骑在一条鳄鱼背上越过塔帕若斯河,这鳄鱼想吃掉他。他在许多动物那里遇到恼人的艰险:鸟、毛虫、许多雌雄花豹、其他毛虫、一头貘及其想嫁给他的女儿以及各种各样超自然生灵,包括一个尖腿食人魔、另一个食人魔(它设陷阱逮住了他,但它的昆虫和松鼠把他放了)和猴,后者实际上是“雨之母”……他照料了一头受伤的花豹,它使他最后时来运转。他到了花豹那里,变得野性勃发,杀死了花豹驯养的鸟。他长时间待在树林里,带回了一张灰白色的皮。他受到寄生虫骚扰。他的祖母给他洗身,照料他。她给他涂urucu油,以便治愈他,但这不幸者已病入膏肓。佩里苏亚特就这样死了。

如我已说过的那样,特姆贝人—特内特哈拉人版本(M403a、b;Nim.:2,第299及以后各页;Wagley-Galvão,第140~142页)、希帕耶人版本(M403c;Nim.:3,第390~393页)和卡耶波人版本(M404;Métraux:8,第30~32页)是十分相近的。按照希帕耶人的版本,一个印第安人的手被卡在一个洞穴里(参见M402),一个长满毛发的精灵把他打得昏死过去,装在背篓里带走,背篓里全是蚂蚁。他成功地逃离这囚篓,然后又逃离他被关入其中的中空树。一条有同情心的鳄鱼答应使他越过一条河流。然后,这英雄睡在inhambu鸟声称只供他使用的三个吊床之一上,整夜盯住一头花豹的眼白。他受到一对貘夫妇款待,其中雄貘睡得那么死,以致为了唤醒它,雌貘得给它好一顿打。

此外,这迷路的英雄在战争或狩猎欧夜鹰的征途中徒劳地乞求许多动物带他到河的对岸。鳄鱼答应了,因为它想吃他。这英雄靠一头潜鸟才逃脱,潜鸟把他藏在胃里刚吃下的鱼的下面。在卡耶波人的版本中,这英雄逐一遇到了鹿、貘、猴如长吻浣熊,它们抱怨他使它们在追猎过程中受伤,许诺一直把他带回到村子,但是使他走上歧途或者在途中丢弃他。最后,路过那里的兄弟把他带上正途。特姆贝人—特内特哈拉人版本把鳄鱼和潜鸟的插段连接在诸如癞蛤蟆、蜂鸟如食人蛇那里经历的种种恼人历险故事上面。只有野猪的表现是讨人喜欢的。在它们的陪伴下,这英雄到处游荡寻找谷粒和野果,直到有一天,他不期然来到母亲的种植园。一个版本解说了,后来,他始终采取超然的姿态,睡在茅舍的一角,或者津津有味地讲述他的冒险经历,唱他在野猪那里学来的歌,因为他自己已变成了一头野猪。另一些版本断言,他猛力投入母亲的怀抱,再也不能脱离。因此,这迷路而又复返的英雄在无可挽回地分离或结合后变成了一个动物或者纠缠男人。这样,他把M354的冒险丈夫在其各个妻子身上逐一发现的品行集于自己一身,因为这些妻子大都是动物女人,除了重又担任纠缠者角色的一个女人而外。

在这整个神话系列中,只有西米德韦是女人;其他英雄都是男性。这女英雄试图回到父亲那儿,各男英雄回到母亲那里,但这不一定反映图库纳人的从父居和瓦劳人的以及至少晚近的蒙杜鲁库人的从母居(Murphy:3)之间的对立;实际上,特姆贝人一特内特哈拉人也实行从父居。因此,离开了种族志基底,这对立结构依然是适切的:即使这样伪装起来,这也始终是两性间的疏远或接近的关系,使人得以对距离或持续时间间的关系进行编码。

被这神话描绘为“大姑娘”的西米德韦使作为猎户座化身的魔鬼凡基萨的腿瘫痪。因此,她从两方面使我们回想起蒙杜鲁库人神话M255的弄瞎冬日化身眼睛的“大男孩”(本书第81页)。这天体对自己的懦弱感到羞耻,因而躲到云后被蚀,而魔鬼凡基萨因被自己人惹怒而以引起月食为己任。因此,太阳和月亮的弱化表现(因为它们被蚀)看来与也属弱化的残废形式相联系,这些弱化的残废形式为:眼睛被挖出而不是头被砍下,膝部瘫痪而不是小腿或大腿被砍断,而它们在同一些神话或邻近的神话中引起这些天体。无疑,只有在西米德韦的神话中未明确诉诸天文学。但是,切莫忘记,这个神话——这神话组中唯一让女人任主角的神话——属于图库纳人神话的主体;因此,它以比其他版本更为直截了当的方式转换M354。那些其他版本源自各个不同部落;从我所采取的视角来看,它们也占据转为疏远的地位。如果我们只处置西米德韦神话,那么,我们几乎有理由说,从猎户座和昴星团起源神话出发,然后到反转它们的后发星座起源神话,再到反转前述神话本身的M354,我们通过西米德韦故事又回到了猎户座起源,但呈很弱的形式,因为这属于解剖学题材,而从天文学观点看来,乃作了不同的编码。我们还记得,图库纳人与邻近的圭亚那的种族相反,反转了后发星座这个夜间星座,并诉诸作为星座的白昼等当物的虹霓来解说鱼汛。在这个体系中,猎户座不再起作用,除非与月亮相对;它仍专门监管月亮的蚀,即先减损后消隐的月亮。因此,如同图库纳人双重地(就周期和就功能)反转后发星座以便重逢猎户座,他们也转换猎户座的角色和属性以便重逢存在于其不在之中的——如在他们那里后发星座就已如此——月亮,而这等于说,在图库纳人神话中,正面的月亮产生于过分接近的性交(M358中的乱伦),负面的(=被食的)月亮产生于应当保持接近的一对夫妇(西米德韦和丈夫)的离异。同样,在神话的结束处,过分接近的地火引发了罪恶的火灾,并引起腹部爆破,而如后面将就另一个神话(M406,第111页)予以说明的那样,这爆破与导致天火和有益的热的天上爆裂适成对比。这双重旅程在其正面和负面的表现中把天体和星座结合了起来,因而假借了一种双重解剖学代码的手段,在这种代码中,下部或上部的断肢相应于白昼的(M406)或者黑夜的(M346,M60)爆裂,而后者本身又采取下面或上面的形式,视情形而定。

最后,应当探究一下,“大姑娘”这角色是否转换了天女的角色,后者在圭那亚的阿拉瓦克人神话中和瓦劳人神话中因身体肥胖而堵塞了上部世界的开孔,变成了晨星(Roth:1,第141~142页;M243,载Wilbert:9,第25,35页;参见MC,第182页)。这样,我们从“起堵塞作用的身体”——借助作为中介的被蚀的月亮——过渡到了被砍下的头,由之一方面产生一个“被打开的身体”,另一方面产生满月。似乎我们占有的材料还不足以让我们闭合这个回环。至少应当一直留心到锡金的雷布查人(Lepcha),他们有一个与蒙杜鲁库人神话(M255)相似的离奇神话,在其中,一个癞蛤蟆杀死了太阳的兄弟之一,它取代了也用箭射瞎了一个白昼天体的“那男孩”。在这个雷布查人神话(Stock,第269及以后各页)中,另一个太阳退缩到一张黑幕下面,从而造成了漫漫长夜,而它像古老的日本神话那样,也说这黑夜一直持续到一个小丑神来干预,赋予这天体以生机,给人类以光明。

因此,西米德韦神话把我们从恒星代码断断续续过渡到月亮代码。明确引用的猎户座没有起季节的作用,它拟人化而成的魔鬼凡基萨仅仅引起了月亮的赤贫。不过,像同一神话组中的许多神话一样,这神话也使这过渡表现为另一种方式,而这确证了周期性的各个很短形式的出现。

读读这些故事,我们可以发现,它们的叙述极其小心地使情节的展开与白昼和黑夜的交替相吻合,为此把英雄或女英雄的每次历险都记入12或24小时的周期时间间隔之中。西米德韦的故事(M60)充斥这样的过渡程式:翌日……随着夜幕降临……这一夜……后天……一连三天等等。这种进行方式在佩里苏亚特的故事(M402)中更为明显:翌日……早上……夜幕降临……他整个白天都在行进,还一直到深夜……整个白天……这一夜……第二天早晨……这第四个白天结束时……第五个白天……雨下了整个白天又整个夜晚,还一直下到了第二天中午,等等。同一神话的克鲁泽版本所保留的15个插段中,有六个诉诸12小时的周期,它相当于黑夜的持续时间。特姆贝人和卡耶波人的神话(M403a,M404)比较含混,但我们只拥有短的版本,同时在特内特哈拉人(他们与特姆贝人有亲缘关系,M403b)的版本中,至少可以发现四个相继的黑夜。瓦劳人神话(M317)尽管细节丰富,但周日的样态仍很难看出:许多历险占据同一黑夜或同一白天;另一方面,另一次历险却历时多日。不过,我们将会明白,在这个神话中,短的周期性是由一个不同的进程来指谓的。

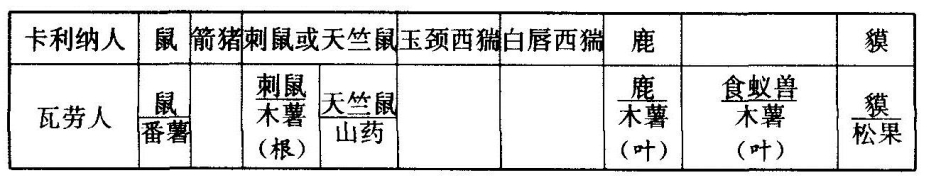

在返途中,科罗罗曼纳遇到了六个动物,它们前后相继,每一个都带着一个果子或特殊的蔬菜,取自英雄母亲的园子。把这种枚举方式与卡利纳人用来描绘月相的下述方式加以对比,要归功于戈杰(1,第104~105页):“他们想象,月亮首先烧烤它已在白天杀死的猎物。猎物越大,月亮出现越晚,因为烹饪所花时间越长。因此,满月的日子也是小猎物的日子:鼠。猎物的大小与日俱增;这天体依次烧烤箭猪、刺鼠或天竺鼠、玉颈西猯、白唇西猯(比前者大)、鹿、食蚁兽、另一种鹿……最后的弦的最后一天,月亮烧烤貘,据说,当月亮不再出现时,它也就不再烧烤貘了。”(Ahlbrinck,第319页)瓦劳人的英雄遇到的动物很少,但是它们前后相继的次序还是与卡利纳人的系列大致一致:

我们对其他神话的动物顺序不敢说这么多,它们似乎在这方面非常随意,而且充满重复。但是,圭亚那的种族动物学不可以还原到我们的动物学。例如,当花豹在故事的不同时机介入时,就应当考虑到印第安人把这个动物种再加以细分这一点,而且其他动物也分成各个不同种类,其中每一种类都被认为以一种特定猎物为食物。因此,如同科罗罗曼纳遇到的动物被赋予两个指标即其所属的动物学种和它们的食物所属的植物学种,人们把花豹划分成种,也是根据所选择的捕猎方式,而且他们还知道模拟各个种的不同叫声,因为阿拉瓦克人说:“每种东西都有其自己的花豹。”(Roth:1,第367页)

要断言,这些神话所提出的动物表始终而且处处都掩藏着我们所忽视的组织原则,需小心行事。但是,在这个特定情形里,这些表还是呈现了与用来描绘月亮相位周日演变的表有形式上的相似性,而在整个南美洲月相都每每与个别事物相联系(本书第67页)。这种类比大大加重了戈杰的看法的分量,他认为,“在这些故事中……某种东西的出现是黄道带引起的”(1,第104页,亦见第16~18页);尤其是,圭亚那的印第安人认为,在每个星座中都有一个主宰特定猎物种的精灵。不过,我还犹豫不决,是否追随这个荷兰学者也把那个著名的波罗诺米纳雷神话(M247)归入这个神话组。在这个神话中,月神主宰的动物界组织突现在前沿,就像在美洲西北部的萨利希人的那些尽管地理上相隔遥远但在许多方面都相似的神话中的情形那样。因为,波罗诺米纳雷是个林地赛跑者,他一以贯之地寻觅历险,而不是在迷路后经历冒险。他不断进取,而西米德韦和她的同类四处随意漂泊,想重归故土,而这些神话正是以十分奇特的方式用对于自然秩序的积极贡献来表现与各个狂暴动物的奇异遭遇。戈杰假定的关系也许存在于这两种类型之间,但条件是在与我已设置的轴不同的一根轴上转换它们各自的题材。

如果满足于把我们的神话归结为反映某些星座的周年运动的黄道带程式,那么,也会误解它们的独创性。诚然,这土著理论把每个动物种都与一个星座联结起来,而这星座的升起或达于中天报告了狩猎或捕鱼甚或繁殖时期来到。但在这里,我们遇到的是在相当短时间里并按昼夜的理想节奏依序出场的大量动物。同时,归于它们的行为也不再具体参照动物学。令我们想起热罗姆·博施(Jérôme Bosch)的一次假面聚会把它们与一些想象的东西,如滚动的头、以猎杖作为腿的男人或长睾丸的男人、朝反方向行进的魔鬼、喋喋不休的粪便等相混合。这一切都是从它们从属的神话聚合体上脱离下来而不期然地在故事中出现的,而离开了这些神话聚合体,就无法解释它们。尤其是,这些动物本身表现出或者完成使人为难的行动:虽然想(M403b)躲到大癞蛤蟆那里睡觉,但后者在夜里弄醒他,叫他最好躺在它身体的另一个部分的下面。睡在树脚下的佩里苏亚特(M402)无法合上眼,因为一只栖息在他上面的鸟整夜聒噪,诉说年轻人的丑行。另一些鸟(M402,M60)化身为或招来一所舒适的房舍,并能随心所欲地使之消失。一只猴也是一个人和一头花豹(M60),它起劲地捶击自己的鼻子……

我绝不认为,这些神话题材本质上是怎么也解释不了的。即使那些从背景中摘取出来而在这里带上作为引文或补贴段落形迹的已知题材也应给出意想不到的关系,而通过改变取向、结构分析无疑就能把它们显现出来。但是,为了做到这一点,还应当考虑到神话的其他方面。最好认识天文学代码的各方面及伏线,把注意力引向叙述风格、句法、词汇也许还有音位学。就此而言,我们还未掌握必要的音标知识,而且不管怎么说,也不具备所需要的能力。然而,不言而喻,就我们既有必要又有利地选取的一定视角来说,我们的无能是明摆着的,并且,我们有权运用假借自其他途径的解释方法。此外,哪怕我们出于无奈而用我们的惯常手段去认识这些神话的某种发明自由,我们也至少能够表明这种自由的必要性。

我们可以借助一长系列转换把神话总体(M60,M317,M402—M404)隔离出来,而这转换系列的理论的出发点(因为,实际上我们是从考察以M354为示例的一种中间类型开始的)处于关于某些星座的起源的神话。我们已从这些星座过渡到其他星座,然后过渡到实际上并不存在的星座的逻辑象征(M354就是这样),最后过渡到太阳和月亮。在这些神话中,这种进步过程还伴随着另一个依同样顺序进行的进步过程:从长周期性概念即周年的或周季的周期一直到短周期性的概念即周月的或周日的周期,它们之间如同星座和月亮对立那样地也相互对立,从而形成两极,而由于我已说过的理由,太阳占据着这两极之间的中间地位,并履行模棱两可的功能。然而,当同一个叙事的实体经受这一系列运作的时候,其间发生了某种不可逆的过程,就像一个洗衣女为了去除亚麻衣服包含的水分而反复扭绞它一样,神话的实体也逐渐释出其内在的组织要素。它的结构内容在耗散。我们最后观察到的,不是开始时那些剧烈的转换,而只是些衰退的转换。我们在从实在到象征再到想象的过渡中已经看到过这种现象(本书第73页)。现在,这现象以另外两种方式体现出来:我们已看到再明白不过地起作用的社会学的、天文学的和解剖学的代码此后转入潜在状态;结构蜕变成序列。当对立的结构让位于重复的结构也即前后相继的但全由同一模子铸就的插段的时候,这种蜕变也就开始了。而当重复本身取代了结构的时候,蜕变也就完成了。作为形式的形式,蜕变接受了垂死结构的最后嘟囔。这神话就没有什么可说的了,或者所言聊胜于无,靠复述苟延残喘。

但在这同时,这神话还有伸展。这有两个理由。首先,没有任何东西阻碍无任何内在逻辑联系的插段把其他同类型插段接纳进自己的行列之中,接纳进的插段的数目在理论上也是不受限制的。这样,这神话便接纳进了源自其他神话的元素,这些元素很容易从那些神话中分离出来,尤其因为它们本身构成非常丰富的聚合总体的组成部分,而这些总体的连贯性往往为其复杂性所掩盖。其次,也是更为重要的是,对接纳越来越短的周期的需要必定可以说从内部延长这神话。每个周期都需要只适合于它的一个小故事,而这种故事与属于同类型的其他故事的反差尽管已减弱,但仍旧造成了示差的距离,后者使人得以指谓这个小故事。

于是,我们就可以明白,这些奇异的故事何以那么执拗地唤回一种与它们自己一样流行的、但与强有力的技术手段和工业社会的粗俗需要相联系的样式,我们称之为连续小说。因为,在这种情形里,也是涉及一种文学样式,它从模型汲取其蜕变的实体,其贫困程度随着远离原著而越趋增大。在这种情形里,创造都来自模仿,而这种模仿使原始资料越趋复杂。不过,事情还不止于此。碎锦式神话和连载小说的相似结构产生于它们各自对周期性的极短形式的依附。差异在于,在一种情形里,这种短周期性源自所指的性质,而在另一种情形里,它是从外部强加的,作为能指的实际要求:可见的月亮通过其视在运动以及书写的报纸通过发行而服从周日的周期性,并且对于任何一个故事来说,都因指谓一者或者被另一者指谓的需要而施加同一些限制。

然而,如果说碎锦式神话和连载小说相互错过,那么,它们是沿相反方向行进的。作为小说样式蜕变的最终状态,连载小说又属于神话的最低级形式,而后者本身就其创意和独创性而言又是小说创作的雏形。连载小说追求“大团圆”,从而在善有善报和恶有恶报之中发现了神话之封闭结构的一种含混等当物,但这结构已被转置于道德范畴的漫画化层面上,而专注于这故事的一个社会自信能用这范畴取代已被它抛弃的逻辑一自然范畴,只要它本身未被后者抛弃。但另一方面,我们刚才考察的那些故事就它们未真正予以完结的事物而言乃不同于神话聚合体:它们讲述的故事不是闭合的。这故事开始于一个事变,继之以令人沮丧而又无尽头的历险,最后又对初始的赤贫一无所补便告终,因为英雄的回归毫无结果;他始终以戏剧性地通过树林为标志,成为杀害同伴或亲属的凶手,而他自己可能莫名其妙地死去,或者处于悲惨的境地。因此,整个情形仿佛是神话的消息反映了神话所由产生的辩证过程,而这过程就在于从结构直到重复的不可逆的蜕变。英雄的狭隘的命运乃用内容来表达形式的模态。

小说难道不是始终如此吗?当命运或者某种别的必要性——后者有悖于曾引起作家常与之打交道的离解的形象和形式并按实际次序配置它们的必要性——在这些形象和形式中保留或恢复神话的概要时,过去、生活和梦想就由这些形象和形式来承担。然而,小说家划船在这些浮尸中间游弋,而在船行引起的冰裂中,故事的热量把浮尸驱离了冰块。当这些分散的材料出现时,他把它们收集起来,重新加以运用,但仍让人隐约察觉到,它们来自另一座建筑物,并且,随着引入一条与汇集它们的河流不同的河流,它们变得越来越稀奇。传奇小说构思的结局就其作为对开端的展开而言是内在的,但后来变成外在于这开端——因为人们目睹的是构思之中的结局之后的构思的结局。这证明,由于小说在文学样式演化上所占据的历史地位,因而不可避免的是,小说讲述坏结果的故事,而且作为一种样式,它走向坏的终结。在这两种情形里,小说的英雄也都就是小说本身。它讲述其自己的故事:不仅说到它产生于神话的衰落,而且说到,它缩减成一种对结构的衰弱的追索,这种追索着眼于它更切近地注视的演变,但未能从内部或外部发现一种古老鲜艳的奥秘,除非也许处于某些隐蔽地带,在那里,神话创作仍充满活力,但那样的话,与小说相反,它处于无意识之中。