M458 曼丹人:太阳和月亮的休闲

当造物主科约特生活在地上时,他幻想造访太阳。他向东方进发,太阳从那里升起。他看着太阳升起,这是个盛饰的男人。第二天夜里,科约特用魔法创造了一样的衣服,走在太阳如所看到的夜间不眠时走的路上,并走在这天体的前面。到达天顶,太阳休息下来抽烟,科约特就等他。稍后,这天体感到惊讶,为他在漫漫长路上看到的足迹感到恐慌。看到了这造物主,太阳很恼火,粗暴地问他到这里来做什么。他解释说,他来自地球深处,他在那里也扮演发光体的角色;他得知,太阳是他在上界的同行,便想认识太阳,与之交谈。太阳回答说,他一直是孤单一人,根本不要朋友。他痛打了科约特一顿,然后把后者扔出天空。

科约特做了一个令人眩晕的瀑布,然后便昏厥过去。当他重新苏醒过来时,已是黑夜主宰一切。他询问地球,地球告诉他在哪儿。死一般的科约特蠕动着或爬着朝向一个水源前进。他在途中遇到屈狸,它们在庆祝一个典礼。科约特认识了它们,它们款待他,友善地照料他。

当他复元后,恳请它们帮助他报仇。它们劝他用梣木棒、植物纤维做的带子和一棵缩小至草叶般大的杨树做武器。然后,科约特同一头名叫“黑带”的屈狸一起到天顶去伏击,同时把那带子缚在草叶上,再把这家伙放在太阳休息的地方。太阳到了这地方,恼怒至极,因为他又发现了足迹。带子把太阳捆起来,草又变成一棵树,太阳被悬在空中。科约特用梣木棒打他,但他的庇护主故意选了根脆木头,以致还没有引起太阳太大的伤害,棒就已经断了。于是,科约特把太阳手脚捆起来,背着带他到屈狸的茅舍。在那里,太阳被松绑,应邀坐下。屈狸们责怪科约特,怎么如此恶劣地对待一个客人,后者应当成为他的朋友。屈狸的歌舞使太阳高兴,他决定利用它们的殷勤好客。

月亮对兄弟太阳的失踪感到不安,便出去寻找。他偶然发现这天体坐在里面门旁的那座茅舍。屈狸把月亮引进门,给他吃早饭,向他说明太阳为什么在那儿。月亮叱责这有罪之人。但他恳请屈狸头领把荣誉位置给予太阳,让自己待在门旁边,他解释说,因为白昼的天体是尊贵的,不能让他蒙羞。他还补充说,两个天体出去时都留下象征来代替他们。在猎鹰人的房舍里总是可以看到这些象征:悬吊在墙上的两根带子,对着门的墙上悬吊的是太阳的象征,在门上面的是月亮的象征。并且,由于这个故事,所以这些猎人有时成为太阳和月亮在营地的化身。

两兄弟在屈狸那里过得非常快活,以致他们在天空已被取代,直到狩猎季节结束。他们答应科约特明年树叶泛黄时再回来。然后,整个世界又分离开来;猎鹰的动物又回来,太阳和月亮投入给天空照明的工作。科约特继续过其游荡的生活。一天,他在休息,沉湎在乡愁之中,怀念猎鹰时期的快乐。这时,他发现一棵攀缘植物上有一片叶子开始泛黄。他不懂这是它的本色,于是蹦了起来,唱着欢快的歌一路跑去,直到营地:那里空无一人。一棵神奇植物说:“那个时光一去不复返了。”科约特绝望之下走了。(Beckwith:1,第269~272页)

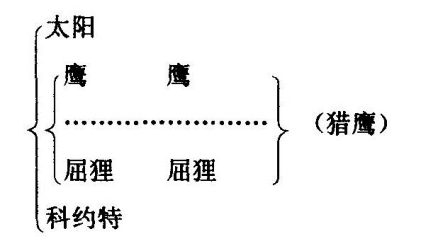

关于使屈狸(Gulo Luscus)成为猎人原型的理由,我请读者去参看《野性的思维》(第66~72页);这里我仅仅表明以其对称性而令人瞩目的一个神话骨架。因为冥界的屈狸同鹰这种苍天的鸟,其方式一如天上的发光体太阳和自称扮演地下世界天体角色的——也称为“最早的创造者”的——科约特相互对立,不过变得较小。神话的开头显得两个极端项之间不可能有中介:科约特不可能取代太阳,也不可能同太阳相结合。在第二个时机,他由于屈狸的帮助而成功地保持待在地上,而屈狸是恰在地面水平之下掘的陷阱的主人。最后,在第三个时机,科约特和屈狸一起成功地使太阳脱离天顶,更接近地面。但是,为了达到这个目标,他们必须用一根带子捕获他。这就是说,他们把他当做一头鹰对待,而科约特自己对待猎鹰者的所作所为,则似乎把他当做一头屈狸。

在这个问题上面,这带子有双重功能。一方面,如刚才所看到的那样,它起着高和低之间的中介项的作用;另一方面,它克服了一个宇宙学矛盾。一开始由科约特和太阳这两个角色所例示的对立转变成了技术—经济的和时间的层面上的相容关系:只要猎鹰还在进行,而且也是依靠这种猎鹰,就没有什么事不可能发生,两个反对者也能共同生活。然而,这第一个肯定并不是神话的主要目标。当作为公理提出,猎鹰能够消除一切矛盾,包括比心灵所能设想的更严重的矛盾时,猎鹰也为一项更要紧的、处于时间轴上的任务准备了场所。

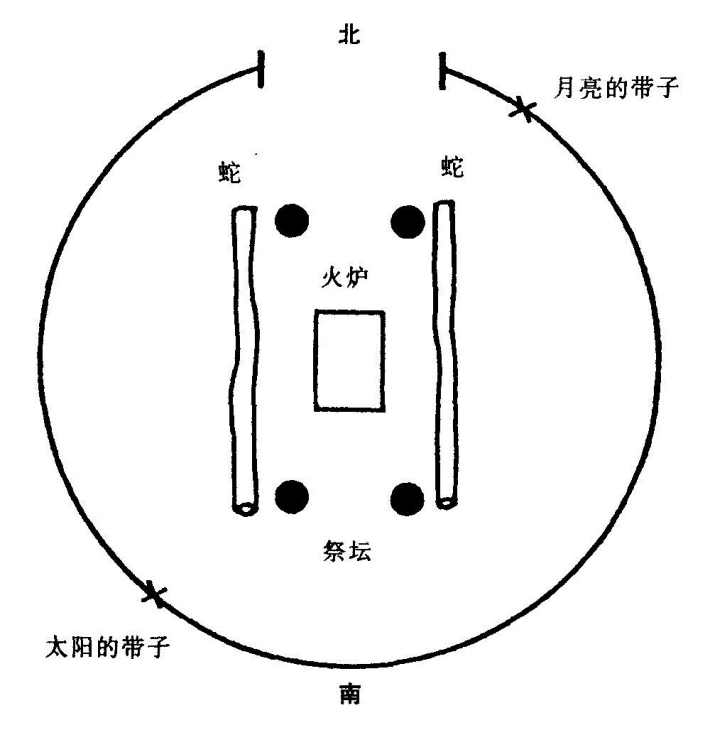

图32 猎鹰者的房舍的平面图

(据G.L.威尔逊,第143页)

这种轴的变化,从在猎鹰的礼拜仪式和曼丹人与希达察人的天体妻子神话之间所观察到的联系就已经可以明了。后一种联系至少部分地服务于建立狩猎仪式,但这个部分不同于我们已看到的(第203及以后各页)服务于建立太阳舞的那个部分。那时这联系通过棚架的中央立柱的中介而确立起来,它象征人妻升向天空。然而,猎鹰的仪式也利用树干,不过它是水平的和躺在地上的,而不是竖起的和垂直的。在猎人用树枝建造的掩蔽所里,可以注意到两根与火炉并行放置的树干(图32)。当猎人脚朝墙地躺下睡觉时,用这两根树干做枕头。在安置这些树干时,人们援引它们所比喻的蛇,除非它们代表狩猎天体儿子在游历中与之搏斗的鹰的蛇的枕头(Bowers:2,第293,334页)。可以明白,猎鹰的礼拜仪式引起了神话的地上序列而不是天上序列,这仪式借助以躺倒树干取代竖立树干来意谓这序列。如果注意到,狩猎茅屋里在地中掘出的火炉代表陷阱,那么,这个类比就看得更清楚了。实际上,太阳舞的祭坛也包含一个坑,而从某些证据来看,它比喻由天体妻子坠落时造成的凹洼;也即它在这种场合是天、地分离的媒介,在另一种情形里则是地、天结合的媒介。

这神话所说明的两根纤维带子的布置也遵从水平轴:一根同黄花(Solida-go)相连,悬吊在门对面的墙上,象征太阳;另一根同艾(Artenmisia)相连,悬吊在门旁,象征月亮(Wilson,第150~151页)。每根带子系的一根深红色的棒象征天体所有者,以致太阳和月亮有形地存在于猎人茅舍之中。这茅舍呈圆形,状如皮船,但在里面,就像在独木舟上一样,它们占据相对立的位置。

我已说过,猎鹰的季节从秋天之初一直到初霜。因此,它包括二分点。这神话以两种方式引起二分点:让太阳和月亮处于正相对立的地位,以及使它们对换各自位置,我们还记得,屈狸一开始让太阳坐在门旁,这是卑下的方面;它在那里一直待到被邀坐在尊贵方面的月亮为了支持兄弟而放弃这位置。因此,为了使两个位置可以互换,必须使得在进行这行动的时刻,黑夜“等于”白昼。

这样,这神话给我们为了将猎鹰置于土著哲学中而已枚举的各个中介类型又增添了一个新的类型:

(1)大草原,流浪生活 “不良大地” 可居住的大地。

(2)觅食性狩猎 仪式性狩猎 农业。

(3)动物性食物 服饰 植物性食物。

(4)和平 休战 战争。

(5)夏天的村子 狩猎的掩蔽所冬天的村子或营地。

这神话现在提出:

(6)夏至 秋分 冬至,

这就是说,有三个项,它们分别意谓白昼占优势、黑夜占优势以及黑夜等同于白昼。

在这种“二分点”功能中,狩猎的茅舍扮演着水上独木舟的地上变体的角色。这也起因于已给马克西米利安(第359~360页)留下鲜明印象的一个事实,即曼丹人的重大神话题材同其近邻阿尔衮琴人和其他更往东的种族群体的重大神话题材之间有亲缘关系。在后者那里,我们又看到了文化英雄发明岩雕的题材(Fox,载Jones:3,第137页)。这题材最初出现在奥雷诺克河的塔马纳克人的一个神话(M415,第150页)中,并且我已从双重转移——从水到地和从历时到共时——的意义上按照服务于固定太阳和月亮之间,亦即白昼和黑夜之间的合理距离这个目标的标准对之作过解释。然而,当塔马纳克人的狄俄斯库里兄弟妄想使河流成为双向的时(这题材也在北美洲得到证实),他们不也是试图将一个二至点型情境代之以另一个二分点型情境吗?在前一种情境里,往复的持续时间不相等,就像白昼和黑夜的持续时间那样,而在后一种情境里,两个轨道的持续时间完全相同。

如果说二分点在文化英雄看来代表一种他们徒劳地加以推广的理想公式,那么,可以写下下列作为假设的等当关系:

二至点∶二分点∷自然∶文化

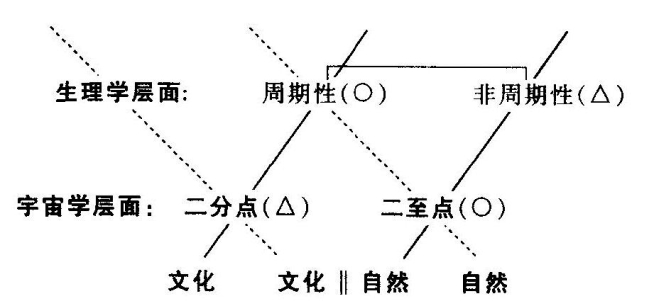

它给予别处(L.-S.:18)讨论的一个问题以新的启示,这就是天体性别的不稳定性——不仅从一个种族群体到另一个种族群体时的而且在同一个群体的仪式和神话中的不稳定性——所提出的问题。

按照阿拉帕霍人的太阳舞创始者神话(M428),少女的教育建基于对生理周期性的修习。这种周期性可能是不规则的:按二至点的样子,过长或过短;或者是规则的,因而是完善的,即二分点型周期性。按照上述等当关系,前者复归于自然,后者复归于文化:这神话以其自己的方式说着同样的事情。

另一方面,如果说这教育关涉天上男人施教于地上女人,那么,因此这神话以隐含方式断定地、自然、女性之间和天、文化、男性之间的三元关系。就那里而言,诸事顺遂。但在这里有一个困难:这种完善的和规则的周期性属于教授凡女的男性天神。而追根究底凡女担负起了体现这种周期性的责任。就像在仪式性的交媾中从祖父之口传到孙女之口的魔根一样,在这个神话中,文化从公公传到媳妇,并且这种传递所采取的方式也就是文化后来表现的方式。女人把男人作为教训教授给她的东西运用到生活中去发挥其生理功能。可以说,一个使以前仅是自然的东西文化化;另一个使以前仅是文化的东西自然化。在从男人过渡到女人时,话语成为现实。因为神话的蛙以相反方式做出的表现本身是最冥顽不化的自然,所以,当这蛙依附于月亮时便使之女性化。不过,月经即周期性的生物学模式正是男性的和二分点的东西(因为不要忘记,天体婚姻的庆典正是在二分点时进行的)和完全非周期的女性东西(因为蛙患有小便失禁症)的结合。

因此,按照所采取的视角和所考察的神话要素,自然/文化两极上下摆动,担负相对立的语义责任。从生理学的观点看,男人是非周期性的,女人是周期性的,但从宇宙学的观点看,则刚好相反,因为男性造物主其时揽住了规则——在这词的一切意义上——把它们烙印在他们的可爱的受监护人的肉体和精神上。有如物理学在长时间里运用两种不同的理论来考虑光的本性,而这两种理论皆令人满意,条件是不要试图同时利用它们,神话思维也利用一个骨架,而可以用两种方式表述它。从一个神话到另一个神话,有时从同一个神话的一个段落到另一个段落,神话思维有权掉转方向:

[1]作为贪简便的牺牲品,我在《野性的思维》中用“élan”来译elk“棕角鹿”这词;例如,第80页。但是,élan的生活地在北方,在中部和南部地区并不存在,在那里只有鹿属的各种美洲代表生活着。英语elk、法语élan标示棕角鹿属的一个独特的种,在美洲称之为moose(麋),在那里,elk这词的欧洲意义被引申,用来标示鹿属的主要代表(canadensis,merriami),而且后者在神话中在缺乏其他动物的场合扮演作为主要的鹿的élan的综合变体的角色。美洲élan在法语中称为orignac或orignal,这两个名词源出巴斯克(Basque)语,意指雄鹿(cerf)和从加拿大进口。