Ⅰ 当一个女人是姑娘的时候

……女人的义务中间,排在最前面的之一是纯洁;这是天性强加的一种特殊的、不可或缺的义务。世界上再没有什么比不正经的女人更让人讨厌的了,丈夫也讨厌她,那是天经地义的。

J.-J.卢梭:《爱弥儿》,第五篇

事实上,从本书开始以来,我只讨论了一个神话。我逐次引入了一些神话,那全都是为了更好地理解我所由出发的那个神话:图库纳人神话M354,它讲述猎人蒙马纳基的婚姻不幸。

把一个神话分解成若干序列,但它们在情节上始终不分离,更确切地说,这些序列每一个都纳入聚合的总体,而它们在这些总体中取得意义。这样做,我们最后就能找出一个神话的各个基本特征,而这神话于是成为许多其他神话的代表。这些特征共有四个。第一,这神话比较了若干动物妻子和一个人妻,并把她们对立起来。第二,第一个动物妻子是本来意义的蛙的化身,而单纯为人的最后一个妻子例示了取比喻意义的蛙。第三,这比喻的蛙扮演纠缠女人的角色:她拒绝让她所厌恶的丈夫获得自由,而丈夫希望摆脱她;反过来,丈夫不想摆脱的本来意义的蛙被讨厌儿媳妇的食谱的婆婆拆离丈夫(但在比喻意义上)。第四,我已用乘独木舟旅行的序列(它把两个姻兄弟与相反的特征联结起来——一个是能动的,另一个是无能的)表明,这神话属于一个关于从周期性角度考察的太阳和月亮的广大神话组。

然而,我们知道,北美洲还有一个神话组,这些神话可以用同样特征来定义,并且,它们使这些特征显得更为明白,因为事实上太阳和月亮在那里占据着第一线的地位。这不同于M354,而在这个神话里,我们只能推知伪装成人的天体的存在。这两组神话之间的比较只是较为令人信服而已。实际上,我们所以能选择源于两半球的一些神话加以对比,是因为它们同等地重视太阳和月亮,赋予它们相近的角色。然而,这样一来,面对这种比较从何着手,即究竟用独立的发明还是用传播来解释各个相似点这个传统的抉择,我们倒犹豫不决了。根本不用证明,神话题材有许多是关于穿越新世界的旅行的,因而不需要堆砌例子。我并不以此为己任,我的任务在于证明,不相似的或者乍一看来相似点仅属偶然的神话却可能呈现一种同样的结构,并依从于同一组转换。因此,对于我们来说,问题并不在于为共同特征编目分类,而在于表明,我们根本不想加以对比的一些神话尽管存在种种差异,甚至正是由于这些差异,却按同样的原则进行,并由一组运作引起。

我先来扼述一个插段,它出现在许多神话之中,我已对它作过详尽分析。太阳和月亮两兄弟围绕人妻和动物妻子(正是蛙)各自的优劣争吵。两人未能取得一致意见,遂各自按自己的看法择妻。蛙引起了婆家的厌恶,而这不是因为像M354中那样她吃的东西,而是因为她的吃相。实际上,两个姻姊妹——就这个关系而言等同于M354的两个姻兄弟——性格相反:一个积极而善自珍重,另一个懒惰而懈怠。蛙因蒙受羞辱而恼怒,遂跳到姻兄弟月亮的背上,拒绝放过他。她因此变成了一个纠缠女人。尽管事件的顺序不同,语义功能的排列也不同,但仍可看出曾被我用来描述图库纳人神话的骨架的所有特征。

在几千公里的距离上发现的这些隐秘的类似性提出了一个难以解决的问题,更何况这些北美洲神话本身构成一个所谓“星辰丈夫”的庞大神话总体内部的一个区域异体,它已由理查德(Reichard)(2)和S.汤普森作过详细研究。汤普森的工作最新,他考察了散布于整个北美洲的86个版本,除了在爱斯基摩人那里和在西南部的各部落那里的那些版本之外。如果以不怎么严格的方式来界定这些题材,那么,这里还可做出进一步的发现。

星辰丈夫的神话呈现碎锦式故事的状貌。这故事的完整形式包含许多插段,但罕见它们同时出现。因此,完整的神话保持虚幻的状态,要想根据它的已得到证实的版本中的某一个来对它做出恰当的说明,几乎是不可能的。为了使读者能形成一个观念,我现在扼述理查德(2,第297~302页)融合诸本而编成的一个故事,他把源自右边和左边,但主要是北美洲大草原的各构元按照适当顺序组织起来。

一个或两个印第安少女向往嫁一个星辰为夫。天体满足了她的愿望,女英雄登上了天,在那里受到丈夫和姻亲的款待。然而,他们不许她挖掘长在园子里的一种可食用植物的根。

由于好奇和闲得发慌,她违反了这个禁忌。这植物的根原来掩盖天穹上的一个洞。这洞一打开,这女人便看到了下面大地上的一切和她的村子。目睹此景,她生起了不治的思乡症。于是,她耐心地置备植物纤维或皮条[1],她把它们一根一根接起来。当她认为这绳已足够长时,便带着婴孩沿绳子下去。

星辰丈夫发现妻子失踪。他在洞的上面弯身向下看去:这逃亡者悬在空中,因为这绳子太短了。她松手跌死,或者被丈夫扔掷的石块打死。这孤婴开始吃还在尸身乳房里胀动的奶汁。他迅速长大,然后要求必需品。

有时这神话终止于这女人的死,或者更早。一些有两个女人的版本使她们待在树上无法下来。我在后面再讨论这些版本。在大草原里,这故事被与另一个故事相连接,而某些神话以后者为开头,并给它一个专门的标题:“祖母和孙子”。

这孤儿或另一个英雄一开头就被置于这情境。他到一个孤老太婆的园子里偷东西吃。这老妪发现了他,收养了他。这两个人物以捉摸不定的关系连接起来,或者这男孩长大后,这女人勾引他(参见M241—M244),或者她详细告诉他两人所面临的危险,但不知道这究竟是为了让他提防这些危险,还是引诱他挺身出去冒险。这年轻男人成为杀妖者,对付那些敌人,他曾把祖母托付给他们。有时,他杀死她。

这故事可能重又在这里终止,或者继续下去,采取“星辰的儿子”这个习见的标题。然而,按照这些版本,这英雄有时是星辰的儿子,有时是月亮或者太阳的儿子,或者,他自己变成这两个天体之一。在他履行了地上角色,作为创造的组织者、妖怪的征服者或受害者之后,他登上了天,变成天体。

我们目前限于仅仅探讨这个北美洲循环的开头一幕,而就此而言,它在一个凡人的星辰妻子循环中找到其南美洲对等物。在后一个循环中,有时也可看到天体性别反转,并伴以地上女英雄的一分为二(M110),而这恢复了某些北方版本的骨架。我已在《生食和熟食》(M87—M93,M95,M106,M110,M112;第220~245页)中讨论过这些南美洲形式,并表明,它们一方面关涉栽培植物的起源,另一方面关涉短暂人生的起源。我们也已明白,关于栽培植物起源的热依人神话构成了一个系列,它与关于烹饪用火起源的热依人神话和博罗罗人神话相平行,此外,还有第三个关于猎物起源的神话系列,尤其包括热依人和图皮人神话,它占据介于另外两个系列之间的中间地位。因此,我们已从烹饪用火起源过渡到了肉的起源;从肉的起源过渡到了栽培植物的起源;最后,从农业的发现过渡到了短暂人生即周期性的生物学形式。

然而,本书逐一考察了其他神话,并从另一层面上展开,由此重新采取了这种步法。我们已从鱼和捕鱼的起源过渡到了白昼和黑夜的规则交替的起源,后者是周期性的天文学形式,由乘独木舟的旅行象征,而我在第三篇结束时确定,独木舟是对家庭火炉的转换。我们考察的最初几个神话(M1,M7—M12)都是关于家庭火炉之起源的,它在高和低的垂直轴上扮演着独木舟在接近和远离的水平轴上所担负的那种中介者的角色。不过,在空间轴发生转动,从垂直的变成水平的同时,这轴也从空间的变成时间的。这样,我们又回到了人生周期性的问题,这是对昼夜和季节周期性的换位(以上第139~140,146~148页)。

因此,想援用神话想象据说具有的那种多逸闻的和随机的特征,以此来极力减低两个美洲故事之间的类似性,是错误的。因为,我已提出,如果地理上和历史上相隔很远的神话可能言说同一件事,那么,这应该是由于有一种共同的组织使它们成为一个属里面的各个相近的种所使然。我没有被必须逾越的鸿沟所吓倒,相反,倒从为以上所述所充分证实的一种逻辑的和语义的亲近性得到勇气。并且,对北美洲神话作更深入的分析,不仅可以就这些神话,而且可以用这种分析提供的对已讨论过的南美洲神话的那许多尚属未知的发源地的新启示来证实这种亲近性。

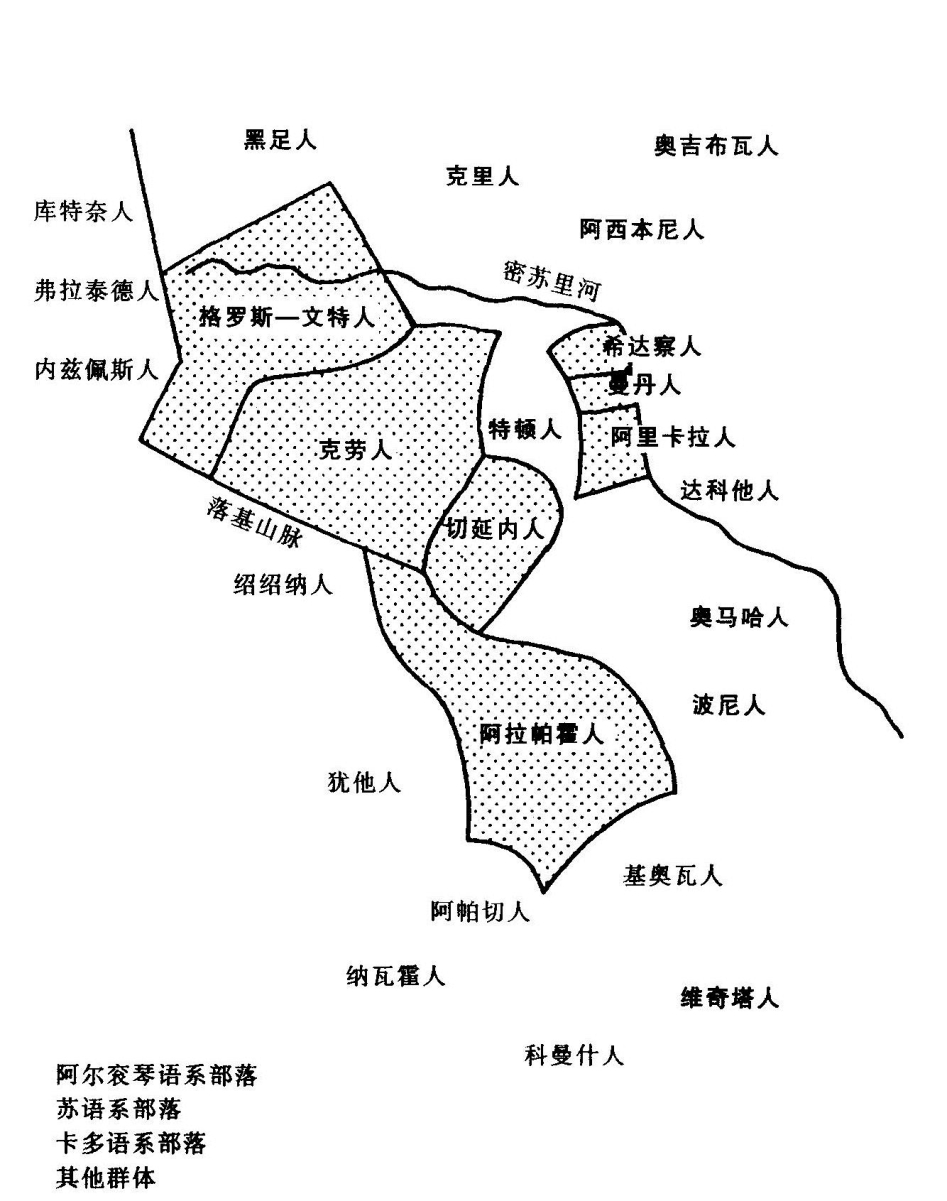

汤普森所考察过的“星辰丈夫”神话的86个版本中,有69个版本里出现两个女人,27个版本里其中一个女人很快被消灭,10个版本从一开始就只有一个女人。从太阳和月亮两兄弟就女人品行进行论争开始的那个异本被归入第一类,因为每个兄弟都按其主见进行选择:因此有两个妻子相竞争。据汤普森(第118页),这个异本总是只存在于大草原。已经知道它有9个版本,它们源自格罗斯—文特人(Gros-ventre)、希达察人、克劳人和阿拉帕霍人。

格罗斯—文特人或阿齐纳人(Atsina)和阿拉帕霍人的分离并不太久,大约可上溯到几个世纪之前。他们与切延内人一起把阿尔衮琴语系的领土向南大大扩展,这个语系在北部的代表是黑足人、克里人和奥吉布瓦人,它无间断地占据从落基山脉北部直到大西洋沿岸的区域。在这个包含若干原始语(langue parente)的集合体中,尽管其主要分布区域更靠南面和东面,苏人(siouan)各部落却朝两个方面突进:一个方面沿北向,与阿西本尼人在一起,另一个方面朝西向,与克劳人在一起,他们的领土把西部阿尔衮琴人的领土一分为二。

这幅图景因下述事实而更加复杂:克劳人和希达察人在相当晚近的时代相分离,以便他们的传统能由此保存下来,但沿不同的方向发展。像大草原上的大部分部落一样,克劳人也采取一种几乎完全以猎野牛为基础的生活方式,尤其在引入马之后。另一方面,在跟邻近的曼丹人和阿里卡拉人这两个像更南面的波尼人那样的所谓“村居”部落接触过程中,希达察人变成定居的部落;除了狩猎之外,他们还从事田野劳动。不过,我们还一点不知道,这些转变究竟以哪种方式进行。

考古学证明,曼丹人、阿里卡拉人和波尼人早在17或18世纪引入马之前很久的时候就作为定居农夫生活着;希达察人的一部分或许也是这样,因为这个部落不像是齐一的。在阿尔衮琴人中间,切延内人提供了农业民族的一个范例。他们定居在大湖地区已有三四个世纪。在他们于1700年和1770年之间深入大草原腹地定居的同时,生活方式也发生根本改变(Jablow,第1~10页)。

据认为,格罗斯一文特人在19世纪初还在过农业生活。但是,如果曼丹人属于苏人,在克劳人和希达察人来到苏必利尔湖之前就已定居于他们长达许多世纪的传统领土之上,并在那时就已形成一个群体,那么,他们在语言上更像东部苏人[2]。阿里卡拉人本身属于卡多(caddo)语系,而这个语系的主要分布区域位于向南很远的地方,在维奇塔人和真正的卡多人那里。因此,在脱离波尼人之后,阿里卡拉人看来构成一支向北突进的卡多人的前哨。他们与主要一支相分离,时在16世纪末或17世纪初(Deetz,第5页)。

图18 天体争论故事的分布区域和周边部落的位置

一切让人觉得,在落基山脉的山麓和东坡所构成的一个广大区域中,三个语系相互冲突和交叠。这个区域或许最早由犹他——阿兹特克语系的部落居住,他们同科曼什人和基奥瓦人一起在阿拉帕霍人的南面生活,他们的主体占据分水岭西边的大盆地。来自北方的阿塔帕斯干人(阿帕切人和纳瓦霍人)的到达,把他们驱赶走。苏人的渗入似乎比较晚,其时定居加拿大的法兰西人把大湖地区给了盟友阿尔衮琴人,但他们压制其他部落,强迫后者离走。导致希达察人和克劳人分离的争吵发生在19世纪。1837年发生了天花流行,这场瘟疫使这些印第安人大大减损,并致使希达察人去靠近曼丹人。不过,仍然可以肯定,大草原中村居种群的存在至少可以上溯到7世纪或8世纪,也许更早,哪怕他们的原始居住地像人们所以为的那样在密西西比河东面也罢(Strong:2,Wedel:1,2)。至于西部的阿尔衮琴人,阿拉帕霍人和切延内人尽管相邻,却有相当大的语言差异;阿拉帕霍人和格罗斯—文特人为一方,黑足人为另一方,双方之间也有相当大的语言差异;不过,与最近的看法相反,这些差异没有超过人们所观察到的中部和东部阿尔衮琴人在语言上的差异:“阿尔衮琴语系构成一个整体”(Haas,第523页)。然而,这种内部的分化似乎始于遥远的过去。最后,在落基山脉的西面,库特奈语、萨利希语和萨哈普廷语的种群可能已经定居了数千年之久。

各个相当古老的特点和其他新近被否弃的特点的这种暂时无法解释的混合告诫我们,不要援引尚属假说的前史去表明,我们感兴趣的异本是否由一个而不是另一个群体引入,或者,这异本是否就地产生。能够搞清楚这一点,天体争论就会有比S.汤普森的研究所表明的更为广大的分布区域。实际上,他们仅仅收集了星辰丈夫循环的一些相当完整的例子。可是,甚至从地理学的观点看来,也不应当过分看重落基山脉的屏障作用,尽管它在标定黑足人、格罗斯—文特人、克劳人和阿拉帕霍人各自领土边界的同时也标定了阿尔衮琴语系区域的西部边界。往北,地势起伏趋缓,山坡之间可以有交通。因此,可以理解,阿尔衮琴人和库特奈人(他们是孤独的)或萨利希人—萨哈普廷人之间在重大神话题材上不存在断裂。再往南,那里的山势才真教人惊骇,因此只要把大草原部落的神话和绍绍纳人的神话加以比较,就足可相信它们全都发源于一个古老的逸闻。幸而,结构分析可以弥补历史重构的不确定性。它提供给我们更坚实的基础,去解释同一个神话图式在乍一看来无可比较的两半球文化中的重现。

由以上考虑可知,在语言或文化上不同的各个种群是在极为不同的时期达到其所在的地方的,因此,为了研究他们的神话,没有一个理论的理由比另一个理由更有权威。如果说我从阿拉帕霍人来开始进行这种探究,那么,这主要也是因为材料丰富的缘故。