M408 野兔皮提纳人(Déné Peaux-de-Lièvre):船员

造物主有两个名字:孔扬(Kunyan)和埃卡-德基纳(Ekkadékhiné),分别意谓“颖悟者”和“在水上克服一切困难的人”。他有两个妻子,一个是亲近的:他自己的姊妹,像他一样聪明;另一个很疏远:一个居心险恶的雌鼠,但它未能使他受损害。他在引发毁灭人类的大洪水的过程中历尽艰险。在乌鸦的合作下,他降生了新一代男人(以及鸟、女人),他们从两条鱼的腹中出来。

埃卡-德基纳还建造了第一条小船,并沿麦肯齐河顺流而下航行。他在途中遇到一只蛙和想吃掉这蛙的梭鱼,让它们坐在独木舟中,然后又遇到了另一只蛙和一头水獭,它们在为一些皮帐争吵,它们正在把这些皮帐弄软。(Petitot:1,第141~156页;参见Loucheux,前引书,第30页)

我们将可注意到,北美洲的阿塔帕斯干人与委内瑞拉的瓦劳人一样也相信男人和女人由不同的神祇创造,而按照瓦劳人的说法,其中一个神祇正是科罗罗曼纳,负责创造男性部分(M317和Roth:1,第126页)。同样,阿塔帕斯干人和图库纳人一样也相信,在东方占据西方的位置和反过来之前,四个基本方位都是反转的(Petitot:1,第230~231页;Nim.:13,第134页)。

易洛魁人世代生活在北美洲,不过在东北部。他们把小艇沿河航行与太阳和月亮的起源联结起来。进行旅行的不是太阳和月亮这两个天体本身,而是造物主及其仆人,他们为了人类的福祉而去把它们请来。这插段与一种宇宙学难分难解,但这种宇宙学很复杂,无法详加阐述。我只能说,一个坏心肠的孪生子声称出生于母亲的腋窝,在她分娩时,他弄死了她,当她想复活时,他迫不及待砍下了尸身的头。他的外祖母(亡妇的母亲)把这头悬挂在东方的树上,按照翁翁达加人(Onondaga)版本,它变成太阳,按照莫豪克人(Mohawk)版本,它变成月亮。好心肠的孪生子创造的人类被剥夺了白昼的光明或者遭受过分晦暗的黑夜的折磨,他因此倍感凄凉,遂乘独木舟向东方进发,由四个动物陪伴:蜘蛛、海貍、野兔和水獭。在造物主和三个动物向那棵树发起攻击期间,海狸留在独木舟上,它的任务是同伴一回来,马上就掉转船头。自从这些旅行者掌握了这天体之后,它就每日每月完成其定期行程,保障昼夜的交替。按照这些本文,这女人的头变成太阳,身体变成月亮,或者反过来(M409;Hewitt;1,第201~208,295~297,315~320页和各处)。

因此,神话中的动物之一起着枢纽的功能,而可以说小船围着它转动,以便面向其原点。也许应当作这样的解说:在蒂卡尔的雕刻和许多神话中,角色之一占据着独木舟的中心。例如,在米克马克人(他们属于东部阿尔衮琴人)那里,“男人在船尾,女人在船首,狗坐在中间”(Rand,第146页)。

M409的一个显然更为机智的翁翁达加人版本让太阳产生于一个祖父的身体。在最后阶段,造物主仅把白昼天体的角色留给头,而指派身体履行夏季白昼发热的功能。相对称地,它把其母亲的头转换成月亮,扮演黑夜发光体的角色,而身体则保证夏季黑夜的发热。因此,又观察到了我们已在南美洲看到的(第130页)那种照明和发热功能的分离。考察这个方面是很有意思的,更何况在同一背景下还出现了另一些分离:造物主和其他版本中作为造物主被求助的第一个人的分离,以及旅行动物的分离,这里它们区分为四个能干的和两个无能的,而在别处没有看到过这种情形(Hewitt:2,第512~516,540~545,551~555页和各处)。

易洛魁人生活在从大湖到东海岸的一个区域的中央的一片领土上,在那里,树皮独木舟通常像在委内瑞拉和安的列斯群岛那样也装饰有星辰或者同心圆,它们带或不带圆花饰。按照马勒西特人(Malecite)和帕萨马科迪人的说法,这些圆圈代表太阳、月亮和月份(Adney-Chapelle,第83页;参见第68,122页和图75,125~129,133,135~137)。大湖的奥吉布瓦人或希佩瓦人在航行时喜欢在身后留下图示的消息,它们没有神话的含义,因为它们关涉实际事件,并且所画的动物表现旅行者的氏族归属。不过,我还是转载一个例子,因为独木舟中按照我已识别的方向的前部和后部位置有着不变的内涵(图12)。

图12 希佩瓦人用炭画在木板上作为消息存放的图画

这消息表明,两个家族在乘独木舟旅行。父亲氏族的命名动物画在船首,母亲的画在船尾。在它们之间,可以看到几个小孩,他们的命名动物复现得比父亲的小(在父系制社会中)。左边的独木舟聚集了一个熊氏族的男人和他的鲶鱼氏族妻子以及他们的三个孩子;右边的独木舟聚集了一个鹰氏族的男人和他的熊氏族妻子以及他们的两个孩子[据登斯莫尔(Densmore):2,第176~177页]。

因此,一些趋同的征象提示,易洛魁人和邻近部落的神话根源自南美洲的那些神话属于同一聚合体,后一些神话把远征的事业(战争或者求婚,被接受或遭拒绝)的观念与身体毁损或爆裂(由此引起运动天体出现或播散的发光热出现,视情形而定)的观念相结合。无论这些神话源自卡希纳瓦人、亚马逊部落还是圭亚那部落甚或是易洛魁人,它们都动用同一些由对立项组成的对偶:裂开或爆炸,作用于身体上部(头)或下部(无头的身体、腹部),且一方面产生月亮或太阳,另一方面产生单纯发光体或单纯发热体,两者兼有或者相反(M396中情形就是如此,在那里,从一颗爆裂的头颅中产生的欧夜鹰以缺乏性形象表现黑夜:没有光也没有热)。易洛魁人的宇宙学和卡希纳瓦人的宇宙学之间的相似性尤其鲜明,因为易洛魁人把两种功能聚集在同一个神话中,并用狄俄斯库里的对立加以解释,而卡希纳瓦人把它们分配给两个属于不同神话的角色:谨慎的处女和自信的访客,前者自我封闭,反抗社会关系,就像易洛魁人的坏心肠的孪生子,他一心想只为一己守住母亲的头所发出的光;后者向世界和人的要求——哪怕是敌人提出的要求——开放,就像好心肠的孪生子,他为了使天体运行而不惜进行远距离旅行。不过,可以注意到一个差异:被赋予负面属性的卡希纳瓦人英雄变成不育的月亮,而被易洛魁人造物主解放的月亮则是有生育力的。从这个关系来说,这两组神话恰恰相互提示。卡希纳瓦人的缩减为被截下的头的状态的谨慎处女和自信访客只是经过长时间犹豫,并且逐一拒弃了所有有利于人类的主意,尤其是让他们最终转变成蔬菜或可食用的果子的主意之后,才决心变成月亮(本书第84页)。他们认为,月亮是发光的但没有热的,因此是不育的天体。他们所以选择它,是因为他们不愿意提供任何服务。相反,易洛魁人的造物主不满足于缩减为截切下的头的、其唯一功能为照亮夜空的月亮。他还重构了母亲的身体,向它说了这样一些话:“现在,我明白了,你关心的是这里存有的大地、各种各样植物和通常结果的植物,以及其中有些灌木通常结果的灌木丛,以及各种树组成的森林,其中有些树通常结果,以及通常在这里存有的大地上生长的所有其他植物、人类和提供猎物的动物……因为,你的功能是等待黑夜降临大地,在这个时候,又轮到你(即与太阳交替)使大地恢复生机,照亮它,降下露水。你还继续帮助你的小孩,就像你在心中叫他们那样,而他们自己继续居住在大地上。”(Hewitt:2,第542~543页)

在易洛魁人看来,月亮是女性,太阳是男性,而且有着对于前者的第一性。然而,所有语支都用同一个名词来标示它们:翁翁达加人为/gaä·gwā/,莫豪克人为/karakwa/,其一般意义为“圆盘”或“发光体”,必要时还辅以限定词。例如,/andá-kā-ga-gwā/为“白昼发光体”和/so-á-kā-gāgwā/为“黑夜发光体”(Morgan,第2卷,第64~65页)。我只敢肯定,图库纳人关于太阳的名词/iaké/和关于月亮的名词/tawsmaké/(Nim.:15)乃根据同一个词根构成。至于卡希纳瓦人,如果说他们用一个专门的词/ôxö/标示月亮,那么,太阳的名字/ba-ri/在他们那里——在其他南美洲语言中情形也是如此——好像并非完全不同于用来标示白昼和夏季之热的名字(Abreu,第553~554页)。另一方面,我们知道,许多热带美洲语言也采取和易洛魁人与阿尔衮琴人一样的习惯做法,只用一个词来标示这两个天体。奇怪的是,像操这些语言的各部落一样,易洛魁人也在蝴蝶身上看到了坏动物的原形(Hewitt:2,第505页),这种信念也在北美洲另一个极端处的萨利希人那里得到证明(Phinney,第53~54页)。

这后一对比是意味深长的,因为萨利希语的各个部落并没有像邻近的库特奈人(Kutenai)和克拉马特人(Boas:9,第68~69页;Gatschet,各处;Spier:2,第141页),以及大部分阿尔衮琴人和易洛魁人本身那样用同一个名字命名太阳和月亮,他们通常总在月亮和太阳之中看到两兄弟,有时甚至其中一个是另一个的柔弱的孪生兄弟。换言之,就像在南美洲一样,也会有两种极端情形(它们之间另外还存在着一些中间形式)出现,而这要视两个不同天体各自的性别而定,尽管标示它们的名字是一样的,或者两者性别相同,但这时要求不同的命名。

然而,尤其在北美洲的那些可以并列地看到这些对称处理的地区里,乘独木舟旅行的题材突现在前沿,并且同样注意到在南美洲神话中已经予以注意的旅行者位置、年龄和性别等项。我不想阐明在下一卷将详加研讨的那些神话,这里仅仅对它们一带而过。一个莫多克人神话(Curtin:1,第4页)把两兄弟安置在船头,另两个兄弟安置在船尾,第五个兄弟和姊妹安置在中间。许多岸地萨利希人神话为了进行一次联姻远征而在同一条独木舟中载乘一个祖父和一个小儿子(Adamson,第117~120页;参见M406),或者还有一个兄弟和一个姊妹。在这种情形下,他在前部,她在后部,因为“按照习俗,女人在船尾操纵”。在旅行过程中,这姊妹通过鼻穹窿或周围迷雾而生育,人们指责她与兄弟乱伦,换言之,独木舟之中的旅行者的趋近与旅行本身所决定的、但这时是在两个原先远隔的人物之间的趋近造成对比(Adamson,第284页;Boas:10,第51页)。在另一组神话中,骗子利用一次乘独木舟旅行中他占据船的前部,让“女儿”在后部(“但她们操纵得不好,这船因此乱行一气”)的机会,与她们乱伦(Adamson,第159页;Boas:5,第154~157页;E.D.Jacobs,第143页)。这些引证很有意义,尤其因为萨利希人神话中由骗子制作的“鱼苗女儿”如我已在第48~49、97~98页上所指出的那样反转了一个重要的圭亚那神话组(M241—M244)中的“树木丈夫”。这样,她们取代了作为月亮英雄强夺者的蛙,而这英雄很晚才知道它的真正出身:在这里(萨利希人)出身于被他弄瞎眼的鸟,在那里(瓦劳人)出身于他已侵染过的水獭。最后,萨利希人跟古代玛雅人一样相信,太阳是斜视的,由于这个理由,它的兄弟月亮曾经决定和它交换角色(参见M407)。实际上,太阳所以斜视,是因为在月亮消失之后,它的母亲和外祖母制成了它,以便代替其兄弟,而尿则通过绞后者的襁褓榨出:“因为它斜视,故它不再像它兄弟担任太阳角色时那样炽热。如果月亮决定在白昼旅行,那么,它本来会比现在更热,因为它的眼睛比它兄弟更厉害。”(Adamson,第272,283页和各处)内地的萨利希人也抱有同样的信念:“太阳是独眼的……也不像红颈鸟(美洲的鸟Turdusmigratorius)利用太阳时所达到的那样炎热。”(Teit:6,第177页;Ray:2,第135~137页)“以前,月亮是一个印第安人……他的面孔光芒四射,其强烈程度与太阳一样,甚至比太阳更厉害……这使他的妹妹遮掩他”(Teit:4,第91页;6,第178页;M400,M400b)。因此,我们占有了一个聚合体,它从北美洲一直广延至南美洲,它的各个元素是齐一的,尽管特征不一样:砍下的头、瞎眼、独眼、斜视、正视,它们用来以其相互关系安排和修饰夏天的太阳和冬天的太阳、过度的太阳和正常的太阳、白昼的天体和黑夜的天体。

我在这里援引这些北美洲材料,源于想提供尚未利用的参考资料的目录的考虑,所以,不能称为时过早。这里涉及的种族群体,其神话提供了下一卷的材料。在下一卷中,我将试图表明,这些神话转换并且重复了我们在这里进行的探讨所由出发的那些神话。目前,这些神话已经开始隐约而含混地影响我们,所以,提请读者注意它们,还是有益的。这个对比可能显得肤浅和武断。但是,在一项旷日持久的事业中,要一下子搜罗到全部证据,是不可能的。我们不妨把上面几页当做一个插曲。后面我们会明白,它们成为一整个论证的引子。

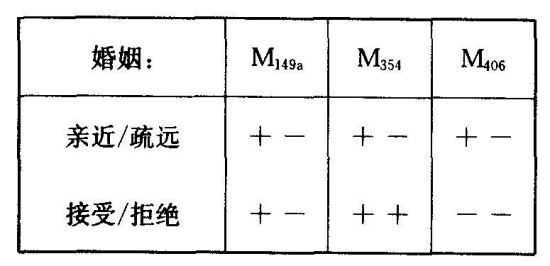

无论主人公是冒险的丈夫(M354)、乱伦的兄弟(M392)、自信的访客(M393)还是谨慎的处女(M394),这些神话都始终依据两种类型婚姻来修饰这主人公,它们分别是亲近的和疏远的,主人公则时而取此舍彼,时而同时接受或者拒弃两者。每当乘独木舟旅行介入这个体系时,它都起这样的作用:使英雄疏远过分亲近的女人(乱伦的舅母,M406;兀鹰的女儿,M149a)或者使他亲近疏远的女人(金刚鹦鹉妻子,M354;美女阿莎娃科,M406),或者兼而有之或相反:

上一卷里扼述并讨论过的一个马希昆加人神话(M298;MC,第317~318页)显然也属于这个聚合体,尽管它把水路旅行转换成了陆路旅行。实际上,这英雄去远征是为了给他与前妻的儿子找一个异族妻子,以便把他支开,好与岳母私通。就像在M393中一样,他想联姻的这些异族人的行为如同敌人;而且像在M392中一样,所质疑的乱伦只是太实在了。我所揭示的这些神话之中的天文学代码在M298中也通过一些规则的转换存在着:砍下的头⇨去除内脏的身体;月亮⇨彗星;虹霓⇨流星(关于这个神话组的更一般的秩序,参见MC,第319页,注⑮)。根据这个观点,我得出了一个补充证明:这些神话把近亲婚姻和疏远婚姻的社会学对立与一个天文学对立即光明和晦暗的对立关联起来,后一对立或者是可以认为处于纯粹状态的两个项之间的对立,这时绝对的白昼与绝对的黑夜相对立;或者是处于混合状态的两个项的对立,这时白昼的光亮被虹霓或太阳的幕布调和,黑夜的晦暗被月亮和银河调和,而彗星和流星是银河的游移等当物。

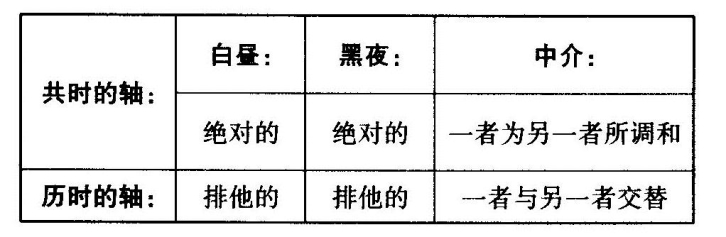

但是,这些神话并不处于那个地方。实际上,光明和晦暗的调和不仅仅属于同时性的范畴,就像当虹霓的色彩或充荷雨水的云遮掩或调和白昼的光亮时,或者当月亮和星辰照亮夜空时可以观察到的那样。这种共时的中介以历时的中介为补充,而这说明了与独为白昼或黑夜主宰的理论状态相对立的白昼和黑夜之规则交替。我可以表明,神话思维从总体上适用下列矩阵,而不把它的各个方面隔离开来:

卡希纳瓦人追溯到的月亮起源的时代,晦暗的黑夜主宰一切,那时“没有月亮,也没有星辰”(M394;Abreu,第475页)。另一个神话把在第一个黑夜出现之前主宰大地的排他的白昼与这绝对的黑夜对立起来: