Ⅱ 箭猪的指导

要始终对你们加于少女的关心予以辩护,但仍要始终施予关心给她们。闲散和倔强是她们的两个最危险的缺陷,应当同它们作斗争,至少当染上它们的时候。姑娘应当审慎而又勤勉;这还不够,她们还应当及早有这种自觉。如果说这是她们的一种不幸,那么,它与她们的性别分不开;她们摆脱不了它,只是为之蒙受较大的悲苦。

J.-J.卢梭:《爱弥儿》,第五篇

太阳和月亮的论争同时在三个方面展开。第一个是天文学和历法方面,关涉日、月和季的周期性。第二是社会学方面,它关涉寻找妻子的适当距离。太阳认定人妻太近,因为他的炽热使她们挤眉弄眼,但月亮认为她们距离恰到好处;反过来,月亮认定蛙妻离得太远,而太阳声称后者距离正好。第三个方面涉及姑娘的教育,这教育被认为是真正的心理和身体塑造;因为道德的指导是不够的,所以还必须细致改造她们的机体,以之能适应于履行各个周期性机能:月经、怀孕、分娩。这三个机能因下述事实而相互关联:经血在怀孕期间积蓄起来而形成胎儿的身体。这三个机能总起来又与宇宙的大节奏相联系:女人的月经伴随着月亮的变化,怀孕持续固定数目太阳月(lunaison);白昼和黑夜的交替、月的秩序和季的回归属于同一个体系。女人接受这种道德和生理修整的才干各不相同,取决于她们的距离远近,因此,人人都要控制自己。退一步来思考,这些阿拉帕霍人神话如同一幅生动描绘创世奇异情景的图画,并配以关于无的来历(Histoire d'O)的合理解说。

然而,迄今为止神话搜集者并未从这个视角研究这些神话。它们所属的北美洲星辰丈夫循环是理查德(2)和汤普森关注的研究对象。后者的研究更晚近也更完备,被合理地奉为同类研究的楷模。没有它,我的探究便会茫无头绪。因此,我无意贬低它。不过,它是以历史的方法为指导的,与我的方法大异其趣。所以,现在是一个机会,可以用一个例子来检验一下这两种方法,看看每一种方法各能对一个神话做些什么。

像斯蒂思·汤普森的所有著作一样,《星辰丈夫故事》(TheStarHusband Tale)也以芬兰学派的工作为楷模,力图证明它们的有效性(第95页)。我们知道,这个学派本着实证主义和经验的精神,致力于普查由口头传统流传下来的一个故事的全部已知样本。然而,它把这故事分割成一个个题材或插段,其中比较短的可以识别出来并加以分离,这是因为它们以同一形式在许多版本中重现,或者相反是因为它们在一个版本中突然出现在已注意到的题材之中。可以计算这些题材的频度,由此配备用于绘制分布图的约定符号。可以通过比较数值及其在空间的分布来努力展示各个以相对古老性相区别的类型,确定它们的流播中心。因此,所能重建的正是故事的自然史,由此可以表明故事在什么时代以什么形式产生于什么地方,然后可以按各个异本的出现地点和次序对它们分类。

这个方法适用于汇集事实,因此,人们完全可以接受它。因为,对纪录作研究在开始时并不要求能够进行分析,哪怕结构的分析。芬兰学派及其著名的美国代表在我们的研究中引入了对作完备普查的关注和要求、对细枝末节的注意和对地理标志精确性的要求,而凡此种种都曾使他们的工作取得极其宝贵的成果。这一切都不成问题。困难是随着对事实作界说而来的。

历史方法从来不去探究民间传说的事实究竟何在。或者更确切地说,这种方法把观察者从主观理解出发而根据故事的表现内容认定的各个元素全当做事实看待。人们从来或者几乎从来不试图进行还原,以便由此可以表明,在浅表层面上分离的两个或更多个题材结成转换关系,而科学事实的地位不属于各个题材或者它们中的某一些,而是属于产生它们的图式(schème),尽管这图式本身始终处于潜在的状态。人们满足于一一列出各个项但并不把它们关联起来。

但是,历史方法仅仅考察各元素的不存在、存在的地理分布,而在这种方法看来,它们始终没有意谓。然而,对于神话故事,可以谈论亲属关系规则这等东西。神话故事也好,亲属关系规则也好,都不仅仅是存在;它们还服务于某种东西,即在前一种情形里要解决社会逻辑的问题,在后一种情形里要解决社会学的问题。阿拉帕霍人神话和属于同一组的其他神话的对比就清楚地表明了这一点。

汤普森(第135页)对星辰丈夫循环的所有已知异本作了比较研究。由此出发,他推知存在着一种原始模型(archétype)或者说基本形式,它汇总了全部有极高统计频度的题材:两个少女(65%)、露天过夜(85%)、希望嫁星辰为夫(90%)。她们在睡觉时被带到天上(82%),携带者为娶她们为妻的星辰(87%):一个年轻男人和一个老翁,他们各自的年龄同各个星体的亮度和大小成比例(55%)。两个女人违反不许她们掘地的禁令(90%),无意中钻破天穹(76%)。她们在孤立无援之下(52%),沿着一根绳索的长度下行(88%),平安脱险回到村里(76%)。

可以看到,在所普查到的86个版本中,只有15个散布于整个分布区域之中的版本重现这基本形式。对于这样的结果,用不着感到惊讶,因为体质人类学(authropologie physique)家每当致力于用统计频度极高的性状的积累来表示法国人或美国人的类型时都会遇到类似情形。这样做得出了一个假象,它同实际的个人很少有相似之处,也一点不容许人假定,它精确地反映了祖先的体貌。平均值只表达它本身。重新组合这些事实的一种方式为,考察它们的客观相似性在过去已能取的和今天在各处所能取的每一种特定形式。

如果不受这个困难所累,跟着汤普森(第136页)也认为,“这原始模型应当无所不在或者存在于几乎所有实际分布区域,并且在各个特殊发展出现之前,情形就已如此”,那么,就可以分离出第二种故事类型,而从逻辑的和历史的观点看来,它是从第一种类型派生出来的。汤普森称这类型Ⅱ为“箭猪的记述”(rédaction porc-êpic),无疑,这样命名是为了提示,口头传统的研究可以合理地采用一种方法论,它可用书面传统的方法论相比拟。我们的阿拉帕霍人神话构成这种“箭猪的记述”的一部分。不过,除了源于这个部落的8个版本之外(我们只利用了5个,其他几个则被双重地运用进去),还已知有12个版本,它们系在格罗斯—文特人、克里人、阿里卡拉人、希达察人、克劳人、切延内人和基奥瓦人那里采集到。这总共20个版本的分布区域实际上从北纬55°一直绵延到35°。把频度极高的各个特征重新汇集起来,就可以构造出下述故事:在从事一项工作(84%)的一个少女(100%)追逐一头箭猪(95%),后者在一棵高耸直至天上的树的顶梢处(95%)。这箭猪转变成月亮(45%)、太阳(25%)或者星辰(15%),它们都化身为一个年轻男人(30%)。这少女嫁给他,给他生了一个儿子(95%)。尽管她被禁止掘地(80%),但她却违反这禁令,还发现了天穹上有一个开孔(85%)。她独自(45%)或者在丈夫帮助下(25%)沿着一根用皮条做的绳子往下降(85%),但这绳子太短。丈夫投掷一块石头,击毙了这女人,留下了小孩(85%)。这故事续以星辰、月亮或太阳的儿子的冒险经历(90%)。

这类型Ⅱ代表一个分布区域,它比类型Ⅰ或者说基本形式的分布区域更致密,但也更狭窄得多。最后,在类型Ⅱ的区域的内部,更小得多的太阳和月亮争论区域给前面20个版本又组合进8个版本,它们源自格罗斯一文特人、希达察人、克劳人和阿拉帕霍人。

汤普森未详加评论,而只是满足于就此指出(第138页):“这种材料上的增进用来引入箭猪的插段,而且还带来某种艺术价值,尽管天上世界里进行的咀嚼比赛对故事情节并没有多大增补(hardly helps the story)……这一切都可以成为一种增补,而许多版本也已把它的大要吸纳了进去,但却没有能明确界定其分布区域。”

在上述8个版本中,源于克劳人和希达察人(他们形成一个种群已有几个世纪之久)的那些版本有一点不同。在它们那里,不是禁止这女人挖天上园子里的某种植物(或者除了这个禁止之外),而是禁止她的年轻儿子捕猎一个特定鸟种草地鹨(meadow-lark)。一天,这男孩违反规定;他攻击一只辱骂他,说他只是一个奴隶的鸟,但未击中。这草地鹨情急之中供出,人起源于这猎人的母亲。这猎人于是亟望见到大地和亲人;正是他劝母亲逃跑。(M429—M430,以下第252~254,273~276页)。按照汤普森的说法(第138页),这个事件的作用无非是让儿子扮演一个角色,说明这女人逃遁的理由。

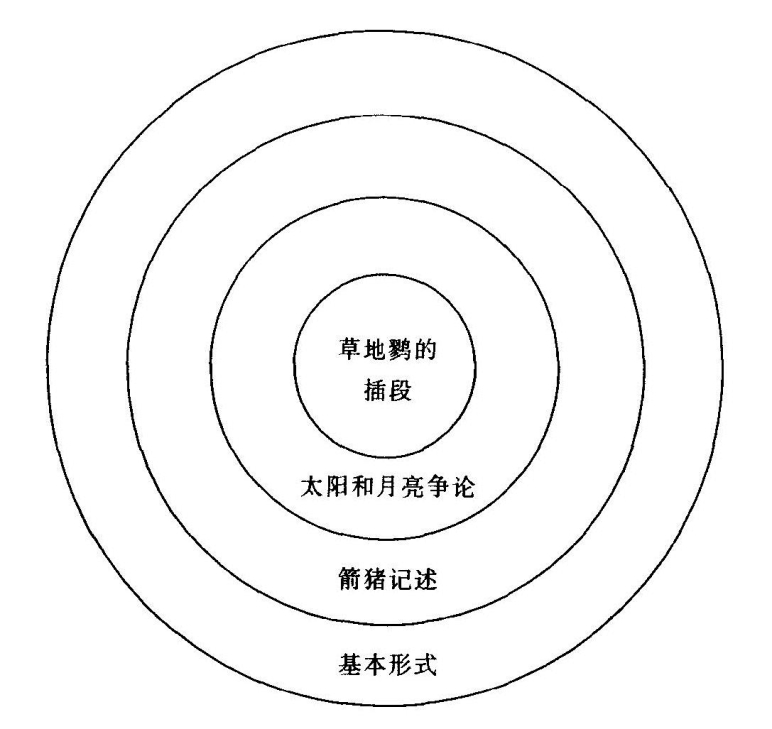

尽管基本形式或类型Ⅰ只存在于15个版本中,但汤普森断言,它必定曾经占据其全部实际分布区域。因此,类型Ⅱ产生于类型Ⅰ区域之内,只占据其一部分,太阳和月亮的争论在类型Ⅱ的区域内部展开,最后,草地鹨的插段在上一区域内部展开,而这第四个分布区域更为狭窄。从历史的和地理的观点来看,这四种形式之间的关系造成若干同心圆(图20):草地鹨的插段在天体争论“之中”;这争论在箭猪记述“之中”;这记述或类型Ⅱ在基本形式或类型Ⅰ“之中”,因为人们认为,类型Ⅰ兼具年代最久和地域最广双重优先权。因此,每一种形式,无论久远程度如何,都占据一个分布区域,其广延与其出现的时期成正比。

一旦从客观的分析中引出这个结论,我们就再无置喙的余地。我们把这些题材的插段一一找出来,确定它们所处的位置,给它们编目,再确定它们的时期。这样,我们然后就能够解读它们的意义。可是,它们现在没有这种意义,箭猪的记述谋得了一种手段,作为使女英雄一直升到天上的另一种手段。太阳和月亮的争论使得能够引入箭猪的插段,而这些神话有时通过别的途径引入这插段。咀嚼比赛并没有丰富故事。解释草地鹨的插段的理由也是平淡无奇……

图20 历史学派的关于天体妻子神话分布的理论图式

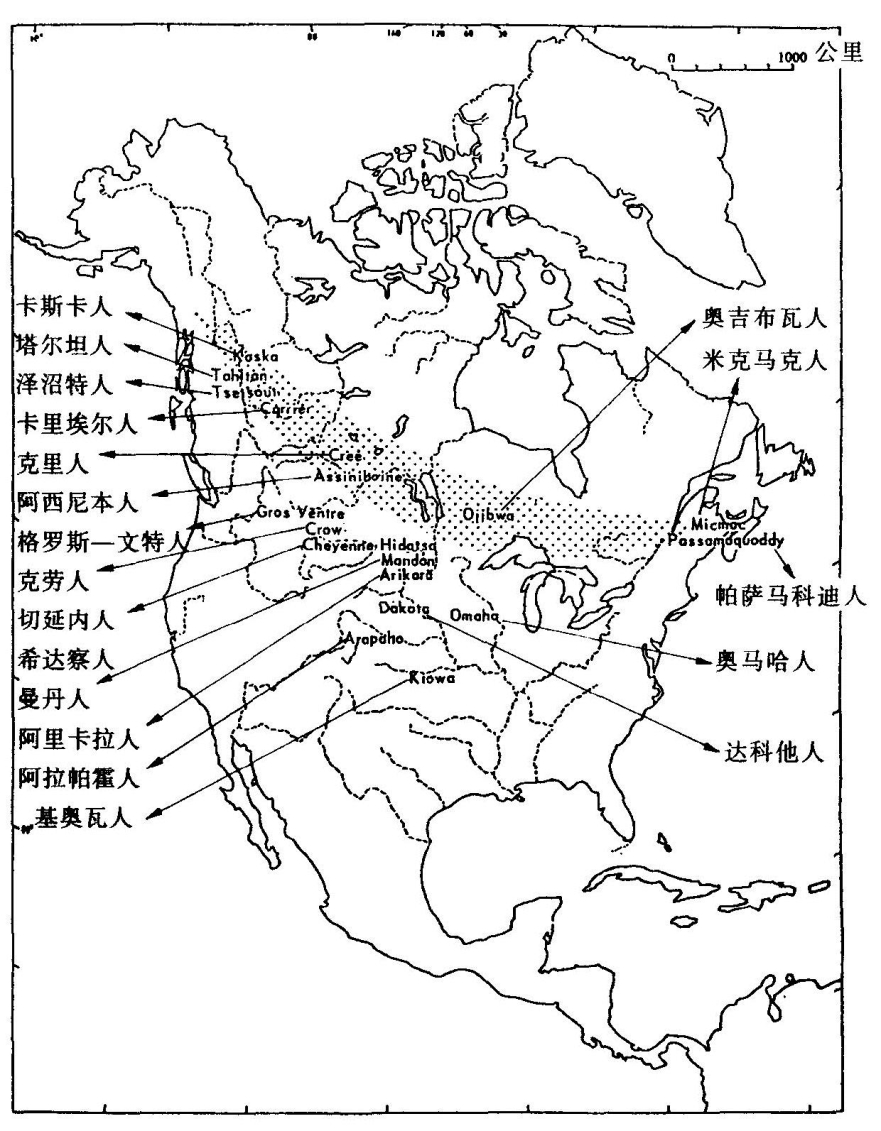

汤普森然后研究一个重要异本,也就是类型Ⅲ,其传播区域从阿拉斯加的东北部直到新斯科舍,中间经过加拿大南部和大湖以北地区。这个“北方新月状地带”从西到东包括下述各个种群:卡斯卡人(Kaska)(M431)、塔尔坦人(Tahltan)(M432)、泽绍特人(Tsetsaut)、卡里埃尔人(Carrier)(M434)、克里人(M435)、阿西尼本人(M436)、奥吉布瓦人(M444)、帕萨马科迪人(M437)和米克马克人(M438)。从语言观点看,前四种人属于阿塔帕斯干语族,其余种群皆属阿尔衮琴语族,只有阿西尼本人是例外,他们属于苏人,也包括在前一个语族之中(图21)。

类型Ⅲ重复了基本形式,但少了最后那个插段。逃离天上世界的两个少女不是平安着地,而是被困在一棵树的顶梢,下不来。各种各样的动物从树下路过;她们呼吁它们帮助,直至许诺嫁给它们。它们一个接一个地拒绝这种请求,只有最后一个动物是例外。在所普查到的13个版本中,有10个版本里,这动物是狼獾,在其他三个版本里,则是加拿大貂即pécan或者潜鸟。她们落到地面,站稳脚跟,就愚弄轻信的救助者。

位于新月状地带东端的两个阿尔衮琴部落米克马克人和帕萨马科迪人略微改动了这故事。两个女人不是潜逃,而是得到天上人以搬运魔法相助,条件是她们应在下降期间闭上眼睛,要到听到黑头山雀的叫声和两只不同种的松鼠的叫声之后才可以睁开眼睛。这两个女人违反规定,遭到惩罚,被囚在一棵树的顶梢。汤普森从这个特殊发展(第140页)仅仅推论说,米克马克人和帕萨马科迪人占据着类型分布区域的外围。汤普森(第144页)在对其他三个局部异本(类型Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ)(我们暂时不讨论它们)作了一些简短说明之后,提出了他的结论:基本形式的时期至晚在18世纪,它也是最古老的。箭猪记述晚于1892年,类型Ⅲ的产生在1820—1830年这个时期。这些估计运用于北美洲神话时让人感到惊讶,因为我们已经证明,北美洲神话乃以最为规则的方式转换源自南美洲的神话。由此可见,这两种神话必定受两半球共同的图式启发,它们年龄不是数以十计,而是数以千计。如果注意到一个相似之处,那么,这就更其令人信服了。这就是,一方面两个女人囚在一棵树的高处,树脚下有多少提供帮助的动物通过,另一方面,博罗罗人和热依人神话(M1,M7—M12)中的盗鸟巢者得到一头愿意助人的花豹的帮助而下得树来。这两个情境的相似不是偶然的,因为,盗鸟巢者神话以书面形式存在于北美洲的西北部,在那里,还可察知回复到星辰丈夫循环的一个转换的所有阶段。表明这一点,乃属于第四卷的任务。

图21 北方新月状地带和天体争论分布区域

这里,我不打算预先讨论本探究的这个最后阶段,而仅仅证明,汤普森认为可据以重新建构星辰丈夫循环的历史演进过程的四个异本作为惰性的东西并没有区别,我们满足于认识它们在空间和时间上广延不相等。它们倒是结成使它们相互关联而又对立的动态关系。这些关系还决定了每个异本的示差特征,并且,它们能比统计频度更好地解释各个异本的分布。为了使这论证更加令人信服,我偏重探讨两个插段,而汤普森几乎没有赋予它们任何作用,因为他认为,它们属于迟晚而又局部的发展。它们就是类型Ⅱ中的草地鹨插段和类型Ⅲ中的山雀和松鼠插段。我们还记得,它们源自两个很贴近的区域:前者见诸克劳人和希达察人,他们属于西部苏人,后者属于帕萨马科迪人和米克马克人,他们属于东部阿尔衮琴人。

克劳人和希达察人神话形式上禁止英雄射击草地鹨。不过,这禁忌有一个理由,而故事是后来在英雄违反它之后才说明这理由的。被攻击的鸟说话了,它向男孩揭示了他出身于地上。因此,狩猎的禁忌掩盖了声学的禁忌。这禁忌旨在阻止一个男性英雄听到一个猎物可能对他说的话。因为,一听闻到了,他就会想望重新从天上返回地上。

在阿尔衮琴人神话中,山雀和松鼠的插段逐点反转了上一插段。两个女英雄取代一个男英雄。她们接受一项命令,它的目的据称是允许她们重新回到地上,而不是阻碍她们那样做。这命令采取实际的形式:不得睁开眼睛(如同克劳人、希达察人的英雄不得“看”草地鹨),但这形式恢复了另一种形式:听(不是不听)某些动物的叫声。最后,这叫声是信号,而不是消息。

无疑,某些征象提示,山雀(种名Parus)也可能是一种信鸟。福克斯人(Fox)和基卡普人(Kickapoo)在他们的神话中(Jones:3,第83页;4,第99页)如同瓦巴纳基人(Wabanaki)(Speck:5,第371页)一样都暗示了这一点。欧洲也有这种信念:它的叫声有着各种不同的预示。在爱沙尼亚语中,这鸟名为/tige/即“邪恶,这可能与列特人(Lett)关于这鸟是预报者的观念相关”(Rolland,第124~125页)。切延内人和黑足人把这作用缩减为预报夏天,因为这鸟的叫声为/mehnew/;/mehaniv/在切延内语里是说“夏天到了”(Grinnell:2,第2卷,第110页)。另一方面,奥吉布瓦人认为,如果山雀鸣叫时咽下最后一个音节:Gi-ga-be;gi-ga-be;gi-ga-me,那么,将要有一场暴风雨(Coleman,第105~106页)。

对这些把报信或者劝告的作用转给山雀的情形,应当加以分析,因为通常它被归诸草地鹨。[1]可以从各个种族那里举出无数例子,这些种族从岸地萨利希人(Adamson,第225页)、奇努克人(Jacobs:2,本文第14,24,27,36号;Sapir:1,第300页)、内兹佩斯人(Phinney,第205,222,227,251,381,401页,等等),西部萨哈普廷人(Jacobs:1,第111,121,163页)、波莫人(Barrett:2,第350~351,446~447页),一直到曼丹人和希达察人(Beckwith:1,第27页;Bowers:1,第132,370~373页)、切延内人(Grinnell:1,第308页)和波尼人(G.A.Dorsey:1,第20~23页)。然而,草地鹨的叫声并不带有信号的特征;这是一种真正的语言:奥格拉拉·达科他人说,“印第安人能懂得草地鹨的许多说话”(Beckwith:2,第381页)。克劳人和阿拉帕霍人更进一步。前者说:“草地鹨说克劳语”(Lowie:3,第57,69页),后者说:“你们知道,草地鹨说阿拉帕霍语”。与曼丹人不同,阿拉帕霍人认为,这种鸟说话很蹩脚,甚至是淫邪的,但是,他们仍用它的肉和蛋喂小孩,“以便他们迅速学会说话,懂事”(Hilger:2,第41,94页;Kroeber:3,第317~318页)。在蒙大拿的格罗斯—文特人那里,当一个小孩迟迟不会说话或不懂事时,“就用经火烧硬的草地鹨蛋喂他……对于一个唠唠叨叨的人,今天人们还说,他的妈妈一定给他吃过这种蛋”(Flannery,第143页)。黑足人声称懂得草地鹨的叫声。(McClintock,第482页;Schaeffer,第43页)在落基山脉西部,雅纳人以及普吉特海峡的各部落也抱有这种信念。雅纳人说,草地鹨懂得外语,后一些部落让婴孩吃它们的蛋,以便他们日后口齿伶俐(Sapir:3,第47页;Haeberlin-Gunther,第21页,注㊻)。

尽管罕见这些作用发生反转的情形,但还是应当对这两种鸟的语言能力作个比较。黑头山雀的语言才能在另一个领域中施展,就像已经看到切延内人和奥吉布瓦人赋予它们的那种气象学功能所提示的那样,这一点也由纳瓦霍人和梅诺米尼人加以确认,他们把山雀归入冬鸟之列。(Franciscan Fathers,第159~160页;M479,以下第291页)草地鹨是候鸟(Audubon,第1卷,第379~387页;McClintock,上引书;Grinnell:2,第2卷,第109页),而山雀则不同,通常是定居的。但是,山雀的舌头有线齿。据绍绍纳人说,齿有六个。他们说,每个月掉下一个齿,六个月后又重新长出来。因此,只要抓一只山雀,就可以知道冬天或夏天已经过了几个月了。由于这个缘故,不应当捕杀这种鸟(Culin,第11~18页)。这个信念广为流传,就是在曼丹人和希达察人那里也可看到,他们根据山雀的舌头来计算一年的月份;他们甚至提供了一张辅助图(图22)。

在《生食和熟食》中,我已叙述和讨论过听/不听这个两难困境,当时涉及的是关于人生寿命长短的南美洲神话。因此,现在在北美洲又见到这个两难困境,而这里涉及的是象征周期性的鸟。这是耐人寻味的。

图22 山雀的舌头

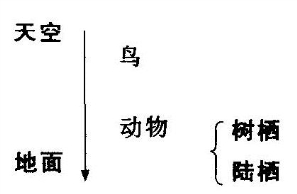

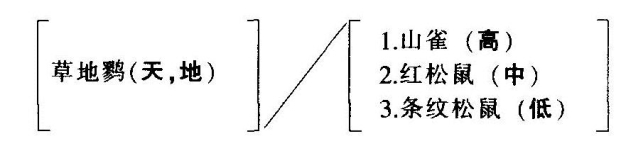

这种鸟(Parusatricapillus)构成一个三元组的组成部分,它还包括的另两个项依出现次序为:红松鼠和条纹松鼠。两者都属于啮齿动物,但属于不同的属。美洲红松鼠即chickaree(不要同黑头山雀的俗名chickadee相混)是树栖啮齿动物:Tamiasciurus hudsonicus。条纹松鼠即chipmunk是陆栖啮齿动物:Tamias striatus。因此,黑头山雀、红松鼠、条纹松鼠这个动物系列重现了下降的逐次阶段:

这些神话(M437a,b;M438a,b)在这一点上表现得再明显不过。星辰在明白了它们的人妻因离开地面和家属而消沉之后,命令她们紧挨着睡觉。破晓时分,她们不应该急于张开眼睛,把头探出被窝。她们总是应当事先听到三种动物的鸣叫:首先是黑头山雀,然后是红松鼠,最后是条纹松鼠。只有在这时候,她们才可以起身,环顾四周。

两个妻子中的年幼者总是沉不住气,总想一听到山雀叫就起身。年长的妻子挽回了她。可是,当红松鼠鸣叫时,这阻止就毫无用处。那年幼者跳了起来,另一个也跟着这样做。这两个女人发觉,她们已回到地上,但处于一棵高高的冷杉——铁杉(Tsuga canadensis)的顶梢,她们自己无法下来。“原因在于,在每次鸣叫时,即先是这鸟然后是每个松鼠鸣叫时,两个女人随着日头越升越高而越趋往下地降向地面,但是,由于她们未能耐心等待,因而被抛弃”(Leland,第146~147页;参见Prince,第63页;Rand,第161,310页)。

然而,也是在这个方面,草地鹨同东部神话的动物三元组相对立。如果说这三元组的每个项都包含从天空到地面的下降的诸阶段之一,那么,克劳人和希达察人神话的这鸟独自就统包所有这些阶段。草地鹨(sturnellamagna)贴近地面窥测,疾行觅食。它只有在被追猎时才断断续续地栖止;不过,它睡在地上。“在一丛茂密长草的脚下,你可以发现它的巢。这是土中的一个空穴,这鸟在里面成圆形地排列着许多草、纤维根和其他植物;为了隐蔽起见,巢的周围用交织起来的树叶和草茎团团围住”(Audubon,第1卷,第384页)。达科他人神话说到这种地上的巢呈“椭圆形,宛如一所小屋”(Beckwith:2,第382页)。草地鹨作为鸟是天上的居民,但它的习性又使它熟悉地上的事物。因此,它懂得属于高空世界的东西和属于下部世界的东西之间的区别。无怪乎,它揭发定居在天上的女人儿子是骗子。但更重要的是,它的歧异性建起了同东部的阿尔衮琴人神话中的三个野兽的整齐序列的对比。

现在我来对迄此为止经过的步骤再作一扼述。在天体妻子神话所占据的区域的两端,即一方面在克劳人和希达察人那里,另一方面在米克马克人和帕萨马科迪人那里,我们发现了两种多方对立的形式。在故事有头有尾的东北部阿尔衮琴人那里,升到天上的两个女英雄为了平安回到村子而必须看在下面的地面(尽管她被禁止这样做),听三个生活在多少远离地面的地方的动物的叫声。在克劳人和希达察人那里,唯一的女英雄死了,她的儿子不得看草地鹨(他被禁止捕猎它们),也不得听取对他们地上出身的披露(因此,这是到达地上的消息,而不是在另一组神话中由三个动物的叫声构成的到达地上的信号)。最后,阿尔衮琴人神话的动物三元组有着分析的功能:每个动物的叫声指示,这女英雄处于离地面的不同距离上。相反,草地鹨的功能是综合的:这鸟依其生活方式同时属于天上和地上:

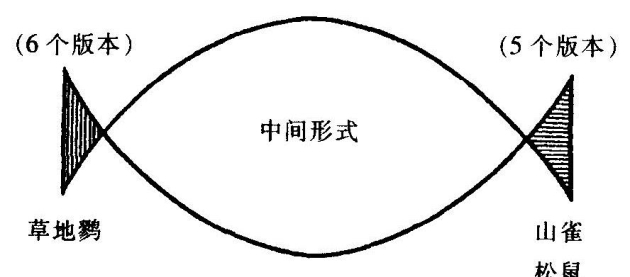

作为工作假说,我认为这两种各由很少量版本代表的形式结成反对称的关系,这些版本源自两个空间上相隔遥远并在语言和文化上相区别的种群组——分别为大草原的苏人或林地和岸地阿尔衮琴人。它们彼此以理论方式相对一个中间区域悬垂。现在,我们应当考察这个中间区域(图23)。

图23 按照结构方法的天体妻子神话分布理论图式

然而,在汤普森的基本形式——我们还记得,它仅在“北方新月状地带”中得到经验证明,它在那里构成类型Ⅲ(本书第218~222页)——和始于太阳和月亮争论的大草原本体之间也存在着这种类型关系。不仅属于基本形式的那些神话,而且属于其他形式的神话都开始于两个女人就她们希望以之为丈夫的星辰进行的讨论。所考察的这两颗星辰一个是暗淡的,另一个是明亮的,一个是小的,另一个是大的,或者一个是红的,另一个是蓝的、白的或黄的,视情形而定,但我不想深究其细节,尽管研究这一切变换,无疑会带来丰富成果。同样,两个女人中一个是聪明的,另一个是愚笨的。做出合理选择的那个女人得到一个年轻男人——战士或首领——为丈夫。她的同伴则嫁给一个老翁或仆人。

显然,这种初始情境复现了太阳和月亮的争论,同时又反转了它。这里,两个男性的和天上的人物争论着两个地上女人各自的优劣。那里,两个地上女人争论着两个天上男人各自的优劣。每次都是一个交谈者理智,另一个不可理喻。后者无论是男的还是女的,都做出错误的选择:皮肤起皱的、有时还是年迈的蛙妻子(M427a),她小便失禁,因此在下部漏水;或者是眼睛昏花的老翁(M437,M438),他在上面漏水。因此,我们又面对两种结成对称关系而不是包含关系的类型。

事情的确如此。我们由此还可以认识到欺诈选择的这两种极端形式之间的一些中间形式: