M447 奥吉布瓦人:天体的妻子(反转的异本)

从前有两姊妹,她们独自生活着,一条狗帮助她们狩猎。冬天到了。这狗杀了一头鹿,鹿肉维持了相当长时间的食用。当这肉吃完后,狗又杀了一头鹿。这头兽很大;两个女人和狗一直吃到仲冬。然后,三者一起去打猎,但没有成功。在她们穿越一个冰封的湖时,几头狼袭击她们。姊姊很傻,用甜言蜜语称赞狼,还鼓励狗向它们冲去。狼吃掉了狗,然后逃离。这两个女人想追它们,但迷路了。她们再也没有了狗,也无东西可吃了。

一头箭猪出现在她们面前。那个愚笨的姊姊赞赏它的洁白的刺,想望得到它们。这动物邀她们坐在它居住的树桩上。两姊妹争论了很长时间,想弄明白箭猪后背朝谁。最后,傻姊姊答应了,条件是看住那些最美丽的刺。她被安插在开孔中,箭猪从后面朝她屁股扎进刺,给予狠狠一击。这姑娘臀部肿胀,再也无法行走,姊姊便教她坐雪橇。她们来到一个湖边,看到一棵树上有个鱼鹰巢。姊姊总是轻率鲁莽,又想躲进里面去。两人全都被困在里面,妹妹沮丧至极。

许多动物经过这里,但都无法或不愿提供帮助,尽管她们许愿婚配。屈狸答应了;它首先帮助姊姊,当它扶持她时,她朝它拉尿,然后它帮助妹妹。屈狸与傻姑娘做爱时差点把她杀死。妹妹用斧去解救了姊姊,屈狸因此总是在后背下部带着疤痕。

受伤者慢慢恢复了。她痊愈后,两姊妹便定居在河边捕鱼。欺诈的造物主纳那布舒(Nänabushu)突然出现,他伪称因待在她们附近而得病。一只鼠告诫说,她们的主人想加害她们。妹妹立即逃跑。姊姊稍后也仿效她。纳那布舒装做为挽留两个侍女而不惜丧命,遂为她们打猎。她们逃到了天上,在那里傻姊姊就星辰发起讨论,想弄清楚谁是最好的丈夫。她喜欢一个灰暗的星辰,妹妹则选择了最明亮的那颗星辰。当她们翌晨醒来时,那傻姑娘睡在一个老翁边上,而聪明姑娘有一个年轻英俊的男人为夫。(Jones:2,第2篇,第455~467页)

这个神话以及它的“当然”版本(M444)的许多要素都存留在奥吉布瓦人和梅诺米尼人的骗子循环(Jones:2,第1篇,第133~139页;Josselin de Jong:1,第19~20页;Hoffman,第165页)中,而这些循环有时采取连载小说的形式,其结构让人想起南美洲实例引起我们注意的那种叙述样式(本书第103~115页)。阿尔衮琴人的骗子与一些兀鹰一起在空中旅行,而它们故意让他坠落;他被囚在一棵中空的树上。为了得到女人们的救助,用斧劈开树干让他解脱,他伪装成一头装饰有华美的刺的箭猪。然后,他偷去她们的衣服,逃走。他装上用一只麋脾做的假阴道,伪装成女人,嫁给一个孤僻的单身汉。他还与一个动物合谋,谎称它是他生下的婴儿。但是,那脾开始腐败,臭气使他败露身份。

无疑,我们在此触及了美洲神话的基石之一,但也没有必要对这种深入探究去寻根刨底,这探究也许既是历史的,也是逻辑的。我们早就知道,查科印第安人的神话和阿尔衮琴语系的神话在骗子循环上极其相似。不过,这是我们想指出的这种相似性的一个非常特殊的方面。上一卷(MC,第一篇,Ⅱ,Ⅲ)已用查科神话作为中介把我们引到骗子循环,这些查科神话的女英雄痴迷在中空树里采集到的那种蜂蜜。我借此机会表明,像猪毒和渔毒一样,像神话诱惑角色一样,蜂蜜这种诱惑性的但往往有毒的食物也构成了自然和文化的交点。缺乏教养的姑娘的南美洲原型即痴迷蜂蜜的少女犯了屈服于蜂蜜的自然诱惑,而不是把它转移到文化的错误。然而,阿尔衮琴人神话的箭猪不是起着和蜂蜜完全一样的作用吗?它也被安置在中空的树中,作为向文化提供安全现成的材料即它的刺的自然物。我们立即可以看出,它与蜂蜜(可能是美味的,也可能是有毒的),也与猪毒或渔毒即食物生产的奇妙的但不可食用的媒介有形式上的相似性。实际上,箭猪的刺也有模棱两可性。它们既是诱发贪欲的尤物,但又是危险的,因为它们的锋利的针尖会刺伤工人的肉。国王路易十二佩戴箭猪作为徽记,并配以题词:Spicula sunt humili pax haec,sed bella superbo(刺尖是和平的保障,还平添无上华美)。与此相一致,阿拉帕霍人也把这种刺比做武装的战士。人们把它们放在膀胱里,只有它的膜是它们所无法穿透的(Dorsey-Kroeber,第378页)。然而,箭猪从阿尔衮琴人神话中的隐喻诱惑者转变成大草原神话中的实际诱惑者。每一次,它都能区分一个教养有素的少女和一个教养欠缺的少女。

当从最深刻的层面来理解两半球的神话时,把它们聚合起来的这种亲缘性提示,M447可能是一个原型,由之产生了阿尔衮琴人的其他版本和大草原的其他版本。为了在初始位置上重现太阳和月亮两兄弟就地上妻子进行的争论,只要在两根轴上反转这个奥吉布瓦人神话,就够了。这神话把地上姊妹就天上丈夫的争论放在最末位置。在这两种情形里,箭猪都在开端出现,但对所有的项都作了反转:树被弄得躺倒而不是被竖起;箭猪在里面而不是在外面;少女是愚蠢的而不是聪明的,她蹲在箭猪身上(从高到低)而不是随着它升起(从低到高);进攻性的而不是诱惑性的动物,它从后面伤害被征服者而不是从前面破坏她的贞操……两姊妹一个聪明,另一个愚蠢,她们的对立很好地重构了人妻和蛙妻的对立,因为那蠢女像这蛙妻一样也患大小便失禁:她不会合时宜地撒尿。大草原的两个女英雄(登上天的女人和留在地上的女人)都是村姑:一个拒绝迁移;另一个垂直移动。奥吉布瓦人神话的两个女英雄不是村姑或者不再来自村子:仅仅在世界上(M447)或者被放逐(M444);她们起先水平地迁移,一个轻率.另一个谨慎。就此而言,M447似乎构成了M444和M443之间的过渡。在M443中,两姊妹是本来意义上的“赛跑者”,就像一个南美洲神话(M415)中的造物主的女儿们是本来意义和比喻意义上的“赛跑者”,而以上对M415的讨论表明,这种对比并非出于武断。最后,我们将会注意到,如果说登上天空和跟天体结婚乃大草原各版本和阿尔衮琴人各“当然”版本中故事的开始,那么,它们在这个反转的版本(本书第244~246页)中乃结束了故事。

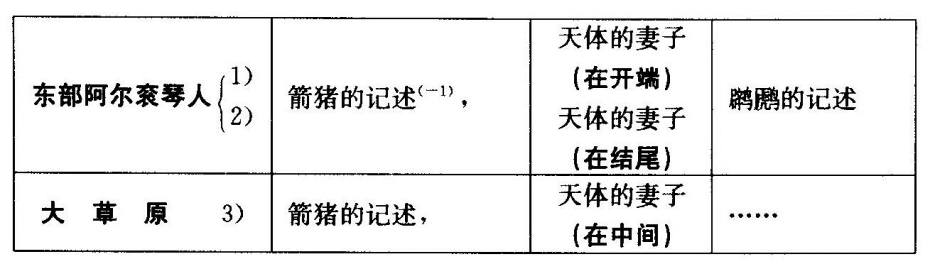

因此,与大草原的系列(我不打算再把它补充完整)相比,我现在处理两个而不是一个源于东部阿尔衮琴人的系列:

为了完善这个变换表,比较一下各神话为使一个或数个女英雄上升或下降所选择的树的类型,是很有意义的。可惜,它们并非总是详确说明树种。在阿拉帕霍人和其他邻近部落那里,无论在仪式中还是在神话中,这树看来都是cottonwood(棉白杨)(populusmonilifera,sargentii),它所以这样被命名,是因为它在春天开绒毛状花,这个树种是落基山麓干瘠平原所特有的树种:“它从来不长在荒原上,而靠近稀有的河流生长,它提供了表明在一片实际上有隐蔽自然灌溉的地区里表面或浅表处有水存在的确凿征兆。它在树木的树皮间分泌一种乳汁状的甜汁液,印第安人很爱吃。一个传述者说,这是他们的ice-cream(冰淇淋)。这树带有近乎神圣的特征。”(Mooney:4,第967~968页)在阿拉帕霍人看来,这种美洲杨属也是早凋叶树的原型(Kroeber:3,第347页)。因此,它是植物界中与箭猪同等者。这种动物是月亮的化身。然而,阿拉帕霍人的一种礼器一方面代表扮演杨树的新月,另一方面又代表雪松(上引书,图版lⅹⅹⅷ和第353页)。

实际上,雪松(种名Juniperus)是与木质柔嫩、生长发育有周期性的杨属相对立的,而雪松也被认为是神圣的,“因为它的叶子宿存而有香味,树木呈红色并且坚固”(Mooney:4,第979页)。杨属/雪松这个对偶也许处于一个三角形体系之中,它的第三个顶点由柳(种名Salix)占据(Gilmore:1,第57~58页)。然而,如果说杨属在大草原阿尔衮琴人神话中服务于女英雄的攀升,那么,在东部阿尔衮琴人那里服务于女英雄降落的是与雪松同等的一种宿存叶的针叶树(Tsuga canadensis)。

基奥瓦人提出了一个问题。这些印第安人生活在天体妻子神话分布区域的周边,不属于这分布区域中通行的各大语系的任何一个。他们像邻近的各大草原部落一样也把这神话与太阳舞联结起来。他们每年“在杨树上出现绒毛花的时候”即六月里跳这舞(Mooney:2,第242页)。因此,他们赋予这树种以周期性的和自然的功能,他们还赋予它礼仪的功能,因为他们用杨木建造棚架的木框架(Mooney:2,第243页;Spier:3),包括中央立柱(Parsons:2,第98~99页;Nye,第59页)。然而,得到穆尼(4,第979页)证实的一个土著插图画家描出的这种神话树无疑呈柳状,尽管有一个版本指明它是杨,不过还把箭猪转换成“黄鸟”(Parsons:2,第4~5页)。我们不妄称解决了这个困难,而只是满足于指出,太阳舞在基奥瓦人那里带有的特征:它排除禁欲和流血。在他们的版本(M448;Mooney:2,第238~239页)中,箭猪是太阳儿子的化身,而不是月亮的化身,而且月亮在故事中未出现。

因此,这种情形,即在一个层面上的反转在另一个层面上得到响应,无损于我们已察明的那个一般对立体系。在奥吉布瓦人和梅诺米尼人那里得到证实的“反转箭猪”记述构成了大草原箭猪记述的东部与北部阿尔衮琴人的记述之间的纽带。如果注意到,这记述脱离季节循环的展开:女英雄在冬初流浪,在下半个冬季里遇到箭猪,那么,这一点就可以看得更清楚了。当姊姊伤愈后,她们就定居于一条河的岸边打鱼,因此,这是在春天解冻之后。正是在这时候,骗子出现了,试图窃取两姊妹的感情,就像其他东部版本的这个骗子即打鱼和春天的主人所做的那样。两处只是插段的次序反转了过来。

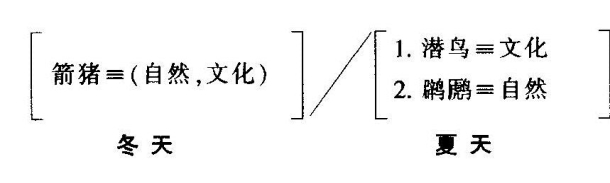

不过,如果说大草原的箭猪记述与东部阿尔衮琴人的记述结成相关而又对立的关系,那么,两者只是在一点上相背。在前一记述中,箭猪积聚了两种功能:一种是自然的,作为冬天的主人;另一种是文化的,作为刺的供给者,而刺是绣工的首要材料。在记述中,也可看到这两种功能,但被分派给两种不同的动物:一方面是,这个角色在文化方面毫不足道,在自然方面则无与伦比,因为它支配春天的回归;另一方面是潜鸟或其名为“珍珠饰者”、“唾珍珠者”或“珍珠头”(潜鸟胸部装饰有白羽颈圈)的他我(alter ego),它在我们考察的那些神话中一无自然性状,专门作为文化的化身,能无限量地产生贝壳珍珠即所谓的wampum(贝壳串珠),而它们乃以与箭猪的刺相同的身份作为这种文化的象征。[4]自然和文化的相交本身以封包的形式表达了和潜鸟这两个分离的角色以展开形式所表达的那个关系。

因此,可以写下:

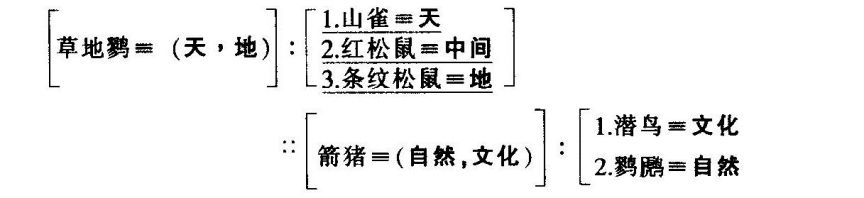

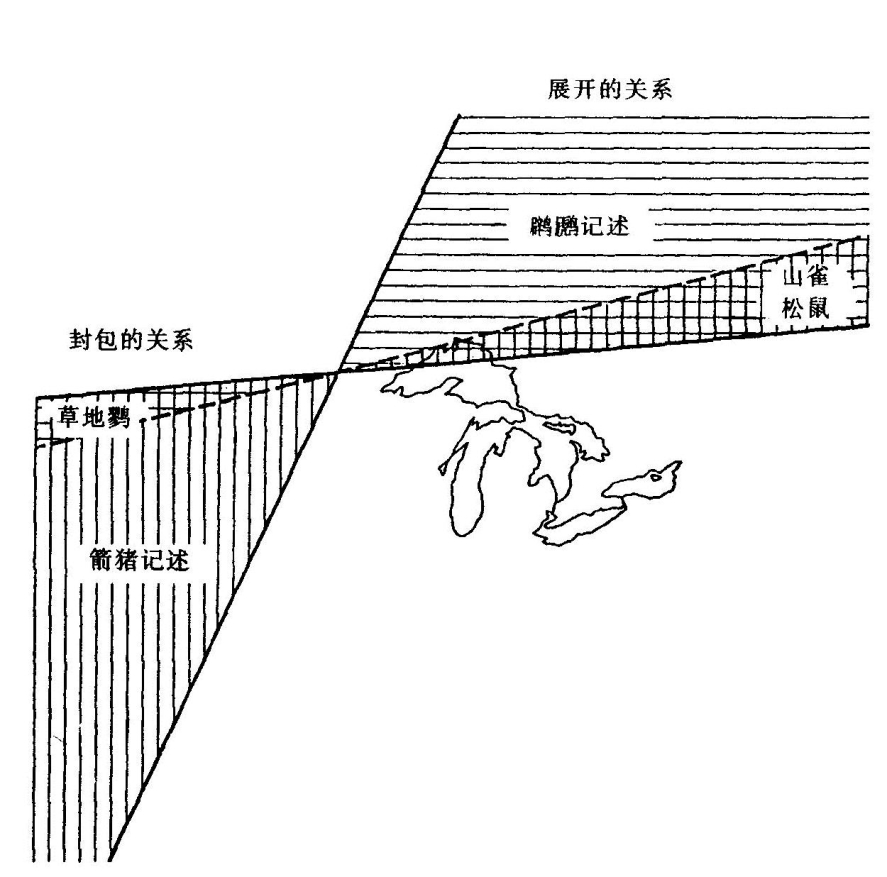

然而,这个形式结构与另一个形式结构相同,后者被我们用来把克劳人—希达察人版本的草地鹨和米克马克人—帕萨马科迪人版本的三元组:山雀、红松鼠和条纹松鼠对立起来。实际上我已说过(本书第227~229页),处于天空和大地相交处的一种独特动物草地鹨以封包的形式表达了三种按天空和大地间不同距离配置的不同动物以展开形式所表达的关系。由此可见,汤普森试图在其中建起历史衍生关系或地理包容关系的所有局部形式被整合成了一个总体的连贯的体系:

或者,予以简化:

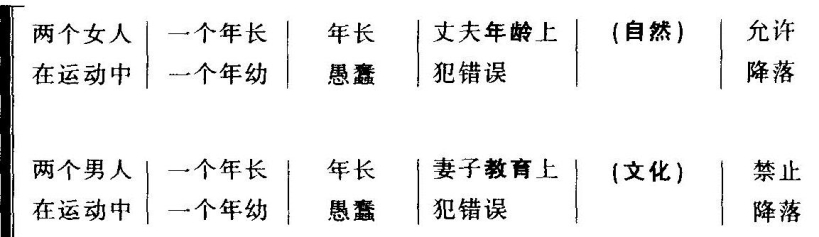

整个这体系被插入另一个更一般的系统之中,后者展现了两大天体妻子神话组之间的对立(这两个神话组按照神话从男人争吵还是从女人讨论开始来划分):

我们仅仅回答了第239页提出的第二个问题。我已证明,大草原的箭猪记述可以说以两种方式在阿尔衮琴人系列中得到反映。一种是对称的:反转的箭猪记述,另一种是反对称的:记述。在一种情形里,角色保持相同,但水平方向取代垂直方向,低取代高,后取代前,好取代坏,等等。在另一种情形里,角色也变,同时夏取代冬,解冻取代冰封,等等。因此,为使这总的体系保持平衡,必须在大草原的系列中找到一个与记述相对称的形象,而我们没有忘记,记述引起夏天的回归。

大草原神话通常给天体妻子故事连接上祖母和孙子的故事,而这每每又继以天体儿子的英雄故事(本书第165~166页)。这英雄在母亲死亡后,跟着收养他的老妪长大。他攻击妖怪,把它们一一消灭。一天他遇到了两个男人,他们正在分割一头雌野牛的整尸。没有毛发的胎儿让英雄见了毛骨悚然;他躲到了一棵树的树梢之上。一些陌生人把船缚在树干上,这受害者再也不敢下树。双方谈判了一阵:胎儿可以拿掉,条件是这英雄得把祖母交给那两个男人,据说他们爱她。按照一些版本,这被囚者停留在树的高处历时四天或一年。他千方百计想摆脱这可悲状况,重下地面。

这个奇异插段为克劳人、希达察人、曼丹人和阿里卡拉人所共有,其关键在于这些种族已证实是这神话(M449;G.A.Dorsey:6,第60页;2,第56页,注①)的最初拥有者:“如果这男孩怕胎儿,那么,这些动物就不会在一年的这个时候产仔。在这个时期,他的父亲构成其中一个星辰的那个星座始终是看不见的。由此可知,他的父亲没有出来帮助他,自知无能力独自帮助他。”

一个克劳人版本(M429a;Lowie;3,第52~57页)断言,这英雄变成一颗晨星,夏天隐藏起来,冬天在拂晓前升起。另一个版本(M429c;上引书,第57~69页)展开了野牛胎儿的插段:“这英雄整个夏天都栖止在树上;只是到了秋天,腐烂的胎儿自己脱落坠地,他始能重下地面。”这英雄讨厌这种冒险经历,遂决定变成星辰,并解释说,人们在雌野牛怀孕期间看不到它,而仅仅在它们产仔之后才会看到它。第三个版本(M429d;上引书,第69~74页)里情形也一样:“他变成了晨星,春天这些动物怀幼仔时它不会升起;人们只有在那以后才看到它。”

这“晨星”看来不是行星;它构成一个星座的组成部分,英雄的母亲、兄弟和狗也都在其中出现。人们在春季的两个太阳月里可以看到它们,然后它们在接着的两个太阳月里消失,以后它们又重现。解释者认为,这里涉及昴星团(上引书,第69页)。我们还记得,奥吉布瓦人把昴星团的中天位于天穹天体妻子逃离处(本书第238页)。因此,她们与这星座相分离,而克劳人版本的主人翁与它相会合。也是在这个关系之下,对称性存在于两个版本之间。

像其他印第安人一样,大草原的印第安人也不满足于仅仅用天文等和气象等的指标来建立历法;他们还以植物和动物的生长作为指导。与克劳人有很近亲缘关系的、与阿里卡拉人相邻近的希达察人按照野牛胎儿在子宫中的发育来确定一年的某些时期。此外,他们还禁止在胎儿尚未长出毛发之前吃它们,因为它们还含血,所以不洁,就像不适的女人一样(M430b;Beckwith:1,第134页)。也与阿里卡拉人相邻的特顿人和切延内人那里,一年在秋末开始。他们依次计数各个月份:落叶的月份、野牛胎儿成长的月份、狼成群出没的月份、野牛胎儿肤色形成的月份、野牛胎儿毛发丰盛的月份、雌野牛产仔月份,等等(Mooney:2,第370~371页)。

因此,令人可怕的胎儿的插段发生在将近一月的时候,一个曼丹人版本(M460;Bowers:1,第203页)证实了这一点,它解释说:为了惩罚迫害孙儿的人,老妪使冬天变得冷酷无比。按照一些曼丹人和克劳人版本(M429c;Lowie:3,第65页),一个展开不均衡的插段始于春天的到来,而对于其他版本来说这也就是下一年的开始,但这插段在曼丹人、希达察人、阿里卡拉人、波尼人、阿拉帕霍人那里终止于地上的冒险,就像在克劳人的一个版本(M429a)中那样。这英雄造访敌对的蛇,他给它们讲故事来哄它们睡,故事主要关于睡眠。他杀死了所有的蛇,只剩下一条。这条蛇不久或后来从他的肛门钻进他的身体,一直向上爬到头颅,在那里蜷曲起来。这英雄衰亡了,变成一具骷髅。他的天上父亲出于同情激起暴雨,于是头颅里充满水,后来灼热使这水沸腾起来。这蛇再也支持不住,跑掉了。这英雄复生后到天上与父亲团圆,在那里变成星辰。

尽管一个克劳人版本(M429d;Lowie:3,第71~74页)似乎把蛇的插段放在春天开始之后,把胎儿插段放在最后,但是看来星辰儿子故事还是考虑到了季节的过渡。每个插段都引起一年的一个时期:冬天开始、严寒、春天、夏天开始时的雨和雷雨、结束时的干热和酷暑。因为主人公是与星座相联结的星辰,所以,这神话用天体的代码描绘了与鸊记述一样的历程,而后者所用代码假借自地上和水中动物的习性。因此,第248页的表式可予以补充完整,为此只要接着大草原系列之后写入星辰儿子序列,这序列在那里的位置又相应于东部的阿尔衮琴人系列中记述的位置。

我已证实,关于天体妻子的神话的所有类型构成了一些由对立项组成的对偶,而这些对偶又组织成体系。要把它们割裂开来个别予以解释,是徒劳的。它们的意义是不同的,这意义也只有在存在对立面时才能被揭示出来。在历史学派试图找出各种偶然联系和一种历史进化的种种迹象的地方,我们却发现了一个共时上可理解的体系。在这学派给一个个项编目的地方,我们只察知关系。在它收集无法认识的片段或偶然的组合的地方,我们弄清楚了一些能指的对立面。这样做时,我们只是在执行费迪南·德·索绪尔(Ferdinand de Saussure)的一个指示(第57页):“随着对提供给语言学研究的材料的认识的加深,就更其相信这个殊堪深长思之的事实(想掩盖它是没有用的):人们所确定的事物间联系在这个领域里预先就存在于事物本身,用来确定它们。”

然而,也不应当规避历史问题。因为,无疑真确的是,在能够合理地问,事物怎样达到现在所处状态以前,应当先知道它们是什么;不能设想达尔文(Darwin)的研究可以离开他之前的林奈(Linné)和居维叶(Cuvier)的研究。但是,与生物一样,神话也是从起源开始而生成为一个既成的体系的;这体系有起源,而我们可以也应当对这起源提问。迄此为止,我们一直对属于同一个属的许多神话种作比较解剖学研究。每个神话种是怎么和以怎样的次序获得其独创性的呢?

我们还记得,克劳人和希达察人专有的草地鹨插段在箭猪记述中发生,并与之构成一个体系,而在这体系中,各个相干的关系以封包的形式表达。我已使这体系与另一个体系截然对立起来,而两者又完全对称。因为米克马克人和帕萨马科迪人专有的山雀和松鼠插段反转了草地鹨插段,并发生在奥吉布瓦人的记述之中,而后者本身又是箭猪记述的反转。在这第二个体系中,各相干关系以展开的形式表达。这个逻辑结构投射到地图上,乃与可遇到这四种类型的地理分布大致吻合(图25)。实际上,箭猪记述和记述占据两个顶点相对立的三角形。一条直线(用虚线划出)再截切这两个三角形,从而界定了两个从属的三角形,内接在另两个三角形的面之中,一方面相应于草地鹨的分布区域,另一方面相应于山雀和松鼠的分布区域。产生这独特结构的三条直线的交点处于苏必利尔湖西边的某处,草地的奥吉布瓦人和大草原的苏与阿尔衮琴部落之间的界线从那里通过。

因此产生了一个问题,就是要清楚,交点的两个方面是否在生活方式、社会结构、政治组织形式或宗教仪式上存在重要差别,而这可用来解释使神话体系相对抗的那些有规则的反转。

图25 天体妻子神话的逻辑结构和地理分布的适配

这就是大草原为一方,树木和草地为另一方,双方之间的简单对立,它首先闪入我们脑际,因为它原则上伴有生活方式上的鲜明差异。然而,这对立并非到处都呈鲜明的特征。真正的大草原并非开始于大湖地区,其起点远在分隔它们的岸边沙洲的西面;这个中间地带不是齐一的。大草原本身在北部和南部不是平行的。奥吉布瓦人在大湖两边占据着北部的森林、西部和南部的间有树木的草地。从气候和植被来说,村居部落居住的普拉特河和密苏里河流域除了局部地方之外,与西部的干草原并不形成明显对比。在干草原里,捕猎野牛的猎人在一年的绝大部分时间都过着游牧的生活。然而,我们想予以解释的各个神话对立面既是连贯而成系统的,又是非常截然分明的:封包的关系对展开的关系;冬对夏,在开始时或结束时;在神话中婚姻插段占不同的位置;男人的争论对女人的争论,等等。

我们是否还能转到社会组织的方面呢?在奥吉布瓦人以及北部和东部阿尔衮琴人那里,社会组织相对简单而又齐一。在这些种族中,父系亲嗣关系(filiation)和外婚制氏族占支配地位。还必须注意到,在家族态度的体系中存在一个可以说是约有经度80°宽的断裂地带:詹姆斯湾东边几乎不存在的刻板禁忌和行为规范在西边却大行其道。(Driver:2)但是,我们关心的是继嗣(descendance)规则。图25的东北三角形里是父系继嗣,而在西南三角形里则反转了过来:克劳人、希达察人和曼丹人那里盛行母系制;此外,在阿里卡拉人(Deetz)、切延内人、格罗斯—文特人和阿拉帕霍人那里住所似乎曾采取从母居,尽管在历史上几乎到处都采取比较灵活的形式。

至于其余方面,这西南三角形分布区域毫无齐一性可言。村居的部落有着建构有序的社会组织,而大草原的猎人部落十分松散。克劳人、希达察人和曼丹人也许还有过去的阿里卡拉人有一种所谓“克劳”(crow)式亲属制度(Bruner),它建基于母系世系的逻辑的和系谱的第一性之上。切延内人和阿拉帕霍人的亲属制度并不赋予一种或另一种世系以优先性,而是重新建基于世代(génération)观念之上。格罗斯—文特人的亲属制度是混合式的。切延内人和阿拉帕霍人划分为一个个非外婚制队群(bande),格罗斯—文特人则不是这样,但却像他们一样,也按世代水平来给亲属分类,同时又把亲属关系赋予父系制氏族,至少在过去似乎如此(Grinnell:2)。克劳人和希达察人有母系制的联属(phratrie),曼丹人有按同样原则组织的偶族,而阿拉帕霍人和格罗斯—文特人没有偶族,最早叫偶族的群体也一点不像是古老的氏族。

因此,我们还弄不明白社会结构的哪些变化可能对应于神话之间可以观察到的差异。在父系制的奥吉布瓦人的神话中,迁移的是地上的女人(本书第247~248页);但是,克里人(亦操阿尔衮琴语)及其北部和西部的近邻没有显出母系制的特征。然而,女人固定不动乃构成他们神话的一个鲜明特征。她们似乎总是就地等待一个假想丈夫的到来(Bloomfield:1,第130~142,176页及各处)。相反,包含太阳和月亮争论的大草原神话让男人运动去寻找妻子;不过,这些神话源自邻近部落,他们是母系制的(克劳人、希达察人、曼丹人),或者可能曾是父系制的(格罗斯—文特人),或者是中性亲嗣关系的(切延内人、阿拉帕霍人);在他们那里,住所规则属于许多类型;他们的不同生活方式把耕耘村民和纯粹猎人对立起来;最后,他们至少属于三种不同的语系。

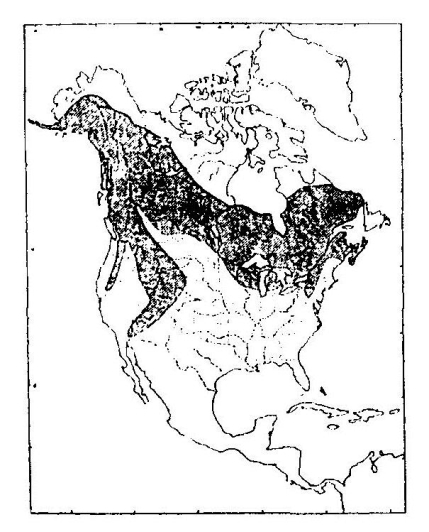

事实上,只存在一条边界,两大神话体系的对立遵从它的走向。无疑,这走向可用来解释箭猪聚集地的边界。这聚集地占据从西面的阿拉斯加到东面的拉布拉多的一片北方地区,连带两个南方延伸区域:一个从大湖地区直到宾夕法尼亚;另一个是落基山脉和喀斯喀特山脉,它一直延伸到墨西哥。至少奥查德(Orchard)画的图(图26)以及伯特(Burt)和帕尔默(Palmer)画的相同的图(图27;参见Palmer,第272页)所绘出的分布是这样的。然而,我对是否应复制霍尔(Hall)和凯尔森(Kelson)的图,感到犹豫不决。他们两人过分细致地划分物种,给予箭猪以过分广的分布(图28)。对这个问题应当作几点说明。[5]

图26 箭猪的分布(据奥查德,图版Ⅱ)

图27 箭猪的分布(据伯特,第143页)

图28 箭猪的分布(据霍尔和凯尔森,第2卷,第782页)

图29 用刺的绣艺的分布区域(据德赖弗和梅西,地图Ⅲ)

这些著作者在绘制分布图时乃以来自边缘种群的孤立个体的偶然出现和遭遇为依据。这方法从生物学观点来看无疑是合法的,因为哪怕是一个孤立个体的存在也足以证明该物种可能在某地区生存。种族学家倒是提出相对密度和阈值的问题,而对于一种土著文化来说,在阈值以下,一个种的稀有就等于实际上不存在。然而,森林动物美洲箭猪无疑并不生活在大草原;但是即使在那里,它也能在某些河流的林木茂盛的岸地存活,这就解释了远离正常聚集地定居的个体的出现,这正常聚集地就相应于霍尔和凯尔森所称的加拿大生物区。因此,意味深长的是,甚至在他们看来,这个区的南部界限也与其他著作者给予箭猪属的界限相吻合。最后,南方延伸区(霍尔和凯尔森从那里取得指标,他们的图仔细地考虑到它)看来是晚近的现象,而这与种族学家所观察到的大草原印第安人不熟悉箭猪这一事实相矛盾。

但是,即使就此而言,把论断不要说得太绝,也还是合宜的。占据我们关注的那个区域的最北部分的希达察人也许知道箭猪。有证据表明,他们实际上在由瘟疫流行和白人入侵引起的种群迁移之后而在密苏里河上游捕猎这种动物。发源于蒙大拿的一条支流被希达察人称为/a pá di azis/即“箭猪之河”(W.Matthews,第71~72,144页)。我在《野性的思维》(第71~72页)中已指出希达察人的地理位置即与加拿大生物区接壤对他们的神话所可能发生的影响,并且令人瞩目的是,就地上的物种屈狸之转换成冥界动物所提出的意见被重新转加于树栖物种箭猪之转换成天上动物。即使承认希达察人的情形带有极端的性质,由上述讨论也可知,在赋予它那么重要角色的神话记述流行的几乎所有地区中,箭猪如果不是不存在,也是稀罕的。当从工艺角度来看时,这个佯谬甚至更强,因为那些缺乏箭猪的大草原种族群体也正是把用刺的绣艺发展到较高完善程度的群体(图29)。据奥查德说,德赖弗和梅西强调了这一点(第324页):“可以注意到,在箭猪之在地理环境中的存在和它的刺之被应用于装饰之间存在着十分直接的关系。这条法则的唯一例外是:缺乏箭猪的大草原区域。某些部落通过商业交换来获取刺,另一些部落则组织远征去山地狩猎这种动物。”

因此,可以设想,箭猪的记述是作为对于基础结构的一种意识形态的反应而产生的。在显现出高超绣工技艺的种族群体看来,绣工所要求的细心、从中展现出来的丰富性和复杂性也传达了哲学的信息,箭猪可能呈现为其异乡情趣所升华的动物的面貌,因而成为一种真正属于“另一个世界”的形而上学创造物。另一方面,在奥吉布瓦人和东部阿尔衮琴人看来,箭猪是实实在在的动物,他们喜欢在取下刺之后吃它,因此,他们可能在自己的神话中按自然存在物的模样描绘它,其模棱两可反映了双重性:一方面是完全象征意义上的寒冷主人,另一方面是丰富可口的肉的提供者,这肉由已成宝物的防护刺保卫。如果说大草原的阿尔衮琴人及其近邻苏人就像看来可能的那样来源于东北方即箭猪生活的区域,那么,他们就可能在毁损实际的动物的时候反转一个神话体系,后者在起源上很接近奥吉布瓦人保留的一个神话体系。这就通过另一条途径证实了我就他们的神话M447的古老性所提出的假说,而我提出这假说的理由是,它与女英雄为痴迷蜂蜜少女的南美洲循环极其相似。实际上,我们不会忘记,我们在本书中已在奥吉布瓦人那里重又遇到一个神话(M374),它在全部细节上都与一个南美洲神话组(M241—M244)相对应,而这又回到了痴迷蜂蜜的少女的神话,并且两处的女英雄都是蛙(MC,第165~210页)。委内瑞拉的瓦劳人让这蛙真正痴迷蜂蜜;奥吉布瓦人让它痴迷野浆果,而因为后者很美,所以可以把它与珍珠相比(本书第53页和第250页注⑦)。然而,这同一些奥吉布瓦人用所谓贝壳串珠的珍珠的主人来取代箭猪,我们有充分理由相信,这种东西的装饰应用导源于一种更古老的用刺作绣的技术(Wissler:3,第13页)。这里应当注意一种奇妙的反转:在南美洲神话中,蛙显得痴迷一种蜂蜜,而我已把后者等同于北美洲的箭猪。在奥吉布瓦人和东部阿尔衮琴人的神话中,等同于箭猪的蛙或癞蛤蟆痴迷等同于珍珠——其本身等同于刺——的野浆果。在大草原以及大湖的神话中,一个年轻的印第安女人都显得痴迷这种刺。不过,大草原的神话使她成为蛙的反转,让蛙患小便失禁,而大湖的神话则让一个酷爱刺的女人患小便失禁。

如果注意到,痴迷蜂蜜的女英雄乃屈服于自然;她贪求蜂蜜是为了立即食用,从而撇除了它的文化功能即作为婚姻交换的中介,那么,这反常就得到了解释。相反,奥吉布瓦人的痴迷箭猪的女英雄则屈服于文化,以致大量积贮其背部的刺:她获取刺是为了绣工,而不遵从这种动物的冬眠习性,因此,她依其自然状况攫取它的刺。在西北部尽头的各部落那里,也可以看到这种类型的换位,那些部落知道箭猪,但很少做绣工,或者不怎么看重绣工。汤普森人、利洛厄特人、舒斯瓦普人(Shuswap)(M442b;Teit:4,第83页;1,第658~659页)在神话中对箭猪作了报偿:使动物界向它供给丰富的角贝(dentatia),从而对动物界的组织做出了贡献。在美洲的这个地区,这些贝壳用于制作最美的服饰,成为最珍贵的物品;因为,如汤普森人所说,箭猪在获得刺之前遍身覆盖角贝。

现在提出最后一个问题。当我们把箭猪记述的产生同这种动物在一个新聚集地之不存在相联系,以致这种产生可以说成为这种不存在的一个函项的时候,我们不是回到了与汤普森确定的年代相近的年代估算吗?我们否弃汤普森的年代确定(第222~224页),因为这年代太近了,不知道两半球共同的神话形式起源于非常遥远的过去。然而,我们现在诉诸可上溯到许多世纪之前的种族群体迁移,这到有史料为证的时代才结束,因为最早的旅行者提供了证据。对于这个反对意见,我首先回答说,大草原上有居民的时代已有好几千年,捕猎野牛的猎人在后来由阿拉帕霍人占据的领土上游荡了上万年,他们无疑有一套神话,而其各个因素可能一代一代传了下来。某些村居部落如曼丹人并不想把线索连接到那么遥远,他们许多世纪以来大致原地不动,同阿尔衮琴人的关系很悠久。他们可能编造了一些神话,而它们由于我已说过的理由而同北部邻族的神话相反。[6]

尤其是,我对箭猪记述作的解释注重我们集中关注的共同结构,并且,把这记述在这些结构的层面上建立起来。为了理解这记述的起源,我们也无须诉诸历史的偶然性或讲故事者的即兴创作。星辰丈夫的神话——或如我一直更乐意称的,天体妻子的神话——不可归结为所一一举出的各个类型的总和;这神话以一个关系体系的形式预示着这些类型,而这些关系起着作用,这些类型靠它们的运作而产生。有些类型同时出现,有些则在不同时期出现。这一点提出了一些问题,我们不要低估它们的意义。然而,这是有条件的,即我们不得不承认,一些具体出现似乎很晚的类型一点也没有留下什么,它们也不再仅仅在历史因素的影响下或者作为对外部要求的响应而不出现。它们倒是让体系所固有的种种可能性成为实际存在,而从这个意义上说,它们比体系更古老。我不想说,在阿拉帕霍人及其邻族采纳箭猪记述之前,它就部分地并以这种形式存在着。不过,这假说并非毫无可能,哪怕今天讲述这神话的人的祖先发明了它或者从神秘启示得到了它,这新的演示也必须遵从已提出的各个约束和戒律,而它们限制故事讲述的自由。因为如我们所认为的那样,如果箭猪记述是对与另一个经验相悖的一个经验的反应,并且是对调节世界的形象使之同新的生活和思想状况相谐和的需要的响应,那么,作为结果就应当是:先前表象体系的所有要素都应当以和影响最直接对立的要素的方式同系的方式被转换。

换句话说,如果对于技术、经济、艺术和哲学有着和箭猪一样的重要性的一个动物的存在被转换成了不存在,那么,凡在这野兽扮演一个角色的地方,为了使它能保持这角色,它就应当被投影到另一个世界,并且因此就应当由低变成高,水平变成垂直,内变成外,等等。仅仅在这些条件之下,一个以往连贯的形象才能保持住这角色。如果说箭猪理论适应于展开的关系,那么,它在新的混合物中要求封包的关系。因此,无论历史的偶然性怎么样,事实始终是,所有这些形式都被蕴涵着,并且这些蕴涵关系接纳某些内容,拒绝另一些内容。此外,由于自由度减小,所以这些内容不是作为极端自由的东西存在的:在同一个种族群体的其他神话中或者在邻近种族群体的神话中,有时在仪式中,它们已经同预先就决定它们具有作这些新用途的能力的种种形式融为一体。第六篇(第367~423页)将为我们所研讨的情形证实这一点。

[1]并且,印第安人相反告诉汤普森说,草地鹨发出接近陆地的信号(Teit:4,第25页和注⑤4,第104页)。按照土著提供的证据来看,易洛魁人相信,吃了山雀的肉的人会变成说谎者(Waugh,第133页)。

[2]这里我只是点一下欺诈选择这个题材,它在大草原的神话中占据相当重要的地位。在这些神话中,它呈现许多其他形相。在祖母和孙子的循环中,这祖母要求这小孩对自己的性别在女性和男性之间作抉择。(M429a,M430b;Lowie:3,第53页;Beckwith:1,第122页)那时问题在于地上的而不是天上的、真诚的而不是欺诈的选择。这次选择是欺诈的,但也是地上的,是一个天上角色所必须做的。这选择在M403b和其他一些神话中是两个女人要求天体的儿子做的。由此可见,这选择有时关涉自然性质,如天体的可感觉形相或者女人的美貌,有时关涉文化性质:由男人或女人使用的新的或破损的东西,等等。整个这组转换值得作专门的研究。

[3]米克马克人反转了第一个鸟的角色(Leland,第164~166页)。潜鸟的语义值的问题将在下一卷中研讨。

[4]这种刺和珍珠的实际亲缘性乃附加于它们同蜂蜜的理论亲缘性,关于后者,我已提请读者注意过(第246~247页)。这说明了,为什么在同一地区的一个神话中不可食用的任何野浆果(如天然珍珠)扮演着在南美洲的同系神话中赋予蜂蜜的角色(参见M374和我的讨论,以上第53~54页)。

[5]这些说明扼述了麻省坎布里奇比较动物学博物馆(Museum of Comparative Zoology)的巴巴拉·劳伦斯(Barbara Lawrence)小姐和纽约美国自然史博物馆(American Museum of NaturalHistory)哺乳动物学部主任理查德·G·范·格尔德(Richard G.Van Gelder)博士两人的富有启示的评论。前者的评论我是通过同行哈佛大学皮埃尔·马朗达(Pierre Marand)的介绍获悉的,后者则是通过直接通信获知的。我在此向他们致以谢忱。

[6]当我能读到雷蒙德·伍德(Raymond Wood)关于密苏里河中游的史前时代的重要著作之时,本书已付印。这位著作者把可归诸曼丹人的最古遗迹的年代定为耶稣基督后的1100—1400年时期,但他也确定,密苏里河流域从公元8世纪起就存在半定居的农民。