庇护人和同謀者

Principibus placuisse viris non ultima laus est.

〔博取权貴的欢心,幷非无上的荣誉。〕[152]

作为自己《good behaviour》〔“品行端正”〕的見证人,前帝国的福格特提出了

“科苏特”和“另外两个人——日內瓦的复兴者法济和科莫恩的保卫者克拉普卡”,他都可以把他們“自豪地称之为自己的朋友”(“主要著作”第213頁)。

我称他們为他的庇护人。

在科莫恩战役(1849年7月2日)之后,戈尔盖違抗匈牙利政府把他撤职的命令,篡夺了匈牙利軍队的最高指揮权。

拉品斯基上校在还是科苏特的追随者时所写的书中說:“如果有一位精力充沛的人物領导政府,那末,戈尔盖的一切阴謀当时就完蛋了。科苏特只需去軍营向軍队讲几句話,戈尔盖的威望就挽救不了自己的垮台……但是,科苏特沒有去,他缺乏公开出面反对戈尔盖的勇气,他在密謀反对这位将軍的时候,却企图向世人为对方的过失辯解。”(泰·拉品斯基“匈牙利主力軍的进軍等等”547第125、126頁)

科苏特自己承认,戈尔盖对他的蓄謀叛变,是盖昂将軍在若干时日之后正式向他吿发的。(見戴維·烏尔卡尔特“居塔希亚的匈牙利流亡者訪間記”)

“誠然,科苏特在塞格得发表的一篇漂亮的演說里讲过,如果他知道有叛徒,那他会亲手杀死他,他指的大槪就是戈尔盖。但是,他不仅沒有实現这次多少有些戏剧性的威胁,甚至沒有向他的任何一个部长提过他所怀疑的人;当他同几个人布置反对戈尔盖的可伶的計划的时候,他同时总是怀着极大的尊敬談起他,甚至于給他本人写措辞极为温和的信。当眼見只有推翻一个危險人物才能拯救祖国时,怎么能够在企图用顫抖的手把他收拾掉的同时,又扶持他,用自己的信任給对方招徠追随者和崇拜者,甚至把全部权力都交到对方手里呢?也許有人能理解这一点,不过我不能。就在科苏特以这种可怜的方式时而贊助、时而反对戈尔盖的时候……戈尔盖却比他彻底和坚决地在实現他那阴險的計划。”(泰·拉品斯基,同上,第163—164頁)

1849年8月11日,科苏特按照戈尔盖的命令发表了一份公开的辞职声明(据称是在阿腊德要塞发表的),把“政府的最高軍政权力”交給戈尔盖,幷且宣称:

“最近上帝作为对我国人民的惩罰而使我們在战爭中失利后,我們对联合起来的两大强国继續进行自卫斗爭已无获得胜利的希望。”

科苏特在声明的开头就宣布匈牙利的事业已无可挽救地毁灭,——幷且說成是上帝的惩罰,接着便在声明中要戈尔盖“适当地利用”科苏特托付給他的权力,“向上帝負起拯救”匈牙利的“責任”。他把匈牙利交給戈尔盖,对他可謂信任之至,但是不把自己托付他,对他可又算信任得太少。他本人对戈尔盖是极不信任的,因而他安排好,在戈尔盖收到他的辞职声明时,他也正好到达了土耳其国土。所以,他的声明是用这几句話結束的:

“只要我的死能对祖国有所裨益,那我将欣然献出我的生命。”

但是,他当做祭品献到祖国祭坛上的,送到戈尔盖手里的,只是执政者的权力,然而他立即在土耳其人的保护下重新篡夺了执政者的称号。

在居塔希亚,这位in partibus〔非現实的〕执政者閣下得到了帕麦斯頓提交議会的关于匈牙利惨剧的第一部藍皮书548。他在給戴·烏尔卡尔特的信中写道:他硏究了这些外交文件之后,他确信,“俄国在每一个国家的內閣中都安插有自己的奸細,甚至还有自己的代理人”,而帕麦斯頓为了俄国的利益出卖了dear Hungary〔亲爱的匈牙利〕。[153]不过当他在南安普頓踏上英国土地时,他向公众說的第一句話却是:《Palmerston,the dear friend of my bosom!》(帕麦斯頓,我亲爱的摯友!)

科苏特在土耳其被拘期滿以后,就搭船前往英国。在途經馬賽时(不过,他沒有被允許上岸),他发表了一篇以法国社会民主主义精神和風格写的声明。踏上英国的領土之后,他立即否认了

“这种新的、社会民主主义的学說,这一学說无論正确与否,人們都认为它是同社会秩序和財产的不可侵犯性不相容的。匈牙利沒有理由也不希望同这些学說有任何瓜葛,原因极为簡单:在匈牙利沒有它們存在的条件和絲毫理由。”(請把这番話同馬賽通信比較一下)

他在英国逗留的头两个星期里,每接見一次人,就改变一次他的信条。卡季米尔·鮑蒂揚尼伯爵是这样說明他当时与科苏特公开决裂的理由的:

“促使我采取这一步驟的,不仅是他获得自由后的两个星期內所犯的bévues〔过失〕,还有我积累的全部經驗以及我先在匈牙利后在流亡中所看到的、所容忍的、所应允的、所忍受的、以及——正如您能想起来的——所掩盖的、所隐瞞的一切,一句話,使我对这个人形成一种确定不移的看法的一切决定了我这样做……請允許我指出,科苏特先生在南安普頓、威茲比奇或倫敦,簡言之在英国曾經說的或者可能說的話,都不能使人忘記他在馬賽說过的話。在‘年輕的巨人’之国〈美国〉,他又会唱另一种調子,因为,他在別的事情上也是毫无节操的(unscrupulous),而且像一根蘆葦,風势一大就弯了下去,因此他sans gêne〔滿不在乎地〕背棄自己說的話,幷且毫不迟疑地用他所断送的死者的偉大名字,例如用我可怜的堂弟路德維希·鮑蒂揚尼的名字来掩飾自己……我可以毫不迟疑地說,在科苏特还未离开英国之前,由于你們向这样一个渺小的人物(a most undeserving heart)濫加尊敬,你們将因而感到遺撼。”(“科苏特通信集”,鮑蒂揚尼伯爵給烏尔卡尔特先生的信,1851年10月29日于巴黎)

科苏特在美国的时候,到北部他表示反对奴隶制,到南部表示贊成奴隶制,他那巡迴演出遺留下来的,除了異乎寻常的失望和三百具演說的殘骸外,別无他物。抛开这段奇特的軼事不談,我只想指出,他向侨居美国的德国人,而主要是向德国的流亡者,大力推荐成立一个德国、匈牙利和意大利之間的同盟,但不包括法国在內(不仅不包括政变政府,而且根本不包括法国,甚至不包括法国流亡者及其所代表的法国政党)。他在回到倫敦之后,立刻企图通过一位形迹可疑的人物——西尔莫伊伯爵和在巴黎的基什上校,同路易·波拿巴接触。(見1852年9月28日我給“紐約每日論坛报”的通訊和1852年11月16日我在該报的声明549)

1853年,当米兰发生馬志尼策划的暴动时550,这座城市到处張貼了致駐当地的匈牙利軍队的吿示,号召他們参加意大利起义者的行列。吿示的署名是:路德維希·科苏特。可是,当起义者失敗的消息剛一傳到倫敦,科苏特就急忙通过“泰晤士报”和其他的英国报紙声明說,这一吿示是伪造的,这样他就向公众揭露他的朋友馬志尼在說謊。可是,吿示是眞实的。馬志尼从科苏特那里收到这一吿示,有科苏特亲笔写的吿示的手稿,幷且是在科苏特的贊同下才張貼的。馬志尼认为,要推翻奧地利在意大利的暴力統治,意大利和匈牙利必須統一行动,馬志尼起初想用一个更忠实可靠的匈牙利領袖来代替科苏特;但是,当他的企图由于匈牙利流亡者內部的不和而吿失敗之后,他寬宥了这位不可靠的盟友,幷且寬宏大量地沒有揭露事实的眞相,否則,科苏特在英国就会身敗名裂。

大家知道,俄土战爭也爆发于1853年。1850年12月17日,科苏特从居塔希亚写信給戴維·烏尔卡尔特說:

“沒有土耳其的統治权,土耳其就将不复存在。而在現时情况下,土耳其对世界自由来說是絕对必需的。”

他在1851年2月15日写給土耳其宰相列施德-帕沙的信里,他的亲土耳其的情緒更加热烈了。他夸夸其談地表示願为土耳其政府效劳。1852年1月22日,当他在美国旅行时,他写信給戴·烏尔卡尔特說:

“您是最理解土耳其和匈牙利的利益是一致的,因此您是否同意維护我在君士坦丁堡的事情?我在土耳其逗留期間,土耳其政府幷不知道我是什么人;英国和美国对我的接待以及由于幸运,我甚至想說由于天意使我現在得到的地位,都应当能够向土耳其政府表明:我是土耳其及其未来的一位誠摯的、也許不无影响的友人。”

1853年11月5日,他向克罗謝先生(烏尔卡尔特分子)书面建議作为土耳其的同盟者到君士坦丁堡去,不过“不是空着手去”(《not with empty hands》),因此,他請求克罗謝先生

“采取私下請求那些乐于相助的自由派人士的办法”,为他募集款項。

他在这封信里說道:“我憎恨幷蔑視制造革命的伎俩”(《I hate and despite the artifice of making revolutions》)。但是,他在烏尔卡尔特分子面前吐露对革命的憎恨和对土耳其人的热爱时,又同馬志尼一道发表宣言,要求把土耳其人逐出欧洲,幷把土耳其变成一个“东方的瑞士”,同时在所謂欧洲民主派中央委員会551的呼吁书上签名,号召进行革命。

由于科苏特不到1853年底就把他于1852年在美国用匈牙利名义进行招搖撞騙弄来的錢揮霍一空,同时,克罗謝先生对他的恳求又置若罔聞,所以,这位执政者放棄了他对君士坦丁堡的俠义的拜訪,然而,他派了他的代理人約翰·班迪亚上校[154]带着他全力的推荐信到那里去。

1858年1月20日,軍事法庭在切尔克西亚的阿迭尔比进行了审訊。尽管法庭“根据穆罕默德-貝伊,即从前伊洛施法耳瓦的約翰·班迪亚的招认和证人的证詞,犯有背叛国家和私通敌人〈俄国将軍菲力浦逊〉之罪”,一致判决其死刑,然而,这絲毫沒有妨碍他直到此刻仍旧安然地住在君士坦丁堡。班迪亚在他以书面形式交給軍事法庭的供认里还这样說:

“我的政治活动完全受我国的領袖路德維希·科苏特的指揮……1853年12月22日,我带着我的政治領袖的介紹信来到君士坦丁堡。”

他往下叙述他后来成了伊斯兰敎徒,幷参加土耳其軍队当了上校。

“根据〈科苏特〉給我的指示,我必須設法打进派往切尔克西亚沿岸地区作战的部队。”

在那里,他必須設法阻止切尔克斯人参加反对俄国的战爭。他胜利地完成了自己的使命,幷在战爭快結束时从君士坦丁堡寄給科苏特一份“有关切尔克西亚情况的詳細报吿”。他在同波兰人一起再度出征切尔克西亚以前,接到科苏特的一項命令,要他同給他明确指定的那些匈牙利人,其中有施泰因将軍(費尔哈德-帕沙),共同行动。

他說:“俄国公使的軍事秘书弗兰基尼上尉,参加过我們的几次会議,我們的目的是用和平、緩慢、然而可靠的方法把切尔克西亚拉到俄国人那方面去。在远征队离开君士坦丁堡以前〈1857年2月中〉,我接到了科苏特的来信和指示,他贊同我的行动計划。”

在切尔克西亚,由于截获了班迪亚給俄国将軍菲力浦逊的信件,他的叛卖活动被发觉了。

班迪亚說:“根据給我的指示,我必須同一位俄国将軍建立联系,我很久都不敢这样做,但是,最后我接到了非常明确的ordres〔命令〕,使我不敢再犹豫不决。”

阿迭尔比軍事法庭的审訊,特別是班迪亚的自供,在君士坦丁堡、倫敦和紐約引起了极大的轰动。人們一再坚持(而且匈牙利人也是如此)要科苏特公开解釋,但是毫无結果。直到現在,他对班迪亚在切尔克西亚的使命一事,仍然怯懦地保持沉默。

1858年秋,科苏特在英格兰和苏格兰到处演讲,廉价兜售他那反对奧地利宗敎条約557和路易·波拿巴的主張。他要英国人提防他称为俄国的秘密盟友的路易·波拿巴的叛卖計謀,那时他是何等狂热,可以从——例如“格拉斯哥哨兵”(1858年11月20日)上看出来。1859年初,当路易·波拿巴暴露了自己的意大利計划时,科苏特在馬志尼的“思想和行动”上揭发了他幷且要“所有眞正的共和主义者”——意大利人、匈牙利人、乃至德国人,不要为这位加西莫多帝王火中取栗。1859年2月,科苏特肯定說,早就屬于罗亚尔宮紅色宮廷奸党的基什上校、泰列基伯爵和克拉普卡将軍同普隆-普隆拟定了密謀在匈牙利发动起义的計划。科苏特威胁說,如果不让他加入这一“秘密同盟”,他就要在英国报刊上发起一場公开辯論。普隆-普隆十分願意为他敞开敎皇选举会的大門。5月初,科苏特带着英国护照、化名布朗先生前往巴黎,他急忙赶赴罗亚尔宮,向普隆-普隆詳尽地叙述了他要在匈牙利发动起义的計划。5月3日晚上,“紅色亲王”用自己的专車把这位前統治者带进了土伊勒里宮,要在那里把他介紹給社会的救星。在同路易·波拿巴会晤时,科苏特一向能言善辯的舌头突然失灵了,因此普隆-普隆只得代他說話,在某种程度上向堂兄陈述了他的綱領。科苏特后来对普隆-普隆几乎一字不差的忠实轉述贊許不已。路易·波拿巴聚精会神地听完了堂弟的陈述之后說:只有一个障碍使他不能接受科苏特的建議,即科苏特的共和主义原則及其同共和派的联系。作为对此的答复,前統治者极其庄重地放棄了共和主义的信念,同时肯定地說,他現在不是、而且从来就不是共和主义者;仅仅是由于政治上的必要和各种情况的特殊凑合,他才不得不参加了欧洲流亡者的共和派。为了证明自己反对共和主义,科苏特以他的国家的名义把匈牙利的王位奉献給普隆-普隆。这个王位当时还沒有廢除。尽管科苏特幷不享有拍卖王位的公认的全权,不过,誰要是对他在国外的言論經常稍加注意的話,誰就会知道:他早已习慣于像閉塞的容克地主談論他的庄园那样談論他的《dear Hungary》〔“亲爱的匈牙利”〕。[155]

科苏特放棄他的共和主义信仰一举,我认为是眞心誠意的。他在佩斯要求发給他30万弗罗倫皇室費来維持他的行政权的显赫外表;把从前屬于一位奧地利大公夫人的医疗机构交給他自己的妹妹掌管;企图使几个团队用科苏特的名字命名;渴望成立一个宮廷奸党;到了外国却頑固地抓住他在危險时刻所放棄的执政者头銜;他后来的言行,与其說像一个流亡者,倒不如說像一位王位追求者——所有这一切傾向都是同共和主义格格不入的。

洗去科苏特先生身上的共和主义嫌疑的好戏收場之后,照协議付給他300万法郞。这样一个协議是沒有什么奇怪的,因为,旣然要把匈牙利流亡者像軍队一样組織起来,那就得花錢,旣然欧洲所有专制国家在整个反雅各宾战爭中都有权接受英国的資助,那为什么这位执政者就无权接受他的新盟友的資助呢?作为个人开銷的預支,科苏特立刻得到5万法郞,此外,还議定另付相当数量的款項,作为万一战爭提前終止时的一种保險費。財政上的远見和傳奇式的敏感是絕不相互排斥的。要知道,早在匈牙利革命期間,科苏特就已明智地想到——他的前財政部长杜舍克当然知道这件事——不領取科苏特紙币,而要銀币或奧地利鈔票。

科苏特离开土伊勒里宮以前,就商定了他要在英国掀起一个爭取中立的运动,使得比內閣的所謂“亲奧地利傾向”中立化。众所周知,輝格党和曼彻斯特学派的自願支持,使他极为順利地完成了协定中的初步条款。他所进行的从倫敦的市长官邸到曼彻斯特的自由貿易大厅的巡迴讲演,同他在1858年秋天的英国——苏格兰的巡迴讲演恰成对照,那时他向每个听众收費一先令,兜售他对波拿巴和瑟堡的憎恨,把这二者說成是《the standing menace to England》〔“对英国的經常威胁”〕。

欧洲的匈牙利流亡者,大部分从1852年底起就相继离开了科苏特。由于有了靠法国的帮助进攻亚得利亚海沿岸的希望,大多数人又回到他的麾下。他和新爭取过来的追随者中的軍事人員的談判,幷不缺乏“十二月的”余味。为了可以把大部分的法国錢交給他們,科苏特提升他們的軍銜,例如把中尉晋升为少校。首先,每人得到去都灵的一笔旅費,接着就是一套华丽的軍服(一套少校軍装价値达150英鎊),最后是預支6个月的軍餉,幷許諾在和約签訂后发一年的軍餉。但是,一般地說,薪俸不是太高的:总司令(克拉普卡)10 000法郞,将軍6 000法郞,准将5 000法郞,中校4 000法郞,少校3 000法郞等等。在都灵集合的匈牙利軍队几乎全是軍官,沒有士兵,而我曾不止一次地听見过匈牙利流亡者的“下层群众”为此发出沉痛的怨言。

摩里茨·佩尔采尔将軍在看透了这場外交把戏之后,像上面已經提过的,立即拒絕参加,幷公开作了声明。克拉普卡不顾路易·波拿巴的反命令,坚持在阜姆登陆,但是科苏特却将匈牙利流亡者軍团留在剧院經理所指定的舞台界限之內。

签訂維拉弗兰卡和初的消息剛一傳到都灵,科苏特害怕把他交給奧地利,就費尽心机,背着他的軍队,偸偸地跑到日內瓦。在当时都灵的匈牙利兵营里,无論是弗兰茨-約瑟夫,也无論是路易·波拿巴,都沒有像路德維希·科苏特那样招来那么多憎恨。只是由于他这次逃跑过于滑稽,才使得对他的批評略为平靜。科苏特在回到倫敦以后,发表了一封写給他的馴服的大象——格拉斯哥的某位麦克-亚当的信,声明他感到失望,但沒有受騙;他在信的結尾用动人的言詞說,他是一个无家可归的人,因此請求給他的信都寄到为他这个亡命者提供了栖身之处的他的朋友弗·普尔斯基的寓所。倫敦报界以超乎盎格魯撒克逊式的粗卤,建議科苏特——如果他願意的話——用波拿巴的津貼在倫敦租賃一所公館;这件事使他确信,他在英国暫时已沒有什么戏可唱了。

科苏特除了具有口若悬河的天才以外,每当听众对他表現出明显的不悅或者他无話为自己辯护时,他还有一种非凡的保持沉默的天才。就像太阳一样,他也有亏蝕的时候。他新近給加里波第的信证明,他一生中至少有一次做到了前后一致。他在这封信里警吿加里波第不要进攻罗馬,以免侮辱法国人的皇帝,这位“被压迫民族的唯一的靠山”。

像十八世紀上半叶人們把阿尔貝罗尼叫做了不起的紅衣主敎一样,也可以把科苏特称做了不起的朗根施瓦茨。实质上,他是一个每次都从新的听众那里受到影响的即兴詩人,而不是一个硬要世界接受他的新奇思想的創作家。布朗丹在自己的綱絲上跳舞,而科苏特則在自己的舌头上跳舞。他同本国人民的气息隔絕了,因而不可避免地要蜕化成为圓滑的老手,幷且染上这种人的恶习。即兴詩人的思想不稳定必然要表現为行动上的模棱两可。如果說科苏特曾經是个風奏琴,人民的風暴使它发出过巨大的音响,那他現在只不过是迪奧修斯的耳朵,用来傳达罗亚尔宮和土伊勒里宮密室的私語而已。

如果把福格特的第二个庇护人克拉普卡将軍同科苏特等量齐观,那是非常不公正的。克拉普卡是匈牙利最优秀的革命将領之一。他同1859年在都灵集合的多数軍官一样,对路易·波拿巴的看法无異于弗兰茨·拉科西对路易十四的看法。对于他們来說,路易·波拿巴代表法国的軍事威力,这种威力可以用来为匈牙利謀利,但是,仅仅由于地理上的原因,也永远不会对匈牙利有害[156]。但福格特为什么要引用克拉普卡的話呢?克拉普卡从未否认过他屬于普隆-普隆的紅色宮廷奸党。为了用“朋友”克拉普卡来作“朋友”福格特的保人嗎?克拉普卡在选擇朋友方面幷不具有特殊的才干。阿塞尔曼上校是他在科莫恩的密友之一。拉品斯基上校在放棄科莫恩以前曾在克拉普卡手下服务,以后在切尔克西亚的反俄战斗中曾屡建奇功。让我們听听他对这位阿塞尔曼上校說些什么。

拉品斯基說:“維拉戈什的叛变560,在科莫恩的为数众多而又无所事事的参謀軍官当中,引起了极度的恐惧……这些衣領綉金的洒了香水的先生們,其中很多人旣不会拿枪也不能指揮3个士兵。他們惊慌失措,乱成一团,想尽方法只图逃命。他們利用各种借口脫离主力部队,以便躱进舒适而安全的难以攻破的要塞之內,除了每月签字如数收到薪俸之外,別无他事。他們一想到要进行殊死的防御战就怕得发抖……正是这些坏蛋向将軍撒謊,給他描繪出一片內部混乱、騷动等等的恐怖景象,以便只要能保全他們的生命和財产,促使他尽快地交出要塞。很多人对保全財产特別关切,因为他們在整个革命中的全部意图就是发財致富,而某些人也确实如願以偿。这种发財致富对于某些人来說是很容易的,因为往往要过半年时間才淸算收款賬目。这为欺詐和蒙騙創造了有利条件,因此,大槪有些人盜窃金庫的能力要比他們补充金庫的能力大得多……停战协定締結了;現在人們怎样来利用它呢?要塞內存有足够一整年用的食物,其中有极大数量毫无必要地被运往邻近的村庄;相反地,从周圍地区却沒有运进任何食物;附近村庄的农民存有干草和燕麦,尽管他們請求收购这些飼料,然而无人理睬,可是几星期之后,哥薩克人的馬吃光了农民的东西,而我們却在要塞里埋怨缺乏飼料。要塞中的大部分供屠宰用的牲畜,在飼料不足的借口下卖到城外。阿塞尔曼上校或許不知道,鮮肉可以做成腌肉。有一大部分谷物也以开始霉烂为借口被卖掉;这些事情是公开进行的,但更多是暗地进行的。在阿塞尔曼以及諸如此类的家伙的包圍中,克拉普卡自然不得不立即放棄他所想到的任何一个好念头;他周圍的那些先生們所关切的就是这一点……”(拉品斯基,同上,第202—206頁)

戈尔盖和克拉普卡的回忆录561都同样确凿地說明克拉普卡缺乏坚毅性格和政治远見。在科莫恩保卫战中,他所犯的全部錯誤都淵源于此。

“如果克拉普卡除了他的知識和他的爱国心以外,还有自己的坚毅不拔的意志,幷且按他自己的見解行事,而不是按他身边的那些蠢貨和懦夫的慫恿行事,那末,科莫恩的保卫战就会在历史中像流星一样燦然一閃。”(同上,第209頁)

8月3日,克拉普卡获得了一次輝煌的胜利,彻底击潰了圍攻科莫恩的奧地利軍团,使它长期丧失战斗力。紧接着他攻克了腊布,甚至可以毫不費力地占領維也納,但是,他不知所措,无所事事地在腊布停留了一个星期,随后又返回科莫恩,得到戈尔盖的一封信和后者繳械投降的消息。敌人請求停战,以便使被击潰的奧地利軍团和正从里馬索姆巴特开来的俄国軍队在科莫恩附近集結,然后滿不在乎地把要塞包圍起来。克拉普卡沒有对正在集結的敌方部队进行各个击破,反而又不知所措地犹豫起来,不过,他到底拒絕了奧地利和俄国軍使們提出的停战。于是,——拉品斯基說道,——

“8月22日,尼古拉皇帝的一位侍卫官来到科莫恩……但是,——这位俄国的靡菲斯特斐勒司用甜言蜜語說道,——将軍先生,您不会拒絕我們提出的两星期的停战,因为这是我仁慈的皇帝陛下向您請求的。这一席話像烈性毒药似地立即奏效了。奧地利和俄国軍使們的一切努力和劝說都未能取得的东西,这好滑的俄国人只花三言两語就得到了。克拉普卡經不住这番巧妙的恭維,签署了两星期的停战。从此,科莫恩的陷落就注定了。”

如上所述,在克拉普卡姑息下,阿塞尔曼上校利用停战,在两星期內从要塞中运走足够一整年用的軍粮。停战期滿之后,格拉貝从发格河方面包圍了科莫恩,已逐漸增至4万人的奧地利軍队則在多瑙河的右岸駐扎下来。科莫恩的守軍却因整天在工事里和城內游手好閑而弄得軍心渙散。克拉普卡对包圍要塞的俄国軍团从未发起一次出击,这个軍团还沒有参加过一次作战幷且只有19 000人。敌人包圍城市的准备工作从未受到过干扰。从签訂停战协定的那一天起,克拉普卡所准备的一切,实际上不是为了防御而是为了投降。他的全部精力都化在警探活动上面,因为是用来对付那些反对投降的勇敢的軍官們的。

拉品斯基說道:“最后,只要談到奧地利人就有危險,因为那可能被捕。”

9月27日,終于投降了。

“如果考虑到現存力量和把自已的最后希望寄托于科莫恩的那个国家的絕望的处境,考虑到欧洲的总形势以及可能为科莫恩付出极大栖牲的軟弱无力的奧地利,那末可以說,投降的条件是分外可怜的。”

这些条件“只是有助于那些人迅速逃出科莫恩到国外去”,但是,不論对匈牙利,甚至对落在奧地利人手中的革命将領們,都沒有取得任何保证。此外,这些条件还定得非常匆忙,因而含混不淸、模棱两可,这就为后来海瑙破坏这些条件大开方便之門。

这就是克拉普卡。如果說福格特本来就沒有“性格”,那末,克拉普卡就更不能供給他这类貨色。

第三个庇护人是“詹姆斯·法济——日內瓦的复兴者”,他的宮廷丑角福格特就是这样称呼他的。約翰·菲力浦·貝克尔下面的信件(同前面引过的信一样,也是寄給同一位收信人的[157])对法济的性格描写得十分成功,以致任何增添都会使之减色。因此,我只預先作一点儿說明。福格特的所謂“硏究”一书最会人作嘔之处就是:路德敎派,甚至加尔文敎派对“敎皇至上派”的那种伪善的恐惧。例如,他使德国只能进行乏味的非此即彼的选擇:或者向路易·波拿巴伸手,或者受奧地利宗敎条約的支配,而且“老实說,宁願再一次处在民族屈辱的时期”(“硏究”第52頁)。他用淸敎徒的难听的鼻音憤懑地号叫,反对

“敎皇至上派,这个吮吸全人类骨髓的世敌,这个妖怪”(同上,第120頁)。

显然,他从未听說过甚至老杜班在波拿巴参議院里所透露的东西,即:

“在路易·波拿巴制度下,直接从屬于耶穌会的联合会、协会和各种各样的团体比在ancien régime〔旧制度〕下数目大为增多;十二月政变帝国的立法和行政机关,巳有系統地廢除了政府机构在1789年就給敎皇至上派的宣傳所加的限制。”

但是,有一点福格特无疑是知道的,那就是:他的本地的波拿巴——詹姆斯·法济先生的統治,是建立在所謂的激进派和敎皇至上派之間的多年联合的基础上的。当維也納会議把加尔文敎派的老巢日內瓦幷入瑞士联邦时,也就把一些信奉天主敎的农村居民和敎皇至上派僧侶的crème〔精华〕連同某些薩瓦区一起幷入了日內瓦領土。同“人类的这个世敌,这个妖怪”結成的同盟,使法济成了日內瓦的独裁者,使福格特成了法济的联邦院議員。这就是要預先說明的。

“1860年7月2日于巴黎

萊朋友:

我到底要滿足您的願望,把我对詹姆斯·法济先生的看法吿訴您……

关于国家的科学如果沒有实际运用的艺术就毫无用处,同样,管理国家的艺术如果不以科学和哲学思想为基础,也是毫无結果的。光是科学不能向一个所謂的政治家提供处世的經驗,而他的无能就会很快暴露出来。相反地,一个只是片面地具有管理国家艺术的人,倒更易于掩盖自己知識和精神創造力的不足,被当做一个实际的政治家,获得众多的庸人的拥护。人民在这样一位人物的統治下,能否在文化史上发展,能否有順利发展的必要保证,是盲目兴奋的人无力判断的。特別是在表面上看来一切都进行得很好很順利的时候,一切都是为了自由和文明的时候,情况尤其如此!

我們的詹姆斯·法济先生,就是您可以看到的这种species〔类型〕的政治家的絕好样品。确实,这个圓滑的家伙显露出不仅是管理国家的艺术,而且是这方面的整套艺术,每当‘公共福利’需要的时候,他还会变各种各样的戏法幷表演tours de force〔杂技技艺〕,不过,每次他都以习慣的謹愼避免Salto mortale〔翻觔斗〕。这是一个幕后分配角色的內行,机灵的导演和提詞者,意大利喜剧演員的non plus ultra〔最完美的〕典范。他的‘坚定精神’,他的那种只求达到目的而不擇手段的做法,假如不是出于他那骯髒的目的的話,那是很値得贊揚的。但是,当人們知道了这个人毫无原則、毫无节操的时候,对他在选擇手段时的机灵和运用手段时的圓滑就不会再感到惊奇了。在他統治下的人民的生活中所发生的或萌芽的一切美好的东西,都被这位政治家厚顏无耻地攫为己有,然后他以自己的名义把它献給那些盲目地相信这一切都是‘法济老爹’做的或者只是靠了他才能有这一切的群众。他施用同样的狡詐,把应由他負首要責任的不得人心的坏事轉嫁到別人头上。他在他的政府里不容任何具有独立思想的人存在,他随便地拒絕承认他的同僚們說的話,因此他們不得不为他的种种失敗分担責任。他們在忍受他的à discrétion〔无限制的〕专横暴虐的同时,还必須随时准备为人民的幸福和他們的主席的声誉充当替罪羊。就如一位加了冕的就治者,在采取任何措施的时候,即使非常符合人民的利益,在陛下‘恩准’之前,总首先要考虑这种措施是否对王朝不利;法济老爹也是如此,他在做每一件事的时候,也要自問:‘这是否会动搖我的主席宝座?’因此,我們的这位英雄总是使自己的政策适应目前的情况,只顾眼前;今天他在政府会議里扮演喜剧,明天在大会議里来一套魔术杂耍,后天又在某个群众集会上取得轰动一时的成功。至于那些被他的花言巧語所籠絡的群众,也乐意有这样一尊偶像,使他們能耳聞目睹、崇拜和景仰;他們变得輕信起来,把暴雨打在屋頂上的声音当做是在热鍋里煎鸡蛋。我幷不是要說,日內瓦人是不开化的、愚蠢的;正相反,我相信,除了这里,除了日內瓦湖畔,很少有更为活跃的社会生活,很少見为发展公民自由而作的更为强烈的精神努力。以后我还要談到,旣然如此,怎么法济先生总还是能为自己取得多数票。

精力充沛的一代近十五年来在日內瓦取得的一切成就,都被法济本人或通过自己的走卒和崇拜者算做他的执政的功劳。例如,平毁城堡、大規模地扩建和美化州的首府,都称做是他的功劳。其实,任何一届政府,包括法济先生的政府在內,如果对居民坚持要求平毁无用的城堡和扩大因人口过密而变得越来越不卫生的城市一举稍加反对,都会毫不留情地被推翻。因此,这一問題同时也是法济的生存問題,所以他——按功論賞——毅然着手进行幷且为完成这事尽力不少,获得了普遍的滿意。但是,整一代人应时代的强烈要求以坚毅的努力創造出来的业績,如果一个人不是极端的自負,是不会把首倡和創建这些业績的功劳归之于个人的。只有整个社会才能創造出某种完整的——而且也只是相对而言——东西,而社会的每个成員只是按其力量和地位作出大小不同的貢献。盲目相信权威不过是一种特殊形式的迷信,对于任何正常的发展都是有害的。

我淸楚地知道,我們的法济先生同其他人間儿女幷沒有什么两样;他所做的只是他不能不做的,而他所不做的只是他做不到的;他追求个人的絕对突出,就像整个动物界一样,是为了滿足自己的需要。人們不能要求他是另一个样子,正像不能要求猫自願跳进水里或者要求馬爬上树一样。否則,他就不成其为詹姆斯·法济了,如果他不成为法济,那也許就会成为路易·波拿巴或諸如此类的东西。如果說利用自己的权威任意摆布人民,用詭計蒙蔽人民的眼睛,不是促使人們的精神和道德迅速提高,而是让自己身后留下一个腐化堕落的社会也叫做偉大的話,那末,法济无疑是偉大的,而且不失为那些更为强有力的暴君所嫉羡的对象。

我們这位英雄非常善于在各种矛盾中間蜿蜒前进,而且把这些矛盾变成他的玄妙的罗盘,用来指揮他的国家小舟。有时激进主义給他提供船員,而敎皇至上主义向他提供貨运,有时則与此相反,——这要看怎样才能使舵手更为方便而定。因此,国家机器始終处在运动状态中,就像怀表的摆一样不停地摆动。眞是妙极了!激进派发誓說事物在前进,敎皇至上派却相信它們在后退。二者都是正确的;二者都由于自己的信仰而怡然自得,法济也就仍然作为我主上帝执掌着舵輪。

亲爱的朋友,这一次就写到这里。

致衷心的問候

您的 約·菲力浦·貝克尔”

“1860年7月20日于巴黎

亲爱的萊:

那么說,您认为我也許把法济的面貌描繪得太过分了。絕对沒有,我亲爱的朋友!而且,誰也不能凭主观願望去断人論事,只能按照他的认識和他的內在經驗合乎邏輯地去推断。在这类事情上,誰要是口是心非、言行不一,那他就是对自己不忠实,就是流氓。

法济是在諾依維特的一所兄弟会敎徒的学院里受启蒙敎育的,讲得一口漂亮的德語,現在已經65岁了,可是,看来还在用从这所模范学校得来的印象判断德国和它的人民。一切德国的东西,即便是来自瑞士德語区的也好,都不合他的口味,能获得他賞識的只是极难得的例外。他旣是一个天生的日內瓦人,又曾长期住在北美合众国,因此对于共和制度、宣傳方法,特別是对于符合他本性的阴謀詭計,都非常諳熟。与其說他是民主主义者,还不如說是煽动分子。他的主要的国务准則和格言是laissez aller et laissez faire562。如果他能克制自己,不往社会人士希望不靠国家恩典而創办一点东西的地方插上一手,不去从中掠取荣誉,或者不因掠取不成而从中破坏,像他对付迈尔先生等筹办的Banque de Crédit et d'Echange〔信貸交換銀行〕和对付設立商品陈列館的事那样,那末,他的准則和格言倒幷不是那么糟糕的。在1846年日內瓦革命期間,詹姆斯先生是按照‘离枪声远的兵活得长’这句格言行事的,因而,他考虑如何潜逃要比考虑如何取胜更为煞費苦心。当阿伯特·加累尔,这位整个运动的灵魂,用尽力量解决了这場长期的拉鋸战,而且吿訴他已取得彻底胜利的时候,他正准备逃出日內瓦。加累尔是一个事业心很重,从不計較个人名誉的人,他——至少在当时——坚信法济对人民眞心热爱,因此,当他看到那位幸而沒有仓皇逃跑的英雄在胜利后立即举行的群众大会上儼然以战胜者自居的时候,幷沒有絲毫不快。加累尔怎么也不会想到革命剛一胜利立即在政府里得到——个职位,因为他不是日內瓦人,而是伯尔尼州的公民,根据那时的联邦法律,他旣沒有选举权也沒有被选举权。被然,不久以后他取得了公民权,接着被选进大会議,而且得到了国家公文翻譯官的职务。作为血气方剛的日內瓦靑年的中心,他成了激进派政府的强有力的支柱。由于他,法济在平民中越来越得人心。詹姆斯·法济用路易·菲力浦时代他在巴黎‘国民报’563任編輯时学会的那一套法国激进派的詞藻,在报刊和讲坛上大肆宣傳經过伪装的他的眞正的图謀和願望。然而,尽管他善于招搖撞騙,一年过后,各阶层的人士就已严正地譴責他暗中勾結敎皇至上派首脑,不久以后又譴責他有亲法情緒。在瑞士德語区,人們判断事物比較沉着和冷靜,看来很快就識破了他的奸詐。1847年底,反宗得崩德的战爭剛一結束,詹姆斯·法济先生立即来到軍事部办公室,求見奧克辛本将軍;当时奧克辛本和其他軍官都到医院探望伤員去了,因此只有我一人在办公室。当奧克辛本回来,我向他报吿法济先生来訪的事时,他以輕蔑的表情說:‘嘿,这个装腔作势的伪君子!’这位前瑞士联邦主席和伯尔尼政府首脑奧克辛本将軍先生,几年来一直在瑞士从法国皇帝那里領取退休金,現在对他的这位无疑处于相同地位的旧同僚,或許怀着較好的感情。始終引人注意的一件事是:法济先生还从沒有被瑞士国民議会选进过联邦委員会,尽管他和他的朋友为此作了极大的努力,尽管在这个議会里盛行着一种狹隘的傾向,即保证重要的各州輪流在中央政府里有代表权。法济在联邦政府內无任何权力,联邦政府总是限制着合他心意的州的主权,因此,他对联邦政府总是不願順从幷尽可能給它制造障碍。

1849年初,由于我組織西西里軍团,联邦警察局认为对我加以迫害在政治上是很重要的;于是我前往日內瓦,法济在該地对我說,我可以任意从事組織工作,不必理睬联邦委員会。我淸楚知道,法济先生只要认为有必要,他可以把任何人輕易地当做牺牲品,即使法律是在牺牲者那一边。后来有一件事使我亲身領略了这种滋味,不过这事說来話长,我在这里就不談了,反正联邦委員凱倫博士和特罗格可以說明其中原委。

在对待流亡者問題上,他借口人道主义,执拗地違抗联邦委員会采取的措施,但是又殘酷而专横地迫害那些不合他本人心意的流亡者。他特別无情地迫害那些与加累尔关系密切的优秀人物,因为他把加累尔看成是他未来的对手。馬志尼对他比对联邦警察局更具戒心。高个子海因岑在他看来是可恶的,必須立即离开日內瓦州。‘他脚步那样重,仿佛这块士地屬于他似的’,这就是法济天眞地举出的要驅逐他的唯一理由。沒有联邦委員会的任何指令,司徒卢威同他的妻子在散步时被逮捕了,幷被当做俄国間諜押解出日內瓦州,送往瓦得州。加累尔及时赶到法济那里,要法济承认錯誤。可是結果引起一場长时間的爭吵,因为法济认为声音越大,越装得怒不可遏,就显得越正确。司徒卢威不得不继續背着俄国間諜的黑鍋。如果我沒記錯的話,这場丑戏是在貝尔格旅館当着一位俄国流亡者赫尔岑先生的面演出的,而日內瓦政府主席很喜欢在赫尔岑先生那里进餐。不管怎样,这位先生同司徒卢威所遭到的不体面的誹謗是不相干的。毫无疑問,法济比司徒卢威更亲俄;我曾經听他在一次宴会上发言,他說:‘让·雅克·卢梭的著作,在俄国比在德国流傳得更为广泛、理解得更为透彻。’显然,他主要是想用这話来嘲弄一下加累尔的德国友人和一切德国人。

这以前,加累尔在政治問題上同法济是一致的。在他同法济由于司徒卢威事件发生冲突之后,我立即同他談了談,他沉痛地对我說:‘法济算是完了,坦白說,我再也不能同他共事了;这是一个地道的政治怪物,十足貪婪的畜生;再同他一起,那就是帮助他从內部毁灭人民的事业。只有用一个有自由思想的坚决的反对党来同他对峙的时候,他才会为了挽救自己的地位而迫不得已地高举激进派的旗帜。只要光是旧貴族反对他,事情就会越来越不妙,因为他早已同敎皇至上派勾勾搭搭,有可能为所欲为。此外,从思想上看,他毫不像瑞士人,他对巴黎比对伯尔尼更感兴趣。我早已有足够的理由同他决裂了;我曾长期把他看做是一个能干的人物,这种习慣看法使我沒有这样做。不停的內部斗爭和今天的公开冲突終于促使我同他一刀两断。’

聚集在加累尔身边的都是些具有独立性格的人,特別是屬于靑年政治經济学派的人;这样‘联合起来的’坚决的激进派分子和社会主义分子很快便被人称为民主派。从此以后,激进派的实质,除了少数例外,只不过是有意識和无意識地对法济的膜拜而已,法济現在則在从1815年起就幷入日內瓦的薩瓦的天主敎农村地区內找到了眞正的多数。該地的万能的敎皇至上派僧侶同这个‘激进派’——法济的产儿結成了同盟。加累尔遭到极其卑鄙的誹謗、迫害幷被革职。年輕的民主派还不能像貴族派、联合起来的老激进派和敎皇至上派那样,对即将来临的选举提出自己独立的名单。虽然詹姆斯·法济先生拒絕在自己的名单里容納几个民主主义者的名字,加累尔和他的朋友还是拒絕了貴族派的一切建議,决定这次仍然投票贊成法济的名单,而把自已的胜利希望寄托于未来。如果法济眞誠地关心进步和大力改善公民的生活,那他就不会抓住总是向后看的敎皇至上派的臭尾巴。为了更有效地恶意誹謗和迫害加累尔,‘激进派的’主席閣下的僕从們創办了一种专事誹謗的小报,使他們的英明的統治者无須乎用自己的駡街来玷汚自己的‘通报’——‘日內瓦評論’了;这种駡街一到了他的替罪羊办的小报上,就更丰富了,至于这些替罪羊,他是随时都可以将其牺牲的。体质本来很弱的加累尔,經不住这場下流无耻的攻击,就在那年(1852年)死去了,年仅33岁。我在日內瓦常常听人說:‘我們善良而高尙的加累尔是我們耶穌会的暴君殘酷复仇的牺牲品!’在后一届政府选举中,加累尔的朋友們欣然接受了貴族派的結盟建議,因为后者表示,只要能推翻法济,在政府中他們只有寥寥数人参加就心滿意足了。要是坚持原則的加累尔,現在大約也会拒絕这种联盟的;但是他的党的同志們說,反正法济先生已給我們看了他同敎皇至上派联盟的好榜样了;旣然法济不以不体面的敎皇至上派的尾巴为耻,为什么我們倒要因体面的貴族派的尾巴害臊呢?旣然法济先生可以同无知的敎皇至上派携起手来,那我們为什么不能同有敎养的貴族派至少是同样幷肩前进呢?

在大选(大槪是在1853年11月举行的)中,很多激进派分子,甚至有法济的同僚,都倒向民主派,我們1846年的英雄便被压倒的多数推下了主席的宝座。这位前主席因負債累累而窘态毕露。因此,我必須叙述一下他生活中的若干細节。

詹姆斯·法济先生还在进入政府以前就把一笔相当可观的遺产在花天酒地中揮霍一光,以至滿身債务,遭到淸权人的无情催逼。他在登上主席宝座之后,就力图尽快地廢除負債人拘捕法,——当然是‘为人身自由起見’。因此,1856年有一个苦于債务負担的日內瓦人对我說:‘我們选一个負債人当政府主席,倒也不錯,即使他不能宣布廢除債务,至少可以廢除債务监獄。’

然而,五十年代初,法济先生在經济上却陷入異常的困境,以致要‘感恩的人民’急急地来援助他,在平毀城堡后的空地上划出一大块建筑用地送給他。这又有什么不应該呢?他帮助平毁了这块地上的城堡,当更有势力的人物都在毫不犹豫地‘合幷’这块士地时,他为什么就不能为自己‘合幷’那么一小块呢?現在,法济先生可以大量出卖地皮,幷为自己盖一座富丽堂皇的府邸。但是很可惜,他随即又为新的債务所累,无力支付为他进行建筑的工人的工資。1855年初,一个木工因法济欠了他几千法郞在大街上对法济破口大駡:‘給我工錢,你这个流氓,我好給孩子們买面包!’就在这种窘迫的情势下,他丧失了主席的宝座,而且禍不单行,他还遭到了一件更为倒霉的事。那就是激进派的信貸机构Caisse d'Escompte〔貼現銀行〕不得不停止支付。法济在这一机构中的朋友們也同样身負重債,他們違反規章,給法济和他們自己发放了超过銀行資金的貸款。銀行經理(此人至今仍在獄中)竟然——坏榜样敗坏良風尙——挪用了銀行的更多資金。这样一来,Caisse d'Escompte就面临着一次严重的不幸——破产。上百户节儉的工人家庭的积蓄处于危險中。无論如何,必須用尽一切办法挽救局势,否則,法济的全部事业就会由于資金亏空而化为泡影。很明显,在这种情况下,已不能直接用Caisse d'Escompte的名义去弄錢。但是,剛好这时日內瓦新成立了一个信貸机构Banque Générale Suisse〔瑞士通用銀行〕。必須为这个銀行搞到大笔款項,使它能够挽救Caisse d'Escompte的錢的退潮,而使法济先生摆脫債务的来潮。为了被搭救,法济就得装成搭救者。事成之后,人們担保給法济一笔百分之几的优厚酬金,給Caisse d'Escompte一笔活命的补助資本。于是,法济先生抱着这种目的,旣pro domo〔为了自己〕也为了Banque Générale Suisse前往巴黎。在这里逗留很多星期之后,傳說他在‘圣上’仁慈的支援下,从Crédit Mobilier〔动产信用公司〕弄到了数百万法郞的救命錢。那时恰好在准备新的政府大选(1855年11月),因此,搭救者在到达日內瓦以前就写信說,他将在最近带来数百万巨款。这对于Caisse d'Escompte的股东們的受伤的心来說,是一貼能奏奇效的膏药;对于敎皇至上派一激进派的选民們来說,是一把富有魔力的火炬。那时有一幅漫画,非常逼眞地把他画成一只龐大的天鵝,背着一些金口袋从湖上游进日內瓦港口。一个爱开玩笑的人当时对我說,他在喝啤酒时听人說,法济带回来5 000万法郞,喝葡萄酒时听人說——带回来1亿法郞,喝extrait d'absynthe〔苦艾酒〕时又听人說——带回来2亿法郞。法济老爹像有一股創造奇迹的力量似的,他的声誉在他孩子們的心目中又完全恢复起来了。民主派以为自己在选举中能够取胜,因而沒有作任何特殊的努力。不久前組織起来的一帮强壮的年輕人——les fruitiers〔干酪制造者〕——表現得完全像法济的禁卫軍一样,他們在大选时用最粗暴的恐怖手段对付选民,因而他們的偶像就又登上了主席的宝座。

但这次很快就明显地暴露了:敎皇至上派不是白白地提供大量选民的,他們也想得到胜利的报酬。有一天,在反宗得崩德战爭之后被逐出瑞士的夫賴堡主敎——終身为煽动者和騷乱者的馬利耶先生,在法济先生的恩准下,从法国回到了日內瓦,幷且开始作‘神圣的’弥撒。这时不滿的呼声响遍全城,很快整个瑞士都起来响应。这事甚至在那些极端盲从的激进派看来,最忠順的fruitiers看来也太过分了。立刻举行了群众大会,会上通过对政府主席先生不信任案。他的同僚、政府顾問图尔特先生,尽管他也只是法济的信徒和弟子之一,却居然想解脫自己,便毫不留情地攻击他的主人和庇护人。但是,法济先生在主敎先生到达以前就到外地去了。他一貫是这样行事的:他拉下屎,让他的同事們去打扫。不言而喩,馬利耶先生不得不即刻离开这座城市和这个国家。而法济老爹預先把他的图謀不軌的孩子們申斥一頓之后,从伯尔尼写信来說他被誤解了,政府沒有把事情做好,他只不过是‘为了維护宗敎自由’允許主敎来日內瓦看看而巳。第一場風波平息之后,受到奇耻大辱的法济老爹回来了。他用几句先知的格言——这套格言是到处适用的,因而似乎总是眞理——輕而易举地恢复了他那搖搖欲墜的威信,使人又相信他对自由和祖国的純眞的热爱;何况他的同事先生們乐意地为他承担了主要的罪責。于是,法济就实現了願望,他向他那些敎皇至上派的朋友們表明:他时刻准备尽-切可能为他們效劳。近几年来,詹姆斯·法济先生已成为家財万貫的闊老了。不仅Banque Générale Suisse保证他終身分取一定的利潤,而且,作为政府主席,他也沒有忘記在他的州內修建铁路等方面照顾自己的利益。上流社会的知名人士在他那富丽堂皇的住宅里(法济在芒勃朗街上的私邸),同cercle des étrangers〔外国人士〕进行着頻繁的往来。自皮蒙特认为薩瓦疗养区的‘賭場’同他的国家道德不能幷存时起,深表同情的日內瓦共和国主席頗受感动,他像安置逃亡者那样,在自己寬敞的大厅里安置了这样一个賭場。自由万岁!Laissez aller et laissez faire!Allez chez moi et faites votre jeu!〔听之任之!上我这里来压上你的賭注吧!〕

亲爱的,你还需要什么?[158]

您的 約翰·菲力浦·貝克尔”

让我离开福格特的庇护人,轉而談談他的同謀者。

Peace and goodwill to this fair meeting,

I come not with hostility,but greeting.[159]

在同謀者当中,我只想讲几个最著名的人物。我們在这个队伍里首先看到的是由弗·察貝尔先生指揮的柏林“国民报”。如果把爱德华·西蒙先生在福格特亲自授意下在“現代評論”上发表的一篇对“主要著作”的书評同“国民报”、“布勒斯劳报”564等发表的相应的文章比較一下,就可以看出,“圓滿的人物”准备了两个綱領,一个是为搞意大利战役准备的,另一个是为搞奧格斯堡战役准备的。究竟是什么迫使弗·察貝尔先生,迫使这位“国民报”的平常如此枯燥无味和小心謹愼的钻营之徒和脑滿腸肥的胖汉逾越常勒,把福格特的街头小調化为社論的呢?

在1849年1月26日“新萊茵报”第205号的社論中,第一次詳細地提到了“国民报”。这篇社論开头的話是:“通往席尔达的路标”565。然而,路标太长了,不便把它們在这里重新刊印出来。1849年2月17日“新萊茵报”第224号上的社論說:

“柏林‘国民报,是空洞的充实表現。这里举几个新例子。談的是关于普魯士的通吿……虽然和但是!能够和願望和似乎!认为和希望普魯士政府希望!每个句子都像苦役犯似的,脚上带着上百斤的大鐐,因此非常累贅,每一个‘如果’,每一个‘虽然’,每一个‘但是’,是有血有肉的Dr.utriusque juris〔两种法律的[160]法学博士〕。‘国民报’謹愼地用基督敎德国人的又臭又长的廢話掩盖起它的智慧,如果你們也同样謹愼地把它掀开来,那还会留下些什么呢?……政客的空談——这是非常明显的,如同premier Berlin,en grande tenue〔柏林的社論,非常出色〕……‘国民报’显然是为有思考力的讀者出版的,就像罗泰克的‘世界通史’一样566……法国人对这一类純粹用文字表現的思維有一种恰当的說法:《Je n'aime pas les épinards et j'en suis bien aise;car si je les aimais,j'en mangerais beaucoup,et je ne peux pas les souffrir》.‘我不喜欢菠菜,这很好;因为如果我喜欢菠菜,我就会吃得很多,可是我极厌恶菠菜’。‘国民报’希望普魯士幸福,因此它希望——換一个內閣。但是有一个內閣——这是它在任何情况下所希望的。这是‘国民报’的庇护人对之明确幷且有十足信心的唯一的一件事。”

“新萊茵报”第296号这样說:

“柏林1849年5月9日……观察一下柏林的报刊对薩克森革命的态度是很有趣的。‘国民报’只有-种感情——害怕被禁。”

不过,害怕是一种长生不老药,在曼托伊費尔統治的十年当中,“国民报”证明了这一点。

“国民报”证实了波普的話的正确性:

Still her old empire to restore she tries,

For born a goddess Dulness never dies[161].

波普的Dulness王国和“国民报”的王国的区別仅仅在于:那里“現在的就治者是邓斯第二,正如从前的統治者是邓斯第一”[162],不过在这里进行統治的仍然是那个老傻瓜Dunce the first〔邓斯第一〕。(https://www.daowen.com)

紧步“国民报”后尘的是“布勒斯劳报”,它現在崇拜霍亨索倫王朝的內閣,正像从前崇拜曼托伊費尔內閣一样。1860年初,我收到如下一封信:

“1860年2月27日于布勒斯劳

亲爱的馬克思:

我在‘人民报’上讀了你对‘国民报’的回答和声明。[163]‘布勒斯劳报’也登載过像‘国民报’上的同样文章,署名的是該报經常撰稿人施泰因博士。就是这位施泰因博士,在柏林国民会議里同德斯特尔一道坐在极左翼,幷且提出过反对普魯士軍官的著名建議。这个身材矮小的偉大的施泰因被革掉了自己的敎員职位。从新內閣成立的那天起,他就給自己提出了替新內閣进行宣傳的任务——不仅在去年选举时,而且現在还在进行——,以便把西里西亚的民主派同立宪主义者联合起来。尽管如此,他要求准許他私人授課的請求却遭到現任內閣的拒絕,而且不止一次,而是好多次。上届內閣对于他从事私人授課予以默认,現任內閣却把这当做違法而加以禁止。为了取得准許,他去过柏林,但是毫无結果,你可以从登載你的声明的那一号‘人民报’上了解到这件事的詳情。可是現在,布勒斯劳俱乐部根据施泰因博士的倡議在丑角行列里又演出了硫磺帮。尽管如此,施泰因博士、施雷汉、舍姆劳以及他們在立宪主义者中的同伙,还是要遭到一次又一次的侮辱;因为这类人不让人怀疑他們的爱国心。你对这批宝貝能說什么呢?”

对我的同事施泰因我能說什么呢?他的确同我共过事。我有整整半年的时間(1855年)是“新奧得报”568的通訊員,这是我在国外时为之写文章的唯一的一家德国报紙。显然,施泰因的心是石头[164]做的,不准許他私人授課也不能使之軟化。“新萊茵报”对这位施泰因曾加以长时雕琢,想把他弄成个半人像。例如,第225号上就这样說:

“科倫1849年2月16日……关于施泰因先生本人,我們还記得这样的事情:他曾經作为狂热的立宪主义者起来反对共和主义者,他曾經在‘西里西亚报’569上对工人阶級的代表进行眞正的吿密,幷为此目的利用了一个同他志同道合的敎师,这个人現在是‘法定秩序拥护者同盟’的盟員。协商派議会的所謂民主派,也像这个議会本身一样可怜。可以預料:为了再度当选,这班先生将承认欽定宪法。这班先生的观点的特征是:在选举以后,他們会在民主俱乐部中否认他們在选举以前在复选人会議上所坚持的东西。这种狡猾的自由主义的小聪明从来不是革命者的外交所固有的。”570

当曼托伊費尔又謫貶[wegoktroyiert hatte]欽定議院571的时候,施泰因证明了:“萊茵报”对他的雕琢沒有白費。那时,尤利烏斯·施泰因博士在“布勒斯劳民主总同盟”里宣称:

“我們〈柏林的极左派〉一开始就认为德国的事业完了……現在必須承认,只要德意志的君主們还存在,德国的統一就根本不可能。”(“新萊茵报”第290号)

就是这位施泰因,尽管他不再是一块絆脚石,施韦林却总不願把他当成一块建筑石材使用;这确实是一件使頑石也得掉泪的伤心事。

我不知道我的讀者是否看过“笨拙”杂志,——我指的是倫敦的“喧声”572。这杂志的扉頁上的潘奇是坐着的,他的托比狗悶悶不乐地站在他的对面,耳朵上夹着一只笔。二者都是天生的penny-a-liner〔不値錢的文人〕的象征。如果允許以小比大的話,那就可以把福格特同丧失了自己机智的潘奇相比,——潘奇的这一malheur〔不幸〕是在1846年同廢除谷物法573一起发生的。但是,他的同件托比狗只能用来同他本人或爱德华·梅因相比。如果爱德华·梅因某一天眞的死去,他幷不需要毕达哥拉斯的灵魂轉生。托比已經在他活着的时候就考虑好这件事了。我决不想肯定說,爱德华·梅因在画家創作扉頁上的花飾时作过模特儿。但是,无論如何,我一生中从未見过人和狗竟这样地相似。不过,这幷不奇怪。爱·梅因生来就是个penny-a-liner,而天生的pennya-liner就是托比。爱·梅因一向喜欢把他伶俐文笔下的丰富产品坚持献給党組織书籍出版机构。由于有了上峰賞賜的綱領,因而免除了独立思考的劳累;由于感到自己同多少是有組織的群众有联系,因而不再意識到自己还有欠缺;由于想到可得到的軍費,因而暫时甚至忘記了托比职业上的郁悶。因此,我們发現,爱德华·梅因曾經混进了不幸的民主派中央委員会——这个在1848年由美因河畔法兰克福的德国民主主义者代表大会574发展起来的有名无实的委員会。在流亡倫敦期間,他是石印傳单最积极的制造者,金克尔用来制造革命的貸款,一部分就耗費在这上面了;当然,这絲毫不妨碍这位爱德华·梅因带着他的全部家私投奔到摄政亲王門下,抱怨大赦,确是乞求恩准他从万茨貝克写些有关外交政策的文章来折磨汉堡“自由射手”。福格特,这位把願意“遵循他的綱領”、为他提供文章的“那些人”都招募起来,幷在他們面前揮动他的装滿軍費的錢袋的人,对于我們的爱德华·梅因,这位由于世道艰难无人願付狗税而成了丧家之狗的人来說,眞是来得适逢其时。托比一听說我打算破坏福格特的党組織书籍出版企业的信用,剝夺它的哈巴狗們的粗制濫造作品的酬金,就发出多么憤然的吠声啊!Quelle horreur!〔多么可怕的事!〕福格特給了爱德华·梅因一份指示,同他給爱德华·西蒙的指示一样詳尽,責成他修改“主要著作”。爱德华·梅因也确实使連續5号的“自由射手”(1860年第17—21号)塞滿了“主要著作”中的令人难懂的廢話。575但是,多大的差別啊!一方面,爱德华·西蒙在修訂原稿,另一方面,爱德华·梅因却在歪曲它。要有客观地理解原材料的最起碼的才能,无疑才会有抄录印刷品的本事,然而,即便是正确地抄录一行半句,都是我們的爱德华·梅因完全无能为力的。在托比的本性上,甚至缺乏抄襲所必不可少的那种力量。让我們听一听:

“自由射手”第17号:“現在有人揭穿有家报紙〈“总汇报”〉……也……得到被福格特痛斥为德国共和派硫磺帮的一个革命政党的帮助。”

福格特在什么时候和在什么地方說过德国共和派硫磺帮呢?

“自由射手”第18号:“正是李卜克內西在‘总汇报’上对福格特提出了指責,因为他在該报上重复比斯康普在倫敦‘人民报’上发起的攻击;但是,这些攻击直到馬克思把一份倫敎出版的、他硬說是布林德写的傳单轉寄給‘总汇报’后,才充分发揮了作用。”

福格特撒了許多謊,而且毫无顾虑,但是他的辯护人海尔曼已經禁止他援用这种欺騙的說法:李卜克內西在“总汇报”上“重复”的不是該报刊印的比斯康普的文章。同样地,福格特也沒有想到要說是我把傳单“警吿”轉寄給“总汇报”的。恰恰相反,他明确地說:“正是李卜克內西先生……把誹謗性的傳单轉寄給了‘总汇报’。”(“主要著作”第167頁)

“自由射手”第18号:“布林德明确否认他是傳单的作者,而印刷所的老板也证实,傳单不是布林德交給他付印的。不过,肯定无疑的是:誹謗书立即用同一个活字版在‘人民报’上轉載出来了;馬克思促使它在‘总汇报’上发表等等。”

福格特在“主要著作”里一方面轉載了菲德利奧·霍林格尔的声明,說傳单不是在他的印刷所排版的,另一方面他又轉載了我的反声明,說当“誹謗书”再次在“人民报”上刊出时,霍林格尔那里原来的活字版还沒有訴掉。倒霉的托比写得眞是乱七八糟啊!

“自由射手”第19号:“至于那些人〈根据泰霍夫的信件,似乎恩格斯和我都說过〉,他們都是些純粹理性的人,不理解任何民族。”

不理解任何温情,最可爱的托比,不理解任何温情——在福格特的书里,泰霍夫是这样写的。

“自由射手”第20号:“馬克思……让决斗者到奧斯坦德去互相射击。泰霍夫当維利希的助手等等。这件事以后,泰霍夫就同馬克思和他的同盟决裂了。”

爱德华·梅因不滿于把安特卫普念成奧斯坦德。他大槪在倫敦听过有关一个法国人的故事,这位法国人在西头常常抱怨說,英国人写的是倫敦,可是讀成君士坦丁堡。泰霍夫在他写信时平生只見过我一次;而且明确地写着,起初他想同我联合幷且参加我的同盟。可是爱德华·梅因却說泰霍夫同我和他从未加入的我的同盟决裂了。

“自由射手”第21号:“由于这个事件〈洛桑中央工人节〉,福格特遭到倫敦‘人民报’的猛烈攻击。”

福格特自己在“主要著作”里說,“人民报”上对他进行“猛烈攻击”的日期是——1858年5月14日。(傳单发表于1859年6月18日“人民报”。)而洛桑中央节是在1859年6月26日和27日举行的,也就是在中央节已經引起(按梅因的說法)“猛烈次击”很久之后才举行的。

列举托比的这些文选已經够了。毫不奇怪,托比在福格特的书里讀到了其中根本沒有的东西之后,还讀到了:

“福格特的这本书将被列入我国最勇敢、最机智、最有益的論战性著作之內。”(“自由射手”第17号)

現在,請想像一下这个倒霉的托比吧,他連从印就的书上正确地抄录两行都无能为力;請想像一下这个托比吧,他注定要每天坐在万茨貝克讀世界史,时刻不停地从中摘出那些只用模糊的头一个字母草率标明的大事記,幷且把現代的dissolving views〔漸淡和漸換他影的幻灯影〕按原尺寸映現在“自由射手”上!不幸的万茨貝克的使徒!幸福的汉堡“自由射手”的讀者!

几天前,倫敦“泰晤士报”刊登了一篇奇特的短評,題目叫做:《A man shot by a dog》〔“被狗枪杀的人”〕。这篇短評很快就傳遍了英国所有的报刊。看来,托比也懂得射击,因此,如果爱德华·梅因在“自由射手”上高唱:“我是效忠于摄政王的射击手”,那是不足为奇的。

“科倫日报”只限于发表几篇有利于福格特的恶意的短評和瑣碎的誹謗。“主要著作”出版之后一星期,該报散布謠言說,該书业已銷售一空,——也許是为了不用亲自去評論这本书了吧。人間的趣事眞不少啊!

1848—1849年“新萊茵报”发行期間,当我們由于波兰、匈牙利和意大利而整天同我們科倫邻居爭論不休的时候,我怎么能料到:这家“科倫日报”会在1859年以民族原則的騎士的面貌出現,而那位平凡的約瑟夫·杜蒙先生将搖身一变而为朱澤培·德尔·蒙特先生!但是,当时自然还沒有一个会把更高的精神自由的神恩賜給各民族的路易·波拿巴,而“科倫日报”永远也不会忘記是路易·波拿巴拯救了社社会。“新萊茵报”第144号将吿訴我們它那时是如何憤怒地攻击奧地利的。

“科倫11月15日(1848年)。当人們获悉奧地利匪徒的一个嗜血成性的奴僕,一个叫做文迪施格雷茨的人竟敢像杀一只狗那样下令枪杀議員罗伯特·勃魯姆的时候,一片憤怒的吼声响彻了整个德国,在这样的时刻来談談两家德国报紙是合乎时宜的。其中一家报紙竭力以稀有的背信棄义来玷辱死者在世的最后那些日子,另一家报紙則以自己可笑的愚蠢一直迫害他到他走进坟墓。我們所指的就是‘科倫日报’和‘萊茵国民大厅’(vulgo Narrhalle〔俗称儍瓜大厅〕[165])……‘科倫日报’第292号写道:‘本月〈10月〉22日,民主派的兴高采烈的領袖們离开了維也納;其中有……罗伯特·勃魯姆。’‘利倫日报’登这則消息时,沒有加任何补充,但是,对勃魯姆的誹謗的話是用黑体字排的,以便使讀者留下更深的印象。在以后的几号里,‘科倫日报’干得还要出色。它甚至毫不在乎地轉載宮廷好党的黑黃小报上的文章,轉載所有奧地利报紙中最下流的报槪——大公妃索菲婭的机关报上的报道……”以下继續用引文,其中写道:“‘罗伯特·勃魯姆在維也納沒有获得声誉……事情是这样:他在大礼堂里說內部敌人是軟弱的,缺乏勇气和耐性;他說,如果除去这些內部敌人,还存在別的敌人——他希望他們幷不存在——或者如果在城市里还有那么一些人,他們宁願軍閥取胜而不願自由取胜,那末,我們同聚集在城下的敌軍所进行的殊死斗爭也应当全力地指向这些人……在勃魯姆先生的演說里,充滿了九月党人576的癲狂;如果勃魯姆先生說了这些話,那他可就——恕我們直言不諱——大失体面了。’‘科倫日报’就是这样写的。”

倫敦所有厠所都通过一些隐蔽得很巧妙的管子把人体的髒物排到太晤士河里。同样地,世界名城也通过一些鵝管笔把它所有的社会髒物都排到一个紙制的藏垢納汚的大中心——“每日电訊”里。李比希正确地指出了这种毫无意义的浪費,它弄髒了太晤士河水幷使英国失去了肥料。但是,掌管紙制的藏垢納汚中心的勒維,不仅对化学是內行,对炼金术也是內行。他把倫敦的社会髒物变成报上的文章,是为了随后把报上的文章变成銅,最后又把銅变成金。在紙制的藏垢納汚中心的大門上,di colore oscuro〔用黑顏色〕写着:《hic…quisquam faxit oletum!》〔“此处……随意便溺!”〕[166],或者像拜倫生动地翻譯的那样:《Wanderer,stop and—piss!》〔“行人,停下来小便吧!”〕[167]

像哈巴谷一样,勒維也是est capable de tout〔无所不能〕的。他能够就某一件强奸案写一篇三栏篇幅的社論。今年年初,他用臭气熏天的小块燜肉招特过他的为数众多的讲究飲食的讀者。这块燜肉是用一桩訴訟案件的骯髒得使人作嘔的細节巧妙地作成的,这些細节使得法官都不得不把法庭上的妇女和孩子們打发出去。不幸的是,勒維把一个完全无辜的人的名字拉扯进去,当做烹制燜肉的胡椒。由此引来了一桩控吿他进行誹謗的訴訟,結果是英国法庭判他有罪幷公开譴責他的报紙。大家知道,在英国,誹謗案件的訴訟也同其他訴訟一样,費用是高得惊人的,在某种程度上来說,它們是coffre fort〔保險柜,也就是富翁〕的特权。但是,西蒂区一群无业的律师很快发現勒維是一棵搖錢树;于是他們联合起来,为每一个打算控吿勒維进行誹謗的人无代价地效劳,以进行投机。因此,勒維自己不得不在他的报紙上大声訴苦,說出現了一种新式的敲詐勒索,即控吿勒維进行誹謗。自此以后,控吿勒維就成为一桩冒險事业。这引起了双关的解釋;因为正像在倫敦的墙壁上可以讀到:Commit no Nuisance一样,在英国法庭的大門上可以讀到:Commit Levy [168]。

政治家們称“每日电訊”为“帕麦斯頓的mobpaper〔黃色小报〕”,然而勒維的粪車装运政治只不过是当做压車物而已。而“星期六評論”杂志却一語道破了勒維的卖价一辨士的报紙的特质,說它是《cheap and nasty》(便宜而討厌)。

这家杂志还这样写道:“致命的症状是勒維坚决要骯髒的东西而不要干凈的东西;为了給一篇齷齪的文章騰地方,他可以不顾一切地删去最重要的报道。”

然而,勒維也有他自己的一套假正經。比方說,他对于戏剧中的猥亵描写严加指責,幷且攻击——他簡直是监察官卡托的化身——女芭蕾舞演員們的服装上面太往下,下面太往上。由于这一类有关道德的攻击,勒維脫出小难而陷入大災。啊,邏輯!——倫敦的一家戏剧杂志“演員”喊道,啊,邏輯,你的羞赧哪里去了?可不是,这个流氓(the rogue)大槪在暗中窃笑!……“电訊”成了主張舞台上妇女服装要得体的宣揚者!神圣的丘必特,往下会是什么呢?至少会是地震和出現耀眼的彗星。礼貌!《I thank thee,Jew,for teaching me that word》(謝謝你,犹太人,你敎会我这个詞儿。)[169]像哈姆雷特劝吿莪菲莉霞那样,“演員”劝吿勒維躱进修道院,而且是躱进修女院。Get thee to a nunnery,Levy!〔到修女院去吧[170],勒維!〕勒維在一座修女院里!《nunnery》大槪是nonaria的誤植吧[171],因此应該是:“到蕩妇那里去吧,勒維”,而在这种情况下,每个人都会

《multum gaudere paratus,

Si Cynico barbam petulans nonaria vellat》.

〔“由衷地发笑,

如果蕩妇抓住昔尼克派的〈昔尼克派勒維的〉鬍子撒嬌。”〕[172]

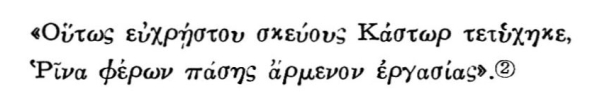

“每周邮报”断言:勒維[Levy]虽然沒有吿訴自己的讀者《X》是《U》,但他却把《I》写作《Y》。的确,摩西在通过沙漠时数点过的22 000个利未人[Levis]577中,沒有一个人会用《Y》写自己的名字。正像爱德华·西蒙不顾一切要把自己算做罗曼种族一样,勒維渴望把自己当成盎格魯撒克逊种族。因此,对于迪斯累里先生的非英国政策他每月至少要攻击一次,因为迪斯累里这个“亚洲之謎”(the Asiatic mystery)不像“电訊”那样,屬于盎格魯撒克逊种族。但是,当大自然之母已坚决地把他的譜系用大号字母徑直地写在他的臉上的时候,攻击迪斯累里先生幷把《I》写成《Y》于勒維又有什么用处呢?那位从promontory of noses〔鼻岬〕給自己弄到一只finest nose〔出色的鼻子〕的神秘的陌生人斯洛肯貝尔吉的鼻子(見“特利斯屈兰·善弟”),在斯特拉斯堡只不过作了一周談笑的資料[173],而勒維的鼻子却成为倫敦西蒂区足够一年談笑的資料。一位希腊的諷刺詩作者描写某一位卡斯托尔的鼻子,說这只鼻子什么都能替他干:能当鏟子、喇叭、鐮刀、錨等等。他用下面的詩句結束了自己的描写:

②卡斯托尔有一个万能的工具,

他的鼻子能干各种家务事。

然而,卡斯托尔幷沒有猜到,勒維用自己的鼻子做什么。一位英国詩人写的这几行詩更为接近些:

《And 'tis a miracle we may suppose,

No nastiness offends his skilful nose》.[174]

实际上,勒維的鼻子的大本事在于对臭气具有深情厚誼,在数百里以外就能把它嗅出幷吸引过来。这样一来,勒維的鼻子就作为象鼻、触手、灯塔和电訊替“每日电訊”效劳。因此,可以毫不夸張地說,勒維是用鼻子写他的报紙的。

自然,这家干凈的“每日电訊”,是可以而且应該登載福格特的“劳斯之歌”的唯一的英国报紙。在1860年2月6日勒維的报紙上,登載了一篇长达二栏半的文章,标題是:《The Journalistic Auxiliaries of Austria》(“奧地利的报界帮凶”),事实上,这是柏林“国民报”两篇社論的簡单的、臭气熏天的英譯。为了故弄玄虚,文章上注明:《from an occassional correspondent.Frankfort on the Main,February 2.》(“临时通訊員,2月2日于美因河畔法兰克福”)。我当然知道,“电訊”只有一个通訊員住在柏林,他是被勒維的鼻子以慣有的絕技发現的。因此,我即刻写信給在柏林的我的一位朋友,問他是否能吿訴我勒維报紙的通訊員的尊姓大名。但是,我的朋友(甚至亚·馮·洪堡都承认他有学問)却硬說:在倫敦幷沒有什么“每日电訊”,因而在柏林也就沒有它的什么通訊員。在这种情况下,我只得再去問住在斯普累河流域某城的另一位熟人。回答是:“每日电訊”駐柏林通訊員确有其人,名字叫——阿貝尔。我认为这个名字是一种恶意的故弄玄虚。显而易見,阿貝尔只不过是察貝尔的簡写而已。察貝尔不会英文,这愚弄不了我。如果阿貝尔作为察貝尔,不会德文就能編輯“国民报”,那末,察貝尔作为阿貝尔,不会英文为什么就不能給“电訊”作通訊員呢?那末,是察貝尔——阿貝尔,还是阿貝尔——察貝尔?怎样从这种巴比倫[Babel]中解脫出来呢?我再一次地把柏林的智慧的报紙同勒維的报紙作了比較,发現“国民报”第41号上有这样一段:

“李卜克內西奇怪地补充說:‘我們想使市政府(?)证明我們的签字眞实无誤。’”

这句有“市政府”和察貝尔表示惊訝的問号的話,使人想起那个士瓦本人,他“剛走下海船登上亚洲大陆就問:‘这里有沒有一个貝宾根来的好小伙子?’”

勒維的报上不仅沒有这一整句話,甚至也沒有問号,显而易見,勒維的通訊員不同意弗·察貝尔认为倫敦的治安法官或高級警官(magistrates)就等于柏林市政府578的看法。因此,察貝尔不是阿貝尔,阿貝尔也不是察貝尔。这时,我在柏林的其他熟人知道了我苦苦探索的問題。其中的一位写信給我說:“在摩西四經里的22 000个利未人中也有一个阿貝尔,但是写成亚比亥[Abihail]。”另一位写道:“这一次是亚伯[Abel]杀死了該該隐,而不是該隐杀死了亚伯。”这样,我就愈来愈糊塗了,直到終于有一家倫敦报紙的編輯以他那种英国式的枯燥的严肃表情使我确信,阿貝尔絕不是虚构,而是柏林的一位犹太作家,他的全名是卡尔·阿貝尔博士。这位可爱的小伙子很长一段时間是施塔尔和格尔拉赫手下的“十字报”的一名热情的奴僕,但是,随着內閣的更迭,他即使沒有改头換面,也改变了色彩。无論如何,变节者的令人厌煩的热情能够說明,为什么勒維的柏林通訊員认为,英国出版自由的存在只是为了他能够公开零售他对于霍亨索倫內閣的贊叹。因此,可以假定,除了倫敦有一个勒維,柏林还有一个阿貝尔,——par nobile fratrum〔一对高貴的兄弟〕[175]。

阿貝尔从一切可能的地方——从柏林、維也納、美因河畔法兰克福、斯德哥尔摩、彼得堡、香港等地向勒維提供他的貨色,比德·梅斯特尔的“环繞我的房間的旅行”把戏更为高超。但是,阿貝尔給勒維写的东西不管标上什么地名,他总是用螃蟹作标志。同进两步退一步的艾希特納赫的游行579不同,阿貝尔的文章是进一步退两步的。

《No crab more active in the dirty dance,

Downward to climb,and backward to advance》

(Pope).[176]

阿貝尔具有一种向他的勒維报吿大陆国家秘密的无可爭辯的才能。例如,“科倫日报”上刊登了一篇社論,假定是談俄国財政的,又假定是从“波罗的海月刊”上抄来的。阿貝尔等过了一个月,突然把“科倫日报”上的这篇文章从彼得堡寄到倫敦,同时当然暗示出,即使不是沙皇本人,即使也不是俄国財政大臣,至少也是国家銀行的一位經理entre deux cigares〔在抽两支雪茄烟之間〕向他透露的秘密統計数字,同时得意地高呼:《I am in a position to state etc.》(“我能够报道,等等”)。或者官方的“普魯士报”伸出了內閣的触角,比方涉及了馮·施萊尼茨关于黑森选帝侯国問題的私人观点。这次阿貝尔一刻也不耽誤,当天就公开从柏林向他的勒維报吿关于黑森选帝侯国的問題。一星期以后他报道說:內閣机关报“普魯士报”刊登了如下一篇关于黑森选帝侯国問題的文章,《I owe to myself》(“我认为自己有責任”)請大家注意一星期以前的这事等等。或者他翻譯“总汇报”上的一篇文章,譬如注明地点为斯德哥尔摩。然后,必然要加上这么一句:《I must warn your readers》,“我必須向您的讀者們提出警吿”,不是要他們警惕从“总汇报”上抄来的文章,而是警愓某篇沒有抄来的文章。当阿貝尔不得不談到“十字报”的时候,他就划十字,祈求自己不要被人认出。

至于阿貝尔的文風,可以象征性地說它是施泰恩·盖沙特、伊西多尔·貝林涅尔勃劳和雅科布·維森里斯勒風格的翻版。

請阿貝尔同意,暫时离題一下。奇特的施泰恩·盖沙特是福格特的另一个同謀者,名叫路·班貝尔格尔。1848年他曾經是美因茲的一家小报的編輯,現在“全靠供养”过活,通过与巴黎的結綠,成了loup garou〔能千变万化的人〕的亲戚和“最簡单意义上的”波拿巴民主主义者。为了了解这个“簡单的意义”,必須知道巴黎交易所的犹太敎堂的暗語。施泰恩·盖沙特的“簡单的”民主,也就是伊薩克·貝列拉称之为《la démocratisation du crédit》,即信用民主化的东西,这种信用民主化不仅要使国家的某些地区,而是要使整个国家成为一个賭窟,以便对它en masse〔大量地〕进行欺詐。如果說,在路易-菲力浦时代,寡头的交易所之狼只是无情地猎取集中在最大的資产阶級手中的民族財富,那末,在路易·波拿巴的庇护下,在民主主义的交易所之狼看来,一切都是fish〔魚〕。他們同罗馬皇帝一起高呼:non olet〔沒有臭味〕[177],而同施泰恩·盖沙特—班貝尔格尔一起补充說:“群众应当做这件事”。这就是施泰恩·盖沙特的最偉大的“簡单”的民主。施泰恩·盖沙特—班貝尔格尔最近以“去意大利,好啊!”580一书出了名。与此相反,在維护帝国宪法的运动中,他曾傾听过这样的呼声:“哎喲,离开基尔希海姆博兰登!”这个逃离基尔希海姆博兰登和欺騙过萊茵—普法尔茨志願軍的施泰恩·盖沙特—班貝尔格尔(我得到一份关于他的英雄功勛的有价値的手稿)眞是太机灵了,所以他不可能嗅不出,十二月政变的充滿鮮血的骯髒的冲积层,对机灵[178]的探宝人来說,是含有金子的。于是他到了巴黎,他的朋友伊西多尔·貝林涅尔勃劳(alias〔或者說〕亨·伯·奧本海姆)說得好,在那里,“你感觉自己比你知道的更为自由”。当十二月政变骯髒的土层上突然露出崇高思想的鮮明色彩的时候,认为1858年“流通”开始“停滞”(見Banque de France〔法兰西銀行〕关于1858—1859年貨币流通統計表)的施泰恩·盖沙特高兴开了。旣是鮮明的民主主义者、而又机灵的施泰恩·盖沙特了解,巴黎的洪水不仅会冲走十二月的土层,而且会冲走他的主要著作的pro,只留下contra [179]。大家知道,施泰恩·盖沙特—班貝尔格尔扩大了希腊繆斯的数目,增加了第十繆斯,希伯来繆斯——“当代的繆斯”,即他所說的交易所行情表。

現在回过头来談阿貝尔。在阿貝尔的文風中,充滿了世界名城的紙制的藏垢納汚中心——“每日电訊”不可或缺的odor specificus〔特殊气味〕。当阿貝尔的通訊的香气、阿貝尔的学識及其同时从二十个不同緯度上写作的事业心使勒維特別感动的时候,勒維便把阿貝尔亲切而爱撫地称做他的《industrious bug》〔“勤勉的臭虫”〕[180]。

詩人的正义感已經要求“圓滿的人物”在喜剧結尾时不再同阿貝尔一起陷在倫敦的粪堆里,但是,誰会把他从粪堆里拉出来呢?誰是拯救者呢?拯救者只能是一位骯髒的人,即馮·芬克男爵[181],紅色土地[182]上的容克地主,笑容騎士,chevalier sans peur et sans reproche581。

如前所述,“新萊茵报”早在1848年就已經透露了福格特和芬克的对立的同一性,而福格特本人在1859年就預感到了这一点,那时他在他的“硏究”中写道:

“馮·芬克先生作为新国家自由的宣傳者……已完全接近于可笑的領域”(同上,第21頁),即接近了福格特的領域。但是,1860年3月1日,芬克公开說到和解,按約翰·菲力浦·貝克尔的說法,他用“硫磺帮来点綴謙虚的普魯士議会!”大約在这前一年,他曾經向同一个議会推荐过小册子“波河与萊茵河”582,由于他沒有勒維的鼻子,当然不可能嗅出这本小册子的硫磺味。当芬克像福格特一样地扮演意大利人,当芬克像福格特一样地侮辱波兰人,当芬克像福格特一样地要求瓜分德国的时候,这两个彼此敌对的兄弟就永远互相拥抱在一起了。

大家知道,同极不可避免地互相排斥。福格特和芬克也同样地长期互相排斥。两人都有夸夸其談的毛病,因此誰都认为对方不让自己說話。

根据拉尼克尔的证明,福格特是一个大动物学家,芬克也一模一样,他在伊克尔恩养猪就证明了这一点。

在西班牙戏剧中,每一个主人公都得搭配两名丑角。在卡德龙的剧作中,甚至給圣基普里安諾这个西班牙的浮士德也配备了莫斯康和克拉林。同样地,反动将軍拉多維茨在法兰克福議会中也有两名滑稽副官:他的喜剧小丑利希諾夫斯基和他的馬戏团小丑芬克。福格特这名自由主义的反丑角却必須独自去做一切事情(这就必然触怒他去反对芬克),因为雅科布·費奈迭只适合扮演潘塔隆这一角色的温情方面。芬克有时喜欢揮动他的小丑的尖帽。例如,他在1848年6月21日的議会会議上这样声明:

“他有时觉得,好像他不是在这样的会議上,而是在戏院里。”

在法兰克福議会的托利党人举行庆祝会时,他以愚人的公爵身分为宾客們解悶,坐在酒桶上唱道583:

“我当选为愚人的公爵,

为的就是大吃大喝。”

这也使他的对手感到不愉快。此外,福格特和芬克誰也吓唬不了誰,因而,他們认为最安全的办法是彼此攻击。福斯泰夫-福格特知道大无畏而又无可責难的騎士的价値,vice versa〔反之亦然〕。威斯特伐里亚的巴亚尔曾經在德国大学里硏究过法律,他对于罗馬的Corpus juris584硏究較少,因为他认为,紅色土地的祖先沒有白白把瓦魯斯打敗。于是他更加勤奋地硏究条頓法,特別是硏究大学生章程,他从各个方面硏究它的基础,然后把它取名法律基础,使它到处聞名。由于受了这种詭辯地深刻硏究大学生章程的影响,所以后来他在每一次决斗中都碰上了邓斯·司各脫的某根头发,这根头发在决定性关头成为騎士和流血之間的不可克服的詭辯障碍,就像新婚床上横在公主和locum tenens〔代替者〕之間的一把脫鞘的劍一样。这种詭辯障碍总是按照周期性狂热准时出現,它从1847年联合議会585时代的法庭陪审員宾达的惊險的历史开始,直到1860年下院中的普魯士陆軍大臣[183]的同样引人注意的历史为止。因此,我們可以看出,不久前有人指責这位容克地主丧失了他的法律基础,那使他受了多大的冤屈。他的法律基础完全由騙局构成,幷非他的过錯。而且,由于大学生章程仅仅适用于更高級的法律辯論,所以我們的机灵的容克地主在日常的議会实踐中就以木棒章程去代替它。

有一天,芬克在法兰克福的蛙池中憤怒地把自己的对手福格特駡作“未来的大臣”。当他在伊克尔恩得悉,福格特因为記住了这句名言:

“只要搞到一个官銜,

一年中就是老爷”[184],

不仅成了帝国摄政,而且成为in partibus〔非現实的〕外交大臣的时候,他感到震惊,幷且对未被公认的按职晋升权憤憤不平。要知道,在1847年联合議会上,芬克就作为弗倫特党人出来反对內閣,作为貴族代表出来反对資产阶級反对派。因此,当三月革命爆发时,他认为自己比其他任何人都更加負有拯救王位的使命。但是,他的对手們都成了現任的大臣,而他本人却只得到了“未来的大臣”的职位,这是他至今一直順利地担任的职位。

为了报复,他抖掉了自己脚上的柏林尘土,到了法兰克福,坐到圣保罗敎堂的极右翼,以便作为拉多維茨将軍的小丑、捧場者和打手在这里进行活动。

只要得到上級的贊許,芬克[185]就是一个狂热的忠誠的奧地利人。他瘋狂地攻击各民族。

“在左面,人們依次热中于所有一切民族——意大利人、波兰人,現在甚至还有馬扎尔人。”(1848年10月23日的会議)

三騎士——芬克、利希諾夫斯基和阿尔宁——演奏了音乐三重唱:

母牛放……公牛叫,

馿子唱低音凑热閙,

他們以这样高深的艺术造詣来反对替波兰說話的人(1848年6月5日的会議),使得主席的小鈴都嘶哑了;而当拉多維茨由于軍事上和地理上的考虑,要求把明乔河划归德意志帝国的时候(1848年8月12日的会議),芬克为了取悅整个旁听席和博取福格特的秘密叹賞,用头頂地,用双脚鼓掌。法兰克福的蛙池通过一些决議来为王朝奴役波兰、匈牙利和意大利打上德国民意的印記;当德意志民族由于屈辱的馬尔摩停战协定而不得不牺牲自己的要求时,这些决議的主要捧場者、紅色土地的容克地主喊叫得更为兴高采烈了。为了保证在批准停战协定时有多数人贊同,外交人員和其他旁听者从旁听席上溜到了右面的席位上。騙局被揭穿了,拉沃要求重新表决。芬克激烈地反对說,重要的不在于誰进行表决,而在于表决什么(1848年9月16日的会議)。在批准馬尔摩停战协定而引起法兰克福九月起义时,威斯特伐里亚的巴亚尔就消失得无影无踪,以便后来在宣布戒严时,进行猛烈的反动攻击,为他所受的誰也无法补偿的恐惧复仇。

由于不滿足于自己对波兰人、意大利人和匈牙利人的放肆攻击,他建議选举奧地利的約翰大公担任临时中央政府主席(1848年6月21日的会議),但是有一个絕对必要的条件,即要德国議会的哈布斯堡王朝的执行机关旣不执行,也不宣布,甚至根本不用理睬議会的这些平民决議。当他的多数派中的一些伙伴,仅仅是为了換換花样,投票贊同帝国执政者——至少在决定战爭与和平問題以及同外国签定条約时——应俯就事先取得議会的同意的时候,这事使他暴跳如雷(1848年6月27日的会議)。芬克在德国議会中发表了极其激烈的演說,企图迫使人們举行对帝国首相施梅林及其同伙的信任投票,以奖励他們和帝国摄政参与卑鄙的、流血的維也納背叛586(1848年10月23日的会議),这篇演說駁斥菲沙尔特的誣蔑极为成功:

哦,威斯特伐里亚人的嘴臉,

是多么冷酷的嘴臉![186]

因此,只要在議会撒哈拉大沙漠的上空还沒有突然出現小德意志587的海市蜃楼,我們的容克地主还沒有錯认为他看到一只腋下夹着一个大小与原物相等的內閣大臣的公事包的磧鶸,芬克就会对哈布斯堡王朝保持友好的睦邻关系。由于圣保罗敎堂墙上有非同寻常的长耳朵,所以他能引以自慰的是:他在法兰克福对霍亨索倫王朝所大声流露的忠順,将得到柏林的賞識。1848年6月21日,他不是在挤滿了人的圣保罗敎堂里这样声明过嗎:

“我的选民們派我来不仅是为了代表人民的权利,而且也代表各邦君主的权利。我一直贊賞一位偉大的选帝侯[187]的話,他有一次曾把馬尔克[188]的居民称做他的最忠誠、最恭順的臣民。住在馬尔克的我們以此为荣。”

馬尔克的巴亚尔在那次著名的讲坛战役中从言論轉向行动,在这次战役中他贏得了騎士馬刺(1848年8月7日和8日的会議)。当布倫坦諾由于为弗里德里希·黑克尔請求大赦,因而在讲台上对霍亨索倫王室的一个亲王說了某些模棱两可的話时,芬克像一头眞正忠順的狗一样狂怒了。他离座冲向布倫坦諾先生,对他高喊:“滾开,流氓!”,幷且要把他拉下台来。但是,布倫坦諾站在原地未动。不久,这位容克地主又向他奔去,幷且当做挑战书向他投下了騎士的手套(当然,保留进一步成熟地考虑在法律基础上可能产生的困难),布倫坦諾拾起手套接受了挑战說:

“在敎堂外面,您想对我說什么,那随您的便;但在这里,您別打扰我,不然,小心吃我耳光。”

这个容克地主在自己积累的詞汇中翻騰了一遍,从中又找出几句駡人話来辱駡左翼,直到賴哈德向他喊道:“馮·芬克,您这个恶棍!”(1848年8月7日的会議)。芬克想用直接轉入日常事务討論的办法,来取消关于勃兰登堡內閣和柏林协商派議会之間的冲突的辯論。

他說,“自从弗兰格尔胜利地进入柏林,局势已經平靜,证券的价格已經上漲……柏林議会无权发布吿人民书,等等。”

协商派剛被驅散,我們的这位大无畏而又无可責难的騎士就更加猛烈地攻击他們了。

在1848年12月12日的会議上他喊道:“对共和国来說,我們缺少政治的初步敎育;前柏林議会的代表們向我們表明了这一点,他們通过决議是为了滿足他們个人的卑鄙的虚荣心。”

这話引起了風暴,他企图用下面的話来使其平息下去,他說,

“他准备反对任何人,騎士般地維护自己的观点”,但是,这位小心謹愼的騎士补充說,“他指的不是本議会的成員,而只是已經解散的柏林議会的成員。”

馬尔克的巴亚尔就这样傲慢地向已被驅散的协商派的全体战士們发出了挑战。其中的一位听到了这种挑战的声音,竭尽全力做出了一件确实聞所未聞的事情:他迫使这位紅色土地上的容克地主亲自来到爱森納赫的战場上。当我們的巴亚尔在紧要关头找到了邓斯·司各脫的法律上的詭辯的时候,流血看来已經是不可避免的了。他的对手叫格奧尔格·荣克,可是荣誉法要求我們的大无畏而又无可責难的騎士与龙搏斗,但决不是与同名的降龙者[189]搏斗。芬克不能把这种固执的思想从自己的头脑中鏟除。他曾經庄严地宣誓,宁願像日本的大名588那样切腹自戕,也不願触动这位名叫乔治的、对决斗来說还太年輕[190]的人的一根毫毛。但是在圣保罗敎堂內,这位頑强的决斗者愈益肆无忌憚地攻击紧鎖在閔斯德监獄里的泰梅和其他反政府的人物(1849年1月9日的会議)。如果說他为了迎合上层而曾不嫌繁瑣,那末,他在建立小德意志和大普魯士王国的巨大努力中所表現的忠誠却达到了頂峰。“国王制造者”沃里克同“皇帝制造者”芬克比較起来簡直太幼稚了。

馬尔克的巴亚尔认为,他已經以自己的高尙行为使1848年三月事件中的那些忘恩負义的人深感羞愧。行动內閣589垮台的时候,芬克有一段时間从圣保罗敎堂消失,但他随时都在整装待命。馮·普富尔內閣垮台的时候,也发生过同样的事情。但是,由于高山不会走向穆罕默德,所以穆罕默德决定向高山走去。在某个腐朽的市鎭当选后,紅色土地的騎士突然以欽定議院議員的身分出現在柏林,迫切希望他在法兰克福的功勛获得奖賞。此外,在不剝夺他的任何非議会自由的戒严中,这位騎士感到非常舒服。当他同欽定議員一起在宮殿前等待白厅接待的时候,柏林居民用嘘声和嘲笑来欢迎他。由于曼托伊費尔曾經小心地向他暗示过,似乎上面——哪怕是为了要留一个大臣的空缺以資奖賞某些功勛——傾向于从法兰克福的“皇帝制造者”手中接受小德意志皇冠,因此他听到这些嘘声和嘲笑就更加高兴。芬克陶醉于这种甜蜜的希望,他企图暫时作为內閣的dirty boy〔淸洁工〕以示效劳。他按“十字报”的指示,草拟了一份上国王的奏折,大声疾呼地反对大赦,声明欽定宪法只有在一个必不可缺的条件下他才同意接受,这个条件是这宪法要由一个“强大的国家政权”来重新审查和修訂。他辱駡受到戒严之苦的左翼議員等等,同时等待着自己的胜利。

災难临近了。法兰克福皇帝代表团到了柏林,4月2日(1849年)芬克提出了一項极端效忠皇帝的修正案,就是曼托伊費尔天眞地投票贊成的那个修正案。会議一結束,芬克就瘋了似的跑进邻近的一家旧貨店,要在那里亲自购买一个公事包,紅色天鵝絨装飾的、金边黑硬紙面的公事包。第二天早上,这位笑容騎士像孚恩神那样怡然自得,含着胜利的微笑坐在議会中央的他的席位上,但是,突然响起了一陣“永远不、永远不、永远不”的喊声。曼托伊費尔的嘴唇嘲弄地抽搐着,而我們的这位无畏的容克地主却嘴唇发白,由于內心的激动像一条电鰻一样顫抖着,神色古怪地向他的朋友們暗示:“拦住我吧,否則我要闖禍了”。为了拦住他,“十字报”(許多月来芬克都坚持照該报的指示行事,而該报也把他看做該报的議院奏折草案的敎父)第二天发表了一篇題为“祖国在危險中”的文章,其中說道:

“內閣仍然存在,国王[191]在回答芬克先生及其同伙时說,他們不必为与他們无关的事情操心。”

这位受了騙的sans peur et sans reproche騎士蹣跚地从柏林前往伊克尔恩,他所受的愚弄此勒維曾經受到的更甚,当然,这种愚弄也只有未来的大臣才会受到的!

紅色土地上的辛辛納图斯在伊克尔恩苦苦硏究了多年实踐动物学之后,某一天早上醒来时已經成了普魯士下院反对派的正式首領。他因右的論調在法兰克福不走运,便在柏林唱起左的論調来。究竟他代表的是信任的反对派,还是反对派的信任,那就无法肯定。但是,不管怎样,他在这里也把他的角色演得过火了。不久他就成了对內閣来說是坐在反对派席位上的不可或缺的人物,以致禁止他再离开这个位子。这样,紅色土地上的容克地主就依然是未来的大臣。

在这种情况下,芬克感到了厌煩,締結了他的著名的伊克尔恩条約。福格特非常明显地向他保证:只要普隆-普隆征服了德国大陆上的第一議会島巴拉塔利亚,就让醉鬼們[192]住到那里去,幷且让他的福斯泰夫作該島的摄政,福格特就会立即把威斯特伐里亚的巴亚尔任命为自己的內閣首相,幷把有关决斗的最高裁决权交給他,幷且让他担任眞正的秘密筑路总监[193],把他提升到愚人公爵的爵位,最后,他在他管轄的島屿上用来代替貨币流通的白铁[194]上刻鑄出一对暹罗双生子——右面是普隆-普隆的摄政福格特,左面是福格特的大臣芬克,大幅双人像的四周是由葡萄藤环繞的題詞:

“我和你嘴靠嘴

向我的世紀挑战。”[195]