◎ 工薪家庭

更多女性从事有薪酬的工作,家务需求也因为大量家用设备减少了,而随着避孕措施的改进,女性可以选择什么时候生孩子,以及生多少个孩子。1920年,美国女性从事有薪酬工作的只占五分之一,英国女性则是三分之一;现在这个比例是五分之三,在冰岛则接近五分之四。随着家用技术才智继续提高,女性结婚越来越晚、生孩子越来越少的趋势持续下去,多阶段、更长久的职业生涯也越来越成为可能,我们预计这个比例在全球范围内还将进一步上升。

弘树和圆香在讨论他们想要的共同生活时,也都同意两个原则:追求有趣、有意义的工作;都在家庭中发挥积极作用。在圆香看来,除非弘树也积极担当起为人父母的责任,否则自己不可能事业孩子双丰收。而对弘树来说,他的承诺不只是跟圆香有关,他也希望自己对家庭的投入比他父亲更多。因此,他们面临的任务是形成一种既能支持两人的事业,又能让他们足够灵活地一起做父母的关系。也就是说,他们想要一种自己的角色并非由性别预先决定的关系。

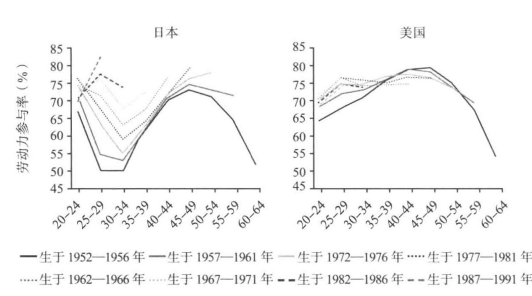

言外之意就是,圆香的人生会跟她母亲截然不同:她母亲一结婚就离开了职场,留在家里带孩子。而在很多西方国家,也一直到1950年都还是这种情形。实际上,“婚姻门槛”这个壁垒普遍存在,是一种正式或非正式的限制,迫使女性一旦结婚就得放弃工作。以前的观点是,女性不需要工作,因为她们可以从丈夫那里获得经济支持,而且如果她们去工作,就会抢走需要养家的男人的饭碗。孩子长大以后,女性也会重返职场,但往往是兼职的角色——圆香的母亲就是这样。这种工作模式形成了图5.1左侧清晰的M形。

图5.1 按出生年份和年龄划分的日本和美国女性劳动力参与率〔8〕

如果想想最近这些年轻的日本女性,你会发现她们看起来更像她们的美国同龄人。实际上,日本年轻女性现在做全职工作的比美国年轻女性还要多——历史上任何年龄段都没有那么多日本女性想要工作。圆香跟母亲不一样,她决心保住自己的事业。

这并不容易:日本企业的工作很不灵活,而且虽然工作的女性越来越多,她们的工作类型却跟男性有重要区别。尽管22~65岁的日本女性中75%都有工作,但其中约四分之一是兼职(男性则只有10%做的是兼职)。其结果就是,她们的收入更低,养老金更少,也不太可能得到晋升。这不是只有日本才有的现象。在经合组织国家中,虽然将近一半的工作人员是女性,但女性在管理岗位中所占比例不到30%,而在日本,只有10%的高级职位由女性担任。也就是说,女性往往是有工作没事业。

这对劳动力市场的所有方面都有影响。在经合组织国家中,女性的平均收入比男性低14%。实际上,就算女性的受教育程度更高,也只有36%的机会挣得比配偶多。女性所在的行业也让这种情形雪上加霜:她们更有可能在低工资的领域工作,比如医疗、教育和个人服务等,而不太可能在薪酬较高、更多由男性主导的领域工作,比如金融、银行和保险业。

性别薪酬差距对年轻夫妇有重要影响,也会影响他们在家庭中打算和真正扮演的角色。如果假设圆香在整个职业生涯中收入都比丈夫低,那么经济压力会迫使她优先考虑弘树的而不是自己的事业。只有能假设男性和女性在一生当中收入相同时,我们才能期望夫妻双方自然而然地去考虑在家庭中承担同样的经济角色,在育儿方面也起到一样的作用。

有证据表明,这种情况正在变化,虽然速度很慢,但正如伦敦国王学院的艾利森·沃尔夫(Alison Wolf)所证明的,在受教育程度最高的女性中,目前薪酬的性别差距最小。〔9〕通过观察,她发现,大学毕业的女性通常生的孩子更少(未婚未育的比例往往也更高),而在有了孩子之后,休的假也更少。也就是说,女性在职场中的发展轨迹跟男性的越相近,她们就越有可能达到同工同酬。

在低收入家庭中,女性在家庭中的经济角色也正在变化。男性从事有薪酬工作的比例在下降,因此今天在澳大利亚、法国和德国,年龄在25~64岁的男性中大概有十分之一没有从事有薪酬的工作,而在美国,这个比例是八分之一。这看起来可能有点奇怪,因为现在美国的失业率非常低,但男性的实际就业率却低于大萧条时期。〔10〕有一种可能是,男性选择在家庭中相“妇”教子。但真实情形似乎并非如此,因为虽然照顾孩子的男性比例越来越高,但这个比例仍然很低,这并不是这一变化的主要原因。更有可能的一个原因是,对低技能的“阳刚”工作的需求下降了。布鲁金斯学会的戴维·韦塞尔(David Wessel)说:“再也不可能只靠强壮的后背和良好的态度就能找到一份好工作了。”〔11〕随着职业生涯延长、科技继续进步,受教育程度低的家庭更有可能由工作中的女性而非男性担任经济上的顶梁柱,尤其是随着夫妇年事渐高。