比利时的集会与示威

法国的邻居比利时又是怎样一番情形呢?比利时历史学家吉塔·德内克(Gita Deneckere)在浩如烟海的档案、出版物、期刊和史学研究资料中,收集并整理了一份有关“集体行动”(collective actings)的事件编目:其时间跨度从1831年到1918年,范围包括了安特卫普、布鲁塞尔、根特和列日,收录了440个人们相互聚集、针对“社会和经济冲突”领域内的议题伸张群体诉求的事件。这些事件大多涉及工人所展开的行动,而行动是关乎工作的(Deneckere 1997:10)。不过,这份编目所收录的事件实际上超出了德内克对编目范围所做的界定:例如,1838—1839年针对——将建立分离的卢森堡大公国作为承认比利时独立之条件的——《二十四款条约》所进行的爱国抵制运动[6],也被德内克收录到了编目中(Deneckere 1997:66—68)。

德内克所设定的事件遴选原则将一些重大的斗争事件排除在编目之外,其中包括1834年荷兰南方与北方不甚稳定的统一崩溃时政教分离所导致的大规模暴力事件,也包括1879—1884年间政权与教权的关系所引发的广泛斗争[7]。此外,德内克的集体行动编目只是浮光掠影地提及了有组织的法语团体和荷兰语团体[8]在语言权利和政治权力上的激烈斗争(Carter 2003;Zolberg 1978)。不过,仅德内克的编目所囊括的事件足以证明其在表演上的大量增加,已接近于社会运动的斗争剧目。

德内克的事件编目表明,比利时斗争事件的形式在1830年至1900年间发生了显著变化。1847—1848年准革命(semirevolutionary)动员[9]之前的斗争事件主要表现为工人集会、游行请愿、破坏公共财物、袭击卖高价食物的商人,以及同行业多家店铺的店员同时停工。19世纪早期,热忱的民主主义者尚未与工人建立起联系,正如德内克所说的:

在1848年以前,创立集体行动的新剧目尚未被工人们提上议事日程;齐心协力(激进)地开创与年轻的比利时国家结构相匹配的工人运动的努力,亦尚未取得任何成效。激进民主派只是得到工人微弱的响应,甚或根本没有得到响应。劳工领袖们真诚地试图破除现有的陈旧组织模式,却毫无进展可言。

(Deneckere 1997:68)

工人频频采用了歇工(turnouts)的形式开展行动:当地某个行业的若干发起人奔走于各个店铺之间,要求该行业的工人离开岗位、投身到日益壮大的人民群众中去。像这样一圈走下来,参与歇工的人便聚集到一个安全的处所(通常是城镇边缘)公开诉说不满并进而形成诉求,在向行业雇主(往往以双方派代表开会的方式)提出这些诉求之后连续停工,直至雇主给予满意答复,或是被迫返回工作岗位。在1848年以前,社会运动的斗争剧目尚未登场。

1848年法国革命爆发后,比利时的共和派和激进分子立即号召在国内发动一场与之相似的革命。不过,政府的反应更加迅速:其中的一项举措是在3月4日将卡尔·马克思驱逐出境。就在马克思匆忙离境之际,自由党政府先发制人地制定了预防革命的措施:如降低参加选举和担任公职的财产限制、将比利时有选举权的公民数量增加了近一倍。此外,比利时人口中法语居民与荷兰语居民之间的裂隙也让政府受益匪浅:法语居民中有相当一部分是共和政体和法国模式的鼓吹者,这让佛兰芒人对民主心怀戒备,怀疑民主是一场将比利时并入法国的阴谋(Dumont 2002:chap.3)。

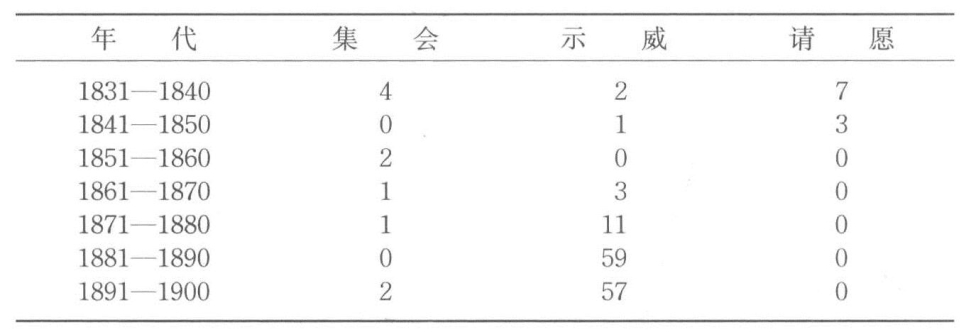

德内克的编目表明,从1848年的政治变革到19世纪90年代,比利时的斗争形式发生了显著变化:例如,示威和大商行的罢工(strikes)活动愈发频繁和突出,而“歇工”这一斗争形式则逐渐销声匿迹。到了19世纪90年代,地方和全国范围的联合总罢工(coordinated general strikes)开始成为主要的斗争形式。此外,德内克的编目还揭示了19世纪后期的数十年发生了一个重要转变,即示威活动成为伸张公共诉求的载体。表3.1以十年为一个时段,对比利时的公共集会、示威和请愿活动进行粗略统计,相关数据显示了这一变化脉络。

表3.1 1831—1900年比利时的集会、示威和请愿活动

资料来源:Deneckere 1997:403—411。

大量的集会、示威和请愿活动的背后矗立着工人阶级的组织。曾一度作为公共诉求之伸张手段的请愿团迅速销声匿迹;自主自治的集会和示威活动——尤其是示威活动——越来越受人青睐。(表中显示公共集会的数量减少,这一错觉一定程度上是由统计方式造成的:比利时的示威活动通常兴起于公共集会或包含了公共集会,本表将德内克的“gathering”或是作为集会或是作为示威进行统计。)越来越多的有组织的工人建立起了国际联系,例如,国际工人联合会[10]所开展的首次行动,便是1876年的根特示威。

许多示威活动是在准备发动总罢工的组织过程中进行的。诚如德内克所说的,工人和社会主义运动的领导人将总罢工设计得规模浩大、形式完善,并协调了多个地区,目标旨在夺取全国政权。通常情况下,罢工的参与者将自己视为整体上代表了社会主义者或工人,而不是某个地区或某个行业的代表。比利时的工人开始为憧憬中的社会主义制定全国性的纲领诉求,他们在身份诉求上要求成为团结一致的工人,并在立场诉求上强调自己被不正当地排斥在政权之外。这些新的行动形式表明斗争剧目已发生了显著变化。以变化的眼光看待上述一切,可以说社会运动在1848—1900年的比利时大众运动中发育成形。(https://www.daowen.com)

德内克注意到,在大众斗争和国内政治之间出现了日益紧密的相互依赖关系。在19世纪90年代——

此起彼伏的社会主义群众运动与议会普选权改革之间存在着惊人的一致性,以至于没有人会忽略其间的因果关联。基于统治圈内出版和未出版的信件,我们可以得出以下结论:实际上,总罢工的真正意义比当时社会主义者所意识到的还要深远。社会主义工人一次又一次的抵抗让掌权者感到了革命的威胁,这为民主的猝然扩大奠定了基础。

(Deneckere 1997:384)

与法国一样,比利时的街头政治和议会政治相辅相成:在这个链条上,社会运动是极具意义的一环,它将作用日益凸显的议会与尚未被赋予投票权的民众以及公众所关心的议题联系在了一起。

就此而言,示威活动在法国和比利时的历史就是社会运动在其大众政治中更加全面制度化的历史。在整个19世纪期间,社会运动的制度化广泛地发生于西方民主国家及其若干殖民地中。18世纪初的英国在示威活动和其他社会运动表演的制度化方面(参见第二章)远远地领先于法国和比利时(Prothero 1997:202—229);甚至到了19世纪早期,当公共节日、葬礼以及官方批准的其他集会依然吸引跨过世纪之交的法国和比利时的政治批评家时,英国、加拿大和美国的诉求者对这类集会已基本没了兴致。选举不同于公共集会:随着选举权日益扩大和要求选举权的诉求日益增多,选举活动和议会会议越来越多地成为表达诉求的主战场。在英国,向议会提交议案越来越频繁地成为社会运动诉求伸张活动的焦点。议会化促进了社会运动的发展(Tilly 1997)。

示威活动很好地说明了特定社会运动表演的历史渊源。尽管示威活动在此后的发展过程中实现了不受不同场景、议题和诉求者限制的一般化和普及化,但是,不同的发源地塑造了不同的示威活动形式。发源地的特定环境塑造了示威活动三个方面的特点:(1)互动模式;(2)合法先例;(3)示威者与其他政治角色(包括政府当局和诉求对象)的关系表示(representations of relations)。我们已经看到英国示威活动的互动模式、合法先例和关系表示,其特点是从派遣代表团、请愿游行、公共节日集会、工匠游行、选举集会以及政府批准的会议演化而来。此外,武装游行也为示威活动提供了某些原型,尽管其在英国没有合法先例。

在18世纪民兵依然保有合法地位的国家——如荷兰而非法国,民兵武装游行为示威活动提供了原型和(危险的)合法先例。而在法国和西班牙等天主教国家,宗教游行的原型地位格外突出——它不仅为抒发当局不轻易容忍的情感提供了场所,也为WUNC展示提供了额外的机会。19世纪爱尔兰的示威活动所呈现的是大约一个世纪的宗教游行、共济会游行(outings)、工匠节日游行和民兵游行,这些已逝的历史给爱尔兰21世纪的示威活动留下了沉重的阴影(Bryan 2000;Kinealy 2003;Tilly 2003:111—127)。是的,与涂柏油、插羽毛或连饮45杯酒不同,街头示威活动所具有的模块化特质推动其在社会运动的广阔世界中扩展。当然,这些特质不是脱离历史而独立自存的。

其他社会运动表演——组建专项协会和联盟,公共集会、依法游行、守夜、集会、请愿、向公共媒体或通过大众媒体发表声明、印发小册子等——也一样不能脱离其自身的历史。尽管这些形式最终交融于一个可资广泛运用,并使社会运动区别于其他政治形式的常备剧目中,但是,每一种表演都有其自身的历史:那里刻下了它自己的意义和实践印记,那里划定了可能与不可能的界线,那里存在着从一个场景到另一个场景所发生的变异,那里产生了表演本身的内在变化。

从前文所述的示威活动中举一个小而有趣的事例。就罗伯特所描绘的里昂早期罢工运动而言,这些运动采用诸如自由帽之类的象征物,打造具有政治意蕴的表演场景并辅以鼓舞人心的歌曲,但没有任何文字上的宣传。到那个世纪结束时,法国的示威活动通常在游行中以横幅和标语传达理念,并以语言和文字而非图像表达自己所代表的群体。上述变化既得益于公众文化程度的提高,也得益于政治表达的法律限制有所放宽;诸如此类的社会和政治环境变化影响了专项协会的行动、影响了对媒体的运用、影响了社会运动表演的整体运作。