20世纪的变化

截至2000年,只有很少一部分国家实现了常规化地以社会运动的方式伸张诉求,而其背后是社会运动在性质和分布上所经历的一个世纪的实质性变化。社会运动在20世纪所呈现的重要发展趋势包括:

·社会运动的组织者与地方当局,特别是与负责公共秩序和对人民实施监管的警察部门实现了(某些)关系的常规化;

·通信方式的变化带动运动方式的变化、社会运动表演和WUNC展示不断演进;

·反对激进和改革运动的群体也接受和运用社会运动的行动方式;

·在以往未曾经历社会运动的国家,运动、斗争剧目和WUNC展示发生了与地方和国家政治文化相适应的诸多实质性变化。

经过一个世纪的发展,社会运动行动者与统治当局的关系发生了重大变化。即便是在20世纪末,仍有许多社会运动的参与者将警察和地方当局视为敌人,他们念念不忘诸如残酷镇压等陈年旧事。然而,相比一个世纪以前,法律环境在20世纪已有显著改善。社会运动频发的地区或许仍有集会示威须经当局事先批准的规定,或许仍有对可疑组织进行登记的要求,仍以监视、渗透、告密或税务稽查(tax assessment)等方式控制一些组织,并限制持不同政见者接触媒体,保护权威人物不受非议,转移公众视线使之无视所针对的肮脏行径。但是,与此前枪杀示威者、将行动者作为危险分子予以监禁,或全面取缔持不同政见组织相比,20世纪后期的社会运动实践普遍呈现出行动者和政权的关系已有重大改观。

为了更加透彻地理解上述变化,我们将历史的镜头拉回到20世纪初的柏林。德国历史学家托马斯·林登贝格尔(Thomas Lindenberger)对1900—1914年柏林的“街头政治”(street politics)有着出色和详尽的研究,他详述了“警察与百姓每日进行的小型战争”。林登贝格尔制作了三份编目作为其宏大的街头政治研究的基点:“小型街头战争”编目;工厂罢工编目;街头示威编目。就小型街头战争而言,林登贝格尔的编目与德内克、拜辛格、伊科特和库比克的编目相似。他从《佛西报》(Vossische Zeitung)的相关报道中收集了405个“街头失控”事件——即大约20人以上的公共场所聚集事件,无论是否由警民冲突引发,这些事件均以警察介入收场(Lindenberger 1995:107—108)。官方统计报告、警方报告和期刊杂志为他提供了充足资料,警方详尽的情况通告、《佛西报》和社会主义报纸《前方新路》(Vorwärts)使他得以为当时主要的街头示威活动绘制一份清单。下面我们把重点放在示威活动上。

林登贝格尔指出,20世纪早期的大部分“准”示威活动都发生在葬礼和公共节假日(Lindenberger 1995:308—316),柏林的这一情形与我们所观察到的19世纪法国相似。5月1日也同样在1890年前后成为柏林非法定的工人节日,为猝然举行集会提供了上好时机。不过,闭门会议结束后上街游行的企图通常会遭到警察扼杀。这一情势在1906年争取工人阶级选举权的运动爆发后出现改观。从那时起直至第一次世界大战,尽管当局和警察耗费九牛二虎之力予以镇压,柏林城内还是不断响起街头示威的声音。“至少在1910年以前柏林社会运动的初始阶段,示威活动是在与警察街头对抗的背景下展开的”(Lindenberger 1995:386)。(https://www.daowen.com)

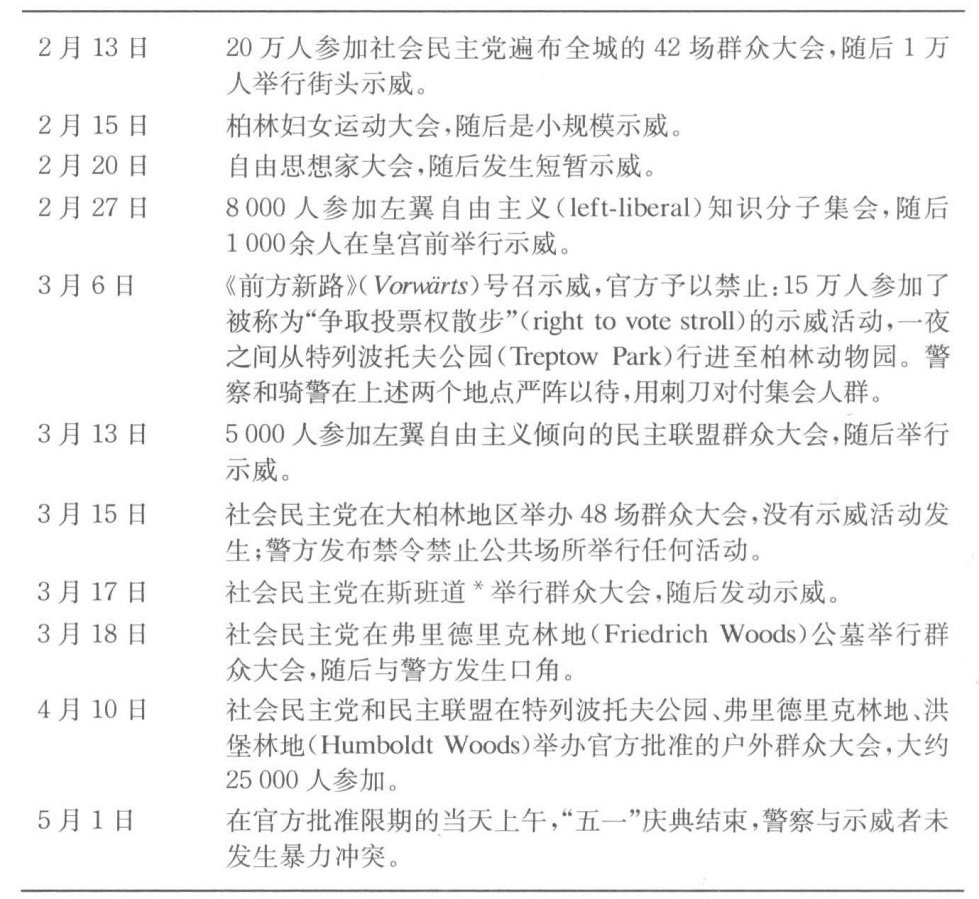

表4.3概括了1910年十周之内发生在柏林的主要示威活动,这些事件反映出当局不仅不愿向社会运动的行动者作出让步,反而以公共秩序为由遏制或禁止政府反对派举行如会议、开展示威等公众表演。尽管社会民主党(Social Democratic)和民主联盟(Democratic Alliance)在国家立法机关有自己的代表,但两党的街头活动依然受到柏林警察的严密控制。于是,最为常见的示威途径便是经官方批准举行公开会议(一名警察到场作记录,若有必要即召援兵),然后在警察的密切监视下离开会场走向街道。就这一点而言,我们或许可以将德国归于前述第三道测试题中的阶段——社会运动的运动、表演和WUNC展示获得了广泛运用。第一次世界大战后的魏玛共和国为社会运动的诉求伸张活动提供了一个更加广阔的舞台,直至纳粹掌权后(1933年)归于万籁俱寂。

表4.3 柏林的示威活动,1910年2—5月

资料来源:Lindenberger 1995:326—327。

* 斯班道(Spandau):大柏林地区为数不多的几个中世纪小镇,位于柏林市区西北部Havel河与Spree河的交汇处。——译者注

再回到20世纪后半叶。尽管德国政府从未停止对社会运动实施监控,但在纳粹的压制性统治结束和第二次世界大战之后,德国的运动、社会运动表演和WUNC展示的结合还是获得了开放和合法的空间。多纳泰拉·德拉·波尔塔(Donatella della Porta)对1950—1990年间德国和意大利“抗议活动中的警方”(protest policing)进行了比较,她总结道:

意大利和德国在1950—1990年间对公民的示威权利有了更加开明的认识,对于抗议活动的控制也因此在形式上更加灵活。两国的公共秩序政策变得更加宽容、更加灵活、更加倾向于预防、更加尊重民主程序、更加“柔软”——尽管这些变化不是沿着直线进行的(例如,当政治冲突升级为暴力冲突时,两国都曾“旧病复发”)。我们可以加上一点,随着时间的流逝,国家之间的差别似乎也在缩小,其中的缘由或许在于国家间的合作和信息流动对运动组织和执法组织均有影响。

(della Porta 1995:71;亦参见della Porta & Reiter 1998)

社会运动的兴衰起伏与一个国家政治历史的韵律相应和。对政权构成威胁的社会运动一旦兴起,对之予以镇压的企图亦随之被激发。但是,长远看来,政府、警察和社会运动组织者的互动与常规化的讨价还价为运动、WUNC展示和斗争剧目的非暴力化提供了机会。这一趋势能否在21世纪继续延续?这依然是一个问题。