全球化与社会运动

作为社会运动各种变化的发生背景,全球化的运作可以被分解为自上而下的贯通、自下而上的适应,以及二者在中间地带的交锋与妥协三种方式。在自上而下方面,全球化使各个权力中心形成联系:金融网点间的商业联系、军事力量间的武力联系、宗教或族群间的文化联系以及上述三种联系的相互结合。在自下而上方面,全球化所呈现的是联系的日益密集,包含了远距离移民迁流、跨境和越洋电话、汇款和移民寄回家乡的礼物(参见Castañeda 2013;Tilly 2007b),以及社会运动组织者所带动的知识共享。这个方面的全球化——正如批评者常常抱怨的——也包含了一种统一模式的消费品与服务在全世界扩展。

在交锋与妥协的中间地带,人们对自上而下贯通过程中的机遇与威胁作出回应,并运用自下而上的网络与权力中心建立新的联系。这个中间地带不仅包含协同开展的对抗——如针对2003年2月15日美国入侵伊拉克而在世界范围内开展的反战动员,而且包含全球范围的非法贸易——如非法开采矿石、制造毒品、砍伐木材和色情服务。这个中间地带在很大程度上依赖于全球化的其他两个方面——自上而下贯通和自下而上适应——所产生的联系。例如,非法贸易组织利用国际间的金融循环洗钱;散居各地的社会运动行动者在国际组织筹办的会议上建立国际性联系。

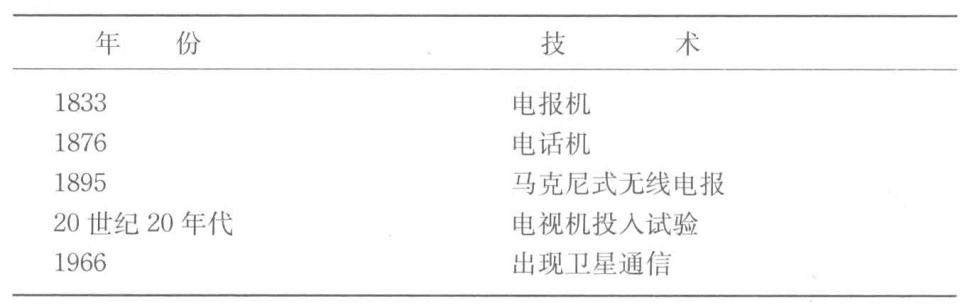

基于上述过程,全球日益整合成为一体,而与此同时国民类别的不平等也日益增加(Tilly 1998;Castañeda 2018);这一点在我们观察新的通信技术是如何影响斗争政治时尤为明显。霍华德·莱因戈尔德和许多技术狂热分子宣称,新的传媒技术正在全面改写社会运动的组织和策略;我们为此需要认识到一点,即社会运动的行动者从一开始就不断对大众传媒进行着回应。我们已经看到19世纪和20世纪平面媒体的衍生如何在“脸书”和“推特”时代来临之前促使社会运动作出回应。收音机和电视机在20世纪扮演了重要的角色。表5.1列举了一些重大科技发明的创建时间,从中不难领略这些发明与社会运动之间所存在的关联。

表5.1 新的传媒技术

续表

资料来源:International Telecommunications Union 2017;ITU Yearbook ofStatistics 2017;International Telecommunications Union 2019。

我们应当极其审慎地对待传媒技术决定论——无论是其普遍形式还是特殊形式:就前者而言,它假定每一项技术革新都在导致社会生活和政治行为发生转型;就后者而言,它想象互联网或移动电话所发挥的巨大沟通作用使人们足以摆脱既往的社会联系和社会实践。在近期有关互联网使用状况的一份细致而全面的调查中,卡罗琳·海桑思韦特(Caroline Haythornthwaite)和巴里·韦尔曼(Barry Wellman)提出互联网只是加快了此前已形成趋势的进程。

即便在互联网出现以前,从全面掌控(all-encompassing)的控制型社会向个体碎片化的个人型社会的转型就已经发生。维系我们与大多数朋友和亲戚的社会亲密关系并不具有身体上的亲密性。这种关系不仅延伸于大城市,也扩散到国家或海洋的另一边;维系这种关系的是信件、电话、汽车、飞机以及眼下的电子邮件和互联网。大多数人的生活并不受限于一个社会空间,而是游走于多种多样的特定空间,对任何一个空间都不必在意。他们的生活是“全球化的地方性”(glocalized)——即远程关系(long-distance ties)与一如既往地被家庭、邻居和工作单位所裹挟的结合体。

(Haythornthwaite & Wellman 2002:32)

尽管这份观察对于富裕的西方国家更为贴切,而非普适于全世界;但它无疑阐明了一个道理:将通信技术革新整合到现存的社会联系和实践之中拓展了人们的各项事业,特别是使人们之间重要而维系成本较高的联系得以巩固。此外,上述观察还突出了两个要点:第一,每一种新的传媒形式都只是有利于部分社会关系,而将无力运用这些传媒的社会关系排斥在外。第二,不同的传媒形式在参与的对等性上存在差异:报纸、收音机和电视机表现出大众参与的不对称,电子通信一定程度上恢复了参与平等。这两点我们在论及20世纪社会运动中收音机等新传媒的运用时已有所提及。(https://www.daowen.com)

商业关系和政治关系同样是以新的方式将社群和个体联系在一起,同时将“圈外”的个体和群体排斥在外。以同样的视角审视经济关系,维维安娜·泽利泽(Viviana Zelizer)敏锐地意识到存在着被她称作“商业圈子”(commercial circuits)的社会关系。这些圈子中的每一个都包含了四种成分:(1)明确界定的边界以及对跨越边界的交互行为的控制;(2)一套独特的经济交互行为;(3)被用来促成交互行为的独特媒介(计算系统和价值符号);(4)参与者之间的意义纽带(Zelizer 2004)。诸如此类的商业圈子包括信用网络、不同组织间专业人员的互助联系,以及专门的货币流通系统。这些圈子在其运行范围内创造了一个强化信用、信任和互惠的制度结构,但同时也对圈子以外的关系构成排斥和不平等。圈子缩短了社区、家庭和组织的内部距离,并以合作、沟通和彼此依赖的形式将其成员联系在一起。我们可以轻而易举地将此观点延伸至所谓的“政治圈子”(political circuits):它不是政治活动家之间简单的联系网络,而是边界、控制、政治交互行为、媒介和意义纽带的全面结合。社会运动立足于政治圈子、创造了政治圈子,并重塑着政治圈子。就此而言,圈子成员在运用通信媒介的同时也在制造差别,其原因正如我们此前所谈及的:每一种媒介都以其自身的方式强化某些关系,使其他方式难以维系或维系成本过高的关系得以巩固,但也同时将大量其他可能的关系排斥在外。一旦进入某个政治圈子,其成员便协同一致地建立和控制内外边界,同时协调媒介、交互行为和意义纽带使之相互匹配。我们由此发现政治参与者所热衷的是组织而非技术的革新。

以往的所有技术革新和运用都最终被社会运动的组织者和行动者利用。总体说来,这些技术扩大了社会运动的沟通覆盖范围,降低了社会运动的沟通成本;将社会运动的参与者与能够使用这些技术的人更加紧密地联系起来,同时将那些无从触及这些技术的人排斥在运动之外。这种由技术所导致的排斥反映了种族、性别、阶级等国民类别的不平等。

回溯既往,城际火车、电气街车、喷气式飞机等运输技术的突破也同样既便利社会运动开展远距离的联系,又实际阻碍了居住在主要交通线以外具有相似意向的人们开展联系。不过,无论是通信技术的革新还是运输技术的革新,都不对社会运动在组织、策略和实践方面的变革构成决定性影响。社会运动所在的政治和组织背景的变迁,比技术革新的影响更为直接也更为迅捷地影响社会运动的运作。例如,正如我们在前几章所看到的,威权主义政权体系能够在很大程度上决定社会运动是否有能力取得成功。技术革新固然非常重要,但远不及社会运动得以形成和发展的政治环境来得重要。

反思通信技术在世界各国的使用分布状况将有助于破除如下幻想:电子信息能够迅速整合全球范围的社会运动。表5.2提供了部分国家——从相对贫穷的国家(如刚果)到非常富裕的国家(如挪威)——的相关数据。请注意这些国家在移动电话和互联网的各自拥有量上存在巨大差异:欧洲国家平均每1个居民拥有1部以上移动电话,而刚果每100人中只有不到17人拥有1部移动电话;与之相比,互联网拥有量上的差距更大。就能够使用电话和互联网而言,国家与国家之间正在实现些许程度的平等,但值得注意的是,对许多在线上运作的行动者来说必不可少的宽带互联网服务却只在富裕国家得到了迅速拓展,这进一步加剧了世界范围内的不平等。此外,就互联网而言,其实际使用上的不平等比这些数据所反映的还要严重:例如,美国生产商主导了全世界的网站,英语已成为万维网上的通用语言(DiMaggio,Hargittai,Neuman & Robinson 2001:312;International Telecommunications Union 2010)。

表5.2 部分国家的通信联系,1990—2016年

资料来源:World Bank Data—International Telecommunication Union,World Telecommunication/ICT Development Report and database。

我们可以得出两点结论:第一,社会运动行动者在富国比在穷国更能轻松运用电子通信开展国际合作;第二,电子通信造成国与国之间以及一国内部的行动者彼此有选择地开展联系。例如,挪威的社会运动组织者能够运用电子通信设备联系到的印度或斯威士兰的任何一个人都必定只是当地极少数的通信精英。高科技通信技术的普及可能在相当久远的未来最终在国际上实现社会运动的机会平等,但就中短期而言,作为全球化重要内涵之一的通信全球化正在让世界更加不平等。