19××年×月×日

“为了使你们能进一步了解最高任务和贯串动作的意义,我现在就用图式来表示,”阿尔卡其·尼古拉耶维奇走到大黑板跟前,拿起粉笔说。“在正常的情况下,角色生活中所有的任务及其短线,都应该毫无例外地向一个确定的、大家都要遵循的总的方向,也就是向最高任务前进。应该象这样,”阿尔卡其·尼古拉耶维奇在黑板上画出一个图式:

“角色生活中一长条长长短短的线都往一个方向,往最高任务前进。角色生活中的短线和它们的任务是合乎逻辑而有顺序地彼此更替和连接着的,因此,这些线就构成一条不间断的、贯串整个剧本的线。

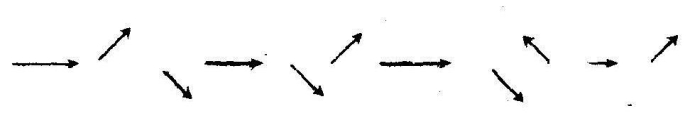

“现在假定演员没有最高任务,他所扮演的角色生活中每一条短线都走着不同的方向。”

阿尔卡其·尼古拉耶维奇随即画出一个表示支离破碎的贯串动作线的图式,来说明自己的想法:

“这就是角色生活中走着不同方向的一系列大、中、小的任务和一些不大的单位。它们能形成一条不间断的直线吗?”

我们大家都认为不可能。

“在这种情况下,贯串动作就被破坏了,整个剧本被割裂为一些走着不同方向的单位,它的每一个部分被迫成为与整体无关的、独自存在的东西。这样一来,各个部分即使都很出色,也不是剧本所需要的了。

“再举第三种情况,”阿尔卡其·尼古拉耶维奇继续说,“我已经讲过,在一个好的剧本里,它的最高任务和贯串动作总是有机地从作品的精神实质引伸出来的。因此,任意破坏最高任务和贯串动作,就不能不扼杀作品本身。

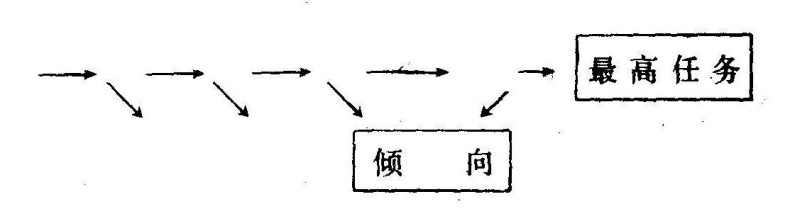

“设想一下,把与剧本无关的目标或倾向引到剧本里来,那会怎么样。

“这时候,与剧本有机联系着的最高任务和自然形成的贯串动作有一部分仍然保留下来,但是它们一定会时时刻刻被吸引到加进来的倾向那方面去:

“这种脊椎骨折断了的戏是没有生命的。”

戈伏尔柯夫以自己对戏剧的全部热情,来反对这种说法:

“对不起,这样你就剥夺了导演和演员的一切个人主动性,个人的创作,深藏的自我,剥夺了使前代的杰作焕然一新、使它接近现代的可能性!”

阿尔卡其·尼古拉耶维奇平心静气地对他说:

“你和许多跟你有同样想法的人,常常把永恒性、现代性和应时性这三个词的含义混淆了,误解了。

“现代的东西可以成为永恒的东西,如果它所表现的是重大的问题和深刻的思想的话。这样的现代性,假如它是诗人作品所需要的,我并不反对。

“和现代性的东西完全不同,专求应时的东西是永远也不会成为永恒的。它只能在今天活着,明天就可能被遗忘了。因此一个永恒的艺术作品决不会和一般的应时性发生有机联系,任凭导演、演员(譬如说,你自己)运用了什么样的巧计。

“当你强制着把应时的东西,或与剧本不相干的目标移植到完整的古典作品里去的时候,它就会象长在美丽匀称的身体上的一个赘瘤,往往把原作品弄得面目全非。作品的最高任务受到了歪曲,就不能打动人心和引人入胜,只能令人讨厌,毁坏作品。

“强制,这是创作中一种很坏的手段,所以借助于应时的倾向而‘焕然一新’的作品的最高任务,只能会扼杀剧本和角色。

“不错,能和最高任务发生血缘关系的倾向也是有的。我们知道,可以把柠檬树枝移接在广柑树上,而结出一种新的果子,这在美国叫作‘grapefruit’(朱栾)。

“在一个剧本里也可以实行这种移植法。有时候,现代的思想很自然地被移植到过去的古典作品中,因而使整个剧本获得了新的生命。在这样情况下,倾向已经不是独立存在的东西,而变为最高任务了。

“可以用这样的图式来表明这种情况:贯串动作线奔向最高任务,也奔向那倾向。

“在这种情况下,创作过程就会正常进行,作品的有机本质就不会受到摧残。

“从上面所讲的,可以得出这样的结论:

“最主要的,要爱护最高任务和贯串动作;要防止给剧本强加进什么倾向和其他跟剧本不相干的意向和目标。

“如果我今天已经使你们理解到最高任务和贯串动作在创作中所起的十分重要的作用,那我将非常高兴,并且将认为我完成了一个最重要的任务,就是已经把‘体系’的一个主要部分给你们解释清楚了。”

经过一阵相当长的沉默之后,阿尔卡其·尼古拉耶维奇继续说:

“任何一个动作都会遇到反动作,而且后者总是会刺激和加强前者。所以,在每一个剧本中,与贯串动作向前发展的同时,有一种和贯串动作对抗的反贯串动作,朝相反的方向发展。

“这是好的,我们应该欢迎这种现象,因为反动作能自然而然地引起一系列新的动作。我们需要这种经常的抵触,因为它会产生斗争、争吵、争论,产生一系列与此相适应的任务和解决这些任务的方法。这种抵触激起了作为我们艺术基础的活动和动作。

“如果剧本中没有任何反贯串动作,一切都安排得很妥帖,那么,扮演者和他们所扮演的人物在舞台上也就无事可做,剧本本身将变得没有动作性,因而也就不适宜于演出了。

“事实上,如果埃古不去实行他的那些阴毒的诡计,奥瑟罗也就不至于燃起妒火,杀死苔丝德梦娜。正是因为这个摩尔人一心一意爱自己的妻子,而埃古又按照自己的反贯串动作从中作梗,才创造出这个富有动作的、结局那样悲惨的五幕悲剧。

“用不着补充说明,反贯串动作线也是由演员—角色的生活中的各个瞬间和细线组成的。现在就用《布朗德》的例子,来说明我以上所述说的:

“假定我们把布朗德的信条‘不能全有,宁可全无’作为布朗德的最高任务(这是否正确,对目下所举的例子并不重要)。狂热信徒的这种基本原则是可怕的。他在实现自己理想的生活目标时,决不作任何妥协、让步,决不动摇。

“现在我们试把以前分析过的‘襁褓’那一片断的某些单位,跟全剧的这个最高任务联系起来看。

“我要在想象中把婴儿衣服(襁褓)联到‘不能全有,宁可全无’这个最高任务上来。当然,靠着一些想象和虚构是可以使这场戏从属于这个最高任务的,但这样做,将显得非常生硬、牵强,从而损害整个戏。

“可是,假如由母亲阿格妮丝那方面用反动作来代替正面的动作,那就要自然得多,所以在这个单位里阿格妮丝不是循着贯串动作线,而是循着反贯串动作线前进,不是朝最高任务,而是朝最高任务相反的方向前进的。

“当我对布朗德这个角色进行同样分析,探索他的任务‘说服他的妻子,要她为了成全殉道精神而交出婴儿衣服’和最高任务‘不能全有,宁可全无’之间的联系时,我很容易就找到了这种联系。自然,这个狂热信徒是要求阿格妮丝抛开一切来达到他的人生理想的。阿格妮丝的反动作激起了布朗德更加激烈的动作。从这里可以看出两种不同原则的斗争。

“布朗德的责任感和阿格妮丝的母爱相斗争,思想和情感相斗争,狂热的牧师和痛苦的母亲相斗争,男性的原则和女性的原则相斗争。

“所以,在这场戏里,贯串动作线掌握在布朗德手中,而阿格妮丝则循着反贯串动作线前进。”

最后,阿尔卡其·尼古拉耶维奇用简短的几句话,提纲挈领地向我们提起他在这一学年所讲过的那一切。

这一段简短的话帮助我把第一个学年中我所领会到的一切东西,按照它们应有的位置排列起来。

“现在,你们要用心听,因为我有几句很重要的话要讲,”阿尔卡其·尼古拉耶维奇说。“从我们开始学习一直到现在,这全部学习阶段,这一学年所进行的各个元素的全部研究工作,都是为了建立内部舞台自我感觉。

“这就是我们花费整整一个冬天的目的所在。这就是现在要求,而且将来也永远要求你们特别注意的地方。

“但是,内部舞台自我感觉在它发展的现阶段上,还不能细致地、深入地去探索最高任务和贯串动作。已经形成的自我感觉还需要重要的补充。‘体系’的主要秘密就隐藏在内部舞台自我感觉里,它证实了我们这一派艺术的一个最主要的原理,这就是‘通过意识达到下意识’,关于这个补充部分和原理的研究,我们将在下一课进行。”

“体系”的第一年学程就此结束,“可是”,就象果戈理所讲的,“在我的心中却是这样的模模糊糊,这样的不是滋味”〔60〕。我本来指望,我们将近一年的学习会给我带来“灵感”,但是,非常遗憾,在这方面“体系”并没有满足我的期望。

我站在剧院的前厅,脑子里尽在转着这些念头,同时机械地穿上外衣,懒洋洋地把围巾缠在颈上。突然间,不知是谁在旁边来上几句冷言冷语,正触动了我的火气。我大声叫了起来,回头一望,看到了笑容满面的阿尔卡其·尼古拉耶维奇。

他觉察我的心情之后,想要了解我情绪低落的原因。我用一些话来支吾搪塞,但他却追根究底地问个不停。

“假如现在你是站在舞台上,你会有什么感觉呢?”他想了解我究竟对“体系”发生了什么疑虑。

“问题就在这里,我并没有什么特别的感觉。我在舞台上感到很舒适,我知道需要做什么,我不是站在那里无所事事;我相信一切,我意识到自己在舞台上的权利。”

“那你还要求什么呢?在舞台上能够不说谎,能够相信一切,能够感到自己是舞台的主人,这难道还坏吗?这已经是很够了!”托尔佐夫想要说服我。

这时候,我就向他坦白承认,我很担心灵感的问题。

“原来是因为这个!……”他感叹了一声。“关于这一部分,请不必问我。‘体系’是永远不去制造灵感的。它仅仅为灵感准备好一块适宜的园地。至于灵感会不会来,这个问题最好去请教阿坡罗,或者去请教你的天性,去请教你所遇到的机会。我不是魔法师,我只能给你们指出激发情感和体验的那些新的诱饵和手法。

“我劝你,以后最好不要去追求灵感的幻影。把这个问题留给魔法师(你的天性)去解决,你自己还是去做人的意识所能达到的事情吧。

“米哈依尔·谢缅诺维奇·史迁普金曾经写信给他的学生塞尔盖·瓦西里耶维奇·舒姆斯基,说:‘你有时候可能演得差些,有时候可能演得好些(这往往取决于当时的心境),但是你总应该正确地去表演。’

“这才是你作为一个演员所应该关怀的事。

“角色,如果被放在正确的轨道上,就会前进、发展和深入,最后就达到产生灵感的境地。

“你身上固然还没有发生过这样的事情,不过你要牢牢地记住,虚假、做作、刻板和胡闹是永远产生不出灵感来的。所以要努力去表演得正确,要学习为‘上天降临的灵感’准备适宜的园地,同时要相信,只有这样,它才可能较多地降临到你身上来。

“好在我们在以后的课上还要谈到灵感。那时候我们再来进行分析,”托尔佐夫临走时补充了一句。

“要分析灵感?要去思考和从哲理上去推究灵感?这难道可能吗?当我在观摩演出中喊出‘血啊,埃古,血!’这句话的时候,难道我是经过思考的吗?当马洛列特柯娃喊出她那撼人心灵的‘救命啊!’这一声的时候,难道她是经过思考的吗?难道真是象形体动作,象形体动作的细小的真实和瞬间的信念那样,我们可以从一些零星片断和单独闪现的情感中去获得灵感,去造成灵感吗?!”我走出剧场时,脑子里反复思考着这种问题。